今年で21回目を迎える名古屋の新春サイクルミーティング、「サイクリングクラブはづき」さんとカトーサイクルさんの共催で毎年正月3日に愛知県豊田市の「昭和の森」に集合し行なわれています。 2008年から毎年お邪魔させて貰っていますが、「はづき」の皆さんやなかなかご一緒する機会のない皆さんともお逢い出来るのが愉しみです。

今年で21回目を迎える名古屋の新春サイクルミーティング、「サイクリングクラブはづき」さんとカトーサイクルさんの共催で毎年正月3日に愛知県豊田市の「昭和の森」に集合し行なわれています。 2008年から毎年お邪魔させて貰っていますが、「はづき」の皆さんやなかなかご一緒する機会のない皆さんともお逢い出来るのが愉しみです。

朝7時に橿原市のT御大宅で落ち合い名阪~東名阪~湾岸経由で「昭和の森」を目指します。 今回はofはやま夫人も加わってUG兄さんのハイエースに5人5台が乗りますが、そこはハイエース自転車5台がそのまま乗ります。 昨年は雪の影響で新名神へ迂回しましたが、ことしは正月とは思えない暖かさです。

朝7時に橿原市のT御大宅で落ち合い名阪~東名阪~湾岸経由で「昭和の森」を目指します。 今回はofはやま夫人も加わってUG兄さんのハイエースに5人5台が乗りますが、そこはハイエース自転車5台がそのまま乗ります。 昨年は雪の影響で新名神へ迂回しましたが、ことしは正月とは思えない暖かさです。

受付を済ませお年玉プレゼントのクジを引きます。 100人を超える人数ですから、自己紹介も初めての方のみと、兵庫県からですが子囃子師匠が初めてとは意外。

受付を済ませお年玉プレゼントのクジを引きます。 100人を超える人数ですから、自己紹介も初めての方のみと、兵庫県からですが子囃子師匠が初めてとは意外。

「asuka」タグアーカイブ

休足日4日目

昨夜、おせち料理と雑煮でおなか一杯になって実家から帰ってきてから、明日の名古屋の「新春ラン」に持って行くカレンダーと自転車の準備をしながら、元旦早々届いたワルターのCD-BOXでマーラー三昧です。 いずれもLPで聴いていましたし「大地の歌」はCDでダブるのですが、7枚組2.488円についポチってしまいました、CDが出始めた頃から考えるととんでもない値段ですね。 レコードプレーヤーは壊れたままだし、正直云ってLP2枚組を何度もひっくり返すのも邪魔くさいですしね。 ちなみにワルターのCBSへのマーラーの録音を網羅、1番「巨人」(新旧2種)、2番「復活」、4番、5番、9番と「大地の歌」に「さすらう若人の歌」、「若き日の歌」が入ってます。 やはり愛弟子ワルター、9番と「大地の歌」は初演をしているだけに、リファレンスとも云うべき名演です。 同様のブラームス集もLPとダブりますがポチっちゃいました、こちらは5枚組 2,086円。

昨夜、おせち料理と雑煮でおなか一杯になって実家から帰ってきてから、明日の名古屋の「新春ラン」に持って行くカレンダーと自転車の準備をしながら、元旦早々届いたワルターのCD-BOXでマーラー三昧です。 いずれもLPで聴いていましたし「大地の歌」はCDでダブるのですが、7枚組2.488円についポチってしまいました、CDが出始めた頃から考えるととんでもない値段ですね。 レコードプレーヤーは壊れたままだし、正直云ってLP2枚組を何度もひっくり返すのも邪魔くさいですしね。 ちなみにワルターのCBSへのマーラーの録音を網羅、1番「巨人」(新旧2種)、2番「復活」、4番、5番、9番と「大地の歌」に「さすらう若人の歌」、「若き日の歌」が入ってます。 やはり愛弟子ワルター、9番と「大地の歌」は初演をしているだけに、リファレンスとも云うべき名演です。 同様のブラームス集もLPとダブりますがポチっちゃいました、こちらは5枚組 2,086円。

恒例の「CanCan謹製カレンダー」も年末の「あすか鍋サイク」と「石川ポタ」、そして明日の「新種ラン」でほぼ配り終えます。 ただ暫くお目にかかる予定のない方や、嬉しい事に今年は一緒できていないがカレンダーだけはほしいと云う御仁もおられて、昨年までは年賀状と一緒に送らして頂いていたのですが、昨年3月にクロネコメール便が廃止されてしまい、そうなると送料も馬鹿になりません。 また逆に気を使って頂いて過分なお礼が届いたりして、却って困ってしまう事もありますので、今回は送料140円分を無駄な手数料のかからないAMAZONギフト券(Eメールタイプ)で頂こうかと思いますので、ご希望の方それでよろしければ送付先をメールでお知らせ下さい。 (なお原則面識のない方にはお渡し致しません。 )

恒例の「CanCan謹製カレンダー」も年末の「あすか鍋サイク」と「石川ポタ」、そして明日の「新種ラン」でほぼ配り終えます。 ただ暫くお目にかかる予定のない方や、嬉しい事に今年は一緒できていないがカレンダーだけはほしいと云う御仁もおられて、昨年までは年賀状と一緒に送らして頂いていたのですが、昨年3月にクロネコメール便が廃止されてしまい、そうなると送料も馬鹿になりません。 また逆に気を使って頂いて過分なお礼が届いたりして、却って困ってしまう事もありますので、今回は送料140円分を無駄な手数料のかからないAMAZONギフト券(Eメールタイプ)で頂こうかと思いますので、ご希望の方それでよろしければ送付先をメールでお知らせ下さい。 (なお原則面識のない方にはお渡し致しません。 )

asuka号は暫くキャンピング支度で走る予定はないので、タイヤをアサヒ限定のケブラービート仕様パセラ700x28cと分割式マッドガードの組合せに交換し、快走輪行スタイルにしました。

asuka号は暫くキャンピング支度で走る予定はないので、タイヤをアサヒ限定のケブラービート仕様パセラ700x28cと分割式マッドガードの組合せに交換し、快走輪行スタイルにしました。 「自撮り」の必需品三脚ですが、長年愛用しているSLIKのスプリントMINIⅡ、脚を曲げてしまって騙し騙し使い続けていまして、修理も可能な様なのですが、あちこちガタも出てますし、新しいのをポチってしまいました(中央)、高さで欲を出したらやはりちょっと大きかったかな(上)、インプレッションは後日。

「自撮り」の必需品三脚ですが、長年愛用しているSLIKのスプリントMINIⅡ、脚を曲げてしまって騙し騙し使い続けていまして、修理も可能な様なのですが、あちこちガタも出てますし、新しいのをポチってしまいました(中央)、高さで欲を出したらやはりちょっと大きかったかな(上)、インプレッションは後日。

今年最後の自撮りサイク

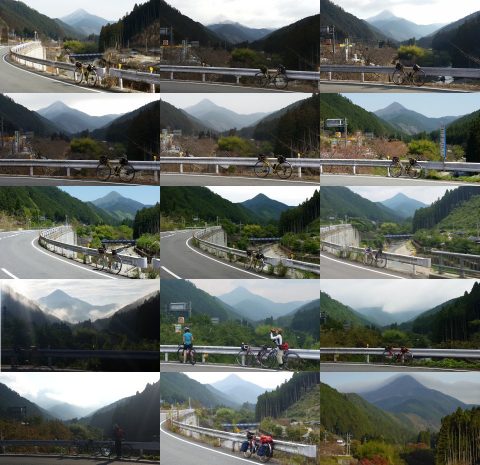

先週月曜に京都まで往復した翌日から風邪気味で1週間程大人しくしていましたので、久しぶりのasuka号です。 今日はお天気が良さそうなので室生向渕(むこうじ)へ「自撮り」のリベンジに行く事にし、初瀬ダムから三陵墓古墳へと登ります。 8日ぶりですので体が重いと云うか固いなと云う感覚です。 しかし暖かな日です、とは云ってもこの時期ウェアには気を使います、病み上がりなんで汗をかかない様に、のんびりとこまめに着る物を調節しながら走る事にします。

先週月曜に京都まで往復した翌日から風邪気味で1週間程大人しくしていましたので、久しぶりのasuka号です。 今日はお天気が良さそうなので室生向渕(むこうじ)へ「自撮り」のリベンジに行く事にし、初瀬ダムから三陵墓古墳へと登ります。 8日ぶりですので体が重いと云うか固いなと云う感覚です。 しかし暖かな日です、とは云ってもこの時期ウェアには気を使います、病み上がりなんで汗をかかない様に、のんびりとこまめに着る物を調節しながら走る事にします。  11月にも来た場所、この位置からですと高見山や三峰山がバックに見えるので、リベンジを狙ってみたのですが、やはり冠雪を待たないと絵になりませんね。

11月にも来た場所、この位置からですと高見山や三峰山がバックに見えるので、リベンジを狙ってみたのですが、やはり冠雪を待たないと絵になりませんね。  R165を跨いで室生ダム湖へ、渇水期にしか姿を現さない「濡れ地蔵」へ、右の写真は11月で、判り難いですが対岸に磨崖仏を見る事ができます。 大した成果もなく16時過ぎに戻ってきました、本日の走行56.2キロ、今月はまだ700キロにも届いていません。

R165を跨いで室生ダム湖へ、渇水期にしか姿を現さない「濡れ地蔵」へ、右の写真は11月で、判り難いですが対岸に磨崖仏を見る事ができます。 大した成果もなく16時過ぎに戻ってきました、本日の走行56.2キロ、今月はまだ700キロにも届いていません。 今年40回目の流れ橋

第14回あすか鍋サイク

今回で14回目を迎える「あすか鍋サイク」、明日香村岡の「めんどや」に集合して、サイクリングの後で名物の「あすか鍋」を頂くと云う20年近く続いている年末の恒例行事です。 大崩れはないものの当日朝まで微妙な予報でしたが、昨年の雪が信じられないような爽やかなお天気となりました。

今回で14回目を迎える「あすか鍋サイク」、明日香村岡の「めんどや」に集合して、サイクリングの後で名物の「あすか鍋」を頂くと云う20年近く続いている年末の恒例行事です。 大崩れはないものの当日朝まで微妙な予報でしたが、昨年の雪が信じられないような爽やかなお天気となりました。 今回ははるばる兵庫県川西市からPROGRESSの三島店長ご一行の参加もあって、17名でのサイクとなりました。

石舞台古墳をタダで見下ろせる丘で記念撮影をしたり、日本の棚田百選「稲渕の棚田」で立ち止まったりしながらのんびりと芋峠を目指します。 毎年のコースですので旧道のある稲渕と栢森では、新道旧道思い思いに走ってます。

石舞台古墳をタダで見下ろせる丘で記念撮影をしたり、日本の棚田百選「稲渕の棚田」で立ち止まったりしながらのんびりと芋峠を目指します。 毎年のコースですので旧道のある稲渕と栢森では、新道旧道思い思いに走ってます。  栢森集落を出ると芋峠への本格的な登りが始まりますが、木漏れ日の峠道は光のシャワーです。 2016年の「CanCan謹製カレンダー」の1月を飾った場所です。

栢森集落を出ると芋峠への本格的な登りが始まりますが、木漏れ日の峠道は光のシャワーです。 2016年の「CanCan謹製カレンダー」の1月を飾った場所です。

いくら地元とは云え元国体チャンプの辰巳御大は買い物自転車で登場、かつて奥様が御斎峠を登った伝説の自転車です。 御歳82歳の鉄人児玉さんは相変わらずお元気、ほっとくとどんどん先へ行ってしまいますのでお守が大変、40年ぶりに買い換えたヘルメットが輝いています。 ヤマタンさんは名門ZIPPYのジャージに身を包んで、ちょっとキツそう。

いくら地元とは云え元国体チャンプの辰巳御大は買い物自転車で登場、かつて奥様が御斎峠を登った伝説の自転車です。 御歳82歳の鉄人児玉さんは相変わらずお元気、ほっとくとどんどん先へ行ってしまいますのでお守が大変、40年ぶりに買い換えたヘルメットが輝いています。 ヤマタンさんは名門ZIPPYのジャージに身を包んで、ちょっとキツそう。  長いお昼の休憩を済ませ吉野川河畔まで下りますが、どうやら水辺公園に忘れ物をされた御仁がおられて引き返されたとの知らせ、ともかく前寄りのグループは予定通り吉野川左岸の県道を椿橋まで走り待機する事にします。

長いお昼の休憩を済ませ吉野川河畔まで下りますが、どうやら水辺公園に忘れ物をされた御仁がおられて引き返されたとの知らせ、ともかく前寄りのグループは予定通り吉野川左岸の県道を椿橋まで走り待機する事にします。  吉野川に架かる椿橋、かつて渡しのあった場所に架けられた由緒ある橋、火野正平の「こころ旅」にも登場した橋ですが、現在は車の通行ができません。 ちなみに写真で手を挙げている九度山人さんは火野正平の高校の同窓生。

吉野川に架かる椿橋、かつて渡しのあった場所に架けられた由緒ある橋、火野正平の「こころ旅」にも登場した橋ですが、現在は車の通行ができません。 ちなみに写真で手を挙げている九度山人さんは火野正平の高校の同窓生。 今日は遠くから見えられた方もおられますし、時間も押してませんので、高取町の古い街並みを通り、高松塚古墳にも寄ってみようと小径に入ったのですが。 すみませんあまりの狭路に脱落者が若干一名、幸い人車ともに無傷だった様で一安心。

今日は遠くから見えられた方もおられますし、時間も押してませんので、高取町の古い街並みを通り、高松塚古墳にも寄ってみようと小径に入ったのですが。 すみませんあまりの狭路に脱落者が若干一名、幸い人車ともに無傷だった様で一安心。

予定通り16時半に「めんどや」に戻ってきました。 毎年の事ですが、牛乳だしの鶏鍋「あすか鍋」で温まります。 今回は「めんどや」さんから刺身のサービスもあり、何か量も多かった様な、お昼のぜんざいがまだ効いていたのかな。 ともあれ今年も無事に「あすか鍋サイク」を終える事ができました。 さて再来週は「石川ポタ」で2015年の走り納めです。

予定通り16時半に「めんどや」に戻ってきました。 毎年の事ですが、牛乳だしの鶏鍋「あすか鍋」で温まります。 今回は「めんどや」さんから刺身のサービスもあり、何か量も多かった様な、お昼のぜんざいがまだ効いていたのかな。 ともあれ今年も無事に「あすか鍋サイク」を終える事ができました。 さて再来週は「石川ポタ」で2015年の走り納めです。

集合写真を含む写真をうちのHPにアップしています。 [BYCYCLE]→[ツーリングの記録]→[2015]と辿って下さい、大きなサイズの画像もダウンロードできます、参加者の方は再利用して頂いて結構です。 なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧になれませんのであしからずご了承下さい。 ログイン名は’pal’、パスワードはうちのFAX番号下4桁です、CanCan謹製カレンダー等でご確認下さい。

鳥見山サイク

今日は小夫(おぶ)集落から小夫嵩方(おぶだけほう)へ標高差100m程をショートカットする道へ入ります。 一旦奈良市藺生(いう)町まで行って回りこむ道もあるのですが、スクラップ工場とかあって雰囲気が今一つなので。

今日は小夫(おぶ)集落から小夫嵩方(おぶだけほう)へ標高差100m程をショートカットする道へ入ります。 一旦奈良市藺生(いう)町まで行って回りこむ道もあるのですが、スクラップ工場とかあって雰囲気が今一つなので。  鳥見山公園は先日からの木枯らしで、木々は葉を落としてすっかり冬景色でした。 ただ風もなく冬の陽射しが心地良いので、お湯を沸かして持参のコンビニ弁当とカップ麺でお昼にします.

鳥見山公園は先日からの木枯らしで、木々は葉を落としてすっかり冬景色でした。 ただ風もなく冬の陽射しが心地良いので、お湯を沸かして持参のコンビニ弁当とカップ麺でお昼にします.

お昼の後は少し写真を撮りに公園内を回ったのですが、大した成果もないので昔の写真をば。 さて榛原側に下りますが今は2つのルートがあります、新しく出来た車道は展望は良いのですがコンクリート舗装のかなりの急坂です。

お昼の後は少し写真を撮りに公園内を回ったのですが、大した成果もないので昔の写真をば。 さて榛原側に下りますが今は2つのルートがあります、新しく出来た車道は展望は良いのですがコンクリート舗装のかなりの急坂です。

今日は「自撮り」サイクへ

今日もお天気が良さそうなので「自撮り」サイクに出掛ける事にしたのですが、朝一に一仕事済ませて出掛け様とと思っていたらちょっと手こずってしまい出遅れてしまいました。 初瀬ダムへ登ったらもう10時を回っていました。

今日もお天気が良さそうなので「自撮り」サイクに出掛ける事にしたのですが、朝一に一仕事済ませて出掛け様とと思っていたらちょっと手こずってしまい出遅れてしまいました。 初瀬ダムへ登ったらもう10時を回っていました。  せっかくですから、久しぶりに若草山へ、結構観光客がウロウロしているのでタイミングを見計らって「自撮り」を何テイクか。 合間に福住で買っておいた菓子パンを食おうとすると、目ざとく鹿どもが押し寄せてくるのでどうもいけません。

せっかくですから、久しぶりに若草山へ、結構観光客がウロウロしているのでタイミングを見計らって「自撮り」を何テイクか。 合間に福住で買っておいた菓子パンを食おうとすると、目ざとく鹿どもが押し寄せてくるのでどうもいけません。  春日大社の中を抜けて1440ローディ御用達「まんま亭」に到着、天理の銀杏並木も寄ってみたかったのですが、長居をしてしまい上街道を真っ直ぐ帰途に、本日の走行62.1キロ、一昨日は仕事での往復とは云え3日間天気に恵まれまずまず走れました、お天気は明日から下り坂とか。

春日大社の中を抜けて1440ローディ御用達「まんま亭」に到着、天理の銀杏並木も寄ってみたかったのですが、長居をしてしまい上街道を真っ直ぐ帰途に、本日の走行62.1キロ、一昨日は仕事での往復とは云え3日間天気に恵まれまずまず走れました、お天気は明日から下り坂とか。 月例東吉野サイク

今日は晴れ時々曇りとの予報なので「自撮り」の段取りをして東吉野へ向う事にします。 今年は3月に行けなかったものの、毎月一回以上は東吉野を走っています。 それと今日は「CanCan謹製カレンダー」をあちこち届けてまわる任務もあります。 伊勢への道中に通り過ぎたものもありますが、写真は今年15回の東吉野村木津(こつ)から見上げる高見山です。

Vivvaさんと少し話してお別れし暫く行くと反対車線に動物の死骸らしきものが、車が避けて走っています、どうやら小さな狸で車にあてられた様でまだ綺麗ですが。 100m程行き過ぎた処であまりに不憫なので引き返す事に、いくら交通量の少ない道でも、いずれは車に轢かれて無残な姿になる事は目に見えています、せめてものと路肩に寄せてあげる事にします。 既に冷たくなっていましたが、飼い猫の様にふわふわと柔らかな躰がいとおしかったです。 この冬を越そうと木の実や一杯食べて備えていたんでしょうね。 手を合わせて回りにある落ち葉をかけてやりました。 上方落語には「まめだ」と云う人情噺があります、三田純市さんにより昭和に作られた新作落語なのですが、亡き米朝師匠により初演され、最近作者の自筆原稿が師匠宅から発見され少し話題になりましたが、現代の古典とも云える名作です、豆狸の墓に落ち葉が集まってくるサゲで終わります「ぎょうさん香典が届いたで」と。

Vivvaさんと少し話してお別れし暫く行くと反対車線に動物の死骸らしきものが、車が避けて走っています、どうやら小さな狸で車にあてられた様でまだ綺麗ですが。 100m程行き過ぎた処であまりに不憫なので引き返す事に、いくら交通量の少ない道でも、いずれは車に轢かれて無残な姿になる事は目に見えています、せめてものと路肩に寄せてあげる事にします。 既に冷たくなっていましたが、飼い猫の様にふわふわと柔らかな躰がいとおしかったです。 この冬を越そうと木の実や一杯食べて備えていたんでしょうね。 手を合わせて回りにある落ち葉をかけてやりました。 上方落語には「まめだ」と云う人情噺があります、三田純市さんにより昭和に作られた新作落語なのですが、亡き米朝師匠により初演され、最近作者の自筆原稿が師匠宅から発見され少し話題になりましたが、現代の古典とも云える名作です、豆狸の墓に落ち葉が集まってくるサゲで終わります「ぎょうさん香典が届いたで」と。  お昼は例によって手打ち蕎麦「よしの庵」へ、この季節は温かい蕎麦もあるのですが、新蕎麦の時期ですしいつもの盛で変わりご飯のセットを頂きました。

お昼は例によって手打ち蕎麦「よしの庵」へ、この季節は温かい蕎麦もあるのですが、新蕎麦の時期ですしいつもの盛で変わりご飯のセットを頂きました。  高見山を見上げるポイントまでやってきました、冠雪を少し期待していたのですが、沢筋に少し見える程度でした、この場所での「自撮り」のリベンジは次の機会に、予報ほどに晴れ間もなくG2と三脚を使う事もなく、「月うさぎ」と「おごぽご」にカレンダーを届け女寄峠を下って帰宅しました、本日の走行97.5キロ。

高見山を見上げるポイントまでやってきました、冠雪を少し期待していたのですが、沢筋に少し見える程度でした、この場所での「自撮り」のリベンジは次の機会に、予報ほどに晴れ間もなくG2と三脚を使う事もなく、「月うさぎ」と「おごぽご」にカレンダーを届け女寄峠を下って帰宅しました、本日の走行97.5キロ。

あびさんの笠置キャンプを表敬訪問

今日はNちゃんとErbaロードの「里帰りサイク」を考えていたのですが、先日からのトラブル対応で午前中は京都行きになってしまいました。 昨日からの寒波で今朝の奈良の気温は3度台、さすがに寒いですがお天気が良いので清々しくて気持ちは良いです、丁度8時に木津川の自転車道に入ります。

今日はNちゃんとErbaロードの「里帰りサイク」を考えていたのですが、先日からのトラブル対応で午前中は京都行きになってしまいました。 昨日からの寒波で今朝の奈良の気温は3度台、さすがに寒いですがお天気が良いので清々しくて気持ちは良いです、丁度8時に木津川の自転車道に入ります。  12時半には作業を済ませ、宇治市のヤマタンさんのお店へカレンダーを届けに、自転車談義の後、1時間半程時間があるので少し一緒に走ろうかと云う事になったのですが、身支度を整えられて自転車の元へ行くとなんとタイヤがバースト、一緒に走る事は諦める事に。 私は木津川大橋経由で自転車道へ入り流れ橋へ。 少し休憩の後、自転車道を南下しますが向かい風に閉口します、どうにか1445に泉大橋に到着。

12時半には作業を済ませ、宇治市のヤマタンさんのお店へカレンダーを届けに、自転車談義の後、1時間半程時間があるので少し一緒に走ろうかと云う事になったのですが、身支度を整えられて自転車の元へ行くとなんとタイヤがバースト、一緒に走る事は諦める事に。 私は木津川大橋経由で自転車道へ入り流れ橋へ。 少し休憩の後、自転車道を南下しますが向かい風に閉口します、どうにか1445に泉大橋に到着。  16時半には笠置キャンプ場を後にし白砂川沿いの<33>奈良笠置線を行きます、3週間前に走った誓多林経由のルートは、さすがに日没後にはなんなのでR369に入りますが、その頃にはすっかり日はくれてしまいました。 猿沢池で一息入れ、天理のスーパーで少し買い物をして、19時半には桜井に帰りつきました。 本日の走行129.7キロ、今月も無事に1,000キロを越えました。

16時半には笠置キャンプ場を後にし白砂川沿いの<33>奈良笠置線を行きます、3週間前に走った誓多林経由のルートは、さすがに日没後にはなんなのでR369に入りますが、その頃にはすっかり日はくれてしまいました。 猿沢池で一息入れ、天理のスーパーで少し買い物をして、19時半には桜井に帰りつきました。 本日の走行129.7キロ、今月も無事に1,000キロを越えました。 光滝寺「家出キャンプ」(2日目)

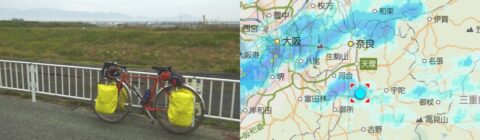

4台の4サイドがドカドカと滝畑ダム川沿いの道を行きます。 お天気の事もあるので、全員は集合場所の柏原市役所前には戻らず、河内長野駅前でsyokoraさんとKIHARUさんとお別れし、UG兄さんと石川沿いに北上し自転車道に入ります。

4台の4サイドがドカドカと滝畑ダム川沿いの道を行きます。 お天気の事もあるので、全員は集合場所の柏原市役所前には戻らず、河内長野駅前でsyokoraさんとKIHARUさんとお別れし、UG兄さんと石川沿いに北上し自転車道に入ります。  12時過ぎには柏原市役所前に戻ってきました、ここで八尾に戻られるUG兄さんとお別れしましたが、フロントサイドの挙動がおかしいので点検してみると、キャリアの枠が外れています、このままでは上部の2本のネジにバウンドする度に負担がかかりますので、インシュロックで固定します。 さて桜井に向けて出発ですが、雨雲レーダーを覗くと見事に囲まれています、とにかくサイドバッグだけを雨養生して出発する事に。

12時過ぎには柏原市役所前に戻ってきました、ここで八尾に戻られるUG兄さんとお別れしましたが、フロントサイドの挙動がおかしいので点検してみると、キャリアの枠が外れています、このままでは上部の2本のネジにバウンドする度に負担がかかりますので、インシュロックで固定します。 さて桜井に向けて出発ですが、雨雲レーダーを覗くと見事に囲まれています、とにかくサイドバッグだけを雨養生して出発する事に。