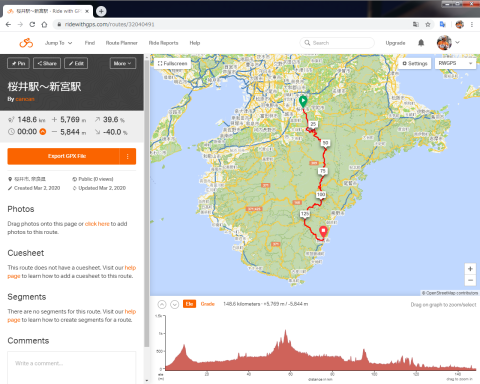

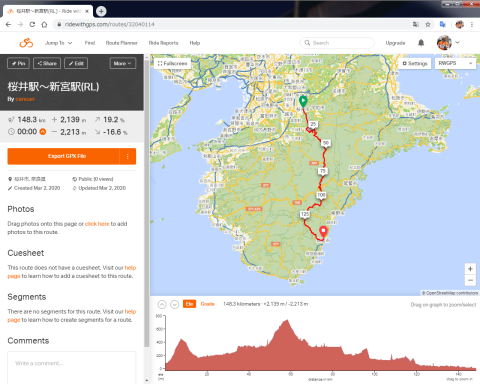

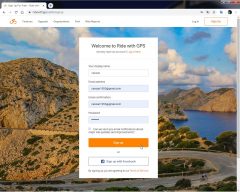

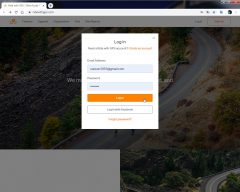

2014年12月に買ったスマホ Galaxy S5 Active、後継にヘビーデューティモデルが登場しなかった事もあって同機種を買い替えたりバッテリーを買い足しながら使い続けていたのですが、流石にAndroidのバージョンが6.0では世間に付いて行けなくなり2023年1月に OUKITEL WP20 Pro に買い替えて通信端末としての役割は終え、モバイルルーターを併用して Ride with GPS 専用として使っていたのですが、流石に数個ある状態の良いバッテリーでも3時間位の稼働が限界になってきました。もとより明るい屋外での使用では、充電しながらの稼働は発熱が大きく夏場は警告メッセージが表示されて使用できなくなります。先日の「東の海へ 2025」ライドでも、後半のルートに多少の不安もあったので伊勢市街に入ってから使用したのですが、やはり途中でのバッテリー交換が必要になりそろそろ限界かと、ただGARMINと縁が切れてからは道路元標蒐集サイクなどでは必須アイテムなんです。

2014年12月に買ったスマホ Galaxy S5 Active、後継にヘビーデューティモデルが登場しなかった事もあって同機種を買い替えたりバッテリーを買い足しながら使い続けていたのですが、流石にAndroidのバージョンが6.0では世間に付いて行けなくなり2023年1月に OUKITEL WP20 Pro に買い替えて通信端末としての役割は終え、モバイルルーターを併用して Ride with GPS 専用として使っていたのですが、流石に数個ある状態の良いバッテリーでも3時間位の稼働が限界になってきました。もとより明るい屋外での使用では、充電しながらの稼働は発熱が大きく夏場は警告メッセージが表示されて使用できなくなります。先日の「東の海へ 2025」ライドでも、後半のルートに多少の不安もあったので伊勢市街に入ってから使用したのですが、やはり途中でのバッテリー交換が必要になりそろそろ限界かと、ただGARMINと縁が切れてからは道路元標蒐集サイクなどでは必須アイテムなんです。

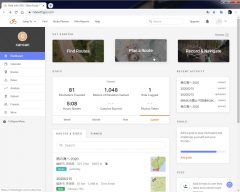

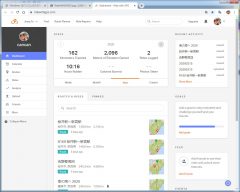

ところで後釜のOUKITEL WP20 Proは一昨年8月に落車した際に液晶画面が破損、取り敢えず繋ぎにProでないOUKITEL WP20 を格安の4Kでメルカリで手に入れ、その後昨年2月にOUKITEL WP32を手に入れて現在に至っているのですが、遊んでいたWP20をG5の後釜としてRide with GPS用に充てがおうかと考えてみたのです。しかしWP20にしろWP32にしろOUKITELのヘビーデューティモデルって重くてデカいのですよね、の割にはあまりヘビーデューティーでもないのですが… このWP20実はUSBコネクタの接触が悪いと云う不具合があるのですが、電池容量がデカいと云うのがOUKITELの売りだけにWP20の6300mAhはRide with GPSを1日走らすに十分です。

ところで後釜のOUKITEL WP20 Proは一昨年8月に落車した際に液晶画面が破損、取り敢えず繋ぎにProでないOUKITEL WP20 を格安の4Kでメルカリで手に入れ、その後昨年2月にOUKITEL WP32を手に入れて現在に至っているのですが、遊んでいたWP20をG5の後釜としてRide with GPS用に充てがおうかと考えてみたのです。しかしWP20にしろWP32にしろOUKITELのヘビーデューティモデルって重くてデカいのですよね、の割にはあまりヘビーデューティーでもないのですが… このWP20実はUSBコネクタの接触が悪いと云う不具合があるのですが、電池容量がデカいと云うのがOUKITELの売りだけにWP20の6300mAhはRide with GPSを1日走らすに十分です。

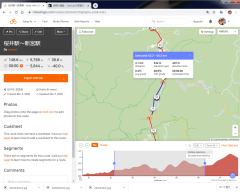

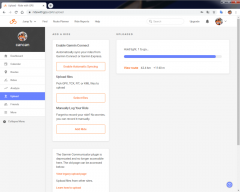

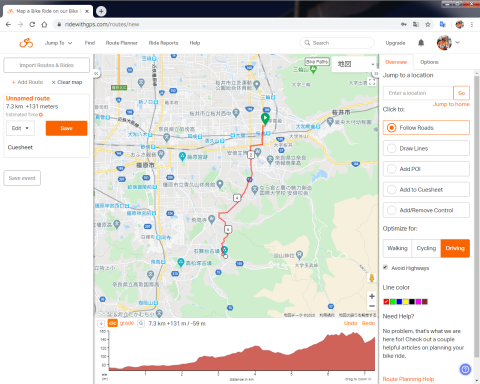

さてそのOUKITEL WP20をハンドルにマウントするのですが、フロントバッグ上にクリアランスのある延陽伯号ならともかく、出来れば横位置で使いたい処、ちなみに私は地図はNorthUp派でなんで、進行方向に長く表示できる縦位置のメリットはあまりにないのですよね。ところがRide with GPSって調べてみてもLandscape表示にはちゃんと対応できないのですよ…

さてそのOUKITEL WP20をハンドルにマウントするのですが、フロントバッグ上にクリアランスのある延陽伯号ならともかく、出来れば横位置で使いたい処、ちなみに私は地図はNorthUp派でなんで、進行方向に長く表示できる縦位置のメリットはあまりにないのですよね。ところがRide with GPSって調べてみてもLandscape表示にはちゃんと対応できないのですよ…

と云う訳で延陽伯号に関しては従来とあまり変わらない位置に鎮座しました、しかしデカい。この辺りスマホのマウント方法等についてはasuka号やerba号へのマウントが落ち着いたらご紹介したいと。

と云う訳で延陽伯号に関しては従来とあまり変わらない位置に鎮座しました、しかしデカい。この辺りスマホのマウント方法等についてはasuka号やerba号へのマウントが落ち着いたらご紹介したいと。

晴れて引退となる筈だった Galaxy S5 Active だったのですが、職場での卓上時計としてお役目が、なんと云ってもスマートフォンだけに複数のアラームを設定ができるので超便利、仕事の時だけONするので出勤日や曜日の設定をあえてしておく必要もありません、職場環境でタイマーアプリだけなら給電しながらの稼働でも発熱の問題もありませんので、仕事のお供として余生を送って頂く事に。

晴れて引退となる筈だった Galaxy S5 Active だったのですが、職場での卓上時計としてお役目が、なんと云ってもスマートフォンだけに複数のアラームを設定ができるので超便利、仕事の時だけONするので出勤日や曜日の設定をあえてしておく必要もありません、職場環境でタイマーアプリだけなら給電しながらの稼働でも発熱の問題もありませんので、仕事のお供として余生を送って頂く事に。

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。 宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

たとえこの様に取り付けが可能でもやはりフロントバッグへのアクセスが悪くなるのは致し方ありません。

たとえこの様に取り付けが可能でもやはりフロントバッグへのアクセスが悪くなるのは致し方ありません。