かつて鉄道敷設法と云う法律がありました、1892年(明治25年)に制定され、あまねく全国に鉄道路線網を張り巡らそうと云う、今の高速自動車国道法の鉄道版みたいなものです。 鉄道建設が国家の基盤施策みたいに考えられていた時代ですから、費用や技術的問題、必要性、採算性などは度外視で、ある意味政治家の集票の道具の様に使われていたかも、ちなみに道路元標の根拠法の旧道路法は1919年(大正8年)。 1922年(大正11年)の改正鉄道敷設法では全国で150もの路線が設定されていました。 その中に「奈良縣五條ヨリ和歌山縣新宮ニ至ル鐵道」、すなわち五新線が掲げられています。 1939年(昭和14年)に建設に着手されたものの、ルートに関して地元同士の綱引きに、国鉄、近鉄、南海の思惑が絡み、戦時中断を経て1957年(昭和32年)に工事再開、1959年(昭和34年)には五條~城戸までの路盤が完成したものの、地元西吉野村(現五條市西吉野町)が鉄道としての開業に懸念を示したため、路盤を専用道として利用するバス路線として開業する事となります。 その後工事は大塔村(現五條市大塔町)阪本まで進みますが、1982年(昭和57年)の国鉄再建法の施行で工事は凍結、城戸までのバス路線は国鉄~JR西日本と継続されますが、平行する国道168号線の改良や自動車利用の発達、城戸以遠や接続網を持つ奈良交通のバスが国道を走っている事もあって運行本数は逓減し、2002年(平成14年)にはJRバスが撤退、地元自治体が奈良交通に運行を委託していたのですが、トンネル崩落の危険性がある事が判り2014年9月末で廃止となった事は話題に新しいですね。

奈良県出身の映画監督河瀬直美さんの実質的な処女作でカンヌ新人監督賞の最年少受賞作品となった映画「萌の朱雀」(1997年)の舞台に西吉野村がなり、作品中では具体的な事までは明らかになっていませんでしたが、國村隼演じる主人公が五新線に拘わっていた事が物語の重要なテーマになっていました。 ちなみ「萌の朱雀」でデビューした尾野真千子さんは西吉野村出身で御所高校卒業。 最近ではロケ地の案内ができたりしていますが、私の聞いている範囲では内容が暗すぎると地元での評判は良くなかったそうです。

ところで晩年の土日には午前中に1往復だけなってしまったバス専用道、奈良県のサイクリストには知られた存在でした、なにしろ五條~城戸間を車に煩わされる事のない殆んど平坦路と云って良いルートがあるのですから、しかしネットではその利用を明らかにする事はタブーなのです、今もなお。

朝7時半に桜井を出発し明日香村経由で御所市域へ、船倉村道路元標と葛村道路元標の生存確認して吉野口駅で小休止の後重阪(へいさか)峠を越えます。 いつもは三在北あたりでR24に入るのですが、極力トラックの多いR24を走らない様にと宇智川沿いの道を走ってみようとしたのですが、堤防上の道はダート、舗装路を選んで進んでいると遠回りになってしまった様な、それでも宇野町から五條市街にかけてほぼ旧街道の中を走って行く事ができました。 年末に来たばかりなのですが五條市の新町通りに寄ってトイレ休憩の後、大川橋を渡って五条病院前の吉野ストアで買物、いよいよ五新線沿いの道へ入ろうとして、今日のもう一つの目的「ツール・ド・紀伊」のスタンプポイントを五條新町のまちや館でGETするのを忘れていた事に気がつきます、慌てて再び大川橋を渡り新町通りへ。 その後野原町道路元標を確認して五新線のバス専用道の入り口へ。

中央の急坂が元のバス専用道への入り口です。 「市有地につき一般通行禁止 市有地内での事故について市は一切保証しません。 事故による責任は全て個人の責任となります。 五條市」と書かれた看板が出ています。 もちろんここは左側の一般道へ入ります。

バス専用道はご覧の様に切り通し状に真っ直ぐ続いています。 バスの運行終了3ヶ月になろうとしてますが路面は綺麗です、今にもバスがやってきそうな風景、と云うより線路があれば列車がやってきてもおかしくない佇まい。

バス専用道時代の看板「路線バス専用道につき 一般車両の通行を禁止します 五條市・西吉野村」もまだまだ残ってます。 もちろん私のいる右側が一般道です。

バス専用道時代の看板「路線バス専用道につき 一般車両の通行を禁止します 五條市・西吉野村」もまだまだ残ってます。 もちろん私のいる右側が一般道です。

一般道との交差する箇所がいくつもあり、かつては踏切があって専用道を行くバスが優先だった時代もあるそうです。 専用道を走る路線バスは他にもあります、福島県のJRバス白棚(はくほう)線などがそうですね、専用道側優先の踏み切りもあってかなり厳格に進入を規制している様です。 しかし走ってみたいですネェ、でも良い子は走ってはいけません。 それより一般道のクネクネ度と緩やかなアップダウンがたまらないやないですか。

民家の庭先と柿の木畑の間を専用道は走って行きます。 あの車は狭い急坂を登り下りしてこちらの一般道から出入りしているんでしょうねぇ。

元の上柏原バス停を過ぎて丹生川は東側へ蛇行します、専用道は左岸(向かって右側)へアーチ橋(第1丹生川橋梁)で渡って行きます、橋の向こうには専用道生子(おぶす)バス停跡が見えているのですが、残念ながら丹生川右岸に沿った道を行く事にします。

地形図では黒線(幅員3m未満)で示された道が丹生川右岸に沿って続いています、一応はコンクリートの簡易舗装がされていた様なのですがかなり痛んでいます、でもランドナーのためにある様な道です。 私のasuka号をランドナーに例えると文句を云ううるさがたもいますんで、ここは気分はランドナーと云う事でご容赦を。

地形図では黒線(幅員3m未満)で示された道が丹生川右岸に沿って続いています、一応はコンクリートの簡易舗装がされていた様なのですがかなり痛んでいます、でもランドナーのためにある様な道です。 私のasuka号をランドナーに例えると文句を云ううるさがたもいますんで、ここは気分はランドナーと云う事でご容赦を。

突然「法華経一字一石塚」「為川筋往来安全也」と記された石碑が、この付近がほぼ元の五條市と西吉野村の境界にあたりますが、明治時代に建てられたものの様です。 と云う事はこの道が十津川街道、あの天誅組も通ったのでしょうかね。

暫く進むとまわりが明るくなって西吉野町滝の集落が見えてきました、うーんニューサイクリングの世界ですねぇ。

滝集落まで来てようやく左岸に渡る橋があります、五新線は対岸の山を生子トンネルで貫いていて、R168は山腹を走っていますので、そこまで登って行かなくてはなりません。

滝集落まで来てようやく左岸に渡る橋があります、五新線は対岸の山を生子トンネルで貫いていて、R168は山腹を走っていますので、そこまで登って行かなくてはなりません。

R168に取り付くと老野(おいの)トンネルが、ここには旧道が残っていますので左側へ進みます。

落ち葉に覆われていますが旧道は健在です、走行に全く支障はありません。

眼下には生子トンネルを出てきた五新線の第3丹生川橋梁が、その先が専用道神野(こうの)バス停でしょうか、その向こうに見えるのはフルーツロード(五條吉野広域農道)の賀名生(あのう)大橋。

R168を渡り先程見下ろしていた専用道神野バス停へ下りてきました。 専用道はバス1台が通れるだけの幅員しかありませんので、何箇所かのバス停はこのように行き違いできるだけの幅員を持っています。 今では使われなくなったバス専用道と高規格農道の巨大橋梁が対照的ですね。

R168を渡り先程見下ろしていた専用道神野バス停へ下りてきました。 専用道はバス1台が通れるだけの幅員しかありませんので、何箇所かのバス停はこのように行き違いできるだけの幅員を持っています。 今では使われなくなったバス専用道と高規格農道の巨大橋梁が対照的ですね。

専用道は真っ直ぐ進んでいますが、蛇行する川筋に沿った右側の小径へ入ります。

どっかの渓谷の遊歩道の雰囲気ですね、無理せず推して行きます。

頭上には五新線第4丹生川橋梁、その上には賀名生大橋が、眼下には橋がない(^_^;)

頭上には五新線第4丹生川橋梁、その上には賀名生大橋が、眼下には橋がない(^_^;)

(その2へ) (その3へ)

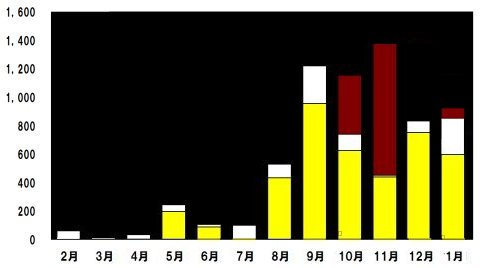

今月の走行951.1キロ(asuka 645.1キロ、koga-miyata 59.2キロ、KHS 246.8キロ)、まずますのスタートを切れましたね、風邪をひかなければ1,000キロ行ってたかな。

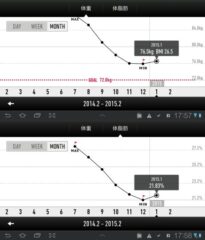

今月の走行951.1キロ(asuka 645.1キロ、koga-miyata 59.2キロ、KHS 246.8キロ)、まずますのスタートを切れましたね、風邪をひかなければ1,000キロ行ってたかな。 年末年始は飽食の機会が多いとは云え、減量は底を打ってしまいましたね、BMI25を切る目標の72キロ、壁は厚いです。

年末年始は飽食の機会が多いとは云え、減量は底を打ってしまいましたね、BMI25を切る目標の72キロ、壁は厚いです。

棚田の中を走れるよと云うと、走りたいと云うのでご案内を、これだけの荷物の4サイドで半年間10,000キロ以上走ってきたのですからなかなかパワフルです。

棚田の中を走れるよと云うと、走りたいと云うのでご案内を、これだけの荷物の4サイドで半年間10,000キロ以上走ってきたのですからなかなかパワフルです。

今回は予め橿原市の金券ショップで買っておいた近鉄の株主優待乗車券を利用します。 近畿日本鉄道の路線のド真ん中に住んでいると名古屋または志摩方面まで行かないとメリットはないのですが、往路の桜井~鳥羽、復路の賢島~桜井で650円ばかしお得になる勘定です。 鳥羽駅まで輪行してスタートです、最初の目的地は鳥羽展望台、三重県道<128>磯部鳥羽線いわゆるパールロードを走らないと行けない処なのですが、いつも志摩方面へ行く時は平行している昔からの県道<750>阿児磯部鳥羽線を走っているので、麻生の浦大橋を除いて一度も走った事がありません、もちろん一般県道で自転車も走って構わない訳ですが、いわゆる観光ドライブウェイ、ロードならまだしも小径車に相応しい道ではありません、今回もできる限り走りたくないので極力<750>を走って行く事にします。

今回は予め橿原市の金券ショップで買っておいた近鉄の株主優待乗車券を利用します。 近畿日本鉄道の路線のド真ん中に住んでいると名古屋または志摩方面まで行かないとメリットはないのですが、往路の桜井~鳥羽、復路の賢島~桜井で650円ばかしお得になる勘定です。 鳥羽駅まで輪行してスタートです、最初の目的地は鳥羽展望台、三重県道<128>磯部鳥羽線いわゆるパールロードを走らないと行けない処なのですが、いつも志摩方面へ行く時は平行している昔からの県道<750>阿児磯部鳥羽線を走っているので、麻生の浦大橋を除いて一度も走った事がありません、もちろん一般県道で自転車も走って構わない訳ですが、いわゆる観光ドライブウェイ、ロードならまだしも小径車に相応しい道ではありません、今回もできる限り走りたくないので極力<750>を走って行く事にします。