さて東海道五十三次50番目の水口宿から旧東海道を辿るのですが現在の国道1号線やバイパスと錯綜するのでちょっとややこしいです。予めRide with GPSにルート入れておいたのですが、なぜか今回に限って表示かおかしくなるのと新しいモバイルルーターとの接続が不安定で閉口します。しかし松並木も2本だけじゃ寂しいですね。

さて東海道五十三次50番目の水口宿から旧東海道を辿るのですが現在の国道1号線やバイパスと錯綜するのでちょっとややこしいです。予めRide with GPSにルート入れておいたのですが、なぜか今回に限って表示かおかしくなるのと新しいモバイルルーターとの接続が不安定で閉口します。しかし松並木も2本だけじゃ寂しいですね。

土山宿に入ります、とにかく土山宿と云うのは東西に長いのが、平日とあってか観光客の姿もほとんど見掛けないのですが、東の端にある道の駅「あいの土山」だけは賑わっている様です。

土山宿に入ります、とにかく土山宿と云うのは東西に長いのが、平日とあってか観光客の姿もほとんど見掛けないのですが、東の端にある道の駅「あいの土山」だけは賑わっている様です。

旧東海道は道の駅のはす向かいにある田村神社の境内を抜けて海道橋を渡ります、橋から見る田村川の風景には癒されます。

国道1号線の鈴鹿トンネルは上り(名古屋方面)が4,005m、下り(大阪方面)が3,959m、一応歩道もあるのですが、大型車が結構な速度で走っているので、三重県側の押し担ぎがあっても旧道を越えたい処、ただアプローチが判りにくいので下調べはしておいたのですが。果敢にも1台のローディが向かって行きます、どうかご無事で。

国道1号線の鈴鹿トンネルは上り(名古屋方面)が4,005m、下り(大阪方面)が3,959m、一応歩道もあるのですが、大型車が結構な速度で走っているので、三重県側の押し担ぎがあっても旧道を越えたい処、ただアプローチが判りにくいので下調べはしておいたのですが。果敢にも1台のローディが向かって行きます、どうかご無事で。

反対車線の雑草の生い茂った歩道を走って行ったのですが、上り下りのトンネルへと車道が別れる手前で旧道への分岐が、上り車線の歩道からも行けなくはない様ですが、交通量が多い上に中央分離帯があって車道を横断をするのは困難です。

反対車線の雑草の生い茂った歩道を走って行ったのですが、上り下りのトンネルへと車道が別れる手前で旧道への分岐が、上り車線の歩道からも行けなくはない様ですが、交通量が多い上に中央分離帯があって車道を横断をするのは困難です。

巨大な石灯篭の建つ峠手前の広場を過ぎると鈴鹿峠、箱根峠と並ぶ東海道の峠だけに巨木に囲まれ歴史を感じさせます。なお手前の広場にはトイレとベンチがありますが、のんびりできる四阿の様なものはありません。

27年前は坂下宿側から押し担ぎで登った記憶はあるのですが、こんなに石段があったかなぁ、結構整備されている様です。途中で国道の上り線をアンダーパスしてさらに下り片山神社で車道に出ます。峠の土山側は100%乗車可能ですが、坂下側は標高差70m程の担ぎ(下り所要約20分)、正直云ってハイカー向きで自転車向きの旧峠ではありません。

さて本日の目的地である坂下村道路元標、坂下宿小竹屋脇本陣跡、雑草に覆われていてすぐには見つける事ができませんでした。資料によると「坂下村 大字坂下351-1 国道 法安寺前」となっていますので、旧国道1号線脇のここに設置されてから100年前後は日本の大動脈を見続けていたのでしょうか。履修道路元標は1,188基目に。

旧東海道は国道1号線と離合しながら加太越を下ってきた国道25号線と合流し関宿へ、何度か来ている場所で関町道路元標は郵便局の前に鎮座しています。

さて鈴鹿峠の下りでくたびれたのでJR関西本線関駅から輪行で帰途に就く事にしますが、ここへ来てヘッドパーツを緩める為のピンスパナを忘れてきた事に気付きます、本来輪行用ヘッドパーツはそんなに強く締める必要はないのですが asuka号ではベロオレンジのフロントバッグサポーターを挟んでいる為にそれなりの強さで締め付けてしまっています、ローレットも切ってあるので軍手をはめて回そうしますが頑として動いてくれません、そうなるとヘッド抜き輪行ができません、ところがフロントガードの吊り金具を固定しているボルトに合った工具がなくガードも外せません。輪行袋はオーストリッチのロード用、前後逆にすればガードとキャリアを付けたままでも収まってくれそうな…

悪戦苦闘の末、どうにか輪行袋に収まってくれ 1649 発の下り加茂行に乗車する事が、輪行袋がファスナータイプでなかったのが幸い、ただ袋が前後逆の為にベルト通しの穴が使えず、肩ベルトが適当な位置にならず階段の昇り降りで難渋する事に、関駅って下り列車は跨線橋を渡らなくてはならないのです、それでも後輪外さない横着輪行よりずっとコンパクト。

悪戦苦闘の末、どうにか輪行袋に収まってくれ 1649 発の下り加茂行に乗車する事が、輪行袋がファスナータイプでなかったのが幸い、ただ袋が前後逆の為にベルト通しの穴が使えず、肩ベルトが適当な位置にならず階段の昇り降りで難渋する事に、関駅って下り列車は跨線橋を渡らなくてはならないのです、それでも後輪外さない横着輪行よりずっとコンパクト。

関から桜井へは伊賀上野から伊賀神戸まで伊賀鉄道を利用するのが最速なのですが、乗換の経路を考えて加茂、奈良経由で、幸い階段なしで桜井まで帰る事ができました。

関から桜井へは伊賀上野から伊賀神戸まで伊賀鉄道を利用するのが最速なのですが、乗換の経路を考えて加茂、奈良経由で、幸い階段なしで桜井まで帰る事ができました。

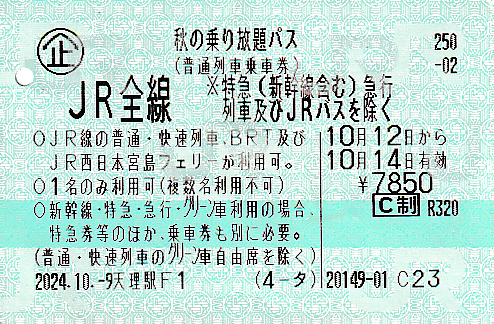

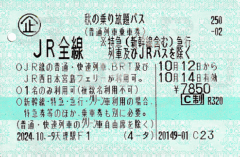

実はでasuka号は昨年秋に塗り替えてから初輪行、この休みに天気に恵まれて「JR全線 秋の乗り放題パス」での遠征に出発していたら困った事になっていたかも、と云う訳で今回の復路輪行ツーリングは結果良しと云う事で、本日の走行114.7キロ、5月8日以来久しぶりの100キロ超になりました、少しはモチベーションがあがるかな。

(前半に戻る)

「輪行」カテゴリーアーカイブ

結局は払い戻しする事に…

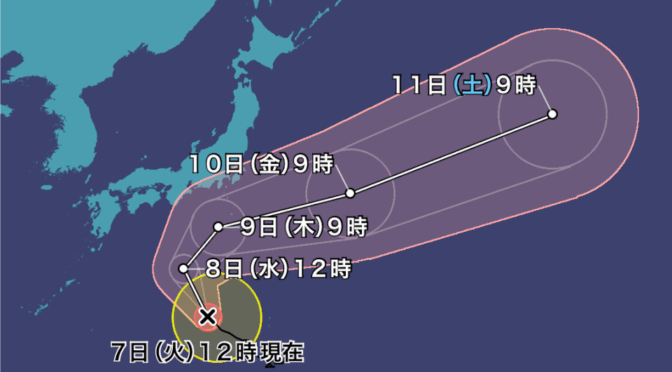

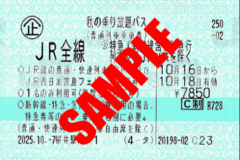

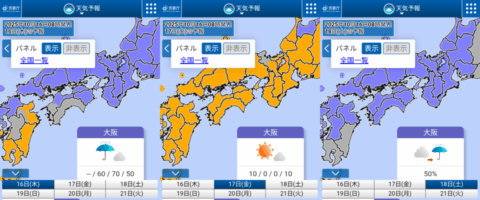

台風22号の襲来で「JR全線 秋の乗り放題パス」は有効期間を8-10日から16-18日に変更し、天気次第で転戦できる様に複数のプランを用意しておいたのですが、またまた怪しげな週間予報になってしまいました。

台風22号の襲来で「JR全線 秋の乗り放題パス」は有効期間を8-10日から16-18日に変更し、天気次第で転戦できる様に複数のプランを用意しておいたのですが、またまた怪しげな週間予報になってしまいました。

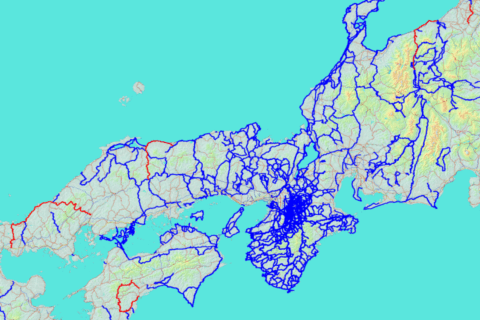

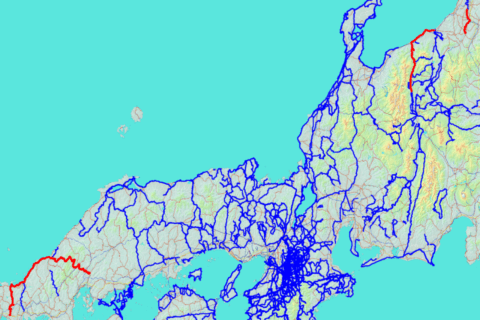

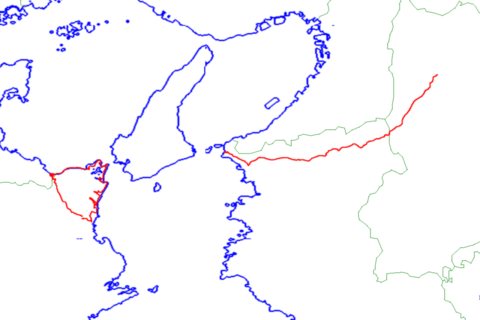

16日朝勤務明けから輪行で向かい17日と18日の午前中走るスケージュ-ルで複数のプラン(赤線)を用意しておいたのですが…

16日朝勤務明けから輪行で向かい17日と18日の午前中走るスケージュ-ルで複数のプラン(赤線)を用意しておいたのですが…

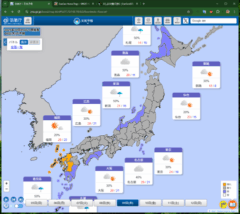

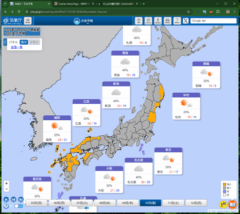

なんともいずれの方角も晴れてくれそうなのは17日だけ、それも結構不安定な悩ましい天気予報に 疲れも溜まっているしモチベーションも上がらないし、で「JR全線 秋の乗り放題パス」は手数料220円を払って払い戻し、有効期間の変更同様桜井駅の「みどりの券売機プラス」でオペレーター対応で手続き完了できましたが、この2週間程、段取りにバタバタしただけで終わってしまいました、まぁ Ride with GPS で走行プランを練るのも愉しいのですがね。

台風はあっちへ行きそうやけど…

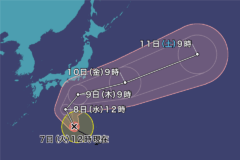

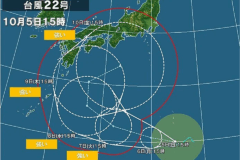

大方の進路予想では台風22号は東へ向かうとの事で、ツーリングを計画していた山口から島根方面の天気は大丈夫そうなのですが、ただ9日の長門市は8〜10mの北北東の風の予報、モロに向かい風の山陰海岸を結構な距離走らなければならない事は確実、その上久しぶりのasuka号の輪行準備がなかなか整いません。予約しておいた厚狭駅前の宿、キャンセル料無料は昨日までで今日になると100%となるのがプレッシャーになり、今回は断念する事にして宿は昨夜キャンセル。未修の道路元標2基、目標にしている本州日本海側走破(現在は出雲市から富山新潟県境まで)、三段峡までの一部が廃線となった可部線の現在の終点あき亀山まで走るプランはなかなか面白いのですが、正直云ってもう1日位は余裕を持って愉しみたいと云うのが本音。

大方の進路予想では台風22号は東へ向かうとの事で、ツーリングを計画していた山口から島根方面の天気は大丈夫そうなのですが、ただ9日の長門市は8〜10mの北北東の風の予報、モロに向かい風の山陰海岸を結構な距離走らなければならない事は確実、その上久しぶりのasuka号の輪行準備がなかなか整いません。予約しておいた厚狭駅前の宿、キャンセル料無料は昨日までで今日になると100%となるのがプレッシャーになり、今回は断念する事にして宿は昨夜キャンセル。未修の道路元標2基、目標にしている本州日本海側走破(現在は出雲市から富山新潟県境まで)、三段峡までの一部が廃線となった可部線の現在の終点あき亀山まで走るプランはなかなか面白いのですが、正直云ってもう1日位は余裕を持って愉しみたいと云うのが本音。

さて購入時に有効期間開始日を10月8日と指定している「JR全線 秋の乗り放題パス」、開始日を変更しなくてはなりません、次の連休は16日から、もとより10月19日までの企画切符ですから、後はありません。なおJRの発表資料によると… (以下抜粋)

さて購入時に有効期間開始日を10月8日と指定している「JR全線 秋の乗り放題パス」、開始日を変更しなくてはなりません、次の連休は16日から、もとより10月19日までの企画切符ですから、後はありません。なおJRの発表資料によると… (以下抜粋)

■ 有効期間開始日の変更は、有効期間の開始日前または有効期間内で未使用の場合に、1回に限り取り扱います。

■ きっぷの払いもどしは、有効期間の開始日前または有効期間内で未使用の場合に限り、1枚につき220円の手数料を差引いて払いもどしいたします。

寄り駅の桜井(万葉まほろば)線桜井駅は先年「みどりの窓口」が廃止されてしまい高田駅か天理駅まで行かなければなりません、そう云えば以前「18きっぷ」を買いに天理まで走ったっけ。しかし桜井駅って近鉄大阪線との接続駅なのに「みどりの窓口」はなくなるし、近鉄は近鉄で大和高田や榛原には一部の特急が停まるのに、桜井市って政治力がないのよね。

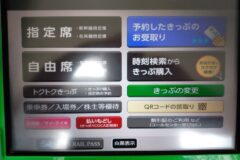

幸い「秋の乗り放題パス」は「みどりの券売機プラス」で」買えるのですが、変更や払戻しはできるのでしょうか、ネットで調べようとしてもJR西日本のサイトでは問い合わせにAIチャットがでてきてラチがあきません。今日桜井駅の「みどりの券売機プラス」で「きっぷの変更」から操作してみたのですが、どうもできない様です。

結局は高田か天理まで走らないとアカンのかと、備え付けのインターフォンで呼び出すと数分待たされた挙句ですができるとの事、切符を入れたり購入時のクレジットカードを入れたり出したり、結構ややこしくて時間も掛かります、混雑していたら顰蹙もの。同様の「改悪18きっぷ」も同じかと、現金決済だったらもう少しすんなり行くのかな、ポイントが付かないけど次は試してみるかな。とにかく次の休みの16日からの3日間に変更は完了、また台風が来ると次はないので220円払って払い戻しかな。しかしこの手のお得きっぷ、購入時に利用開始日を指定するのではなくて、最初の改札から利用期間がスタートするとかにならないのかな、それはそれで運用が難しいのかな。さて来週は西か東かお天気に恵まれます様に。

結局は高田か天理まで走らないとアカンのかと、備え付けのインターフォンで呼び出すと数分待たされた挙句ですができるとの事、切符を入れたり購入時のクレジットカードを入れたり出したり、結構ややこしくて時間も掛かります、混雑していたら顰蹙もの。同様の「改悪18きっぷ」も同じかと、現金決済だったらもう少しすんなり行くのかな、ポイントが付かないけど次は試してみるかな。とにかく次の休みの16日からの3日間に変更は完了、また台風が来ると次はないので220円払って払い戻しかな。しかしこの手のお得きっぷ、購入時に利用開始日を指定するのではなくて、最初の改札から利用期間がスタートするとかにならないのかな、それはそれで運用が難しいのかな。さて来週は西か東かお天気に恵まれます様に。

久しぶりの輪行旅のつもりが…

幸いな事に職場の方の補充要員が決まり10月は9-10日と17-18日が連休に、10月4日から19日の間の連続する3日間が利用期間の「JR全線 秋の乗り放題パス」を利用して久しぶりに2泊3日の輪行に出かけようと、主に未踏区間と未収の道路元標目当てのプランを、信濃大町から糸魚川経由で「久比岐自転車道」を経て直江津と、山陽本線の厚狭駅から運休中の美祢線に沿って長門市、山陰本線に沿って萩から益田、そして距離的にかなり厳しいですが可部線の現在の終点あき亀山駅まで、お天気に対応できる様に東西2つのプランを画策(上図赤線)。

幸いな事に職場の方の補充要員が決まり10月は9-10日と17-18日が連休に、10月4日から19日の間の連続する3日間が利用期間の「JR全線 秋の乗り放題パス」を利用して久しぶりに2泊3日の輪行に出かけようと、主に未踏区間と未収の道路元標目当てのプランを、信濃大町から糸魚川経由で「久比岐自転車道」を経て直江津と、山陽本線の厚狭駅から運休中の美祢線に沿って長門市、山陰本線に沿って萩から益田、そして距離的にかなり厳しいですが可部線の現在の終点あき亀山駅まで、お天気に対応できる様に東西2つのプランを画策(上図赤線)。

昨年は連続した3日間を「輪行ダブルヘッダー」と日帰りと1泊2日で利用したのですが、さすがにこれは疲れました。しかし「改悪18きっぷ」の3日バージョンの10,000円に比べてがこの季節にこちらは7,850円ですから使わない手はないです、来年は値上げかも。ちなみに2011年まで発売されていた「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」の任意の3日で9,180円、「JR全線 秋の乗り放題パス」は制度改悪で値下げされたのかと。

昨年は連続した3日間を「輪行ダブルヘッダー」と日帰りと1泊2日で利用したのですが、さすがにこれは疲れました。しかし「改悪18きっぷ」の3日バージョンの10,000円に比べてがこの季節にこちらは7,850円ですから使わない手はないです、来年は値上げかも。ちなみに2011年まで発売されていた「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」の任意の3日で9,180円、「JR全線 秋の乗り放題パス」は制度改悪で値下げされたのかと。

この季節走るには最高の気候なのですがお天気がねぇ、予め反対方向に代替案を用意しておくのが、その時に便利なのが気象庁のこの週間予報、どちらの方角へ向かうのが天気に恵まれるか一目で。どうやら8-10日の信越のお天気は良くない様で、その上「久比岐自転車道」の一部が通行止になってると云う情報が、と云う事で方角は西へ…

明日明後日と連続勤務で8日朝帰宅後すぐに出かける事になるので、きっぷと宿の準備を済ませて輪行準備をしておこうとしていたら… 台風22号発生、あちゃ。

明日明後日と連続勤務で8日朝帰宅後すぐに出かける事になるので、きっぷと宿の準備を済ませて輪行準備をしておこうとしていたら… 台風22号発生、あちゃ。

JR全線 秋の乗り放題パス 2025

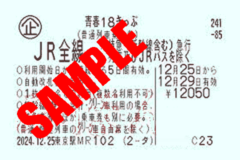

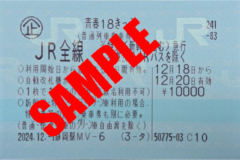

先日、今年の「秋の乗り放題パス」の発売が発表されました、気になっていたのがその価格だったのですが… 10月14日の鉄道の日を挟んだ約2週間に利用できるフリーきっぷ、2012年にそれまでの「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」が連続する3日間に変更されたもの、つまり「青春18きっぷ」改悪のモデルだった訳です、ところで件の18きっぷ、連続する5日間用は12,050円、新たに設定された連続する3日間用は計算が合わない10,000円、故に2025年の「秋の乗り放題パス」の価格が心配になっていたのですが、意外や嬉しい据え置きの7,850円(従来通りこども用3,920円もあり)。

先日、今年の「秋の乗り放題パス」の発売が発表されました、気になっていたのがその価格だったのですが… 10月14日の鉄道の日を挟んだ約2週間に利用できるフリーきっぷ、2012年にそれまでの「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」が連続する3日間に変更されたもの、つまり「青春18きっぷ」改悪のモデルだった訳です、ところで件の18きっぷ、連続する5日間用は12,050円、新たに設定された連続する3日間用は計算が合わない10,000円、故に2025年の「秋の乗り放題パス」の価格が心配になっていたのですが、意外や嬉しい据え置きの7,850円(従来通りこども用3,920円もあり)。

改悪「青春18きっぷ」の売り上げがどこかのメディアに出ていましたが、コロナ前の年間80億と比べると1/4、内連続する3日間用の売り上げはどうだったんでしょうかね、確かに5日間用より使い勝手は良いでしょうが、12,050円の3/5が10,000円では割高感が否めないですよね、で「秋の乗り放題パス」の価格は据え置き、となると7,850円はお得感が、実際「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」は当時9,180円でしたもん。しかし乗り鉄ならともかく間で走りたい輪行サイクリストにとっては使い勝手は良くないです、昨年秋日帰りと1泊2日を3日間でこなした「輪行ダブルヘッダー」はもうやりたくないです、中日を捨ててトータルで元さえ取れれば、でも貧乏性な私にはそれが許せません。

5年ぶり6回目の「あらぎ島」(後半)

丹生都比売神社

さて陽の長い季節とは云えここからどう走って輪行で帰るかが問題、既に15時を回っています。 このまま有田川沿いに国道480号を走り紀勢本線沿線に出るのが一番楽で、藤並駅なら34キロ程、最終は 2039、ただ天王寺〜鶴橋回りで勿体無い気がします。やはり和歌山線沿線へ出るのが良いのですが山越えの上に40数キロは走る事になります、明るいうちには紀の川側に出たい処。遠井辻峠を越えて貴志から抜けるプランも考えていたのですが、沼谷林道を地蔵峠へ、峠を旧美里村側へ下り天野経由で下ると云うWAKAYAMA800のチェックポイントを2つ回れそうなコースを。

高野口駅からだと最終は2027で22時には帰宅できそうです。最近復旧した沼谷林道は2004年10月にO氏と下って以来と記憶が曖昧、写真の大沼隧道も確かにあった様な… 一旦下って再び登りに、スーパー地形アプリも圏外でデータがダウンロードできないのでピークがどこなのかはっきり読めないのです、とにかく400m近く登らなけらばならないかと、陽が傾くにつれてこのコース選択に後悔が…

高野口駅からだと最終は2027で22時には帰宅できそうです。最近復旧した沼谷林道は2004年10月にO氏と下って以来と記憶が曖昧、写真の大沼隧道も確かにあった様な… 一旦下って再び登りに、スーパー地形アプリも圏外でデータがダウンロードできないのでピークがどこなのかはっきり読めないのです、とにかく400m近く登らなけらばならないかと、陽が傾くにつれてこのコース選択に後悔が…

どうにか 1708 には毛原林道への分岐へ、2004年は毛原から登ってきて沼谷林道を「あらぎ島」へ下ったのでした、と云う事はここから地蔵峠までの間は未踏区間だったのかな?

どうにか 1708 には毛原林道への分岐へ、2004年は毛原から登ってきて沼谷林道を「あらぎ島」へ下ったのでした、と云う事はここから地蔵峠までの間は未踏区間だったのかな?

1714 やっとの事で県道115号花園美里線に合流、記録によると1991年7月以来と34年ぶり、2005年に開通した花園美里トンネル(2,018m)により旧道峠となっていますが、懐かしい四阿は今も綺麗に維持管理されている様です。人家が途絶えてから1台の車にも出合わなかったのですが、四阿で最後の補給食を口にしていると、沼谷からなのか毛原からなのか1台の軽乗用車が花園側へと下って行きました。

1714 やっとの事で県道115号花園美里線に合流、記録によると1991年7月以来と34年ぶり、2005年に開通した花園美里トンネル(2,018m)により旧道峠となっていますが、懐かしい四阿は今も綺麗に維持管理されている様です。人家が途絶えてから1台の車にも出合わなかったのですが、四阿で最後の補給食を口にしていると、沼谷からなのか毛原からなのか1台の軽乗用車が花園側へと下って行きました。

峠の切り通しが先の四阿から少し美里よりにあり「老松昔日語 和歌山県知事 花園村 地蔵峠 美里村」と記された石碑があり(写真右)、トンネル開通と同じ年の10月1日に伊都郡花園村はかつらぎ町に、翌2005年1月1日に海草郡美里村は紀美野町となっています。処でおなじ伊都郡どうしで合併したかつらぎ町と花園村の間には直接行き来できる道が一切ないのです。(追記 : 地形図によりますと地蔵峠と記載のあるのは県道115号の峠ではなく、沼谷林道と毛原林道との分岐点付近になります。)

峠の切り通しが先の四阿から少し美里よりにあり「老松昔日語 和歌山県知事 花園村 地蔵峠 美里村」と記された石碑があり(写真右)、トンネル開通と同じ年の10月1日に伊都郡花園村はかつらぎ町に、翌2005年1月1日に海草郡美里村は紀美野町となっています。処でおなじ伊都郡どうしで合併したかつらぎ町と花園村の間には直接行き来できる道が一切ないのです。(追記 : 地形図によりますと地蔵峠と記載のあるのは県道115号の峠ではなく、沼谷林道と毛原林道との分岐点付近になります。)

沼谷毛谷方面への道があるためにこの旧道は健在だと思っていたのですが、美里側は大荒れで路面が柴に覆われています、どうやら美里側は殆ど使われていない様な、ここでバーストでもしたら万事休すだと慎重に下りますが、柴に隠れた小石を弾いてしまう事も何度か、どうにか 1744 花園美里トンネルの美里側に出る事が。1749 長谷宮まで下り国道370号へ、途中でチェックポイントの「たまゆらの里」に立ち寄り花坂西へ、後1キロ走れば矢立へ出る事ができるのですが、志賀高野山トンネル(1,070m)に入り天野へ向かいます、志賀側からだと真国川に沿って楽に「天空の里 天野」へ行く事ができます。

沼谷毛谷方面への道があるためにこの旧道は健在だと思っていたのですが、美里側は大荒れで路面が柴に覆われています、どうやら美里側は殆ど使われていない様な、ここでバーストでもしたら万事休すだと慎重に下りますが、柴に隠れた小石を弾いてしまう事も何度か、どうにか 1744 花園美里トンネルの美里側に出る事が。1749 長谷宮まで下り国道370号へ、途中でチェックポイントの「たまゆらの里」に立ち寄り花坂西へ、後1キロ走れば矢立へ出る事ができるのですが、志賀高野山トンネル(1,070m)に入り天野へ向かいます、志賀側からだと真国川に沿って楽に「天空の里 天野」へ行く事ができます。

1847 「丹生都比売神社」のチェックポイントに到着、場所が移動していて少々探しましたが、とにかく日が暮れるまでに目的を果たす事ができました。

1847 「丹生都比売神社」のチェックポイントに到着、場所が移動していて少々探しましたが、とにかく日が暮れるまでに目的を果たす事ができました。

天野の里から少し行った処にある笠松峠(555m)を越えると後は下るだけ、紀の川左岸の県道13号和歌山橋本線まで距離5.6キロ/標高差544m、平均斜度10%の下りが、一度登った事がありますが…

天野の里から少し行った処にある笠松峠(555m)を越えると後は下るだけ、紀の川左岸の県道13号和歌山橋本線まで距離5.6キロ/標高差544m、平均斜度10%の下りが、一度登った事がありますが…

JR和歌山線の高野口駅まで走るつもりでいたのですが、紀の川に架かる三谷橋を渡る頃にはすっかり暗くなってしまったので、二駅手前の妙寺駅から帰途に就く事に。妙寺駅からの輪行は初めてなので少々迷ってしまいましたが1937無事到着、本日の走行142.2キロ也。三谷橋は県道110号三谷妙寺停車場線なので国道24号を跨いで真っ直ぐ行けば良いかと思ったのが間違い、駅はやや西寄りになります。駅近くにコンビニがあって便利なのですが、橋本・五条方面への列車は跨線橋を渡らなくてはなりません。2019 発王寺行に乗車、JRだけで桜井に帰る事のできる最終のスジになるのですが、高田駅での接続が悪くて30分以上待たされ桜井駅 2217 着。無事には帰ってきましたが、些か無茶をし過ぎて疲れました。

JR和歌山線の高野口駅まで走るつもりでいたのですが、紀の川に架かる三谷橋を渡る頃にはすっかり暗くなってしまったので、二駅手前の妙寺駅から帰途に就く事に。妙寺駅からの輪行は初めてなので少々迷ってしまいましたが1937無事到着、本日の走行142.2キロ也。三谷橋は県道110号三谷妙寺停車場線なので国道24号を跨いで真っ直ぐ行けば良いかと思ったのが間違い、駅はやや西寄りになります。駅近くにコンビニがあって便利なのですが、橋本・五条方面への列車は跨線橋を渡らなくてはなりません。2019 発王寺行に乗車、JRだけで桜井に帰る事のできる最終のスジになるのですが、高田駅での接続が悪くて30分以上待たされ桜井駅 2217 着。無事には帰ってきましたが、些か無茶をし過ぎて疲れました。

18年ぶりの大坂峠から鳴門へ(後半)

無事に国道11号を走り抜け 0941 鳴門市北灘町櫛木井ノ尻の交差点を左折して鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)に入ります。

判っていた事とは云えスカイラインに入ると待ち構えていたのは上り坂、まずは小鳴門新橋へ。鳴門海峡の四国側は大毛島と島田島と云う2つの島で、四国本土とは狭い水道で隔てられているものの、を橋で地続きになっているためにあまり島と云う感覚はありません、写真右は内陸側を見下ろした風景、小鳴門水道がウチノ海に繋がって行きます。長玉で「自撮り」をしてみたいロケーションですが、あそこへ往復するのに何10分かかるやら。

さて小鳴門新橋で島田島に渡りスカラインを離れて北岸の田尻地区へ下ります。特に情報があった訳でもないのですが、地図から大鳴門橋を横から望む事ができるかもと、アップダウンの多いスカイランを走り抜けるだけでは面白くありませんからね。海岸線まで下りますと海岸沿いに室地区へ抜ける小径には通行止の看板が、バリケード等で閉鎖されている訳でもありませんし、ここが通れないと今下って来た道を戻ってスカイラインに戻るしかありません、幸い2輪の轍が残っていて通れそうです。

次の岬(思崎)を回ると正面に大鳴門橋が、なかなかのビューポイントです、一応「自撮り」の出来る機材を持ってきているのですが、三脚はかさ張るのでゴリラポッドしか、高さが稼げない場所もありませんが、幸い海側に障害物がないのと通行止で車がやってくる心配がないので道路に立てて腹這いになって設定します、単車や自転車が入ってこない事を願って。高さ的に走っている自転車と大鳴門橋が同じ高さに来るのでSNSやブログのヘッダー向けの横長に相応しいショットを狙う事できます。TZ85ですのでセルフタイマーとタイムラプス機能を使って3テイク程、手応えあり。

どうやら通行止の訳は… 波と大潮のせいでしょうかね、山側に踏みあとができている位ですから、長い事ほったらかしになっている様です、この幅員ですから地元の人しか使わないでしょうが。一部にガードレールの残骸?が残っています。

無事に室地区へ抜ける事が、ただここからスカイラインまで100m近く登らなければいけません。些か押しも入って1117スカイラインへ。出た処に休憩所がありますので小休止し堀越橋へ下ります、大鳴門橋は主塔が少し見えるだけです、反対側のウチノ海側を見下ろすと瀬戸ができています、ここを渡ると大毛島です。

無事に室地区へ抜ける事が、ただここからスカイラインまで100m近く登らなければいけません。些か押しも入って1117スカイラインへ。出た処に休憩所がありますので小休止し堀越橋へ下ります、大鳴門橋は主塔が少し見えるだけです、反対側のウチノ海側を見下ろすと瀬戸ができています、ここを渡ると大毛島です。

堀越橋を渡ってから登り返しがありますが、そこを下ると大鳴門橋に取り付く高架橋の下へ、ここで鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)が終り徳島県道11号鳴門公園線に入りますすが、鳴門公園へは60m近く登らなくてはなりません。ところで県道183号って起点側が国道11号、終点側が県道11号と云う紛らわしい事になっているのです、まぁ国道25号と接続している奈良県道25号月瀬針線とか国道42号と接続している和歌山県道42号新宮停車場線とかありますけど。

堀越橋を渡ってから登り返しがありますが、そこを下ると大鳴門橋に取り付く高架橋の下へ、ここで鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)が終り徳島県道11号鳴門公園線に入りますすが、鳴門公園へは60m近く登らなくてはなりません。ところで県道183号って起点側が国道11号、終点側が県道11号と云う紛らわしい事になっているのです、まぁ国道25号と接続している奈良県道25号月瀬針線とか国道42号と接続している和歌山県道42号新宮停車場線とかありますけど。

鳴門公園まで往復する余裕があるかどうか自信がなかったのと、あまり観光地は好みじゃないのでロクに下調べもしてこなかったのですが、取り敢えず大鳴門橋を両側から観る事が、2年後にはあそこを自転車で渡れるのですよね。千畳敷(写真左)、お茶園展望台(写真右)

鳴門公園まで往復する余裕があるかどうか自信がなかったのと、あまり観光地は好みじゃないのでロクに下調べもしてこなかったのですが、取り敢えず大鳴門橋を両側から観る事が、2年後にはあそこを自転車で渡れるのですよね。千畳敷(写真左)、お茶園展望台(写真右)

千畳敷で大鳴門橋の下を行き交う観潮船を暫し見ながらゆっくりしてからお正午には鳴門公園を後にします、トンネルとか車道一方通行があって些か判り難いのですが時計回りするのが正解なのかな。

鳴門公園を一回りして県道11号を東海岸に出て南下します、思っていたより車が多いのが。この先でウチノ海に繋がる水道を渡らなくてはならないのですが、小鳴門橋を敬遠(自転車は通行可能ですが危ないとか)して小鳴門大橋まで10キロも遠回りしてしまったのですが、この間には鳴門市営の岡崎渡船と黒崎渡船と云う渡船があったのです、特に岡崎渡船を利用すると小鳴門橋を登らなくて済む上にショートカットする事ができます、ただ何処も渡船乗り場は判り難いので。しかし小鳴門新橋(アーチ橋)、小鳴門橋(4径間吊橋)、小鳴門大橋(斜張橋)とややこしい事です。

鳴門公園を一回りして県道11号を東海岸に出て南下します、思っていたより車が多いのが。この先でウチノ海に繋がる水道を渡らなくてはならないのですが、小鳴門橋を敬遠(自転車は通行可能ですが危ないとか)して小鳴門大橋まで10キロも遠回りしてしまったのですが、この間には鳴門市営の岡崎渡船と黒崎渡船と云う渡船があったのです、特に岡崎渡船を利用すると小鳴門橋を登らなくて済む上にショートカットする事ができます、ただ何処も渡船乗り場は判り難いので。しかし小鳴門新橋(アーチ橋)、小鳴門橋(4径間吊橋)、小鳴門大橋(斜張橋)とややこしい事です。

小鳴門大橋まで無駄に遠回りして更に撫養川大橋と云うのを渡り1323岡崎海岸へ、ここから県道401号鳴門徳島自転車道線へ入る事ができ、直線距離で6キロ程ありますが南側から大鳴門橋を望む事ができます。遠回りにはなりますが全長40キロ弱の自転車道を利用する事で吉野川に架かる阿波しらさぎ大橋まで車に煩わされる事なく走る事ができます。

小鳴門大橋まで無駄に遠回りして更に撫養川大橋と云うのを渡り1323岡崎海岸へ、ここから県道401号鳴門徳島自転車道線へ入る事ができ、直線距離で6キロ程ありますが南側から大鳴門橋を望む事ができます。遠回りにはなりますが全長40キロ弱の自転車道を利用する事で吉野川に架かる阿波しらさぎ大橋まで車に煩わされる事なく走る事ができます。

徳島側から走ると林の中の切通しを抜けると正面に大鳴門橋を望む事ができるは感動ものかと。自転車道に階段があるのはご愛敬と云う事で… 太平洋岸自転車道の何処かに比べると可愛いものです。その後大手海岸沿いを南下、ただ防潮堤が高くて海側の眺望が聞かないのとコンクリート舗装の継ぎ目がうざい事。

徳島側から走ると林の中の切通しを抜けると正面に大鳴門橋を望む事ができるは感動ものかと。自転車道に階段があるのはご愛敬と云う事で… 太平洋岸自転車道の何処かに比べると可愛いものです。その後大手海岸沿いを南下、ただ防潮堤が高くて海側の眺望が聞かないのとコンクリート舗装の継ぎ目がうざい事。

海岸沿いをなぞる自転車道は河口の度に橋の架かっている処まで遠回りする事に、旧吉野川では大津橋まで遡り再び対岸を走ります。ここで前輪に違和感が、どうやらスローパンクの様で、タイヤの件があるので気持ち圧が低かったのが災いしたかも、サイドには問題なさそうなので一安心。近くにトイレもある大きな公園(松茂工業団地松茂東部公園)があったので休憩を兼ねてチューブ交換を、ここは徳島空港の北側にあたる様です。

海岸沿いをなぞる自転車道は河口の度に橋の架かっている処まで遠回りする事に、旧吉野川では大津橋まで遡り再び対岸を走ります。ここで前輪に違和感が、どうやらスローパンクの様で、タイヤの件があるので気持ち圧が低かったのが災いしたかも、サイドには問題なさそうなので一安心。近くにトイレもある大きな公園(松茂工業団地松茂東部公園)があったので休憩を兼ねてチューブ交換を、ここは徳島空港の北側にあたる様です。

次の今切川は加賀須野橋まで3キロ程遡る必要がありますが、徳島市営の長原渡船があります、こちらは事前に把握していたのですが乗り場が見当たりません、行き過ぎたかなと思った処に交番があってタイミング良くスクーターに跨った婦人警官がいたので尋ねると「渡船乗り場?知りません」って、おいおい。とにかく引き返してみると漁港の中に小屋が建っているいるので行ってみると、正解。運行は30分置きの様ですが、直ぐ渡して貰えました。加賀須野橋まで往復すると7キロはありますし途中に見所がある訳でもないので、この渡船は有難いです。

次の今切川は加賀須野橋まで3キロ程遡る必要がありますが、徳島市営の長原渡船があります、こちらは事前に把握していたのですが乗り場が見当たりません、行き過ぎたかなと思った処に交番があってタイミング良くスクーターに跨った婦人警官がいたので尋ねると「渡船乗り場?知りません」って、おいおい。とにかく引き返してみると漁港の中に小屋が建っているいるので行ってみると、正解。運行は30分置きの様ですが、直ぐ渡して貰えました。加賀須野橋まで往復すると7キロはありますし途中に見所がある訳でもないので、この渡船は有難いです。

1601 吉野川河口に、写真左は2022年3月に開通したばかりの徳島南部道の吉野川サンライズ大橋。(写真右)追い風の中吉野川左岸を阿波しらさぎ大橋まで2キロ近く、もちろん徳島市のシンボル眉山(びざん)を望む事が。ただ一般道に下りる処が見つけられず逆風の中を少し引き返す事に。

1601 吉野川河口に、写真左は2022年3月に開通したばかりの徳島南部道の吉野川サンライズ大橋。(写真右)追い風の中吉野川左岸を阿波しらさぎ大橋まで2キロ近く、もちろん徳島市のシンボル眉山(びざん)を望む事が。ただ一般道に下りる処が見つけられず逆風の中を少し引き返す事に。

1620 には阿波しらさぎ大橋を渡り徳島市市街地に、1855発の南海フェリー8便には余裕ですのでどこかで食事でもと思っていたものの沖州川沿いの道を抜けて行ったらあったのはコンビニだけ、まぁいいや。

1620 には阿波しらさぎ大橋を渡り徳島市市街地に、1855発の南海フェリー8便には余裕ですのでどこかで食事でもと思っていたものの沖州川沿いの道を抜けて行ったらあったのはコンビニだけ、まぁいいや。

コンビニで買い物を済ませて1650には無事にバーストする事なく徳島港南海フェリー乗り場へ、本日の走行110.2キロ、2日連続の100キロ超となりましたが、小鳴門大橋まで往復しなければ100キロに届かなかったかも。さて早速輪行支度を始めますが、風が強く輪行袋が暴れ、これは店を拡げる場所を間違えたなと苦戦している処に、徳島在住のサイクリストM氏がお見送りに来てくれました、お目にかかるのは2018年2月の「御前崎オフ」以来。(写真右 : T.M氏)

コンビニで買い物を済ませて1650には無事にバーストする事なく徳島港南海フェリー乗り場へ、本日の走行110.2キロ、2日連続の100キロ超となりましたが、小鳴門大橋まで往復しなければ100キロに届かなかったかも。さて早速輪行支度を始めますが、風が強く輪行袋が暴れ、これは店を拡げる場所を間違えたなと苦戦している処に、徳島在住のサイクリストM氏がお見送りに来てくれました、お目にかかるのは2018年2月の「御前崎オフ」以来。(写真右 : T.M氏)

1830 には折り返しになる7便が到着、昨日乗ってきた便なので同じく新造船の「あい」です。

1830 には折り返しになる7便が到着、昨日乗ってきた便なので同じく新造船の「あい」です。

なお上りの便では「好きっぷ」は自販機ではなく窓口のみの様で料金は変わりませんが南海電車の降車駅を尋ねられます、なお難波駅まで買って新今宮駅で乗り換えましたが。2115 和歌山港着(平日ダイヤ)、2125の難波行特急に無事乗り継ぐ事が、これに乗れないと大阪へすら帰れなくなります(土日便は異なります)。日付の変わる前に奈良桜井に無事帰投1泊2日のツーリングを終える事が。

なお上りの便では「好きっぷ」は自販機ではなく窓口のみの様で料金は変わりませんが南海電車の降車駅を尋ねられます、なお難波駅まで買って新今宮駅で乗り換えましたが。2115 和歌山港着(平日ダイヤ)、2125の難波行特急に無事乗り継ぐ事が、これに乗れないと大阪へすら帰れなくなります(土日便は異なります)。日付の変わる前に奈良桜井に無事帰投1泊2日のツーリングを終える事が。

「西の海へ」から徳島へ 前夜

明日明後日のお休み、お天気に恵まれそうですので計画通り「西の海へ」と「四国の右上」へ1泊2日で向かいます。1日目は主に京奈和自転車道(紀の川自転車道)を走って西の海を見て南海加太駅まで約102キロ、途中WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリーのチェックポイントを6ヶ所拾います。

明日明後日のお休み、お天気に恵まれそうですので計画通り「西の海へ」と「四国の右上」へ1泊2日で向かいます。1日目は主に京奈和自転車道(紀の川自転車道)を走って西の海を見て南海加太駅まで約102キロ、途中WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリーのチェックポイントを6ヶ所拾います。

相変わらず徳島へ渡る南海フェリーは自転車にまで燃油調整金を課すのでそのままでは往復1万円超となりますので乗船は輪行で、走行距離を考えると機材はerbaロードで、ただ南海電車と南海フェリーのセット割引「好きっぷ」で南海電車が実質タダになりますので加太駅で輪行支度を済ませて和歌山港に移動します。

和歌山港1620の便に乗船し徳島泊し、翌14日に2007年10月5日以来18年ぶりの大坂峠を越えて一旦香川県側に入った後、海岸沿いを時計回りに鳴門スカイラインと鳴門徳島自転車道を経由して徳島港まで戻ってくる約104キロのプラン。

徳島港1855の便で和歌山港、新今宮、鶴橋経由で帰途に、もちろん「好きっぷ」で節約、大阪からですと2,500円で徳島まで輪行できますのでお得感があります、ただフェリーの深夜便と接続する和歌山港駅発着のスジはなく、「好きっぷ」の有効期間も1日です。

さて明朝早くの出発ですので準備をしていますと、なんとerba号の前輪がパンクしているではありませんか、早速チューブ交換を始め様とした処なんとサイドカットを発見、良く見るとリムにも少しダメージが、いつからなのか記憶は… 1月24日のグレーチングでの転倒しか思い付きませんが、以来4ヶ月半も気づかずに300キロ以上も走っていたとは思えないのですが、タイヤは一昨年7月1日に交換したIRCのJETTY PLUS 700X25C、今回のツーリングで3,000キロを超える計算になるのでそろそろ変え時ではあったのですが。

さて明朝早くの出発ですので準備をしていますと、なんとerba号の前輪がパンクしているではありませんか、早速チューブ交換を始め様とした処なんとサイドカットを発見、良く見るとリムにも少しダメージが、いつからなのか記憶は… 1月24日のグレーチングでの転倒しか思い付きませんが、以来4ヶ月半も気づかずに300キロ以上も走っていたとは思えないのですが、タイヤは一昨年7月1日に交換したIRCのJETTY PLUS 700X25C、今回のツーリングで3,000キロを超える計算になるのでそろそろ変え時ではあったのですが。

さて善後策を、手持ちや代わりもありませんし、現地でAMAZONのコンビニ受け取りも間に合いそうにありませんが、700Cですから和歌山市か徳島市のショップなら手に入るでしょう、あと割高な航送料金+燃油調整金を払ってasuka号で行くかとも考えてもみたものの、結論としてゴム板と布テープで裏打ちして、加太まで走る途中で耐えられない様ならショップへ走ると云う事に、些か博打かな。

さて善後策を、手持ちや代わりもありませんし、現地でAMAZONのコンビニ受け取りも間に合いそうにありませんが、700Cですから和歌山市か徳島市のショップなら手に入るでしょう、あと割高な航送料金+燃油調整金を払ってasuka号で行くかとも考えてもみたものの、結論としてゴム板と布テープで裏打ちして、加太まで走る途中で耐えられない様ならショップへ走ると云う事に、些か博打かな。

「東の海へ 2025」②

1337「もみじの森公園」を後にします。県道31号大台宮川線を東へ、そのまま行くと大台署前で国道42号線に合流するのですが、手前で旧道に入り、紀勢本線三瀬谷駅の手前で踏切を渡り42号の信号を渡ります。

1337「もみじの森公園」を後にします。県道31号大台宮川線を東へ、そのまま行くと大台署前で国道42号線に合流するのですが、手前で旧道に入り、紀勢本線三瀬谷駅の手前で踏切を渡り42号の信号を渡ります。

宮川の深い谷を渡る舟木橋へ、現在は西側に新船木大橋が架かっていて、舟木橋は現役とは云え老朽化で2t以上の車両は通行止になっています。

このワーレントラス橋は昭和9年に改修されたものですが、橋台は明治時代のものが使用され、登録有形文化財に指定されています、写真は新船木橋から。

舟木橋南詰から県道747号打見大台線へ、この県道は宮川右岸を大紀町七保支所のある打見地区までを結んでいますが、途中に狭隘区間があり国道42号と県道770号高奈上三瀬線の走る左岸との間に橋が一ヶ所しかない事もあり交通量が少なく自転車にはお誂え向き。

打見地区で県道38号伊勢大宮線に入り、度会町麻加江で左岸に渡る県道38号と別れそのまま右岸に沿う町道へ、些か判りにくいのですが県道が宮川を渡る手前で交差点を右折です。写真は度会町長原地区。

打見地区で県道38号伊勢大宮線に入り、度会町麻加江で左岸に渡る県道38号と別れそのまま右岸に沿う町道へ、些か判りにくいのですが県道が宮川を渡る手前で交差点を右折です。写真は度会町長原地区。

長原の集落を抜けると宮川河畔近くに出ます、GoogleMapでは「おいかわの森」と記されていますが、特に何かがある訳でもありません、視界にあるのは宮川の流れだけ、通り過ぎるのは勿体ないなかなかのビューポイントです。

度会町川口で県道22号伊勢南島線に入り1557 伊勢市域へ、2021年7月は1333でした。この先県道22号は津村町交差点で左折し宮川右岸沿いに度会橋東詰近くまで行くのですが、伊勢市街を走る距離が長くなるので直進して外宮と内宮の間に抜ける事に、多少のアップダウンが続くので後半故に辛い処、ただ距離的にも時間的にもショートカットになります。県道32号伊勢磯部線に出る手前のスーパーで最後の休憩。

度会町川口で県道22号伊勢南島線に入り1557 伊勢市域へ、2021年7月は1333でした。この先県道22号は津村町交差点で左折し宮川右岸沿いに度会橋東詰近くまで行くのですが、伊勢市街を走る距離が長くなるので直進して外宮と内宮の間に抜ける事に、多少のアップダウンが続くので後半故に辛い処、ただ距離的にも時間的にもショートカットになります。県道32号伊勢磯部線に出る手前のスーパーで最後の休憩。

1653 内宮に到着、東の海までまだ10キロ近くありますけどね。

1653 内宮に到着、東の海までまだ10キロ近くありますけどね。

内宮前で自転車を置いて写真を撮っていたりすると、いつもの事で警備員が煩いので早々に退散しおかげ横丁へ。

内宮前で自転車を置いて写真を撮っていたりすると、いつもの事で警備員が煩いので早々に退散しおかげ横丁へ。

「おかげ横丁」の老舗のお店は朝が早い事もあってか、15時には店仕舞いしてしまう処も少なくありません。手ごね寿司に伊勢うどんと行きたい処ですが、この時間になってしまいますとね。赤福本店の角を曲がって五十鈴川を渡ります。

五十鈴川に沿って北上します。

五十鈴川に沿って北上します。

JR参宮線二見浦駅近くから二見ヶ浦へ、以前は赤福二見浦店では一足先に「赤福氷」が頂けたのですが、今はそうでもないらしいです、今年は4月19日からだとか・

1728 夫婦岩に到着。なお二見ヶ浦は志摩半島の北岸で伊勢湾に面していて対岸に見えるのは知多半島、東の海と云うには多少おこがましいかも、やはり志摩(紀伊)半島最東端の鎧崎、太平洋に突き出した大王崎まで行きたい気持ちも。ちなみに鎧崎へは2017年5月に到達、安乗崎までは往復輪行で2006年に行っていますが、波切から大王崎は未踏です。

一応の目的は達成、最寄り駅のJRの二見浦に戻っても近鉄に乗り換えが必要になるので後10 キロ程頑張って鳥羽駅までラストスパートです。

一応の目的は達成、最寄り駅のJRの二見浦に戻っても近鉄に乗り換えが必要になるので後10 キロ程頑張って鳥羽駅までラストスパートです。

1757 鳥羽駅南口に到着、走行146.4キロ、実走行時間8時間06分。ここで帰りの電車を乗換案内NEXTで検索した処 1822 が最早、ただ輪行に関しては初心者のDeGucciさんに教えながらと云う事で次の 1917 に乗ろうと云う事にしたのですが、実はここでミスをしていました。

1757 鳥羽駅南口に到着、走行146.4キロ、実走行時間8時間06分。ここで帰りの電車を乗換案内NEXTで検索した処 1822 が最早、ただ輪行に関しては初心者のDeGucciさんに教えながらと云う事で次の 1917 に乗ろうと云う事にしたのですが、実はここでミスをしていました。

1822 / 1917 のスジは伊勢市までJRを利用して近鉄に乗り換える経路、鳥羽から近鉄で乗り換えなしの 1820 / 1835 / 1905 スジがあったのです、結局はJRのホームから出ていく1917発「快速みえ」を近鉄のホームから見送ると云う情けないミスをしてしまいました。結局は鳥羽1939発で伊勢中川2分接続と云うタイトなスジで帰る事に、大阪へ帰るお二人の帰宅を1時間も遅らせてしまいました、陳謝。

1822 / 1917 のスジは伊勢市までJRを利用して近鉄に乗り換える経路、鳥羽から近鉄で乗り換えなしの 1820 / 1835 / 1905 スジがあったのです、結局はJRのホームから出ていく1917発「快速みえ」を近鉄のホームから見送ると云う情けないミスをしてしまいました。結局は鳥羽1939発で伊勢中川2分接続と云うタイトなスジで帰る事に、大阪へ帰るお二人の帰宅を1時間も遅らせてしまいました、陳謝。

(前編へ戻る)

一部にタックさんの写真を利用させて貰っています。

集合写真を含む大きなサイズの画像を順次うちのHPの 「BICYCLE」→「CYCLING REPORTS」→ 「2025」とたどって下さい。なお認証が必要です、ログインは’2025’、パスワードは2025年版「CanCan謹製卓上カレンダー」の裏表紙右下の黄枠内の4桁の数字ですが、当分の間は2024年版のログインとパスワードの組み合わせも有効です。なおSNS上のリンクからたどった場合にエラーとなる場合があります、リンクアドレスをブラウザにコピペしてご覧ください。

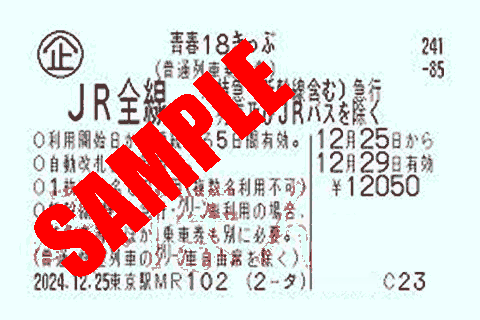

ホントに使えないヤツ 改悪18きっぷ

恒例だった「18きっぷ」シーズンの遠征ツーリング、’冬’は見送ったものの新しい職場にも慣れて気持ちの余裕が出てきたので’春’はと検討してみたものの… 昨年の冬のシーズンからルールが改正された「青春18きっぷ」その新ルールとは有効期限は購入時に指定した開始日から連続する5日間、複数人が使用すると云ったグループ使用は不可、特徴と云えば自動改札が通れる様になったと云う位。乗り鉄ならともかく輪行サイクリストには全くもって使えない代物になってしまいました、まして連続する5日間なんて休みが取れる訳がない。新たに3日バージョンが加わったもののなんと2,050円安いだけの10,000円。

恒例だった「18きっぷ」シーズンの遠征ツーリング、’冬’は見送ったものの新しい職場にも慣れて気持ちの余裕が出てきたので’春’はと検討してみたものの… 昨年の冬のシーズンからルールが改正された「青春18きっぷ」その新ルールとは有効期限は購入時に指定した開始日から連続する5日間、複数人が使用すると云ったグループ使用は不可、特徴と云えば自動改札が通れる様になったと云う位。乗り鉄ならともかく輪行サイクリストには全くもって使えない代物になってしまいました、まして連続する5日間なんて休みが取れる訳がない。新たに3日バージョンが加わったもののなんと2,050円安いだけの10,000円。

3日版と同様のものには従来から10月14日の「鉄道の日」を挟んだ約2週間の間の指定した連続する3日間利用できる「JR全線 秋の乗り放題パス」がありましたが、価格は7,850円。1日分換算で18きっぷより割高とは云え、おなじ内容の「改悪18きっぷ 3日版」はどう考えてもぼったくり、今年秋の「JR全線 秋の乗り放題パス」の価格が幾らになるのか心配になります。実は昨年10月にこの「JR全線 秋の乗り放題パス」を日帰りと1泊2日の連続で使ってみたのです、題して「輪行ダブルヘッダー」、正直云って輪行袋担いで終電で帰ってきて翌朝始発で出発するのは苦痛でしたね…

3日版と同様のものには従来から10月14日の「鉄道の日」を挟んだ約2週間の間の指定した連続する3日間利用できる「JR全線 秋の乗り放題パス」がありましたが、価格は7,850円。1日分換算で18きっぷより割高とは云え、おなじ内容の「改悪18きっぷ 3日版」はどう考えてもぼったくり、今年秋の「JR全線 秋の乗り放題パス」の価格が幾らになるのか心配になります。実は昨年10月にこの「JR全線 秋の乗り放題パス」を日帰りと1泊2日の連続で使ってみたのです、題して「輪行ダブルヘッダー」、正直云って輪行袋担いで終電で帰ってきて翌朝始発で出発するのは苦痛でしたね…

あっさり間の1日を捨てて2泊3日のプランを練った方が余程良いかと。10,000円也の3日版、1日捨てて半分の片道5,000円の元を取るとすればはたしてどこまで行かないとメリットがないのか、5,000円と云うのはJRの営業キロ別運賃(本州3社の幹線)だと281から300キロの5,170円に相当するとして、私の住む桜井起点では山陽本線は大門(笠岡の次)、伯備線で備中高梁、宇野線は児島(即ち四国全て)、姫新線で中国勝山、因美線で因幡辻(智頭の次)、高山本線は禅昌寺(下呂の次)、中央本線は南木曾、東海道本線は袋井、飯田線は池場(東栄の手前)以遠まで往復しないと元がとれない計算になります。ただ桜井起点では読者の参考にならないでしょうから大阪起点を挙げておきますと山陽本線は河内(三原の次の次)、呉線で忠海、福塩線で備後三川、伯備線で生山、芸備線で東城、予讃線で箕浦(川之江の手前)、土讃線で坪尻、高徳線で八栗口、山陰本線で泊(倉吉の手前)、高山本線は渚(高山の手前)、中央本線は上松、東海道本線は舞阪、飯田線は東新町(新城の次)以遠となります。行こうと思えば始発に乗ってその日の内に南東北、四国、宮崎鹿児島を除く九州まで行けなくもないですが、1日目と3日目を移動で潰して2泊泊まって中1日だけ走ると云うのもネェ。ちなみに私の最長輪行は王寺から佐賀で所要17時間59分です。

そして従来の「青春18きっぷ」なら予め買っておいても期間内なら思い立ったら何時でも使える気軽さがありましたが「改悪18きっぷ」ではそう云う訳にも行きません、特に天気に予定が左右されるサイクリストにとってはです。利用開始日は購入時に決めるのですが購入できる窓口の営業時間は限られているので、その日の朝に買って始発と云う訳には、利用開始日の変更は有効期間の開始日前または有効期間内で未使用の場合に1回に限られます。その上私の最寄り駅桜井は昨年みどりの窓口が廃止されて数駅先の天理駅か高田駅まで行かなくてはなりません。

一説によると年間80億円と云われた大した経費もかからない売り上げを捨てた見返りがあるのでしょうかね、利用者層も違う様な気もしますし、代わりに新幹線や優等列車をその分利用してくれるとは思えないのですが…