世間は3連休の方も多い様ですが、私は3日と5日が出勤で何処へも行けず、結構なお天気が恨めしい限り。なんでもすみれちゃんを筆頭にゆるゆるCCの有志は信州は小熊黒沢林道へ行っているとか、くそっ熊に食われっちまえ!と。

ところで暫く輪行ツーリングの予定はないのですが、現在輪行袋は幾つかあって主に使っているのは OSTRICHの L-100 とデモン太用にマルトのZD(筒型タイプ)の上部をスナップ止めに加工して使っている2つです。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そうなると輪行袋がもう一つあれば良いのですが、24吋の延陽伯号と云えども以前KHSで使っていたチビ輪では窮屈すぎます。そこで埃を被っている OSTRICHのE-10(Emu) が目に留まりました。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

いつまでも使えないものをおいておくのも、そこで思いついたのはテントやレインウェアの補修用に使うシームテープを解れてくるファスナーを縫い付けている部分に貼り付けてしまおうと云うもの。油汚れの付いた輪行袋をよく洗濯して拡げます。シームテープの使用方法は本来の目的に使う場合となんら変わりはありません、あて布をしながら低温のアイロンでテープ接着面を溶着させる訳です、簡易な裾上げテープと同じですね、ただ貼り付ける距離が長いのでちょっとコツが要りますね、アイロン台があればバッチリ。

テープの分だけゴワゴワ感がありますが、畳んで保管していてもテープが剥がれてこなかったら成功と云う事で、乞う御期待。

「D.I.Y」カテゴリーアーカイブ

不発の2日間

どうやら木曜金曜と最高のお天気の様です、石川行きを止めてしまったのはともかくとして、今一つ気分が優れないと云うか体調もすっきりしません。なんとなく風邪を引いた様な引いていない様な、10度を超える寒暖差も堪えているのでしょうかね。

どうやら木曜金曜と最高のお天気の様です、石川行きを止めてしまったのはともかくとして、今一つ気分が優れないと云うか体調もすっきりしません。なんとなく風邪を引いた様な引いていない様な、10度を超える寒暖差も堪えているのでしょうかね。

お昼を回ってから買い物を兼ねて少しだけ走りに出掛ける事に、大和川河畔を北上し天理市庵治町で下ッ道(中街道)へ、いつもなら走り出すと調子が出てきて足を延ばすのですが、今日は南下して寺川沿いに走って帰途に就きます、ホームセンターとスーパーに立ち寄って帰宅。1時間半ばかり走って、走行25.4キロ。

お昼を回ってから買い物を兼ねて少しだけ走りに出掛ける事に、大和川河畔を北上し天理市庵治町で下ッ道(中街道)へ、いつもなら走り出すと調子が出てきて足を延ばすのですが、今日は南下して寺川沿いに走って帰途に就きます、ホームセンターとスーパーに立ち寄って帰宅。1時間半ばかり走って、走行25.4キロ。

2日目も同様、雑用や片付け事をしているとお昼に、昨日同様に買い物がてら Erba号で走り出しますが、ホームセンターまで往復しただけ、ただ半年乗ってなくて違和感のあったロードにようやく体が馴染んできた様な、走行7.5キロ。明日土曜は夕方から出勤なのですが、先週行けなかったデルフトの朝ポタ、でも平城宮跡6時半ですから5時から走り出すのは無理でしょうね、十中八九。

ところでErba号が復帰したら稼働状態の自転車が4台になると置き場所に苦労する事に。そこで1台は縦置きにするアイデアが。吊り下げる為のパイプを取り付ける事にしたのですが、車を持たない私はこういう時に困るのですよね、ホームセンターで長尺ものの材料を買おうと思っても、半時間は歩いて持って帰って来なくてはならないのです。そこで思いついたのがジョイント部分にガタのきたステンレス製の物干し竿、これを切断して流用、物干し竿の替わりは歩いて数分の近くのスーパーで売ってますし、材料としてはその方が安かったりして。ただパイプ外径が30φ、パイプソケットの規格って24φの次は32φなんですよね、それはテープでも巻いて誤魔化せば、ただパイプカッターは22φまでのものしか持っていないのです、32φが切れるものになるとそれなりに高くて、仮に買っても次に使う機会もね。取り敢えず金鋸で切ってみると意外に簡単に切断する事が、物干し竿のステンレスパイプって思っているより肉薄だった様で。と云う訳でマッドガードのないErba専用ですがハンガーが完成、ついでにアウトドア用品を載せる棚を増設、有り合わせの材料を使ったお陰で物干し竿を新調した799円を除けば、出費は金具を少し買った数百円也。

ところでErba号が復帰したら稼働状態の自転車が4台になると置き場所に苦労する事に。そこで1台は縦置きにするアイデアが。吊り下げる為のパイプを取り付ける事にしたのですが、車を持たない私はこういう時に困るのですよね、ホームセンターで長尺ものの材料を買おうと思っても、半時間は歩いて持って帰って来なくてはならないのです。そこで思いついたのがジョイント部分にガタのきたステンレス製の物干し竿、これを切断して流用、物干し竿の替わりは歩いて数分の近くのスーパーで売ってますし、材料としてはその方が安かったりして。ただパイプ外径が30φ、パイプソケットの規格って24φの次は32φなんですよね、それはテープでも巻いて誤魔化せば、ただパイプカッターは22φまでのものしか持っていないのです、32φが切れるものになるとそれなりに高くて、仮に買っても次に使う機会もね。取り敢えず金鋸で切ってみると意外に簡単に切断する事が、物干し竿のステンレスパイプって思っているより肉薄だった様で。と云う訳でマッドガードのないErba専用ですがハンガーが完成、ついでにアウトドア用品を載せる棚を増設、有り合わせの材料を使ったお陰で物干し竿を新調した799円を除けば、出費は金具を少し買った数百円也。

せめて幾つか片付け物ができたので、この2日間は良しとしましょう。

う~ん ちょっと失敗かも

2015年5月にエンド破損で引退せざる得なくなったKoga-Miyataの後がまに、2015年6月に京都のTさんから頂いたErba号、月日が経つのは早いもので既に7年、その間の走行距離は14,878キロ、輪行35回と大活躍して貰ったのですが、塗装の痛みが酷くなってきました、スチルブルーと云うのでしょうか少しくすんだブルーで、色合わせが難しくタッチアップも綺麗に行きません。特にデカールを貼ってある訳でもないので、そこで自力で再塗装に挑戦する事にしました。

2015年5月にエンド破損で引退せざる得なくなったKoga-Miyataの後がまに、2015年6月に京都のTさんから頂いたErba号、月日が経つのは早いもので既に7年、その間の走行距離は14,878キロ、輪行35回と大活躍して貰ったのですが、塗装の痛みが酷くなってきました、スチルブルーと云うのでしょうか少しくすんだブルーで、色合わせが難しくタッチアップも綺麗に行きません。特にデカールを貼ってある訳でもないので、そこで自力で再塗装に挑戦する事にしました。

まずは試しとフロントフォークに挑戦、AMAZONで売っている塗料はがし液とサンドペーパーで塗装を剥がし、塗料は自動車の補修用として販売されているアクリル系塗料、自動車用ですからメーカー、車種に合わせてカラーは豊富でスプレー缶とタッチアップ用がほぼ揃います。ただ一般の塗料の様に原色が揃っている訳ではなく、メジャーな車種に限られています、それでも相当な種類です。元の色に近いものを探しましたが、いすずエルフ用のブルーが一番近いのですが、見た目がちょっと安っぽいですかね。ペーパーとプラサフで下地処理を繰り返し、これなら上手く行きそうです。

まずは試しとフロントフォークに挑戦、AMAZONで売っている塗料はがし液とサンドペーパーで塗装を剥がし、塗料は自動車の補修用として販売されているアクリル系塗料、自動車用ですからメーカー、車種に合わせてカラーは豊富でスプレー缶とタッチアップ用がほぼ揃います。ただ一般の塗料の様に原色が揃っている訳ではなく、メジャーな車種に限られています、それでも相当な種類です。元の色に近いものを探しましたが、いすずエルフ用のブルーが一番近いのですが、見た目がちょっと安っぽいですかね。ペーパーとプラサフで下地処理を繰り返し、これなら上手く行きそうです。

ただ塗装の剥離、フレーム本体となると一般に入手できる塗料はがし液ではラチがあかず前に進みません。5月の琵琶湖キャンプの折に、ショコラさんとniwa-chanさんとその話をしていると、肌に付いたらピリピリする様な強力な剥離剤を使わないとなかなか剥がれないよとの話、それと塗ってからラップを巻いて暫く置くと良いとの事。強力な剥離剤こそ手を出しませんでしたが、ラップを巻く方法はなかなか効果的で、時間はかかりましたがサンドペーパーと併用しながら6月の始め頃には塗装を剥がし終える事ができました。

ただ塗装の剥離、フレーム本体となると一般に入手できる塗料はがし液ではラチがあかず前に進みません。5月の琵琶湖キャンプの折に、ショコラさんとniwa-chanさんとその話をしていると、肌に付いたらピリピリする様な強力な剥離剤を使わないとなかなか剥がれないよとの話、それと塗ってからラップを巻いて暫く置くと良いとの事。強力な剥離剤こそ手を出しませんでしたが、ラップを巻く方法はなかなか効果的で、時間はかかりましたがサンドペーパーと併用しながら6月の始め頃には塗装を剥がし終える事ができました。

小細工せずにブルー1色で済ませるつもりで、毎年8月第1日曜に行われるRRCBの「大和高原真夏の早朝ラン」には間に合うかなぁと考えていたのですが。なおヘッドパーツは抜き工具はありますが、圧入工具がないのでマスキングする事にします。

小細工せずにブルー1色で済ませるつもりで、毎年8月第1日曜に行われるRRCBの「大和高原真夏の早朝ラン」には間に合うかなぁと考えていたのですが。なおヘッドパーツは抜き工具はありますが、圧入工具がないのでマスキングする事にします。

ところで「大和高原真夏の早朝ラン」は日程的に参加が難しくなり、ちょうどその頃にRRCBの新しいボトルが届き、ギンタローさんのデザイン(写真左 真ん中)のマークが面白いので、ヘッドチューブとシートチューブを白にしてRRCBのマークのデカールで作って貼ってみようかと欲がでてきました、これが脱線の始まり。なお元々Erba号のヘッドチューブには「コルニャゴ」シールが貼ってありました。たまたま7月2日のゆるゆるCCのサイクでofはやまさんとご一緒したので尋ねてみる事に、デカールと云えばこの人しかいないでしょう。プリンタと市販のキットでもそこそこできそうです。ギンタローさんの許可を得て早速、金色っぽいのと銀色っぽいのを作ってみます。

ところで「大和高原真夏の早朝ラン」は日程的に参加が難しくなり、ちょうどその頃にRRCBの新しいボトルが届き、ギンタローさんのデザイン(写真左 真ん中)のマークが面白いので、ヘッドチューブとシートチューブを白にしてRRCBのマークのデカールで作って貼ってみようかと欲がでてきました、これが脱線の始まり。なお元々Erba号のヘッドチューブには「コルニャゴ」シールが貼ってありました。たまたま7月2日のゆるゆるCCのサイクでofはやまさんとご一緒したので尋ねてみる事に、デカールと云えばこの人しかいないでしょう。プリンタと市販のキットでもそこそこできそうです。ギンタローさんの許可を得て早速、金色っぽいのと銀色っぽいのを作ってみます。

しかし塗分けが難しいです、マスキングテープから染み出ていたり、もともとこのフレームのラグとの継ぎ目の仕上げがあまりきれいと云えないのです、剥離の時に綺麗に削っておくべきでした。

しかし塗分けが難しいです、マスキングテープから染み出ていたり、もともとこのフレームのラグとの継ぎ目の仕上げがあまりきれいと云えないのです、剥離の時に綺麗に削っておくべきでした。

さて作ったデカールを水貼りするのはコツさえ掴めば簡単、デザインにもよりますが、カット部分も目立ちません。しかし相手がパイプだけに位置決めが難しい、ちょっと歪んだかな。

ところで焼付塗装のできないシロウト塗装では強度がありません、気になっていたのが2液混合ウレタンクリアー、塗膜の強度や光沢が増すそうですが、混合して使い始めると12時間以内に使い切らなくてはならないのと結構高価なんです。7月18日にショコラさんと合った時にその事が話題に、なんでも焼付塗装のできないカーボンプレームはウレタンコーティングをしているのだとか。と云う事で2液混合ウレタンクリアーを入手。

ところで塗装は何度か重ねて吹いているのですが、些か梨地っぽい仕上がり、吹いている時の距離が近すぎたかなと思いつつ、上からウレタンクリアーを吹けば、あのボテっとした仕上がりになるのだろうと考えていたのですが…

これで塗膜の強度はあるのかな「うーん ちょっと失敗かも」、ともあれ色々な自転車仲間のアドバイスを受けながらここまでやってきたので、とにかく組付けを始めます。

梅雨入りしましたね…

今年は例年より遅かったそうですが近畿地方も昨日梅雨入り、今日は雨の予報ではないのですが、休足日にしてブログ更新とキャラダイスのサドルバッグ’バーレイ’のメンテナンス作業を。

今年は例年より遅かったそうですが近畿地方も昨日梅雨入り、今日は雨の予報ではないのですが、休足日にしてブログ更新とキャラダイスのサドルバッグ’バーレイ’のメンテナンス作業を。

製造年代やモデルにもよりますが、最近のキャラダイスのサドルバッグには外側に荷物を括り付けたりできる様に環が付いているのですが、私の場合「自撮り」用の三脚を括り付けたりしています。

製造年代やモデルにもよりますが、最近のキャラダイスのサドルバッグには外側に荷物を括り付けたりできる様に環が付いているのですが、私の場合「自撮り」用の三脚を括り付けたりしています。

以前使っていたオーストリッチのサドルバッグに付いていたベルトを流用していたのですが、紺色でキャラダイスのグリーンには浮いてみえるので色の近いものを探してみたものの、20mm幅では既製品が見つからないので自作する事に。良く使われるPPベルトだと解れない様に端を焼くのですが、必要な色と幅が綿テープしかなかったので、木工用ボンドで固めて端止め金具で押さえています、金具も少量だと結構割高なんですがね。

以前使っていたオーストリッチのサドルバッグに付いていたベルトを流用していたのですが、紺色でキャラダイスのグリーンには浮いてみえるので色の近いものを探してみたものの、20mm幅では既製品が見つからないので自作する事に。良く使われるPPベルトだと解れない様に端を焼くのですが、必要な色と幅が綿テープしかなかったので、木工用ボンドで固めて端止め金具で押さえています、金具も少量だと結構割高なんですがね。

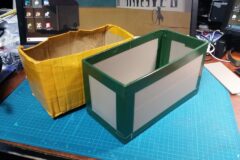

火野正平のぺっちゃんこのキャラダイス、私にはめちゃダサく見えるので、私は段ボールとガムテープでインナー作って入れています。今回は手持ちのプラダンで、でも使い込むと段ボールのよれよれ感のの方が馴染むかも。

火野正平のぺっちゃんこのキャラダイス、私にはめちゃダサく見えるので、私は段ボールとガムテープでインナー作って入れています。今回は手持ちのプラダンで、でも使い込むと段ボールのよれよれ感のの方が馴染むかも。

カメラを入れる機会が多いので、さらにインナーバッグを入れていますが、Koolertronの巾着タイプのものがぴったりで使い勝手が良いです。

2種類のサイズの三脚を付けてみました、三脚を入れている袋が横にずれない様に袋側にベルトループを付けてみるのも良いかな。

従って本日の走行0キロ、今月は303.9キロで折り返しです。

弁当箱のフタとスマホケース

「グランフォンドin奈良・吉野」のモバイルスタンプラリーも片付いた事ですし、外は寒いし通勤以外は無理して走る事もないかと。今月の走行距離はまだ400キロ足らず、昨年2月は600キロ以上、川湯温泉と潮岬へのキャンプツーリングと2泊3日で230キロ走ってますからね。

「グランフォンドin奈良・吉野」のモバイルスタンプラリーも片付いた事ですし、外は寒いし通勤以外は無理して走る事もないかと。今月の走行距離はまだ400キロ足らず、昨年2月は600キロ以上、川湯温泉と潮岬へのキャンプツーリングと2泊3日で230キロ走ってますからね。

さてたまには自転車ではない話題を… リタイア後今の職場に通う様になって夜食用に買った弁当箱、シリコン製のフタが伸びてしまいちゃんと閉まらなくなってしまいました。使い勝手は悪くないので買い換える事にしてAMAZONでポチったのですが、比べてみると数mmは伸びてますわ。ググってみるとシリコン製品は熱湯で煮沸と氷水で冷却を繰り返してやると縮むとか、それなら長い事使っているシリコン製のスマホカバーも伸びてゆるゆるになってきたので、ダメ元で一緒に試してみる事に。

さてたまには自転車ではない話題を… リタイア後今の職場に通う様になって夜食用に買った弁当箱、シリコン製のフタが伸びてしまいちゃんと閉まらなくなってしまいました。使い勝手は悪くないので買い換える事にしてAMAZONでポチったのですが、比べてみると数mmは伸びてますわ。ググってみるとシリコン製品は熱湯で煮沸と氷水で冷却を繰り返してやると縮むとか、それなら長い事使っているシリコン製のスマホカバーも伸びてゆるゆるになってきたので、ダメ元で一緒に試してみる事に。

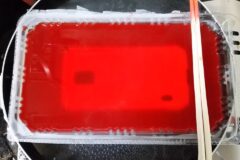

鍋に並べて1分間煮沸→1分間冷水に晒し→再び煮沸→自然乾燥、フタの方は微妙に縮んだ様ですがきっちり閉まるまでは、たたスマホカバーはふにゃふにゃ感がなくなって少し硬くなって不用意にはずれなくなった様な。同じシリコン製を謳っていても色々なんでしょうね。他にも同じスマホ Galaxy S5 Active があるのですが、こちらは区別する為にTPU樹脂(ポリウレタン系熱可塑性エラストマー)製の色違いのカバーを使っているのですが、電池の着脱をする事が多いのでカバーはしなやかなシリコン製が良いのですが既に完売、TPU製も白と透明が僅かに残っている限りで、オレンジ色をなんて贅沢は云ってられません。

鍋に並べて1分間煮沸→1分間冷水に晒し→再び煮沸→自然乾燥、フタの方は微妙に縮んだ様ですがきっちり閉まるまでは、たたスマホカバーはふにゃふにゃ感がなくなって少し硬くなって不用意にはずれなくなった様な。同じシリコン製を謳っていても色々なんでしょうね。他にも同じスマホ Galaxy S5 Active があるのですが、こちらは区別する為にTPU樹脂(ポリウレタン系熱可塑性エラストマー)製の色違いのカバーを使っているのですが、電池の着脱をする事が多いのでカバーはしなやかなシリコン製が良いのですが既に完売、TPU製も白と透明が僅かに残っている限りで、オレンジ色をなんて贅沢は云ってられません。

ところがTPU樹脂ってDYRONとかで染める事ができるのですね、以前シャツを染めてやろうと買っていたものが未開封で眠っています、だったら白を買って染めてやろうと挑戦。DYRON Multi を溶かした80℃の液で数分ムラのない様に染める必要がありますので、食品の入っていたパックを切ってトレーにして液を入れて鍋に浮かべて湯煎します。いやぁ巧く行きましたよ、とても素人仕事とは思えない見事な仕上がり、仕上げに綺麗に洗ってやると色移りとかの心配もなさそう。これなら他の色とかもできそう、ってDYRONって決して安くはないんですよね、

しかし Galaxy S5 Active って2014年10月4日発売開始ですから登場から既に7年、サポートも打ち切られてdocomoでは修理も受け付けてくれません。バッテリーも新品を謳ったものが入手できても製造から日が経っているので容量も落ちています。そして今回の様にカバーや液晶保護フィルムの類いも少なくなってきています。しかしヘビーデューティさが気に入って中古を見つけてきて6台目、結構状態の良いものでも4,000円位から手に入るのですよ、で今手元に動くものが3台。5Gなんて必要性感じてませんし、Android 7.0もまだ使えそうですが、先日AMAZONのショッピングアプリが現行バージョンではインストールできずに焦りましたが、もちろん旧バージョンを探してきましたがね。さて後何年付き合えるか。

しかし Galaxy S5 Active って2014年10月4日発売開始ですから登場から既に7年、サポートも打ち切られてdocomoでは修理も受け付けてくれません。バッテリーも新品を謳ったものが入手できても製造から日が経っているので容量も落ちています。そして今回の様にカバーや液晶保護フィルムの類いも少なくなってきています。しかしヘビーデューティさが気に入って中古を見つけてきて6台目、結構状態の良いものでも4,000円位から手に入るのですよ、で今手元に動くものが3台。5Gなんて必要性感じてませんし、Android 7.0もまだ使えそうですが、先日AMAZONのショッピングアプリが現行バージョンではインストールできずに焦りましたが、もちろん旧バージョンを探してきましたがね。さて後何年付き合えるか。

9月14日の日記「ナニ銀」さんから日本橋へ

1日中雨の予報なんですが、先日事故に遭ったasuka号を担いで「ナニワ銀輪堂」さんへ。見た目だけではリアのホイールとマッドガードの損傷ですが、芯出しをして貰わないといけませんので、困った時の「ナニ銀」さん頼みです。さて車に乗らない人ですから、誰かに無理をお願いでもしなければ担いで行くしかありませんが、バッグやら余計なモノを外していると案外とasuka号も軽いものだと感心したりして… 自宅から桜井駅へ歩いて数分ですが、雨の止みまを狙って出掛けます。自分の休みと「ナニ銀」さんの休房日を考えると無理してでも今日行っておかないと。

1日中雨の予報なんですが、先日事故に遭ったasuka号を担いで「ナニワ銀輪堂」さんへ。見た目だけではリアのホイールとマッドガードの損傷ですが、芯出しをして貰わないといけませんので、困った時の「ナニ銀」さん頼みです。さて車に乗らない人ですから、誰かに無理をお願いでもしなければ担いで行くしかありませんが、バッグやら余計なモノを外していると案外とasuka号も軽いものだと感心したりして… 自宅から桜井駅へ歩いて数分ですが、雨の止みまを狙って出掛けます。自分の休みと「ナニ銀」さんの休房日を考えると無理してでも今日行っておかないと。

鶴橋で寝過ごして上本町まで行って引き返すと云う失態をやらかしますが、大正駅からはあまり降られずに「ナニ銀」さんに到着、Nさん曰くもっと酷い事になっているかと心配して頂いていたとか。とりあえずパーツは揃いそうですが、リアディレーラーがちょっと心配かな。9速ロングケージのシルバー筐体って今はないですからね。

「ナニ銀」さんもなかなかお忙しい様ですが、見積りがでたら保険会社のやりとりもありますし、色々と無理をお願いしてお店を後にします。

緊急事態宣言下の大阪ですが、せっかくですのでちょっと買い物で日本橋へ、お天気なら新今宮からぶらぶら歩くのですが、市バスでなんばへ出ます、結構人歩いてますね。朝4時から食っていなかったので、なんさん通りの「松乃家」でタブルロースカツ定食を食った食った。大満足で日本橋界隈へ、ラジオ少年時代からオーディオ、パソコンと50数年通った街ですが、寂しくなりましたね。

実はM7の平ワッシャ-を探しているので、日本橋の「ナニワネジ」へ。AMAZONやモノタロウになくはないのですが量がね、必要なのは正味4枚だけ。しかしさすがの「ナニワネジ」にもM7やM9は置いていません。ただM7のネジを使う訳ではなくて内径7.1mm以上のワッシャ状のものが欲しいのです。売場のベテランお姉さん(^_^)とやりとりしたのですが、M8では大きすぎるし、W1/4は1.6mm厚しかない、結局0.8mm厚の加工のしやすそうな真鍮製のM6ワッシャ-を買ってヤスリかリーマーで拡げる事に。レジでお姉さんに「頑張ってや」と、浪速の老舗やわ。 処でなんで内径7.1mmのワッシャーやねん。Delftさんにお願いしたおニュ-のフロントバッグ、既に出来上がって使ってはいるのですが、本来はリクセンカールのアダプタを使うデモン太とベロオレンジのサポーターを使うasuka号の両方で使う構想で、現状はどちらもリクセンを使っていて、ベロオレンジに対応できたら皆さんに詳しくレビューをしたいと思っているのです。

処でなんで内径7.1mmのワッシャーやねん。Delftさんにお願いしたおニュ-のフロントバッグ、既に出来上がって使ってはいるのですが、本来はリクセンカールのアダプタを使うデモン太とベロオレンジのサポーターを使うasuka号の両方で使う構想で、現状はどちらもリクセンを使っていて、ベロオレンジに対応できたら皆さんに詳しくレビューをしたいと思っているのです。

まったく異なる固定方法に対応させるのが悩ましい処なんですが、バッグ側のマウントをスピーディーに脱着させるために背面の革のプレートにM5のナッターを付けるのですが、金属や樹脂板と違い革とかではかしめる時に逃げてしまうのでワッシャ-をかませる事にした次第、これが7.1Φなんですよね。

キャラダイス ペンドルの再生

2010年7月に買ってもう10年以上愛用しているキャラダイスのサドルバッグ「ペンドル」(11リッター)ですが、使い込んでるを通りすぎてもうみすぼらしい有り様(写真右)、キャラダイスは他にネルソン(15リッター)とネルソンロングフラップ(15~18リッター)を持っているのですが、普段使いには些か大き過ぎます。

2010年7月に買ってもう10年以上愛用しているキャラダイスのサドルバッグ「ペンドル」(11リッター)ですが、使い込んでるを通りすぎてもうみすぼらしい有り様(写真右)、キャラダイスは他にネルソン(15リッター)とネルソンロングフラップ(15~18リッター)を持っているのですが、普段使いには些か大き過ぎます。

そこで梅雨入りして時間のある機会にと、ベルトとかの付属部分を取り外し、風呂場でゴシゴシ洗って再生作業に着手したのですが…

そこで梅雨入りして時間のある機会にと、ベルトとかの付属部分を取り外し、風呂場でゴシゴシ洗って再生作業に着手したのですが…

今回始めて使ったのですが「染めQ」の黒をを吹きつけます。白く剥げてきた部分を重点的に吹いてから、全体をまんべんなく吹いても、量的には264cc缶1本で充分間に合いました。こすったら色移りするのではと思ったのですが、素材や洗った程度にもよるとしても、完全に乾けばその心配はなさそうです。ただかなりゴシゴシとブラシで洗ったのでキャラダイス製品自慢のオイルドコットンの防水性能は落ちたとは思いますが。

ただ外した部品を再び縫い付ける作業が大変、とても一朝一夕には捗りません。元より質実剛健と云うか武骨と云うか荒っぽい作りのキャラダイス製品ですから、シロウトのテキトーな手縫い仕事でもそれなりに見えるのは。また千切れないのが不思議な位にボロボロになったベルトですが、AMAZONとかでも入手できますので2組4本を調達、2本はそのまま、2本は加工して交換します。本当はあと3本は必要なのですが、これが決して安くはないんですよね。ただヤフオクとかで99円とか格安で出品されていますが、海外発送とかで法外な送料6,000円とかを要求する族がいますので、くれぐれもご注意を。

ただ外した部品を再び縫い付ける作業が大変、とても一朝一夕には捗りません。元より質実剛健と云うか武骨と云うか荒っぽい作りのキャラダイス製品ですから、シロウトのテキトーな手縫い仕事でもそれなりに見えるのは。また千切れないのが不思議な位にボロボロになったベルトですが、AMAZONとかでも入手できますので2組4本を調達、2本はそのまま、2本は加工して交換します。本当はあと3本は必要なのですが、これが決して安くはないんですよね。ただヤフオクとかで99円とか格安で出品されていますが、海外発送とかで法外な送料6,000円とかを要求する族がいますので、くれぐれもご注意を。

キャラダイスのサドルバッグでは背の部分の補強になんと木の丸棒が入っているのですが、木ネジで固定する部分がボロボロになってきていたので、ここは手持ちのアルミパイプを加工して入れ替えます。

キャラダイスのサドルバッグでは背の部分の補強になんと木の丸棒が入っているのですが、木ネジで固定する部分がボロボロになってきていたので、ここは手持ちのアルミパイプを加工して入れ替えます。

左右のポケットも元々はベルトなのですが、次期フロントバッグに使えないかと考えていた差し込み錠を利用する事にし、ようやく出来上がった頃には梅雨明けしてしまっていました。さすがに新品のツヤやコシは戻りませんが、まだまだ頑張って貰えそうです。

左右のポケットも元々はベルトなのですが、次期フロントバッグに使えないかと考えていた差し込み錠を利用する事にし、ようやく出来上がった頃には梅雨明けしてしまっていました。さすがに新品のツヤやコシは戻りませんが、まだまだ頑張って貰えそうです。

なお必要に応じてカメラ用のインナーバッグを利用しています、巾着タイプが使い勝手が良くて、写真のものがサイズ的にもペンドルにはぴったりでした。

準備はしているのですが…

フロントのサイド枠を付けて週末の準備をしているのですが、空振りになりそうですね…

しかしサイトによって予報のバラ付きの多い事、月曜や火曜から晴れマークの付く処もあれば木曜日からとか、来週中は曇りに傘マークが続く処も… 今の雨が梅雨末期でこれが過ぎれば梅雨明けって、要するに知りたいのはいつ明けるかって事なんですけど。

しかしサイトによって予報のバラ付きの多い事、月曜や火曜から晴れマークの付く処もあれば木曜日からとか、来週中は曇りに傘マークが続く処も… 今の雨が梅雨末期でこれが過ぎれば梅雨明けって、要するに知りたいのはいつ明けるかって事なんですけど。

何処でぶつけたのかasuka号のテールランプが酷く歪んでしまっています。外すとマッドガードそのものが内側にひしゃげています、叩いても綺麗には治せなそうなので作り直す事に。マッドガードの加工に活躍するのが、定規の印刷されたマスキングテープ。

何処でぶつけたのかasuka号のテールランプが酷く歪んでしまっています。外すとマッドガードそのものが内側にひしゃげています、叩いても綺麗には治せなそうなので作り直す事に。マッドガードの加工に活躍するのが、定規の印刷されたマスキングテープ。

ブリッジへの取り付け部分には多少不細工ですが裏側にアクリル板で補強を入れているのですが、引き抜きリベット、つまりハンドリベッターを使っています、分割式マッドガードの製作にも使いますが。今まで(右)がカットしたピンが排出されないどころがバラさないとピンが抜けなくなってしまいした、まぁAMAZONで一番安いシロモノですからね。で目新しい(左)のタイプをポチってしまいました爪が3つになって良さそうですが、以前のとは違い片手では全く使えません、加工品を固定しておく必要があります、まぁ以前のでも片手ではピンを押さえながらハンドルを握るのは結構難しかったのですがね。

ブリッジへの取り付け部分には多少不細工ですが裏側にアクリル板で補強を入れているのですが、引き抜きリベット、つまりハンドリベッターを使っています、分割式マッドガードの製作にも使いますが。今まで(右)がカットしたピンが排出されないどころがバラさないとピンが抜けなくなってしまいした、まぁAMAZONで一番安いシロモノですからね。で目新しい(左)のタイプをポチってしまいました爪が3つになって良さそうですが、以前のとは違い片手では全く使えません、加工品を固定しておく必要があります、まぁ以前のでも片手ではピンを押さえながらハンドルを握るのは結構難しかったのですがね。

RIXEN&KAUL DISTANS SET E 90° KF803

なかなか前に進まない「次期フロントバッグプロジェクト」まぁ異なるマウント方法を使っている2台の自転車でバッグを共用しようとしているのが… AMAZONを物色しているとこんなものが目にとまりましたリクセンカウルの「DISTANS SET E 90° KF803」つまりフロントアタッチメントのマウント位置を下に45mm、前に15mmずらすこと事ができると云うもの、突きだし量が増えるのは余計ですが、これは使えるかもとポチる事に。

なかなか前に進まない「次期フロントバッグプロジェクト」まぁ異なるマウント方法を使っている2台の自転車でバッグを共用しようとしているのが… AMAZONを物色しているとこんなものが目にとまりましたリクセンカウルの「DISTANS SET E 90° KF803」つまりフロントアタッチメントのマウント位置を下に45mm、前に15mmずらすこと事ができると云うもの、突きだし量が増えるのは余計ですが、これは使えるかもとポチる事に。

届いたブツを見て何かが違う、そうなんですハンドルに固定する側の間隔が広く、E-Bike様として売られているKF864用なのです、内寸が78mmもあり、この様なラインナップがある事すら初めて知りました。従来の内寸54mm用のDISTANS SETは無いようですので、ブリッジ部分をぶった切って詰める事にします。糸鋸でスコスコ切ってヤスリで付き合わせ部分を綺麗に仕上げます。取り付けてしまえば強度を要求される部分でもありませんし、切断した断面はコの字型の中空ですから、10mm角の棒材を押し込めば間に合いそうです。

届いたブツを見て何かが違う、そうなんですハンドルに固定する側の間隔が広く、E-Bike様として売られているKF864用なのです、内寸が78mmもあり、この様なラインナップがある事すら初めて知りました。従来の内寸54mm用のDISTANS SETは無いようですので、ブリッジ部分をぶった切って詰める事にします。糸鋸でスコスコ切ってヤスリで付き合わせ部分を綺麗に仕上げます。取り付けてしまえば強度を要求される部分でもありませんし、切断した断面はコの字型の中空ですから、10mm角の棒材を押し込めば間に合いそうです。

まるで誂えた様にステムとフロントキャリアのワイヤーガードの間に上手く収まってくれました。

左上は一般的なフロントバッグアタッチメントKF810ですが、右下は手持ちの旧製品ですが、突き出し寸法が10mm短いのです、今回はKF803で15mm飛び出してしまっているので、こちらを使ってみる事にしました。

左上は一般的なフロントバッグアタッチメントKF810ですが、右下は手持ちの旧製品ですが、突き出し寸法が10mm短いのです、今回はKF803で15mm飛び出してしまっているので、こちらを使ってみる事にしました。

バッグ&サポーター三題

記録的に早い梅雨入りと「コロナ禍」でなかなか走れない日が続くのかと思いますが… 自転車そのものはロクにメンテしないのに、こう云うのはゴソゴソ弄るんですよね。

記録的に早い梅雨入りと「コロナ禍」でなかなか走れない日が続くのかと思いますが… 自転車そのものはロクにメンテしないのに、こう云うのはゴソゴソ弄るんですよね。

先月、デモン太用にチョイスしリクセン化した「キャラダイス ジップサドルロール改」、敢えて欠点を挙げるとすれば、フラップ部分の固定がスナップ釦で留め難い事。

先月、デモン太用にチョイスしリクセン化した「キャラダイス ジップサドルロール改」、敢えて欠点を挙げるとすれば、フラップ部分の固定がスナップ釦で留め難い事。

まぁ内側はキャラダイスにしては珍しくファスナーになっているので、フラップのスナップ釦を留めていなくてもファスナーさえ閉めてあれば中身が飛び出す心配はないのですがね。なおそのファスナーが片開きと云うのもね。レギュラーのグリーン以外にフラップ部分にツィードをあしらったお洒落なシリーズもあるのにちょっと残念です。

まぁ内側はキャラダイスにしては珍しくファスナーになっているので、フラップのスナップ釦を留めていなくてもファスナーさえ閉めてあれば中身が飛び出す心配はないのですがね。なおそのファスナーが片開きと云うのもね。レギュラーのグリーン以外にフラップ部分にツィードをあしらったお洒落なシリーズもあるのにちょっと残念です。

そこで思いついたのはスナップ釦をツイストロックに取り替えると云うもの。スナップ釦のカシメ部分をドリルで揉み切って、元の穴を加工してツイストロックと交換します。厚みを合わせるためにスペーサーを作ったりとか考えていたより手間は掛かりましたが、これでワンタッチで固定する事ができる様になりました。

主に「自撮り」の時に積んで行くデジカメ、今まで主にフロントバッグやマンテンスミスのランバーバッグ(いわゆるヒップバッグ)に押し込んでいたのですが、キャラダイスのベンドルにぴったりのカメラ用インナーバッグがあったのでチョイス。オレンジ色のはサイドバッグ用に以前から使っていたのですが、この巾着タイプの方が使い勝手が良いです。キャリアで底からしっかり支えているフロントバッグよりサドルバッグの方がカメラには優しいと思いますし。

ベンドル本体、デジカメとアクセサリー一式、両側のポケットに自転車の工具やスペアチューブを積み込んで3kgに満たない(三脚を含まず)のですが、先日の?なサドルバッグサポーターを使っているとどうしてもバッグが傾いてくるのです、サドルループに吊ってサポーターに載かっているだけなのですが、鉄製とは云え根元だけで固定しているこの形状のサポーターではどうも捻りに弱い様です。

ベンドル本体、デジカメとアクセサリー一式、両側のポケットに自転車の工具やスペアチューブを積み込んで3kgに満たない(三脚を含まず)のですが、先日の?なサドルバッグサポーターを使っているとどうしてもバッグが傾いてくるのです、サドルループに吊ってサポーターに載かっているだけなのですが、鉄製とは云え根元だけで固定しているこの形状のサポーターではどうも捻りに弱い様です。

ふと思いついたのはシートポスト用のクランプで固定する事、サポーターの首を部分を固定してみました。完璧とは云えませんが捩れは抑えられた様です、しかし最終的にはバッグの底を固定してやる必要がある様です。

ふと思いついたのはシートポスト用のクランプで固定する事、サポーターの首を部分を固定してみました。完璧とは云えませんが捩れは抑えられた様です、しかし最終的にはバッグの底を固定してやる必要がある様です。

次なる課題ですが、しかしこのベンドル、2010年7月に買ったのですが、さすがにもうボロボロです、皮部分を縫い付けている部分が解れて補修したりしてますが、この皮ベルトが今に至っても千切れないのは驚異的、恐るべしキャラダイス。底の固定方法を含めバッグ類を塗り替えているモゼール氏を参考に染め直してみるかな。

次なる課題ですが、しかしこのベンドル、2010年7月に買ったのですが、さすがにもうボロボロです、皮部分を縫い付けている部分が解れて補修したりしてますが、この皮ベルトが今に至っても千切れないのは驚異的、恐るべしキャラダイス。底の固定方法を含めバッグ類を塗り替えているモゼール氏を参考に染め直してみるかな。

進行中の次期フロントバッグプロジェクト、異なる取り付け方法のasuka号とデモン太で兼用したい思惑ゆえに頭を抱えてます。高くもないので入手したベロオレンジのフロントバッグサポーター、これもなかなか悩ましい。

進行中の次期フロントバッグプロジェクト、異なる取り付け方法のasuka号とデモン太で兼用したい思惑ゆえに頭を抱えてます。高くもないので入手したベロオレンジのフロントバッグサポーター、これもなかなか悩ましい。

足りなくなる場合もあるコラム長はうちの場合足りているのですが、フロントキャリアのワイヤーガード部分が干渉するのと、バッグまでの突き出し量が足らないのが。キャリア、バッグサポーター、バッグ等は既製品ではなかなかすっきりとは行かないのが現実なのは判っているのですがネェ。

足りなくなる場合もあるコラム長はうちの場合足りているのですが、フロントキャリアのワイヤーガード部分が干渉するのと、バッグまでの突き出し量が足らないのが。キャリア、バッグサポーター、バッグ等は既製品ではなかなかすっきりとは行かないのが現実なのは判っているのですがネェ。

おまけ。自転車用のバッグではないのですが、ツーリング中にウェストバッグやヒップバッグに取り付けて使っているコンデジ LUMIX DMC-TZ85用のポーチ、純正品ではありませんがサイズ的にはぴったり、ただ蓋の開閉がマジックテープで固定しているので、サイクリンググローブのパイルや起毛部分に引っ付いて難渋する事が度々、そろそろテープもボロボロになってきた機会にかばん等に使う差し込み錠に交換してみました、なかなかばっちりです。

おまけ。自転車用のバッグではないのですが、ツーリング中にウェストバッグやヒップバッグに取り付けて使っているコンデジ LUMIX DMC-TZ85用のポーチ、純正品ではありませんがサイズ的にはぴったり、ただ蓋の開閉がマジックテープで固定しているので、サイクリンググローブのパイルや起毛部分に引っ付いて難渋する事が度々、そろそろテープもボロボロになってきた機会にかばん等に使う差し込み錠に交換してみました、なかなかばっちりです。