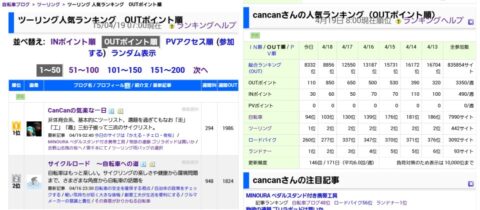

まあ私が「ランドナー」にランクインしているのもおこがましい話なんですが、今朝は「ツーリング」サブカテゴリのOUTポイント順で1位になりました、瞬間風速みたいなもんでしょうが、こちらは非常に嬉しいです。

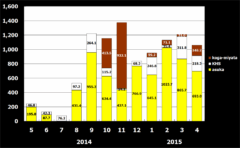

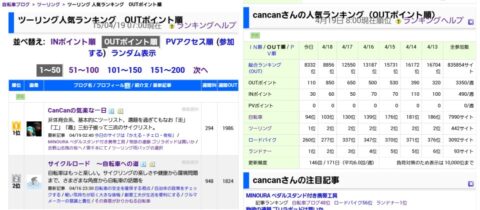

まあ私が「ランドナー」にランクインしているのもおこがましい話なんですが、今朝は「ツーリング」サブカテゴリのOUTポイント順で1位になりました、瞬間風速みたいなもんでしょうが、こちらは非常に嬉しいです。 ここでブログランキングについて少し説明してみましょう。 Yahooを始めブログサービスは幾つもありますし、うちの「CanCanの気楽な一日」の様にレンタルサーバー上にブログを設置している場合もありますが、それらを横断的にアクセスランキングをしているネット上のサービスです。現時点で83万以上のブログが登録されていて、「自転車」カテゴリが7,990サイト、その中の「ツーリング」サブカテゴリが442サイト、「ランドナー」サブカテゴリが93サイト登録されています。ちなみに「ロードバイク」サブカテゴリが3,092サイトと圧倒的多数なのは現状を良く表しているとは思うのですが。

登録したブログサイトは最大3つのサブカテゴリを登録する事ができ、アクセスがある度に設定した割合に応じてポイントがサブカテゴリに配分されます。うちの場合は「ツーリング」に60%、「ランドナー」に30%、「ロードバイク」に10%を配分していますから、1度クリックされると10ポイントがそれぞれに6ポイント、3ポイント、1ポイントが配分され、そのポイントの週間での累積数でランキングされます。クリックがカウントされるのは1日1回、詳しくは判りませんがIPアドレス等で管理されています。 パソコンが複数台あっても同じルーター等を経由している限りは1日1回以上のカウントはされないはずです、実際はそれ以上の不正対策がされている様ですが。

それからINポイントとOUTポイントと云うのがあって、INポイントはブログ上に設置されているバナーやリンクからのアクセス、OUTポイントとは「日本ブログ村」のサイト上のリンクからアクセスされた場合にポイントが発生します。

まあ所詮はお遊びなのでランキングアップのためにあくせくするのも馬鹿馬鹿しいかも知れませんが、ネット上でどの様な話題やキーワードが注目されているのが垣間見る事ができてなかなか面白いものでもあります。今回の上位ランク入りが「OUTポイント」での結果なのはちょっと残念ですが、サイクリングのレポートよりも、なにやら機材やグッズネタは注目度が高い様ですし、「しまなみ」や「ツールド~」と云ったキーワードに敏感に反応するのはなるほどねと思わせます、SEO対策を考えている方には参考になる情報なんでしょうね。「ランドナー」はともかく「ツーリング」の方ではカテゴリに相応しい内容で精進したいと思います。 さて話がそれますが、「ならクルコレクション2014」のフォトコンテストで最優秀賞を頂きました。

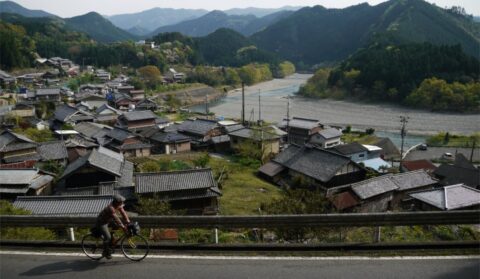

ならクルで設定されているコースの案内標識と自転車の写っている写真をセットで応募するもので、写真の質を云々するものではないらしいのですが、こんな写真が「最優秀賞」になってしまいました。なにやら「平成27年2月に開催されました、学識経験者等からなる『奈良県自転車利用促進に関するアドバイザー会議』において、ご応募いただいた写真の選考をさせていただきました。」の結果だそうなのです、なにかコラージュ的な面白さはなくもないかとは思いますが、もっと他の写真を選んでくれよ、と云うのが正直な感想で当惑しています。ならクルのコースに応じての応募ですから、次の5コースと4コースを応募していました。 (実際は他にも数点応募したのですが、エラーが発生して応募できませんでした。) さて話はここから、別にコンテスト荒らしをやる程の技量もセンスも持ち合わせていないのですが、「ツール・ド・紀伊」のフォトコンテストにも応募してみました。

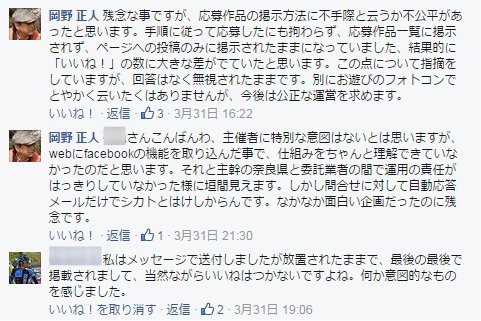

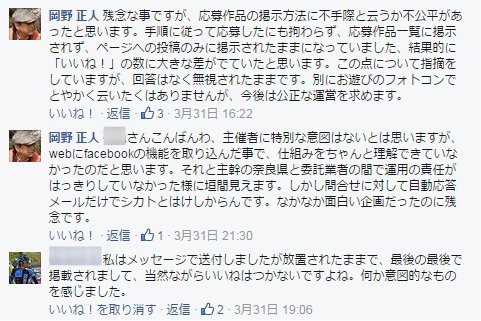

フォトコンテストは「ツール・ド・紀伊」のサイトからリンクされたfacebook上で行われました、応募写真は旧作ばかりですが、手順に従いメッセージ機能を利用して写真を送りますと、タイムラインには表示されるもののアルバム機能を利用した「フォトコンテスト応募作品」には表示されません、コンテストは「いいね!」の数で決められる様ですので、身内を云うかfacebookのフォロアーは「いいね!」をしてくれますが、第三者には判りにくい状態です。 この不公平と思われる運用を、応募と投票すなわち「いいね!」の締め切り前に申し入れますが無視されたままで、そして締め切り後になって「フォトコンテスト応募作品」に反映され、「フォトコンテスト入賞作品」が発表されました、結果は明らかなのです、旧作とは云え多少なりとも自信や思い入れのある1枚1枚です。

フォトコンテストは「ツール・ド・紀伊」のサイトからリンクされたfacebook上で行われました、応募写真は旧作ばかりですが、手順に従いメッセージ機能を利用して写真を送りますと、タイムラインには表示されるもののアルバム機能を利用した「フォトコンテスト応募作品」には表示されません、コンテストは「いいね!」の数で決められる様ですので、身内を云うかfacebookのフォロアーは「いいね!」をしてくれますが、第三者には判りにくい状態です。 この不公平と思われる運用を、応募と投票すなわち「いいね!」の締め切り前に申し入れますが無視されたままで、そして締め切り後になって「フォトコンテスト応募作品」に反映され、「フォトコンテスト入賞作品」が発表されました、結果は明らかなのです、旧作とは云え多少なりとも自信や思い入れのある1枚1枚です。

facebookの方にこの件についてコメントを入れましたが、どうやら私だけではない様なのですが、いまだに無視と云うか放置されたままです。 入賞作品として「ベストフォト賞」1点に「3県の魅力賞」3点になにやら最初はなかった様な「月間投稿賞」が設定され12月分として挙げて貰っています、いわゆる「お直り席」ならぬ「居直り席」なのでしょうか。

後日「ツール・ド・紀伊」の「スタンプラリー」の方の「エリアポイント獲得賞」の商品を選ぶようにとメールが届き、運営の不手際を詫びる一文が添えられていましたが、それが「フォトコンテスト」運営に関する事なのかは読み取れませんでした。

最後に「フォトコンテスト」応募作品に「いいね!」をして頂いた皆さんと、この憤懣に最後まで付き合って下さった皆さんへお詫びを申し上げます。