月別アーカイブ: 2016年2月

自撮りポタが廃線跡巡りに

天理市丹波市(たんばいち)にて

今日は結構なお天気なのですが、月曜までにやっておかなければならない用かあるので、早起きして昨日分のブログの更新とお仕事を。 お昼前には片付いたものの、今更何処へも行けないので、連日の「延陽伯」号を駆ってご近所ポタへ。

例によって上街道を北にとりますが、巻向でR169がJR桜井線と上街道を跨ぐ陸橋に登ってみました、箸墓古墳をバックに上街道を往くのを「自撮り」できないかと思ったのですが、邪魔ものを避け様とすると長玉が要るのと、逆光なので今日は諦めて出直す事に。 真ん中のガレージは1年前までなかったのですがネェ。

例によって上街道を北にとりますが、巻向でR169がJR桜井線と上街道を跨ぐ陸橋に登ってみました、箸墓古墳をバックに上街道を往くのを「自撮り」できないかと思ったのですが、邪魔ものを避け様とすると長玉が要るのと、逆光なので今日は諦めて出直す事に。 真ん中のガレージは1年前までなかったのですがネェ。 続いて昨日の「下見ポタ」で天理市役所の方に教えて頂いた防空壕跡へ、上街道を北上し柳本で少し西へ。 私の小さい頃にはあちこちに防空壕跡なんちゅうもんが残っていて、爆撃の標的にはならなかった明日香村にもあって、芋の貯蔵庫代わりに使われていたりしました。 ここの防空壕は非常にしっかりしたもので、どうやら海軍柳本飛行場の遺物のようです。 ググってみると建設には’朝鮮人強制労働’なんて根拠の怪しい記述が見られますが、いずれにせよ忌まわしい文化遺産の一つです。

続いて昨日の「下見ポタ」で天理市役所の方に教えて頂いた防空壕跡へ、上街道を北上し柳本で少し西へ。 私の小さい頃にはあちこちに防空壕跡なんちゅうもんが残っていて、爆撃の標的にはならなかった明日香村にもあって、芋の貯蔵庫代わりに使われていたりしました。 ここの防空壕は非常にしっかりしたもので、どうやら海軍柳本飛行場の遺物のようです。 ググってみると建設には’朝鮮人強制労働’なんて根拠の怪しい記述が見られますが、いずれにせよ忌まわしい文化遺産の一つです。 しかしここには案内の一つたりとありません、道路元標しかり、歴史と云えば古代の夢物語ばかりを追って、どうも明治~大正~昭和の遺産には目もくれない様で、勉強不足の日本人はだから何処やらの国に突っ込まれると弱腰なんですよね、閑話休題。

大和神社の境内を抜けていつものルートへ戻ります。 昨日、大和神社で頂いた「天理市観光ガイド」を下敷きに、毎週通っているのに、ここに’芭蕉句碑’があるとは知らなんだ「草臥れて 宿かる此や 藤の花」、ツーリストの歌ですね。

大和神社の境内を抜けていつものルートへ戻ります。 昨日、大和神社で頂いた「天理市観光ガイド」を下敷きに、毎週通っているのに、ここに’芭蕉句碑’があるとは知らなんだ「草臥れて 宿かる此や 藤の花」、ツーリストの歌ですね。  丹波市(たんばいち)で「自撮り」をしていたら、なんと3月のサイクの下見で下ッ道~上ッ道を走って来た、大阪のスミだんなと和歌山のにもさんに捕まってしまいます。 この後は天理軽便鉄道の遺構巡りをすると云う事なんで連れてって貰う事に。

丹波市(たんばいち)で「自撮り」をしていたら、なんと3月のサイクの下見で下ッ道~上ッ道を走って来た、大阪のスミだんなと和歌山のにもさんに捕まってしまいます。 この後は天理軽便鉄道の遺構巡りをすると云う事なんで連れてって貰う事に。  まずは近くの市座神社に丹波市町道路元標と上街道に架かっていたと云う石板がありますので立ち寄ります。 巨大な石板の解説はありますが、道路元標については何も記されていません。

まずは近くの市座神社に丹波市町道路元標と上街道に架かっていたと云う石板がありますので立ち寄ります。 巨大な石板の解説はありますが、道路元標については何も記されていません。 (左上)川西町の県道沿いにある道標。

(右上)西名阪をくぐった処でスミだんなが女性ローディを愛でています、

(左下)安堵町の古い街並みを行きます。

(右下)一同「すてんしょ」と記された道標に萌え~

法隆寺駅でお二人と別れ帰途に就きます。 太子道(筋違道)で帰ろうかとも思ったのですが、結局は大和川沿いで帰る事に、飛鳥葛城自転車道に一旦入り大和中央自転車道を北へ、ここから起点のファミリー公園前までは盲腸みたいな区間で草ぼうぼうだったのですが最近整備された様です。 相変わらず「大和郡山田原本橿原自転車道」と「大和中央自転車道」おまけに「ならくるC-8物部ルート」の案内標識まで並んでいます、まぁ予算の出てる処が違うからなんでしょうね、縦割り行政は自転車道まで、無駄な上に紛らわしい極みですね。

法隆寺駅でお二人と別れ帰途に就きます。 太子道(筋違道)で帰ろうかとも思ったのですが、結局は大和川沿いで帰る事に、飛鳥葛城自転車道に一旦入り大和中央自転車道を北へ、ここから起点のファミリー公園前までは盲腸みたいな区間で草ぼうぼうだったのですが最近整備された様です。 相変わらず「大和郡山田原本橿原自転車道」と「大和中央自転車道」おまけに「ならくるC-8物部ルート」の案内標識まで並んでいます、まぁ予算の出てる処が違うからなんでしょうね、縦割り行政は自転車道まで、無駄な上に紛らわしい極みですね。 本日の走行48.0キロ、後4.9キロで今月ようやく700キロ。

下見ポタ

今日は恒例の輪童さんの「福寿草サイク」に参加しようかと考えていたのですが、あるイベントの下見案内役を仰せつかったのでそちらへ向う事に。 まずは集合場所の天理駅へ向い、打ち合わせの後、工場直販のバームクーヘン屋さんへ。

今日は恒例の輪童さんの「福寿草サイク」に参加しようかと考えていたのですが、あるイベントの下見案内役を仰せつかったのでそちらへ向う事に。 まずは集合場所の天理駅へ向い、打ち合わせの後、工場直販のバームクーヘン屋さんへ。 ところで古代の上ッ道と中世以降の上街道は同じ様に思われていますが、ここ大和神社以北では異なっています、と云うか三味田以北の上ッ道は謎の部分が多いのです。

先月も「だいすけさんのツイード乱」で来ていた奈良公園片岡梅林を経由して東大寺を一周して奈良女の前から近鉄奈良駅前へ、ここで一行でお別れして帰途に就きました。 結局は計画のイベントのサイクリングコースから桜井市域は外れる様なので、私が出る事もなかった様な気もしますが。

先月も「だいすけさんのツイード乱」で来ていた奈良公園片岡梅林を経由して東大寺を一周して奈良女の前から近鉄奈良駅前へ、ここで一行でお別れして帰途に就きました。 結局は計画のイベントのサイクリングコースから桜井市域は外れる様なので、私が出る事もなかった様な気もしますが。 「自撮り」ポタへ

今日は11時近くなってから、昨日目を付けておいた「自撮り」ポイントへ向う事にしました。 「山の辺の道」はルートによっては担がなければならない処があるので、重いasuka号ではなく延陽伯号で出掛ける事にしたのですが、サドルバッグを交換するのが邪魔臭かったので、今日はNorthTAKEのキャメルバッグ用と思われるバッグに三脚を入れて担いで行く事にしました。

今日は11時近くなってから、昨日目を付けておいた「自撮り」ポイントへ向う事にしました。 「山の辺の道」はルートによっては担がなければならない処があるので、重いasuka号ではなく延陽伯号で出掛ける事にしたのですが、サドルバッグを交換するのが邪魔臭かったので、今日はNorthTAKEのキャメルバッグ用と思われるバッグに三脚を入れて担いで行く事にしました。  昨日は落日の写真を撮っていて遅くなって上街道で帰ってきたので、今日は大神神社から狭井神社への山道を走ってから茅原へ下る事に、昔マウンテンバイクで良く行ったり来たりした道です。 「山の辺の道」のメインルートから離れますが、大神神社の鳥居や畝傍山、耳成山が見える良く知られたポイントです。

昨日は落日の写真を撮っていて遅くなって上街道で帰ってきたので、今日は大神神社から狭井神社への山道を走ってから茅原へ下る事に、昔マウンテンバイクで良く行ったり来たりした道です。 「山の辺の道」のメインルートから離れますが、大神神社の鳥居や畝傍山、耳成山が見える良く知られたポイントです。  お昼の用意もなにもせずに出てきたので、国道沿いのサークルKまで下って買出しをして再び戻ってきました。 景行天皇陵を見下ろす高台、見晴らしは良いのですが、陽射しこそ暖かいのものの、風が強くて冷たいのでじっとしていると結構冷えてきます。

お昼の用意もなにもせずに出てきたので、国道沿いのサークルKまで下って買出しをして再び戻ってきました。 景行天皇陵を見下ろす高台、見晴らしは良いのですが、陽射しこそ暖かいのものの、風が強くて冷たいのでじっとしていると結構冷えてきます。 期せずして「山の辺ポタ」

今日は朝から大和高田で所用があったのですが、昼過ぎには片付いたので、少し遠回りして帰ろうかと、葛城川沿いの自転車道を北上します、北風が強くてちょっとめげながら桜橋までやってきて東へ、三宅町のローソンでコーヒーで一息入れて、そのまま東へ走り天理へ。

今日は朝から大和高田で所用があったのですが、昼過ぎには片付いたので、少し遠回りして帰ろうかと、葛城川沿いの自転車道を北上します、北風が強くてちょっとめげながら桜橋までやってきて東へ、三宅町のローソンでコーヒーで一息入れて、そのまま東へ走り天理へ。  神社からはそのまま山の辺の道で帰る事しましたが、ずいぶんと久しぶりです。 ハイカーの行列が煩わしいと云うか、こちらが顰蹙を買うので敬遠しているのですが、冬の平日の夕方近くですから静かなもんです、地元の人が犬の散歩で歩いている位のもんで。 ハイカー目当てのお店もみんな休んでいますが、無人販売のお店でまたまた百円のミカンを、見た目は悪かったのでどうしようかと思いましたが、途中で1個食べたら、甘さが深くて美味しかったですよ。

神社からはそのまま山の辺の道で帰る事しましたが、ずいぶんと久しぶりです。 ハイカーの行列が煩わしいと云うか、こちらが顰蹙を買うので敬遠しているのですが、冬の平日の夕方近くですから静かなもんです、地元の人が犬の散歩で歩いている位のもんで。 ハイカー目当てのお店もみんな休んでいますが、無人販売のお店でまたまた百円のミカンを、見た目は悪かったのでどうしようかと思いましたが、途中で1個食べたら、甘さが深くて美味しかったですよ。  休憩所ポイントやトイレも増えたみたいですが、石畳になった処も増えて自転車には走りにくくなりました。 まぁ気候がよくなって休日だとハイカーだらけで場所によって自転車で走ってられませんがね、ここは2,3人連れのハイカーと云うより訳の判らん団体が多いんですよ。

休憩所ポイントやトイレも増えたみたいですが、石畳になった処も増えて自転車には走りにくくなりました。 まぁ気候がよくなって休日だとハイカーだらけで場所によって自転車で走ってられませんがね、ここは2,3人連れのハイカーと云うより訳の判らん団体が多いんですよ。  なかなか良さげな「自撮り」ポイントを見つけました。

なかなか良さげな「自撮り」ポイントを見つけました。 すっかりハマってます

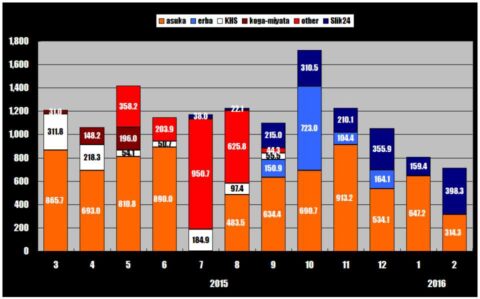

今日の奈良は快晴の予報だったので、どこか走りに行こうかと段取りをしかけて、よくよく考えると先日から風邪気味、例年は一度ひくとそのシーズンは大丈夫なのですが、今シーズンは一月毎にひいている様な、熱もないのですが無理せず大人しくしている事に。 でもちょっと買い物があるので「延陽伯」号を駆ってお出かけ、少し踏み込むとやはり息が上がります、しかし良いお天気、あまりにもったいないのでちょっと遠回り、穏やかな冬の午後の陽射しが心地好いです。 と云う訳で今月は走行距離がまだ500キロにも達していません、先月に続いて1,000キロには届かないでしょう、別に月1,000キロ超えに拘っている訳でもありませんが、出来るものなら走ってみればと云う事で、2ヶ月落とせば踏ん切りも付きます、今年はのんびり行きましょう、昨年の14,000キロは、ヒマとちょっとした心得があれば誰でもそれ位走れますよと実証したみたいなもので。

今日の奈良は快晴の予報だったので、どこか走りに行こうかと段取りをしかけて、よくよく考えると先日から風邪気味、例年は一度ひくとそのシーズンは大丈夫なのですが、今シーズンは一月毎にひいている様な、熱もないのですが無理せず大人しくしている事に。 でもちょっと買い物があるので「延陽伯」号を駆ってお出かけ、少し踏み込むとやはり息が上がります、しかし良いお天気、あまりにもったいないのでちょっと遠回り、穏やかな冬の午後の陽射しが心地好いです。 と云う訳で今月は走行距離がまだ500キロにも達していません、先月に続いて1,000キロには届かないでしょう、別に月1,000キロ超えに拘っている訳でもありませんが、出来るものなら走ってみればと云う事で、2ヶ月落とせば踏ん切りも付きます、今年はのんびり行きましょう、昨年の14,000キロは、ヒマとちょっとした心得があれば誰でもそれ位走れますよと実証したみたいなもので。  ところでがらりと話は変わってYouTubeと云えば、今まではパソコン作業の合間にチラチラ見ているだけで済んでいたのですが、暮れに「AMAZON fireTV stick」を買ってからすっかりハマってしまっています、何せカウチポテト(死語か)でゴロゴロしながら普通のテレビで見る事ができるのですから、私の様に日頃テレビ番組をダラダラ見る事のない人間でもつい…

ところでがらりと話は変わってYouTubeと云えば、今まではパソコン作業の合間にチラチラ見ているだけで済んでいたのですが、暮れに「AMAZON fireTV stick」を買ってからすっかりハマってしまっています、何せカウチポテト(死語か)でゴロゴロしながら普通のテレビで見る事ができるのですから、私の様に日頃テレビ番組をダラダラ見る事のない人間でもつい… YouTubeと云えば天五さんの膨大なビデオクリップ、鉄人児玉さんが主人公になっているものが多いですが、私や仲間たちがあちこちで登場しているので、懐かしいですね。 動画と云う事で今の時代から見ると差し支えのあるシーンもあるかも知れませんが、もう時効と云う事でご容赦下さいな。

音楽ソースでは音質や画質を別にすれば、こんなものがタダで観られて良いのだろうかと云うのが一杯ころがっていて、ほっとけば次から次と関連動画を再生してくれますので時々拾い物も、JAZZは私の好みの年代では動画を含んだものはまずないのですがクラシックは潤沢です。 最近で良かったのはキタエンコの振るデンマーク放送交響楽団のラフマニノフの第2交響曲、クラシックにあまり造詣のない方も第3楽章くらいは(31分30秒位から)。

あとは美人かどうかは別としてユジャワンのショスタコービッチのピアノ協奏曲第1番、いわゆる「ピアノとトランペット、弦楽合奏のための協奏曲ハ短調」と云うやつですね。 古典的作品ではどうかと思ったりもしますが、彼女の演奏スタイルと大胆なドレスは動画ならではですね、アンコールのスクリャービンも良かったし。 YouTubeでは聴けないラベルのコンチェルトをポチってしまいそうです。

さすがにフルバージョンを観る事はできませんが、一番美味しいところをちょこっと観る事ができるのが嬉しいです。

先日の「私を構成する9本」の選に外れましたが、斉藤耕一監督、岸恵子~萩原健一主演の「約束」(1972)、全編は観られませんが予告編以上にこの映画の魅力を表現しています、好きな人がいるのですね、この編集とてもシロウトとは思えません。 舞台になるのは羽越本線を走る往年の日本海縦貫急行「しらゆき」、キハ58系の長大編成は鉄な人にはたまりません。 音楽は宮川泰、ザ・ピーナッツの数々の名曲と宇宙戦艦ヤマトだけの人ではないんですよ。

こんなプランを練っています

今年になって「せとうちツーリング」以外はまともに走ってない気もしますけど。 ちょっと考えているのはこんなプラン、キャンピング装備で今治の「シクロの家」まで自走して行こうと云うもの。 ヒントになったのは「alioli dos」の竹元さんの云っていた構造線に沿ったツーリング案と、ブログ「神戸から自転車に乗って」の神戸の自転車オヤジさんの「四国 銅山川ツーリング」。 我が家から和歌山はもちろん、徳島港から阿波池田駅、西条市の壬生川から今治と、全体の2/3近くは走った事のあるコースなんですが、銅山川沿いのルートは車が少なそうで、こんなルートがあったのかと目から鱗、標高は1,000m近くまで登りますが、大永山トンネルで新居浜側へ一気に抜けてしまえるのが魅力的。 以前から四国はヨサクことR439で四万十川上流まで走り抜けたいと思っていたのですが、なかなか敷居が高いです。

これなら1日目はのんびり和歌山まで走って、和歌山ラーメンでも食って南海フェリーの夜行便に、2日目は吉野川沿いに走って東みよし町の「美濃田の渕キャンプ場」、近くに温泉とかもあって通年営業で無料の、なかなか評判の良さそうなキャンプ場。 ただ問題は3日目以降、距離は今治まで約150キロ、キャンピングで100キロ超えは昨年2日ありますが150キロはかなり厳しいです。 銅山川上流の富郷にはキャンプ場があるのですが夏期のみの営業、ゲリキャン覚悟で行ける処まで走りますか。 「シクロの家」までたどり着いたら、サイドバッグは宅急便にして送り返し、身軽になって「しまなみ」でも走って「18きっぷ」で帰ってくる。 南海フェリーの自転車無料のキャンペーンは3月一杯、春の「18きっぷ」は3月1日から、やるしかありませんね。

しかしツーリングの愉しみの1/3はプランを練る事にあると私は思います、コースが用意されたサイクリングイベントにお金まで払って参加するって、私にツーリングの醍醐味を捨てている様な気がするのですが。

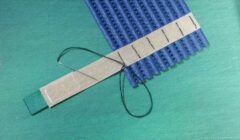

夜なべで針仕事

この週末は大荒れの予報、それに少し風邪気味で大人しくしている事にしたのですが。 「室生サイク」の折に愛用のキャラダイスのサドルバック、フラップのベルトが千切れてしまいました、千切れたと云ってもベルトそのものが切れたのではなく、縫い代が解けてしまったのですが、代わりがないので急ぎ取り修理する事に。 このキャラダイスのバッグ、見た目や素材は無骨ですがなかなか丈夫で、そしてこうやって針と糸で直せるんですから、素晴らしい事です。

この週末は大荒れの予報、それに少し風邪気味で大人しくしている事にしたのですが。 「室生サイク」の折に愛用のキャラダイスのサドルバック、フラップのベルトが千切れてしまいました、千切れたと云ってもベルトそのものが切れたのではなく、縫い代が解けてしまったのですが、代わりがないので急ぎ取り修理する事に。 このキャラダイスのバッグ、見た目や素材は無骨ですがなかなか丈夫で、そしてこうやって針と糸で直せるんですから、素晴らしい事です。  せっかく針仕事に手を付けたのですから、かねてから材料を準備してあったフレームカバーを作る事にしました。 フレームカバー、すなわち輪行時にフレームにキズがつかない様にするカバーです、市販品もなくはないのですが、結構エエ値段します。 代わりに百均とかでも売っている滑り止めマットをカットしたものを、マジックテープで巻いているのですが、使い勝手も良くないので、マットにマジックテープを縫い付けてみようと云う訳です。

せっかく針仕事に手を付けたのですから、かねてから材料を準備してあったフレームカバーを作る事にしました。 フレームカバー、すなわち輪行時にフレームにキズがつかない様にするカバーです、市販品もなくはないのですが、結構エエ値段します。 代わりに百均とかでも売っている滑り止めマットをカットしたものを、マジックテープで巻いているのですが、使い勝手も良くないので、マットにマジックテープを縫い付けてみようと云う訳です。  マットは塩化ビニール製で網目状のスポンジのシートみたいなもので、それにマジックテープを縫い付けるだけなのですが、裏面にも布テープの様なものを貼り付けて挟む様に縫い付けないと、片面だけだと簡単に千切れてしまいます。 使用したマジックテープはコード類の結束用として売られていたもので12本入りでした。 実際使ってみるとマジックテープはカットして短くしておいた方が使い勝手は良い様です。

マットは塩化ビニール製で網目状のスポンジのシートみたいなもので、それにマジックテープを縫い付けるだけなのですが、裏面にも布テープの様なものを貼り付けて挟む様に縫い付けないと、片面だけだと簡単に千切れてしまいます。 使用したマジックテープはコード類の結束用として売られていたもので12本入りでした。 実際使ってみるとマジックテープはカットして短くしておいた方が使い勝手は良い様です。 なおこのマットですがちょっとベタベタした感触で、長期間フレームに巻いた状態で放置するとフレームの塗装に癒着してしまう懸念があります、今まで何度かこれを巻いて輪行していますが、その範囲では問題はなかったです。

どこまでカバーが必要なのかは輪行の仕方にもよりますが、一通り作ってみました。 最初は700Cのasuka号と24吋の「延陽伯」号と兼用できる様に考えてみたのですが、トップチューブ以外は切り欠きを入れる位置が多くなってしまい、破れやすくなるので諦めました。 軽いとは云えフルセットではボトル1本分位の嵩になってしまいますので、必要な部分だけにしておくのもアリかと。

どこまでカバーが必要なのかは輪行の仕方にもよりますが、一通り作ってみました。 最初は700Cのasuka号と24吋の「延陽伯」号と兼用できる様に考えてみたのですが、トップチューブ以外は切り欠きを入れる位置が多くなってしまい、破れやすくなるので諦めました。 軽いとは云えフルセットではボトル1本分位の嵩になってしまいますので、必要な部分だけにしておくのもアリかと。 5年前の今日2月13日

5年前の今日、すなわち2011年2月13日の蔵出し「自撮り写真」です。 当時はまだ今の様な高機能タイマーを使っていなかったので、標準のセルフタイマーだけですから、雪上での撮影はかなり難しかったです。 以来リベンジを狙っているのですが、暖冬の今年は東吉野でもこれ程の積雪は期待できそうにありませんね。

5年前の今日、すなわち2011年2月13日の蔵出し「自撮り写真」です。 当時はまだ今の様な高機能タイマーを使っていなかったので、標準のセルフタイマーだけですから、雪上での撮影はかなり難しかったです。 以来リベンジを狙っているのですが、暖冬の今年は東吉野でもこれ程の積雪は期待できそうにありませんね。 「自撮り写真集」に3枚追加しました。

室生サイク

今日は最高のお天気との予報で、とりあえず「自撮り」の準備を整えて大和高原から室生方面へ走る事にしました。

今日は最高のお天気との予報で、とりあえず「自撮り」の準備を整えて大和高原から室生方面へ走る事にしました。 長谷寺から初瀬ダム、小夫、三陵墓古墳と1週間前にも走ったコースですが、風が冷たかった先週とはうって変わって今日は陽射しが暖かくてのんびりと休憩ができます。

今シーズン4度目、室生向渕の「自撮り」ポイントにやってきました。 お天気は最高なんですが、もう今シーズンは綺麗な冠雪を望む事ができないまま、春になってしまいそうです。 最初の写真は3枚の写真をMicrosoft Image Composite Editorでパノラマ合成したものです、広角度に撮っている訳でもないので、敢えてパノラマ合成する必要もないのですが、左右は1ショットずつしか撮ってなくて、真ん中は「自撮り」で連写していますので、適当なショットを選んで合成しています。

今シーズン4度目、室生向渕の「自撮り」ポイントにやってきました。 お天気は最高なんですが、もう今シーズンは綺麗な冠雪を望む事ができないまま、春になってしまいそうです。 最初の写真は3枚の写真をMicrosoft Image Composite Editorでパノラマ合成したものです、広角度に撮っている訳でもないので、敢えてパノラマ合成する必要もないのですが、左右は1ショットずつしか撮ってなくて、真ん中は「自撮り」で連写していますので、適当なショットを選んで合成しています。  三本松のローソンで補給の後、滝谷川に沿って室生トンネルで室生寺方面へ、約1.8キロのトンネルを抜けると室生寺の先へ出ます。 写真は龍穴神社。

三本松のローソンで補給の後、滝谷川に沿って室生トンネルで室生寺方面へ、約1.8キロのトンネルを抜けると室生寺の先へ出ます。 写真は龍穴神社。

R369を榛原まで下り宇陀川沿いの道へ、宇陀川の対岸から「自撮り」にトライしてみましたが、堤が高すぎてシルエットが入る様に引くと小さくなってしまいました、失敗。 今日はあまり成果のない1日でした。 走行78.6キロ、距離の割りに疲れましたね。

R369を榛原まで下り宇陀川沿いの道へ、宇陀川の対岸から「自撮り」にトライしてみましたが、堤が高すぎてシルエットが入る様に引くと小さくなってしまいました、失敗。 今日はあまり成果のない1日でした。 走行78.6キロ、距離の割りに疲れましたね。