無事に国道11号を走り抜け 0941 鳴門市北灘町櫛木井ノ尻の交差点を左折して鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)に入ります。

判っていた事とは云えスカイラインに入ると待ち構えていたのは上り坂、まずは小鳴門新橋へ。鳴門海峡の四国側は大毛島と島田島と云う2つの島で、四国本土とは狭い水道で隔てられているものの、を橋で地続きになっているためにあまり島と云う感覚はありません、写真右は内陸側を見下ろした風景、小鳴門水道がウチノ海に繋がって行きます。長玉で「自撮り」をしてみたいロケーションですが、あそこへ往復するのに何10分かかるやら。

さて小鳴門新橋で島田島に渡りスカラインを離れて北岸の田尻地区へ下ります。特に情報があった訳でもないのですが、地図から大鳴門橋を横から望む事ができるかもと、アップダウンの多いスカイランを走り抜けるだけでは面白くありませんからね。海岸線まで下りますと海岸沿いに室地区へ抜ける小径には通行止の看板が、バリケード等で閉鎖されている訳でもありませんし、ここが通れないと今下って来た道を戻ってスカイラインに戻るしかありません、幸い2輪の轍が残っていて通れそうです。

次の岬(思崎)を回ると正面に大鳴門橋が、なかなかのビューポイントです、一応「自撮り」の出来る機材を持ってきているのですが、三脚はかさ張るのでゴリラポッドしか、高さが稼げない場所もありませんが、幸い海側に障害物がないのと通行止で車がやってくる心配がないので道路に立てて腹這いになって設定します、単車や自転車が入ってこない事を願って。高さ的に走っている自転車と大鳴門橋が同じ高さに来るのでSNSやブログのヘッダー向けの横長に相応しいショットを狙う事できます。TZ85ですのでセルフタイマーとタイムラプス機能を使って3テイク程、手応えあり。

どうやら通行止の訳は… 波と大潮のせいでしょうかね、山側に踏みあとができている位ですから、長い事ほったらかしになっている様です、この幅員ですから地元の人しか使わないでしょうが。一部にガードレールの残骸?が残っています。

無事に室地区へ抜ける事が、ただここからスカイラインまで100m近く登らなければいけません。些か押しも入って1117スカイラインへ。出た処に休憩所がありますので小休止し堀越橋へ下ります、大鳴門橋は主塔が少し見えるだけです、反対側のウチノ海側を見下ろすと瀬戸ができています、ここを渡ると大毛島です。

無事に室地区へ抜ける事が、ただここからスカイラインまで100m近く登らなければいけません。些か押しも入って1117スカイラインへ。出た処に休憩所がありますので小休止し堀越橋へ下ります、大鳴門橋は主塔が少し見えるだけです、反対側のウチノ海側を見下ろすと瀬戸ができています、ここを渡ると大毛島です。

堀越橋を渡ってから登り返しがありますが、そこを下ると大鳴門橋に取り付く高架橋の下へ、ここで鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)が終り徳島県道11号鳴門公園線に入りますすが、鳴門公園へは60m近く登らなくてはなりません。ところで県道183号って起点側が国道11号、終点側が県道11号と云う紛らわしい事になっているのです、まぁ国道25号と接続している奈良県道25号月瀬針線とか国道42号と接続している和歌山県道42号新宮停車場線とかありますけど。

堀越橋を渡ってから登り返しがありますが、そこを下ると大鳴門橋に取り付く高架橋の下へ、ここで鳴門スカイライン(県道183号亀浦港櫛木線)が終り徳島県道11号鳴門公園線に入りますすが、鳴門公園へは60m近く登らなくてはなりません。ところで県道183号って起点側が国道11号、終点側が県道11号と云う紛らわしい事になっているのです、まぁ国道25号と接続している奈良県道25号月瀬針線とか国道42号と接続している和歌山県道42号新宮停車場線とかありますけど。

鳴門公園まで往復する余裕があるかどうか自信がなかったのと、あまり観光地は好みじゃないのでロクに下調べもしてこなかったのですが、取り敢えず大鳴門橋を両側から観る事が、2年後にはあそこを自転車で渡れるのですよね。千畳敷(写真左)、お茶園展望台(写真右)

鳴門公園まで往復する余裕があるかどうか自信がなかったのと、あまり観光地は好みじゃないのでロクに下調べもしてこなかったのですが、取り敢えず大鳴門橋を両側から観る事が、2年後にはあそこを自転車で渡れるのですよね。千畳敷(写真左)、お茶園展望台(写真右)

千畳敷で大鳴門橋の下を行き交う観潮船を暫し見ながらゆっくりしてからお正午には鳴門公園を後にします、トンネルとか車道一方通行があって些か判り難いのですが時計回りするのが正解なのかな。

鳴門公園を一回りして県道11号を東海岸に出て南下します、思っていたより車が多いのが。この先でウチノ海に繋がる水道を渡らなくてはならないのですが、小鳴門橋を敬遠(自転車は通行可能ですが危ないとか)して小鳴門大橋まで10キロも遠回りしてしまったのですが、この間には鳴門市営の岡崎渡船と黒崎渡船と云う渡船があったのです、特に岡崎渡船を利用すると小鳴門橋を登らなくて済む上にショートカットする事ができます、ただ何処も渡船乗り場は判り難いので。しかし小鳴門新橋(アーチ橋)、小鳴門橋(4径間吊橋)、小鳴門大橋(斜張橋)とややこしい事です。

鳴門公園を一回りして県道11号を東海岸に出て南下します、思っていたより車が多いのが。この先でウチノ海に繋がる水道を渡らなくてはならないのですが、小鳴門橋を敬遠(自転車は通行可能ですが危ないとか)して小鳴門大橋まで10キロも遠回りしてしまったのですが、この間には鳴門市営の岡崎渡船と黒崎渡船と云う渡船があったのです、特に岡崎渡船を利用すると小鳴門橋を登らなくて済む上にショートカットする事ができます、ただ何処も渡船乗り場は判り難いので。しかし小鳴門新橋(アーチ橋)、小鳴門橋(4径間吊橋)、小鳴門大橋(斜張橋)とややこしい事です。

小鳴門大橋まで無駄に遠回りして更に撫養川大橋と云うのを渡り1323岡崎海岸へ、ここから県道401号鳴門徳島自転車道線へ入る事ができ、直線距離で6キロ程ありますが南側から大鳴門橋を望む事ができます。遠回りにはなりますが全長40キロ弱の自転車道を利用する事で吉野川に架かる阿波しらさぎ大橋まで車に煩わされる事なく走る事ができます。

小鳴門大橋まで無駄に遠回りして更に撫養川大橋と云うのを渡り1323岡崎海岸へ、ここから県道401号鳴門徳島自転車道線へ入る事ができ、直線距離で6キロ程ありますが南側から大鳴門橋を望む事ができます。遠回りにはなりますが全長40キロ弱の自転車道を利用する事で吉野川に架かる阿波しらさぎ大橋まで車に煩わされる事なく走る事ができます。

徳島側から走ると林の中の切通しを抜けると正面に大鳴門橋を望む事ができるは感動ものかと。自転車道に階段があるのはご愛敬と云う事で… 太平洋岸自転車道の何処かに比べると可愛いものです。その後大手海岸沿いを南下、ただ防潮堤が高くて海側の眺望が聞かないのとコンクリート舗装の継ぎ目がうざい事。

徳島側から走ると林の中の切通しを抜けると正面に大鳴門橋を望む事ができるは感動ものかと。自転車道に階段があるのはご愛敬と云う事で… 太平洋岸自転車道の何処かに比べると可愛いものです。その後大手海岸沿いを南下、ただ防潮堤が高くて海側の眺望が聞かないのとコンクリート舗装の継ぎ目がうざい事。

海岸沿いをなぞる自転車道は河口の度に橋の架かっている処まで遠回りする事に、旧吉野川では大津橋まで遡り再び対岸を走ります。ここで前輪に違和感が、どうやらスローパンクの様で、タイヤの件があるので気持ち圧が低かったのが災いしたかも、サイドには問題なさそうなので一安心。近くにトイレもある大きな公園(松茂工業団地松茂東部公園)があったので休憩を兼ねてチューブ交換を、ここは徳島空港の北側にあたる様です。

海岸沿いをなぞる自転車道は河口の度に橋の架かっている処まで遠回りする事に、旧吉野川では大津橋まで遡り再び対岸を走ります。ここで前輪に違和感が、どうやらスローパンクの様で、タイヤの件があるので気持ち圧が低かったのが災いしたかも、サイドには問題なさそうなので一安心。近くにトイレもある大きな公園(松茂工業団地松茂東部公園)があったので休憩を兼ねてチューブ交換を、ここは徳島空港の北側にあたる様です。

次の今切川は加賀須野橋まで3キロ程遡る必要がありますが、徳島市営の長原渡船があります、こちらは事前に把握していたのですが乗り場が見当たりません、行き過ぎたかなと思った処に交番があってタイミング良くスクーターに跨った婦人警官がいたので尋ねると「渡船乗り場?知りません」って、おいおい。とにかく引き返してみると漁港の中に小屋が建っているいるので行ってみると、正解。運行は30分置きの様ですが、直ぐ渡して貰えました。加賀須野橋まで往復すると7キロはありますし途中に見所がある訳でもないので、この渡船は有難いです。

次の今切川は加賀須野橋まで3キロ程遡る必要がありますが、徳島市営の長原渡船があります、こちらは事前に把握していたのですが乗り場が見当たりません、行き過ぎたかなと思った処に交番があってタイミング良くスクーターに跨った婦人警官がいたので尋ねると「渡船乗り場?知りません」って、おいおい。とにかく引き返してみると漁港の中に小屋が建っているいるので行ってみると、正解。運行は30分置きの様ですが、直ぐ渡して貰えました。加賀須野橋まで往復すると7キロはありますし途中に見所がある訳でもないので、この渡船は有難いです。

1601 吉野川河口に、写真左は2022年3月に開通したばかりの徳島南部道の吉野川サンライズ大橋。(写真右)追い風の中吉野川左岸を阿波しらさぎ大橋まで2キロ近く、もちろん徳島市のシンボル眉山(びざん)を望む事が。ただ一般道に下りる処が見つけられず逆風の中を少し引き返す事に。

1601 吉野川河口に、写真左は2022年3月に開通したばかりの徳島南部道の吉野川サンライズ大橋。(写真右)追い風の中吉野川左岸を阿波しらさぎ大橋まで2キロ近く、もちろん徳島市のシンボル眉山(びざん)を望む事が。ただ一般道に下りる処が見つけられず逆風の中を少し引き返す事に。

1620 には阿波しらさぎ大橋を渡り徳島市市街地に、1855発の南海フェリー8便には余裕ですのでどこかで食事でもと思っていたものの沖州川沿いの道を抜けて行ったらあったのはコンビニだけ、まぁいいや。

1620 には阿波しらさぎ大橋を渡り徳島市市街地に、1855発の南海フェリー8便には余裕ですのでどこかで食事でもと思っていたものの沖州川沿いの道を抜けて行ったらあったのはコンビニだけ、まぁいいや。

コンビニで買い物を済ませて1650には無事にバーストする事なく徳島港南海フェリー乗り場へ、本日の走行110.2キロ、2日連続の100キロ超となりましたが、小鳴門大橋まで往復しなければ100キロに届かなかったかも。さて早速輪行支度を始めますが、風が強く輪行袋が暴れ、これは店を拡げる場所を間違えたなと苦戦している処に、徳島在住のサイクリストM氏がお見送りに来てくれました、お目にかかるのは2018年2月の「御前崎オフ」以来。(写真右 : T.M氏)

コンビニで買い物を済ませて1650には無事にバーストする事なく徳島港南海フェリー乗り場へ、本日の走行110.2キロ、2日連続の100キロ超となりましたが、小鳴門大橋まで往復しなければ100キロに届かなかったかも。さて早速輪行支度を始めますが、風が強く輪行袋が暴れ、これは店を拡げる場所を間違えたなと苦戦している処に、徳島在住のサイクリストM氏がお見送りに来てくれました、お目にかかるのは2018年2月の「御前崎オフ」以来。(写真右 : T.M氏)

1830 には折り返しになる7便が到着、昨日乗ってきた便なので同じく新造船の「あい」です。

1830 には折り返しになる7便が到着、昨日乗ってきた便なので同じく新造船の「あい」です。

なお上りの便では「好きっぷ」は自販機ではなく窓口のみの様で料金は変わりませんが南海電車の降車駅を尋ねられます、なお難波駅まで買って新今宮駅で乗り換えましたが。2115 和歌山港着(平日ダイヤ)、2125の難波行特急に無事乗り継ぐ事が、これに乗れないと大阪へすら帰れなくなります(土日便は異なります)。日付の変わる前に奈良桜井に無事帰投1泊2日のツーリングを終える事が。

なお上りの便では「好きっぷ」は自販機ではなく窓口のみの様で料金は変わりませんが南海電車の降車駅を尋ねられます、なお難波駅まで買って新今宮駅で乗り換えましたが。2115 和歌山港着(平日ダイヤ)、2125の難波行特急に無事乗り継ぐ事が、これに乗れないと大阪へすら帰れなくなります(土日便は異なります)。日付の変わる前に奈良桜井に無事帰投1泊2日のツーリングを終える事が。

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…

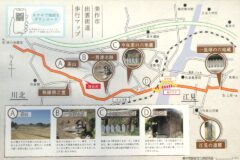

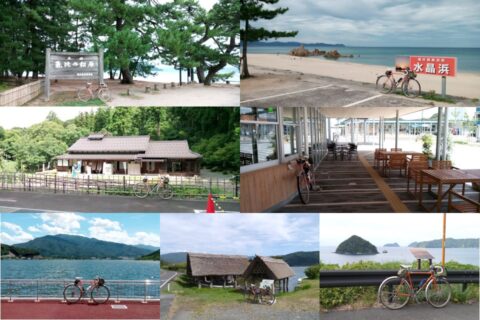

世久見トンネルを抜けると若狭湾に浮かぶ烏辺(うべ)島と常神半島が。国道162号沿いの世久見展望台がチェックポイントになっています。

世久見トンネルを抜けると若狭湾に浮かぶ烏辺(うべ)島と常神半島が。国道162号沿いの世久見展望台がチェックポイントになっています。

1962年の北陸トンネル開通までの北陸本線旧線の敦賀~南今庄間には3か所の駅と3か所の信号場がありましたが、その一つだった大桐駅跡。ところで今庄と敦賀では100m以上の標高差があり、北行きですとピークの山中トンネルまで約250mの登りには夏でも涼しいトンネルが幾つもあり木陰も多いのですが、南行きですと山中トンネルまで県道を淡々と登って行かなければなりません。

1962年の北陸トンネル開通までの北陸本線旧線の敦賀~南今庄間には3か所の駅と3か所の信号場がありましたが、その一つだった大桐駅跡。ところで今庄と敦賀では100m以上の標高差があり、北行きですとピークの山中トンネルまで約250mの登りには夏でも涼しいトンネルが幾つもあり木陰も多いのですが、南行きですと山中トンネルまで県道を淡々と登って行かなければなりません。

トンネル間の幾つかでは敦賀湾越しに敦賀半島を望む事のできるポイントがあります。

トンネル間の幾つかでは敦賀湾越しに敦賀半島を望む事のできるポイントがあります。

旧線の杉津(すいづ)駅の跡地はPAになってしまっています、写真は次の新保駅跡。

旧線の杉津(すいづ)駅の跡地はPAになってしまっています、写真は次の新保駅跡。

そして敦賀市街に入ったのは既にお昼を回ってしまいました、こうなると若狭方面へ足を延ばすのは諦めざる得ません、時間よりもこの暑さが。市内の「北陸3県デジタルスタンプラリー」を3ヶ所程回ってみましたが上手く行きません、諦めてお昼でも食べて敦賀駅1443発の姫路行き新快速で帰途に就こうかと考え、アルプラザのフードコートでカレーを食べながらスタンプラリーのオンラインマニュアルを見ます、どうやら「NIVITIME」の機能にまるっきり依存しなけらばならない様です、これではジオキャッシングライクなスタンプラリーの愉しみがないではないですか、まぁ複数チェックポイントを効率的に回る順列の工夫は必要でしょうが、せっかくですのでもう一度敦賀市街を一回りして再度トライ、今度は上手くゆきました。そうなるとせっかくですので「赤レンガ倉庫」まで足を延ばします。

そして敦賀市街に入ったのは既にお昼を回ってしまいました、こうなると若狭方面へ足を延ばすのは諦めざる得ません、時間よりもこの暑さが。市内の「北陸3県デジタルスタンプラリー」を3ヶ所程回ってみましたが上手く行きません、諦めてお昼でも食べて敦賀駅1443発の姫路行き新快速で帰途に就こうかと考え、アルプラザのフードコートでカレーを食べながらスタンプラリーのオンラインマニュアルを見ます、どうやら「NIVITIME」の機能にまるっきり依存しなけらばならない様です、これではジオキャッシングライクなスタンプラリーの愉しみがないではないですか、まぁ複数チェックポイントを効率的に回る順列の工夫は必要でしょうが、せっかくですのでもう一度敦賀市街を一回りして再度トライ、今度は上手くゆきました。そうなるとせっかくですので「赤レンガ倉庫」まで足を延ばします。 「赤レンガ倉庫」の影に運転台前面窓がパノラミックウインドウになった後期型のキハ28が保存されています、急行「わかさ」ってありましたね、乗った事はないけど。

「赤レンガ倉庫」の影に運転台前面窓がパノラミックウインドウになった後期型のキハ28が保存されています、急行「わかさ」ってありましたね、乗った事はないけど。