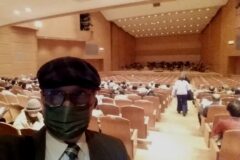

今日は帰宅後、大和高原方面へ向かう予定で「自撮り」の準備をしてあったのですが、万葉文化館でバンドネオン奏者の北村聡さんのレクチャー&コンサート「バンドネオン大解剖」がある事を思い出して、急遽予定を変更して明日香村へ、整理券の配布が1130からと云う事ですので少し早めに到着して待ちます、並ぶの嫌いなんですがね。開場は1300、コンサートもできる企画展示室ってこんな感じなんです。

今日は帰宅後、大和高原方面へ向かう予定で「自撮り」の準備をしてあったのですが、万葉文化館でバンドネオン奏者の北村聡さんのレクチャー&コンサート「バンドネオン大解剖」がある事を思い出して、急遽予定を変更して明日香村へ、整理券の配布が1130からと云う事ですので少し早めに到着して待ちます、並ぶの嫌いなんですがね。開場は1300、コンサートもできる企画展示室ってこんな感じなんです。

45分程バンドネオンと云う楽器の解説があってからコンサート、少々冷房が効いていて些か堪えたのですが大好きなPiazzollaの「Oblivion」やC.Gardelの「Por Una Cabeza」が生で聴けて大満足、この季節貴重な晴れの一日を潰した価値はありました。本日の走行延陽伯号で26.1キロ。

※ 会場で配布されたドキュメント(但しモノクロPDF)

帰宅後、先日届いたRRCBのボトル(中と右)のシール貼り、前回(左)は貼ったものを貰ったのですが今回はシール別、薄めた中性洗剤を吹き付けて接着力を弱めて貼りなさいとのお達し、完全に乾くには時間がかかるのですが、上手く貼れた様です。真ん中がギンタロウVer. 右がCog Ver.です。

帰宅後、先日届いたRRCBのボトル(中と右)のシール貼り、前回(左)は貼ったものを貰ったのですが今回はシール別、薄めた中性洗剤を吹き付けて接着力を弱めて貼りなさいとのお達し、完全に乾くには時間がかかるのですが、上手く貼れた様です。真ん中がギンタロウVer. 右がCog Ver.です。

そろそろ暑くなってきたので、サーバー用PCのファンコントローラー(SCYTHE製/廃番)を接続、この手のブツは腐る程持っているのですが、結局一番見た目が派手なこいつだけが現役です。左から温度計、中央がファン回転数、右がAUX出力のボリュームになっています。なんとLEDのバックライトが7色に切り替えられます。

そろそろ暑くなってきたので、サーバー用PCのファンコントローラー(SCYTHE製/廃番)を接続、この手のブツは腐る程持っているのですが、結局一番見た目が派手なこいつだけが現役です。左から温度計、中央がファン回転数、右がAUX出力のボリュームになっています。なんとLEDのバックライトが7色に切り替えられます。

「自撮り」用の新兵器です。三脚は必需品なのですが、三脚を立て難いロケーションですが適当な位置に手摺や標柱とかがあると云うケースがままあります、例えばカーブミラーの柱に畳んだ三脚を輪行時に使うベルトで固定したり。最初雲台付きクランプを考えてみたのですが、結構嵩張ります。ふと思いついたのがカメラホルスターとか呼ばれるもの、ベルトやショルダーなどにカメラを固定するアクセサリーです、これなら電信柱を巻く程度の長さのベルトさえ用意しておけば間に合います、もちろん本来の使い方もできますが。カメラホルスターでググれば何種類か出てきます、雲台のクイックシューの規格であるアルカスイス互換ならそのまま三脚に使いまわしできますが、ホルスターへのロック方法は各々の仕様規になります。ただ例に様に柱に固定した場合はそのままだとアングルが縦位置に制限されるのと滑り落ちない様にベルトに工夫も必要ですね。

「自撮り」用の新兵器です。三脚は必需品なのですが、三脚を立て難いロケーションですが適当な位置に手摺や標柱とかがあると云うケースがままあります、例えばカーブミラーの柱に畳んだ三脚を輪行時に使うベルトで固定したり。最初雲台付きクランプを考えてみたのですが、結構嵩張ります。ふと思いついたのがカメラホルスターとか呼ばれるもの、ベルトやショルダーなどにカメラを固定するアクセサリーです、これなら電信柱を巻く程度の長さのベルトさえ用意しておけば間に合います、もちろん本来の使い方もできますが。カメラホルスターでググれば何種類か出てきます、雲台のクイックシューの規格であるアルカスイス互換ならそのまま三脚に使いまわしできますが、ホルスターへのロック方法は各々の仕様規になります。ただ例に様に柱に固定した場合はそのままだとアングルが縦位置に制限されるのと滑り落ちない様にベルトに工夫も必要ですね。

今年の

今年の

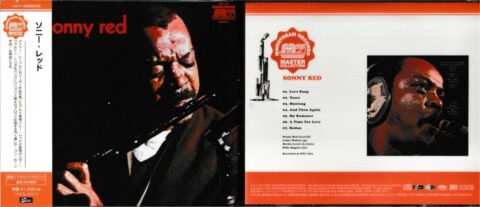

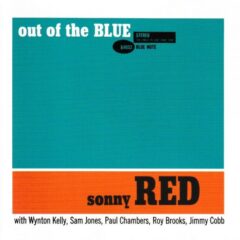

そのソニー・レッドがリーダー作としてBlueNoteに残した1枚、今は亡き「サイクルハウス アビィ・ワン」の大塚親分に教えて貰ったアルバム、氏はオーディオマニアであり、店の名前から判る様に大のビートルズファンでもあったが、なぜこんなマイナーなJAZZの1枚を私に薦めてくれたのか、意外と云うより不思議でしかたがない。LPのコレクションを処分してあらかたはCDに買い替えてしまった後も手元に残っていた「With Red Garland」、せっかくだから「ソニー・レッドはこれが良いよ」と親分にプレゼントがてらご自慢のセットで聴かせて貰おうと思いながら、なかなかLPレコードを提げて伺える機会がないまま、訃報を耳にする事になった。

そのソニー・レッドがリーダー作としてBlueNoteに残した1枚、今は亡き「サイクルハウス アビィ・ワン」の大塚親分に教えて貰ったアルバム、氏はオーディオマニアであり、店の名前から判る様に大のビートルズファンでもあったが、なぜこんなマイナーなJAZZの1枚を私に薦めてくれたのか、意外と云うより不思議でしかたがない。LPのコレクションを処分してあらかたはCDに買い替えてしまった後も手元に残っていた「With Red Garland」、せっかくだから「ソニー・レッドはこれが良いよ」と親分にプレゼントがてらご自慢のセットで聴かせて貰おうと思いながら、なかなかLPレコードを提げて伺える機会がないまま、訃報を耳にする事になった。

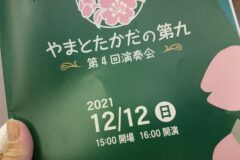

12月3日で65歳、晴れて?前期高齢者の仲間入りです。年金は繰り下げも考えてみたのですが、何時コロっと行くか判りませんからね、やはり65から貰う事にしました、繰り下げどころか繰り上げしている人も結構いるのですね些か驚き、年金制度への不信感を持っている人が多いとか。

12月3日で65歳、晴れて?前期高齢者の仲間入りです。年金は繰り下げも考えてみたのですが、何時コロっと行くか判りませんからね、やはり65から貰う事にしました、繰り下げどころか繰り上げしている人も結構いるのですね些か驚き、年金制度への不信感を持っている人が多いとか。