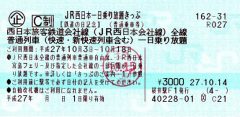

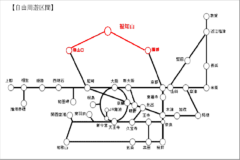

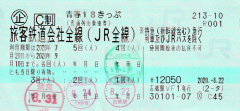

以降全国版が「鉄道の日記念」から「秋の乗り放題パス」と名前を変えて(2020年の利用期間 10月3日(土)~25日(日) 3日分7,850円)として発売されていますが、致命的なのは使用できるのは連続する3日間、全く話になりません。「関西1デイパス」 (1日3,600円)ですが、利用エリアの端っこになる我が町桜井から敦賀や上郡、篠山口まで往復乗車すれば元こそ取れますが、あまり魅力があるとは云えません。ところが今シーズン「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ 」 が発売とあります、前者と違い利用が土休日限定ですが大人2,600円、子ども1,300円、それに連続する2日用が大あって(大人4,500円、子ども2,300円)、そして利用エリアが前者に比べて福知山線(篠山口~福知山間)と山陰本線の園部~福知山間が拡大されているのです(赤色部分)、ついでに紀勢本線側へも拡大せえよと云いたくもなりますが、連続する2日用で4,500円なら「18きっぷ」の2,370円/日より安くなりますし、3日連続でないなら利用シーンがあると云うもの、1泊2日で丹後半島なんて良いかななんて。利用期間は9月19日(土)~12月20日(日)の土休日、発売箇所に制限があるので要注意。

リクセン化 した中華製のチープなフロントバッグですが、実はこの様な企みが… デモンタでは走行中は輪行袋はサドルにぶら提げ る様にしていたのですが、あまりスマートではありませんし使い勝手も良くありません、その上サドルバッグ下のこの空間、折り畳んだ時にハンドルと干渉するのです。そこでリクセンカウルのシートポスト用アタッチメントを使い、走行時は輪行袋等を入れたサドルバッグとして使い、カメラや貴重品、細々としたものを入れている本来のフロントバッグは輪行時はショルダーとして使いますので、サドルバッグを空いたハンドル側に固定すれば全く邪魔になりませんし、至ってスピーディ。マルトの筒型輪行袋ですから輪行中に出し入れも可能、一石大鳥さんです。

今年で25回目を迎える明日香村の「案山子コンテスト」、展示受付けが8月30日から行われているので覗きに行って来たのですが。

投稿ナビゲーション

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

一昨日まで雨の予報だったのですが曇りのち晴れに、5月以来久しぶりの東吉野村方面へ向かう事に、「コロナ太り」の身には久しぶりの芋ヶ峠はキツいですわ。

一昨日まで雨の予報だったのですが曇りのち晴れに、5月以来久しぶりの東吉野村方面へ向かう事に、「コロナ太り」の身には久しぶりの芋ヶ峠はキツいですわ。

ニホンオオカミ像の手前で山王ことSさんと遭遇、「麦笑」でカンパーニュを買ってフロントバッグに押し込みます。

ニホンオオカミ像の手前で山王ことSさんと遭遇、「麦笑」でカンパーニュを買ってフロントバッグに押し込みます。 東吉野村のシンボル、関西のマッターホルン(^_^)高見山。

東吉野村のシンボル、関西のマッターホルン(^_^)高見山。

谷尻(たんじり)から一谷峠を越えて宇陀市菟田野町岩端へ下ります、2月15日以来の古民家カフェ「月うさぎ」へ、「コロナ禍」で昨年12月に続いて4月にも予定していた「酒池肉輪会」が流れたりと、寄せて貰う機会がなくて残念です。

谷尻(たんじり)から一谷峠を越えて宇陀市菟田野町岩端へ下ります、2月15日以来の古民家カフェ「月うさぎ」へ、「コロナ禍」で昨年12月に続いて4月にも予定していた「酒池肉輪会」が流れたりと、寄せて貰う機会がなくて残念です。

すっかり秋めいて、女寄の温度計は22℃に、本日の走行94.4キロ、走行ルートは2月15日とほぼ同じです、がっつりロードで走って些かくたびれました。

すっかり秋めいて、女寄の温度計は22℃に、本日の走行94.4キロ、走行ルートは2月15日とほぼ同じです、がっつりロードで走って些かくたびれました。