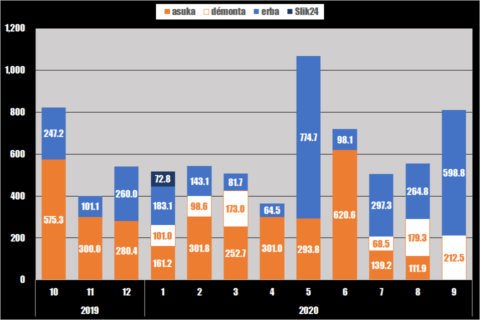

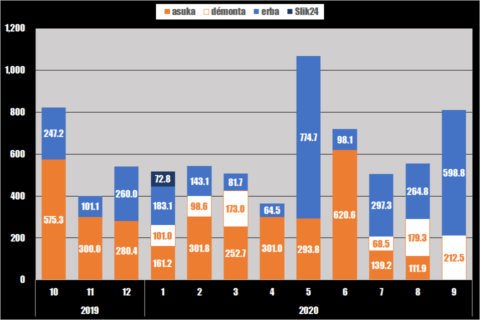

9月は走行811.3キロ、内訳はdémonta 212.5キロ、erba 598.8キロ、2020年の累計が 5,559.4キロ。

9月は走行811.3キロ、内訳はdémonta 212.5キロ、erba 598.8キロ、2020年の累計が 5,559.4キロ。

9月1日 「リベンジ能登半島(2日目)」

9月2日 「リベンジ能登半島(3日目)」

9月3日 「リベンジ能登半島(4日目)」

9月19日 「久しぶりの東吉野」

9月21日 「今日は西吉野へ」

9月27日「久しぶりの100キロ超は…」

【1097】 9/1 石川県鹿島郡矢田郷村(現 七尾市)

【1098】 9/1 石川県鳳至郡穴水町

【1099】 9/1 石川県鳳至郡輪島町(現 輪島市)

【1100】 9/1 石川県鳳至郡南志見村(現 輪島市)

【1101】 9/1 石川県珠洲郡若山村(現 珠洲市)

【1102】 9/1 石川県珠洲郡飯田町(現 珠洲市)

【1103】 9/2 石川県鳳至郡三波村(現 能登町)

【1104】 9/2 石川県鹿島郡赤蔵村(現 七尾市)

【1105】 9/3 石川県鹿島郡東島村(現 七尾市)

【1106】 9/3 石川県鹿島郡中乃島村(現 七尾市)

【1107】 9/10 香川県 綾歌郡 林田村(現 坂出市)

【1108】 9/10 香川県 三豊郡 豊浜村(現 観音寺市)

明日香村奥山にて

例年より遅かった今年の彼岸花、この週末になって近隣の名所を訪れた自転車仲間からの満開の知らせに「自撮り」の準備を整え少し走ってきました。って通勤経路とさほど離れてないのですけどね。明日香村奥山、名前とはうらはらに明日香村の北端、天香久山の北側に田園風景が拡がります。大官廃寺跡なのですが、あまりアマチュアカメラマンもハイカーもやってきません、それに平日の夕方ですしね。

例年より遅かった今年の彼岸花、この週末になって近隣の名所を訪れた自転車仲間からの満開の知らせに「自撮り」の準備を整え少し走ってきました。って通勤経路とさほど離れてないのですけどね。明日香村奥山、名前とはうらはらに明日香村の北端、天香久山の北側に田園風景が拡がります。大官廃寺跡なのですが、あまりアマチュアカメラマンもハイカーもやってきません、それに平日の夕方ですしね。

今は稲刈りの準備で農家の人が忙しく行き来しています、昔から来ていて代わり映えがしないのですが、その辺りを入れて撮ってみました。ただカメラがG3になって半年も経つのに身に付いていないと云うか操作にまごつき、そしてLVF(ファインダー)とLCD(液晶モニター)の手動切替にイライラさせられます。

今は稲刈りの準備で農家の人が忙しく行き来しています、昔から来ていて代わり映えがしないのですが、その辺りを入れて撮ってみました。ただカメラがG3になって半年も経つのに身に付いていないと云うか操作にまごつき、そしてLVF(ファインダー)とLCD(液晶モニター)の手動切替にイライラさせられます。

ブログやSNS用のカバーやタイトルに使う横長フレームのものの撮っておきます、Facebookのデスクトップ用で2.7:1(851×315ピクセル)、スマホやTwitterもほぼこの前後のアスベクト比で間に合うのですが、うちのブログは5.25:1(1260×240ピクセル)ととんでもない比率なので意識して撮らないと絵になりません。

またSNSではカバー画像の上にプロフィール画像が重なる事があるのでレイアウトも考えておかなくてはなりません。Facebookでは中央に、Twitteでは左下に入ってきます、画像はFacebookのスマホ用。

またSNSではカバー画像の上にプロフィール画像が重なる事があるのでレイアウトも考えておかなくてはなりません。Facebookでは中央に、Twitteでは左下に入ってきます、画像はFacebookのスマホ用。

そろそろ陽も傾いてきたのでお開きに。更新する程にはネタが揃っていないのですが、旬の画像ですのでAlbum「Selfy Photo」を更新しておきます。

そろそろ陽も傾いてきたのでお開きに。更新する程にはネタが揃っていないのですが、旬の画像ですのでAlbum「Selfy Photo」を更新しておきます。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

近鉄榛原駅に10時に待ち合せ、西峠さえ登れば10キロ程の距離なのですが、3駅をデモンタで輪行する事に。無事に合流して駅前で輪行支度を解いていると、現れたの現住民いまやん、駅前で行われるライブのにぎやかし?

近鉄榛原駅に10時に待ち合せ、西峠さえ登れば10キロ程の距離なのですが、3駅をデモンタで輪行する事に。無事に合流して駅前で輪行支度を解いていると、現れたの現住民いまやん、駅前で行われるライブのにぎやかし? 予定では写真を撮りながら大宇陀廻りで「月うさぎ」へ向かうつもりだったのですが、相変わらず曇り空なので、そちらは帰りに芳野川に沿ってほぼ県道31号で先に「月うさぎ」へ向かいます。

予定では写真を撮りながら大宇陀廻りで「月うさぎ」へ向かうつもりだったのですが、相変わらず曇り空なので、そちらは帰りに芳野川に沿ってほぼ県道31号で先に「月うさぎ」へ向かいます。

ランチの予約時間には早いですが11時半には「月うさぎ」に到着、今なら可愛い子猫が3匹歓迎してくれます。先月19日にも来たばかりですが、どんどん大きくなりますね。(写真右:なべちゃん)

ランチの予約時間には早いですが11時半には「月うさぎ」に到着、今なら可愛い子猫が3匹歓迎してくれます。先月19日にも来たばかりですが、どんどん大きくなりますね。(写真右:なべちゃん)

本日の満月プレートランチ(写真右:なべちゃん)

本日の満月プレートランチ(写真右:なべちゃん)

大宇陀の古い街並みを抜け、宇陀川沿いの道を行きます。

大宇陀の古い街並みを抜け、宇陀川沿いの道を行きます。

帰りは女寄峠を下り、横大路(初瀬街道)で近鉄八木西口までお見送りしてお別れしました。本日の走行約60キロ。

帰りは女寄峠を下り、横大路(初瀬街道)で近鉄八木西口までお見送りしてお別れしました。本日の走行約60キロ。