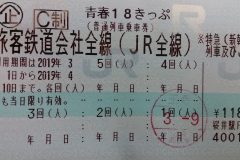

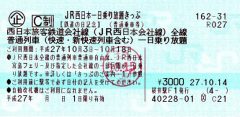

遠征ツーリングは「18きっぷ」の使える季節にしているのですが、昨年夏は7月に能登半島へ4泊で向かったものの、連日の猛暑の下、日中キャンピングで走るのは自殺行為に近いものが、今年は標高が高くて少しでも涼しい処へと信州へ向かう事にしたのです。コースは木曽福島から未収の道路元標をなぞって大糸線の南小谷まで、開田高原から長峰峠、野麦峠と一旦は岐阜県に入るものの、松本から白馬経由で北上する約200キロを3泊で走るプラン。混雑するお盆を外して、8月第4週に休みをセットする事に、但丸々1日休みの取れるのは3日間、いつもの様に「18きっぷ」を使って始発から移動する余裕がなく、初日は近鉄特急と「しなの」を利用して木曽福島まで輪行する事にします。

そこで静養中(^_^)の鈴鹿のあびさんから、自転車は無理だけど車でキャンプだけご一緒したいとのお話、元より1日目はいつ開田高原キャンプ場に辿り着けるかのタイトな行程、先乗りして頂けると安心、喜んでご一緒して頂く事に。

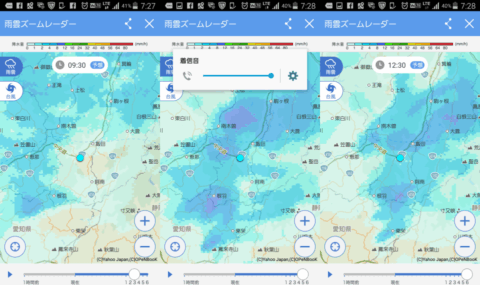

さて世間のお盆休みは台風襲来、第4週はまずまずと陰でほくそ笑んでいたのです。18日には4つのサイドバッグをクロネコヤマトの木曽福島営業所留めで発送、20日にさっさと出発できる輪行準備を済ませたら、なにやら気の早い秋雨前線が現れてお天気が怪しくなっているではありませんか、既に荷物を送っているのでお天気だけで止める訳にも行かず、降られる覚悟で多少雨支度や着替えを追加する事に。

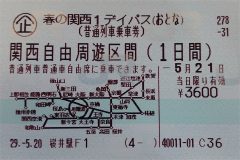

予定より1本早く桜井0937に乗車する事ができて伊勢中川乗り継ぎになりますが、榛原から近鉄特急に乗車、名古屋駅では余裕の22分接続で自由席の列に並ぶ事ができました。しかしJRの特急に乗るなんて何年ぶりでしょうね。 心配なお天気、中津川辺りまでは良かったのですが、1323 案の定木曽福島駅に降り立つ頃には雨に、16時位まで降り続く予報、とにかく輪行支度を解きますが、なんと作業をしている内に雨が止んで晴れ間も、これ幸いと1420 出発。

心配なお天気、中津川辺りまでは良かったのですが、1323 案の定木曽福島駅に降り立つ頃には雨に、16時位まで降り続く予報、とにかく輪行支度を解きますが、なんと作業をしている内に雨が止んで晴れ間も、これ幸いと1420 出発。

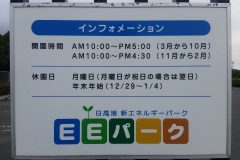

まずは福島町道路元標のある郷土館へ、季節によって変則的な開館日ですが、道路元標は前庭にあって休館日でも近くには行けそうです、積雪期はともかくとして。

まずは福島町道路元標のある郷土館へ、季節によって変則的な開館日ですが、道路元標は前庭にあって休館日でも近くには行けそうです、積雪期はともかくとして。

クロネコヤマトの営業所は木曽福島の街中から開田方面へ数キロ入った処、それは良いのですが、明日の行程に備えて携行食とかを街中で準備しておきたい処、ところがサイドバッグをセットするまで荷物を入れる余裕がないのです、ろくに買い出しもできずに営業所へ。荷物を受け取り4サイドの出来上がり、一挙に20キロ重くなります。

クロネコヤマトの営業所は木曽福島の街中から開田方面へ数キロ入った処、それは良いのですが、明日の行程に備えて携行食とかを街中で準備しておきたい処、ところがサイドバッグをセットするまで荷物を入れる余裕がないのです、ろくに買い出しもできずに営業所へ。荷物を受け取り4サイドの出来上がり、一挙に20キロ重くなります。 地蔵峠への分岐までR361を行きますが、所々に旧道が残っているのでそちらを選びます。さすが信州、道祖神が出迎えてくれます。

地蔵峠への分岐までR361を行きますが、所々に旧道が残っているのでそちらを選びます。さすが信州、道祖神が出迎えてくれます。

地蔵峠への道へ入ると殆ど車はやってきません、記憶も曖昧ですがここを走るのは17年ぶり、自転車向きの雰囲気の良い適度な坂が続きます。 「唐沢の滝」を見上げるコーナーで小休止、案内板には「寝覚の床」「王滝の水ヶ瀬」と並んで「木曽三勝」、現在の落差100mと記されています。道は滝の右側を巻いて滝の上へと続きます。

「唐沢の滝」を見上げるコーナーで小休止、案内板には「寝覚の床」「王滝の水ヶ瀬」と並んで「木曽三勝」、現在の落差100mと記されています。道は滝の右側を巻いて滝の上へと続きます。 どうにか17時過ぎに地蔵峠に到着、以前はもっと楽だった気もしますが、4サイドですから仕方ないですね。

どうにか17時過ぎに地蔵峠に到着、以前はもっと楽だった気もしますが、4サイドですから仕方ないですね。

開田側へ少し下ると「地蔵峠展望台」、九蔵峠とともに天気が良ければ御嶽を望むビューポイントなのですが、今は雲の中。17年前はここでゲリキャンしたのですが、あびさんがキャンプ場で待ってなければ、今回もここでゲリキャンしたでしょうね、なにしろキャンプ場までは開田村まで一旦下って地蔵峠とほぼ同じ高さまで登り返さなくてはならないのです。

開田側へ少し下ると「地蔵峠展望台」、九蔵峠とともに天気が良ければ御嶽を望むビューポイントなのですが、今は雲の中。17年前はここでゲリキャンしたのですが、あびさんがキャンプ場で待ってなければ、今回もここでゲリキャンしたでしょうね、なにしろキャンプ場までは開田村まで一旦下って地蔵峠とほぼ同じ高さまで登り返さなくてはならないのです。 R361に戻り、木曽町開田支所に立ち寄って西筑摩郡開田村道路元標を。後8.4キロ、単純に標高差よりアップダウンが辛いのです。

R361に戻り、木曽町開田支所に立ち寄って西筑摩郡開田村道路元標を。後8.4キロ、単純に標高差よりアップダウンが辛いのです。

九蔵峠の手前で県道20号開田三岳福島線へ、幸いにも管沢の高宮商店がまだ開いていたので、明日の携行食にパンやら御菓子などを調達、自販機の温かい缶コーヒーとドーナツで虫養いをしていると、キャンピングを見つけて声を掛けて頂いた方、大阪出身で開田高原が気に入って定住されていて、片倉シルクのオーナーとか。さてキャンプ場までは後3キロを切っているのですが、真っ暗な山道です、最後の数100mの坂では押しが入る事に。

九蔵峠の手前で県道20号開田三岳福島線へ、幸いにも管沢の高宮商店がまだ開いていたので、明日の携行食にパンやら御菓子などを調達、自販機の温かい缶コーヒーとドーナツで虫養いをしていると、キャンピングを見つけて声を掛けて頂いた方、大阪出身で開田高原が気に入って定住されていて、片倉シルクのオーナーとか。さてキャンプ場までは後3キロを切っているのですが、真っ暗な山道です、最後の数100mの坂では押しが入る事に。

幸い降られる事なく1944 やっとの事で標高1,304mの開田高原キャンプ場に到着、真っ暗ですがあびさんの居場所はすぐに判りました。

幸い降られる事なく1944 やっとの事で標高1,304mの開田高原キャンプ場に到着、真っ暗ですがあびさんの居場所はすぐに判りました。 炊事場近くの屋根のある一画を確保してくれていました、お盆な明けの平日とあって他の利用者も2組だけとか。駆け付け1本の後、設営を済ませて、2人ぼっちで宴の始まり。(Photo : あびさん)

炊事場近くの屋根のある一画を確保してくれていました、お盆な明けの平日とあって他の利用者も2組だけとか。駆け付け1本の後、設営を済ませて、2人ぼっちで宴の始まり。(Photo : あびさん)

本日の走行31.4キロ、道路元標や荷物の引取りがあったにせよ、5時間も掛かってしまいました。

【1083】 長野県 西筑摩郡 福島町(現 木曽町)

【1084】 長野県 西筑摩郡 開田村(現 木曽町)

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。

葉原界隈は田植えの真っ最中、獺河内から北は以前にも走っているのですが、記憶が曖昧と云うか、R476の改良で風景が変わってしまっている様な、少々道を間違えたりとご愛嬌。

葉原界隈は田植えの真っ最中、獺河内から北は以前にも走っているのですが、記憶が曖昧と云うか、R476の改良で風景が変わってしまっている様な、少々道を間違えたりとご愛嬌。