新潟県道<270>湯之河内梶屋敷停車場線

昨年11月以来の「道路元標蒐集サイク」です。 一昨日南紀からの帰り際、JR太地駅で春のダイヤ改正のあらましを見ていて、ふと北陸新幹線の開通で金沢~直江津~長野間の第三セクター化をいまさらながら知り「18きっぷ」で金沢以遠へ行けなくなる事に気が付きます。 新潟県にはまだまだ未修の道路元標が残っていて、この機会を逃すとますます行きづらくなります、今の予定では「18きっぷ」は後2回分残る計算ですから丁度良いのですが、3月16日までには「ツール・ド・紀伊」のスタンプラリーの最後の仕上げに1泊2日で紀伊半島縦断ツーリングの予定が、15日にはS氏主催の「カキオコポタ」で赤穂~日生へ、9~10日は所用があって、そうなるとダイヤ改正の14日までにはとても日程が組めません、それに週間予報では来週は日本海側は降雪の予報、こりゃ駄目なと思いかけていたところ、明日明後日ならありかもと、とんでもない考えが首をもたげます。 北陸新幹線の開通により在来線の優等列車の廃止や3セク化で消える車両もあるはず、ウザい鉄どもが押しかけるはずに違いない、まして週末ときた。 それともう一つ懸念材料が、と云うのは雪国の道路元標はこの時期は往々にして雪に埋もれてしまっている事が多いのです。 しかし一度思いつたらやめられない性格と動きの早さ、KHSは輪行から帰ってきたばかりで準備万端、道路元標の資料を整えて準備OKとなったのであります。

未明にJR奈良駅まで20キロあまりを自走し0448発京都行きに乗車します、もう1本後でも北陸本線の同じスジになってしまうのですが、輪行袋を担いでいるとかと不自由なもので、乗り換えに余計な時間がかかったり、普通なら座れる列車に座れなかったりするので、福井行きの始発駅の近江今津まで先回りする事にして、ついでに途中下車して滋賀県高島郡の

今津町道路元標の生存確認へ向かう事に。 生存確認と云うより、現存する道路元標を先日からfacebookへのスポット登録を企んでいるのですが、すでに履修済みの1,000基余りを再び回るのはとても。 ちなみに道路元標の位置に関しては既に自分なりにデータベース化していますが、加えてGoogleMapでもマイマップ化を進めています。

福井行きは輪行袋の置き場所も確保でき座る事もできたのですが、これが帰って仇になって下りるのが最後になってしまい、その上福井駅での金沢行きへの乗換えがホーム違いで4分しかありません、混雑する駅のホームで無理はいけません、1本見送る事に。

ところで福井駅のホームのベンチに遠目に妙な人が座っているではありませんか、よくよく見ると恐竜のモニュメント、どうやら福井県立恐竜博物館の宣伝用らしいのです、輪行袋を置きフロントバッグを持たせて写真を撮り、facebookにポストすると早速反応が、福井駅前には巨大なモニュメントまで出来ているそうなんです、どうやら北陸新幹線の開業に合わせて福井まで観光客を呼び込もうと云う話とか。

当初の予定でも新潟県に入るのは14時を回ってしまいますので、今日は道路元標はたとえ1つでも回れればと思っていて、糸魚川で大糸線に乗り換えて長野県北安曇郡の南小谷村道路元標まで往復しようかと考えていたのですが、南小谷までの往復は時間的にきびしくなったので、糸魚川の次の梶屋敷まで行き、新潟県西頚城郡の下早川村と上早川村の道路元標を回る事に変更する事に。 しかし1本遅らせたにも関わらず、金沢行では座れず仕舞いで富山まで行く事に。

富山駅にて、懐かしい451系と411系の混成による3両編成、153系東海型の流れを汲むデッキ付き電車もこれが最後なのかな、夜行の急行「立山」とかでお世話になりました、まぁ輪行袋を担いで乗り降りするには不自由な車両でしたが。

1622梶屋敷駅着、暗くなるまでそう時間もありませんので、さっさと準備を済ませて下早川村道路元標へ急ぎます、道路は完全に除雪されていて走行には全く問題はありませんでしたが、目的地に着いてみると懸念していた通り道路元標のある場所は雪捨て場に、幸い20cm程顔を出してくれていたので、まわりの雪をのけて撮影を済ませる事はできました。 次の上早川村は公民館の軒先の保存されていて問題なし。

ところで今夜の宿なのですが、富山駅で接続待ちの間に上越市内のいくつかのビジホをあたってみたのですがいずれも満室。 「じゃらん」で安いところ検索していて税込み3,980円で「働く人の宿 あいかわ」と云う所を見つけます、おっさん一人の自転車旅ですから泊まれれば十分、直江津港の近くで不便そうな処ですが、駅から自転車でなんぼもかからない距離です。 近くにコンビニと食堂がありますので不自由はなさそうです、エラく愛想の良いおばちゃんが出迎えてくれました、大きなお風呂は8時半までとの事ですので、近くの食堂で夕食を済ませてコンビニで少し買い物して戻り入浴して、ここ数日の寝不足を回復しようとさっさとベッドへ。 部屋も決して狭くなく清潔ですし、自転車も玄関に入れさせて貰いました。 佐渡へ渡る事があればまた使う機会があるかも知れません。

奈良駅までの自走を含めて本日の走行44.6キロ。 18きっぷで7,340分乗車。

【1021】 新潟県 西頚城郡 下早川村 (現 糸魚川市)

【1022】 新潟県 西頚城郡 上早川村 (現 糸魚川市)

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。  例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。

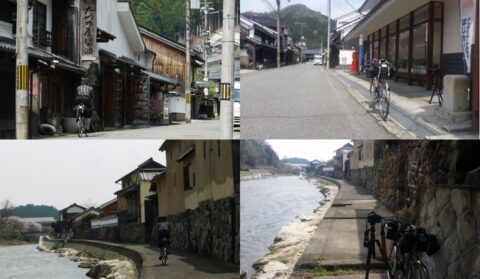

例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。  さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。

さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。  兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標

兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標 京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。

京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。  姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。

姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。  加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。

加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。