播但線新井(にい)駅にて

播但線新井(にい)駅にて  駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。

例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。

例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。

山陰本線八鹿駅、「延陽伯」号はヘッド抜きと分割式マッドガードでコンパクトに輪行できるのは良いのですが、しかし夏の輪行は大変、走るよりこの作業で汗だくになってしまいます。

山陰本線八鹿駅、「延陽伯」号はヘッド抜きと分割式マッドガードでコンパクトに輪行できるのは良いのですが、しかし夏の輪行は大変、走るよりこの作業で汗だくになってしまいます。

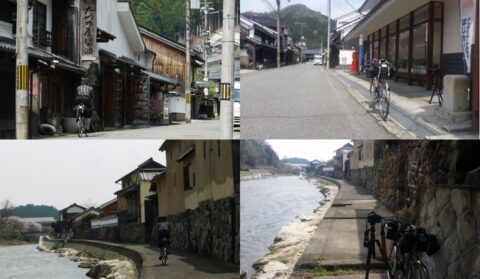

さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。

さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。

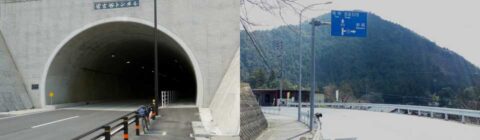

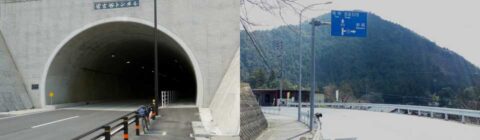

建屋からは県道70号で八代峠を朝来市へ越えます。 旧道も残っている様ですが八代坂トンネルが開通しています。 トンネルの中は最高に涼しいのですが。

建屋からは県道70号で八代峠を朝来市へ越えます。 旧道も残っている様ですが八代坂トンネルが開通しています。 トンネルの中は最高に涼しいのですが。

下る途中に天然記念物「八代の大ケヤキ」と云うのがありましたので立ち寄ってみます。案内によりますと、高さ30m、幹廻り9.8m、樹齢千数百年とあります。

下る途中に天然記念物「八代の大ケヤキ」と云うのがありましたので立ち寄ってみます。案内によりますと、高さ30m、幹廻り9.8m、樹齢千数百年とあります。

播但線で見かけた「天空の城 竹田城跡」のラッピング車両。

播但線で見かけた「天空の城 竹田城跡」のラッピング車両。

播但線新井駅から姫路市の京口駅まで輪行する事にします。 何度も輪行支度するのは大変ですが、さすがにこの炎天下、生野峠を越えて姫路まで走って行く様なマネはできません。

播但線新井駅から姫路市の京口駅まで輪行する事にします。 何度も輪行支度するのは大変ですが、さすがにこの炎天下、生野峠を越えて姫路まで走って行く様なマネはできません。

京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。

京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。

姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。

姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。

加古川へ来たかったのは、今なお「シルク号」の看板を掲げているレトロな自転車屋さん。もう事実上は営業できてない様な感じなんですが、店の前の国道2号線に「延陽伯」号を置いて記念写真を。

加古川へ来たかったのは、今なお「シルク号」の看板を掲げているレトロな自転車屋さん。もう事実上は営業できてない様な感じなんですが、店の前の国道2号線に「延陽伯」号を置いて記念写真を。

加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。

加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。

奈良→京都→福知山→八鹿 3,670円

新井→京口 970円

加古川→大阪→王寺→桜井 2,270円 計6,910円分乗車

【1045】 2016/8/21 兵庫県 養父郡 建屋村(現 養父市)

【1046】 2016/8/21 兵庫県 飾磨郡 花田村(現 姫路市)

黄和田キャンプ場 滋賀県東近江市黄和田(旧永源寺町)

黄和田キャンプ場 滋賀県東近江市黄和田(旧永源寺町)

お昼頃にはお天気が悪くなりそうだと云う事もありますが、キャンプの朝は早いです、8時過ぎには撤収開始。 あびさんのTOEIキャンピングとは前々オーナーからの付き合いですね(左下) 、なおじさんのカトーサイクルオリジナル、TOEIのサイドバッグとは(右下)。

お昼頃にはお天気が悪くなりそうだと云う事もありますが、キャンプの朝は早いです、8時過ぎには撤収開始。 あびさんのTOEIキャンピングとは前々オーナーからの付き合いですね(左下) 、なおじさんのカトーサイクルオリジナル、TOEIのサイドバッグとは(右下)。

Tさんが帰ってしまったので3人なんですが、記念写真を撮って、9時には撤収です。

Tさんが帰ってしまったので3人なんですが、記念写真を撮って、9時には撤収です。

日野町役場まで20キロ程を戻るのですが、写真を撮ったりしているので、なかなか前に進みません(^_^)

日野町役場まで20キロ程を戻るのですが、写真を撮ったりしているので、なかなか前に進みません(^_^)

昨日と同様に愛知川右岸、国道421号の対岸路を行きます(写真右:あびさん)

昨日と同様に愛知川右岸、国道421号の対岸路を行きます(写真右:あびさん)

国道421号から離れて日野町へは主に県道508号とかを走るのですが、距離こそ短いものの結構アップダウンとかがあってキャンピングには大変なんです。

国道421号から離れて日野町へは主に県道508号とかを走るのですが、距離こそ短いものの結構アップダウンとかがあってキャンピングには大変なんです。

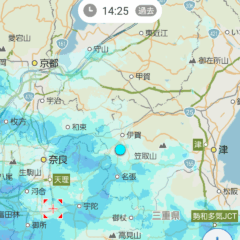

11時前には日野町役場に到着、なおじさん、あびさんとはお別れして、ここから再び一人旅で桜井を目指します(写真左:なおじさん)。 近くの日野町道路元標に立ち寄った後、県道41号すなわち御代参街道と呼ばれる旧街道で東海道の土山宿へ越え、JR草津線甲賀は駅、道の駅「あやま」を経て伊賀上野へ向います、問題はどのあたりで降ってくるかなんですが。

11時前には日野町役場に到着、なおじさん、あびさんとはお別れして、ここから再び一人旅で桜井を目指します(写真左:なおじさん)。 近くの日野町道路元標に立ち寄った後、県道41号すなわち御代参街道と呼ばれる旧街道で東海道の土山宿へ越え、JR草津線甲賀は駅、道の駅「あやま」を経て伊賀上野へ向います、問題はどのあたりで降ってくるかなんですが。

伊賀上野で「鍵屋の辻」に立ち寄ります、いつもなら山越えの鄙びた道を選ぶのですが、足回りに爆弾を抱えている以上、線路に沿ったコースを選択するつもりでR422寄りを南下するつもりだったのですがR368を走ってしまう事に、距離的には短いのですが、登りになるのと車が多いのが難点。 名張市へ入る頃にはいよいよ降ってきそうです。

伊賀上野で「鍵屋の辻」に立ち寄ります、いつもなら山越えの鄙びた道を選ぶのですが、足回りに爆弾を抱えている以上、線路に沿ったコースを選択するつもりでR422寄りを南下するつもりだったのですがR368を走ってしまう事に、距離的には短いのですが、登りになるのと車が多いのが難点。 名張市へ入る頃にはいよいよ降ってきそうです。 途中から旧道の名張街道へ入り近鉄大阪線の桔梗ヶ丘駅へ、フロントバッグとサイドバッグ4つにカバーを取り付けます、この季節の帰り道ですから身体が濡れるのは良いのですが、路面がかなり濡れてきて慎重にならざる得ません。

名張市街の手前から旧街道に入り、室生口大野あたりまでは概ね車に追われる事なく走る事ができました、さすがに室生ダム湖畔は遠慮してR165を榛原へ出て西峠を越えます。 写真は阿保越伊勢街道三本松宿。

名張市街の手前から旧街道に入り、室生口大野あたりまでは概ね車に追われる事なく走る事ができました、さすがに室生ダム湖畔は遠慮してR165を榛原へ出て西峠を越えます。 写真は阿保越伊勢街道三本松宿。

1835、無事に桜井に帰投、走行115.0キロ、昨日の115.3キロに加えて1泊2日230キロ、トラブルを抱え承知の上とは云え久しぶりの雨中ランのキャンプツーリングでした、さすがに疲れがどっと。

1835、無事に桜井に帰投、走行115.0キロ、昨日の115.3キロに加えて1泊2日230キロ、トラブルを抱え承知の上とは云え久しぶりの雨中ランのキャンプツーリングでした、さすがに疲れがどっと。

結局は寝たのか寝てないのか良く判らないまま未明3時に桜井を出発します。 奈良まではいつもの上街道、暗い中を何度も走っている道で、この季節なら奈良市街を過ぎる頃には明るくなってきますので丁度良い按配かと。 写真の「ならまち」を抜け猿沢池から興福寺と…

結局は寝たのか寝てないのか良く判らないまま未明3時に桜井を出発します。 奈良まではいつもの上街道、暗い中を何度も走っている道で、この季節なら奈良市街を過ぎる頃には明るくなってきますので丁度良い按配かと。 写真の「ならまち」を抜け猿沢池から興福寺と…

京都府へ入り大仏線跡に沿った道から木津川河畔に出て恭仁大橋を渡ります。

京都府へ入り大仏線跡に沿った道から木津川河畔に出て恭仁大橋を渡ります。 府道5号線に入ると、まだ5時台だと云うのにローディの姿がチラホラと、お馴染み和束南のローソンで小休止、今夜のおでん用に忘れてきた「だしの素」を仕入れておきます。

ところで心配なタイヤの方、折々にチェックしているのですが、問題はなさそうでこのまま今日明日の200キロ余りは持ってくれそうな感じです。

7時半には滋賀との県境までやってきました。 待ち合わせ場所の日野町役場までは後30キロ程の距離ですから余裕です。 時間もある事ですし、ローディの多いコースでもありますし、通行人Aがやってくるのを待ってみたのですが、余計な邪魔者が(>_<)

7時半には滋賀との県境までやってきました。 待ち合わせ場所の日野町役場までは後30キロ程の距離ですから余裕です。 時間もある事ですし、ローディの多いコースでもありますし、通行人Aがやってくるのを待ってみたのですが、余計な邪魔者が(>_<)

しかし待っているとなかなかやってこないものでして、気が着くと信楽側からやってきたりして、キリがないので「Microsoft Image Composite Editor」のお世話になる事にして撤収、50分ばかり遊んでいましたが。 どこのどちらさんか知りませんが、有難うございます。

しかし待っているとなかなかやってこないものでして、気が着くと信楽側からやってきたりして、キリがないので「Microsoft Image Composite Editor」のお世話になる事にして撤収、50分ばかり遊んでいましたが。 どこのどちらさんか知りませんが、有難うございます。  神山からは旧道を縫って走り信楽駅前へ、駅前の巨大狸、セーラー服は脱いじゃった様です。 その後も国道は避けて大戸川沿いの道を雲井まで行きます、少々アップダウンはありますが、信号はなく車も全くと云って良いほどやってきません。

神山からは旧道を縫って走り信楽駅前へ、駅前の巨大狸、セーラー服は脱いじゃった様です。 その後も国道は避けて大戸川沿いの道を雲井まで行きます、少々アップダウンはありますが、信号はなく車も全くと云って良いほどやってきません。

信楽高原鉄道の踏み切りまでは交通量の多い国道を我慢しなければなりませんが、旧R307の小野峠への道へ入ります。 庚申山広徳寺への入り口から先はずいぶん昔から通行止になっているのですがどうにか通れるかと、今日も山仕事と思しき軽トラが入ってきていました、落石や木っ端に水も出ているのでロードバイクではかなり厳しい状況ですが。

信楽高原鉄道の踏み切りまでは交通量の多い国道を我慢しなければなりませんが、旧R307の小野峠への道へ入ります。 庚申山広徳寺への入り口から先はずいぶん昔から通行止になっているのですがどうにか通れるかと、今日も山仕事と思しき軽トラが入ってきていました、落石や木っ端に水も出ているのでロードバイクではかなり厳しい状況ですが。

貴生川まで下った処で、なんと地元のniwa-chanさんが、地元とは云えまさかここで待っているとは、信楽駅前での時刻から小野峠を越えているに違いないと踏んだ様です。 日野町役場までエスコートして頂く事にして、近江鉄道沿いの道を走り、水口町道路元標に立ち寄って貰います。

貴生川まで下った処で、なんと地元のniwa-chanさんが、地元とは云えまさかここで待っているとは、信楽駅前での時刻から小野峠を越えているに違いないと踏んだ様です。 日野町役場までエスコートして頂く事にして、近江鉄道沿いの道を走り、水口町道路元標に立ち寄って貰います。

待ち合わせ場所の日野町役場には11時過ぎには到着、近くのコンビニでお昼を仕入れて戻ってくると、なおじさんとあびさんだけがいます、結局は主催の「へろへろ輪」は全滅で、これではなにやら「月うさぎ」メンバーではありませんか。

待ち合わせ場所の日野町役場には11時過ぎには到着、近くのコンビニでお昼を仕入れて戻ってくると、なおじさんとあびさんだけがいます、結局は主催の「へろへろ輪」は全滅で、これではなにやら「月うさぎ」メンバーではありませんか。

日野町役場からも日帰りのniwa-chanさんが加わった4人で、現在の東近江市旧永源寺村へ向うのですが、結構アップダウンがあってここまで走ってきた身には堪えます。 途中何やら案山子と云うか、普通の農家の様なんですが、関西で云う処のパラダイスが。

日野町役場からも日帰りのniwa-chanさんが加わった4人で、現在の東近江市旧永源寺村へ向うのですが、結構アップダウンがあってここまで走ってきた身には堪えます。 途中何やら案山子と云うか、普通の農家の様なんですが、関西で云う処のパラダイスが。

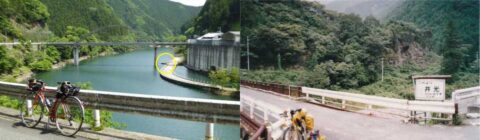

ひろみワイナリーに立ち寄った後、八風街道ことR421を永源寺ダムへ。 ダムから先は対岸路を行く事にしたのですが。

ひろみワイナリーに立ち寄った後、八風街道ことR421を永源寺ダムへ。 ダムから先は対岸路を行く事にしたのですが。

対岸路、ダムの天端道路はは車が通れない様に鎖が張ってあるので、車は入ってきませんが、落石片と何やら猿の糞が多い事、ダム湖畔の道にしてはアップダウンが多いもののラ系サイクリストにはなかなか快適なコースではあります、その上に先月の大黒屋さんに続いてなおじさんがキャンピング女子に。 (写真左上:なおじさん)

対岸路、ダムの天端道路はは車が通れない様に鎖が張ってあるので、車は入ってきませんが、落石片と何やら猿の糞が多い事、ダム湖畔の道にしてはアップダウンが多いもののラ系サイクリストにはなかなか快適なコースではあります、その上に先月の大黒屋さんに続いてなおじさんがキャンピング女子に。 (写真左上:なおじさん)

ところが調子こいていたら落石片に乗り上げてしまいます。 前輪は避けたものの後輪はまとも乗り上げてしまい、明らかにスポークが切れたと云う音が。 ニップルが突いてパンクもした様で、エアーも漏れる音が。 サイドバッグを着けているとパンク修理だけでも大変なのですが、ここまで丁度100キロ程走ってきてキャンプ場まで後数キロだったのに、どうやらスポークが1本ニップル側で折れていて振れ取りが必要な状況です。

ところが調子こいていたら落石片に乗り上げてしまいます。 前輪は避けたものの後輪はまとも乗り上げてしまい、明らかにスポークが切れたと云う音が。 ニップルが突いてパンクもした様で、エアーも漏れる音が。 サイドバッグを着けているとパンク修理だけでも大変なのですが、ここまで丁度100キロ程走ってきてキャンプ場まで後数キロだったのに、どうやらスポークが1本ニップル側で折れていて振れ取りが必要な状況です。 なおじさんとあびさんには

まだ買出しとかもある様なので先に行って貰い、niwa-chanさんに手伝って貰う事に。 元々ガードクリアランスのないasuka号ですが、折れたスポークはフリー側なので抜けませんので、ケーブルタイ2本で隣のスポークに縛りつけ、前後2本づつを調整するだけで問題なく走れそうです。 (写真左:なおじさん)

2,30分程の作業で再スタートして後を追います、niwa-chanさんは「くさ餅」を買って帰ると云うミッションを済ませ「黄和田キャンプ場」へ、どうやら買出しをしているお2人を追い越してしまった様で、こちらがキャンプ場入り口で待つ事に。 キャンプ場まで数キロ走った感触では、無茶さえしなければ明日もこのまま走って帰れそうな感じです。 最悪は荷物を宅急便にして軽量化し、念のために持ってきた28Cに履き替えれば、なんとか自走で帰る事ができるかと。

2,30分程の作業で再スタートして後を追います、niwa-chanさんは「くさ餅」を買って帰ると云うミッションを済ませ「黄和田キャンプ場」へ、どうやら買出しをしているお2人を追い越してしまった様で、こちらがキャンプ場入り口で待つ事に。 キャンプ場まで数キロ走った感触では、無茶さえしなければ明日もこのまま走って帰れそうな感じです。 最悪は荷物を宅急便にして軽量化し、念のために持ってきた28Cに履き替えれば、なんとか自走で帰る事ができるかと。

設営完了、あびさん持参のタープいいなぁ。 心配なお天気も明日のお昼頃までは持ってくれそうな感じ、帰り道に降られる事は覚悟の上ですが、雨の中の撤収だけは堪忍して貰いたいものです。 なお「黄和田キャンプ場」、自転車は一泊600円です。

設営完了、あびさん持参のタープいいなぁ。 心配なお天気も明日のお昼頃までは持ってくれそうな感じ、帰り道に降られる事は覚悟の上ですが、雨の中の撤収だけは堪忍して貰いたいものです。 なお「黄和田キャンプ場」、自転車は一泊600円です。

そうこうしていると、食材と七輪を積んでTさんが車で到着、明るいうちから宴の始まりです。

そうこうしていると、食材と七輪を積んでTさんが車で到着、明るいうちから宴の始まりです。

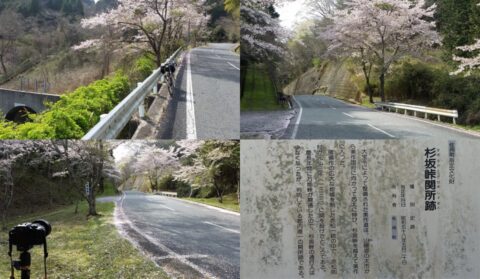

杉坂峠にて

杉坂峠にて

「18きっぷ」消化サイクの最後は「片鉄ロマン街道」に行く事にしました、云わずと知れた片上鉄道廃線跡を利用した自転車道なのですが、いままで訪れる機会に恵まれなかったのです。山陽本線の和気からスタートすると片道30キロ程の行程で、それだけでは面白くないので、姫新線の播磨徳久まで行って、未収の佐用郡中安村道路元標と因幡(智頭)街道の平福宿に寄ってから「ロマン街道」は片道だけ走って帰って来ようと考えてみました。

さて播磨徳久駅まではJR桜井駅から始発で輪行すると接続が悪く、所要時間4時間59分で1051着となってしまい、ぐずぐずしているとスタートがお昼になってしまいます。そこで未明にJR奈良駅までの20キロ余りを自走して0450発に乗車し播磨徳久を目指す事にしました、それなら所要時間は4時間24分、0914には到着できます。大阪鶴橋まで近鉄を利用してもこの時間には辿り着けません。

写真左は大阪駅、写真右は姫路駅、姫新線に乗るのは随分久しぶりですが、キハ127と云う見慣れぬ新型車両、ディーゼル車なのですが最近は電車みたいなディーゼル車車が増えましたね。

播磨徳久駅、早速輪行支度を解いて出発準備OKなのですが…

播磨徳久駅、早速輪行支度を解いて出発準備OKなのですが…

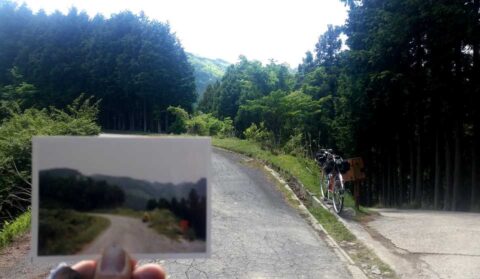

うちのHPに「懐かしの鉄道写真集」と云うコンテンツがあるのですが、その中の姫新線の一枚の写真(左)、三日月駅としてあるのですが、どうも違う様なのです、どちらかと云うとここ播磨徳久駅の佐用側の様な気もするのです(右)。

うちのHPに「懐かしの鉄道写真集」と云うコンテンツがあるのですが、その中の姫新線の一枚の写真(左)、三日月駅としてあるのですが、どうも違う様なのです、どちらかと云うとここ播磨徳久駅の佐用側の様な気もするのです(右)。

さて中安村道路元標ですが、播磨徳久駅の南側の山の上、元々公民館だった場所にある様なのですが、藤原勝永著「兵庫県の道路元標」と国道901号さんの「道路元標が行く」には記載はあるものの、その他の情報がありません。公民館は現在では社会福祉法人「はなさきむら」と云う授産施設となっていて、駐車場まで行ってちょっと見渡した処では見つかりません、とにかく施設の構内なので了解を貰おうと建物への坂を登って行くとありましたネェ、らしきものが斜面の途中の段になった処に草に埋もれて、もう見つけられたのは長年の勘と云うか臭覚と云うか。幸いうつ伏せにはなってはいなかったので間違いなく「中安村道路元標」だと確認できました、でないと足元の悪いこの場所で道路元標を転がすのは至難の業です。これで1,043基目となりました。

さて中安村道路元標ですが、播磨徳久駅の南側の山の上、元々公民館だった場所にある様なのですが、藤原勝永著「兵庫県の道路元標」と国道901号さんの「道路元標が行く」には記載はあるものの、その他の情報がありません。公民館は現在では社会福祉法人「はなさきむら」と云う授産施設となっていて、駐車場まで行ってちょっと見渡した処では見つかりません、とにかく施設の構内なので了解を貰おうと建物への坂を登って行くとありましたネェ、らしきものが斜面の途中の段になった処に草に埋もれて、もう見つけられたのは長年の勘と云うか臭覚と云うか。幸いうつ伏せにはなってはいなかったので間違いなく「中安村道路元標」だと確認できました、でないと足元の悪いこの場所で道路元標を転がすのは至難の業です。これで1,043基目となりました。

駅近くまで戻ると次の下り列車のやって来る時間です、せっかくですので狙ってみる事に、そこは自転車の機動力、到着するのと出発するのを違うポイントが狙えました。

駅近くまで戻ると次の下り列車のやって来る時間です、せっかくですので狙ってみる事に、そこは自転車の機動力、到着するのと出発するのを違うポイントが狙えました。

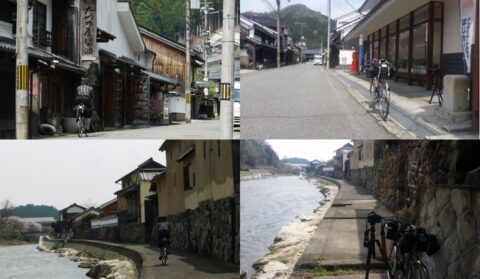

現在では同じ佐用町ですが佐用坂と云う小さな峠を越えて平福へ、ここにも平福村道路元標があるのですが、前に訪れた2007年には平福郷土館の中庭に保存されていて、休館のために塀越しに写真を撮ったのですが、今回は開いているだろうと訪れてみると、開館はしていたものの前の場所にありません、尋ねてみると元あった現在の郵便局の前に移設したと教えて頂きました。 さっそく郵便局に向かうと無事に鎮座したました。

現在では同じ佐用町ですが佐用坂と云う小さな峠を越えて平福へ、ここにも平福村道路元標があるのですが、前に訪れた2007年には平福郷土館の中庭に保存されていて、休館のために塀越しに写真を撮ったのですが、今回は開いているだろうと訪れてみると、開館はしていたものの前の場所にありません、尋ねてみると元あった現在の郵便局の前に移設したと教えて頂きました。 さっそく郵便局に向かうと無事に鎮座したました。

平福の街を少し散策します、なかなか見どころの多い処なんですが、なんと「自撮り」用の外部タイマーを忘れてきたのです、それがなければ長時間のタイマー撮影ができません。

平福の街を少し散策します、なかなか見どころの多い処なんですが、なんと「自撮り」用の外部タイマーを忘れてきたのです、それがなければ長時間のタイマー撮影ができません。

せっかくですので標準のセルフタイマーを使ってピンポンダッシュするしかありません、まぁ昔はそれで「自撮り」していたのですからね。Uターンして戻ってくるシーンは無理ですが、近距離の後ろ姿なら数テイク撮れば、どうにかなります。

せっかくですので標準のセルフタイマーを使ってピンポンダッシュするしかありません、まぁ昔はそれで「自撮り」していたのですからね。Uターンして戻ってくるシーンは無理ですが、近距離の後ろ姿なら数テイク撮れば、どうにかなります。

平福で長居をしてしまいようやく13時過ぎに出発、佐用駅近くまで南下し中国自動車道に沿って走る県道153号へ、自動車道があるのと、南側のR179がメインルートになるのでこの県道は比較的空いていてなかなか走り良いです。写真は佐用町幕山、大河内の一本桜と案内が立っています。茅葺の立派な家が、まるで絵に描いた様な日本の風景です。

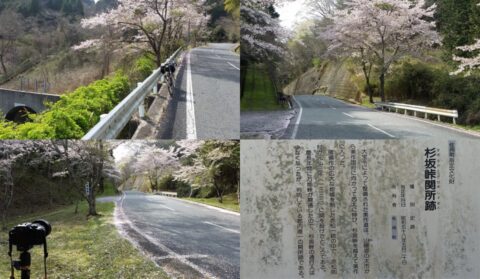

県道は自動車道のトンネルの上の峠を越えます、出雲街道杉坂峠です。峠の桜が時折吹く風に花びらを散らせます。 ここから「片鉄ロマン街道」の終点吉ヶ原駅までまだ20数キロ走らなくてはならず時間も押していますが、このシチエーションを見過ごす訳には。しかし散る桜を絵にするのはなかなか難しいものです、後から動画で撮れば良かったかなと、G1と違ってG2は動画が使えるのですが、実は今まで一度も使った事がないのです。

県道は自動車道のトンネルの上の峠を越えます、出雲街道杉坂峠です。峠の桜が時折吹く風に花びらを散らせます。 ここから「片鉄ロマン街道」の終点吉ヶ原駅までまだ20数キロ走らなくてはならず時間も押していますが、このシチエーションを見過ごす訳には。しかし散る桜を絵にするのはなかなか難しいものです、後から動画で撮れば良かったかなと、G1と違ってG2は動画が使えるのですが、実は今まで一度も使った事がないのです。

途中からR179へ入り、林野の手前から旧道に入ってR374に入る事なく県道を継いで吉野川右岸から吉井川左岸へと入れたので、初めて辿るコースでしたが、車と信号の少ない快適な道を走り、16時過ぎに片上鉄道の旧吉ヶ原駅に着く事ができました。

途中からR179へ入り、林野の手前から旧道に入ってR374に入る事なく県道を継いで吉野川右岸から吉井川左岸へと入れたので、初めて辿るコースでしたが、車と信号の少ない快適な道を走り、16時過ぎに片上鉄道の旧吉ヶ原駅に着く事ができました。

平福に続いて吉ヶ原でものんびりし過ぎて、もう「片鉄ロマン街道」は和気まで走る抜けるのが精一杯の時間になってしまい、その上「片鉄ロマン街道」に関しては自転車道だから行けば判るだろうと何の下調べもしていなかったので、途中で道を間違える始末。一応は桜の花びらが敷き詰められた苦木駅で写真を撮りはしたものの、下り基調の道を突っ走って真っ暗になる直前に和気駅に辿り着くことができました。

平福に続いて吉ヶ原でものんびりし過ぎて、もう「片鉄ロマン街道」は和気まで走る抜けるのが精一杯の時間になってしまい、その上「片鉄ロマン街道」に関しては自転車道だから行けば判るだろうと何の下調べもしていなかったので、途中で道を間違える始末。一応は桜の花びらが敷き詰められた苦木駅で写真を撮りはしたものの、下り基調の道を突っ走って真っ暗になる直前に和気駅に辿り着くことができました。

さて帰りの電車の時刻を調べると、既に「18きっぷ」のままJRで桜井まで辿り着ける時間は過ぎています。 播州赤穂あたりと同じ感覚でいたのですが、乗換時間や運行本数の違いでかなり違ってくる様です、とは云っても

さて帰りの電車の時刻を調べると、既に「18きっぷ」のままJRで桜井まで辿り着ける時間は過ぎています。 播州赤穂あたりと同じ感覚でいたのですが、乗換時間や運行本数の違いでかなり違ってくる様です、とは云っても鶴橋から近鉄利用や高田から10キロ程自走するなら十分に余裕のある時間です。いず

れにせよ帰宅は遅くなるのでコンビニで補給後、輪行支度を済ませ1947発に乗車、無事に帰途に就く事ができました。「片鉄ロマン街道」は走り抜けるだけになってしまいましたが、幾つか「自撮り」ポイントの目星を付けておきましたし、次の機会への愉しみとしておきます。奈良までの自走を含めて本日の走行113.5キロ。 「18きっぷ」5,940円分乗車。

愛知県新城市 四谷の千枚田にて

愛知県新城市 四谷の千枚田にて

豊橋駅0600発の飯田線始発天竜峡行きに乗車、昨日と同じく本長篠駅からのスタートです。

豊橋駅0600発の飯田線始発天竜峡行きに乗車、昨日と同じく本長篠駅からのスタートです。

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。  やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。

やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。 園村道路元標まで視野に入れるとあまり余裕もないのですが、せっかくですから廃線跡もチェック。写真右は玖老勢駅跡だとか、廃線跡に関してはこちらの

サイトが詳しいです、豊橋鉄道田口線の概要に関してはウィキのパクリ臭いですが、現地調査は参考になります。

副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。

副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。  ちょっと良さげな「自撮り」ポイントを見つけたので停止、最近は上から見下ろせて、ガードレールも猪垣もない場所って貴重なんですよ、奈良県に比べると獣害は少ないのでしょうかね。

ちょっと良さげな「自撮り」ポイントを見つけたので停止、最近は上から見下ろせて、ガードレールも猪垣もない場所って貴重なんですよ、奈良県に比べると獣害は少ないのでしょうかね。  県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。

県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。  廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。

廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。  1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…

1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…  設楽町田代にて、路傍の石仏と白梅。

設楽町田代にて、路傍の石仏と白梅。

結局は安全策を採って仏坂トンネルを越えて新城市側へ戻る事にしました。奥三河の山深い園村へは次回の愉しみと云う事に。

結局は安全策を採って仏坂トンネルを越えて新城市側へ戻る事にしました。奥三河の山深い園村へは次回の愉しみと云う事に。  仏坂トンネルを抜けると明るい林の中を下る快適なコースです、逆から来るとかなり登り堪えがありそうです。

仏坂トンネルを抜けると明るい林の中を下る快適なコースです、逆から来るとかなり登り堪えがありそうです。

四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。

四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。

棚田の中を下って行く途中でもう一発、そんなこんなでそろそろ時間も押してきました。

棚田の中を下って行く途中でもう一発、そんなこんなでそろそろ時間も押してきました。

下の県道から見上げた「四谷の千枚田」です。 棚田全体の標高差は丸山千枚田以上かも知れませんね。

下の県道から見上げた「四谷の千枚田」です。 棚田全体の標高差は丸山千枚田以上かも知れませんね。

もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。

もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。 今回はヘッドパーツを忘れると云うアクシデントのお陰で期せずして1泊2日となりましが、非常に収穫のあった2日目を過ごす事ができました。しかし1月の「せとうちツーリング」では網棚にヒップバッグを忘れるはと、危ないお年頃でしょうか。

天理市丹波市(たんばいち)にて

今日は結構なお天気なのですが、月曜までにやっておかなければならない用かあるので、早起きして昨日分のブログの更新とお仕事を。 お昼前には片付いたものの、今更何処へも行けないので、連日の「延陽伯」号を駆ってご近所ポタへ。

例によって上街道を北にとりますが、巻向でR169がJR桜井線と上街道を跨ぐ陸橋に登ってみました、箸墓古墳をバックに上街道を往くのを

「自撮り」できないかと思ったのですが、邪魔ものを避け様とすると長玉が要るのと、逆光なので今日は諦めて出直す事に。 真ん中のガレージは1年前までなかったのですがネェ。

続いて昨日の「下見ポタ」で天理市役所の方に教えて頂いた防空壕跡へ、上街道を北上し柳本で少し西へ。 私の小さい頃にはあちこちに防空壕跡なんちゅうもんが残っていて、爆撃の標的にはならなかった明日香村にもあって、芋の貯蔵庫代わりに使われていたりしました。 ここの防空壕は非常にしっかりしたもので、どうやら海軍柳本飛行場の遺物のようです。 ググってみると建設には’朝鮮人強制労働’なんて根拠の怪しい記述が見られますが、いずれにせよ忌まわしい文化遺産の一つです。

続いて昨日の「下見ポタ」で天理市役所の方に教えて頂いた防空壕跡へ、上街道を北上し柳本で少し西へ。 私の小さい頃にはあちこちに防空壕跡なんちゅうもんが残っていて、爆撃の標的にはならなかった明日香村にもあって、芋の貯蔵庫代わりに使われていたりしました。 ここの防空壕は非常にしっかりしたもので、どうやら海軍柳本飛行場の遺物のようです。 ググってみると建設には’朝鮮人強制労働’なんて根拠の怪しい記述が見られますが、いずれにせよ忌まわしい文化遺産の一つです。 しかしここには案内の一つたりとありません、道路元標しかり、歴史と云えば古代の夢物語ばかりを追って、どうも明治~大正~昭和の遺産には目もくれない様で、勉強不足の日本人はだから何処やらの国に突っ込まれると弱腰なんですよね、閑話休題。

竜王山をバックに狙ってみたかったので柳本界隈をウロウロ、大和神社の南西で良さげなポイントを発見、ガードレールを隠す為、これが唯一無二のフレーミングです。

竜王山をバックに狙ってみたかったので柳本界隈をウロウロ、大和神社の南西で良さげなポイントを発見、ガードレールを隠す為、これが唯一無二のフレーミングです。

大和神社の境内を抜けていつものルートへ戻ります。 昨日、大和神社で頂いた「天理市観光ガイド」を下敷きに、毎週通っているのに、ここに’芭蕉句碑’があるとは知らなんだ「草臥れて 宿かる此や 藤の花」、ツーリストの歌ですね。

大和神社の境内を抜けていつものルートへ戻ります。 昨日、大和神社で頂いた「天理市観光ガイド」を下敷きに、毎週通っているのに、ここに’芭蕉句碑’があるとは知らなんだ「草臥れて 宿かる此や 藤の花」、ツーリストの歌ですね。

丹波市(たんばいち)で「自撮り」をしていたら、なんと3月のサイクの下見で下ッ道~上ッ道を走って来た、大阪のスミだんなと和歌山のにもさんに捕まってしまいます。 この後は天理軽便鉄道の遺構巡りをすると云う事なんで連れてって貰う事に。

丹波市(たんばいち)で「自撮り」をしていたら、なんと3月のサイクの下見で下ッ道~上ッ道を走って来た、大阪のスミだんなと和歌山のにもさんに捕まってしまいます。 この後は天理軽便鉄道の遺構巡りをすると云う事なんで連れてって貰う事に。

まずは近くの市座神社に丹波市町道路元標と上街道に架かっていたと云う石板がありますので立ち寄ります。 巨大な石板の解説はありますが、道路元標については何も記されていません。

まずは近くの市座神社に丹波市町道路元標と上街道に架かっていたと云う石板がありますので立ち寄ります。 巨大な石板の解説はありますが、道路元標については何も記されていません。

天理軽便鉄道と云っても天理市域にはその遺構は全く残っていないそうで、昨日走ったばかりの道をひたすら西へ、下ッ道の二階堂へ出て、少し北上して再び西へ。

天理軽便鉄道と云っても天理市域にはその遺構は全く残っていないそうで、昨日走ったばかりの道をひたすら西へ、下ッ道の二階堂へ出て、少し北上して再び西へ。 (左上)川西町の県道沿いにある道標。

(右上)西名阪をくぐった処でスミだんなが女性ローディを愛でています、

(左下)安堵町の古い街並みを行きます。

(右下)一同「すてんしょ」と記された道標に萌え~

ようやく天理軽便鉄道の遺構へ、溜池を分断している築堤が素晴らしいです。 この先で富雄川を渡ってJR法隆寺駅南側まで断続的に遺構が残されています。

ようやく天理軽便鉄道の遺構へ、溜池を分断している築堤が素晴らしいです。 この先で富雄川を渡ってJR法隆寺駅南側まで断続的に遺構が残されています。

法隆寺駅でお二人と別れ帰途に就きます。 太子道(筋違道)で帰ろうかとも思ったのですが、結局は大和川沿いで帰る事に、飛鳥葛城自転車道に一旦入り大和中央自転車道を北へ、ここから起点のファミリー公園前までは盲腸みたいな区間で草ぼうぼうだったのですが最近整備された様です。 相変わらず「大和郡山田原本橿原自転車道」と「大和中央自転車道」おまけに「ならくるC-8物部ルート」の案内標識まで並んでいます、まぁ予算の出てる処が違うからなんでしょうね、縦割り行政は自転車道まで、無駄な上に紛らわしい極みですね。

法隆寺駅でお二人と別れ帰途に就きます。 太子道(筋違道)で帰ろうかとも思ったのですが、結局は大和川沿いで帰る事に、飛鳥葛城自転車道に一旦入り大和中央自転車道を北へ、ここから起点のファミリー公園前までは盲腸みたいな区間で草ぼうぼうだったのですが最近整備された様です。 相変わらず「大和郡山田原本橿原自転車道」と「大和中央自転車道」おまけに「ならくるC-8物部ルート」の案内標識まで並んでいます、まぁ予算の出てる処が違うからなんでしょうね、縦割り行政は自転車道まで、無駄な上に紛らわしい極みですね。 本日の走行48.0キロ、後4.9キロで今月ようやく700キロ。

「山の辺の道」にて

「山の辺の道」にて

今日は11時近くなってから、昨日目を付けておいた「自撮り」ポイントへ向う事にしました。 「山の辺の道」はルートによっては担がなければならない処があるので、重いasuka号ではなく延陽伯号で出掛ける事にしたのですが、サドルバッグを交換するのが邪魔臭かったので、今日はNorthTAKEのキャメルバッグ用と思われるバッグに三脚を入れて担いで行く事にしました。

今日は11時近くなってから、昨日目を付けておいた「自撮り」ポイントへ向う事にしました。 「山の辺の道」はルートによっては担がなければならない処があるので、重いasuka号ではなく延陽伯号で出掛ける事にしたのですが、サドルバッグを交換するのが邪魔臭かったので、今日はNorthTAKEのキャメルバッグ用と思われるバッグに三脚を入れて担いで行く事にしました。

昨日は落日の写真を撮っていて遅くなって上街道で帰ってきたので、今日は大神神社から狭井神社への山道を走ってから茅原へ下る事に、昔マウンテンバイクで良く行ったり来たりした道です。 「山の辺の道」のメインルートから離れますが、

昨日は落日の写真を撮っていて遅くなって上街道で帰ってきたので、今日は大神神社から狭井神社への山道を走ってから茅原へ下る事に、昔マウンテンバイクで良く行ったり来たりした道です。 「山の辺の道」のメインルートから離れますが、大神神社の鳥居や畝傍山、

耳成山が見える良く知られたポイントです。

茅原の吉野川分水沿いの梅が綺麗だったので寄り道。

茅原の吉野川分水沿いの梅が綺麗だったので寄り道。

天理市域へ入り、ようやく目的のポイントへやってきました。 少しずつ場所を変えながら数テイクを撮っていて、気が付いたら2時を回っていました。

天理市域へ入り、ようやく目的のポイントへやってきました。 少しずつ場所を変えながら数テイクを撮っていて、気が付いたら2時を回っていました。

お昼の用意もなにもせずに出てきたので、国道沿いのサークルKまで下って買出しをして再び戻ってきました。 景行天皇陵を見下ろす高台、見晴らしは良いのですが、陽射しこそ暖かいのものの、風が強くて冷たいのでじっとしていると結構冷えてきます。

お昼の用意もなにもせずに出てきたので、国道沿いのサークルKまで下って買出しをして再び戻ってきました。 景行天皇陵を見下ろす高台、見晴らしは良いのですが、陽射しこそ暖かいのものの、風が強くて冷たいのでじっとしていると結構冷えてきます。

距離にすると幾らも走っていないのですが、これ以上は北上せず帰途に就く事に。

距離にすると幾らも走っていないのですが、これ以上は北上せず帰途に就く事に。

帰りは桧原神社を回って帰ってきましたが、本日の走行距離19.2キロ、24×1の「延陽伯」では無理もできないので、山道や石畳は押していたので平均時速はなんと10.3キロ、真性ポタの一日でした。

帰りは桧原神社を回って帰ってきましたが、本日の走行距離19.2キロ、24×1の「延陽伯」では無理もできないので、山道や石畳は押していたので平均時速はなんと10.3キロ、真性ポタの一日でした。

天理市二階堂、地蔵堂のある三つ辻

今日は所用がお昼までに片付いたので、午後から少しポタる事に、って3日連続で走ってますが。 しかし今日が一番お天気が良い様で、あまり週間予報がアテにならない今週です。 まずは下ッ道を北上します。

今日は所用がお昼までに片付いたので、午後から少しポタる事に、って3日連続で走ってますが。 しかし今日が一番お天気が良い様で、あまり週間予報がアテにならない今週です。 まずは下ッ道を北上します。

下ッ道(中街道)は上ッ道とともに奈良盆地を縦断する古道で、今も古い道筋が名残を残しています、R24の旧道と思って貰って良いかと。 最近京奈和道の開通で分断されていたりもしますが。

下ッ道(中街道)は上ッ道とともに奈良盆地を縦断する古道で、今も古い道筋が名残を残しています、R24の旧道と思って貰って良いかと。 最近京奈和道の開通で分断されていたりもしますが。

京奈和道を迂回した処に案内板がありましたので掲げておきます(画像をクリックすると拡大します)。 かなり荒っぽい地図ですが、イメージとすればこんな感じです、実際はこんな直線ではなくかなり曲がりくねっています。 上ッ道が上街道、下ッ道は中街道で、中ッ道は殆ど失われていて、図にありませんが、下街道は現在のR168の一部に沿った旧街道です。

京奈和道を迂回した処に案内板がありましたので掲げておきます(画像をクリックすると拡大します)。 かなり荒っぽい地図ですが、イメージとすればこんな感じです、実際はこんな直線ではなくかなり曲がりくねっています。 上ッ道が上街道、下ッ道は中街道で、中ッ道は殆ど失われていて、図にありませんが、下街道は現在のR168の一部に沿った旧街道です。  西名阪をくぐったあたりから道は極端に狭くなりますが、「ならくる」のルート(C-3 北下ッ道ルート)にも指定されていますので、辿って行けば新大宮近くまで行けます。 今日は特に下ッ道を走る事だけが目的でもないので、R25にぶつかった処で少し西寄りの佐保川の道を大和郡山方面へ向います。 実は日曜にも「だいすけさんのツイード乱へ」で郡山に行っていたのですが、同じ日に「alioli dos」の竹元さん一行が市内の某有名店に行っていて、今日はそこでお昼にしようと思いたった訳です。

西名阪をくぐったあたりから道は極端に狭くなりますが、「ならくる」のルート(C-3 北下ッ道ルート)にも指定されていますので、辿って行けば新大宮近くまで行けます。 今日は特に下ッ道を走る事だけが目的でもないので、R25にぶつかった処で少し西寄りの佐保川の道を大和郡山方面へ向います。 実は日曜にも「だいすけさんのツイード乱へ」で郡山に行っていたのですが、同じ日に「alioli dos」の竹元さん一行が市内の某有名店に行っていて、今日はそこでお昼にしようと思いたった訳です。

ところで佐保川沿いを走っていると「大和青垣吉野川自転車道線」と聞きなれない名前の自転車道の舗装工事の看板が、ググってみたのですが県道認定の議案が出ていた様ですが、詳しくはわかりません。

ところで佐保川沿いを走っていると「大和青垣吉野川自転車道線」と聞きなれない名前の自転車道の舗装工事の看板が、ググってみたのですが県道認定の議案が出ていた様ですが、詳しくはわかりません。

ちょっとスマホのトラブルでwi-fiの使えるコンビニの前でゴソゴソやっていて遅くなってしまったのですが、無事に目的のお店に到着。 昔近くにクライアントの工務店があって時々お昼を食べに来ていたのですが、郡山に来る事はあまりなく入るのは随分久しぶりです。 平日はランチもあるのですが久しぶりと云う事で1,450円のロースとんかつ定食を頼んだのですが… 相変わらずボリュームはあるものの正直云ってこの値段に相応しい肉を選んでいるとは思えず、ちょっとショックでしたね。

ちょっとスマホのトラブルでwi-fiの使えるコンビニの前でゴソゴソやっていて遅くなってしまったのですが、無事に目的のお店に到着。 昔近くにクライアントの工務店があって時々お昼を食べに来ていたのですが、郡山に来る事はあまりなく入るのは随分久しぶりです。 平日はランチもあるのですが久しぶりと云う事で1,450円のロースとんかつ定食を頼んだのですが… 相変わらずボリュームはあるものの正直云ってこの値段に相応しい肉を選んでいるとは思えず、ちょっとショックでしたね。

郡山界隈はあまり詳しくないので日曜に来た折も、先導を引き受けたものの奈良公園までは県道9~124号をとったのですが、今日は佐保川沿いの道を走ってみる事に、ダートの行き止まりの堤防路へ突っ込んで引き返したりしたものの、どうやら県道124号京終停車場薬師寺線に出る事ができました。 写真は大安寺村道路元標前、大安寺の遺構が保存されています。

郡山界隈はあまり詳しくないので日曜に来た折も、先導を引き受けたものの奈良公園までは県道9~124号をとったのですが、今日は佐保川沿いの道を走ってみる事に、ダートの行き止まりの堤防路へ突っ込んで引き返したりしたものの、どうやら県道124号京終停車場薬師寺線に出る事ができました。 写真は大安寺村道路元標前、大安寺の遺構が保存されています。

「下ッ道」「とんかつ」「佐保川沿いルート」と今日のテーマをこなして最後の目的地は「まんま亭」です、さすがにとんかつ定食から10キロも走らずにカレーはないので、おぜんざいを頂きますが、昨日も「おごぽご」で食べたばかりなんです。 フリ-ペーパーの季刊「CYCLE」が先月末には届いているはずなので寄ってみたのですが、このフリーペーパー、中和地域には置いてある店がないのですよね、「4’season」か「よろづ」が置いてくれれば良いのですが。さて平日とあってまんまママと長話をして

「下ッ道」「とんかつ」「佐保川沿いルート」と今日のテーマをこなして最後の目的地は「まんま亭」です、さすがにとんかつ定食から10キロも走らずにカレーはないので、おぜんざいを頂きますが、昨日も「おごぽご」で食べたばかりなんです。 フリ-ペーパーの季刊「CYCLE」が先月末には届いているはずなので寄ってみたのですが、このフリーペーパー、中和地域には置いてある店がないのですよね、「4’season」か「よろづ」が置いてくれれば良いのですが。さて平日とあってまんまママと長話をしてすっかり

長居をしてしまいました。18時までに桜井に帰らなければならなかったので、夕暮れの上街道をブッ飛ばして帰ってきました。本日の走行56.1キロ。

今日からお天気が悪くなると云うので、どこにも出かけずに大人しくしていようと考えていたのですが、陽射しがあってなにやらお天気の崩れるのは夜からと云う事で、少し走ってみようかと、さりとて何処へ行くあてもないので、奈良は「高畑まんま亭」までお昼にカレーを食べに往復して行く事にしました。

今日からお天気が悪くなると云うので、どこにも出かけずに大人しくしていようと考えていたのですが、陽射しがあってなにやらお天気の崩れるのは夜からと云う事で、少し走ってみようかと、さりとて何処へ行くあてもないので、奈良は「高畑まんま亭」までお昼にカレーを食べに往復して行く事にしました。

桜井から奈良まではいつも上街道(上ッ道)と呼ばれる旧街道を走って行きます、まぁ昨年は往きと帰りで100回は走っている道なのですが、古くから集落を継いでいる街道なので、途中には幾つもの道路元標が現存しています。 三輪町(左上)、織田村(右上)、巻向村(左下)、柳本村(右下)。

桜井から奈良まではいつも上街道(上ッ道)と呼ばれる旧街道を走って行きます、まぁ昨年は往きと帰りで100回は走っている道なのですが、古くから集落を継いでいる街道なので、途中には幾つもの道路元標が現存しています。 三輪町(左上)、織田村(右上)、巻向村(左下)、柳本村(右下)。

この辻に朝和村道路元標があったとされていますが、長い事行方知れずとなっていました。 それが数年前あろう事が京都市南区上鳥羽の 丸三冷蔵本社工場内に放置されている事が判ったのです、ところが私が訪れた2012年暮れには既に撤去されていて再び行方不明となってしまっているのです。

この辻に朝和村道路元標があったとされていますが、長い事行方知れずとなっていました。 それが数年前あろう事が京都市南区上鳥羽の 丸三冷蔵本社工場内に放置されている事が判ったのです、ところが私が訪れた2012年暮れには既に撤去されていて再び行方不明となってしまっているのです。

日本有数の宗教都市天理市の前身である丹波市町道路元標、元の位置に程近い市座神社の境内に移設されています。 隣にある巨大な石は案内板によると、かつて布留川南流に架かっていた橋だそうですが、道路元標に関しては何の説明もありません。

日本有数の宗教都市天理市の前身である丹波市町道路元標、元の位置に程近い市座神社の境内に移設されています。 隣にある巨大な石は案内板によると、かつて布留川南流に架かっていた橋だそうですが、道路元標に関しては何の説明もありません。

櫟本町道路元標は、この橋の北側にあったらしく「天理市史」にもその旨の記載があるそうのなのですが、その後処分されてしまった様です、「土橋」と銘版のついた古い橋の親柱の隣に残っているのは、どうやら道路元標の基部らしいのですが。

櫟本町道路元標は、この橋の北側にあったらしく「天理市史」にもその旨の記載があるそうのなのですが、その後処分されてしまった様です、「土橋」と銘版のついた古い橋の親柱の隣に残っているのは、どうやら道路元標の基部らしいのですが。

帯解村道路元標は基部が残っていると云う情報があるのですが、実際に私は確認はできていません。 皇室御用達の腹帯で知られる帯解寺、今日はなにやら祭事があるかして参拝者で賑わっていました。

帯解村道路元標は基部が残っていると云う情報があるのですが、実際に私は確認はできていません。 皇室御用達の腹帯で知られる帯解寺、今日はなにやら祭事があるかして参拝者で賑わっていました。 と云う訳で「まんま亭」への往路は上街道に残る道路元標の生存確認ポタリングになってしまいました。

高畑町の「まんま亭」に着いたのは1時半頃、バーグカレーにぜんさいまで頂いておなか一杯になり満足して帰る事に、往きは道路元標だったので、帰りは山の辺道でも辿って帰ろうかとも思ったのですが、風が出てきたので帯解まで県道を走り、再び上街道で帰途に就きました(写真はまんまさんに撮って貰いました)。 本日の走行42.7キロ、消費カロリーの方が小さい様な気がしますね。

高畑町の「まんま亭」に着いたのは1時半頃、バーグカレーにぜんさいまで頂いておなか一杯になり満足して帰る事に、往きは道路元標だったので、帰りは山の辺道でも辿って帰ろうかとも思ったのですが、風が出てきたので帯解まで県道を走り、再び上街道で帰途に就きました(写真はまんまさんに撮って貰いました)。 本日の走行42.7キロ、消費カロリーの方が小さい様な気がしますね。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。  例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。

例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。  さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。

さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。  兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標

兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標 京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。

京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。  姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。

姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。  加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。

加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。