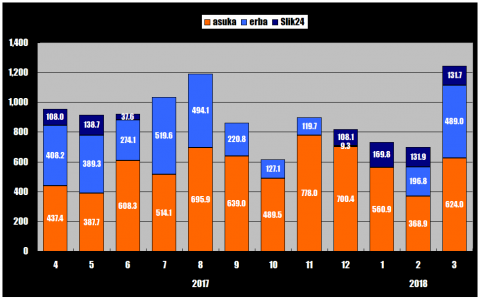

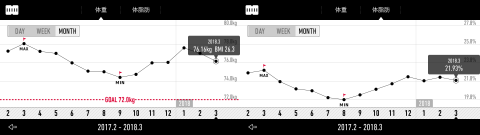

「四国の右下キャンプツーリング」他、今月は良く走りました。昨夏以来の1,000キロ超えで1,244.7キロ。

「四国の右下キャンプツーリング」他、今月は良く走りました。昨夏以来の1,000キロ超えで1,244.7キロ。

昨年は3月がピークだったけど、今年は…

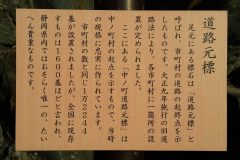

道路元標

【1057】2018/3/24 高知県安芸郡津呂村

【1058】2018/3/25 高知県香美郡岸本町

【1059】2018/3/25 高知県長岡郡大津村

国道だけあって夜遅くまで車が行き交っていましたが、さすがに疲れていたのかぐっすり寝てしまい、目が醒めたのは5時位だったでしょうか。しかし決して良いとは云えないロケーションでのゲリキャン、実は今回おニューのテントを積んできてまして、その件についてはまたの機会にしますが、昔からおニューのテントの初張りはキャンプ場でない処でのゲリキャンが多いのです。古くはヨーレイカのライジングサン2は高野龍神スカイラインの笹の茶屋峠の駐車場、モス/アウトランドは秋葉街道上村の道端だった様な、一昨年のナチュラルハイクの夏用は十津川村の「昴の郷」の駐車場でしたし。

国道だけあって夜遅くまで車が行き交っていましたが、さすがに疲れていたのかぐっすり寝てしまい、目が醒めたのは5時位だったでしょうか。しかし決して良いとは云えないロケーションでのゲリキャン、実は今回おニューのテントを積んできてまして、その件についてはまたの機会にしますが、昔からおニューのテントの初張りはキャンプ場でない処でのゲリキャンが多いのです。古くはヨーレイカのライジングサン2は高野龍神スカイラインの笹の茶屋峠の駐車場、モス/アウトランドは秋葉街道上村の道端だった様な、一昨年のナチュラルハイクの夏用は十津川村の「昴の郷」の駐車場でしたし。

さて用を足しに表に出てみると、道路を挟んだ東の空がしらみ始めてきていて、雲一つありません、海からの日の出が拝めるかも知れない、撤収どころか急ぎカメラの準備とモデル役のasuka号の準備を整え国道の海側のガードレールまで運んで行きます。最低のロケーションは一転特等席に。

ここ東洋町は「だるま朝日」の見える町として売り出しているのですが、だるま状にこそはならなかったものの、なかなか荘厳な朝日を拝む事ができました。昨年の淡路島や野迫川村と最近素晴らしい朝日夕陽を見る機会が、キャンプツーリングならではでしょうか。

ここ東洋町は「だるま朝日」の見える町として売り出しているのですが、だるま状にこそはならなかったものの、なかなか荘厳な朝日を拝む事ができました。昨年の淡路島や野迫川村と最近素晴らしい朝日夕陽を見る機会が、キャンプツーリングならではでしょうか。

もちろん自転車を入れたショットも何枚か。

7時半、今日は高知市の手前香南市辺りまで走る予定ですが、まずは20数キロ先の室戸岬を目指します。昨年の「淡路島キャンプツーリング 2日目」の「南淡路水仙ライン」に似た雰囲気ですが、些か車が多いのが。歩き遍路の姿も、徳島県最後の23番薬王寺から高知県最初の24番最御崎寺の間は交通手段を問わずこのルートしか無いようなものですから。

7時半、今日は高知市の手前香南市辺りまで走る予定ですが、まずは20数キロ先の室戸岬を目指します。昨年の「淡路島キャンプツーリング 2日目」の「南淡路水仙ライン」に似た雰囲気ですが、些か車が多いのが。歩き遍路の姿も、徳島県最後の23番薬王寺から高知県最初の24番最御崎寺の間は交通手段を問わずこのルートしか無いようなものですから。

室戸岬到着、灯台は背後の崖の上にあるので国道からは少々見えづらいのです、灯台まで上がろうと云う気持ちは更々ありません。

室戸岬到着、灯台は背後の崖の上にあるので国道からは少々見えづらいのです、灯台まで上がろうと云う気持ちは更々ありません。

今回のツーリングの目的の一つでもあるのですが、高知県に残る道路元標の内、県東部の未収の3基を巡る予定です。津呂村は津呂町、室戸岬町と変遷した後、昭和34年に室戸町・吉良川町・佐喜浜町・羽根村と合併して室戸市となっています。道路元標は津呂漁港の南側「岬屯所前」バス停傍に現存しています。。

今回のツーリングの目的の一つでもあるのですが、高知県に残る道路元標の内、県東部の未収の3基を巡る予定です。津呂村は津呂町、室戸岬町と変遷した後、昭和34年に室戸町・吉良川町・佐喜浜町・羽根村と合併して室戸市となっています。道路元標は津呂漁港の南側「岬屯所前」バス停傍に現存しています。。

室戸市街のスーパーマーケットでお昼用にお弁当を他を調達、少し走って道の駅 「キラメッセ室戸」の裏、海の見えるベンチで早いお昼にします。

室戸市街のスーパーマーケットでお昼用にお弁当を他を調達、少し走って道の駅 「キラメッセ室戸」の裏、海の見えるベンチで早いお昼にします。

吉良川の町並み。R55の山側に旧街道が残されています、土佐浜(東)街道の宿場と云うより、木材や炭の集積地として栄えたそうで、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

吉良川の町並み。R55の山側に旧街道が残されています、土佐浜(東)街道の宿場と云うより、木材や炭の集積地として栄えたそうで、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

吉良川の町並み近くに八幡神社があるのですが、さすが南国土佐、境内の桜も満開間近。

吉良川の町並み近くに八幡神社があるのですが、さすが南国土佐、境内の桜も満開間近。

安芸市市街を抜けると高知安芸自転車道に入ります。土佐電気鉄道安芸線の廃線跡を活用したもので、高知市までは行けませんが、香南市の道の駅「夜須」までの約15.5キが整備されています。ただ難儀な事に安芸側の入り口が単車対策でしょうかご覧の様に、サイドバッグがついてますと、そうは簡単には通れません。香南市までの途中幾つか車道との共用区間もありますが、幸い通過困難なものはここ一ヶ所でした。なお古来の遍路道ではないのですが、お遍路の方が歩いている事があるので、注意が必要です。

安芸市市街を抜けると高知安芸自転車道に入ります。土佐電気鉄道安芸線の廃線跡を活用したもので、高知市までは行けませんが、香南市の道の駅「夜須」までの約15.5キが整備されています。ただ難儀な事に安芸側の入り口が単車対策でしょうかご覧の様に、サイドバッグがついてますと、そうは簡単には通れません。香南市までの途中幾つか車道との共用区間もありますが、幸い通過困難なものはここ一ヶ所でした。なお古来の遍路道ではないのですが、お遍路の方が歩いている事があるので、注意が必要です。

廃線跡のトンネルを抜けると見事な桜並木が、今回2度目「自撮り」にトライします。赤野休憩所は並行するR55からも入れますので、土曜日と云う事もあって花見の人も時折入ってきます、間隙を縫って数テイク。

廃線跡のトンネルを抜けると見事な桜並木が、今回2度目「自撮り」にトライします。赤野休憩所は並行するR55からも入れますので、土曜日と云う事もあって花見の人も時折入ってきます、間隙を縫って数テイク。

高知安芸自転車道

さて今夜の夜営地ですが、自転車道をGoogleMapではキャンプ場となっている香南市の住吉海岸まで走ったのですが、四阿や駐車場、トイレ、水道はあるものの、設営できそうな場所は砂浜位しかありません、結局は自転車道の途中にあった芸西村の琴ヶ浜休憩所まで戻る事に。芸西村は安芸市と香南市に挟まれた人口3,700人程の村ですが、海岸沿いの自転車道からは阿佐海岸鉄道を挟んだR55に出れば、コンビニやスーパーマーケット、コインランドリーもあります。琴ヶ浜休憩所、車も入ってこれますし夏場は騒がしいかも知れませんが、海岸の防風林の中に四阿やベンチ、トイレ、水道と整っていて最高のゲリキャンポイントです。本日の走行99.5キロ。

さて今夜の夜営地ですが、自転車道をGoogleMapではキャンプ場となっている香南市の住吉海岸まで走ったのですが、四阿や駐車場、トイレ、水道はあるものの、設営できそうな場所は砂浜位しかありません、結局は自転車道の途中にあった芸西村の琴ヶ浜休憩所まで戻る事に。芸西村は安芸市と香南市に挟まれた人口3,700人程の村ですが、海岸沿いの自転車道からは阿佐海岸鉄道を挟んだR55に出れば、コンビニやスーパーマーケット、コインランドリーもあります。琴ヶ浜休憩所、車も入ってこれますし夏場は騒がしいかも知れませんが、海岸の防風林の中に四阿やベンチ、トイレ、水道と整っていて最高のゲリキャンポイントです。本日の走行99.5キロ。

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目

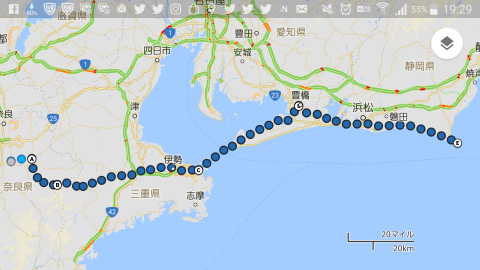

毎年2月初旬に静岡県で行なわれているランドナー補完計画「 御前崎オフ」、伝統的な旅自転車の愛好者には良く知られた行事で、今回で15回目を迎えるそうなんですが、主催者のくりくりさんにも名古屋の「新春ラン」等でお声を掛けて頂きながらもなかなか参加する機会がありませんでした。今年は2月3日(土)~4日(日)に行われるので、是非とも参加しようと目論んだのですが、2日夜からの予定が調整できず、せめて2日目の朝からでも参加させて貰おうと3日に掛川まで移動して前泊する事にしました。

ところで「御前崎オフ」はいつの頃からか「ランドナー補完計画」の名を冠する様になった様で、元祖のいぬいさんに尋ねてみたところ、くりくりさんから使わせてほしいとの申し入れがあったとの事で、最近では「石川ポタ」「あすか鍋サイク」が「ラン補」の名を冠しなくなったのですが、ランドナーを中心とした代表的なサイクリングイベントとして頑張って頂いてます。

実はせっかく静岡まで行くのならばと、当初は伊勢湾フェリーを利用して木曜日から自走を画策していたのです。このルートは2001年と2008年に走っているのですが、2001年は浜松まで208.6キロを1日でリア2サイドのasuka号で走り、翌日から秋葉街道を信州へ向って北上しています。ただこの季節で早朝の高見越えは危険なので木金の2日で豊橋まで移動し自転車を預けて、金曜夕方に一旦帰ると云うとんでもない計画を練っていたのですが、木曜の朝の雪で自走は断念し、土曜の朝から輪行で現地へ向う事にしたのです。ただ往路での輪行はうっかりするとトラブルの原因になりかねないので気は進まないのですが。なお鳥羽と伊良湖を結ぶ伊勢湾フェリーですが2010年9月末での廃止が一旦決定したのですが、三重愛知の両県自治体が株式を取得する形で現在まで存続しています。

さて昨夜から準備しておいた輪行袋を担いで近鉄桜井駅へ、ヘッド抜き輪行ですからかなりコンパクトになりますが、やはりasuka号は重いです。0955発の五十鈴川行き急行に乗車、伊勢中川で名古屋行き急行に乗り継いで1224名古屋着、JRで豊橋で乗り継いで浜松まで予定でしたが、都会の大きな駅って輪行支度をする適当な場所を見つけるのに手間取る事が多いので、一駅手前の高塚駅で下車する事に。

さて昨夜から準備しておいた輪行袋を担いで近鉄桜井駅へ、ヘッド抜き輪行ですからかなりコンパクトになりますが、やはりasuka号は重いです。0955発の五十鈴川行き急行に乗車、伊勢中川で名古屋行き急行に乗り継いで1224名古屋着、JRで豊橋で乗り継いで浜松まで予定でしたが、都会の大きな駅って輪行支度をする適当な場所を見つけるのに手間取る事が多いので、一駅手前の高塚駅で下車する事に。

駅前広場には店を拡げるには適当なベンチが、少し風がありますが暖かな冬の陽射しの下で輪行袋を解きます。荷物を詰め込んだりと小一時間は掛かっていた様な。 浜松へ自転車で来るのは2001年以来17年ぶりかとfacebookに書き込んだりしていたのですが、よくよく考えると2008年12月に浜松駅から中ノ町道路元標のある天竜川べりまでの数キロをKHSで往復していました。

浜松へ自転車で来るのは2001年以来17年ぶりかとfacebookに書き込んだりしていたのですが、よくよく考えると2008年12月に浜松駅から中ノ町道路元標のある天竜川べりまでの数キロをKHSで往復していました。

その中ノ町道路元標は旧東海道(姫街道)だった静岡県道314号の起点に残っていて、静岡県で現存が確認されている2つの道路元標の一つです。今回再訪すると2008年にはなかった案内版が設置されていましたが、榛原郡の下川根村道路元標の現存が確認される以前だったかして「静岡県内ではおそらく唯一」と記載されています。ただ「1万2244基が設置」の記述は些か疑問です。

その中ノ町道路元標は旧東海道(姫街道)だった静岡県道314号の起点に残っていて、静岡県で現存が確認されている2つの道路元標の一つです。今回再訪すると2008年にはなかった案内版が設置されていましたが、榛原郡の下川根村道路元標の現存が確認される以前だったかして「静岡県内ではおそらく唯一」と記載されています。ただ「1万2244基が設置」の記述は些か疑問です。

今夜の宿は明朝の御前崎への移動も考慮して掛川駅前のビジポを確保しているので、旧東海道をなぞって走って行くつもりでいたのですが、高塚でのんびりしていたのが響いて磐田市を過ぎる頃には日没、土地勘がないだけに旧街道をたどるのも難しくなってきたので、交通量の多い国道1号をもくもくと走り、18時半過ぎに掛川着、本日の走行距離は僅か38.8キロですが、些か疲れました。

日が暮れると幾つもの灯台の灯りや、海峡を行き交う船の航海灯、遥かに和歌山のコンビナートの灯り、そして星空と最高のロケーションなのですが、いかんせん関空へ降りる飛行機の騒音やら、虫の声に囲まれ、そしてどこからか猫がやってきてわめくは、朝は暗いうちから漁場へ向う漁船のエンジン音ととにかく騒がしい事この上ない一夜が明けます、と云う訳であまりお勧めできるゲリキャンポイントではありませんがロケーションは最高です。なお水は飲めないと思いますが、清潔に保たれた公衆トイレ(水洗)があります。日の出は0550だったのですが東の空は雲がかかっていて、この写真を撮ったのは0616。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。 さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

まだまだ早い時間ですし平日にも関わらず、数人のローディと出会います、洲本スタートなのでしょうかね、「南淡路水仙ライン」こと県道洲本灘賀集線は淡路島南東岸、中央構造線上に位置する諭鶴羽(ゆづるは)山地の南側の険しい斜面の下の海岸線を15キロ程続いています、道路を行くと平坦故に唐突に洲本市(旧津名郡上灘村)から南あわじ市(旧三原郡灘村)に変わるのかが怪訝に思えたのですが、この道路がなかった頃は背後の山か海側からのアクセスしか出来なかった事を考えると納得できます。途中から今日の目的地の一つ沼島が見えてきます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

沼島へは灘の土生(はぶ)港から一日10往復、沼島汽船が通っています、以前は洲本や福良からの航路もあったのですが、廃止や休航となっています。今回は道路元標を訪れるだけ僅か40分の滞在ですので、自転車は土生港に置いて行きます。それに島内には港の周りを除けば車の走る様な処は皆目ないのですが。飾磨郡の家島同様そんな離島にも道路元標はあるのです。

沼島へは灘の土生(はぶ)港から一日10往復、沼島汽船が通っています、以前は洲本や福良からの航路もあったのですが、廃止や休航となっています。今回は道路元標を訪れるだけ僅か40分の滞在ですので、自転車は土生港に置いて行きます。それに島内には港の周りを除けば車の走る様な処は皆目ないのですが。飾磨郡の家島同様そんな離島にも道路元標はあるのです。

旧三原郡の沼島村道路元標は沼島八幡神社の 脇にあります、帰りの船までの僅かな時間、神社の石段に座って港を眺めます。実は沼島に来るのは初めてではなく30数年前に須磨からクルージングで訪れ、防波堤に係留して1泊した事があります。

旧三原郡の沼島村道路元標は沼島八幡神社の 脇にあります、帰りの船までの僅かな時間、神社の石段に座って港を眺めます。実は沼島に来るのは初めてではなく30数年前に須磨からクルージングで訪れ、防波堤に係留して1泊した事があります。 灘を後にし次の目的地は福良、幾つかルートがあるのですが、少なくとも2つのピークを越えなくてはなりません。登りに入った処で1台のロードに抜かされます、どうやらカップルの様です、一人だとなかなかモチベーションを維持できずにへたってしまうのですが、さすがに登りでは離されますが、前後しながら福良まで付いて行く事ができました。2サイドで土生港から県道25号阿万福良湊線経由でR28に合流するまでの15キロ1時間2分は上等でしょう。

灘を後にし次の目的地は福良、幾つかルートがあるのですが、少なくとも2つのピークを越えなくてはなりません。登りに入った処で1台のロードに抜かされます、どうやらカップルの様です、一人だとなかなかモチベーションを維持できずにへたってしまうのですが、さすがに登りでは離されますが、前後しながら福良まで付いて行く事ができました。2サイドで土生港から県道25号阿万福良湊線経由でR28に合流するまでの15キロ1時間2分は上等でしょう。 丁度お昼時の福良では「ゆる風」つながりで「ジロ・デ・アワジ」へ、お薦めの「ローストビーフ丼」を大盛りで頂きます。

丁度お昼時の福良では「ゆる風」つながりで「ジロ・デ・アワジ」へ、お薦めの「ローストビーフ丼」を大盛りで頂きます。

幸いイオン内のダイソーでUSBケーブルを入手でき、15時過ぎには慶野松原のキャンプ場へ、海水浴場に隣接した松林の中のキャンプ場ですが、シーズンオフは無料になっている様です。早速設営を済ませ近くの国民宿舎の温泉へ、コンビニも近くにあって便利な事この上なしです。

幸いイオン内のダイソーでUSBケーブルを入手でき、15時過ぎには慶野松原のキャンプ場へ、海水浴場に隣接した松林の中のキャンプ場ですが、シーズンオフは無料になっている様です。早速設営を済ませ近くの国民宿舎の温泉へ、コンビニも近くにあって便利な事この上なしです。

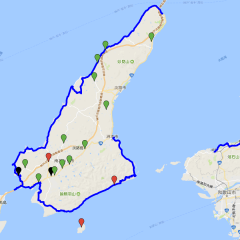

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。

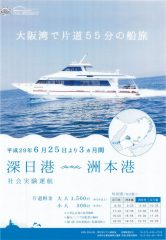

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。 記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

そうなると今月は台風で丹後半島キャンプツーリングが中止になった事ですし、深日港まで自走して、洲本港から淡路島で2泊しながら約2/3周して岩屋港まで走り、サイドバッグは宅急便にして明石から輪行で帰ってくると云う絵が描けたのであります。

ただ「深日洲本ライナー」の運航は今月一杯、社会実験運航だけに次があると云う保証も何もありませんし、定期化はかなり厳しい様な話しも。そうなるとこの機会を逃す訳には行きません、急遽24日深日港15時発の便で淡路島に渡る事にして、自転車持込の予約をとりました。

24日(日)は深日港まで自走、途中で淡輪の「ゆる風」でランチでもして行こうかと。洲本港に渡った後は県道76号洲本灘賀集線を南下して、適当な処でゲリキャン。

25日(月)は上灘村道路元標を経て土生港へ、asuka号を置いて沼島まで往復します。後は適当に走って志知村道路元標をこなして西海岸の慶野松原のキャンプ場泊。

26日(火)は夕方には帰っておかなくてはなりませんので、西海岸の県道31号福良江井岩屋線を北上します。岩屋からは「たこフェリー」の後を引き継いだ「淡路ジェノバライン」で明石へ、山陽明石駅まで行けば改札を出る事なく、接続が良ければ乗換えで階段を使う事なく2時間余りで桜井まで帰ってくる事ができます。ただ県道31号線が先日の台風で明神~江井間が全面通行止になっているそうで、快適なシーサイドラインが結構山側に迂回する必要がありそうです。

なお今回asuka号はフロント2サイドとキャラダイスのサドルバッグだけにして、お湯を沸かす以上の自炊道具は持って行かないスタイルで行きます、サイド枠とバッグを外せばフォーク固定には問題ないでしょう。もちろん「自撮り」の準備は怠りなく。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。 道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。 古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

荒船海岸で既に大島が見えていましたが、橋杭岩まで来るとくしもと大橋と陸繋島の潮岬が見えてきました。 串本の街に入り、潮岬の入り口にあるクロネコヤマトで留め置きに荷物を受け取ります、リュックを入れていた空箱は、明朝また送るからと営業所に置いておいて貰う事に。リュックを担いで潮岬へ、キャンプ場のある望楼の芝まで5キロ程なのですが、標高で70m程登らなくてはなりません。ともあれ1745には本州最南端潮岬に到着です。色々と悩みましたがasuka号で来たのが正解だったのかも。重いのは重いのですが、ロードに比べると体にやさしいと云うか、気分的にも楽に乗っていられるのは200キロの長丁場には差がでたのかも。今年になって180キロ台は2度あったものね、何と7年ぶりの200キロ超。後半どうにかモチベーションを維持できたのも良かったかと。

さて宅急便で送ったキャンプ用品はテントとマットだけ、夏の平地キャンプですので寝袋もなし、食事は元より外食のつもりですが、さすがにそれも寂しいのでお湯を沸かせる準備だけは。もう2年使っているケトルです。日曜の夜ですので先客は数名、自転車も2人程いる様です。

設営を済ませ風呂と食事に串本の街へ往復、串本は町と云っても24時間営業のスーパ-やホームセンターなどもあって補給などにも便利な処です。街への往復を含めて本日の走行219.0キロとなりました。

なかなか来れない南紀ですから、明日は瀧の拝~篭~小匠と回る予定です。

5/15 「東の海へ」(鳥羽市鎧崎)

6/13 「西の海へ」(和歌山市加太)

7/29 「北の海へ」(宮津市由良海岸)

8/19 「北の海へ Part.2」(小浜市)

東の海へ「鳥羽市鎧崎」、西の海へ「和歌山市加太」、北の海へ「宮津市由良海岸」に続いて南の海へとなる処なんですが、5月にNちゃんと行った「北陸本線廃線跡と河野しおかぜライン」の時に話題になった京都市街を車と信号に煩わされずに通過するルート。元より京都市内に土地勘のない私は、自転車道を嵐山まで走り、そこから北上する事はあっても、車の多い京都市街を走り抜けて鞍馬や大原方面に向かう事はありませんでした。Nちゃんの話によると桂川沿いの木津八幡嵐山自転車道の途中から鴨川の川べりを出町柳辺りまで走る事ができるとの事。京都市内に詳しい方なら当たり前の事なのかも知れませんが、自転車道から出町柳までワープできるとしたら今まで敬遠していた左京区方面へも足が延ばせると云うもの。早速Nちゃんに道案内をお願いして、取り残している大原村道路元標をゲットしつつ、鯖街道をまだ自転車では行った事のない小浜に向かおうと云う事になったのです。 御幸橋さくらであい館前に7時に待ち合わせる事にして、桜井を4時過ぎにスタート、まだ暗い上街道を北上します。西名阪下、奈良市中辻町と木津川市梅美台西3で信号に捕まっただけで、足つき3回、停止時間1分00秒で流れ橋に6時19分に到着、休憩と時間調整をして御幸橋へ向かいます。

御幸橋さくらであい館前に7時に待ち合わせる事にして、桜井を4時過ぎにスタート、まだ暗い上街道を北上します。西名阪下、奈良市中辻町と木津川市梅美台西3で信号に捕まっただけで、足つき3回、停止時間1分00秒で流れ橋に6時19分に到着、休憩と時間調整をして御幸橋へ向かいます。 さくらであい館前には既にNちゃんが到着、休日とあってローディの姿も多いです。さて桂川沿いの木津八幡嵐山自転車を北上し、いつもの久我橋を渡らずにそのまま鴨川の左岸を行きます、少々ダートと云うか未舗装部分がありますが良くしまっていて、雨の後でもない限りロードでもさして問題はなさそうで、通勤通学の自転車のルートとして結構利用されている様です。対岸に見えているのは阪神高速8号京都線。この後、近鉄京都線の鉄橋をくぐり、R24勧進橋で右岸に渡ります。

さくらであい館前には既にNちゃんが到着、休日とあってローディの姿も多いです。さて桂川沿いの木津八幡嵐山自転車を北上し、いつもの久我橋を渡らずにそのまま鴨川の左岸を行きます、少々ダートと云うか未舗装部分がありますが良くしまっていて、雨の後でもない限りロードでもさして問題はなさそうで、通勤通学の自転車のルートとして結構利用されている様です。対岸に見えているのは阪神高速8号京都線。この後、近鉄京都線の鉄橋をくぐり、R24勧進橋で右岸に渡ります。

JR奈良線と東海道線をくぐると暫くで七条大橋が見えてきますが、右岸側(写真左)は行き止まりになりますので、手前の塩小路橋を渡り再び左岸に。

JR奈良線と東海道線をくぐると暫くで七条大橋が見えてきますが、右岸側(写真左)は行き止まりになりますので、手前の塩小路橋を渡り再び左岸に。 対岸に京都名物の納涼床が見えてきます。この辺りで時刻が8時になっていますが、時間とともに観光客が増えてくるそうで、自転車での通行は難しくなるとか、このルートは早朝に駆け抜けるのが肝ですね。鴨川と高野川が別れる処が見えてきたら出町柳です。川べりの道はまだ続いている様なのですが、だんだん走りにくくなる様ですので、一般道に上がり高野橋東詰からR367となります。なおここまでサイドバッグ支度でも問題はなさそうです。

対岸に京都名物の納涼床が見えてきます。この辺りで時刻が8時になっていますが、時間とともに観光客が増えてくるそうで、自転車での通行は難しくなるとか、このルートは早朝に駆け抜けるのが肝ですね。鴨川と高野川が別れる処が見えてきたら出町柳です。川べりの道はまだ続いている様なのですが、だんだん走りにくくなる様ですので、一般道に上がり高野橋東詰からR367となります。なおここまでサイドバッグ支度でも問題はなさそうです。 しかしR367に入ると車が多いですね、土曜日ですので、結構ダンプとかも多いです、時間が経つと観光バスなんかも多くなるかも。八瀬を過ぎた辺りからNちゃんのガイドで旧道を縫って走ります、こちらは快適です。

しかしR367に入ると車が多いですね、土曜日ですので、結構ダンプとかも多いです、時間が経つと観光バスなんかも多くなるかも。八瀬を過ぎた辺りからNちゃんのガイドで旧道を縫って走ります、こちらは快適です。 大原ではコンビニ休憩の後、今回の目的の一つ愛宕(おたぎ)郡の大原村道路元標を訪れます。1,052基目となります。

大原ではコンビニ休憩の後、今回の目的の一つ愛宕(おたぎ)郡の大原村道路元標を訪れます。1,052基目となります。

最初の峠となる途中越へ、滋賀県に入ります。トンネルを避けて集落の中の旧道へ。

最初の峠となる途中越へ、滋賀県に入ります。トンネルを避けて集落の中の旧道へ。

途中越の次は今日のルートの最高点になる花折峠(591m)、トンネルを避けて近畿自然歩道となっている旧道へ。ロープや鎖で車は入れない様になっていますが、比較的新しいアスファルト舗装が続きます。展望のない峠ですが、朽木鯖街道最大の難所だっただけに、峠名を印した立派な石碑が。

途中越の次は今日のルートの最高点になる花折峠(591m)、トンネルを避けて近畿自然歩道となっている旧道へ。ロープや鎖で車は入れない様になっていますが、比較的新しいアスファルト舗装が続きます。展望のない峠ですが、朽木鯖街道最大の難所だっただけに、峠名を印した立派な石碑が。

朽木側で崩落している部分がありましたが、自転車の通行には問題はありません、現R367に合流してからも、断片的に旧道があるのですが、災害で流されたままで通れない区間もあります。

12時過ぎに朽木宿に到着、道の駅のレストランは1,000円のバイキングだけだそうで、国道から離れ朽木宿の中の「丸八百貨店」へ、もとはその名の通り3階建ての百貨店だった様ですが、現在は観光案内所や無料休憩所の役目を、お茶と大したもんでもありませんか食事もできます。きつねそばとおにぎりを、しめて400円也。

12時過ぎに朽木宿に到着、道の駅のレストランは1,000円のバイキングだけだそうで、国道から離れ朽木宿の中の「丸八百貨店」へ、もとはその名の通り3階建ての百貨店だった様ですが、現在は観光案内所や無料休憩所の役目を、お茶と大したもんでもありませんか食事もできます。きつねそばとおにぎりを、しめて400円也。

レトロさも魅力ですが、気さくなおばさんがいてアットホームな空間です。

さて朽木宿を後にしてR367檜峠(写真左)とR303の旧道水坂(みさか)峠(写真右)を越えR303に合流、寒風トンネルを抜けると福井県です。

さて朽木宿を後にしてR367檜峠(写真左)とR303の旧道水坂(みさか)峠(写真右)を越えR303に合流、寒風トンネルを抜けると福井県です。 このルートの目玉は熊川宿となるのでしょうが、なにやら時代劇のセットみたいで、ワタシ的には今一でした、道の駅の裏側より小浜よりの一画の方が静かで良いかも。

このルートの目玉は熊川宿となるのでしょうが、なにやら時代劇のセットみたいで、ワタシ的には今一でした、道の駅の裏側より小浜よりの一画の方が静かで良いかも。

一軒のお店で葛饅頭を頂きます。甘さ控え目で葛の風味が良かったです。私たちの次で売り切れになっていました。

一軒のお店で葛饅頭を頂きます。甘さ控え目で葛の風味が良かったです。私たちの次で売り切れになっていました。 熊川宿を後にし一路小浜へ、R27と合流し上中駅を過ぎた辺りで脇道へ。

熊川宿を後にし一路小浜へ、R27と合流し上中駅を過ぎた辺りで脇道へ。

堤防上の良さげな道を道を見つけて突っ込みますが、書いてある通りの「通り抜けできません」の行き止まりでした。その後は県道24号に入ります、田んぼの中の真っ直ぐな道で見通しが良くて走りやすいのですが陽射しと風がね、ただそのまま行けば「鯖街道起点」を売りにしているいずみ町のアーケードへ。

Nちゃんが指差しているのが「鯖街道起点」のプレート。アーケードを抜けて海岸の小浜公園まで走り「北の海へ Part.2」完了です。R367~R303と些か交通量が多いのが難ですが、花折峠旧道や朽木宿は愉しめました。本当は小浜をゆっくり見て回りたかったのですが「青春18きっぷ」だけで桜井まで帰る目論みですので1729発の敦賀行きがタイムリミットとなります、それでも接続のスジが悪くて桜井帰着は2323着の終電に。別ルートでの再訪を愉しみとします、本日の走行156.6キロ。道案内とお付き合いしてくれたNちゃんに感謝。

Nちゃんが指差しているのが「鯖街道起点」のプレート。アーケードを抜けて海岸の小浜公園まで走り「北の海へ Part.2」完了です。R367~R303と些か交通量が多いのが難ですが、花折峠旧道や朽木宿は愉しめました。本当は小浜をゆっくり見て回りたかったのですが「青春18きっぷ」だけで桜井まで帰る目論みですので1729発の敦賀行きがタイムリミットとなります、それでも接続のスジが悪くて桜井帰着は2323着の終電に。別ルートでの再訪を愉しみとします、本日の走行156.6キロ。道案内とお付き合いしてくれたNちゃんに感謝。

道路元標一覧 (1~100)

道路元標一覧 (101~200)

道路元標一覧 (201~300)

道路元標一覧 (301~400)

道路元標一覧 (401~500)

道路元標一覧 (501~600)

道路元標一覧 (601~700)

道路元標一覧 (701~800)

道路元標一覧(801~900)

【901】 2010/08/02 島根県 能義郡 飯梨村 (現 安来市)

【902】 2010/08/02 島根県 能義郡 広瀬町 (現 安来市)

【903】 2010/08/03 岡山県 真庭郡 八束村 (現 真庭市)

【904】 2010/09/05 長野県 南安曇郡 小倉村 (現 安曇野市)

【905】 2010/09/06 長野県 東筑摩郡 入山辺村 (現 松本市)

【906】 2010/09/06 長野県 小県郡 和田村 (現 長和町)

【907】 2010/09/06 長野県 小県郡 大門村 (現 長和町)

【908】 2010/09/06 長野県 小県郡 長久保新町 (現 長和町)

【909】 2010/09/06 長野県 小県郡 長窪古町 (現 長和町)

【910】 2010/09/06 長野県 北佐久郡 三岡村 (現 小諸市)

【911】 2010/09/07 長野県 北佐久郡 西長倉村 (現 軽井沢町)

【912】 2010/09/07 長野県 北佐久郡 軽井沢町 (現 軽井沢町)

【913】 2010/09/07 群馬県 碓氷郡 坂本町 (現 安中市)

【914】 2010/09/10 京都府 天田郡 中夜久野村 (現 福知山市)

【915】 2010/9/10 京都府 天田郡 福知山町 福知山市

【916】 2011/1/9 佐賀県 西松浦郡 東山代村 伊万里市

【917】 2011/1/9 佐賀県 西松浦郡 牧島村 伊万里市

【918】 2011/1/9 佐賀県 西松浦郡 大山村 有田町

【919】 2011/1/9 熊本県 玉名郡 伊倉町 玉名市

【920】 2011/1/9 熊本県 玉名郡 豊水村 玉名市

【921】 2011/1/9 熊本県 玉名郡 弥富村 玉名市

【922】 2011/1/10 熊本県 八代郡 八代町 八代市

【923】 2011/1/10 熊本県 阿蘇郡 宮地町 阿蘇市

【924】 2011/1/11 宮崎県 南那珂郡 市木村 串間市

【925】 2011/1/11 宮崎県 児湯郡 上江村 高鍋町

【926】 2011/02/26 京都府 宇治郡 醍醐村 (現 京都府伏見区)

【927】 2011/03/11 愛知県 海部郡 蟹江町

【928】 2011/03/11 愛知県 海部郡 南陽村 (現 名古屋市)

【929】 2011/03/11 愛知県 西春日井郡 庄内町 (現 名古屋市)

【930】 2011/03/11 愛知県 中島郡 朝日村 (現 一宮市)

【931】 2011/03/23 大阪府 西成郡 粉浜村 (現 大阪市住之江区)

【932】 2011/03/31 奈良県 宇陀郡 室生村 (現 曽爾村)

【933】 2011/04/06 兵庫県 揖保郡 龍田村 (現 太子町)

【934】 2011/04/06 兵庫県 飾磨郡 菅野村 (現 姫路市)

【935】 2011/04/06 兵庫県 加西郡 富田村 (現 加西市)

【936】 2011/04/06 兵庫県 加古郡 尾上村 (現 加古川市)

【937】 2011/05/08 兵庫県 武庫郡 大庄村 (現 尼崎市)

【938】 2011/05/18 京都府 北桑田郡 細野村 (現 京都市右京区)

【939】 2011/05/21 兵庫県 多紀郡 篠山町 (現 篠山市)

【940】 2011/05/21 兵庫県 有馬郡 長尾村 (現 三田市)

【941】 2011/05/21 兵庫県 有馬郡 大沢村 (現 三田市)

【942】 2011/05/21 兵庫県 美濃郡 淡河村 (現 神戸市北区)

【943】 2011/06/30 三重県 度会郡 田丸町 (現 玉城町)

【944】 2011/07/31 佐賀県 東松浦郡 七山村 (現 唐津市)

【945】 2011/07/31 佐賀県 小城郡 北山村 (現 佐賀市)

【946】 2011/07/31 佐賀県 小城郡 南山村 (現 佐賀市)

【947】 2011/07/31 佐賀県 三養基郡 北茂安村 (現 みやき町)

【948】 2011/07/31 佐賀県 三養基郡 中原村 (現 みやき町)

【949】 2011/07/31 佐賀県 三養基郡 田代村 (現 鳥栖市)

【950】 2011/08/01 熊本県 鹿本郡 山鹿町 (現 山鹿市)

【951】 2011/08/28 石川県 鹿島郡 中島村 (現 七尾市)

【952】 2011/08/28 石川県 鹿島郡 熊木村 (現 七尾市)

【953】 2011/08/28 石川県 羽咋郡 釶打村 (現 七尾市)

【954】 2011/08/28 石川県 鹿島郡 田鶴浜村 (現 七尾市)

【955】 2011/08/29 新潟県 西頚城郡 名立町 (現 上越市)

【956】 2011/08/29 新潟県 三島郡 桐島村 (現 長岡市)

【957】 2011/08/29 新潟県 三島郡 大河津村 (現 長岡市)

【958】 2011/08/29 新潟県 三島郡 与板町 (現 長岡市)

【959】 2011/08/29 新潟県 古志郡 下川西村 (現 長岡市)

【960】 2011/08/29 新潟県 三島郡 大津村 (現 長岡市)

【961】 2011/08/29 新潟県 三島郡 脇野町村 (現 長岡市)

【962】 2011/08/29 新潟県 古志郡 福戸村 (現 長岡市)

【963】 2011/08/29 新潟県 三島郡 王寺川村 (現 長岡市)

【964】 2011/08/29 新潟県 三島郡 日吉村 (現 長岡市)

【965】 2011/08/29 新潟県 三島郡 関原村 (現 長岡市)

【966】 2011/08/29 新潟県 三島郡 日越村 (現 長岡市)

【967】 2011/08/29 新潟県 三島郡 来迎寺村 (現 長岡市)

【968】 2011/08/30 新潟県 中頚城郡 関山村 (現 妙高市)

【969】 2011/08/30 新潟県 中頚城郡 中郷村 (現 上越市)

【970】 2011/08/30 新潟県 中頚城郡 三郷村 (現 上越市)

【971】 2011/08/30 新潟県 中頚城郡 津有村 (現 上越市)

【972】 2012/01/08 岡山県 邑久郡 大宮村 (現 岡山市)

【973】 2012/01/09 佐賀県 東松浦郡 名護屋村 (現 唐津市)

【974】 2012/01/09 佐賀県 東松浦郡 切木村 (現 唐津市)

【975】 2012/01/09 佐賀県 東松浦郡 北波多村 (現 唐津市)

【976】 2012/01/09 佐賀県 西松浦郡 南波多村 (現 伊万里市)

【977】 2012/01/09 佐賀県 杵島郡 若木村 (現 武雄市)

【978】 2012/01/09 佐賀県 杵島郡 住吉村 (現 武雄市)

【979】 2012/01/10 熊本県 球磨郡 山江村

【980】 2012/01/10 宮崎県 北諸県郡 西岳村 (現 都城市)

【981】 2012/03/13 三重県 度会郡 神社町 (現 伊勢市)

【982】 2012/03/13 三重県 度会郡 大湊町 (現 伊勢市)

【983】 2012/03/13 三重県 度会郡 豊浜村 (現 伊勢市)

【984】 2012/03/13 三重県 度会郡 北浜村 (現 伊勢市)

【985】 2013/09/05 新潟県 西頚城郡 市振村 (現 糸魚川市)

【986】 2013/09/06 新潟県 岩船郡 大川谷村 (現 村上市)

【987】 2013/09/07 北海道 亀田郡 湯ノ川村 (現 函館市)

【988】 2013/09/07 北海道 函館市

【989】 2013/09/07 北海道 上磯郡 茂別村 (現 北斗市)

【990】 2013/09/07 北海道 檜山郡 江差町

【991】 2013/09/08 岩手県 盛岡市

【992】 2014/07/21 島根県 大原郡 賀茂村 (現 雲南市)

【993】 2014/07/22 島根県 邇摩郡 静間村 (現 大田市)

【994】 2014/07/22 島根県 簸川郡 田岐村 (現 出雲市)

【995】 2014/07/22 島根県 簸川郡 知井宮村 (現 出雲市)

【996】 2014/07/30 香川県 綾歌郡 垂水村 (現 丸亀市)

【997】 2014/07/30 香川県 綾歌郡 飯野村 (現 丸亀市)

【998】 2014/07/30 香川県 綾歌郡 南村 (現 丸亀市)

【999】 2014/08/06 兵庫県 川辺郡 東谷村 (現 川西市)

【1000】 2014/08/17 兵庫県 津名郡 多賀村 (現 淡路市) 2014

表は曇り空、天気予報からして朝の内だけかなと思っていると、走っている内に少しパラパラとやってきます。 伊賀良村道路元標、山本村道路元標と行き過ぎたりとかでちょっと手こずります、些か勘が鈍ったかな。この先峠に入ってしまうと、コンビニとかはないので携行食の補給にコンビニヘ、イートインコーナーがあったのでちょっとコーヒーブレイク。

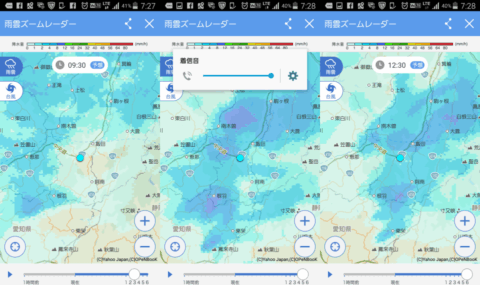

表は曇り空、天気予報からして朝の内だけかなと思っていると、走っている内に少しパラパラとやってきます。 伊賀良村道路元標、山本村道路元標と行き過ぎたりとかでちょっと手こずります、些か勘が鈍ったかな。この先峠に入ってしまうと、コンビニとかはないので携行食の補給にコンビニヘ、イートインコーナーがあったのでちょっとコーヒーブレイク。 下伊那郡3つ目の会地(おうち)村道路元標にて、現在の阿智(あち)村の中心部にあたります。これから冶部坂峠に向って標高差700m程の登りとなりますが、やはり空模様は思わしくありません、念のために雨雲レーダーを検索してみると。

下伊那郡3つ目の会地(おうち)村道路元標にて、現在の阿智(あち)村の中心部にあたります。これから冶部坂峠に向って標高差700m程の登りとなりますが、やはり空模様は思わしくありません、念のために雨雲レーダーを検索してみると。  これはいけません、このまま行くと冶部坂峠の区間で降られる事は眼に見えています。もちろん雨具の準備はありますし、雨雲は東に流れて行く予測ですから、これさえかわせれば後は大丈夫そうなのですが、途中で雨宿りしている時間的余裕はありません。それに冶部坂峠は前後に寒原峠と赤坂峠と云う峠があって、冶部坂峠との標高差にプラスαがある訳です、多少旧道はあるもののトラックの多いR153、飛沫をかけられながら走るのは覚悟の上としても、見通しの悪くなった山中の国道を走るのは如何なものか、それに昨夕どうやらグローブを失くした様です。 撤退するとすれば飯田線沿線から輪行で帰途に就くしかありませんが、調べてみると天竜峡駅1250発豊橋行きがタイムリミットとなります、ここで進んでしまうと後は愛知県側へ走る抜けるしか方法はありません。この先予定している3基の道路元標を取りこぼすのは惜しいですが、そこは転んでもタダでは起きられないと云う事で、今回は予定に入れられなかった天竜川左岸の龍江村道路元標を回ってから天竜峡駅へ向っても良いかと、それに帰途に名鉄~近鉄ではなく「18きっぷ」を使う事になりますが、今の予報では次に「18きっぷ」を使う予定の30日は天気が思わしくないので帳尻は合いそうです。と云う訳で今回は大人の決断でここで撤収する事にしました。考えてみれば昨日「きしめん」を食べたいだけの理由で南木曽へ廻り、大平街道と云う充実したツーリングが出来た事ですし、今回はこれで良しとしましょう。しかし昨日先に天竜峡に行っていたら最低の1泊2日になっていた訳でした。

これはいけません、このまま行くと冶部坂峠の区間で降られる事は眼に見えています。もちろん雨具の準備はありますし、雨雲は東に流れて行く予測ですから、これさえかわせれば後は大丈夫そうなのですが、途中で雨宿りしている時間的余裕はありません。それに冶部坂峠は前後に寒原峠と赤坂峠と云う峠があって、冶部坂峠との標高差にプラスαがある訳です、多少旧道はあるもののトラックの多いR153、飛沫をかけられながら走るのは覚悟の上としても、見通しの悪くなった山中の国道を走るのは如何なものか、それに昨夕どうやらグローブを失くした様です。 撤退するとすれば飯田線沿線から輪行で帰途に就くしかありませんが、調べてみると天竜峡駅1250発豊橋行きがタイムリミットとなります、ここで進んでしまうと後は愛知県側へ走る抜けるしか方法はありません。この先予定している3基の道路元標を取りこぼすのは惜しいですが、そこは転んでもタダでは起きられないと云う事で、今回は予定に入れられなかった天竜川左岸の龍江村道路元標を回ってから天竜峡駅へ向っても良いかと、それに帰途に名鉄~近鉄ではなく「18きっぷ」を使う事になりますが、今の予報では次に「18きっぷ」を使う予定の30日は天気が思わしくないので帳尻は合いそうです。と云う訳で今回は大人の決断でここで撤収する事にしました。考えてみれば昨日「きしめん」を食べたいだけの理由で南木曽へ廻り、大平街道と云う充実したツーリングが出来た事ですし、今回はこれで良しとしましょう。しかし昨日先に天竜峡に行っていたら最低の1泊2日になっていた訳でした。 飯田線沿線に戻るのがアップダウンの多いルートになり閉口させられます、一度天竜峡駅に戻って姑射橋で天竜川を渡るのが最短になるのですが、そちらからでは激坂があるので、少し遠回りにはなりますが時又の天竜橋で天竜川を渡り対岸へ。伊那谷は全体的には穏やかな地形に見えますが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形を成していて細かな起伏が多いのです。地図で飯田線の線形を見ていただけると納得できるかと。さて最近になって現存が確認された龍江村道路元標は龍江小学校の前の元は役場があったという場所の一角にありました。

飯田線沿線に戻るのがアップダウンの多いルートになり閉口させられます、一度天竜峡駅に戻って姑射橋で天竜川を渡るのが最短になるのですが、そちらからでは激坂があるので、少し遠回りにはなりますが時又の天竜橋で天竜川を渡り対岸へ。伊那谷は全体的には穏やかな地形に見えますが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形を成していて細かな起伏が多いのです。地図で飯田線の線形を見ていただけると納得できるかと。さて最近になって現存が確認された龍江村道路元標は龍江小学校の前の元は役場があったという場所の一角にありました。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。