「峠」タグアーカイブ

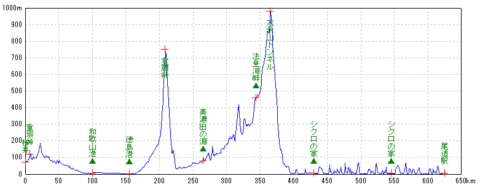

四国ツーリング(5日目)

中央構造線を離れ今治へ、今日は「シクロの家」に連泊していますので、サイドバッグを下ろし身軽になって「しまなみ」を「自撮り」サイクリングに向います。 来島海峡大橋までは車と信号の多い国道沿いを避けて、浜寄りのコースを取ります、但しこちら側は道が判りにくいのと防波堤に沿った道の舗装状態があまり良くないのですが、来島海峡大橋を東側から望みながら走る事ができます。

中央構造線を離れ今治へ、今日は「シクロの家」に連泊していますので、サイドバッグを下ろし身軽になって「しまなみ」を「自撮り」サイクリングに向います。 来島海峡大橋までは車と信号の多い国道沿いを避けて、浜寄りのコースを取ります、但しこちら側は道が判りにくいのと防波堤に沿った道の舗装状態があまり良くないのですが、来島海峡大橋を東側から望みながら走る事ができます。  来島海峡大橋を渡り、大島はいわゆる「外周コース」と呼ばれる西岸から北岸を巡るルートを走ります。 こちら側には田浦峠(78m/写真左)と云う峠があるのですが、標高そのものはメインルートの宮窪峠(79m)と変わらないのです、斜度は多少キツい様ですね。 峠を越えて暫く行くと北岸に出て、対岸に大三島を望む事ができます(写真右)。

来島海峡大橋を渡り、大島はいわゆる「外周コース」と呼ばれる西岸から北岸を巡るルートを走ります。 こちら側には田浦峠(78m/写真左)と云う峠があるのですが、標高そのものはメインルートの宮窪峠(79m)と変わらないのです、斜度は多少キツい様ですね。 峠を越えて暫く行くと北岸に出て、対岸に大三島を望む事ができます(写真右)。  大島大橋と伯方橋を渡ります、この橋は一体となっているのですが、途中に見近島と云う島があって歩行者、自転車は下りる事ができ、ここには無料のキャンプ場があります、「しまなみ」周辺には他にも魅力的なキャンプ場が幾つもあるので、一度利用してみたいのですが、「シクロの家」の居心地が良すぎてね。

大島大橋と伯方橋を渡ります、この橋は一体となっているのですが、途中に見近島と云う島があって歩行者、自転車は下りる事ができ、ここには無料のキャンプ場があります、「しまなみ」周辺には他にも魅力的なキャンプ場が幾つもあるので、一度利用してみたいのですが、「シクロの家」の居心地が良すぎてね。  伯方島を通過し大三島へ、大三島橋(写真左)から大三島南岸へはちょっとした抜け道があるのですが、スロープの途中にあって下って行くとちょっと判りにくくて、見落とすかも。 そちらへ下って鼻栗瀬戸をバックに「自撮り」をば。

伯方島を通過し大三島へ、大三島橋(写真左)から大三島南岸へはちょっとした抜け道があるのですが、スロープの途中にあって下って行くとちょっと判りにくくて、見落とすかも。 そちらへ下って鼻栗瀬戸をバックに「自撮り」をば。  大三島南岸を西へ、海岸沿いの快走コースが続きます。 1月にも走っているのですが、その時は岡村島経由で宗方港へ渡り、この先の工事区間を迂回しこの南岸を東へ走りました。 既に工事による通行止は解除されているのですが、舗装工事が続いています。

大三島南岸を西へ、海岸沿いの快走コースが続きます。 1月にも走っているのですが、その時は岡村島経由で宗方港へ渡り、この先の工事区間を迂回しこの南岸を東へ走りました。 既に工事による通行止は解除されているのですが、舗装工事が続いています。  大三島西岸を北上、北岸に抜ける処にちょっとした無名の峠(68m)が、峠に出ると対岸に見えるのは、最初は大久野島かと思ったのですが、何やら電車の様なものが走っています(写真右)。 それは呉線、もう対岸は広島県三原市なのです。

大三島西岸を北上、北岸に抜ける処にちょっとした無名の峠(68m)が、峠に出ると対岸に見えるのは、最初は大久野島かと思ったのですが、何やら電車の様なものが走っています(写真右)。 それは呉線、もう対岸は広島県三原市なのです。  ムラマサ君には峠で折り返して貰います。 東岸へ回りこむと多々羅大橋が見え、しまなみ外周ルートも完走です。 彼と一緒に走るのは2012年4月の「月うさぎキャンプ」以来です。

ムラマサ君には峠で折り返して貰います。 東岸へ回りこむと多々羅大橋が見え、しまなみ外周ルートも完走です。 彼と一緒に走るのは2012年4月の「月うさぎキャンプ」以来です。  今回もお世話になりました「しまなみゲストハウス シクロの家」

今回もお世話になりました「しまなみゲストハウス シクロの家」四国(中央構造線)ツーリング 3日目

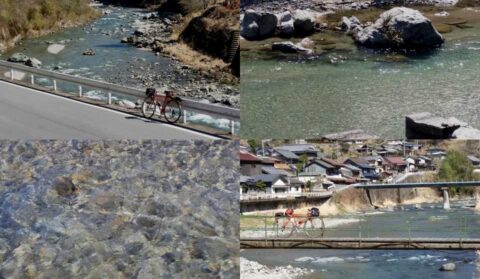

美濃田大橋を渡って右岸のR192へ、陽射しも入ってきて身体も温もってきたので、佃駅の見えるポイントで着込んでいたものの脱ぎながら、時刻を調べてみると徳島線と土讃線の列車がまもなくやってきますので待つ事に。 佃駅は物理的に両線が分岐する駅なのです。

美濃田大橋を渡って右岸のR192へ、陽射しも入ってきて身体も温もってきたので、佃駅の見えるポイントで着込んでいたものの脱ぎながら、時刻を調べてみると徳島線と土讃線の列車がまもなくやってきますので待つ事に。 佃駅は物理的に両線が分岐する駅なのです。  現在の三好市の中心にあたる阿波池田の町中へ入りますが、国道を避けて山側の道を辿って行きますと、阿波池田の街を見下ろす高さまで登ってしまいましたが、穏かかに登って行く道でしたのでさして苦にはなりませんでした、ただ逆向きは激坂があります。

現在の三好市の中心にあたる阿波池田の町中へ入りますが、国道を避けて山側の道を辿って行きますと、阿波池田の街を見下ろす高さまで登ってしまいましたが、穏かかに登って行く道でしたのでさして苦にはなりませんでした、ただ逆向きは激坂があります。  ここから先は確実に食料が調達できそうな処がないので、明朝の分まで含めて買出しをしておく事にしますが、まずはスーパーマーケットが開く9時までコンビニでコーヒーでもとローソンを探して向う事に、なぜローソンなのかと云うとPontaのポイントに加えて、docomoのおサイフケータイで決済すると、月締めで3%の歩引きをして貰えるのです、従ってちょっと遠回りしてもローソンなのです。 しかし国道のバイパスに面していて旧道側から来ると判りにくくて参りました。 ここはイートインコーナーがないなぁと思っていると、なんと外側にお洒落な休憩スペースが… とfacebookに書き込んだら、食いついたのはブルベライダー、仮眠なんかしゃちゃ駄目よ。

ここから先は確実に食料が調達できそうな処がないので、明朝の分まで含めて買出しをしておく事にしますが、まずはスーパーマーケットが開く9時までコンビニでコーヒーでもとローソンを探して向う事に、なぜローソンなのかと云うとPontaのポイントに加えて、docomoのおサイフケータイで決済すると、月締めで3%の歩引きをして貰えるのです、従ってちょっと遠回りしてもローソンなのです。 しかし国道のバイパスに面していて旧道側から来ると判りにくくて参りました。 ここはイートインコーナーがないなぁと思っていると、なんと外側にお洒落な休憩スペースが… とfacebookに書き込んだら、食いついたのはブルベライダー、仮眠なんかしゃちゃ駄目よ。  R319に入るなり急坂になりますが、そこを越えると穏かな斜度の道が続きます。 信正と云う集落まで来て旧道と思しき道が別れているのでGoogleMapで確認してみると、ここには「モモンガビレッジ」と云うゲストハウスがある事に気付きます。 まだ走り出して25キロ程、もう少し先にあれば昨日は風呂に入れなった事だし、ここへ泊まる手もあったかと。 しかしここならキャンプ装備でなければ徳島港から充分に走ってこれる範囲ではありませんか、早速次のプランに想いを巡らす事に。

R319に入るなり急坂になりますが、そこを越えると穏かな斜度の道が続きます。 信正と云う集落まで来て旧道と思しき道が別れているのでGoogleMapで確認してみると、ここには「モモンガビレッジ」と云うゲストハウスがある事に気付きます。 まだ走り出して25キロ程、もう少し先にあれば昨日は風呂に入れなった事だし、ここへ泊まる手もあったかと。 しかしここならキャンプ装備でなければ徳島港から充分に走ってこれる範囲ではありませんか、早速次のプランに想いを巡らす事に。  阿波川口でR319に入って約10キロで愛媛との県境となります。 地理に詳しくないと四国4県がどのように接しているかは判りませんよね、徳島県と愛媛県はここで背中合わせになっているのです、両県を直接結ぶ道路は林道を除けは、ここR319と新旧のR192境目峠と高速の徳島道だけなのです。 ここの県境ではお互いの標識が向かい合わせに建てられていて、パノラマ撮影してみるとご覧の様に1枚の写真に収める事ができました。 周りを見渡してみると「宇摩」と彫られた石標が、県界標ではなく郡界標でしょうか、少し疑問が湧いてきました。

阿波川口でR319に入って約10キロで愛媛との県境となります。 地理に詳しくないと四国4県がどのように接しているかは判りませんよね、徳島県と愛媛県はここで背中合わせになっているのです、両県を直接結ぶ道路は林道を除けは、ここR319と新旧のR192境目峠と高速の徳島道だけなのです。 ここの県境ではお互いの標識が向かい合わせに建てられていて、パノラマ撮影してみるとご覧の様に1枚の写真に収める事ができました。 周りを見渡してみると「宇摩」と彫られた石標が、県界標ではなく郡界標でしょうか、少し疑問が湧いてきました。  銅山川沿いに遡ってはいるのですが、県境は小さな峠状になっていて、林の中を少し下ると明るくなって谷あいの集落に出ます、「あじさい茶屋」と書かれたお店があって水車が回っているので、食事でもできるのかと覗いてみたのですがお休みでした。 やはりこの季節の平日にこのルートで食事を期待するのは難しそうです。 と云うか時計が停まったままなんです。

銅山川沿いに遡ってはいるのですが、県境は小さな峠状になっていて、林の中を少し下ると明るくなって谷あいの集落に出ます、「あじさい茶屋」と書かれたお店があって水車が回っているので、食事でもできるのかと覗いてみたのですがお休みでした。 やはりこの季節の平日にこのルートで食事を期待するのは難しそうです。 と云うか時計が停まったままなんです。 銅山川には4つのダムがあるのですが、最も下流の新宮ダムの下に出てきました、現在は四国中央市となっていますが、元の宇摩郡新宮村の中心となる辺りです。 ここで直進する県道と右折するR319に別れています。 今夜は野営覚悟なのでスマホのバッテリを節約するために折々に電源を切っていたので、GoogleMapを確認せずに、思い込みで真っ直ぐ入ってしまったのです。 高速道の下をくぐった辺りから何かおかしいなと思いつつ、距離で2キロ程、標高で50m程登ってから道を間違っている事に気が付きます、これは高知県へ向う県道5号だったのです。 先の三叉路へ戻りR319へ入りますが、そこでも道路工事の誘導に惑わされて行き止まりの道に入ってしまい、数10mですが再び戻る事に。

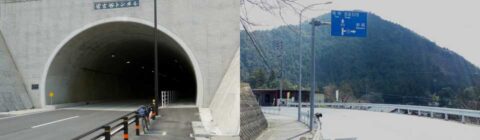

銅山川には4つのダムがあるのですが、最も下流の新宮ダムの下に出てきました、現在は四国中央市となっていますが、元の宇摩郡新宮村の中心となる辺りです。 ここで直進する県道と右折するR319に別れています。 今夜は野営覚悟なのでスマホのバッテリを節約するために折々に電源を切っていたので、GoogleMapを確認せずに、思い込みで真っ直ぐ入ってしまったのです。 高速道の下をくぐった辺りから何かおかしいなと思いつつ、距離で2キロ程、標高で50m程登ってから道を間違っている事に気が付きます、これは高知県へ向う県道5号だったのです。 先の三叉路へ戻りR319へ入りますが、そこでも道路工事の誘導に惑わされて行き止まりの道に入ってしまい、数10mですが再び戻る事に。  とにかく新宮ダムへの登りへ入ったのですが、プランニングの段階でR319をそのまま登るとかなり余計に登らされるので、通れるか通れないかはともかく、新宮ダムの天端道路を経由する道を考えていたのですが、その道はダムを左に見つつも右に下りR319の下をくぐってダムへ下っているのです、その分岐を見落として高速道をはるか下に見下ろす処(写真左上)まで登ってきてしまっているのです、ここまで来て通れるか通れないかが判らない道の分岐まで戻る気力はありません、このままR319を辿るのが得策でしょう、結局150m程登って川之江へ抜ける堀切トンネルの入り口へ、R319は更に旧道の堀切峠へ向って登っています(写真右下)。 幸い「解除中」ではありましたがR319は時間帯通行止の案内が。

とにかく新宮ダムへの登りへ入ったのですが、プランニングの段階でR319をそのまま登るとかなり余計に登らされるので、通れるか通れないかはともかく、新宮ダムの天端道路を経由する道を考えていたのですが、その道はダムを左に見つつも右に下りR319の下をくぐってダムへ下っているのです、その分岐を見落として高速道をはるか下に見下ろす処(写真左上)まで登ってきてしまっているのです、ここまで来て通れるか通れないかが判らない道の分岐まで戻る気力はありません、このままR319を辿るのが得策でしょう、結局150m程登って川之江へ抜ける堀切トンネルの入り口へ、R319は更に旧道の堀切峠へ向って登っています(写真右下)。 幸い「解除中」ではありましたがR319は時間帯通行止の案内が。 金砂町平野と云う処で再び直進する県道と右折するR319に、要するにここでR319と別れ真っ直ぐ県道を旧別子山村へ向う訳なのです、新宮で道を誤った原因がこれでお判りでしょう。 過去にコースミスをした多くはこんな思い込みなんですね。

金砂町平野と云う処で再び直進する県道と右折するR319に、要するにここでR319と別れ真っ直ぐ県道を旧別子山村へ向う訳なのです、新宮で道を誤った原因がこれでお判りでしょう。 過去にコースミスをした多くはこんな思い込みなんですね。  銅山川沿いの道は県道6号となりますが、ここまで走ってきたR319と比べると、整備された立派な道です、おまけにブルーラインが引かれていて伊予三島からサイクリングロードとして設定されている様で、「しまなみ」や「とびしま」よろしく、ここでは富郷ダムまでの距離が示されています。

銅山川沿いの道は県道6号となりますが、ここまで走ってきたR319と比べると、整備された立派な道です、おまけにブルーラインが引かれていて伊予三島からサイクリングロードとして設定されている様で、「しまなみ」や「とびしま」よろしく、ここでは富郷ダムまでの距離が示されています。  どうにか17時には富郷ダム堰堤に到着、富郷ダムは銅山川にある4つのダムの中では最も新しく大きなダムで、ダム湖は法皇湖と呼ばれており、周辺も公園があったりと今風に整備されています、さてそろそろ今夜の野営地を探さなければならない時間です。

どうにか17時には富郷ダム堰堤に到着、富郷ダムは銅山川にある4つのダムの中では最も新しく大きなダムで、ダム湖は法皇湖と呼ばれており、周辺も公園があったりと今風に整備されています、さてそろそろ今夜の野営地を探さなければならない時間です。四国(中央構造線)ツーリング 2日目

寝たのか寝てないのか良く判らないまま0455徳島港に到着です。 まだまだ外は真っ暗、フェリーターミナルから徳島市の中心部までは4~5キロ離れていますし、土地勘がないとちょっと大変かも知れません。 いつも橋を渡ると左に川岸を見ながら、通称「ケンチョピア」と呼ばれるマリーナの脇を抜けて行く事にしています。 30年以上も昔ですが「徳島阿波踊りヨットレース」で停泊した事のある懐かしい場所です、対岸の県庁は新しくなりましたが。

寝たのか寝てないのか良く判らないまま0455徳島港に到着です。 まだまだ外は真っ暗、フェリーターミナルから徳島市の中心部までは4~5キロ離れていますし、土地勘がないとちょっと大変かも知れません。 いつも橋を渡ると左に川岸を見ながら、通称「ケンチョピア」と呼ばれるマリーナの脇を抜けて行く事にしています。 30年以上も昔ですが「徳島阿波踊りヨットレース」で停泊した事のある懐かしい場所です、対岸の県庁は新しくなりましたが。  今日は吉野川沿いに、ほぼR192を東みよし町の「美濃田の渕キャンプ場」までの約70キロ、以前にも走っていますし、途中で’うだつ’で有名に脇町に立ち寄る位のもので,、今一つ芸のないコースなので、思いついたのが神山町と云う処に古い自転車仲間のK夫妻がおられて、約束もなにもしていないのですが、お勤めではなく奥さんの家業を継がれているので、もしかすると久しぶりにお目にかかれるかも知れないと考えてみます。 ただ距離はともかくとして、そちらへ行くと徳島へ戻りでもしない限り、標高700m台の峠を越えなければ吉野川側へ入れないのです。 さて分岐点まで来て、いささか寝不足なもののお天気も良い事ですし、そちらへ向ってみる事にしました。

今日は吉野川沿いに、ほぼR192を東みよし町の「美濃田の渕キャンプ場」までの約70キロ、以前にも走っていますし、途中で’うだつ’で有名に脇町に立ち寄る位のもので,、今一つ芸のないコースなので、思いついたのが神山町と云う処に古い自転車仲間のK夫妻がおられて、約束もなにもしていないのですが、お勤めではなく奥さんの家業を継がれているので、もしかすると久しぶりにお目にかかれるかも知れないと考えてみます。 ただ距離はともかくとして、そちらへ行くと徳島へ戻りでもしない限り、標高700m台の峠を越えなければ吉野川側へ入れないのです。 さて分岐点まで来て、いささか寝不足なもののお天気も良い事ですし、そちらへ向ってみる事にしました。  分岐から25キロ程走って、お店へ到着したのですが、残念ながらお二人とも東京、大阪へ出掛けられているとの事でした。 私達自転車仲間の間ではいまや伝説となったご夫妻なので、久しぶりにお目にかかりたかったのですが。

分岐から25キロ程走って、お店へ到着したのですが、残念ながらお二人とも東京、大阪へ出掛けられているとの事でした。 私達自転車仲間の間ではいまや伝説となったご夫妻なので、久しぶりにお目にかかりたかったのですが。  R193との併用区間を過ぎ再び別れる処から、経の坂(倉羅)峠への登りが始まります(写真左上)、ここから峠まで標高差500m以上、途中一度ばかり休憩を入れましたが、どうにか漕ぎ上げて予定の正午前には峠に到着。 途中16%なんて勾配(写真右下)があって、失速して立ちコケ寸前でした。

R193との併用区間を過ぎ再び別れる処から、経の坂(倉羅)峠への登りが始まります(写真左上)、ここから峠まで標高差500m以上、途中一度ばかり休憩を入れましたが、どうにか漕ぎ上げて予定の正午前には峠に到着。 途中16%なんて勾配(写真右下)があって、失速して立ちコケ寸前でした。  吉野川河畔まで下り、ようやく本来のコースのR192へ戻ります、旧道を織り交ぜながら西へ、有名な「脇町潜水橋」を渡り脇町へ。 この橋なんですが想像以上に交通量が多く、車同士は交互通行しているのですが、こちらが自転車だと突っ込んでくるので、こう云った場所が苦手な人は要注意です、時々はトラックもやってきます。 交通量が多いのと、沈下橋と云って結構大きいので自転車の「自撮り」はなかなか難しいです。

吉野川河畔まで下り、ようやく本来のコースのR192へ戻ります、旧道を織り交ぜながら西へ、有名な「脇町潜水橋」を渡り脇町へ。 この橋なんですが想像以上に交通量が多く、車同士は交互通行しているのですが、こちらが自転車だと突っ込んでくるので、こう云った場所が苦手な人は要注意です、時々はトラックもやってきます。 交通量が多いのと、沈下橋と云って結構大きいので自転車の「自撮り」はなかなか難しいです。  予定の17時前には「美濃田の渕キャンプ場」に到着、ここを選んだのは無料だと云う事と、温泉のある道の駅が隣接していると云う事だったのですが、テントを設営し終えて夕食も兼ねて温泉へ向うと、なんと温泉は火曜が定休日との事、ちょっとリサーチ不足でした。 バンガローのある区画は大きいのですが、テントサイトは想像していたより狭く、シーズン週末だと到着が遅くなるとちょっと厳しいかも知れませんね。 それと提灯が吊ってある処をみるとお花見の頃は大変な事になっているかも。 平日にも拘わらず先客が3組、いずれも単車でのソロの様でした。 本日の走行112.3キロ、平均速度15.1キロ。

予定の17時前には「美濃田の渕キャンプ場」に到着、ここを選んだのは無料だと云う事と、温泉のある道の駅が隣接していると云う事だったのですが、テントを設営し終えて夕食も兼ねて温泉へ向うと、なんと温泉は火曜が定休日との事、ちょっとリサーチ不足でした。 バンガローのある区画は大きいのですが、テントサイトは想像していたより狭く、シーズン週末だと到着が遅くなるとちょっと厳しいかも知れませんね。 それと提灯が吊ってある処をみるとお花見の頃は大変な事になっているかも。 平日にも拘わらず先客が3組、いずれも単車でのソロの様でした。 本日の走行112.3キロ、平均速度15.1キロ。 四国(中央構造線)ツーリング 1日目

写真はいつもの「自撮り」ではなく9さんに撮って貰いました。 九度山以西は久しぶりに走りましたが、専用道ではないもののブルーラインも引かれてずいぶんと整備がすすんでいます。

明日香村を抜け奈良県道120号へ入る五條方面への定番コースです、先日も和歌山へ向かわれたS氏を送ったりと2度ばかり走ったばかりです。 近鉄吉野線とJR和歌山線に沿って行きますので勾配もゆるく、道が狭いので車も少ない自転車向きのルートです。 重阪峠を越えて少し我慢してR24を走り五條市街は旧街道へ、古い街並みの残る五條新町を抜けます、写真左下は五新線の遺構です。 紀ノ川左岸に渡り県道55号線で和歌山県へ。

明日香村を抜け奈良県道120号へ入る五條方面への定番コースです、先日も和歌山へ向かわれたS氏を送ったりと2度ばかり走ったばかりです。 近鉄吉野線とJR和歌山線に沿って行きますので勾配もゆるく、道が狭いので車も少ない自転車向きのルートです。 重阪峠を越えて少し我慢してR24を走り五條市街は旧街道へ、古い街並みの残る五條新町を抜けます、写真左下は五新線の遺構です。 紀ノ川左岸に渡り県道55号線で和歌山県へ。  1155南海高野線の九度山駅下に着いた処で9さんに電話を入れてみると、迎撃しようとして五條近くまで行ってしまった様です、走るコースは暗黙のうちに決まっているのですが、何処ですれ違ったのでしょうか。 ともかく九度山の道の駅で待つことにします、しかし「真田丸」効果は凄いですね、大変な人出です。 他に食事のできる処を求めてウロウロする事に。 食後に9さんの秘密基地に出向いて、とある部品を物色します。

1155南海高野線の九度山駅下に着いた処で9さんに電話を入れてみると、迎撃しようとして五條近くまで行ってしまった様です、走るコースは暗黙のうちに決まっているのですが、何処ですれ違ったのでしょうか。 ともかく九度山の道の駅で待つことにします、しかし「真田丸」効果は凄いですね、大変な人出です。 他に食事のできる処を求めてウロウロする事に。 食後に9さんの秘密基地に出向いて、とある部品を物色します。  その後も紀ノ川左岸を和歌山に向ってエスコートして頂く事に、ブルーラインが引かれていると云っても断続的で案内標識もありませんので、その辺は原住民の案内は心強いです、お陰で車と信号の少ない快適なコースを辿る事ができました。

その後も紀ノ川左岸を和歌山に向ってエスコートして頂く事に、ブルーラインが引かれていると云っても断続的で案内標識もありませんので、その辺は原住民の案内は心強いです、お陰で車と信号の少ない快適なコースを辿る事ができました。  久しぶりに現在の紀の川市に残る麻生津村道路元標へ立ち寄ります、私が道路元標を巡りだした10年程前には和歌山県には橋本町道路元標しか現存が確認されていなかったのですが、ここは地元のウォーキングコースとして紹介されていて見つける事ができました。

久しぶりに現在の紀の川市に残る麻生津村道路元標へ立ち寄ります、私が道路元標を巡りだした10年程前には和歌山県には橋本町道路元標しか現存が確認されていなかったのですが、ここは地元のウォーキングコースとして紹介されていて見つける事ができました。  9さんには貴志川の合流点まで送って貰い、JR和歌山線の船戸駅で少々休憩した後、和歌山市街へ。 夕食は和歌山ラーメンにしようとFaceBookのお友達のY氏に2,3軒のお薦めを挙げて貰いました。 和歌山ラーメンは基本的にいわゆる「中華そば」の類なのですが、お薦めの中からルートからあまり離れない処に、私好みの豚骨系のお店「丸花」があったのでそこへ向う事に。 1人だったのですんなり入れたのですが、私が出る頃には行列が。 ちょっとエグ味が感じられなくもないですが、人気店だけの結構なお味、ほうれん草とうずらの玉子が特徴です。

9さんには貴志川の合流点まで送って貰い、JR和歌山線の船戸駅で少々休憩した後、和歌山市街へ。 夕食は和歌山ラーメンにしようとFaceBookのお友達のY氏に2,3軒のお薦めを挙げて貰いました。 和歌山ラーメンは基本的にいわゆる「中華そば」の類なのですが、お薦めの中からルートからあまり離れない処に、私好みの豚骨系のお店「丸花」があったのでそこへ向う事に。 1人だったのですんなり入れたのですが、私が出る頃には行列が。 ちょっとエグ味が感じられなくもないですが、人気店だけの結構なお味、ほうれん草とうずらの玉子が特徴です。  関西から海路で四国へ渡るのは幾つかの航路があるのですが、南海フェリーが今月一杯まで自転車の航送料金が無料なのが、今回選んだ理由の一つなのですが、神戸~高松のジャンボフェリーに比べると所要時間が短く、それがかえって夜行便で休んで行こうと云う向きには辛いかも知れません、その上最寄駅の南海の和歌山港駅はなんと21時29着が最終なので、輪行で来ても和歌山市駅から走らざる得ないので、何度か使っているもののここの夜行便はあまり使い勝手の良いものではありません。 なお自転車の車両甲板への乗降は車より先に乗船し下船は後からでした。 本日の走行101.2キロ、平均速度16.4キロ。

関西から海路で四国へ渡るのは幾つかの航路があるのですが、南海フェリーが今月一杯まで自転車の航送料金が無料なのが、今回選んだ理由の一つなのですが、神戸~高松のジャンボフェリーに比べると所要時間が短く、それがかえって夜行便で休んで行こうと云う向きには辛いかも知れません、その上最寄駅の南海の和歌山港駅はなんと21時29着が最終なので、輪行で来ても和歌山市駅から走らざる得ないので、何度か使っているもののここの夜行便はあまり使い勝手の良いものではありません。 なお自転車の車両甲板への乗降は車より先に乗船し下船は後からでした。 本日の走行101.2キロ、平均速度16.4キロ。 月例 東吉野サイク

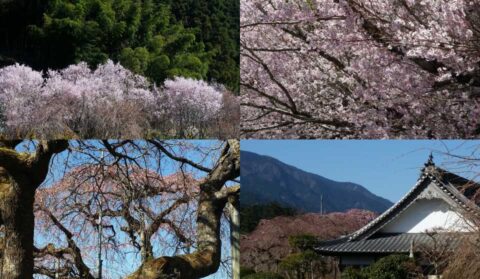

五條方面も考えたのですが、今月はまだ東吉野へ行っていない事に気付いてそちらへ向かう事に、一昨年からほぼ毎月の様に東吉野へ行っているのです。 いつもは真っ直ぐに吉野川河畔まで下るのですが、今日は津風呂湖を経由して行く事に、桜にはまだ早いのですが、後2週間もすれば桜並木(写真右)も満開になっているでしょうね。

五條方面も考えたのですが、今月はまだ東吉野へ行っていない事に気付いてそちらへ向かう事に、一昨年からほぼ毎月の様に東吉野へ行っているのです。 いつもは真っ直ぐに吉野川河畔まで下るのですが、今日は津風呂湖を経由して行く事に、桜にはまだ早いのですが、後2週間もすれば桜並木(写真右)も満開になっているでしょうね。  いつもの谷尻(たんじり)から一谷峠の道ではなく、標高700m超えの染谷峠にやってきました。 今日も「自撮り」の準備はしてきたのですが、高見山の雪もなく、染谷峠への木漏れ日の峠道もちょっと時間的に遅かった様で三脚の出番はありませんでした。 染谷峠から大内峠へ下り、内牧村道路元標に立ち寄った後、榛原から女寄辻経由で17時には戻ってきました、本日の走行95.9キロ。

いつもの谷尻(たんじり)から一谷峠の道ではなく、標高700m超えの染谷峠にやってきました。 今日も「自撮り」の準備はしてきたのですが、高見山の雪もなく、染谷峠への木漏れ日の峠道もちょっと時間的に遅かった様で三脚の出番はありませんでした。 染谷峠から大内峠へ下り、内牧村道路元標に立ち寄った後、榛原から女寄辻経由で17時には戻ってきました、本日の走行95.9キロ。 奥三河サイク (2日目)

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。  やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。

やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。  副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。

副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。  県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。

県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。  廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。

廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。  1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…

1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…  四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。

四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。  もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。

もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。 奥三河サイク (1日目)

サイクリストならずともトンネルの中から見る風景は魅力的なものです、こと自転車に限ってでも、かつてだいすけさんが運営していた当時の「ランドナー補完計画」のトップページを飾った信州嶺方峠の白沢隧道から見る冠雪の北アルプスは「ランドナーの聖地」とまで云われたものです、インターネット黎明期における数少ないサイクリスト向けサイトだけに、この写真に魅せられて多くのサイクリストが嶺方峠を目指したはずです。残念ながら今ではスノーシェッドの設置で馬蹄型のボータルのシルエットを見る事はできなくなってしまいましたが。

サイクリストならずともトンネルの中から見る風景は魅力的なものです、こと自転車に限ってでも、かつてだいすけさんが運営していた当時の「ランドナー補完計画」のトップページを飾った信州嶺方峠の白沢隧道から見る冠雪の北アルプスは「ランドナーの聖地」とまで云われたものです、インターネット黎明期における数少ないサイクリスト向けサイトだけに、この写真に魅せられて多くのサイクリストが嶺方峠を目指したはずです。残念ながら今ではスノーシェッドの設置で馬蹄型のボータルのシルエットを見る事はできなくなってしまいましたが。

当然「自撮り」のロケーションとしてもトンネル越しの風景は魅力的なのですが、先日FaceBookのお友達のKさんの投稿で愛知県は新城市にトンネル越しに河津桜が望めるポイントがある事を知りました、河津桜ですから今が見頃、先日買ったばかりの「青春18きっぷ」も全ての使い道までは決めていません、最寄り駅の飯田線本長篠なら、充分に日帰りで行って帰ってくる事は可能です。 天気予報をみながら見物客の少なそうな平日を狙って急遽行こうと決めたのです。

前置きが長くなりましが、今回はasuka号がドッグ入りしてる事ですし身軽な「延陽伯」号で向う事にし、件のトンネルも100m程あり、さすがにトンネルの中に三脚は立てられまいと45-200mm(35mm換算90-400mm)の望遠ズームも持って行く事にします。 未明に王寺や奈良まで走って行くと云った無理はせずに桜井線の始発に乗って奈良経由で向う事にします。 奈良経由と云っても京都~米原経由と亀山経由とあるのですが、この時間はどちらでも本長篠着は同じだろうと思い込んでしまい、のんびり行ける亀山経由を選んだのですが、それにしても接続時間にゆとりがあるな思っていたら京都~米原経由の方が1時間も早く着くのでした、まぁ今日は本長篠駅近くで「自撮り」をするだけですので時間は大丈夫でしょう。 お陰で久しぶりに名古屋駅でホームの立ち食いきしめんを戴く事ができました。

前置きが長くなりましが、今回はasuka号がドッグ入りしてる事ですし身軽な「延陽伯」号で向う事にし、件のトンネルも100m程あり、さすがにトンネルの中に三脚は立てられまいと45-200mm(35mm換算90-400mm)の望遠ズームも持って行く事にします。 未明に王寺や奈良まで走って行くと云った無理はせずに桜井線の始発に乗って奈良経由で向う事にします。 奈良経由と云っても京都~米原経由と亀山経由とあるのですが、この時間はどちらでも本長篠着は同じだろうと思い込んでしまい、のんびり行ける亀山経由を選んだのですが、それにしても接続時間にゆとりがあるな思っていたら京都~米原経由の方が1時間も早く着くのでした、まぁ今日は本長篠駅近くで「自撮り」をするだけですので時間は大丈夫でしょう。 お陰で久しぶりに名古屋駅でホームの立ち食いきしめんを戴く事ができました。

ところで飯田線本長篠駅までは待ち時間を含めて7時間の長旅、今回は事前に下調べをする余裕がなかったのですが、ネットでなんでもできる時代、車中でスマホで色々調べ事を。 件のトンネルの前後の地図を見ていてフト気が付いたのですが、本長篠駅からトンネルへ続く緩やかなカーブ、これはもしや廃線跡では、「本長篠 廃線」でググって見ると案の定、豊橋鉄道田口線の廃線跡でした、昭和4年に田口鉄道として開業し、昭和43年に廃止されています。 廃線跡それはそれで魅力的なのですが、田口の名前を知って気が付いたのは北設楽郡田口町(現設楽町)には未収の道路元標が残っていた事、近くの同郡園村道路元標と一緒にいつかは回りたいと思っていた処だったのです。

飯田線本長篠1243着、一応ここを1649発に乗車できる様に戻ってくると良い訳なのです、ともかく輪行支度を解き「自撮り」ポイントへ向います。

飯田線本長篠1243着、一応ここを1649発に乗車できる様に戻ってくると良い訳なのです、ともかく輪行支度を解き「自撮り」ポイントへ向います。

桜並木はトンネルの本長篠駅側、郊外の住宅地の外れと云った雰囲気の中にあって、反対側に出て長玉で狙うと見事に桜並木が収まります。 今が丁度満開、見物客もチラホラ、地元の車が時々通りますが、合間を見計らってどうにか「自撮り」はできそうです、まぁ最悪は裏技もありますし。

桜並木はトンネルの本長篠駅側、郊外の住宅地の外れと云った雰囲気の中にあって、反対側に出て長玉で狙うと見事に桜並木が収まります。 今が丁度満開、見物客もチラホラ、地元の車が時々通りますが、合間を見計らってどうにか「自撮り」はできそうです、まぁ最悪は裏技もありますし。

長玉の威力でこんなショットも、結局1時間余り数テイクを撮る事ができました。 ただ外部タイマーの挙動がおかしくなって電源が落ちるのです、どうやら電池切れの様です、電池は単四2本、万が一の時は自転車のテールランプの電池と入れ替えるのですが、実はその手を使ったばかりだったのです、近くにはコンビニもありませんし。 とりあえずG2標準のセルフ3連写を使いますが、時間的に追っかけしか撮れません。 ともあれほぼ満足のできる結果も出てそうなので撤収する事にしたのですが。

長玉の威力でこんなショットも、結局1時間余り数テイクを撮る事ができました。 ただ外部タイマーの挙動がおかしくなって電源が落ちるのです、どうやら電池切れの様です、電池は単四2本、万が一の時は自転車のテールランプの電池と入れ替えるのですが、実はその手を使ったばかりだったのです、近くにはコンビニもありませんし。 とりあえずG2標準のセルフ3連写を使いますが、時間的に追っかけしか撮れません。 ともあれほぼ満足のできる結果も出てそうなので撤収する事にしたのですが。

ところで気になるのが廃線跡と道路元標、これから20数キロ走って設楽町まで行けば、園村道路元標も含めて明日回れるのでは、泊まりの準備はしてきていないのですが、設楽で安宿でも取れればとあたってみる事に、設楽町に中野屋旅館(萃夢荘)と云う処が税込み3,800円であったので、電話をしてみたのですが、今夜は団体で満員だとか、1人なので体良く断られたのかな、実は後で知ったのですが「萃夢荘」と云うのはアニオタの聖地なんだそうなんです。

本長篠駅に戻ってきて、最終のスジとなる1649発の1本前の1620発に乗車できる余裕の時間です。 そして豊橋に着く直前にフトある事に気が付きます、もしやヘッドパーツを取り付けていないのではと、輪行袋の中を確認してみると案の定付いていません、輪行支度をした駅舎の窓枠に並べて置いたままなのです。 思い出したのも思い出すタイミングも奇跡的と云わざる得ないのですが、代りが無いだろう部品だけに取りに引き返す以外にありません、こう云う時にジョルダンの乗換案内は役に立ちます、有料アプリですがガラケー時代から愛用しています、ただソフトとしてはちょっとお行儀が悪いのですが。 豊橋に1716着、1719発の本長篠行きで戻る事に。 ヘッドパーツがあってすぐに折り返しても豊橋に再び戻って来るのは1922、名古屋から近鉄経由で帰れなくもないのですが、お得な株主優待券の準備もしてきていませんし、それなら廃線跡と道路元標の事もあるので、豊橋泊と腹を括る事に。

本長篠駅に戻ってきて、最終のスジとなる1649発の1本前の1620発に乗車できる余裕の時間です。 そして豊橋に着く直前にフトある事に気が付きます、もしやヘッドパーツを取り付けていないのではと、輪行袋の中を確認してみると案の定付いていません、輪行支度をした駅舎の窓枠に並べて置いたままなのです。 思い出したのも思い出すタイミングも奇跡的と云わざる得ないのですが、代りが無いだろう部品だけに取りに引き返す以外にありません、こう云う時にジョルダンの乗換案内は役に立ちます、有料アプリですがガラケー時代から愛用しています、ただソフトとしてはちょっとお行儀が悪いのですが。 豊橋に1716着、1719発の本長篠行きで戻る事に。 ヘッドパーツがあってすぐに折り返しても豊橋に再び戻って来るのは1922、名古屋から近鉄経由で帰れなくもないのですが、お得な株主優待券の準備もしてきていませんし、それなら廃線跡と道路元標の事もあるので、豊橋泊と腹を括る事に。

ところでFacebookを覗いていると件のトンネルを紹介して下さったKさんが桜並木に来られているとの事で、本長篠へ戻る私に会いに来てくれるとの事です。 本長篠1816着で折り返し1823発、ヘッドパーツを無事に確保して、僅かの時間でしたがご挨拶して名刺代わりのカレンダーをお渡しする事ができました、写真右はKさんが撮ってくれました。

ところでFacebookを覗いていると件のトンネルを紹介して下さったKさんが桜並木に来られているとの事で、本長篠へ戻る私に会いに来てくれるとの事です。 本長篠1816着で折り返し1823発、ヘッドパーツを無事に確保して、僅かの時間でしたがご挨拶して名刺代わりのカレンダーをお渡しする事ができました、写真右はKさんが撮ってくれました。

豊橋に戻り宿に着いてから食事と買い物に出掛ける事に、泊まりとなると色々と準備しなくてはならない物が、カメラのバッテリは予備が2個あるのですが、モバイルバッテリーが明日1日分とても持ちそうにありませんし、単四電池も買っておかなくては、幸い駅中のファミマにUSB充電器が売ってましたので、買い求める事に。

本日のなんと走行3.6キロ、当初は「自撮り」の後は三河大野まで走ろうかとも思っていたのですが、3.6キロはトンネルの中を行ったり来たりしていた距離が大半かも。

月ヶ瀬梅渓サイク

賀名生、広橋と行けば奈良の三大梅林の代表格「月ヶ瀬梅渓」を外せないのですが、前者の様にはあまり行っていないのです。と云うのも行くのは良いのですが必ずどこかで激坂を登らないと帰ってこれないのです。確かに南山城村側に下れば激坂なしで帰ってこれなくもないのですが、あの大型車の多い悪名高きR163を走らなくてはなりません。今回は急遽某女史のお供で行く事になったのですが、往路で無駄のない一番楽そうなコースとなると助命(ぜみょう)ルートしかありません、昔、伊賀上野に行く時に良く使ったのですが、そして帰路には奈良市高畑の「まんま亭」に寄って行こうというプランです。

桜井町道路元標前に8時に待ち合わせして初瀬街道の旧街道を挟みながらR165を長谷寺へ、初瀬ダム横の激坂をこなして旧都祁村へ、針テラスで休憩のあと小倉インターから農免道路へ入ります、そのまま走っても月ヶ瀬方面へ行けなくないのですが、ジェットコースターの様な道が延々と続くので、途中から右側の谷へ下る細い道へ入ります、ただ目印らしきものが何もないので、2つ手前の道に入ってしまい激坂を推して貰う事に、そう云えば前も間違った事があった様な。結局は農免道路に一旦戻って予定の道へ入り助命へ、本来なら月ヶ瀬まで下りが続くのですが、大塩で道路工事のために集落の中の激坂の迂回路を登らされるハメに。まぁビワイチ、アワイチ、マメイチもやっている彼女の事ですから何の心配もないのですが。

桜井町道路元標前に8時に待ち合わせして初瀬街道の旧街道を挟みながらR165を長谷寺へ、初瀬ダム横の激坂をこなして旧都祁村へ、針テラスで休憩のあと小倉インターから農免道路へ入ります、そのまま走っても月ヶ瀬方面へ行けなくないのですが、ジェットコースターの様な道が延々と続くので、途中から右側の谷へ下る細い道へ入ります、ただ目印らしきものが何もないので、2つ手前の道に入ってしまい激坂を推して貰う事に、そう云えば前も間違った事があった様な。結局は農免道路に一旦戻って予定の道へ入り助命へ、本来なら月ヶ瀬まで下りが続くのですが、大塩で道路工事のために集落の中の激坂の迂回路を登らされるハメに。まぁビワイチ、アワイチ、マメイチもやっている彼女の事ですから何の心配もないのですが。

桜井を出て休憩と2度のロスを含めて2時間50分程で月ヶ瀬橋に到着。 ここで京都府下から来られるもう一人の女史と待ち合わせです。

桜井を出て休憩と2度のロスを含めて2時間50分程で月ヶ瀬橋に到着。 ここで京都府下から来られるもう一人の女史と待ち合わせです。

役場の方へ登る県道の途中で無事合流。

役場の方へ登る県道の途中で無事合流。  平日とは云え、有名な観光地ですのでそれなりの人出です、週末なら自転車も推し歩くのも大変かも、適当に見晴らしの良いお店に入ってお昼にします。

平日とは云え、有名な観光地ですのでそれなりの人出です、週末なら自転車も推し歩くのも大変かも、適当に見晴らしの良いお店に入ってお昼にします。  名張川に架かる月ヶ瀬橋とお店の並ぶ小径とは100m程の標高差があるのですが、下りは九十九折の坂に入ってしまったので女性陣は推して下る事に。

名張川に架かる月ヶ瀬橋とお店の並ぶ小径とは100m程の標高差があるのですが、下りは九十九折の坂に入ってしまったので女性陣は推して下る事に。

県道80号に取り付くと、ここからは奈良市街に向って標高差300mの豪快ダウンヒルです、しかし下りの早い事と云ったら、付いて行くのが精一杯。

県道80号に取り付くと、ここからは奈良市街に向って標高差300mの豪快ダウンヒルです、しかし下りの早い事と云ったら、付いて行くのが精一杯。広橋梅林から吉野山へ

一昨日に「賀名生梅林」に行ったばかりですが、お天気も良さそうなので急遽下市の「広橋梅林」に行く事にしました。 休日なので人や車が多かったら鬱陶しいかなとも思ったのですが、それなら広橋峠を越えて黒滝村~地蔵峠を越えて吉野山経由で帰って来ようと芋峠越えの道を行きます。 上市橋のローソンで補給、近鉄吉野線の「さくらライナー」がやってくる時間なので、暫く待ってみる事にしました。

一昨日に「賀名生梅林」に行ったばかりですが、お天気も良さそうなので急遽下市の「広橋梅林」に行く事にしました。 休日なので人や車が多かったら鬱陶しいかなとも思ったのですが、それなら広橋峠を越えて黒滝村~地蔵峠を越えて吉野山経由で帰って来ようと芋峠越えの道を行きます。 上市橋のローソンで補給、近鉄吉野線の「さくらライナー」がやってくる時間なので、暫く待ってみる事にしました。  吉野川左岸を千石橋南詰まで走り、下市の街の中を走って広橋峠への旧道に取り付きます、峠の旧道と云っても広橋梅林と点在する集落の中を走って行きますので、今も奈良交通の路線バスはこの道を通ります。 「賀名生梅林」はちょっと早かった様ですが、こちらは今が盛り香りが凄いです、思っていたより観光客も少ないです、写真を撮りながら「自撮り」のポイントを探して激坂の道を推したり乗ったりしながら行きます。 梅の写真はこちらで。

吉野川左岸を千石橋南詰まで走り、下市の街の中を走って広橋峠への旧道に取り付きます、峠の旧道と云っても広橋梅林と点在する集落の中を走って行きますので、今も奈良交通の路線バスはこの道を通ります。 「賀名生梅林」はちょっと早かった様ですが、こちらは今が盛り香りが凄いです、思っていたより観光客も少ないです、写真を撮りながら「自撮り」のポイントを探して激坂の道を推したり乗ったりしながら行きます。 梅の写真はこちらで。  なかなか良いポイントが見つけられず、やっと見つけたポイントがここ。 上から見るとそうでもないのですが結構な激坂で、1テイク目はタイマー設定を間違え、2テイク目はコース取りに失敗、どうにか3テイク目で何とか、3往復でくたびれてしまいました。

なかなか良いポイントが見つけられず、やっと見つけたポイントがここ。 上から見るとそうでもないのですが結構な激坂で、1テイク目はタイマー設定を間違え、2テイク目はコース取りに失敗、どうにか3テイク目で何とか、3往復でくたびれてしまいました。  広橋峠まで登ってきたものの、出掛けるのも遅かった事もありますが「自撮り」で時間を食ってしまった上に、南の方から少し曇ってきたので、このまま黒滝村へ越えて地蔵峠で戻るつもりだったのを止めて下りかけたものの、峠近くに食事のできる処があるのに気が付いて坂の途中でUターンをしようとしてシフトミス、チェーンを内側に落としてしまい、その際に無茶をしたのでスポークを折ってしまいました、何と2本も。 まぁツーリング車の36本組ホイールなんちゅうもんはスポークの2本や3本折れた処でフレ取りさえすれば多少は走れるもんです、ただうちのasuka号はガードクリアランスがないのでフレ取りにしっかり時間を取られてしまいした。 そんなこんなで峠へ戻る気力も失せて、伃邑(よむら)経由で才谷に出て吉野山で食事にする事にしました。

広橋峠まで登ってきたものの、出掛けるのも遅かった事もありますが「自撮り」で時間を食ってしまった上に、南の方から少し曇ってきたので、このまま黒滝村へ越えて地蔵峠で戻るつもりだったのを止めて下りかけたものの、峠近くに食事のできる処があるのに気が付いて坂の途中でUターンをしようとしてシフトミス、チェーンを内側に落としてしまい、その際に無茶をしたのでスポークを折ってしまいました、何と2本も。 まぁツーリング車の36本組ホイールなんちゅうもんはスポークの2本や3本折れた処でフレ取りさえすれば多少は走れるもんです、ただうちのasuka号はガードクリアランスがないのでフレ取りにしっかり時間を取られてしまいした。 そんなこんなで峠へ戻る気力も失せて、伃邑(よむら)経由で才谷に出て吉野山で食事にする事にしました。  さて吉野山の勝手神社まで来たものの、なんとお目当ての「静亭」は改装工事をやっていてお休み、お腹も空いてますが汚れた手も洗いたいし、隣のお店は営業しているのですが、それも何なので目新しい店を探しながらゆっくり下ります。 駐在所の前に「豆富茶屋」と云うお店があって自転車も置き易そうで、豆腐ラーメンにも食指が動いたので此処に入る事に。 嫌味ののない和風出汁に揚げがトッピングされていて、なかなか美味しかったです。

さて吉野山の勝手神社まで来たものの、なんとお目当ての「静亭」は改装工事をやっていてお休み、お腹も空いてますが汚れた手も洗いたいし、隣のお店は営業しているのですが、それも何なので目新しい店を探しながらゆっくり下ります。 駐在所の前に「豆富茶屋」と云うお店があって自転車も置き易そうで、豆腐ラーメンにも食指が動いたので此処に入る事に。 嫌味ののない和風出汁に揚げがトッピングされていて、なかなか美味しかったです。  吉野神宮から<15>桜井明日香吉野線へ入ります、道なりに行くと<167>吉野神宮停車場線となるのですが、こちらは道が狭いので地元の車以外は殆ど入ってきません、途中には奥駈道の案内とお堂、ベンチがあり、対岸を走る近鉄吉野線を見下ろす事ができます、小休止。

吉野神宮から<15>桜井明日香吉野線へ入ります、道なりに行くと<167>吉野神宮停車場線となるのですが、こちらは道が狭いので地元の車以外は殆ど入ってきません、途中には奥駈道の案内とお堂、ベンチがあり、対岸を走る近鉄吉野線を見下ろす事ができます、小休止。

結局は一昨日と同じ椿橋~壷阪峠のルートで帰途に就きますが、時間もまだ早かったので高取町の土佐街道沿いで行なわれている「町家の雛めぐり」の中をのんびり往く事ができました。 「町家の雛めぐり」は3月一杯行なわれています。 本日の走行83.6キロ。

結局は一昨日と同じ椿橋~壷阪峠のルートで帰途に就きますが、時間もまだ早かったので高取町の土佐街道沿いで行なわれている「町家の雛めぐり」の中をのんびり往く事ができました。 「町家の雛めぐり」は3月一杯行なわれています。 本日の走行83.6キロ。