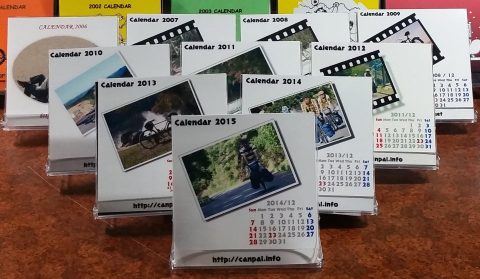

毎年恒例の「CanCan謹製卓上カレンダー」ですが、年毎に3.5吋フロッピーディスクケースが入手(廉価で)しにくくなる中、ある方からA4/3サイズのカレンダー用ケースを大量に頂きました。10数年続いた今までのデザインですが、現在新デザインで製作中です。

毎年恒例の「CanCan謹製卓上カレンダー」ですが、年毎に3.5吋フロッピーディスクケースが入手(廉価で)しにくくなる中、ある方からA4/3サイズのカレンダー用ケースを大量に頂きました。10数年続いた今までのデザインですが、現在新デザインで製作中です。

2~3年分は間に合う量があるのですが、206×105mmと云うサイズが微妙なんですね、A4サイズのプリンターで効率よく印刷できないので、ネット印刷にトライしてます、コスト削減の為にカットは今迄通り手作業です。

2~3年分は間に合う量があるのですが、206×105mmと云うサイズが微妙なんですね、A4サイズのプリンターで効率よく印刷できないので、ネット印刷にトライしてます、コスト削減の為にカットは今迄通り手作業です。

左が試作品、従来サイズの倍です。色々と検討しなくてはならない事が多くて「笠置キャンプ」にはちょっと間に合いそうにはありませんが…

左が試作品、従来サイズの倍です。色々と検討しなくてはならない事が多くて「笠置キャンプ」にはちょっと間に合いそうにはありませんが…

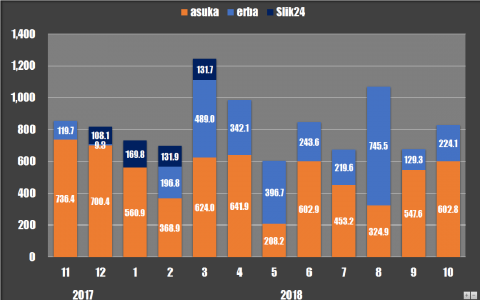

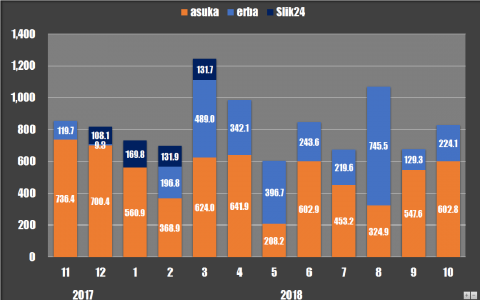

office2003(^_^)からoffice365へ変わったら、あまりにギャップが大き過ぎて、思い通りにグラフが作れず、往生しました。

office2003(^_^)からoffice365へ変わったら、あまりにギャップが大き過ぎて、思い通りにグラフが作れず、往生しました。

2018年10月末までの累計8,322.6キロ(asuka 4,935.2キロ、erba 2,986.7キロ、silk24 433.4キロ)、やはり今年の夏の天気が影響してます。

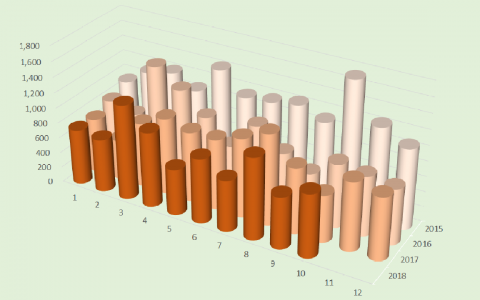

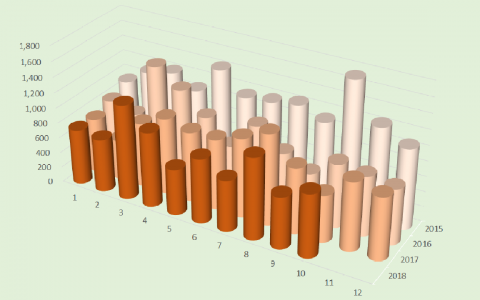

2015年からの4年間

今日はasuka号を駆ってT御大ちの稲刈りのお手伝いへ。毎年田植えのお手伝いには行っても、10月の連休は「月うさぎキャンプ」と重なるので暫く伺ってなかったのですが。県立医大が移転してくるので、大和三山畝傍山を見上げながらの田植えや稲刈りは今年が最後とか。

今日はasuka号を駆ってT御大ちの稲刈りのお手伝いへ。毎年田植えのお手伝いには行っても、10月の連休は「月うさぎキャンプ」と重なるので暫く伺ってなかったのですが。県立医大が移転してくるので、大和三山畝傍山を見上げながらの田植えや稲刈りは今年が最後とか。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

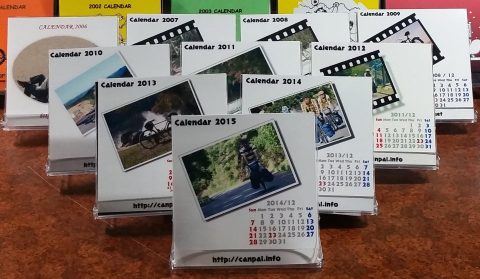

毎年恒例の「CanCan謹製卓上カレンダー」ですが、年毎に3.5吋フロッピーディスクケースが入手(廉価で)しにくくなる中、ある方からA4/3サイズのカレンダー用ケースを大量に頂きました。10数年続いた今までのデザインですが、現在新デザインで製作中です。

毎年恒例の「CanCan謹製卓上カレンダー」ですが、年毎に3.5吋フロッピーディスクケースが入手(廉価で)しにくくなる中、ある方からA4/3サイズのカレンダー用ケースを大量に頂きました。10数年続いた今までのデザインですが、現在新デザインで製作中です。 2~3年分は間に合う量があるのですが、206×105mmと云うサイズが微妙なんですね、A4サイズのプリンターで効率よく印刷できないので、ネット印刷にトライしてます、コスト削減の為にカットは今迄通り手作業です。

2~3年分は間に合う量があるのですが、206×105mmと云うサイズが微妙なんですね、A4サイズのプリンターで効率よく印刷できないので、ネット印刷にトライしてます、コスト削減の為にカットは今迄通り手作業です。 左が試作品、従来サイズの倍です。色々と検討しなくてはならない事が多くて「笠置キャンプ」にはちょっと間に合いそうにはありませんが…

左が試作品、従来サイズの倍です。色々と検討しなくてはならない事が多くて「笠置キャンプ」にはちょっと間に合いそうにはありませんが…

大きなサイズの画像は「ツーリングの記録」(要認証)へ

大きなサイズの画像は「ツーリングの記録」(要認証)へ