今日はいつもとは趣の違ったコースを走ってきました。

今日はいつもとは趣の違ったコースを走ってきました。

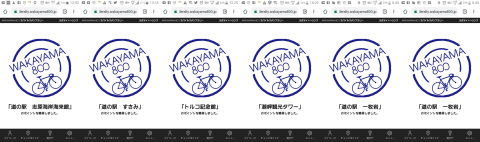

穴虫峠で大阪府へ入り、滝畑ダムから源流部の蔵王峠(約560m)を越えて和歌山県へ向かいます。実は昨年度の「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」で道の駅「くしがきの里」を回るコースとして考えていたのですが果たせず終い、今年度「2nd Season」として始まったのでリベンジです。

さて穴虫峠の県道703号香芝太子線は拡幅改良されてからは初めて、近鉄南大阪線と並行していて峠で線路をオーバークロスするのですが、横を電車が走っている割には登らされる様な。

大和川の支流石川に沿って、毎年暮れの「石川ポタ」でお馴染みの南河内サイクルラインを行きます。しかし休日とあって河原や公園でバーベキューを愉しむグループだらけです。

大和川の支流石川に沿って、毎年暮れの「石川ポタ」でお馴染みの南河内サイクルラインを行きます。しかし休日とあって河原や公園でバーベキューを愉しむグループだらけです。

河内長野の市街を抜けて府道218号河内長野かつらぎ線へ、緑が眩しいです、そして藤の花も。

河内長野の市街を抜けて府道218号河内長野かつらぎ線へ、緑が眩しいです、そして藤の花も。 滝畑ダムに来たのは2015年11月の「光滝キャンプ」以来になります。ダムの天端道路で右岸に渡ります、車が入れないので静かな事この上なし。ダム湖が終わる辺りで府道61号堺かつらぎ線と合流します。

滝畑ダムに来たのは2015年11月の「光滝キャンプ」以来になります。ダムの天端道路で右岸に渡ります、車が入れないので静かな事この上なし。ダム湖が終わる辺りで府道61号堺かつらぎ線と合流します。 石川の流れは再び渓流となります、光滝キャンプ場を過ぎるとキャンプ客の喧騒はなくなりますが道の方は凶悪に、例のドーナツ型の滑り止めがされたコンクリート舗装の激坂が断続的に続きます、峠まで緩急があるのは良いのですが、ここのは些か極端過ぎます。ただれっきとした地方主要道、休日とあって物好きな車が数台やってきます。

石川の流れは再び渓流となります、光滝キャンプ場を過ぎるとキャンプ客の喧騒はなくなりますが道の方は凶悪に、例のドーナツ型の滑り止めがされたコンクリート舗装の激坂が断続的に続きます、峠まで緩急があるのは良いのですが、ここのは些か極端過ぎます。ただれっきとした地方主要道、休日とあって物好きな車が数台やってきます。

峠まで渓流沿いに登り最後の橋を渡り小さな切通を過ぎると和歌山県かつらぎ町となり「蔵王峠」と記した立派な案内板が立っています。せせらぎの音の聴こえる峠は他にもありましたが、先の橋はその名も「蔵王峠橋」、峠の名を冠した橋は他に例を見ないかと。大阪府側からは今回は2度目ですが、和歌山県側からは何度か登ってきていて、2009年に行った峠おやじナワールド氏の「二千峠達成記念サイク」もここと七越峠、鍋谷峠の縦走コースでした。

峠まで渓流沿いに登り最後の橋を渡り小さな切通を過ぎると和歌山県かつらぎ町となり「蔵王峠」と記した立派な案内板が立っています。せせらぎの音の聴こえる峠は他にもありましたが、先の橋はその名も「蔵王峠橋」、峠の名を冠した橋は他に例を見ないかと。大阪府側からは今回は2度目ですが、和歌山県側からは何度か登ってきていて、2009年に行った峠おやじナワールド氏の「二千峠達成記念サイク」もここと七越峠、鍋谷峠の縦走コースでした。

蔵王峠からはそのまま下らずに、堀越観音への稜線沿いの道をさらに登ります。いつもは三国山から鍋谷峠へ下る道(ダートあり)を走っているのですが、今回は四郷の道の駅「くしがきの里」が目的地ですので、堀越観音から下る事になります。

蔵王峠からはそのまま下らずに、堀越観音への稜線沿いの道をさらに登ります。いつもは三国山から鍋谷峠へ下る道(ダートあり)を走っているのですが、今回は四郷の道の駅「くしがきの里」が目的地ですので、堀越観音から下る事になります。 和泉山脈の南斜面、東谷を挟んで平集落を望む絶景です。

和泉山脈の南斜面、東谷を挟んで平集落を望む絶景です。

道の駅「くしがきの里」へ下ると凄い人出に圧倒されます、やはり世間は十連休なんだ。「WAKAYAMA800 2nd Season」最初のポイント獲得、その後は紀の川べりのサイクリングロードへ出ます。

道の駅「くしがきの里」へ下ると凄い人出に圧倒されます、やはり世間は十連休なんだ。「WAKAYAMA800 2nd Season」最初のポイント獲得、その後は紀の川べりのサイクリングロードへ出ます。

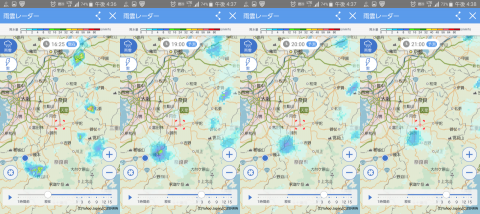

「紀の川 万葉の里」「柿の郷くどやま」と回って帰途に就くのですが、些か雲行きが怪しくなってきました。

結果的には雨雲を追っかけて走っていた様で、阿太を越えたあたりから路面は結構濡れていたのですが、そこはそのマッドガード付きの強み、全く濡れる事もなく帰ってきました。本日の走行137.7キロ。

結果的には雨雲を追っかけて走っていた様で、阿太を越えたあたりから路面は結構濡れていたのですが、そこはそのマッドガード付きの強み、全く濡れる事もなく帰ってきました。本日の走行137.7キロ。

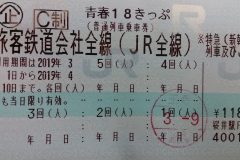

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。