倉敷 0543 発の伯備線下り始発の米子行に乗車します。東城までの運賃は1,690円ですので「18きっぷ」使用しません、もしもリタイヤして輪行する可能性はありますが、出雲横田まで1日3往復しか走ってませんもね。

倉敷 0543 発の伯備線下り始発の米子行に乗車します。東城までの運賃は1,690円ですので「18きっぷ」使用しません、もしもリタイヤして輪行する可能性はありますが、出雲横田まで1日3往復しか走ってませんもね。

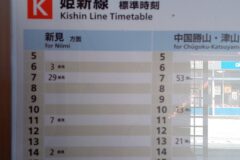

新見で芸備線0703発東城行に乗り継ぎますが、このスジは平日のみの運行で土日は1258までないのです。存続が危ぶまれていて色々と話題になっている芸備線ですが、東城まででも平日は6往復、休日は5往復しか走っていません。

新見で芸備線0703発東城行に乗り継ぎますが、このスジは平日のみの運行で土日は1258までないのです。存続が危ぶまれていて色々と話題になっている芸備線ですが、東城まででも平日は6往復、休日は5往復しか走っていません。

新見駅から東城駅まで25.2キロ(営業キロ)を50分掛けて行きます、布原駅で伯備線上り列車と交換、矢神駅で芸備線上り列車と交換。この区間は2015年3月に走っていますが、中国道やR182が平行していて、残念ながら芸備線の存在意義が云々されるのも仕方がないでしょうが、難しい問題ですね。

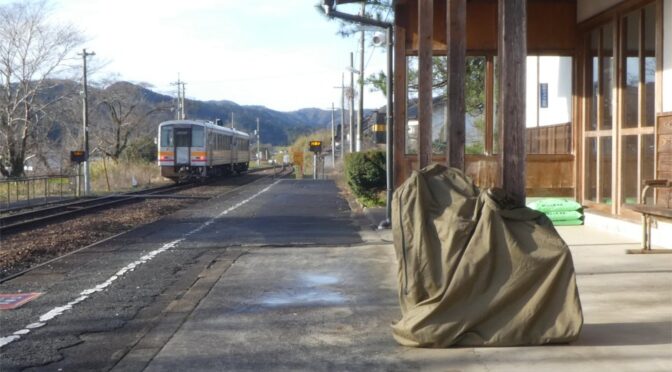

広島県との県境を越え 0753 終点の東城駅に到着、この先は1335まで下り列車はありません、駅前でのんびりと輪行支度を始めます。ここ東城は2005年に周辺6町が合併して庄原市となるまで比婆郡東城町、比婆郡はなくなりましたがあの「ヒバゴン」の由来の地名です。

これから先は出雲横田までコンビニの類は皆無ですので、少し戻ってローソンで十分な補給をしておきます。ぐずぐずしていたら先の列車が 0853 発として折り返して行くので駅裏で待ち構えてみます。

この先出雲市の手前までR314が続いているのですが。可能な限り線路沿いの道を選んで行きますが、この時間では芸備線も木次線も1本の列車にも出合う事はありませんでした、備後八幡駅付近にて。

この先出雲市の手前までR314が続いているのですが。可能な限り線路沿いの道を選んで行きますが、この時間では芸備線も木次線も1本の列車にも出合う事はありませんでした、備後八幡駅付近にて。

10時半には東城から3つ目の小奴可駅に、簡易委託駅で駅舎にはタクシー会社が入っています、駅前には食料品店があって貴重な補給ポイントです、アイスを買って店の前のベンチで小休止。

R314を進んで元の東城町と西城町の境界になる峠、無名の様ですが高梁川と江の川水系の分水嶺になっていて標高は638m。峠手前で県道444号油木小奴可線が分岐していて、そちらに入り平行してきた芸備線を跨ぎます。ところが県道はこの先で鍵掛峠道路の橋梁下部工事とかで通行止、線路沿いに備後落合へ向かう事ができす、R314の西城側へショートカットする事に。

11時半過ぎには備後落合駅へ、ここ訪れるのは2007年10月、2014年7月以来、その前は1970年代で、木次線のSLが健在で陰陽連絡の急行「ちどり」が夜行を含めて走っていて、駅も有人駅どころかホームには立ち食い蕎麦屋さんまでありました。駅舎内には写真や色々な資料が展示されていて、キハ01やキハ02の写真は貴重ですが、さすがにレースバスにはお目にかかれませんでした。下を走る国道の車の音は聞こえてくるのです山峡の無人駅には人影は全くなく「奥出雲おろち号」がなくなった今では3時間近くどの方向からの列車もやってきません。

備後落合駅から少し下った処で右折しておろちループに向かって標高差300m近い登り返しです、平行して木次線が走っていますし(写真左)、17年前に20吋のKHSで越えていますのでロードだから大丈夫と思っていましたが、10月の朝と7月の真昼では状況が違います、幸い木陰が多くて助かりました。木陰で一息入れると風が心地良い、ピークまで後5キロ。(写真右)

13時半までには広島岡山県境を越え三井野原駅近くで標高727mの分水嶺へ。

「奥出雲おろちル-プ」へ、道路上から全貌は見えないのですが国内日本最大級の二重ループ橋です。ループ途中の道の駅へ。迂闊にも道の駅で食事をしている間に出雲坂根1342発の備後落合行きとすれ違っていたのです。

「奥出雲おろちル-プ」へ、道路上から全貌は見えないのですが国内日本最大級の二重ループ橋です。ループ途中の道の駅へ。迂闊にも道の駅で食事をしている間に出雲坂根1342発の備後落合行きとすれ違っていたのです。

出雲坂根駅に下ってきたのが1420、この先出雲市まででも60キロ弱、下り基調とは云えかなり時間が押してきました。ところが出雲坂根で写真を撮るのにerba号を立てかけていたら動いてフロントバッグが側溝に、綺麗な水でしたがしっかり水没、駅前の四阿で乾かす作業を、問題はモバイルバッテリーが…

出雲三成駅近くまで下ってきた処で登り返しのある木次線沿いに木次まで走る事は断念し、R314を尾原ダム経由に変更。1701 には木次の里熊大橋東詰で当初予定のルートへ。ところがこの辺りから向かい風が強くなってきて、斐伊川堤防上の道は最悪。今夜の宿は松江なのですが、余力と時間があれば出雲市から宍道湖畔の自転車道を走る事も当初考えていたのですが、既に履修済ですしとてもその余裕は、とにかく電鉄出雲市駅 1808 発の松江しんじ湖温泉駅に乗りたい処、それを逃すと次は 1903 になってしまいます。

出雲三成駅近くまで下ってきた処で登り返しのある木次線沿いに木次まで走る事は断念し、R314を尾原ダム経由に変更。1701 には木次の里熊大橋東詰で当初予定のルートへ。ところがこの辺りから向かい風が強くなってきて、斐伊川堤防上の道は最悪。今夜の宿は松江なのですが、余力と時間があれば出雲市から宍道湖畔の自転車道を走る事も当初考えていたのですが、既に履修済ですしとてもその余裕は、とにかく電鉄出雲市駅 1808 発の松江しんじ湖温泉駅に乗りたい処、それを逃すと次は 1903 になってしまいます。

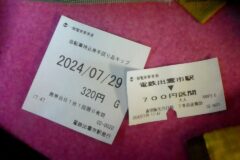

どうにか18時前には電鉄出雲市駅へ、予定通り 1808 発に乗車する事が、ここまで110.3キロ、。一畑電鉄のサイクルトレインは終日利用する事ができます、ただ 1回320円の料金が必要になりますが、そのまま載せられるのは有り難いです。なお自転車固定用のベルトが備え付けられています。余裕があれば宍道湖畔の自転車道を走っても良かったのですが、以前に走っていますし、最後の斐伊川沿いの向かい風で今日はもう腹一杯。

どうにか18時前には電鉄出雲市駅へ、予定通り 1808 発に乗車する事が、ここまで110.3キロ、。一畑電鉄のサイクルトレインは終日利用する事ができます、ただ 1回320円の料金が必要になりますが、そのまま載せられるのは有り難いです。なお自転車固定用のベルトが備え付けられています。余裕があれば宍道湖畔の自転車道を走っても良かったのですが、以前に走っていますし、最後の斐伊川沿いの向かい風で今日はもう腹一杯。

一畑電鉄は宍道湖北岸を走りますが、結構風が強いかして波が立っています。ところで隣の車両に妙なヤツが、平日の通勤時間帯ですので自転車が載せられるかと心配していたのですが、こんな感じなんです。

1905 松江しんじ湖温泉駅に到着、一畑電鉄は映画「RAILWAYS」の舞台なのですが、もう14年前の作品なんですよ。さて宿まで10分と掛からない距離でしたが、今日は結構疲4れました、本日の走行112.8キロ。

1905 松江しんじ湖温泉駅に到着、一畑電鉄は映画「RAILWAYS」の舞台なのですが、もう14年前の作品なんですよ。さて宿まで10分と掛からない距離でしたが、今日は結構疲4れました、本日の走行112.8キロ。

「鉄」カテゴリーアーカイブ

久しぶりに山陰へ(1日目)

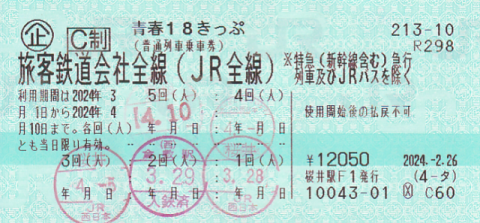

今日から3泊4日の日程で山陰へ向かいます。兵庫県北部和田山辺りまでなら昨年も行っているのですが、鳥取県や島根県となると輪行では2010年夏以来、自転車抜きでは2014年7月以来になります、とにかく「18きっぷ」で山陰は遠いのです。

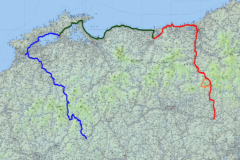

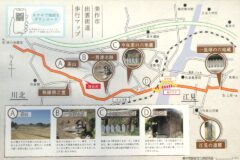

今回の課題は広島県庄原市の東城駅から備後落合を経て出雲市~松江市(青線)、松江市から中海北岸回りで境港から倉吉市(緑線)、最終日は倉吉から鳥取市を経てと志戸坂峠トンネルまたは右手(うて)峠を越えて兵庫県の平福か佐用まで走ろうと云う結構壮大(^_^)な計画です。実は道路元標の残っていない鳥取県今まで殆ど走っておらず、予定通り走れたら3日連続100キロ超えとなるかと、しかし災害級とか危険な猛暑に大丈夫でしょうか、ただこのコース芸備線〜木次線〜一畑電鉄、山陰本線〜因美線〜智頭急行といつでもリタイヤできる様に線路沿いを選んでいるのですが、東城〜備後落合〜出雲横田間って1日3往復なんです。

今回の課題は広島県庄原市の東城駅から備後落合を経て出雲市~松江市(青線)、松江市から中海北岸回りで境港から倉吉市(緑線)、最終日は倉吉から鳥取市を経てと志戸坂峠トンネルまたは右手(うて)峠を越えて兵庫県の平福か佐用まで走ろうと云う結構壮大(^_^)な計画です。実は道路元標の残っていない鳥取県今まで殆ど走っておらず、予定通り走れたら3日連続100キロ超えとなるかと、しかし災害級とか危険な猛暑に大丈夫でしょうか、ただこのコース芸備線〜木次線〜一畑電鉄、山陰本線〜因美線〜智頭急行といつでもリタイヤできる様に線路沿いを選んでいるのですが、東城〜備後落合〜出雲横田間って1日3往復なんです。

1日目は勤務明けと云う事もあってのんびりと倉敷までの移動、今年3月の「岡山の奥の方へ向かいます」とほぼ同様のタイムテーブルです、このまま新見まで進めなくもないのですが安い宿がないのと「SOMETHING」にも寄ってもみたいですしね。桜井1136→1208奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1436→1454相生1525→1656倉敷 (所要5時間20分 4,840円分乗車)。

1日目は勤務明けと云う事もあってのんびりと倉敷までの移動、今年3月の「岡山の奥の方へ向かいます」とほぼ同様のタイムテーブルです、このまま新見まで進めなくもないのですが安い宿がないのと「SOMETHING」にも寄ってもみたいですしね。桜井1136→1208奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1436→1454相生1525→1656倉敷 (所要5時間20分 4,840円分乗車)。

相生駅で備中高梁行きへの乗り継ぎ、3月は115系でしたが新しく投入された227系500番台、桜井線の1000番台と違って0番台と同じく転換クロスシートです、その上1000番台は扉間4列なので、扉回りが広くて輪行サイクリストには有難いです。

伯備線の備中高梁行ですので混雑する岡山駅での乗り換えなしで倉敷まで行く事ができます。途中で新型「やくも」とすれ違います、ただ倉敷駅には遅れて17時過ぎに到着。

伯備線の備中高梁行ですので混雑する岡山駅での乗り換えなしで倉敷まで行く事ができます。途中で新型「やくも」とすれ違います、ただ倉敷駅には遅れて17時過ぎに到着。

駅前の安ホテルにチェックイン、3月は4,600円でしらが日曜日からでしょうか3,900円也。前回は雨でしたが時間もありますしまだまだ明るいので美観地区へ、何十年ぶりでしょうね。

倉敷駅前に戻り夕食を済ませようとくたびれた駅前ビルの地下にある「れんが屋」に下りてまたハンバーグオムライスかなと考えていたら、なとごはんが終わりなんだと。市街へ戻ってとにかく夕食を済ませて「SOMETHING」に向かうと今日はお休みなのかな、初日は空振り続き。本日の走行、朝の通勤での7.1キロのみ。

倉敷駅前に戻り夕食を済ませようとくたびれた駅前ビルの地下にある「れんが屋」に下りてまたハンバーグオムライスかなと考えていたら、なとごはんが終わりなんだと。市街へ戻ってとにかく夕食を済ませて「SOMETHING」に向かうと今日はお休みなのかな、初日は空振り続き。本日の走行、朝の通勤での7.1キロのみ。

2024年春 18きっぷ輪行旅総括

既に2週間になろうとしているのですが、ようやくブログの更新が追いつきましたので、今春の「18きっぷ輪行旅」の総括です。3月は天気と休みの巡り合わせが悪く、手付かず故に払い戻しも考えていたのですが、1泊2日が3回、最後は使い切って名古屋から近鉄で帰ってきた次第。2023年春、2023年夏に続いての「18きっぷ輪行旅総括」です。

既に2週間になろうとしているのですが、ようやくブログの更新が追いつきましたので、今春の「18きっぷ輪行旅」の総括です。3月は天気と休みの巡り合わせが悪く、手付かず故に払い戻しも考えていたのですが、1泊2日が3回、最後は使い切って名古屋から近鉄で帰ってきた次第。2023年春、2023年夏に続いての「18きっぷ輪行旅総括」です。

赤線が今回自転車で走った区間、灰色はログのある1999年以降に走った区間。

3月28-29日 2024年春 18きっぷ輪行旅「新見~津山」

3月28-29日 2024年春 18きっぷ輪行旅「新見~津山」

3月28日 桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 所要5時間19分 4,840円分乗車

3月29日 倉敷0543→0627新見0718→0742刑部 所要1時間59分 1,520円分乗車 刑部駅~津山口駅 走行60.2キロ

津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋(2138→2216桜井) 所要5時間13分 内JR3,410円分乗車(+近鉄760円)

4月5-6日 2024年春 18きっぷ輪行旅「佐用~湯郷温泉~津山~日生」

4月5日 桜井1013→1041奈良1045→1137大阪1145→1247姫路1325→1356播磨新宮1358→1427 所要4時間14分 3,740円分乗車

佐用駅~杉坂峠~湯郷温泉 走行31.6キロ

4月6日 湯郷温泉~津山~吉ヶ原~和気~日生駅 走行95.8キロ

日生1652→1706播州赤穂1707→1739姫路1741→1843大阪1857→1952奈良2001→2029桜井 所要3時間37分 3,740円分乗車

4月10-11日 2024年春 18きっぷ輪行旅「中津川~岩村~猿投」

4月10-11日 2024年春 18きっぷ輪行旅「中津川~岩村~猿投」

4月10日 桜井0543→0616奈良0626→0642加茂0653→0816亀山0826→0956名古屋1018→1137中津川 所要5時間54分 4,070円分乗車 中津川駅~恵那~岩村 走行36.9キロ

4月11日 岩村~明智~猿投駅 走行59.1キロ

(猿投→知立→金山→名鉄名古屋/近鉄名古屋→名張→桜井) 名鉄980円 近鉄2,310円

4月10日までの5回分で19,800円分乗車、待ち時間を含めて13時間45分乗っていた計算になりますが、自転車で走っていた時間はざっと17時間程。

今回は3回とも延陽伯号での出動と云う事になりましたが、重いasuka号を抱えての輪行は齢70歳を迎えて辛くなったのが正直な処、さりとてerbaロードでは荷物の積載量が、デモン太はどうもロングが駄目なんですよね。

18きっぷ輪行旅「岩村から猿投へ」

8時半には岩村を後にします、朝の岩村の古い街並みは至って静かなものです。今日もお天気には恵まれそうです。

8時半には岩村を後にします、朝の岩村の古い街並みは至って静かなものです。今日もお天気には恵まれそうです。

次の目的地明智へは小さな峠を2つ越える事になるのですが、実は現在は同じ恵那市となっている岩村町と明智町ですが、岩村は木曽川水系、明智は矢作川水系にあたり、国道を行くと2つ目のピーク(543m)が分水界になります。(写真右)

次の目的地明智へは小さな峠を2つ越える事になるのですが、実は現在は同じ恵那市となっている岩村町と明智町ですが、岩村は木曽川水系、明智は矢作川水系にあたり、国道を行くと2つ目のピーク(543m)が分水界になります。(写真右)

0930 明知鉄道の終点明智駅に到着、標高400m超の明智は今が満開です。

0930 明知鉄道の終点明智駅に到着、標高400m超の明智は今が満開です。

明智の町に入った処にあったコンビニで少し食料を調達しておいたのですが、明智駅の隣りにお洒落なカフェがありましたのでここでモーニングを、これで550円也。

食後、丁度下り列車が入ってくるのを待って明智駅を後にします。

光秀所縁の地だけに幾つか見所や大正村とかあるのですが、旧街道筋の明智西宮恵比寿神社(写真左)と逓信資料館(旧明智郵便局)だけ覗いて先に進みます。

国道363号と別れ県道11号豊田明智線へ、矢作川との合流点まで約250mのダウンヒルです。1044 岐阜愛知県境を越え愛知県豊田市へ入りますが、左岸側はまだ岐阜県です。2005年に豊田市になるまで東加茂郡旭町の役場があった小渡へ、毎年正月の「新春ラン」でお馴染みの「川澄屋」まで矢作川沿いに走れば後12キロ程の処まで来ているのですが。今回の一つのミッション道路元標の残る豊田市御蔵町へ行くために東側へ迂回する上に300m以上登り返さなければなりません。

国道363号と別れ県道11号豊田明智線へ、矢作川との合流点まで約250mのダウンヒルです。1044 岐阜愛知県境を越え愛知県豊田市へ入りますが、左岸側はまだ岐阜県です。2005年に豊田市になるまで東加茂郡旭町の役場があった小渡へ、毎年正月の「新春ラン」でお馴染みの「川澄屋」まで矢作川沿いに走れば後12キロ程の処まで来ているのですが。今回の一つのミッション道路元標の残る豊田市御蔵町へ行くために東側へ迂回する上に300m以上登り返さなければなりません。

これがとんでもない激坂でとても延陽伯号の手に負える坂ではありません 1キロ余りを押し上げる事に、登り切った豊田市太田町はまさに桃源郷。

愛知県東加茂郡に属していた阿摺(あすり)村道路元標、御蔵小学校への道沿いにあります。これで1183基目、愛知県には現存が確認されているもの116基の内3基が未収です。

愛知県東加茂郡に属していた阿摺(あすり)村道路元標、御蔵小学校への道沿いにあります。これで1183基目、愛知県には現存が確認されているもの116基の内3基が未収です。

毎年正月3日に「新春ラン」で渡る加茂橋まで下ってきました。その折には満員で入れない「川澄屋」でお昼にする事にします。

「新春ラン」の折は矢作川左岸の愛知県道355号島崎豊田線を広梅橋から遡ってくるのですが、左岸の県道11号を走る事にしますが、やはり車が多いのが、対岸に県道355号が見えています。

「新春ラン」の折は矢作川左岸の愛知県道355号島崎豊田線を広梅橋から遡ってくるのですが、左岸の県道11号を走る事にしますが、やはり車が多いのが、対岸に県道355号が見えています。

広梅橋を渡って名鉄三河広瀬駅跡へ、時折吹く風で桜吹雪が。

広梅橋を渡って名鉄三河広瀬駅跡へ、時折吹く風で桜吹雪が。

岩村から59.1キロ走って名鉄猿投駅に到着、今回のミッション終了。時間もあるのでのんびり輪行支度を済ませ知立経由で名古屋へ、近鉄で帰途に就くことにします。チューブを1から1 1/8に交換したのが功を奏したのか4日/223キロを無事に走り終えました。

岩村から59.1キロ走って名鉄猿投駅に到着、今回のミッション終了。時間もあるのでのんびり輪行支度を済ませ知立経由で名古屋へ、近鉄で帰途に就くことにします。チューブを1から1 1/8に交換したのが功を奏したのか4日/223キロを無事に走り終えました。

津山から「片鉄ロマン街道」へ (後半)

ゆっくりと資料館を見学し13時過ぎに吉ヶ原を後にします。8年前に訪れた2016年4月9日は吉ヶ原を出たのが17時過ぎで和気まで走る抜けるのが精一杯でしたが今回は余裕です。

自転車専用道の入り口はここ、途中専用道でなかったり R374の歩道部分だったりする部分もあります。

自転車専用道の入り口はここ、途中専用道でなかったり R374の歩道部分だったりする部分もあります。

概ねR374と吉井川と並行していますし、ブルーラインや案内が充実していますので道を誤る事はないでしょう。なお片上鉄道は吉井川に支流吉野川が合流する直前に左岸から右岸に渡っていたのですが、その鉄橋は撤去されたので自転車道は吉野川を1キロ近く遡った処の鷺橋を経由しています。しかし沿線は何処も桜が満開です。

桜の季節でなくとも「片鉄ロマン街道」での見所はこの苦木駅跡でしょう、木造のホーム上屋が良い状態で維持されています、サイクリスト以外にも車を路駐して見物に来ている人も少なくない様です。でもプラットホームにアスファルト舗装された路盤の自転車道、どこか違和感がありますよね、「新春ラン」でお馴染みの三河広瀬駅の方が良いかも。

苦木駅跡手前から天瀬駅まで(2分19秒)

和気の3つ手前にあった天瀬駅跡もホームと上屋が残っており、そして桜を見る事ができます。なお途中にトンネルは和気以北に2つ、以南に峠清水トンネル(203m 照明有)があります。

1443 和気駅南口に到着、こちら側からは乗り降りできず、北口へ繋がる地下道と駐輪場とトイレだけがあります。前回は和気駅に辿り着いたのが暗くなってからでしたので、北口に出て輪行支度をして帰途に就きましたが、今回は日生まで走る予定です。ロータリーを挟んだ南側にドラッグストアがありましたので、飲み物を補給し西片上へ向かいます。

1443 和気駅南口に到着、こちら側からは乗り降りできず、北口へ繋がる地下道と駐輪場とトイレだけがあります。前回は和気駅に辿り着いたのが暗くなってからでしたので、北口に出て輪行支度をして帰途に就きましたが、今回は日生まで走る予定です。ロータリーを挟んだ南側にドラッグストアがありましたので、飲み物を補給し西片上へ向かいます。

和気から西片上へは傍示ヶ峠があり峠清水トンネルが抜けています。西片上からスタートするとトンネルまでだらだらと登りが続くのと、輪行で関西方面に帰途に就くなら山陽本線和気駅より赤穂線の西片上駅の方が便利が良いので「片鉄ロマン街道」を往復されるなら和気駅スタートで赤穂線の駅をゴールにした方が良いかと。

赤穂線をアンダーパスした処で自転車専用道は終わります。最寄り駅は西片上ですがR250を日生まで走ります。交通量が結構あるのと2度ばかりアップダウンがありますのでせっかくだから「カキオコ」食って帰ろうと云う向き以外はお勧めしません。ちなみに私は牡蠣が駄目で「かきおこラン」で一人「豚玉」食ってた人なんで、単に日生以西は西大寺まで未踏だと云う理由なんです。

16時には日生駅前に到着、昨年12月まで近くの桟橋から小豆島大部港行きフェリーが1日4便出ていたのですが休航となってしまいました、実質的には廃止の様で色々とプランを練っていたのですがついに乗る機会がないままでした。

日生 1652 発播州赤穂行きに乗車、播州赤穂では概ねすぐの接続で多くは大阪以東へ直通の快速となります。播州赤穂、大阪、奈良と最小限の乗り継ぎで 2029 無事桜井駅に、3,410円分乗車、本日の走行 95.8キロ。

津山から「片鉄ロマン街道」へ(前半)

7時半には宿を出発、「片鉄ロマン街道」の吉ケ原へは川沿いにR179を走れば14キロ程なのですが、津山を回って行きますので結構遠回りになります、 林野駅近くまで戻り出雲街道に入ります。

7時半には宿を出発、「片鉄ロマン街道」の吉ケ原へは川沿いにR179を走れば14キロ程なのですが、津山を回って行きますので結構遠回りになります、 林野駅近くまで戻り出雲街道に入ります。

できるだけ国道を避けて旧街道を行きます、写真は出雲街道勝間田宿、どこかに道路元標落ちていないかなぁ… ちなみに道路元標の根拠法である大正の道路法が施行された大正8年(1919年)当時は405もの市町村があった岡山県、現在道路元標は18基しか現存が確認されていません。

9時には津山市へ、岡山県では3番目の規模の市なんですが、今一つ印象が薄いですよね、桜の名所ですし丁度「さくらまつり」が開催されていますので、中心部を東西に走る旧街道も朝から結構な賑わいです。

さて津山の市中心市街地を横切って、先週リタイヤした津山口駅へ、これで近畿と中国地方の足跡が繋がった訳です。タイミング良く国鉄色のキハ40を先頭に下り列車がやってきました、これを見送って 1020 津山口駅をスタート「片鉄ロマン街道」の吉ケ原駅を目指しますが…

さて津山の市中心市街地を横切って、先週リタイヤした津山口駅へ、これで近畿と中国地方の足跡が繋がった訳です。タイミング良く国鉄色のキハ40を先頭に下り列車がやってきました、これを見送って 1020 津山口駅をスタート「片鉄ロマン街道」の吉ケ原駅を目指しますが…

今日は時間の余裕もありますので「津山まなびの鉄道館」へ、元の津山機関区の敷地、施設を利用した展示施設、非電化路線の集まる津山だけにDLやDCの展示が中心でSLは1台のみ。JR西日本と云う事で大糸線のキハ52やDD16があったり。こちらも好天の土曜日とあって家族連れの多い事。

左の一番手前は珍品のキハ33、やはり短命に終った客車改造気動車。1988年から2010年にかけて米子界隈で使用されていた様ですが、お目にかかった事はないかと。他にジオラマもあったりして「鉄」な人は充分愉しめるかと。

「津山まなびの鉄道館」を後にして吉井川右岸の県道26号津山柵原線で吉ケ原へ向かいます。対岸路も断続的にあるのですが、確実な処で羽仁橋まで県道を走り対岸に渡ります。吉ケ原まで少しアップダウンがありますが、吉ケ原まで殆ど車の来ない自転車には快適な道が続きます。

12時半には吉ケ原駅に到着、正しくは「柵原ふれあい鉱山公園」に保存されている同和鉱業片上鉄道吉ケ原駅跡です、現在では駅舎が登録有形文化財に指定されています。構内にはキハ702と客車が、キハ702は元の国鉄キハ42000系、運転台窓とシールドビームが窓下に付いていて国鉄時代とは趣が変わっていますが。

ここ「柵原ふれあい鉱山公園」が「片鉄ロマン街道」(岡山県道703号備前柵原自転車道線 34.2キロ)の終点になります。好天の休日それに沿線の桜並木が満開とあって訪れているサイクリストの数も結構な、ただ「さくらであい舘」程ではないのでご安心を。ガチで走る今時ローディより女性を含むグループやミニベロだとかが多い様です

ここ「柵原ふれあい鉱山公園」が「片鉄ロマン街道」(岡山県道703号備前柵原自転車道線 34.2キロ)の終点になります。好天の休日それに沿線の桜並木が満開とあって訪れているサイクリストの数も結構な、ただ「さくらであい舘」程ではないのでご安心を。ガチで走る今時ローディより女性を含むグループやミニベロだとかが多い様です

「柵原ふれあい鉱山公園」には資料館(入館料520円)があって鉱山や鉱山を支えた町や人々の生活を紹介しています、なかなか見応えがあり、1999年に「ディスプレイデザイン優秀賞」を取っている様です。ただ吉ヶ原へやってくるサイクリストが多くてもここを訪れる人は少ない様なのが残念です。

1日目 2日目前半 2日目後半

津山リベンジへ

「18きっぷ輪行旅」この休みは先週の「姫新線に沿って」のリベンジに向かうか恵那市方面へ向かうか、天気予報を睨みながら昨夜まで迷っていたのですが… 次の休みとか晴れ具合を考えて津山へ向かう事にし、勤務明けから一旦帰宅後、準備してあった輪行袋を担いで桜井駅へ。

「18きっぷ輪行旅」この休みは先週の「姫新線に沿って」のリベンジに向かうか恵那市方面へ向かうか、天気予報を睨みながら昨夜まで迷っていたのですが… 次の休みとか晴れ具合を考えて津山へ向かう事にし、勤務明けから一旦帰宅後、準備してあった輪行袋を担いで桜井駅へ。

桜井1013→1041奈良1045→1137大阪1145→1247姫路1325→1356播磨新宮1358と乗り継いで佐用に向かいます。写真は姫新線が播磨新宮の手前で揖保川を渡る処を車内から、反対に川岸から1970年8月17日、2007年4月27日に撮っています。

桜井1013→1041奈良1045→1137大阪1145→1247姫路1325→1356播磨新宮1358と乗り継いで佐用に向かいます。写真は姫新線が播磨新宮の手前で揖保川を渡る処を車内から、反対に川岸から1970年8月17日、2007年4月27日に撮っています。

佐用駅1427到着、智頭急行経由の特急が出て行きますが直通の「スーパーはくと」なら大阪から1時間半で来るんですよね。ところで当初の目的を果たすためには4駅先の林野駅までこのまま輪行すれば良いのですが、次の津山行には1時間半もありますので、ここから走り出す事にします。

佐用駅1427到着、智頭急行経由の特急が出て行きますが直通の「スーパーはくと」なら大阪から1時間半で来るんですよね。ところで当初の目的を果たすためには4駅先の林野駅までこのまま輪行すれば良いのですが、次の津山行には1時間半もありますので、ここから走り出す事にします。

今日は杉坂峠を越えて湯原温泉までの約30キロを走るだけですので、のんびり輪行支度を解きます。R373から県道124号宮原力万線と走り旧佐用郡幕山村域へ、曇り空が残念ですが行くところ行くところ桜が満開です。ここには藤原勝永氏著の「兵庫県の道路元標」によると道路元標が残っていたのですが、行方知れずになっています。

旧街道の美作道を辿り杉坂峠へ向かいます、2016年4月9日に来ていますが、途中登録有形文化財の石堂家住宅にて。特に「自撮り」の準備はしてきていなかったので、ゴリラボッドとTZ85のインターバル撮影機能でトライしますが、何分何秒後ではなく何時何分からと云う設定で、なかなかタイミングを取るのが難しいです。

旧街道の美作道を辿り杉坂峠へ向かいます、2016年4月9日に来ていますが、途中登録有形文化財の石堂家住宅にて。特に「自撮り」の準備はしてきていなかったので、ゴリラボッドとTZ85のインターバル撮影機能でトライしますが、何分何秒後ではなく何時何分からと云う設定で、なかなかタイミングを取るのが難しいです。

どうにか17時前には県境の杉坂峠(247m)に到着、以前にはなかった鳥居が並んでいるので、作業をしている地元の方に尋ねてみると、なんと「お遊び」で造ったんだとか。

1720 美作江見駅へ、ここから国道を避けて出雲街道を辿る事にしたのですが…

ところが途中からよく踏まれているとは云えダートに、耐パンク性のない延陽伯号故にここでパンクされるとね、ただ夕暮れ時とは云え横を中国道が走っているので不安感はないのですが、旧街道の雰囲気はありません。

ところが途中からよく踏まれているとは云えダートに、耐パンク性のない延陽伯号故にここでパンクされるとね、ただ夕暮れ時とは云え横を中国道が走っているので不安感はないのですが、旧街道の雰囲気はありません。

2キロ近くもダートを押して林野側に下ります。30キロ程の距離とは云え、些かのんびりし過ぎました。

暗くなる直前の18時半には湯原温泉に到着、車でないと不便な処ですので外国人観光客の姿は皆無、宿は温泉旅館の別館で格安のホステル風、シンプルですが清潔で本館の温泉が何度でも利用できますので、久しぶりに温泉でゆっくり。本日の走行31.6キロ。

1日目 2日目前半 2日目後半

姫新線に沿って

倉敷 0543 発の伯備線始発に乗車します。道はまだ濡れていますが、予報通り雨は上がり天気は回復に。写真は姫路行きの始発、山陽本線相生以西は広島前後を除けば旧国鉄型がまだまだ活躍しています。伯備線は4月に特急「やくも」の車両が新しくなるかして、鉄な人の姿もちらほら。

倉敷 0543 発の伯備線始発に乗車します。道はまだ濡れていますが、予報通り雨は上がり天気は回復に。写真は姫路行きの始発、山陽本線相生以西は広島前後を除けば旧国鉄型がまだまだ活躍しています。伯備線は4月に特急「やくも」の車両が新しくなるかして、鉄な人の姿もちらほら。

新見で20分程待って 0718 発の姫新線津山行きに乗車、実は当初のプランでは新見泊でここから走りだすつもりだったのですが、刑部駅から新見へは2009年3月に走っていて、こちらからだと登りが続くので刑部駅スタートにした次第、延陽伯号には119キロはちょっと辛いですからね。姫新線は姫路から津山を経て新見に至る158.1キロの路線、新見側は1日7往復の超の付くローカル線。50何年前「鉄」だった頃、当時から天邪鬼だった私は三重連で騒がしい隣の布原信号所を避けて、この姫新線に通ったものです、当時の写真。

0742 刑部駅下車、他に乗り降りする人は全くいません。ここで下り列車と交換しますが列車が出て行くと次の上りまでの2時間半静かな駅に。姫新線では幾つかの駅が地元自治体の出資で山荘風にリニューアルされていますが、刑部駅もその一つ、公民館的なスペースも併設されています。2つ手前の岩山には絵に描いた様な木造駅舎も残っていますが。

のんびりと輪行支度を解き出発準備、寒くも無く青空が広がり清々しい空気と、最高のツーリング日和です。

岡山県道32号新見勝山線に入り真庭市との境の傍示峠(390m)へ、本日の最高標高点ですが、刑部駅までで結構登っ てきていますんで。

岡山県道32号新見勝山線に入り真庭市との境の傍示峠(390m)へ、本日の最高標高点ですが、刑部駅までで結構登っ てきていますんで。

峠を下ると再び線路に沿って県道を走ると、線路沿いに桜の木が、標高のある山間にも関わらず満開近いです。向こうに富原駅のホームと駅舎が見えていて絶好のロケーションなのですが、次の列車が来るまで1時間はあります。

峠を下ると再び線路に沿って県道を走ると、線路沿いに桜の木が、標高のある山間にも関わらず満開近いです。向こうに富原駅のホームと駅舎が見えていて絶好のロケーションなのですが、次の列車が来るまで1時間はあります。

とにかく富原駅へ、こちらも山小屋風にリニューアルされていてます。ところでSNSを見ていると輪友のダイバーてっちゃんが輪行で津山に向かっているとか、今夜は湯郷温泉に泊まって明日は「片鉄ロマン街道」を走るんだとか。佐用へ向かわずに津山から吉ヶ原へ向かっても走行軌跡は繋がるのですよね、ただ片鉄ロマン街道は良いとしても山陽線の和気か赤穂線の西片上まで走り抜けなくてはなりません。

とにかく富原駅へ、こちらも山小屋風にリニューアルされていてます。ところでSNSを見ていると輪友のダイバーてっちゃんが輪行で津山に向かっているとか、今夜は湯郷温泉に泊まって明日は「片鉄ロマン街道」を走るんだとか。佐用へ向かわずに津山から吉ヶ原へ向かっても走行軌跡は繋がるのですよね、ただ片鉄ロマン街道は良いとしても山陽線の和気か赤穂線の西片上まで走り抜けなくてはなりません。

さて次の列車は 1023 の津山行、桜に1日7往復の姫新線、これも一期一会の機会だと富原駅のベンチで待つ事に、トイレをお借りしたり、吉ヶ原から和気、西片上へのルートを計算したりしながら山峡の駅で小一時間を過ごします。

そろそろ上りの津山行がやってくる時刻ですので、撮影ポイントへ戻ります。写真左の様に反対向きは殺風景なんです、追っ掛けて撮る格好になりますが、後ろだって事は普通の人は気付きませんよね。

そろそろ上りの津山行がやってくる時刻ですので、撮影ポイントへ戻ります。写真左の様に反対向きは殺風景なんです、追っ掛けて撮る格好になりますが、後ろだって事は普通の人は気付きませんよね。

無事に撮影を済ませ富岡を後に、県道32号からR181へ入り 1055 には2010年8月以来の中国勝山駅前を通過、旭川沿いの道へ。

R181は久世から美作追分までショートカットするのですが、姫新線に沿って川沿いを迂回し1144 美作落合駅にて(写真左)、岡山県道411号垂水追分線に入り 1225 美作追分駅(写真左)へ、旭川水系と吉井川水系の境にあたるために小さな峠になっています。追分の由来は出雲街道と旧津山備中松山往来の分岐にあたる処から。

R181は久世から美作追分までショートカットするのですが、姫新線に沿って川沿いを迂回し1144 美作落合駅にて(写真左)、岡山県道411号垂水追分線に入り 1225 美作追分駅(写真左)へ、旭川水系と吉井川水系の境にあたるために小さな峠になっています。追分の由来は出雲街道と旧津山備中松山往来の分岐にあたる処から。

再びR181に戻り1228 津山市域に入ります。

再びR181に戻り1228 津山市域に入ります。

国道を避けて旧出雲街道を辿ってみます。

小さな峠になっていて案内板によると「鶴坂」となっています。下ると出雲街道坪井宿。

院庄駅前を過ぎ津山まで後1駅の距離の処まで来た処で路面の酷く傷んだ部分を越えた途端パンク、すぐの美作國二ノ宮髙野神社の門前でチューブ交換。パンク耐性が弱いのが判っていながら予備チューブ新品とは云え1本しか入っていません、封を切って交換しますが一向に膨らみません、インフレーターもそろそろパッキンが心許ないので、最初はそのせいかとも思ったのですが、一旦チューブを取り出したものの、チューブにピンホールがあるかして膨らみません、場所が判らないので、パンクした方のチューブを見てみると、そちらは少なくとも1ヶ所の場所は確認できますので、パッチを当てする事にしますが、ところがゴム糊が渇いてしまっていて使い物になりません、そう云えば暫くはチューブ交換だけで済んでいたしね。とにかく津山市街が目の前ですし自転車屋とかを探すしか、1キロ程でコーナンがあるので押し歩き。ゴム糊は缶の他はパッチと紙ヤスリとのセットものが、24インチのチューブはあったものの1.5サイズの英式バルブ、当然ですよね。ゴム糊を買ったものの店の周りには適当な場所が見当たりません、水道の使えるトイレのある公園とかあれば良いのですが、ただ津山線の津山口駅が1キロ程先に。

院庄駅前を過ぎ津山まで後1駅の距離の処まで来た処で路面の酷く傷んだ部分を越えた途端パンク、すぐの美作國二ノ宮髙野神社の門前でチューブ交換。パンク耐性が弱いのが判っていながら予備チューブ新品とは云え1本しか入っていません、封を切って交換しますが一向に膨らみません、インフレーターもそろそろパッキンが心許ないので、最初はそのせいかとも思ったのですが、一旦チューブを取り出したものの、チューブにピンホールがあるかして膨らみません、場所が判らないので、パンクした方のチューブを見てみると、そちらは少なくとも1ヶ所の場所は確認できますので、パッチを当てする事にしますが、ところがゴム糊が渇いてしまっていて使い物になりません、そう云えば暫くはチューブ交換だけで済んでいたしね。とにかく津山市街が目の前ですし自転車屋とかを探すしか、1キロ程でコーナンがあるので押し歩き。ゴム糊は缶の他はパッチと紙ヤスリとのセットものが、24インチのチューブはあったものの1.5サイズの英式バルブ、当然ですよね。ゴム糊を買ったものの店の周りには適当な場所が見当たりません、水道の使えるトイレのある公園とかあれば良いのですが、ただ津山線の津山口駅が1キロ程先に。

津山口駅に辿り着いたものの、なんとご覧の様な簡易駅舎、トイレすらありません、すっかり意気消沈。この時点で既に15時半をまわっているのですが、何故か次の上りは 1505 だと1時間勘違いして再び走り出せる保証のないチューブ修理を諦めて、急ぎ輪行支度を始めます。

ところがヘッド抜き輪行しようにも上玉押しが緩んでくれません、輪行袋のサイズには余裕があるので、前後輪とリアガードを外して輪行袋へ、ご覧の様に。

ところがヘッド抜き輪行しようにも上玉押しが緩んでくれません、輪行袋のサイズには余裕があるので、前後輪とリアガードを外して輪行袋へ、ご覧の様に。

しかし津山線って結構本数があるのですが、日中は半分近く快速「ことぶき」、津山口駅には停まらないのですよね、上り下りそれぞれ快速が通過した時点で時間を1時間見誤っている事に気が付いた次第、そうなると次の上りは 1640 の岡山行き、下りは 1703 の津山行き、1640 で岡山回りだと18きっぷだけでは桜井には辿り着けません、津山回りだと18きっぷだけで帰り付く事も可能です。とにかくパンクしてから津山口駅まで2時間のロスタイムがあった訳で、加えてこの何の風情もない駅で1時間半を過ごす事に。まぁ後40キロは走るつもりでいたのですからそうなりますよね。

混雑時の岡山駅での乗り換えと待ち時間を避けて津山口 1703 発津山行に乗車、津山から佐用行に、佐用で予定通りに走れば乗る予定だったで 1808 発姫路行に、数少ない姫路直通なのですが1両編成なので姫路に近づくにつれて満員に、姫路駅では姫新線と播但線から山陽線には乗換改札があり、無事に4分の乗換時間をこなしたものの、さすが奈良での47分待ちでの桜井 2325 着は辛いので、鶴橋から近鉄利用で桜井 2216 に無事帰投。

混雑時の岡山駅での乗り換えと待ち時間を避けて津山口 1703 発津山行に乗車、津山から佐用行に、佐用で予定通りに走れば乗る予定だったで 1808 発姫路行に、数少ない姫路直通なのですが1両編成なので姫路に近づくにつれて満員に、姫路駅では姫新線と播但線から山陽線には乗換改札があり、無事に4分の乗換時間をこなしたものの、さすが奈良での47分待ちでの桜井 2325 着は辛いので、鶴橋から近鉄利用で桜井 2216 に無事帰投。

今回は津山口でリタイアとなり本日の走行は60.2キロ。走行軌跡が繋がらなかった上に、今月の走行距離は400キロにも届かない事が確定、成果は富原駅での写真のみですが、半日は気持ちの良いお天気の中を走る事ができました。津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋 3,410円分乗車

今回は津山口でリタイアとなり本日の走行は60.2キロ。走行軌跡が繋がらなかった上に、今月の走行距離は400キロにも届かない事が確定、成果は富原駅での写真のみですが、半日は気持ちの良いお天気の中を走る事ができました。津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋 3,410円分乗車

岡山の奥の方へ向かいます

先月20日の発売間もなく買ってあった「青春18きっぷ」、休みとお天気の巡り合わせが悪く使えず、有効期限の4月10日まで丸々1日の休みは 3/29 4/1,6,9,10 だけ、手付かずですので払い戻しもあるかなと思っていた処、28日午後から降り出し29日朝には西から回復する予報、以前から計画していた岡山県の新見から兵庫県の佐用まで走るプラン(上図赤線)、28日勤務明けですが倉敷まで輪行し倉敷泊、翌朝伯備線の始発で新見まで移動して走り出す事に。

今回道路元標とか特に目的がある訳でもないのですが、これを走ると近畿と山陽の走った軌跡が繋がるんですよね。新見から佐用駅まで走ると約119キロ、延陽伯号こと片倉シルク グロワール24で出掛ける事にして、前日に輪行支度を済ませておきます。

9時過ぎには帰宅、ただ昨夜は全くと云って良いほど仮眠ができず仕舞、まぁ今日は倉敷までの移動だけですので。乗り換えが楽で一番空いてそうなスジを、桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 (所要5時間19分)、相生での待ち時間が長いですが、「18きっぷ」利用者にとって相生〜広島間は東海道山陽本線のボトルネックですからね、それと岡山駅での乗り継ぎが結構ウザいのですが、何本か直通するスジがあり、相生1535発は伯備線の備中高梁行きです。

9時過ぎには帰宅、ただ昨夜は全くと云って良いほど仮眠ができず仕舞、まぁ今日は倉敷までの移動だけですので。乗り換えが楽で一番空いてそうなスジを、桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 (所要5時間19分)、相生での待ち時間が長いですが、「18きっぷ」利用者にとって相生〜広島間は東海道山陽本線のボトルネックですからね、それと岡山駅での乗り継ぎが結構ウザいのですが、何本か直通するスジがあり、相生1535発は伯備線の備中高梁行きです。

相生にて、ここまで少なくとも8両編成だったものが、山陽本線側が2両から4両編成になり、接続時間がタイトだと「18きっぷ」のシーズンはちょっと大変な事になります。

倉敷に泊まるのは3度目だと思うのですが、降られるのが判っているので、駅チカの安ホテルを昨夜予約しておきました、駅前のAPAホテルだと駅から全く濡れないのですが、安くはないのでね、予約したのはAPAホテルの裏側であまり濡れずに行く事ができたのですが、カプセルでないホテルでは今までで最狭、どうにか輪行袋が収まりましたが、バスタブはなしでシャワーとトイレのみ、テーブルもないのでコンビニ弁当を買ってきてと云うのも不自由、それで楽天トラベル経由で現金決済のみの4,600円ですからね。まぁ輪行袋担いでの移動ですからね駅チカがなにより。

倉敷に泊まるのは3度目だと思うのですが、降られるのが判っているので、駅チカの安ホテルを昨夜予約しておきました、駅前のAPAホテルだと駅から全く濡れないのですが、安くはないのでね、予約したのはAPAホテルの裏側であまり濡れずに行く事ができたのですが、カプセルでないホテルでは今までで最狭、どうにか輪行袋が収まりましたが、バスタブはなしでシャワーとトイレのみ、テーブルもないのでコンビニ弁当を買ってきてと云うのも不自由、それで楽天トラベル経由で現金決済のみの4,600円ですからね。まぁ輪行袋担いでの移動ですからね駅チカがなにより。

はなから食事は外へ行くつもりだったのですが、倉敷駅前だけに不自由はしません。APAホテルが入っているテナントビル、昭和の香りのする結構古いビル、1Fにドラッグストア他、地下と2Fの食事のできる店や飲み屋が入っています。明日は新見駅スタートではなく姫新線で3つ先の刑部駅スタートとしたので、朝食と津山までの携行食を準備しておきます。

地下の「れんが亭」と云う店でハンバーグオムライスを頂きます、950円でハンバーグがなかなか美味しかったです。ところで地方都市で泊まる時は時間があればJAZZ屋を探す事にしていて、今まで松江、益田、大崎、宮崎、今治と色々行きましたが、ビルの店舗案内を見ていて見つけましたよ「SOMETHING」、ちょっと入りにくそうな扉の横には大きな Sonny Clark の「Cool Struttin’」のアルバムジャケットが、JAZZファンならそれでOKです。同世代と云うか少し上の喜寿のマスターとすっかり意気投合して水割り2杯飲んで帰ってきました。家飲みしない私には暮れの「祝日麦酒」以来3ヶ月ぶりのアルコールでした。本日の走行通勤の6.5キロのみ。

地下の「れんが亭」と云う店でハンバーグオムライスを頂きます、950円でハンバーグがなかなか美味しかったです。ところで地方都市で泊まる時は時間があればJAZZ屋を探す事にしていて、今まで松江、益田、大崎、宮崎、今治と色々行きましたが、ビルの店舗案内を見ていて見つけましたよ「SOMETHING」、ちょっと入りにくそうな扉の横には大きな Sonny Clark の「Cool Struttin’」のアルバムジャケットが、JAZZファンならそれでOKです。同世代と云うか少し上の喜寿のマスターとすっかり意気投合して水割り2杯飲んで帰ってきました。家飲みしない私には暮れの「祝日麦酒」以来3ヶ月ぶりのアルコールでした。本日の走行通勤の6.5キロのみ。

(つづき)

久しぶりの遠回り通勤「吉野から宇陀」

久しぶりの遠回り通勤サイクです、ここ最近明日は天気が良さそうだと準備していたら全く仮眠できず と云うのが続いていたのです … と云う訳で定番の東吉野と行きたい処だったのですが、芋ヶ峠が工事で通れなさそう、休日なら休工で通れる事もある様な話も聞いているのですが、栢森まで行って通れず引き返すのもなんなので。飛鳥駅前から県道120号五條高取線を五條方面へ向かいます。

吉野口駅の手前で近鉄吉野線をアンダークロスするのですが、丁度特急が来る時間なので待ってみる事に、吉野口駅で1000に下りのさくらライナーと上り特急が交換します。今日は先日のオートホワイトバランス云々のG3を担いできました。

吉野口駅、JR和歌山線と近鉄吉野線が接続する山峡のレトロな駅です、吉野口と云ってもここは御所市なんですが。薬水で県道120号を離れの土木遺産になっている薬水拱橋(きょうきょう)を抜けて福神へ、車坂峠へ下って下市口駅前から千石橋を渡ります。期せずして昨年1月29日はここまで同様のコースを走り遠回り雪中通勤ライド「吉野山」へ、今日は吉野川左岸を遡ります。

吉野口駅、JR和歌山線と近鉄吉野線が接続する山峡のレトロな駅です、吉野口と云ってもここは御所市なんですが。薬水で県道120号を離れの土木遺産になっている薬水拱橋(きょうきょう)を抜けて福神へ、車坂峠へ下って下市口駅前から千石橋を渡ります。期せずして昨年1月29日はここまで同様のコースを走り遠回り雪中通勤ライド「吉野山」へ、今日は吉野川左岸を遡ります。

上市橋まで来た処で今度は「青の交響曲」がやってくるので待ってみる事に、遠目には色合いが地味なので、色鮮やかな特急やさくらライナーのシルエットの方が絵的には。引き続き吉野川左岸を、車は通れませんが吉野高校の下までは走って行く事ができます。

上市橋まで来た処で今度は「青の交響曲」がやってくるので待ってみる事に、遠目には色合いが地味なので、色鮮やかな特急やさくらライナーのシルエットの方が絵的には。引き続き吉野川左岸を、車は通れませんが吉野高校の下までは走って行く事ができます。

丁度お昼時ですので「里」でお昼にしようかと楢井不動橋を右岸に渡りR169に入りますが、なんと「里」は定休日でした。

窪垣内まで来ましたが、この先東吉野村の県道221号小村木津線が木津川(こつがわ)と伊豆尾の間の通行止が続いている様なので、R370を入野(しおの)峠へ向かう事にします。

窪垣内まで来ましたが、この先東吉野村の県道221号小村木津線が木津川(こつがわ)と伊豆尾の間の通行止が続いている様なので、R370を入野(しおの)峠へ向かう事にします。

さすがにお腹がすいてきたもののこの先は大宇陀の道の駅まで食事のできる処もコンビニの類もありません。「吉野見附三茶屋」の自販機の缶おしるこで虫養い、休日なら柿の葉寿司とか売っている時もあるのですが、平日は無人です。

R370を黙々と登り、13時過ぎに関戸峠(402m)へ。

大宇陀の街まで下り、松山街道に入ってお馴染み「おごぽご」へ、ランチが売り切れだったので、今日はカレーに。

1420 には「おごぽご」を後にし、桜井に帰るには少し遠回りですが宇陀川沿いに榛原駅前へ、後2ヶ月もすれば桜並木が見事です。西峠(353m)を下り16時前には桜井に戻ってきました。本日の走行71キロ、陽射しもあり風も穏やかで快適に走る事にできた1日でした。