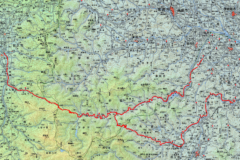

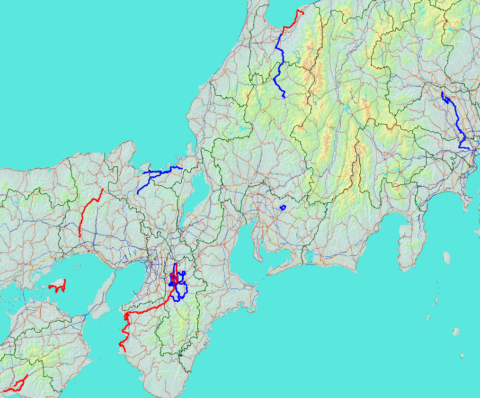

6時には宿をスタート、まずは岩村田宿まで北上し旧中仙道へ入り追分宿から軽井沢に群馬県との県境となる碓氷峠を越えます、2010年9月に走ったルート(佐久平~横川)とほぼ重なります。既に暑い位の陽射しなのですが、残念ながら雲がかかって浅間山(2010年9月7日)は見えません。

6時には宿をスタート、まずは岩村田宿まで北上し旧中仙道へ入り追分宿から軽井沢に群馬県との県境となる碓氷峠を越えます、2010年9月に走ったルート(佐久平~横川)とほぼ重なります。既に暑い位の陽射しなのですが、残念ながら雲がかかって浅間山(2010年9月7日)は見えません。

北国街道と合流する追分宿に着く事には霧雨の様相、とにかく国道18号の歩道を走って今日の最高標高1,003mを越えます。

北国街道と合流する追分宿に着く事には霧雨の様相、とにかく国道18号の歩道を走って今日の最高標高1,003mを越えます。

13年ぶりの軽井沢町道路元標を再訪。

13年ぶりの軽井沢町道路元標を再訪。

旧軽井沢駅舎記念館は現在はしなの鉄道の軽井沢駅舎として利用されています。

旧軽井沢駅舎記念館は現在はしなの鉄道の軽井沢駅舎として利用されています。

現在の国道18号は南側の入山峠を越えているので、旧道は軽井沢駅前を過ぎると車は少なくなり、少し登るだけで碓氷峠に着くのですが、それにしても車が少ないなぁと思っていたら… なんと峠のゲートが塞がっていて「路肩崩落により通行止」との事、ここが通れないと今日の予定が成り立ちません。めがね橋へは横川側からは行けると書かれていますので、崩落箇所が熊ノ平より下なら「アプトの道」を行けばめがね橋へ出られます、数キロ下りますがダメ元で突入するしかありません。それに旧道と云っても全線2車線ですから自転車すら通れない2車線崩落なんてケースは稀ですしね。

車がやって来る心配はほぼないのですが、決して耐パンク性能の良いとは云えない延陽伯号ですし、濡れた路面に枝などが散乱しているのでそろりそろりと下ります、雨上がり蝉しぐれの道が心地良いです。動画

車がやって来る心配はほぼないのですが、決して耐パンク性能の良いとは云えない延陽伯号ですし、濡れた路面に枝などが散乱しているのでそろりそろりと下ります、雨上がり蝉しぐれの道が心地良いです。動画

なんとあと少しで熊ノ平と云う処で重機が、崩落と云うより倒木の撤去作業が行われています、タイミング良く作業は終了間近で軽トラが1台後から降り来て待っています、これ幸いと軽トラの後について通過、路肩の崩落箇所では監督風の人が検証中の様子、崩落は知れていますが復旧工事が始まれば通してくれそうにありませんが、無事に熊ノ平駐車場に到着。もし通してくれなかった6キロ余りを登り返した上にどうやって今夜の宿の前橋に辿り着こうかと悩む処でした。

熊ノ平前後からは重要文化財となっている碓氷峠鉄道施設を垣間見る事ができます、熊ノ平駅跡から横川まで「アプトの道」として遊歩道が整備されています、自転車は乗り入れ禁止と云う事ですが押せば問題ないでしょうとの事でネット上でレポートも上がっています。熊ノ平で少し階段を担ぎ上げて「アプトの道」へ入ればめがね橋の上に出られますが、下から見上げた写真を撮るには長い階段を担ぎ下りなけらばならないので、このまま国道を行きます。

有名な、通称「めがね橋」です。丹後宮津を舞台にした瀬尾まいこ原作に拠る2008年の映画「天国はまだ遠く」でのロケ地にもなったのですが、自殺の名所と云う設定なので「めがね橋」とはクレジットされていません。前回はasuka号でしたので下に置いて登ったのですが、今回は延陽伯号を担いで階段を登ってみます。

有名な、通称「めがね橋」です。丹後宮津を舞台にした瀬尾まいこ原作に拠る2008年の映画「天国はまだ遠く」でのロケ地にもなったのですが、自殺の名所と云う設定なので「めがね橋」とはクレジットされていません。前回はasuka号でしたので下に置いて登ったのですが、今回は延陽伯号を担いで階段を登ってみます。

遊歩道になっている線路跡にベンチがあったので、軽井沢で調達したおにぎりで遅すぎる朝食にします、既に10時半なんですが… 平日ですが結構人が通ります、観光客やハイカーと云うよりウォーキングと云う雰囲気の人が多いですね、

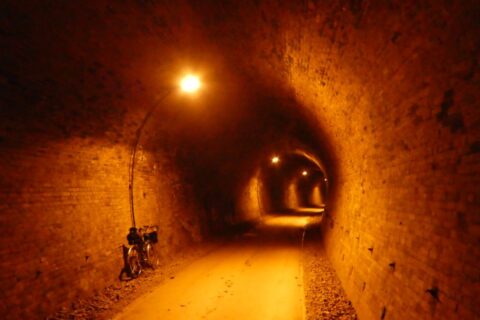

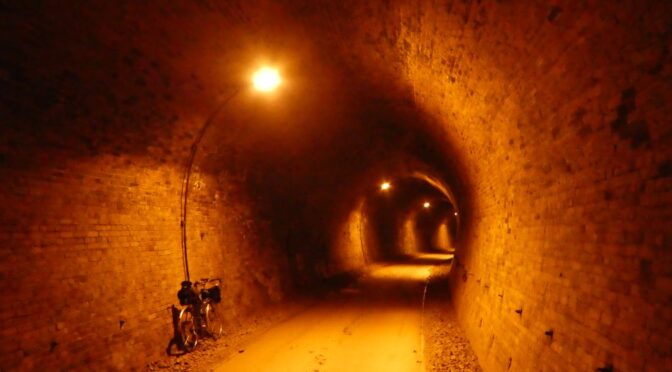

トンネル内の写真を撮りたいのと階段を降りるのも大変なので5号、4号、3号トンネルと抜けますと、担がずに一般道に出る事ができる部分があります。基本的に「アプトの道」はトンネル内は舗装、外は砂利道です。押している処を「自撮り」したかったのですが、泊りの時はなかなか荷物が限られますのでね。国道18号へ戻り、午後から道路元標を巡りながら前橋へ向かいます。

トンネル内の写真を撮りたいのと階段を降りるのも大変なので5号、4号、3号トンネルと抜けますと、担がずに一般道に出る事ができる部分があります。基本的に「アプトの道」はトンネル内は舗装、外は砂利道です。押している処を「自撮り」したかったのですが、泊りの時はなかなか荷物が限られますのでね。国道18号へ戻り、午後から道路元標を巡りながら前橋へ向かいます。

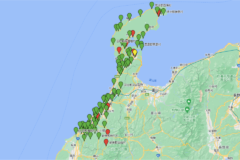

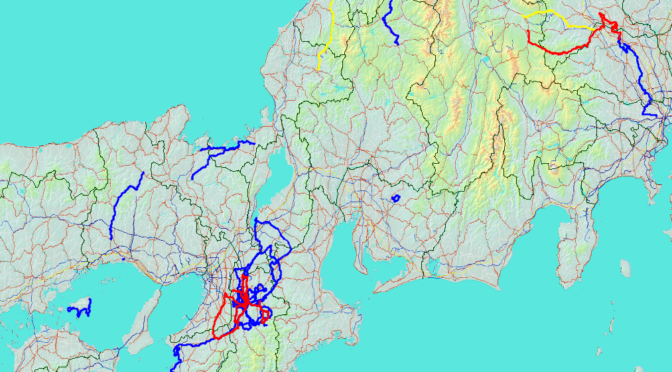

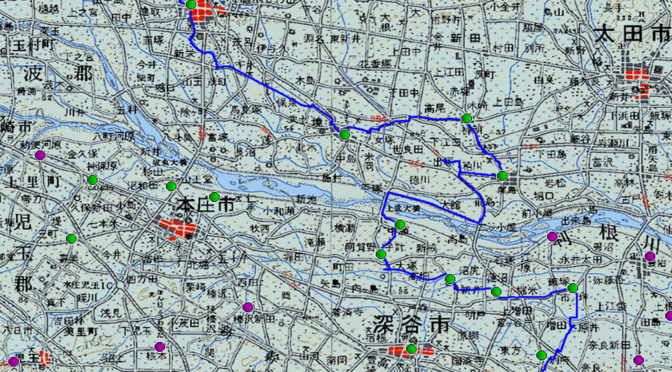

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

新坂東大橋を渡ります、日本最大級の利根川とあって河口から182キロでもこの川幅ですからね。936mの橋を渡りきると再び群馬県となり伊勢崎市、後は今夜の宿に向かう訳ですが、その前に昨日輪行車中から密林に頼んでおいたワイヤレスヘッドホンを引き取って置かなければなりません。

新坂東大橋を渡ります、日本最大級の利根川とあって河口から182キロでもこの川幅ですからね。936mの橋を渡りきると再び群馬県となり伊勢崎市、後は今夜の宿に向かう訳ですが、その前に昨日輪行車中から密林に頼んでおいたワイヤレスヘッドホンを引き取って置かなければなりません。 ところで今回はRide with GPSにPCで作成したルートに元標の位置をPOIとして登録してあって、非常に役立ったのですが、Ride with GPSのスマホ上でルート修正ってどうもやりにくいのですよね。今回の様に後から立ち寄りたいポイントを追加してルートを修正する作業がどうもスムースに行かないので少々手こずりました。

ところで今回はRide with GPSにPCで作成したルートに元標の位置をPOIとして登録してあって、非常に役立ったのですが、Ride with GPSのスマホ上でルート修正ってどうもやりにくいのですよね。今回の様に後から立ち寄りたいポイントを追加してルートを修正する作業がどうもスムースに行かないので少々手こずりました。

十石(じっこく)峠(1351m)にて

十石(じっこく)峠(1351m)にて

1ヶ所だけ通行止でバイパスを経由しなけらばならない区間がありましたが、旧道を縫って走ってゆくと車も少なくのんびりと里山風景を堪能しながら走る事ができます。

1ヶ所だけ通行止でバイパスを経由しなけらばならない区間がありましたが、旧道を縫って走ってゆくと車も少なくのんびりと里山風景を堪能しながら走る事ができます。

沿線唯一の景勝地「乙女の滝」入口には駐車スペースがありますが、滝までは300m程遊歩道を歩いて行かなければならない様で一旦諦めたのですが、車道が滝近くまで来ると滝へ降りる階段があり自転車なら置いておけるスペースがあるので、ここから「乙女の滝」へ向かう事に。

沿線唯一の景勝地「乙女の滝」入口には駐車スペースがありますが、滝までは300m程遊歩道を歩いて行かなければならない様で一旦諦めたのですが、車道が滝近くまで来ると滝へ降りる階段があり自転車なら置いておけるスペースがあるので、ここから「乙女の滝」へ向かう事に。