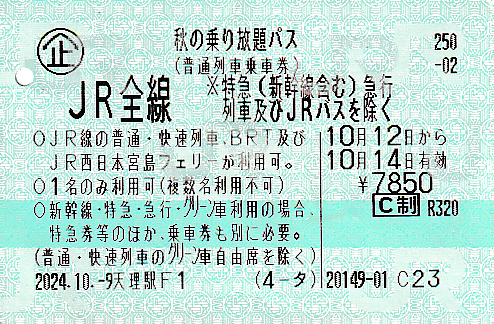

先日、今年の「秋の乗り放題パス」の発売が発表されました、気になっていたのがその価格だったのですが… 10月14日の鉄道の日を挟んだ約2週間に利用できるフリーきっぷ、2012年にそれまでの「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」が連続する3日間に変更されたもの、つまり「青春18きっぷ」改悪のモデルだった訳です、ところで件の18きっぷ、連続する5日間用は12,050円、新たに設定された連続する3日間用は計算が合わない10,000円、故に2025年の「秋の乗り放題パス」の価格が心配になっていたのですが、意外や嬉しい据え置きの7,850円(従来通りこども用3,920円もあり)。

先日、今年の「秋の乗り放題パス」の発売が発表されました、気になっていたのがその価格だったのですが… 10月14日の鉄道の日を挟んだ約2週間に利用できるフリーきっぷ、2012年にそれまでの「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」が連続する3日間に変更されたもの、つまり「青春18きっぷ」改悪のモデルだった訳です、ところで件の18きっぷ、連続する5日間用は12,050円、新たに設定された連続する3日間用は計算が合わない10,000円、故に2025年の「秋の乗り放題パス」の価格が心配になっていたのですが、意外や嬉しい据え置きの7,850円(従来通りこども用3,920円もあり)。

改悪「青春18きっぷ」の売り上げがどこかのメディアに出ていましたが、コロナ前の年間80億と比べると1/4、内連続する3日間用の売り上げはどうだったんでしょうかね、確かに5日間用より使い勝手は良いでしょうが、12,050円の3/5が10,000円では割高感が否めないですよね、で「秋の乗り放題パス」の価格は据え置き、となると7,850円はお得感が、実際「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」は当時9,180円でしたもん。しかし乗り鉄ならともかく間で走りたい輪行サイクリストにとっては使い勝手は良くないです、昨年秋日帰りと1泊2日を3日間でこなした「輪行ダブルヘッダー」はもうやりたくないです、中日を捨ててトータルで元さえ取れれば、でも貧乏性な私にはそれが許せません。

「自転車」カテゴリーアーカイブ

2025年8月のまとめ

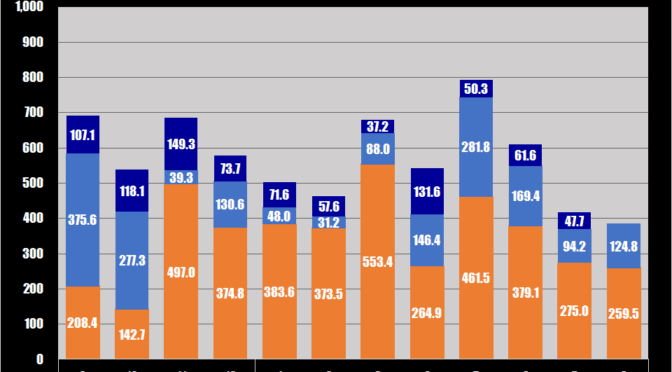

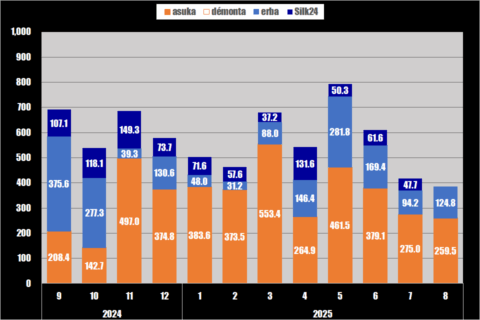

今月の走行384.3キロ、先月の416.9キロにも届かず、昨年8月の366.1キロとさして変わらず、内訳はasuka 259.5キロ、Erbaロード 124.8キロ。

今月の走行384.3キロ、先月の416.9キロにも届かず、昨年8月の366.1キロとさして変わらず、内訳はasuka 259.5キロ、Erbaロード 124.8キロ。

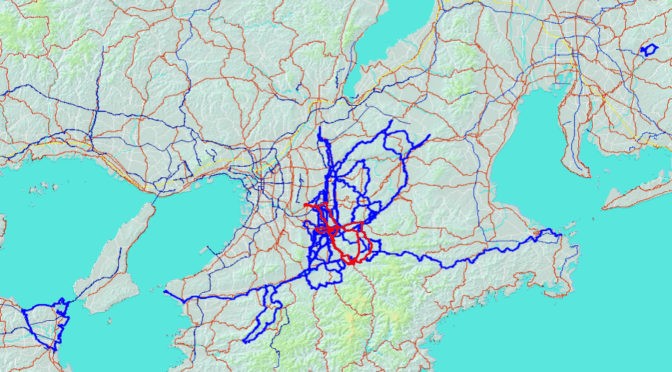

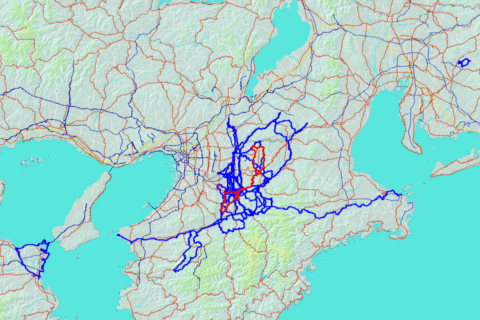

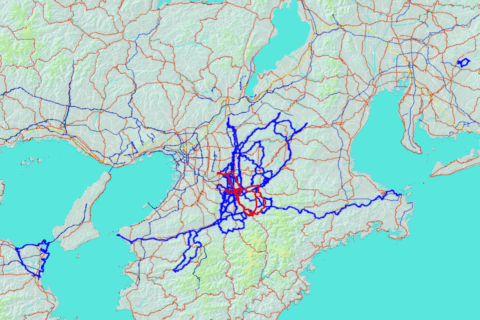

赤線が8月の走行区間、青線が今年7月までの走行区間、今月も奈良県から出る事がありませんでした。なお自宅及び職場周辺は一部割愛しています。

赤線が8月の走行区間、青線が今年7月までの走行区間、今月も奈良県から出る事がありませんでした。なお自宅及び職場周辺は一部割愛しています。

8月3日 RRCB 大和高原 真夏の早朝ラン

8月26日 頑張って「風の森」へ

8月31日 QCR「第40回 シマノ鈴鹿ロード」

QCR「第40回 シマノ鈴鹿ロード」へ

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

昨年に続いてQCR(Quansai Classic Racers)が参加する「第40回 シマノ鈴鹿ロード」の応援に近鉄で鈴鹿サーキットへ向かいます。以前は鈴鹿まで自走したり、後にも先にも一度だけ参加した事もあったのですがね。

勤務明けですので一旦帰宅し、写真機材と差し入れにと冷たいものをクーラ-ボックスに詰め込んで桜井 0954 発の急行で名張へ、接続の特急で白子駅1108着、駅前から三重交通のバスでサ-キット前へ、そこからサーキットのパドックまで歩かなければなりませんから、公共交通機関で行くのは結構大変です。朝のサイクルマラソン等には間に合いませんが、メインのエンデューロには時間の余裕はあります。

勤務明けですので一旦帰宅し、写真機材と差し入れにと冷たいものをクーラ-ボックスに詰め込んで桜井 0954 発の急行で名張へ、接続の特急で白子駅1108着、駅前から三重交通のバスでサ-キット前へ、そこからサーキットのパドックまで歩かなければなりませんから、公共交通機関で行くのは結構大変です。朝のサイクルマラソン等には間に合いませんが、メインのエンデューロには時間の余裕はあります。

どうにか12時には27番パドックに到着、2時間エンデューロは1313集合との事ですから、差し入れを配って一息入れます。お揃いのQCRジャージに着替えようを思っていたのに忘れてきてしまって残念、オレンジ色のポロだったのが救い。

どうにか12時には27番パドックに到着、2時間エンデューロは1313集合との事ですから、差し入れを配って一息入れます。お揃いのQCRジャージに着替えようを思っていたのに忘れてきてしまって残念、オレンジ色のポロだったのが救い。

スタート前になるとパドック前はご覧の様に、ただこの一角だけは旧車が並んでいます。2時間エンデューロにはQCRから4チーム12名が参加、3名が交替しながら2時間走ります。

1343 さぁスタート。

1343 さぁスタート。

炎天下のコースに出ても暑いだけですので、最初の一回りはパドック界隈で。

後半はいつものシケインで登って来る皆さんを待ち構えますが、影が殆どないので暑い事と云ったら、走ってる方が涼しいかも。ただ昨年の2時間エンデュランス カルテットと違い、交替で走っているので12名全員を押さえられなかった様な…

1543 にはクローズ、1549には最後の周回を終えた一行が戻ってきました、暑い中お疲れ様でした。

1543 にはクローズ、1549には最後の周回を終えた一行が戻ってきました、暑い中お疲れ様でした。

いつもの集合写真を。

撤収作業を済ませ、打ち上げ会場へ移動に一旦解散。

車に分乗して「反省のない反省会」とい云う名の打ち上げに。

いつもの「みさきや」さんへ、ここの宴会場は15名以上でないと使えないので、私も必須メンバーに。

さて焼肉をたらふく食って「みさきや」前で解散、帰りはUG兄さんのハイエースに乗っけて貰い帰途に、今年もお疲れ様、ご馳走様でした。

さて焼肉をたらふく食って「みさきや」前で解散、帰りはUG兄さんのハイエースに乗っけて貰い帰途に、今年もお疲れ様、ご馳走様でした。

集合写真を含む大きなサイズの画像を順次うちのHPの 「BICYCLE」→「CYCLING REPORTS」→ 「2025」とたどって下さい。なお認証が必要です、ログインは’2025’、パスワードは2025年版「CanCan謹製卓上カレンダー」の裏表紙右下の黄枠内の4桁の数字です(2024年の+1だったり)。なおSNS上のリンクからたどった場合にエラーとなる場合があります、リンクアドレスをブラウザにコピペしてご覧ください。

まえださんのブログレポート「シマノ鈴鹿2025」

もりやすさんのブログレポート「シマノ鈴鹿」

頑張って「風の森」へ

吹く風や虫の声に少しは秋の訪れを感じられなくもないのてすが、相変わらず猛暑の毎日が続いている上に、お盆前から連日のタイトなシフトに疲れが溜まって、遠回り通勤なんてとてもなんですが、今朝は頑張って少しだけ遠回りを…

吹く風や虫の声に少しは秋の訪れを感じられなくもないのてすが、相変わらず猛暑の毎日が続いている上に、お盆前から連日のタイトなシフトに疲れが溜まって、遠回り通勤なんてとてもなんですが、今朝は頑張って少しだけ遠回りを…

まず西へ走り、大和高田のいつもの「松のや」て腹ごしらえ、朝得ロースかつ定食 550円也、サービス券でコロッケのおまけ付き、とんかつは明日への活力!

まず西へ走り、大和高田のいつもの「松のや」て腹ごしらえ、朝得ロースかつ定食 550円也、サービス券でコロッケのおまけ付き、とんかつは明日への活力!

国道24号に沿う下ッ道を南下し御所の旧い街並みを行きます。写真は「御所宝湯」の南隣り、先年整備された「ごせ町センター」。国道に戻り室(むろ)の交差点を過ぎた処のオークワへ、涼みがてら冷たい飲み物を補給。

国道24号に沿う下ッ道を南下し御所の旧い街並みを行きます。写真は「御所宝湯」の南隣り、先年整備された「ごせ町センター」。国道に戻り室(むろ)の交差点を過ぎた処のオークワへ、涼みがてら冷たい飲み物を補給。

旧街道は船宿寺辺りから徐々に斜度を増してくるのですが、いつもよりキツく感じられ、やはり走ってないと駄目ですわ。丁度11時に風の森峠に到着。

旧街道は船宿寺辺りから徐々に斜度を増してくるのですが、いつもよりキツく感じられ、やはり走ってないと駄目ですわ。丁度11時に風の森峠に到着。

国道の信号を渡り坂を登り詰めると「風の森」、陽射しを避けて僅かな木陰に隠れると心地良い風が…

国道を五條側に少し下り左折して弥勒寺への道を登り返します。少し登れば重阪(へいさか)へ下る事ができます、林間の心地良いコースです。県道120号五條高取線へ出てJR和歌山線に沿って薬水から吉野口へと。

国道を五條側に少し下り左折して弥勒寺への道を登り返します。少し登れば重阪(へいさか)へ下る事ができます、林間の心地良いコースです。県道120号五條高取線へ出てJR和歌山線に沿って薬水から吉野口へと。

昨年暮れでしたか吉野口駅前にできた「cafe noricaro」へ立ち寄る事に。営業が火曜から土曜の10〜15時と云う事でなかなか立ち寄る機会が無かったのですが、昔は雑貨屋さんが食料品店だった処をリノベーションしたのですね、中は想像以上に広いのは驚き。ホットコーヒーと日替わりのスイーツを頂きます。明日香村経由の定番ルートを辿って14時前には帰宅、本日の走行45.1キロ。

帰ってきたカスク

休日の今日。涼やかな早朝から走りに行こうかと思いつつ挫けてしまいました、やはり何か約束がないと走り出せない今日この頃です。

休日の今日。涼やかな早朝から走りに行こうかと思いつつ挫けてしまいました、やはり何か約束がないと走り出せない今日この頃です。

先月のある日、退勤後買い物に2軒程回りながら帰宅の途中で愛用のカスクがない事に気が付きます、良くやるのですよサドルに引っ掛けてそのまま気が付かずに走り出して落としてしまう事が… 回りにも使っている方が多い rinproject のカスク、希少な限定カラーのグリーン(日焼けして殆どグレーになってますが)、幸い今まで無事に手元に戻ってはきているのですが。さて。走ったコースを逆になぞって先に立ち寄ったローソンの前にそのまま落ちていたのですが、どうやら車にでも踏まれたかして顎紐のバックルが割れてしまっています。顎に当たる部分だけにあり合わせのバックルと云う訳にも行かず、暫くほったらかしになっていたのです、夏場は OGK kabutoの白の方がエアフローが良くて涼しいですし…

昨日ふと目に止まったベルト、お馴染みオーストリッチの輪行袋に付いてくるやつ、バックルが良く似ている、似ていると云うより全く同じものなんです、ベルトの末端処理は必要になりますが、交換するだけで一件落着。どうやらニフコのバックル Z208 FR15 HF4 として通販でも入手可能なものだった様ですがね。

昨日ふと目に止まったベルト、お馴染みオーストリッチの輪行袋に付いてくるやつ、バックルが良く似ている、似ていると云うより全く同じものなんです、ベルトの末端処理は必要になりますが、交換するだけで一件落着。どうやらニフコのバックル Z208 FR15 HF4 として通販でも入手可能なものだった様ですがね。

RRCB 大和高原 真夏の早朝ラン(後半)

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

恒例の集合写真の後は再び大柳生へのダウンヒル。

大柳生で国道369号線を跨いで再び県道47号となった処でofはやまさんがパンク、今どきチューブラーが多いのはRRCBならでは。

再び走り出し県道47号を須川貯水池へ、ここで小休止。

再び走り出した途端、今度はUG兄さんがパンクしたのだとか。

再び走り出した途端、今度はUG兄さんがパンクしたのだとか。

県道33号沿い、上狭川バス停前の高城商店、休憩ポイントだったのですが先年お店を閉められて今は自販機1台だけ、以前はアイスを買ったりおトイレをお借りしたりしたのですが。

県道33号沿い、上狭川バス停前の高城商店、休憩ポイントだったのですが先年お店を閉められて今は自販機1台だけ、以前はアイスを買ったりおトイレをお借りしたりしたのですが。

更に県道33号を下り、京都府との県境まであと少し、関西本線笠置駅の手前3キロまで下ってきていますが、下狭川バス停で折り返すように白砂川沿いの県道173号下狭川阪原線に入ります。針からここまで標高で400m以上下ってきたので、ここから上り返す事になるのですが。

県道173号は涼やかな渓流沿いの道を行きます、ここと県道127号北野吐山線が木陰の多い道だと云うのがこのコースのミソです。

県道173号は涼やかな渓流沿いの道を行きます、ここと県道127号北野吐山線が木陰の多い道だと云うのがこのコースのミソです。

阪原の三叉路(旧道)の木陰で休憩、ここから国道369号に入り柳生へ向かうのですが、出るなりUG兄さんが2度目のパンク、ぼやいてはいけませんパンクの神様がこっちへやってきますから、それに待つ間の自転車談議が愉しいのですから。柳生でトイレ休憩の後、県道3号笠置山添線へ入り布目ダムへと向かいます。

阪原の三叉路(旧道)の木陰で休憩、ここから国道369号に入り柳生へ向かうのですが、出るなりUG兄さんが2度目のパンク、ぼやいてはいけませんパンクの神様がこっちへやってきますから、それに待つ間の自転車談議が愉しいのですから。柳生でトイレ休憩の後、県道3号笠置山添線へ入り布目ダムへと向かいます。

初参加の方もおられるので、お馴染み興ヶ原の沈下橋へと迂回します。

布目ダム 1049 かなり時間が押していますが、エイドポイントになっている布目ダムへ、毎回UG兄さんが朝のうちにスイカと氷と水をクーラーボックスに入れて準備してくれているのですが、昨年はそのクーラーボックスが不審物として届けられて警察に持って行かれると云うアクシデントが、で今年はご覧の対策が(^_^;)

布目ダム 1049 かなり時間が押していますが、エイドポイントになっている布目ダムへ、毎回UG兄さんが朝のうちにスイカと氷と水をクーラーボックスに入れて準備してくれているのですが、昨年はそのクーラーボックスが不審物として届けられて警察に持って行かれると云うアクシデントが、で今年はご覧の対策が(^_^;)

1113 には再スタート、布目ダム湖右岸(東岸)を走り、再び県道80号へ。

80号の嫌な坂を登って布目川の支流深川沿いの県道127号へ、お昼を予約している「ミモザ・ガーデン」は12時と1時の2班に別れる段取りにしているのですが12時には結構厳しそう、Mさん率いる健脚組が先を急いでいる様ですが、滋賀のNさんが不調で遅れ気味、フォローと殿(しんがり)を務めていたUG兄さんと私が交替。13時には十分間に合いますので、2人で休み休み行く事に、今日はここまで復活著しいofはやまさんに負けじと頑張ってくたびれたので私は丁度良かったのですが、Nさんの調子が良くありません。結局小倉I.C.手前のいつもの休憩ポイント、自販機の並ぶ散髪屋さん前で、ハイエースの救援を待つ事に。

1246 Nさんをピックアップして貰い、私は針テラスをパスして「ミモザ・ガーデン」まで走り 1305 着。早朝ランだけで帰られた方も居られたので全員がお店に入れて、第2班が料理の出てくるのを待っている丁度良いタイミングでした。今日のランチは「ズッキーニの春巻きランチ」、実は「ミモザ・ガーデン」のランチは初めて、いつもはアボカドの入った焼きカレーですもん。

美味しい食事と愉しい会話は続きますが1415にはお店を後に、一行は針テラスに戻り、スズカ組は夕方からの練習会に伊賀市に移動しますが、私はここでお別れして帰途に就く事に。長谷寺まで何もせんでも下って行ける標高差300mのダウンヒルなんですが、案の定下界は強烈な暑さ、熱風と西日の中を国道を走って行かなければなりません、初瀬西の三叉路から自宅まで20分とかからないのですが、正直このまま走っていて大丈夫なんかと。とにかく15時過ぎには無事に帰宅、シャワーを浴びてぶっ倒れてました、その後も夜遅くまで気分が優れなかったので、もしかして軽い熱中症だったのかな。

※ 一部参加者がアップした写真を拝借しています。

(前半へ戻る)

集合写真を含む大きなサイズの画像を順次うちのHPの 「BICYCLE」→「CYCLING REPORTS」→ 「2025」とたどって下さい。なお認証が必要です、ログインは’2025’、パスワードは2025年版「CanCan謹製卓上カレンダー」の裏表紙右下の黄枠内の4桁の数字です。なおSNS上のリンクからたどった場合にエラーとなる場合があります、リンクアドレスをブラウザにコピペしてご覧ください。

RRCB 大和高原 真夏の早朝ラン(前半)

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

大きなサイズの写真は「サイクリングの記録」(要認証)からダウンロードできます。

毎年8月の第1日曜に行われる RRCB の恒例行事「大和高原 真夏の早朝ラン」、朝7時に名阪国道針テラスに集合、大和高原の約50キロ程の周回コースを午前中に駆け抜けます。今回で17回目と云う事ですが2006年8月13日の「 大黒屋さんスポルティーフお披露目ラン」がルーツになるのかな。私は昨年に続いて何度目かの参加、今年は夕方からの出勤がないのでお昼もご一緒してゆっくりできます。

大方1年ぶりにオレンジ色のQCRジャージに袖を通し、些か早過ぎるのですが涼しく車の少ない内に登ってしまおうと、まだ薄暗い4時半に桜井を出発、R165を長谷寺へ向かって可能な限り旧道を縫って行きます。

大方1年ぶりにオレンジ色のQCRジャージに袖を通し、些か早過ぎるのですが涼しく車の少ない内に登ってしまおうと、まだ薄暗い4時半に桜井を出発、R165を長谷寺へ向かって可能な限り旧道を縫って行きます。

初瀬で県道38号桜井都祁線へ 5時には長谷寺門前を通過し 0507 には初瀬ダムに取り付きます、休日のこの時間帯ですと殆ど車に出遭う事もありません。天神社笛吹奥宮の水場で小休止の後、藺生から都祁山の道で国道369号白石に抜けて、国道沿いのファミマで携行食と飲み物の補給を済ませて針テラスへ入ります。

初瀬で県道38号桜井都祁線へ 5時には長谷寺門前を通過し 0507 には初瀬ダムに取り付きます、休日のこの時間帯ですと殆ど車に出遭う事もありません。天神社笛吹奥宮の水場で小休止の後、藺生から都祁山の道で国道369号白石に抜けて、国道沿いのファミマで携行食と飲み物の補給を済ませて針テラスへ入ります。

6時40分には集合場所へ到着しましたが、既に殆どの参加者が顔を揃えている様です、Progressの三島さんやお久しぶりの方も何人か。

ご挨拶と点呼を行って7時過ぎにはスタート、今回の参加者は27名との事で内女性が3名。

ご挨拶と点呼を行って7時過ぎにはスタート、今回の参加者は27名との事で内女性が3名。

コースは例年どおり、まずは国道24号下道を西へ一本松ICを過ぎるまで走り、布目川の支流小野味川沿いに下ったあと少し天理市域に入ります。

コースは例年どおり、まずは国道24号下道を西へ一本松ICを過ぎるまで走り、布目川の支流小野味川沿いに下ったあと少し天理市域に入ります。

天理市上山田と奈良市長谷町との間の無名峠(515m)を越えます、スタートの針テラスの標高が高い事もあって、ここが今日のコースの最高地点になります。

天理市上山田と奈良市長谷町との間の無名峠(515m)を越えます、スタートの針テラスの標高が高い事もあって、ここが今日のコースの最高地点になります。

ここから下狭川まで20キロ近く下り基調のコースが続きます。

ここから下狭川まで20キロ近く下り基調のコースが続きます。

奈良市田原で県道80号奈良名張線に入り東へ、日笠町で県道47号天理加茂木津線へ。

奈良市田原で県道80号奈良名張線に入り東へ、日笠町で県道47号天理加茂木津線へ。

下り基調と云っても山腹を走っているので短い登り返しが幾つかありますが、旧大柳生小学校跡から一気に下ります。

大柳生の風景を見下ろすビューポイント、ここでの集合写真が恒例になっています。

大柳生の風景を見下ろすビューポイント、ここでの集合写真が恒例になっています。

※ 一部参加者がアップした写真を拝借しています。

(後半へ続く)

2025年 今年のジャンボ案山子は

今朝は今年で何と30回目を迎える明日香村の「案山子コンテスト」の今年のシンボル「ジャンボ案山子」を観に少しだけ遠回り通勤…

今朝は今年で何と30回目を迎える明日香村の「案山子コンテスト」の今年のシンボル「ジャンボ案山子」を観に少しだけ遠回り通勤…

今朝はやや雲が多め、それでも異常な暑さには変わりありません。飛鳥川沿いの自転車道へ入り蝉しぐれの中を明日香村へ。あちこちで百日紅の花を見かける季節、室生多田満寿寺薬師堂の百日紅は今年はどうかなぁ…

今朝はやや雲が多め、それでも異常な暑さには変わりありません。飛鳥川沿いの自転車道へ入り蝉しぐれの中を明日香村へ。あちこちで百日紅の花を見かける季節、室生多田満寿寺薬師堂の百日紅は今年はどうかなぁ…

9時半には稲渕へ、県道からだと云われないと判らないですね。

9時半には稲渕へ、県道からだと云われないと判らないですね。

今年は何だっけ大阪関西万博の何とかって云う奴。例年話題のキャラクタがジャンボ案山子になるのですが、毎年ですから結構大変ですよね、私が撮った範囲での歴代の「ジャンボ案山子」たち。番号札とかコンテストの準備はまだまだこれからの様です。

今年は何だっけ大阪関西万博の何とかって云う奴。例年話題のキャラクタがジャンボ案山子になるのですが、毎年ですから結構大変ですよね、私が撮った範囲での歴代の「ジャンボ案山子」たち。番号札とかコンテストの準備はまだまだこれからの様です。

いつもの様に朝風(上平田)峠の手前まで登って木陰のベンチで一休み。

棚田を見下ろす回廊の様な小径を巡り先月眼を付けて置いたポイントにやってきましたが、あれっ畔の草を刈ってしまったのかな。写真右が先月19日、風景は一期一会ですね、来年こそは暑さにめげずに。本日の走行約20キロ。

2025年7月のまとめ

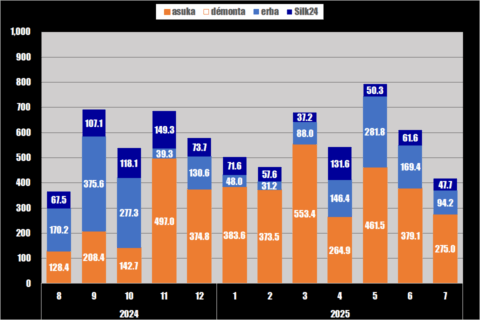

今月の走行416.9キロ、昨年の679.3キロの2/3にも届かず、内訳はasuka 267.9キロ、Erbaロード 94.2キロ、延陽伯号こと片倉シルクグロワール24が47.7キロ。

今月の走行416.9キロ、昨年の679.3キロの2/3にも届かず、内訳はasuka 267.9キロ、Erbaロード 94.2キロ、延陽伯号こと片倉シルクグロワール24が47.7キロ。

6日,12日,27日の3日を除いて実質通勤だけ、自転車に全く乗らなかった休足日は5日。

6日,12日,27日の3日を除いて実質通勤だけ、自転車に全く乗らなかった休足日は5日。

赤線が7月の走行区間、青線が今年6月までの走行区間、奈良県から出る事がありませんでした。なお自宅及び職場周辺は一部割愛しています。

赤線が7月の走行区間、青線が今年6月までの走行区間、奈良県から出る事がありませんでした。なお自宅及び職場周辺は一部割愛しています。

7月6日 芋ヶ峠から津風呂湖畔、宇陀へ

7月12日 真夏のゆるゆるCC一行迎撃

7月27日 12年ぶりの文殊峠へ

12年ぶりの文殊峠へ

連日の暑さに走る気力がすっかり失せてしまっています、今月このままでは屈辱(^_^;)の300キロ台になりかねないので一念発起、少しでも涼しそうな東吉野村周回コースを考えてみたものの、定番コースは県道221号小村木津線が木津川と伊豆尾の間で崩土通行止、折角の日曜で営業日の「よしの庵」や「麦笑」に行っても引き返して来なくてはなりません。東吉野村役場のある小川から鷲家と走っても、国道166号の木津峠がなんとなく鬱陶しいのですよね、そこで思い付いたのが鷲家から文殊(もんず)峠で宇陀へ越えるルート、10数年ぶりそれも北行きは初めてですが、最近バクローさんが走っていたはず。と云う事でとにかく芋を越えて吉野から東吉野へと向かう事に。

連日の暑さに走る気力がすっかり失せてしまっています、今月このままでは屈辱(^_^;)の300キロ台になりかねないので一念発起、少しでも涼しそうな東吉野村周回コースを考えてみたものの、定番コースは県道221号小村木津線が木津川と伊豆尾の間で崩土通行止、折角の日曜で営業日の「よしの庵」や「麦笑」に行っても引き返して来なくてはなりません。東吉野村役場のある小川から鷲家と走っても、国道166号の木津峠がなんとなく鬱陶しいのですよね、そこで思い付いたのが鷲家から文殊(もんず)峠で宇陀へ越えるルート、10数年ぶりそれも北行きは初めてですが、最近バクローさんが走っていたはず。と云う事でとにかく芋を越えて吉野から東吉野へと向かう事に。

勤務明け 0850には出発準備が完了、早朝に御所のK氏が芋に向かって行った様ですが、この時間になると既に陽射しが強烈、正直云って気持ちが萎えてしまい、止める理由を考えたり「グローブ忘れた!」真冬じゃないですから素手でも大丈夫。

勤務明け 0850には出発準備が完了、早朝に御所のK氏が芋に向かって行った様ですが、この時間になると既に陽射しが強烈、正直云って気持ちが萎えてしまい、止める理由を考えたり「グローブ忘れた!」真冬じゃないですから素手でも大丈夫。

職場から飛鳥川沿いの自転車道まで280m、明日香村を抜けて芋へ向かいます。

棚田を見上げる稲渕へ、6日,19日に続いて今月3回目なんですけど、恒例の「かかしコンテスト」の準備が始まってシンボルとなるジャンボ案山子が遠目に、今年のは大阪関西万博のなんとかちゅう奴、なんだっけ? 今日は先を急ぎますので寄り道せずに20倍ズームのお世話に、後日改めまして。

この時間帯ですと祝戸から栢森の手前の女綱付近まで木陰を走って行く事ができ、市街地の事を思えば快適に走る事ができます。0936 栢森着、しかしこの暑さのせいかローディの姿を全く見かけません、すれ違ったのはランニングのグループだけ。

この時間帯ですと祝戸から栢森の手前の女綱付近まで木陰を走って行く事ができ、市街地の事を思えば快適に走る事ができます。0936 栢森着、しかしこの暑さのせいかローディの姿を全く見かけません、すれ違ったのはランニングのグループだけ。

ここ数日の夕立のせいか路面にはかなり泥がでています、行者辻で一息入れ 1015 には芋ヶ峠へ、今から明日香側に下ろうとするロードとすれ違って、そのまま足つきなしで吉野側へ下ります。

日曜とあって千股の水辺公園は家族連れで賑わっています、吉野とは云え下るにつれて暑さが…

日曜とあって千股の水辺公園は家族連れで賑わっています、吉野とは云え下るにつれて暑さが…

妹背大橋を渡って対岸の五條吉野線へ、雷橋通行止の案内が「雷橋」ってどこだろうと思っていたら、発電所の処でした。橋梁補修工事とかで歩行者と二輪は現状では通行可能ですが、 11月までの予定になっていてこの先どうなるかは。

宮滝から結構快走区間なのですが、今日は駄目っす、走っていて愉しくないです。

宮滝から結構快走区間なのですが、今日は駄目っす、走っていて愉しくないです。

1142「ニホンオオカミ像」前へ、今日は何やら車が多いなと思っていたら、役場下の河原でイベントが行われている様です。小川の三叉路を左折し鷲家へ、携行食も飲み物もないので「ひよしのさとマルシェ」まで往復、アイス1本で生き返りましたよ。

文殊峠は国道166号佐倉峠の東北東約1.5キロ程の位置にあって標高は30m程高くなります。北側は宇賀志の村中から、南側は鷲家で国道から分岐しているのですが、些か判り難いのが、東吉野村側は写真の場所で国道と直交しています、「わしか大明神」の案内が目にとまれば。前回は2013年10月の「第5回 月うさぎキャンプ」と同年5月、2012年4月の「第4回 月うさぎキャンプ」、同年3月、そしてさらに12年前の2000年6月4日に越えていますが、いずれも南行きで林間の渓流沿いの激坂の記憶だけが。

文殊峠は国道166号佐倉峠の東北東約1.5キロ程の位置にあって標高は30m程高くなります。北側は宇賀志の村中から、南側は鷲家で国道から分岐しているのですが、些か判り難いのが、東吉野村側は写真の場所で国道と直交しています、「わしか大明神」の案内が目にとまれば。前回は2013年10月の「第5回 月うさぎキャンプ」と同年5月、2012年4月の「第4回 月うさぎキャンプ」、同年3月、そしてさらに12年前の2000年6月4日に越えていますが、いずれも南行きで林間の渓流沿いの激坂の記憶だけが。

壺阪峠の南側に似た雰囲気ですが、路面状態は良いです。最初のうちはこんなものだったかなと思いましたが、案の定10%超えの激坂が待ちかまえていました、それさえこなせば文殊峠はすぐです。

壺阪峠の南側に似た雰囲気ですが、路面状態は良いです。最初のうちはこんなものだったかなと思いましたが、案の定10%超えの激坂が待ちかまえていました、それさえこなせば文殊峠はすぐです。

文殊峠は東吉野村と宇陀市の境界になるのですが、峠と云っても民家があって道路が分岐しています、文殊集落は東吉野村に属していて、なんと東吉野村のオンデマンドバスの停留所があります、冬季は先の激坂はとても登れないと思いますけど。宇陀市側も結構な激坂とは云え少しの距離で昭和31年まで宇賀志村だった地区へ行く事ができます、宇賀志は中将姫所縁の日張山青蓮寺や神武東征の足跡が残るとされる土地、里山風景の広がる静かな処です。

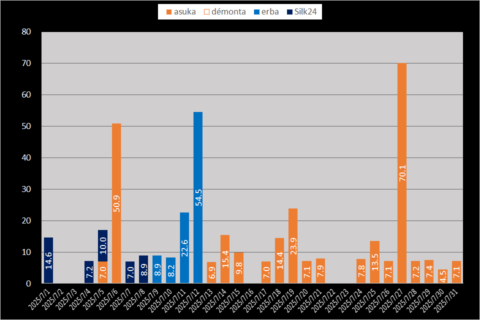

菟田野から芳野川沿いのいつものルートへ、伊那佐郵人の対岸の四阿で「ひよしのさと」で買ったおにぎりを頂きながら一息入れます。帰り道で「おごぽご」でかき氷でも思ったのですが、昨日一昨日と午後3時過ぎから夕立が降ったので、早々に引き上げる事にして榛原から西峠を下り 1431 に無事帰宅、今日は夕立ちは降りませんでしたわ、走行 70.1キロ。