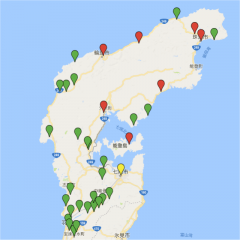

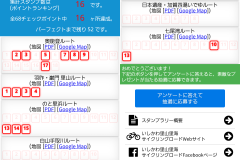

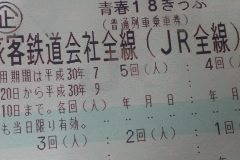

信州から帰ってきて中2日「18きっぷ」の残り期間と週間天気予報を見据えると、今日の晴れマークは落とせません、日帰りで南紀を目指すか北陸を目指すか… 始発の時間を考えて未明に奈良まで自走してまでの北陸行きも大変なので、大阪鶴橋まで近鉄を利用した上で南紀へ向かう事にしました。もちろん「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」絡みなのですが、パーフェクトに届かなかった昨年度の雪辱で今年度も挑戦しているものの、正直な感想としては、昨年と同じポイントだとコース取りが去年とあまり変わらなくなるので、新鮮味がないと云うか面白みがないのですよね、新しく加わったポイントも幾つかあるので、今日はその内の2つを軸に回ってみる事にしてみました。旧日置川町の「えびね温泉」とすさみ町最奥の「佐本渓谷」ここ暫くご無沙汰してますが、紀伊半島のディープな処です。

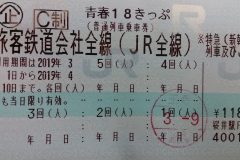

近鉄で大阪鶴橋へ出て、天王寺0645発の快速湯浅行きに乗車、3番線からの発車で前4両は関空行きなので注意。和歌山~湯浅間で10数分後ろを走っている紀伊田辺行きに乗り換えます、でも湯浅まで行くと折り返しでホームが変わっちゃうかも、いつも海南で乗り換えます。春まで117系のスジだったのですが、ワンマン対応ロングシートの227系投入で姿を消してしまいました。117系も名車だったと思うけど、ロングシートはともかく綺麗で乗り心地も良くなって輪行袋を置くスペースも充分。紀伊田辺着が0951、この先へは「18きっぷ」の使える普通列車は50分待たなくてはなりません、それだと串本にはお昼過ぎ、南紀は遠いのです。

近鉄で大阪鶴橋へ出て、天王寺0645発の快速湯浅行きに乗車、3番線からの発車で前4両は関空行きなので注意。和歌山~湯浅間で10数分後ろを走っている紀伊田辺行きに乗り換えます、でも湯浅まで行くと折り返しでホームが変わっちゃうかも、いつも海南で乗り換えます。春まで117系のスジだったのですが、ワンマン対応ロングシートの227系投入で姿を消してしまいました。117系も名車だったと思うけど、ロングシートはともかく綺麗で乗り心地も良くなって輪行袋を置くスペースも充分。紀伊田辺着が0951、この先へは「18きっぷ」の使える普通列車は50分待たなくてはなりません、それだと串本にはお昼過ぎ、南紀は遠いのです。 駅降りてすぐの「田辺市観光センター」で輪行支度を解きます、サイクルラックはこう云う時にも便利。市内のコンビニで携行食を調達して熊野街道を縫って旧上富田町(現白浜町)域へ越えます。

駅降りてすぐの「田辺市観光センター」で輪行支度を解きます、サイクルラックはこう云う時にも便利。市内のコンビニで携行食を調達して熊野街道を縫って旧上富田町(現白浜町)域へ越えます。

県道36号上富田すさみ線に入り、生馬橋西詰でR311と交差して富田川を渡ります。

県道36号上富田すさみ線に入り、生馬橋西詰でR311と交差して富田川を渡ります。 標高で168mまで登って卒塔婆トンネルへ、結構古いトンネルですが、旧トンネルもあったのですが今はどうなんでしょう、それぞれ2回ずつは抜けているかと。なお現在工事で片側交互通行になっています。

標高で168mまで登って卒塔婆トンネルへ、結構古いトンネルですが、旧トンネルもあったのですが今はどうなんでしょう、それぞれ2回ずつは抜けているかと。なお現在工事で片側交互通行になっています。 玉伝口の三叉路で県道37号日置川大塔線と合流します「えびね温泉」へは右へ下ります。

玉伝口の三叉路で県道37号日置川大塔線と合流します「えびね温泉」へは右へ下ります。

渓流沿いの心地良い道を走り日置川右岸に出ます。

渓流沿いの心地良い道を走り日置川右岸に出ます。

宇津木で左岸に渡り県道36号とはお別れ、自転車は進行方向とは反対向いています。

宇津木で左岸に渡り県道36号とはお別れ、自転車は進行方向とは反対向いています。

立派過ぎる二級河川です、対岸に八草の滝を望む事ができます。

立派過ぎる二級河川です、対岸に八草の滝を望む事ができます。 久木橋で再び右岸に渡りますが、未開通の県道213号白浜久木線への分岐が、と云っても少し先に久木トンネルが抜けたばかりで工事中です。

久木橋で再び右岸に渡りますが、未開通の県道213号白浜久木線への分岐が、と云っても少し先に久木トンネルが抜けたばかりで工事中です。

対岸に向平キャンプ場が見えます。

対岸に向平キャンプ場が見えます。

今日2つ目のポイント「えびね温泉」。

今日2つ目のポイント「えびね温泉」。 良い時間なので併設の食堂で丼を頂きます、ここのお水は温泉水なので注意。

良い時間なので併設の食堂で丼を頂きます、ここのお水は温泉水なので注意。

日置川の蛇行部分を見下ろす、古座川とはまた違った趣きです。

3つ目のポイント「志原海岸」へ、R42を抜ければ早いのですが、せっかくですのでブルーラインの引かれた県道801号白浜日置川自転車道へ。なおR42を走れば白浜~串本間で唯一のコンビニ(LOWSON)があります。

3つ目のポイント「志原海岸」へ、R42を抜ければ早いのですが、せっかくですのでブルーラインの引かれた県道801号白浜日置川自転車道へ。なおR42を走れば白浜~串本間で唯一のコンビニ(LOWSON)があります。

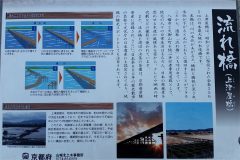

次のすさみ町へはR42の日置トンネル(612.6m)と朝来トンネル(918m)他を抜けなくてはならないのですが、旧R42の県道243号日置川すさみ線があり、岬周りの険しい道ですが、太平洋を望む風光明媚なルートなので時間があればお勧めです。紀勢道がすさみ南まで伸びたので、R42もずいぶんと走りやすくなりましたが。 すさみ町の街中を抜けて県道38号すさみ古座線へ、以前は周参見七川古座線と呼ばれ、山あいの集落を縫って行くのですが、司馬遼太郎の「街道をゆく」にも取り上げられた古座街道そのものなのです。今ではR42と紀勢本線か通う海岸線ですが、大辺路は波が道をさらう厳しいルートだったかと、古座街道はその迂回路としつて機能していたのでしょうね。

すさみ町の街中を抜けて県道38号すさみ古座線へ、以前は周参見七川古座線と呼ばれ、山あいの集落を縫って行くのですが、司馬遼太郎の「街道をゆく」にも取り上げられた古座街道そのものなのです。今ではR42と紀勢本線か通う海岸線ですが、大辺路は波が道をさらう厳しいルートだったかと、古座街道はその迂回路としつて機能していたのでしょうね。

2004年に曲利トンネルが供用されているのですが敢えて旧道へ、結構荒れています。

2004年に曲利トンネルが供用されているのですが敢えて旧道へ、結構荒れています。

せっかくですので小河内の手前にある「雫の滝」に立ち寄ります、階段を150段ばかり下りなければならないのでロード用のビンディングシューズでは厳しいかと、なお手前に「琴の滝」と云うのもありますが、県道から1キロ程入らないといけないのでいまだに行った事がありません。

せっかくですので小河内の手前にある「雫の滝」に立ち寄ります、階段を150段ばかり下りなければならないのでロード用のビンディングシューズでは厳しいかと、なお手前に「琴の滝」と云うのもありますが、県道から1キロ程入らないといけないのでいまだに行った事がありません。 獅子目トンネル(605m)を抜けると昭和30年まで佐本村と呼ばれた地域、今日4つ目のポイント「佐本渓谷(佐本公衆トイレ)」を目指してから海岸線を下ろうと、帰りのスジを調べると、輪行支度の時間を考えると「18きっぷ」で帰るにはここで引き返したとしても、かなり厳しい時間になっています、些かのんびりし過ぎたかな。串本を1835に出る「くろしお36号」には充分乗れるのですが「18きっぷ」を無駄にして5,000円以上使って帰るのもね、明日は昼過ぎにでも帰れば余裕なので、何度か使っている太地の「小さな宿Nieche」が取れればそれで良しと。

獅子目トンネル(605m)を抜けると昭和30年まで佐本村と呼ばれた地域、今日4つ目のポイント「佐本渓谷(佐本公衆トイレ)」を目指してから海岸線を下ろうと、帰りのスジを調べると、輪行支度の時間を考えると「18きっぷ」で帰るにはここで引き返したとしても、かなり厳しい時間になっています、些かのんびりし過ぎたかな。串本を1835に出る「くろしお36号」には充分乗れるのですが「18きっぷ」を無駄にして5,000円以上使って帰るのもね、明日は昼過ぎにでも帰れば余裕なので、何度か使っている太地の「小さな宿Nieche」が取れればそれで良しと。

今日4つ目のポイント「佐本渓谷(佐本公衆トイレ)」公衆トイレがWAKAYAMA800モバイルスタンプラリーのポイントなのも何ですが、清潔に維持されています。ここ佐本は古座川の支流佐本川の上流域なのですが、その佐本川に沿った県道224号佐本深谷三尾川線は直線距離で1.5キロばかしを残して車道未開通のままなのです、自転車で二度ばかり突破しているのですが、ロードでは乗れない区間もながいので、今日は安全策をとって一山越える事にします。「Nicehe」も無事に予約できて一安心、この先約45キロ、せっかくですのでポイントを2つ拾いながら走る事にします。

今日4つ目のポイント「佐本渓谷(佐本公衆トイレ)」公衆トイレがWAKAYAMA800モバイルスタンプラリーのポイントなのも何ですが、清潔に維持されています。ここ佐本は古座川の支流佐本川の上流域なのですが、その佐本川に沿った県道224号佐本深谷三尾川線は直線距離で1.5キロばかしを残して車道未開通のままなのです、自転車で二度ばかり突破しているのですが、ロードでは乗れない区間もながいので、今日は安全策をとって一山越える事にします。「Nicehe」も無事に予約できて一安心、この先約45キロ、せっかくですのでポイントを2つ拾いながら走る事にします。 洞谷隧道(309m)を抜けると古座川町添野川。

洞谷隧道(309m)を抜けると古座川町添野川。

湯の花橋を渡るとR371。

湯の花橋を渡るとR371。

一枚岩、3月にも来たばかりですが。

一枚岩、3月にも来たばかりですが。 古座川に沿って快走、雨に祟られた信州の鬱憤晴らし、今日はミンミンゼミ、ツクツクボウシ、そしてヒグラシの鳴き声につつまれながら夏の終わりを満喫する事ができました。

古座川に沿って快走、雨に祟られた信州の鬱憤晴らし、今日はミンミンゼミ、ツクツクボウシ、そしてヒグラシの鳴き声につつまれながら夏の終わりを満喫する事ができました。

古座川町役場の前から2キロ程入った「虫喰岩」、ここも春に通ったのですが新たにポイントに加わりました。このまま県道227号田原古座線で地蔵峠を越えればR42の田原までショートカットできるのですが、日帰りの予定が泊りになって買い物とかもしたいので古座川の町へ戻ります。

古座川町役場の前から2キロ程入った「虫喰岩」、ここも春に通ったのですが新たにポイントに加わりました。このまま県道227号田原古座線で地蔵峠を越えればR42の田原までショートカットできるのですが、日帰りの予定が泊りになって買い物とかもしたいので古座川の町へ戻ります。

スーパーオークワで買い物の後「イワシの目」の前を通りますので、暗くなったR42を走るより立ち寄ってから「18きっぷ」も使える事ですし、古座駅から太地駅まで4駅輪行するのも良いかなと思ったのですが、残念ながら閉まっていました。

すっかり暗くなったR42をひた走り1940 無事に「Nieche」に到着、国道沿いで駅近くですが太地の街からは離れていているので、周辺にコンビニがないとか不便な点もありますが、清潔でリーズナブルな宿です。自転車はJAZZの流れるダイニングに入れさせて貰えます。本日の走行123.2キロ。

すっかり暗くなったR42をひた走り1940 無事に「Nieche」に到着、国道沿いで駅近くですが太地の街からは離れていているので、周辺にコンビニがないとか不便な点もありますが、清潔でリーズナブルな宿です。自転車はJAZZの流れるダイニングに入れさせて貰えます。本日の走行123.2キロ。

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。