JR飯田線 天竜峡駅にて

昨夜はぐっすり休む事ができた様で、まだ暗いうちですが自然に目が覚めました、明るくなった頃6時には出発するつもりで準備を整えます。今日は概ね三州街道(R153)に沿って6基の道路元標を巡りながら愛知県豊田市の猿投(さなげ)駅までの120キロ余りを走り抜ける予定です。獲得標高は1,200m近く、ゴールの猿投駅から桜井へ名鉄~近鉄経由で帰るタイムリミットは1945(近鉄特急利用なら2015)、輪行支度を考えると19時には着かなくてはなりません。まぁ明るい内を走ってられると云う事になるのですが、コースと私の脚力を考えると結構厳しいものです。

表は曇り空、天気予報からして朝の内だけかなと思っていると、走っている内に少しパラパラとやってきます。

伊賀良村道路元標、

山本村道路元標と行き過ぎたりとかでちょっと手こずります、些か勘が鈍ったかな。この先峠に入ってしまうと、コンビニとかはないので携行食の補給にコンビニヘ、イートインコーナーがあったのでちょっとコーヒーブレイク。

下伊那郡3つ目の

会地(おうち)村道路元標にて、現在の阿智(あち)村の中心部にあたります。これから冶部坂峠に向って標高差700m程の登りとなりますが、やはり空模様は

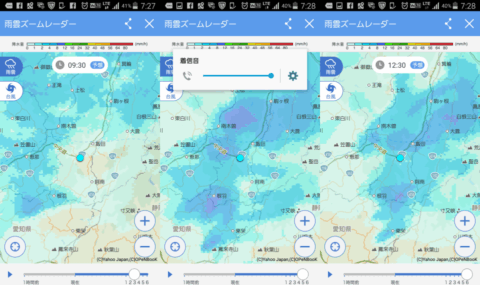

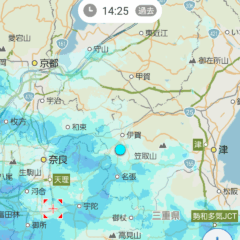

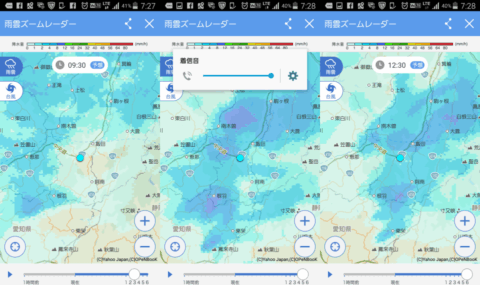

思わしくありません、念のために雨雲レーダーを検索してみると。

これはいけません、このまま行くと冶部坂峠の区間で降られる事は眼に見えています。もちろん雨具の準備はありますし、雨雲は東に流れて行く予測ですから、これさえかわせれば後は大丈夫そうなのですが、途中で雨宿りしている時間的余裕はありません。それに冶部坂峠は前後に寒原峠と赤坂峠と云う峠があって、冶部坂峠との標高差にプラスαがある訳です、多少旧道はあるもののトラックの多いR153、飛沫をかけられながら走るのは覚悟の上としても、見通しの悪くなった山中の国道を走るのは如何なものか、それに昨夕どうやらグローブを失くした様です。 撤退するとすれば飯田線沿線から輪行で帰途に就くしかありませんが、調べてみると天竜峡駅1250発豊橋行きがタイムリミットとなります、ここで進んでしまうと後は愛知県側へ走る抜けるしか方法はありません。この先予定している3基の道路元標を取りこぼすのは惜しいですが、そこは転んでもタダでは起きられないと云う事で、今回は予定に入れられなかった天竜川左岸の

龍江村道路元標を回ってから天竜峡駅へ向っても良いかと、それに帰途に名鉄~近鉄ではなく「18きっぷ」を使う事になりますが、今の予報では次に「18きっぷ」を使う予定の30日は天気が思わしくないので帳尻は合いそうです。と云う訳で今回は大人の決断でここで撤収する事にしました。考えてみれば昨日「きしめん」を食べたいだけの理由で南木曽へ廻り、大平街道と云う充実したツーリングが出来た事ですし、今回はこれで良しとしましょう。しかし昨日先に天竜峡に行っていたら最低の1泊2日になっていた訳でした。

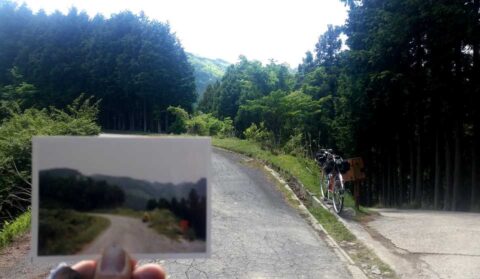

飯田線沿線に戻るのがアップダウンの多いルートになり閉口させられます、一度天竜峡駅に戻って姑射橋で天竜川を渡るのが最短になるのですが、そちらからでは激坂があるので、少し遠回りにはなりますが時又の天竜橋で天竜川を渡り対岸へ。伊那谷は全体的には穏やかな地形に見えますが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形を成していて細かな起伏が多いのです。地図で飯田線の線形を見ていただけると納得できるかと。さて最近になって現存が確認された龍江村道路元標は龍江小学校の前の元は役場があったという場所の一角にありました。

龍江村を終え天竜峡駅へ向いますが一旦おさまっていた雨が、再び降りだしてきます。一度天竜峡駅に行きますが、1250にはまだまだ時間があります、付近は天竜峡の温泉街、着替えもある事ですし日帰り温泉にでも入って帰りたい処なんですが、午前中にやっている処はなさそうですので「りんご足湯」と云う足湯へ行きます。成る程ゆず湯ならぬりんごが浮いています。 足湯ではありますが、協力金として100円を箱に入れる様になっています。天竜川を挟んで駅に停まっている飯田線の車両が見えるロケーションです。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。 本来はタイトルは「道路元標蒐集サイク」となるはずだったのですが、走っている時間より輪行している時間の方が長かった様な、したがって「18きっぷ輪行の旅」と、しかし2日目はともかくとして記憶に残るツーリングとなりました、取りこぼした分は近い内にリベンジを。 本日の走行33.1キロ、どうやら今月1,000キロ超は難しそうです。

天竜峡1250→1616豊橋1621→1712名古屋1740→1856亀山1926→2045加茂2049→2106奈良2119→2149桜井 5,940円分乗車

【1047】 2016/8/27 長野県 下伊那郡 伊賀良村(現 飯田市)

【1048】 2016/8/27 長野県 下伊那郡 山本村(現 飯田市)

【1049】 2016/8/27 長野県 下伊那郡 会地村(現 阿智村) 【1050】 2016/8/27 長野県 下伊那郡 龍江村(現 飯田市)

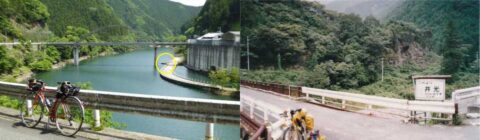

晩秋の笠置キャンプ2日目の朝、寒くなかった云えば嘘になりますが、湯たんぽとホカロンは大正解でした。 ヤマタンさんは会合があるとの事でで6時半出発の予定で準備を始め、私も今夜予定があるので出来るだけ早く帰っておきたい処、寒いと云いながらキャンプの朝は早いです。 ところで写真左で後ろを走っているのは関西本線、キャンプ場の横を列車が走っていると云うロケーションもちょっと珍しい様な。

晩秋の笠置キャンプ2日目の朝、寒くなかった云えば嘘になりますが、湯たんぽとホカロンは大正解でした。 ヤマタンさんは会合があるとの事でで6時半出発の予定で準備を始め、私も今夜予定があるので出来るだけ早く帰っておきたい処、寒いと云いながらキャンプの朝は早いです。 ところで写真左で後ろを走っているのは関西本線、キャンプ場の横を列車が走っていると云うロケーションもちょっと珍しい様な。 さぁ、そろそろ解散です。 私は山越えで奈良市街へ入り、ローディ御用達の「まんま亭」でカレーでも食って帰るつもりでいたのですが、清介さんが平城宮址へブルーインパルスのデモ飛行を見に行くと云う事ですので、トリトンさんと3人で4サイドを連ねて平城宮址に向う事となりました。

さぁ、そろそろ解散です。 私は山越えで奈良市街へ入り、ローディ御用達の「まんま亭」でカレーでも食って帰るつもりでいたのですが、清介さんが平城宮址へブルーインパルスのデモ飛行を見に行くと云う事ですので、トリトンさんと3人で4サイドを連ねて平城宮址に向う事となりました。  平城宮址へ向う車で歌姫峠は大渋滞、どうにかすり抜けて11時半には到着、さて飛んでくれるのか判らない空模様でしたが、どうにかブルーインパルスの飛行を見る事ができました。 お二人とは此処でお別れして帰途に就き、14時までには帰投する事ができました。本日の走行47.5キロ、2日間で100キロを少し切る走行でしたが、7台のキャンプ仕様の自転車が集う事ができました。

平城宮址へ向う車で歌姫峠は大渋滞、どうにかすり抜けて11時半には到着、さて飛んでくれるのか判らない空模様でしたが、どうにかブルーインパルスの飛行を見る事ができました。 お二人とは此処でお別れして帰途に就き、14時までには帰投する事ができました。本日の走行47.5キロ、2日間で100キロを少し切る走行でしたが、7台のキャンプ仕様の自転車が集う事ができました。