昨日(20日金曜)、NHKのローカルニュースを見ていたら「ライドアラウンドinなら」なるスタンプラリーが行われている事を知りました。「グランフォンド in 奈良・吉野」のモバイルスタンプラリーも2021年度に全チェックポイントを asuka号でコンプリートしているので、昨年今年と少しは回わったものの、今一つ熱が入っていません。

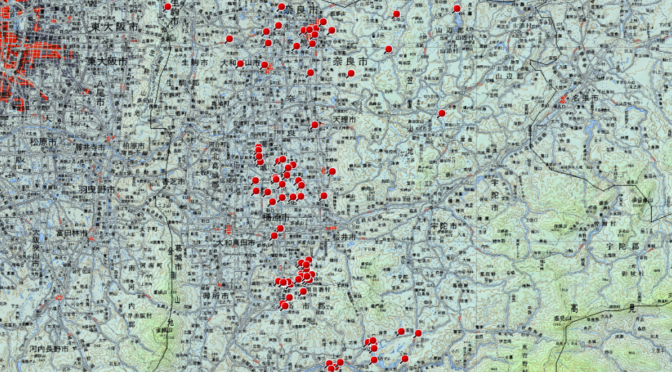

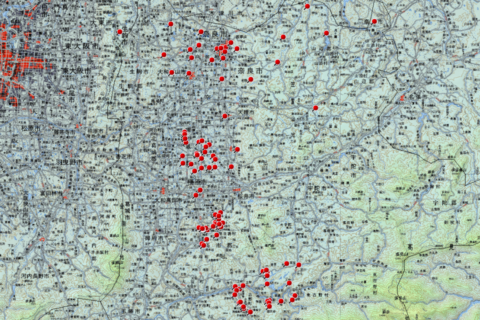

「ライドアラウンドinなら」は奈良県全域ではなく参画しているのは奈良市、磯城郡田原本町、高市郡明日香村、吉野郡吉野町で100ヶ所のチェックポイントが設定されています(一部のポイントは天理市、橿原市、生駒市、磯城郡川西町、同 三宅町、高市郡高取町域)、開催期間は10月1日から11月末までで、ポイント数を考えると少々短いかと。

「ライドアラウンドinなら」は奈良県全域ではなく参画しているのは奈良市、磯城郡田原本町、高市郡明日香村、吉野郡吉野町で100ヶ所のチェックポイントが設定されています(一部のポイントは天理市、橿原市、生駒市、磯城郡川西町、同 三宅町、高市郡高取町域)、開催期間は10月1日から11月末までで、ポイント数を考えると少々短いかと。

チェックポイントの難易度?に応じて取得できるポイントが設定されていて、ポイントに応じて地域通貨に交換して地元産品を頂ける他、ランキングや Instagram へのアップに応じて賞品がある様で、MBGFや「北陸3県デジタルスタンプラリー」よりおいしそう、と云う事で低迷気味の走るモチベーションが上がってきました。

明日香村近辺も多いので、少しの「遠回り通勤」でチェックポイントを回る事ができますので、早速スマホアプリをインストールしてアカウントを登録して回ってみました。「北陸3県デジタルスタンプラリー」同様にチェックポイントにQRコード等のサインはなくGPSの位置情報でチェックインの判定が行われます。あまり面白くない「北陸3県デジタルスタンプラリー」よりはマシみたいで、NAVITIME なんかをインストールする必要もありません、ただ私の様に古いスマホをナビ用に流用していると、画素数の低いスマホだと使いにくいいかも知れませんし、複数のチェックポイントを効率良く回ろうとすると工夫が必要です。幸いマップにGoogleのマイマップを使用しているので KML形式でポイントの情報をダウンロード、カシミール3Dに転送、Ride with GPS にPOIとして登録してみました。さて残り40日程の期間でどれ位回れるでしょうかね。

大和高原へ向かったものの

今日明日と連休、実は石川県へ行く予定もあったのですが、明日の天気が悪いので中止、天気よりモチベーションが上がらない言い訳なんですが。しかし昨日今日と最高のお天気、少しは走らないと絶対後悔すると Erba号で大和高原へ向う事にして9時半スタート。

長谷寺門前から初瀬ダムに取り付きますが、以前は4サイドで登っていた坂がすんなり上がれません、ここ暫く坂らしい坂登ってませんでしたからね。

小夫集落を抜け笛吹奥宮で一息入れます。そう云えば2020年以来 「大和高原真夏の早朝ラン」に参加できていないので、針からコースをなぞってみようかと。

小夫集落を抜け笛吹奥宮で一息入れます。そう云えば2020年以来 「大和高原真夏の早朝ラン」に参加できていないので、針からコースをなぞってみようかと。

遅いスタートだったので初瀬ダムまでは暑い位だったのですが、標高が上がるにつれ気温が、今年は夏の間 Erba号がなかったのでレーパンを履かず仕舞い、ここへ来て7分丈にロングソックスが丁度良い具合です。

針から少しR25を走り天理市山田町へ、そこから奈良市との境界の無名峠を越えるのですが、インナーローに入れそこねて足付き、そうなるともう上がれません。

針から少しR25を走り天理市山田町へ、そこから奈良市との境界の無名峠を越えるのですが、インナーローに入れそこねて足付き、そうなるともう上がれません。

田原まで下ったものの、このままコースをなぞっても大柳生から柳生、布目ダムと登るのが億劫になってきて、奈良市街に下る事に。久しぶりに県道80号奈良名張線を下ります「まんま亭」のあった頃は時々通ったのですがね。

田原まで下ったものの、このままコースをなぞっても大柳生から柳生、布目ダムと登るのが億劫になってきて、奈良市街に下る事に。久しぶりに県道80号奈良名張線を下ります「まんま亭」のあった頃は時々通ったのですがね。

高円高校から県道188号高畑山線へ抜けて、帯解から上ッ道で天理へ、お昼を回ってそろそろお腹もすいてきたのですが、柳本駅の「ピクトン」も今一つ気が進まないので「4’season」まで頑張って走る事に。布留川南流沿いに走り中ッ道へ、蔵堂橋で大和川を渡ります。

高円高校から県道188号高畑山線へ抜けて、帯解から上ッ道で天理へ、お昼を回ってそろそろお腹もすいてきたのですが、柳本駅の「ピクトン」も今一つ気が進まないので「4’season」まで頑張って走る事に。布留川南流沿いに走り中ッ道へ、蔵堂橋で大和川を渡ります。

蔵堂橋より南は殆ど中ッ道は失われているのですが、中ッ道は香具山を真南に見て続いていたされています。14時過ぎには「4’season」に到着、久しぶりにランチを頂いて帰途に、中途半端な結果ですが本日の走行64.6キロ。

蔵堂橋より南は殆ど中ッ道は失われているのですが、中ッ道は香具山を真南に見て続いていたされています。14時過ぎには「4’season」に到着、久しぶりにランチを頂いて帰途に、中途半端な結果ですが本日の走行64.6キロ。

本日のいでたち、9月のゆるゆるCCの「彼岸花の乱」で某女史が着ていた犬柄ジャージ、All Express で見つけて今シーズンは着る機会はないだろうけどとポチったものが、意外と早く某国から着弾したので。

今日の遠回り通勤サイク

今日の遠回り通勤、昨日少々荷物があったので、フロント2サイドで出勤してきました、なかなかキャンツーに行けないので気分だけでも、中身は軽いですけど。

今日の遠回り通勤、昨日少々荷物があったので、フロント2サイドで出勤してきました、なかなかキャンツーに行けないので気分だけでも、中身は軽いですけど。

まずは腹ごしらえ、ただ悲しい事に「松のや」はは9月14日から値上げで「得朝とんかつ定食」は530円に、一昨年までは1品少なかったですが400円だったのが490円に。

いつも葛城川沿いの京奈和自転車道を北上する事が多いのですが、今日は大和高田市街を抜けて高田川沿いに北上します。しかし最高のお天気です。

箸尾付近で飛鳥葛城自転車道に入り、曽我川沿いに走り御幸橋で大和川を渡ります。

箸尾付近で飛鳥葛城自転車道に入り、曽我川沿いに走り御幸橋で大和川を渡ります。

富雄川右岸を郡山まで遡ります。山田橋を渡るつもりが行きすぎてしまったのですが、郡山市街を越えるのが嫌なので少し引き返す事に。

富雄川右岸を郡山まで遡ります。山田橋を渡るつもりが行きすぎてしまったのですが、郡山市街を越えるのが嫌なので少し引き返す事に。

金魚池の集まる中を抜けて佐保川沿いの京奈和自転車道へ出て南へ。

大和川に合流する手前で浄化センターの中を抜けて、今度は大和川沿いに桜井へと帰途に就いたのですが…

大和川に合流する手前で浄化センターの中を抜けて、今度は大和川沿いに桜井へと帰途に就いたのですが…

ところが鍵を職場のロッカーに付けたままだと云う事に気が付いて、職場まで往復して本日の走行69.3キロに。

Google TV

今年になってスマホ、時計に続いての物入りな話です。先月の事になりますが、自分の不注意でテレビの液晶パネルを割ってしまったのです、先日の時計は寿命だったと諦めてますが、2010年11月に買ったシャープのAQUOSの32型、丁度地デジ移行とエコポイントの最中ですよね、13年使っていた訳ですがリモコンが悪くなっただけで不具合もなく、最近の製品がどれ程のものかは知りませんが画質にも満足してました。強いて云えば最近BS/CSが映らなくなった事とAMAZON FireTV stick が時々ハングアップする事、BS/CSはアンテナのせいみたいですし、FireTV stick は2016年に買った初期の製品で、動作が不安定になったりハングアップしたりと、そろそろ買い換えないといけないかなとは思っていた処なのですが、地上波TVを見ている分には全く以って問題はなかったのです。

今年になってスマホ、時計に続いての物入りな話です。先月の事になりますが、自分の不注意でテレビの液晶パネルを割ってしまったのです、先日の時計は寿命だったと諦めてますが、2010年11月に買ったシャープのAQUOSの32型、丁度地デジ移行とエコポイントの最中ですよね、13年使っていた訳ですがリモコンが悪くなっただけで不具合もなく、最近の製品がどれ程のものかは知りませんが画質にも満足してました。強いて云えば最近BS/CSが映らなくなった事とAMAZON FireTV stick が時々ハングアップする事、BS/CSはアンテナのせいみたいですし、FireTV stick は2016年に買った初期の製品で、動作が不安定になったりハングアップしたりと、そろそろ買い換えないといけないかなとは思っていた処なのですが、地上波TVを見ている分には全く以って問題はなかったのです。

前面の保護ガラスには傷すらないのですが、内側の液晶パネルがご覧の様に画面右下から放射状にひびが入って割れていて画面下半分は幾何学模様に覆われてしまっています。取り敢えず見たかった番組はDVDレコーダーに録画していましたが、日が経つにつれて見えない部分が大きくなってきて、録画設定のための番組表を見るのもおぼつかなくなってきました。今時の事ですから修理代の方が高くつくのが目に見えています。

前面の保護ガラスには傷すらないのですが、内側の液晶パネルがご覧の様に画面右下から放射状にひびが入って割れていて画面下半分は幾何学模様に覆われてしまっています。取り敢えず見たかった番組はDVDレコーダーに録画していましたが、日が経つにつれて見えない部分が大きくなってきて、録画設定のための番組表を見るのもおぼつかなくなってきました。今時の事ですから修理代の方が高くつくのが目に見えています。

月が変わった処で、思い切って買い換える決心をして色々と調べていたのですが、最近はチューナーレスとかネット配信対応とかが出てきているのですね、同じ32型ならかなり安くなっています。レコーダーがチューナーを内蔵しているので格安なチューナーレスでも良いのですが、いずれ FireTV stick を買い換える事を考えるとネット対応のいわゆる Google TV を買った方が良さそうな計算になります。Google TV の位置づけも良く判らないのですが、FireTV stick の代わりにはなる訳で、ちゃんと Prime Video も見られて契約すれば他のネット配信サービスも観る事ができる訳ですから。

AMAZON で一番安くて良さそうな GREEN HOUSE製、マイナーなメーカーですがPC用モニターは随分昔からやってますし、そう悪い話も聞かないので、28,081円也。

ポチったら翌朝届く様な時代ですからね、さっそく場所の確保、と云ってもほぼ同じサイズですから以前に作ったラックに載せかえるだけですから、壊れたシャープのAQUOSを引っ張り出しておきます、今度のはベゼルレスになっている分同じ32型でも一回りとまでは行かずとも筐体サイズが少し小さい様です。

ポチったら翌朝届く様な時代ですからね、さっそく場所の確保、と云ってもほぼ同じサイズですから以前に作ったラックに載せかえるだけですから、壊れたシャープのAQUOSを引っ張り出しておきます、今度のはベゼルレスになっている分同じ32型でも一回りとまでは行かずとも筐体サイズが少し小さい様です。

ところで何で液晶パネルを割ってしまったのか、お恥ずかしい話ですが狭い部屋の事でテレビでメンテナンススタンドを置いてErba号の組み付けをやっていてうっかり倒してしまったのです、フォークの先端がパネルを直撃、情けない話です。

朝、顔なじみのクロネコのドライバーが大きな箱を軽そうに抱えてやってきました、受け取ると、軽う~、驚きの軽さに大丈夫なんかと心配になります。設置は問題なく棚板を一段上げられる余裕です。Google TV と云う事で設定には少々時間がかかりましたが、アンテナ不良のBS/CS受信以外はその日の内に無事に設定完了したのですが。

と云う訳で買い替えて2週間程になるのですが、正直云って画質に関しては第一印象は13年もののAQUOSの方が良い様な、輝度が自動調整になっていると部屋の明るい時には白トビが気になります、これは暗めに固定しておけば気にならなくなりましたが、音質は最悪、内蔵スピーカーはモニターだと諦め手持ちのPC用スピーカーを接続します。とにかくマニュアルと設定の操作が判り難くて説明が不十分、PCモニターで実績はあってもテレビとなると作り込みの足らなさが、そしてGREEN HOUSE社はリモコンの設定コードを持っていないので汎用品や他社のDVDレコーダーのリモコンで操作する事ができません、もうこれは慣れるしかないです。まぁ良かったのは AMAZON Prime や YouTubu がスムーズに観られる様になった事と消費電力が 110wから60wになった位でしょうか。

と云う訳で買い替えて2週間程になるのですが、正直云って画質に関しては第一印象は13年もののAQUOSの方が良い様な、輝度が自動調整になっていると部屋の明るい時には白トビが気になります、これは暗めに固定しておけば気にならなくなりましたが、音質は最悪、内蔵スピーカーはモニターだと諦め手持ちのPC用スピーカーを接続します。とにかくマニュアルと設定の操作が判り難くて説明が不十分、PCモニターで実績はあってもテレビとなると作り込みの足らなさが、そしてGREEN HOUSE社はリモコンの設定コードを持っていないので汎用品や他社のDVDレコーダーのリモコンで操作する事ができません、もうこれは慣れるしかないです。まぁ良かったのは AMAZON Prime や YouTubu がスムーズに観られる様になった事と消費電力が 110wから60wになった位でしょうか。

延陽伯号で阿紀能へ

今日は大宇陀の阿紀神社で行われる阿紀能「翁」を観に延陽伯号で向かいます。「しまなみ~とびしま」を完走、今年は碓氷峠を下って片倉シルク所縁の富岡製糸場にも遠征している延陽伯号ですが、さすがに西峠や女寄峠を登るのは無理があるので、榛原まで3駅輪行します。

今日は大宇陀の阿紀神社で行われる阿紀能「翁」を観に延陽伯号で向かいます。「しまなみ~とびしま」を完走、今年は碓氷峠を下って片倉シルク所縁の富岡製糸場にも遠征している延陽伯号ですが、さすがに西峠や女寄峠を登るのは無理があるので、榛原まで3駅輪行します。

宇陀に来る事は多くても榛原駅前に降りるのは久しぶり、なべちゃんと「月うさぎ」へ行った2020年10月11日以来。昔々ミスドがあったスペースは観光案内所「じゅうだテラス」と云うスペースになっています、トイレ、お土産販売、自販機、free-wifi、持込飲食OK、電動レンタサイクル貸出などをやっています。そう云えば8月に「月の宝箱」へ行った折にMt.なおじさんが云っていたのがここの事かな。今日は時間もないので中に入りませんでしたが、次に榛原駅近くに来たら覗いてみようかな。

宇陀に来る事は多くても榛原駅前に降りるのは久しぶり、なべちゃんと「月うさぎ」へ行った2020年10月11日以来。昔々ミスドがあったスペースは観光案内所「じゅうだテラス」と云うスペースになっています、トイレ、お土産販売、自販機、free-wifi、持込飲食OK、電動レンタサイクル貸出などをやっています。そう云えば8月に「月の宝箱」へ行った折にMt.なおじさんが云っていたのがここの事かな。今日は時間もないので中に入りませんでしたが、次に榛原駅近くに来たら覗いてみようかな。

宇陀川沿いの道を行きます、実は延陽伯号で宇陀路を走るのは初めてなんです。榛原から大宇陀に向かう宇陀川と、菟田野へ向かく芳野川に沿っては控えめにサイクリングコースの表示があります、専用道ではありませんが通学路だったり、野良仕事の軽トラや地元のお年寄りがたまに行き交う、坂もありませんし、車も殆ど通りませんのでポタリングには最高のコースなんですが、ただ宇陀へ自転車で上がって来れるのはそれなりの健脚でないと、ちょっとね。田原本線も悪くないけど近鉄さんもこう云った処へサイクルトレインを走らせてほしいものです。

すみません、お馴染みの「おごぽご」は今日は通過です。

すみません、お馴染みの「おごぽご」は今日は通過です。

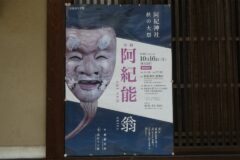

お昼12時に阿紀神社近くの「ヒルトコ・カフェ」で待ち合わせしているのですが、旧街道に入って松山街道の街並みから宇陀松山藩の西口門を抜けて行きます、街並みのあちらこちらに今日の「阿紀能」のポスターが。ところで松山藩はNHK大河「どうする家康」で浜野謙太演ずるなんとなく情けない織田信長の次男信雄が、関ヶ原後に入封されたのですが、織田家はお家騒動で5代目で松山藩を改易されています。今日の阿紀能は3代目長頼により始まったのだとか。

お昼12時に阿紀神社近くの「ヒルトコ・カフェ」で待ち合わせしているのですが、旧街道に入って松山街道の街並みから宇陀松山藩の西口門を抜けて行きます、街並みのあちらこちらに今日の「阿紀能」のポスターが。ところで松山藩はNHK大河「どうする家康」で浜野謙太演ずるなんとなく情けない織田信長の次男信雄が、関ヶ原後に入封されたのですが、織田家はお家騒動で5代目で松山藩を改易されています。今日の阿紀能は3代目長頼により始まったのだとか。

西口門でボランティアガイドの人に捕まっていたのですが、ぎりぎり12時に「ヒルトコ・カフェ」に到着。ここで声を掛けて頂いたりょうママとあきちゃん、お馴染み「月うさぎ」の番頭さんとさっちゃんと合流、お昼にします。宇陀の道の駅から歩けば10分は掛かりますし旧い街並みとは国道を挟んで反対側なのですが、平日でも結構賑わっています。今日の日替わりはグラタンのセットなのですが、私はハンバーグランチを頂きました、ただ個人的には薄味過ぎるかな。

14時から始まる阿紀能には少し時間があるので大宇陀の街並みを散策する事にします。

今日は私だけ自転車なのですが、さすがに神事能「翁」にレーシーなスタイルはなんなので、サイクリストの正装ニッカにネルシャツ、ハンチングです、時節柄走行中はカスクを。(写真 : あきちゃん)

今日は私だけ自転車なのですが、さすがに神事能「翁」にレーシーなスタイルはなんなので、サイクリストの正装ニッカにネルシャツ、ハンチングです、時節柄走行中はカスクを。(写真 : あきちゃん)

旧い街並みを後にして、のどかな里山風景の中を阿紀神社へ向います。

旧い街並みを後にして、のどかな里山風景の中を阿紀神社へ向います。

阿紀神社には少し早めに着いたのですが、結構席は埋まって脇正面の中程に座る事に、翁が面をつける場面が見えにくそうでどうかなと思ったのですが、演者の動きが良く判り、囃子方の並ぶ後座も見通せるので愉しめました。

阿紀神社には少し早めに着いたのですが、結構席は埋まって脇正面の中程に座る事に、翁が面をつける場面が見えにくそうでどうかなと思ったのですが、演者の動きが良く判り、囃子方の並ぶ後座も見通せるので愉しめました。

始まると撮影禁止ですので肝心な処の写真はないのですが、その内にYouTubeにでもアップされる事を期待してます。

実は私が育った大阪市東区では近所に能楽堂があったり、奈良に来てからも新公会堂(現在の奈良春日野国際フォーラム)の能舞台にも行った事があるのですが、屋外の能舞台で能を観るのは初めてで、穏やかな秋の陽射しが差し込む舞台は素晴らしいものでした。「翁」は物語のある能や狂言とは違い神事としての要素が大きいもので、ちょっと難しいなと思っていたのですが、露払いの「千歳」の若々しい動き、五穀豊穣を願う「三番叟」の力強い動きは感動的でした。(写真左 : りょうさん)

阿紀神社の秋の大祭として行われたので、終演後に餅撒きとかもあるそうですが、暗くなる前に女寄峠を下りたかったので、神社のまえでりょうさんや番頭さんとお別れして帰路を急ぐことにします。

阿紀神社の秋の大祭として行われたので、終演後に餅撒きとかもあるそうですが、暗くなる前に女寄峠を下りたかったので、神社のまえでりょうさんや番頭さんとお別れして帰路を急ぐことにします。

女寄トンネルを抜けて17時半には桜井に帰投、本日の走行26.4キロ、ちょっと走り足りなかったですが、お天気にも恵まれ良い1日を過ごしました。

不発の2日間

どうやら木曜金曜と最高のお天気の様です、石川行きを止めてしまったのはともかくとして、今一つ気分が優れないと云うか体調もすっきりしません。なんとなく風邪を引いた様な引いていない様な、10度を超える寒暖差も堪えているのでしょうかね。

どうやら木曜金曜と最高のお天気の様です、石川行きを止めてしまったのはともかくとして、今一つ気分が優れないと云うか体調もすっきりしません。なんとなく風邪を引いた様な引いていない様な、10度を超える寒暖差も堪えているのでしょうかね。

お昼を回ってから買い物を兼ねて少しだけ走りに出掛ける事に、大和川河畔を北上し天理市庵治町で下ッ道(中街道)へ、いつもなら走り出すと調子が出てきて足を延ばすのですが、今日は南下して寺川沿いに走って帰途に就きます、ホームセンターとスーパーに立ち寄って帰宅。1時間半ばかり走って、走行25.4キロ。

お昼を回ってから買い物を兼ねて少しだけ走りに出掛ける事に、大和川河畔を北上し天理市庵治町で下ッ道(中街道)へ、いつもなら走り出すと調子が出てきて足を延ばすのですが、今日は南下して寺川沿いに走って帰途に就きます、ホームセンターとスーパーに立ち寄って帰宅。1時間半ばかり走って、走行25.4キロ。

2日目も同様、雑用や片付け事をしているとお昼に、昨日同様に買い物がてら Erba号で走り出しますが、ホームセンターまで往復しただけ、ただ半年乗ってなくて違和感のあったロードにようやく体が馴染んできた様な、走行7.5キロ。明日土曜は夕方から出勤なのですが、先週行けなかったデルフトの朝ポタ、でも平城宮跡6時半ですから5時から走り出すのは無理でしょうね、十中八九。

ところでErba号が復帰したら稼働状態の自転車が4台になると置き場所に苦労する事に。そこで1台は縦置きにするアイデアが。吊り下げる為のパイプを取り付ける事にしたのですが、車を持たない私はこういう時に困るのですよね、ホームセンターで長尺ものの材料を買おうと思っても、半時間は歩いて持って帰って来なくてはならないのです。そこで思いついたのがジョイント部分にガタのきたステンレス製の物干し竿、これを切断して流用、物干し竿の替わりは歩いて数分の近くのスーパーで売ってますし、材料としてはその方が安かったりして。ただパイプ外径が30φ、パイプソケットの規格って24φの次は32φなんですよね、それはテープでも巻いて誤魔化せば、ただパイプカッターは22φまでのものしか持っていないのです、32φが切れるものになるとそれなりに高くて、仮に買っても次に使う機会もね。取り敢えず金鋸で切ってみると意外に簡単に切断する事が、物干し竿のステンレスパイプって思っているより肉薄だった様で。と云う訳でマッドガードのないErba専用ですがハンガーが完成、ついでにアウトドア用品を載せる棚を増設、有り合わせの材料を使ったお陰で物干し竿を新調した799円を除けば、出費は金具を少し買った数百円也。

ところでErba号が復帰したら稼働状態の自転車が4台になると置き場所に苦労する事に。そこで1台は縦置きにするアイデアが。吊り下げる為のパイプを取り付ける事にしたのですが、車を持たない私はこういう時に困るのですよね、ホームセンターで長尺ものの材料を買おうと思っても、半時間は歩いて持って帰って来なくてはならないのです。そこで思いついたのがジョイント部分にガタのきたステンレス製の物干し竿、これを切断して流用、物干し竿の替わりは歩いて数分の近くのスーパーで売ってますし、材料としてはその方が安かったりして。ただパイプ外径が30φ、パイプソケットの規格って24φの次は32φなんですよね、それはテープでも巻いて誤魔化せば、ただパイプカッターは22φまでのものしか持っていないのです、32φが切れるものになるとそれなりに高くて、仮に買っても次に使う機会もね。取り敢えず金鋸で切ってみると意外に簡単に切断する事が、物干し竿のステンレスパイプって思っているより肉薄だった様で。と云う訳でマッドガードのないErba専用ですがハンガーが完成、ついでにアウトドア用品を載せる棚を増設、有り合わせの材料を使ったお陰で物干し竿を新調した799円を除けば、出費は金具を少し買った数百円也。

せめて幾つか片付け物ができたので、この2日間は良しとしましょう。

名前が変わって使えないやつに「秋の乗り放題パス」

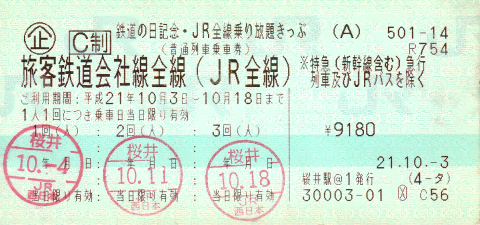

画像は2011年以前「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として発売されていたもの。

画像は2011年以前「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として発売されていたもの。

青春18きっぷの発売されない秋、学生の休みがありませんし、行楽シーズンの稼ぎ時ですから判らなくもないのですが、実際「18きっぷ」の利用者って乗り鉄を除けば、高齢男性一人旅とおばちゃんグループが多い様な。今や高齢化時代「第2の青春65きっぷ」でも出して貰いたい処、

その秋のシーズンですが「秋の乗り放題パス」7,850円なるものが発売されています、2011年以前は「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として3回分のフリー切符として発売されていた事もあり、利用期間が鉄道の日(以前の鉄道記念日)を挟んだ約2週間で、今年2023年の場合はは10月7日(土)から22日(日)の間となっています(発券は20日まで)。「18きっぷ」より割高なものの子供料金の設定がありました。以前は「18きっぷ」同様の利用方法だったのですが、ところが「秋の乗り放題パス」と名前を変えてから、利用は連続する3日間、購入時に利用開始日を指定(1回に限り変更可)すると云う事になってしまいました。連続する3日と云うのは乗り鉄ならともかく、私の様な輪行サイクリストには中1日を無駄にでもしない限り使えないシロモノ、と云う訳で「秋の乗り放題パス」となってからは一度も利用した事がありません。

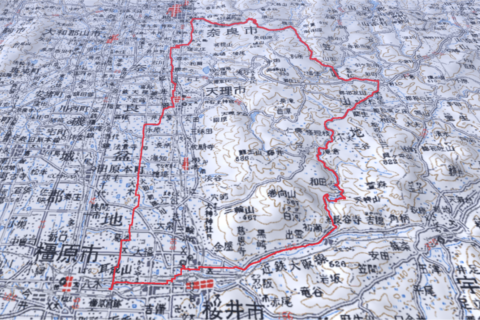

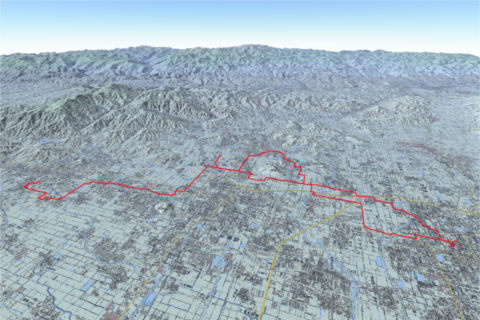

ところで石川県下に未踏の道路元標が9基残っています(図赤印)、来春には北陸新幹線で石川県には行けなくなるので、この秋に幾つかは回っておきたい処、そこで「秋の乗り放題パス」の利用を考えてみたのです、しかしなかなか丸々3日の休みは取れません、確保できたのが10/12,13と10/19,20。未明に奈良まで自走し午前中に羽咋まで輪行して穴水まで4基の道路元標を巡って70キロ程走り、のと鉄道の部分は料金が必要ですが金沢まで輪行して1泊、翌日にほぼR157を走り越前大野まで80キロ余り、未乗の越美北線で輪行するも良し、余裕があれば福井市まで走り抜けてもと考えていたのですが…

ところで石川県下に未踏の道路元標が9基残っています(図赤印)、来春には北陸新幹線で石川県には行けなくなるので、この秋に幾つかは回っておきたい処、そこで「秋の乗り放題パス」の利用を考えてみたのです、しかしなかなか丸々3日の休みは取れません、確保できたのが10/12,13と10/19,20。未明に奈良まで自走し午前中に羽咋まで輪行して穴水まで4基の道路元標を巡って70キロ程走り、のと鉄道の部分は料金が必要ですが金沢まで輪行して1泊、翌日にほぼR157を走り越前大野まで80キロ余り、未乗の越美北線で輪行するも良し、余裕があれば福井市まで走り抜けてもと考えていたのですが…

■ 奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀0742→0838福井0841→1002金沢1131→1222羽咋 所要7時間34分 5,440円分乗車

■ 穴水1902→1946七尾2008→2143金沢 1,170円分乗車(別途のと鉄道穴水→和倉温泉690円)

■ 越前大野1709→1759越前花堂1821→1906敦賀1919→2104京都2113→2215奈良2257→2325桜井 所要6時間16分 4,510円分乗車

確かに11,120円分乗車する訳ですから7,850円の元は取れている訳なんですが「18きっぷ」なら2回分相当の4,820円で済む訳ですからね、貧乏症所以のせいか何か損する気分なんですよね、せめて3連休があればネェ…

実は夏のシーズンの時にも考えていたのですが、R157は2001年10月にasuka号で走っているのですが3度の輪行を考えると、とは云え延陽伯号やデモン太で標高700mの谷トンネル 1462.5m)を越えて80キロ以上近く走るのは、と云う訳でErba号の復帰を待っていたのですが…

今年2度やっているとは云えこの季節になって未明に奈良駅まで自走する事を考えると、まず今週は挫折してしまいました。

Erba号の復帰

先月12日にもErbaロードを自分で再塗装していると記事にしましたが、リニューアルがようやく出来上がりました。しかし当初は8月第1日曜に行われる「大和高原夏の早朝ラン」が目標だったものが、ヘッドパーツのベアリングを交換したりと、結局半年がかりになってしまいました。

先月12日にもErbaロードを自分で再塗装していると記事にしましたが、リニューアルがようやく出来上がりました。しかし当初は8月第1日曜に行われる「大和高原夏の早朝ラン」が目標だったものが、ヘッドパーツのベアリングを交換したりと、結局半年がかりになってしまいました。

土曜朝はデルフトの朝ポタなので、試運転がてら平城宮跡まで往復するつもりでいたのですが、前夜になってハブの玉当たり調整をやりだしてグリスアップまでしていたら既に外は白み始めていて、走るどころかそのまま寝てしまいました。従って土日の通勤往復が試運転に、せめて明日香村へちょっとだけ遠回り。9日がせっかくの休みなだったんですが、お天気がねぇ。

元はブルー一色だったものをヘッドチューブとシートチューブを白に塗り分け、ヘッドにギンタローさんデザインのRRCBロゴ、デカールを自作して貼り付けました。デカールはなかなか上手く出来たのですが、塗り分けがネェ、なかなか難しいですわ。

元はブルー一色だったものをヘッドチューブとシートチューブを白に塗り分け、ヘッドにギンタローさんデザインのRRCBロゴ、デカールを自作して貼り付けました。デカールはなかなか上手く出来たのですが、塗り分けがネェ、なかなか難しいですわ。

ここにきて季節が一気に進んだ様でして、半年振りのロードレーサーですが、このままだとレーパンをはかずに終わりそうなあんばいですね。

ちょっと山之辺ポタ

せっかくの休みだったのですが夜更かししたせいで出そびれてしまいました。なんとなく罪悪感が残るのでご近所ポタ、デモン太を駆って久しぶりに山之辺の道へ。処でMBGFのスタンプラリーもあまり熱心にやってはいないのですが、通りすがりで「纒向遺跡」を。

せっかくの休みだったのですが夜更かししたせいで出そびれてしまいました。なんとなく罪悪感が残るのでご近所ポタ、デモン太を駆って久しぶりに山之辺の道へ。処でMBGFのスタンプラリーもあまり熱心にやってはいないのですが、通りすがりで「纒向遺跡」を。

山之辺の道、狭井神社の辺りを除けば自転車で乗って行けなくもないですが、ダートも石畳もあります、まぁロードバイクで踏み込む様な場所では、それより休日や行楽シーズンは観光客やハイカーが多く、ハイカーの団体などに出くわそうものなら最悪です。

彼岸花と云えば奈良では葛城山麓や飛鳥とか見どころがありますが、山之辺の道界隈も、写真左は穴師でバックは巻向山ですが、茅原あたりでは三輪山をバックに狙えるかも。今年は盛りを過ぎていますが、来年は狙ってみようかな。それと以前は無かったと思うのですが穴師の万葉歌碑近くにはコキアが、色付く季節ですね。

もし自転車で走られるなら天理から南向きに桧原神社からは無理せず西へ下り箸墓古墳辺りにでるのが良いかと。ベンチやトイレ、休憩ポイントも幾つかあります。そう云えば2017年の「第15回あすか鍋サイク」は山之辺の道と中ッ道でしたね、さすがに12月ともなればハイカーの姿は少ないです。

もし自転車で走られるなら天理から南向きに桧原神社からは無理せず西へ下り箸墓古墳辺りにでるのが良いかと。ベンチやトイレ、休憩ポイントも幾つかあります。そう云えば2017年の「第15回あすか鍋サイク」は山之辺の道と中ッ道でしたね、さすがに12月ともなればハイカーの姿は少ないです。

スタンプラリーのチェックポイント「天理市トレイルセンター」、相変わらず判りにくい場所です、長岳寺の駐車場と云った方が判り易いかと。ここで17ヶ所、得点数は35点、今年はちょっと賞には遠いです。天理まで行こうかと思っていたのですが、柳本駅に下り上ッ道で帰途に就く事に、本日の走行距離17.8キロ。

スタンプラリーのチェックポイント「天理市トレイルセンター」、相変わらず判りにくい場所です、長岳寺の駐車場と云った方が判り易いかと。ここで17ヶ所、得点数は35点、今年はちょっと賞には遠いです。天理まで行こうかと思っていたのですが、柳本駅に下り上ッ道で帰途に就く事に、本日の走行距離17.8キロ。

ところでErba号用にポチった安サドル、試しにデモン太に付けて走ってみたのですが、僅かな距離ではどうとも。私自身穴あきサドルは初めてなのですが、そう云う事よりデモン太には似合わない様でして。

ところでErba号用にポチった安サドル、試しにデモン太に付けて走ってみたのですが、僅かな距離ではどうとも。私自身穴あきサドルは初めてなのですが、そう云う事よりデモン太には似合わない様でして。

今日の遠回り通勤は

今日は勤務明けから大和高田のS先生の処へ向かうので軽く遠回りの予定。いつもなら「松のや」で朝食を摂ってからなのですが、昨夕急遽7回目のコロナワクチン接種を今朝行う事に。今朝は遅くならないようにS先生の処へ直行。

帰り道「アルル」(イオン橿原店)に立ち寄ります、この季節来年用にと安くなった衣類とか物色するのですが、桜井のイオンには気に入った柄のシャツにサイズがなかったものを発見、最初は2,980円ですから500円でも安いのですがレジに持っていったらなんと更に半額で税込み275円也。上のTOHOシネマで「沈黙の艦隊」を観て帰る事も考えたのですが、上映時間には間があり過ぎですし、今からだとお昼時で混む前の「よろづ」に間に合います。

帰り道「アルル」(イオン橿原店)に立ち寄ります、この季節来年用にと安くなった衣類とか物色するのですが、桜井のイオンには気に入った柄のシャツにサイズがなかったものを発見、最初は2,980円ですから500円でも安いのですがレジに持っていったらなんと更に半額で税込み275円也。上のTOHOシネマで「沈黙の艦隊」を観て帰る事も考えたのですが、上映時間には間があり過ぎですし、今からだとお昼時で混む前の「よろづ」に間に合います。

11時半過ぎには橿原神宮駅西口近くの「よろづ」に到着。ところで先月末のキャンツーが流れてからリアキャリアとサイド枠は付いたままです。

11時半過ぎには橿原神宮駅西口近くの「よろづ」に到着。ところで先月末のキャンツーが流れてからリアキャリアとサイド枠は付いたままです。

行動エリアと時間帯が合わないので、ここと「ぶれーどう」になかなか行けないのが残念ですが、例によってお気に入りの「揚げナス鶏から丼」とうどんのセットです。

行動エリアと時間帯が合わないので、ここと「ぶれーどう」になかなか行けないのが残念ですが、例によってお気に入りの「揚げナス鶏から丼」とうどんのセットです。

案の定帰る頃には満員に。藤原京址のコスモスをちょっと覗いてからダイソー→桜井イオン→トライアルと回って13時半帰宅、本日の走行26.7キロ。

案の定帰る頃には満員に。藤原京址のコスモスをちょっと覗いてからダイソー→桜井イオン→トライアルと回って13時半帰宅、本日の走行26.7キロ。