「お得きっぷ」カテゴリーアーカイブ

18きっぷ輪行の旅(2016夏 2日目)

表は曇り空、天気予報からして朝の内だけかなと思っていると、走っている内に少しパラパラとやってきます。 伊賀良村道路元標、山本村道路元標と行き過ぎたりとかでちょっと手こずります、些か勘が鈍ったかな。この先峠に入ってしまうと、コンビニとかはないので携行食の補給にコンビニヘ、イートインコーナーがあったのでちょっとコーヒーブレイク。

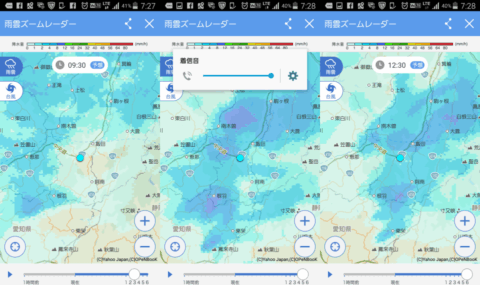

表は曇り空、天気予報からして朝の内だけかなと思っていると、走っている内に少しパラパラとやってきます。 伊賀良村道路元標、山本村道路元標と行き過ぎたりとかでちょっと手こずります、些か勘が鈍ったかな。この先峠に入ってしまうと、コンビニとかはないので携行食の補給にコンビニヘ、イートインコーナーがあったのでちょっとコーヒーブレイク。 下伊那郡3つ目の会地(おうち)村道路元標にて、現在の阿智(あち)村の中心部にあたります。これから冶部坂峠に向って標高差700m程の登りとなりますが、やはり空模様は思わしくありません、念のために雨雲レーダーを検索してみると。

下伊那郡3つ目の会地(おうち)村道路元標にて、現在の阿智(あち)村の中心部にあたります。これから冶部坂峠に向って標高差700m程の登りとなりますが、やはり空模様は思わしくありません、念のために雨雲レーダーを検索してみると。  これはいけません、このまま行くと冶部坂峠の区間で降られる事は眼に見えています。もちろん雨具の準備はありますし、雨雲は東に流れて行く予測ですから、これさえかわせれば後は大丈夫そうなのですが、途中で雨宿りしている時間的余裕はありません。それに冶部坂峠は前後に寒原峠と赤坂峠と云う峠があって、冶部坂峠との標高差にプラスαがある訳です、多少旧道はあるもののトラックの多いR153、飛沫をかけられながら走るのは覚悟の上としても、見通しの悪くなった山中の国道を走るのは如何なものか、それに昨夕どうやらグローブを失くした様です。 撤退するとすれば飯田線沿線から輪行で帰途に就くしかありませんが、調べてみると天竜峡駅1250発豊橋行きがタイムリミットとなります、ここで進んでしまうと後は愛知県側へ走る抜けるしか方法はありません。この先予定している3基の道路元標を取りこぼすのは惜しいですが、そこは転んでもタダでは起きられないと云う事で、今回は予定に入れられなかった天竜川左岸の龍江村道路元標を回ってから天竜峡駅へ向っても良いかと、それに帰途に名鉄~近鉄ではなく「18きっぷ」を使う事になりますが、今の予報では次に「18きっぷ」を使う予定の30日は天気が思わしくないので帳尻は合いそうです。と云う訳で今回は大人の決断でここで撤収する事にしました。考えてみれば昨日「きしめん」を食べたいだけの理由で南木曽へ廻り、大平街道と云う充実したツーリングが出来た事ですし、今回はこれで良しとしましょう。しかし昨日先に天竜峡に行っていたら最低の1泊2日になっていた訳でした。

これはいけません、このまま行くと冶部坂峠の区間で降られる事は眼に見えています。もちろん雨具の準備はありますし、雨雲は東に流れて行く予測ですから、これさえかわせれば後は大丈夫そうなのですが、途中で雨宿りしている時間的余裕はありません。それに冶部坂峠は前後に寒原峠と赤坂峠と云う峠があって、冶部坂峠との標高差にプラスαがある訳です、多少旧道はあるもののトラックの多いR153、飛沫をかけられながら走るのは覚悟の上としても、見通しの悪くなった山中の国道を走るのは如何なものか、それに昨夕どうやらグローブを失くした様です。 撤退するとすれば飯田線沿線から輪行で帰途に就くしかありませんが、調べてみると天竜峡駅1250発豊橋行きがタイムリミットとなります、ここで進んでしまうと後は愛知県側へ走る抜けるしか方法はありません。この先予定している3基の道路元標を取りこぼすのは惜しいですが、そこは転んでもタダでは起きられないと云う事で、今回は予定に入れられなかった天竜川左岸の龍江村道路元標を回ってから天竜峡駅へ向っても良いかと、それに帰途に名鉄~近鉄ではなく「18きっぷ」を使う事になりますが、今の予報では次に「18きっぷ」を使う予定の30日は天気が思わしくないので帳尻は合いそうです。と云う訳で今回は大人の決断でここで撤収する事にしました。考えてみれば昨日「きしめん」を食べたいだけの理由で南木曽へ廻り、大平街道と云う充実したツーリングが出来た事ですし、今回はこれで良しとしましょう。しかし昨日先に天竜峡に行っていたら最低の1泊2日になっていた訳でした。 飯田線沿線に戻るのがアップダウンの多いルートになり閉口させられます、一度天竜峡駅に戻って姑射橋で天竜川を渡るのが最短になるのですが、そちらからでは激坂があるので、少し遠回りにはなりますが時又の天竜橋で天竜川を渡り対岸へ。伊那谷は全体的には穏やかな地形に見えますが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形を成していて細かな起伏が多いのです。地図で飯田線の線形を見ていただけると納得できるかと。さて最近になって現存が確認された龍江村道路元標は龍江小学校の前の元は役場があったという場所の一角にありました。

飯田線沿線に戻るのがアップダウンの多いルートになり閉口させられます、一度天竜峡駅に戻って姑射橋で天竜川を渡るのが最短になるのですが、そちらからでは激坂があるので、少し遠回りにはなりますが時又の天竜橋で天竜川を渡り対岸へ。伊那谷は全体的には穏やかな地形に見えますが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形を成していて細かな起伏が多いのです。地図で飯田線の線形を見ていただけると納得できるかと。さて最近になって現存が確認された龍江村道路元標は龍江小学校の前の元は役場があったという場所の一角にありました。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。

時間の余裕もある事ですし、ゆっくりとしっかりと輪行支度を整えます、キャラダイスの横長のサドルバッグが邪魔をして、本来のヘッド抜き輪行の様にスマートには収まりませんが、充分に顰蹙を買わないサイズに収まります、重たいのは仕方がないですが。天竜峡駅1250発の豊橋行きに乗車、桜井までほぼ9時間の旅程ですが乗車時間の半分はこの飯田線で、偉大なるローカル線の鉄旅を辟易する程堪能します。既に飯田線は完乗していますが、全線を通しで乗った事はさすがにありません。豊橋駅1616着、大垣行き特別快速に乗り換えて名古屋へ、帰りも再びホームできしめんを頂いてから関西本線へ、その後は亀山、加茂、奈良と乗り継いで2149桜井に無事帰投しました。 18きっぷ輪行の旅(2016夏 1日目)

1泊2日の「18きっぷ輪行ツーリング」に行ってきました。本来は7月下旬に計画していた長野県から愛知県にかけての8基の道路元標を巡る「駒ヶ根~猿投ツーリング」だったのですが、天気が思わしくなかったり夏風邪にやられたりと延び延びになっていたのですが、用意してあった「青春18きっぷ」の有効期限も残り僅か、夏風邪の方は遊び回っているものの、ちゃんと治っているのか治っていないのか良く判らない体調が続いています。先日の「道路元標蒐集サイク(2016夏)」でも何となく体が重いと云うか。

1泊2日の「18きっぷ輪行ツーリング」に行ってきました。本来は7月下旬に計画していた長野県から愛知県にかけての8基の道路元標を巡る「駒ヶ根~猿投ツーリング」だったのですが、天気が思わしくなかったり夏風邪にやられたりと延び延びになっていたのですが、用意してあった「青春18きっぷ」の有効期限も残り僅か、夏風邪の方は遊び回っているものの、ちゃんと治っているのか治っていないのか良く判らない体調が続いています。先日の「道路元標蒐集サイク(2016夏)」でも何となく体が重いと云うか。  奈良0503発に無事乗車しますが、あと一つ調子が悪ければ軟弱にも飯田線天竜峡駅まで輪行して、最近現存が確認された長野県下伊那郡の龍江村道路元標を巡って飯田に入ると云うもの。ただ関西本線の車中でゆっくり休めたのと、名古屋駅できしめんが食べたかったので、乗り換え時間に余裕のある南木曽行きを選択してしまいました。

奈良0503発に無事乗車しますが、あと一つ調子が悪ければ軟弱にも飯田線天竜峡駅まで輪行して、最近現存が確認された長野県下伊那郡の龍江村道路元標を巡って飯田に入ると云うもの。ただ関西本線の車中でゆっくり休めたのと、名古屋駅できしめんが食べたかったので、乗り換え時間に余裕のある南木曽行きを選択してしまいました。  名古屋駅0830発、中津川で松本行きに乗り継ぎ、ここで特急「しなの」に追い越されますが、18きっぷではなく5,650円払って近鉄と「しなの」を利用すると楽チンにここまでやって来れるのですがね。(写真右)ヘッド抜き輪行をするとここまでコンパクトになります、今のロードバイクでの輪行しか知らない人には、小径車か何かと映るでしょうね。長さが二人掛け座席の幅に収まり、巧くすると自立もします。

名古屋駅0830発、中津川で松本行きに乗り継ぎ、ここで特急「しなの」に追い越されますが、18きっぷではなく5,650円払って近鉄と「しなの」を利用すると楽チンにここまでやって来れるのですがね。(写真右)ヘッド抜き輪行をするとここまでコンパクトになります、今のロードバイクでの輪行しか知らない人には、小径車か何かと映るでしょうね。長さが二人掛け座席の幅に収まり、巧くすると自立もします。  南木曽駅にて、11時前には出発準備完了、久しぶりの木曽谷の風景です。 実は輪行支度を解いていると、分割式マッドガートのネジ1本が無くなっている事に気付きます、輪行袋の中を探ってみてもスプリングワッシャは出てきたものの、肝心のM6のネジがありません、さてどうしたものかと思いましたが、幸いパンク修理などの小物を入れたケースの中からM6ネジが1本出てきて、呼びも丁度で一件落着。 危うくネジが手に入るまで分割式マッドガードの後ろ半分を背たろって走らなければならない処でした。

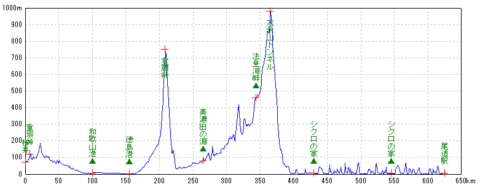

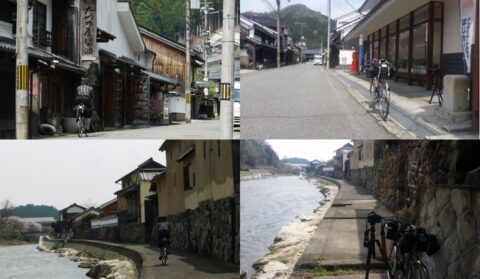

南木曽駅にて、11時前には出発準備完了、久しぶりの木曽谷の風景です。 実は輪行支度を解いていると、分割式マッドガートのネジ1本が無くなっている事に気付きます、輪行袋の中を探ってみてもスプリングワッシャは出てきたものの、肝心のM6のネジがありません、さてどうしたものかと思いましたが、幸いパンク修理などの小物を入れたケースの中からM6ネジが1本出てきて、呼びも丁度で一件落着。 危うくネジが手に入るまで分割式マッドガードの後ろ半分を背たろって走らなければならない処でした。  トラックが多くてサイクリストには悪名高き国道19号線を少し走り妻籠宿へ、平日とあって観光客も左程でもないのですが、さすがに人を映り込まない様に撮るのはなかなか大変です。 今日のこれからの行程が距離はともかく見えていないので、先を急ぐ事にします。妻籠宿に限らず全国至るところで古い宿場町が保存されている訳ですが、作り物感があって私としてはあまり魅力は感じないのですけど。さて国道256号線に入り飯田との案内も出ていますが、国道は清内路峠を越えて南側に迂回する様なルートで飯田へ向いますので、これから向う木曽峠~飯田峠の大平街道とは途中で別れる事にはなりますが、観光バスが行き交ったりとそれなりの交通量があり、その上日影も少なく些か閉口ぎみ。時間的に仕方がないとはいえ、この季節のこの時間から峠を目指すのは辛いものがあります。実は行程が厳しくなってくると、距離や標高差が気になってくるのですが、ここに来て折角作ってプリントアウトしておいた今日明日のプロフィールマップを忘れてきた事に気が付きます、明日の分は「轍ONLINE」にあるので、スマホで見る事はできるのですが。今日の分は記憶に頼るだけ、実際木曽峠と飯田峠の標高を反対に覚えていました。

トラックが多くてサイクリストには悪名高き国道19号線を少し走り妻籠宿へ、平日とあって観光客も左程でもないのですが、さすがに人を映り込まない様に撮るのはなかなか大変です。 今日のこれからの行程が距離はともかく見えていないので、先を急ぐ事にします。妻籠宿に限らず全国至るところで古い宿場町が保存されている訳ですが、作り物感があって私としてはあまり魅力は感じないのですけど。さて国道256号線に入り飯田との案内も出ていますが、国道は清内路峠を越えて南側に迂回する様なルートで飯田へ向いますので、これから向う木曽峠~飯田峠の大平街道とは途中で別れる事にはなりますが、観光バスが行き交ったりとそれなりの交通量があり、その上日影も少なく些か閉口ぎみ。時間的に仕方がないとはいえ、この季節のこの時間から峠を目指すのは辛いものがあります。実は行程が厳しくなってくると、距離や標高差が気になってくるのですが、ここに来て折角作ってプリントアウトしておいた今日明日のプロフィールマップを忘れてきた事に気が付きます、明日の分は「轍ONLINE」にあるので、スマホで見る事はできるのですが。今日の分は記憶に頼るだけ、実際木曽峠と飯田峠の標高を反対に覚えていました。  妻籠宿を出て国道を走る事約4キロ、あららぎ温泉の前で待望の自販機休憩、それとここから集落の中を縫って走る旧道があります。蘭郵便局の前に商店発見、アイス休憩2個行っちゃいました。 店のおばちゃんが一升瓶ケースを椅子替わりに出してきてくれました、通る風が心地好いです。

妻籠宿を出て国道を走る事約4キロ、あららぎ温泉の前で待望の自販機休憩、それとここから集落の中を縫って走る旧道があります。蘭郵便局の前に商店発見、アイス休憩2個行っちゃいました。 店のおばちゃんが一升瓶ケースを椅子替わりに出してきてくれました、通る風が心地好いです。  アイス休憩してから幾らも走っていないのですが、そろそろ時間もお正午を回り13時近く、一応携行食は持ってきているのですが、一軒の食事が出来そうなお店がありますので覗いてみます、いわゆる民家カフェですね。サンドイッチとサラダのプレートを頂く事にします。

アイス休憩してから幾らも走っていないのですが、そろそろ時間もお正午を回り13時近く、一応携行食は持ってきているのですが、一軒の食事が出来そうなお店がありますので覗いてみます、いわゆる民家カフェですね。サンドイッチとサラダのプレートを頂く事にします。  食事の後も旧道を行くと道が錯綜しているのですが、とにかく真っ直ぐに行きますと、国道の下を潜ります、そのまま行ってしまうと林道に入ってしまいますので国道へ登るように道をとります。ループする様に国道に取り付いて暫く行くと、木曽(大平)峠へ向う県道8号線への分岐が。ここでは大平峠と表記されています、5キロとの事ですが峠のトンネルまではもう少しありました。 ちなみに地形図で標高879mとなっていますので、南木曽駅から木曽峠までの標高差の半分もまだ来ていません。

食事の後も旧道を行くと道が錯綜しているのですが、とにかく真っ直ぐに行きますと、国道の下を潜ります、そのまま行ってしまうと林道に入ってしまいますので国道へ登るように道をとります。ループする様に国道に取り付いて暫く行くと、木曽(大平)峠へ向う県道8号線への分岐が。ここでは大平峠と表記されています、5キロとの事ですが峠のトンネルまではもう少しありました。 ちなみに地形図で標高879mとなっていますので、南木曽駅から木曽峠までの標高差の半分もまだ来ていません。  途中に木曽見茶屋と云うのがあります、休業と云うより既に廃屋の様になっていますが、少し展望が開けていて南木曽岳が正面に見えます。県道を離れ徒歩で行ける展望台があるそうで、そこからは御岳山も少し見えるとか。

途中に木曽見茶屋と云うのがあります、休業と云うより既に廃屋の様になっていますが、少し展望が開けていて南木曽岳が正面に見えます。県道を離れ徒歩で行ける展望台があるそうで、そこからは御岳山も少し見えるとか。  15時過ぎにようやく今日の最高点、木曽峠(1,358m)に到着、これより飯田市となりますが、峠のトンネルの手前に広場があって四阿と水場があります、一応トイレもありますが、ちょっと覗くのもはばかられる様な状況です。

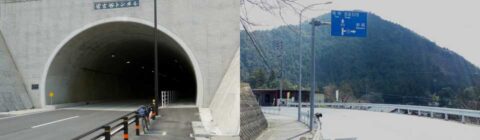

15時過ぎにようやく今日の最高点、木曽峠(1,358m)に到着、これより飯田市となりますが、峠のトンネルの手前に広場があって四阿と水場があります、一応トイレもありますが、ちょっと覗くのもはばかられる様な状況です。  峠のトンネルはトンネルと云うより切り通しに屋根があると云う感じで、どちらかと云うとスノーシェッド、雪国には時々あるタイプです。扁額は「木曽峠」となっています。荷物になりますが今回も「自撮り」の準備をしてきていますので、時間は押してますが、せっかくのロケーションですのでここで2テイクばかり。

峠のトンネルはトンネルと云うより切り通しに屋根があると云う感じで、どちらかと云うとスノーシェッド、雪国には時々あるタイプです。扁額は「木曽峠」となっています。荷物になりますが今回も「自撮り」の準備をしてきていますので、時間は押してますが、せっかくのロケーションですのでここで2テイクばかり。  木曽峠から標高で200mばかり下ると大平宿です。 伊那谷と木曽を結ぶ街道として、江戸時代に開かれ、飯田線の前身である伊那電鉄の開業と、現在の国道256号線の清内路峠ルートができた事により衰退し、昭和45年には集団離村で廃村となりましたが、近年保存の機運が高まり「いろりの里 大平宿」として廃屋を改修し、自給による宿泊施設として貸し出しが行われています。夏休みですが週末でもないので人影もないのだろうかと思っていたのですが、丸三荘と書かれたおうちで食事ができる様なので寄ってみる事に、てんぷらそば、五平餅、手作りギョウザとか書かれていますので、天ぷらそばを頂く事に。

木曽峠から標高で200mばかり下ると大平宿です。 伊那谷と木曽を結ぶ街道として、江戸時代に開かれ、飯田線の前身である伊那電鉄の開業と、現在の国道256号線の清内路峠ルートができた事により衰退し、昭和45年には集団離村で廃村となりましたが、近年保存の機運が高まり「いろりの里 大平宿」として廃屋を改修し、自給による宿泊施設として貸し出しが行われています。夏休みですが週末でもないので人影もないのだろうかと思っていたのですが、丸三荘と書かれたおうちで食事ができる様なので寄ってみる事に、てんぷらそば、五平餅、手作りギョウザとか書かれていますので、天ぷらそばを頂く事に。  時代がかった意匠に保存されている訳でもなく、廃村となった昭和40年代当時の山村にタイムスリップしてきた様な空間、縁側越しに見る風景に癒されます。素朴な味の胡瓜の漬物と南瓜の煮た物が、天ぷらそばと云っても海老天が載っている訳でもなく、またこの山中で期待するのも可笑しな話、野菜たっぷりの天ぷらとかき揚げ、ボリュームがあって大満足です。丁度薪でお風呂を沸かしている処で、このお風呂も500円で入れて貰えるとの事です。私が子供の頃、両親の実家は何れも薪のお風呂でしたね。

時代がかった意匠に保存されている訳でもなく、廃村となった昭和40年代当時の山村にタイムスリップしてきた様な空間、縁側越しに見る風景に癒されます。素朴な味の胡瓜の漬物と南瓜の煮た物が、天ぷらそばと云っても海老天が載っている訳でもなく、またこの山中で期待するのも可笑しな話、野菜たっぷりの天ぷらとかき揚げ、ボリュームがあって大満足です。丁度薪でお風呂を沸かしている処で、このお風呂も500円で入れて貰えるとの事です。私が子供の頃、両親の実家は何れも薪のお風呂でしたね。 奈良0503→0517加茂0530→0653亀山0700→0809名古屋0830→0944中津川1000→1018南木曽 5時間15分 4,000円分乗車

道路元標蒐集サイク(2016夏)

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。

駒ヶ根~猿投ツーリングとかの計画で買った「18きっぷ」他、なんやかやで使えず仕舞い、近鉄の株主優待券は良しとしても、期限は9/10までです。 何となく本調子でもないのですが、「延陽伯」号を担いで、幾つか取りこぼしのある兵庫県の道路元標蒐集に出掛ける事にしました。  例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。

例によって未明にJR奈良駅まで自走です。 桜井を3時25分に出て奈良駅4時28分着。 ここまで20.65km 19.8km/h 37.9km/h 1h02m38s って停まったのは天理市丹波市のR25の信号だけだったりして。 余裕で奈良0522発の京都行きに乗車します。 京都、福知山と乗り継いで山陰本線の八鹿駅0946着。 奈良まで未明に20キロ余りを自走するのは大変ですが、たとえ大阪鶴橋まで近鉄を利用したところで八鹿着は11時を回ってしまいます。京都駅での奈良線ホームから山陰本線ホームへの乗換えは大変なのですが、休日の朝6時台と云う事で比較的スムーズに動けました。山陰本線の園部以遠行きは後ろより何両かが園部で切り離しとなりますので、要注意です。  さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。

さて出発準備ができた処で十数キロ先の建屋村道路元標を目指しますが、まずは道の駅「但馬楽座」で補給です、ここの道の駅内にローソンがありイートインコーナーもありました。道の駅からは川沿いを行きます、川面を渡ってくる風が心地良いのですが、とにかく陽射しが暑い、そして夏の雲。  兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標

兵庫県養父郡の建屋(たてのや)村道路元標 京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。

京口駅1555着、そそくさと輪行支度を解き、市川を渡って花田村道路元標へ。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」で不明となっていて、最近所在が確認されたものです。住宅街の中の小さな公園の植え込みに再建されています。花田村は昭和32年10月に姫路市に編入、かつてここに一つの村があったとは思えない静かな住宅地の一角になっています。  姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。

姫路モノレールの大将軍駅跡の高尾アパートが年内にも解体されると云う事で、最後に見ておこうかとも思ったのですが、この後加古川まで移動したかったので諦める事に。加古川までは勘だけを頼りに旧街道をたどって行きます。  加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。

加古川駅前にて、晩御飯を食べ珍しくビールなんぞを頂いて、ここから輪行で帰途に就きました。走行距離は奈良駅への自走を含めても70キロばかり、コース的に大した坂があった訳でもありませんが結構疲れました、実は三脚も積んで「自撮り」の準備もしてきているのですが、出番はありませんでした。遠くへ出掛けるのは「18きっぷ」のシーズンだけですが、夏のシーズンは走るのも輪行するのもちょっと大変ですね、さて後4回分どうしよう。 平福宿から「片鉄ロマン街道」へ

「18きっぷ」消化サイクの最後は「片鉄ロマン街道」に行く事にしました、云わずと知れた片上鉄道廃線跡を利用した自転車道なのですが、いままで訪れる機会に恵まれなかったのです。山陽本線の和気からスタートすると片道30キロ程の行程で、それだけでは面白くないので、姫新線の播磨徳久まで行って、未収の佐用郡中安村道路元標と因幡(智頭)街道の平福宿に寄ってから「ロマン街道」は片道だけ走って帰って来ようと考えてみました。

さて播磨徳久駅まではJR桜井駅から始発で輪行すると接続が悪く、所要時間4時間59分で1051着となってしまい、ぐずぐずしているとスタートがお昼になってしまいます。そこで未明にJR奈良駅までの20キロ余りを自走して0450発に乗車し播磨徳久を目指す事にしました、それなら所要時間は4時間24分、0914には到着できます。大阪鶴橋まで近鉄を利用してもこの時間には辿り着けません。

うちのHPに「懐かしの鉄道写真集」と云うコンテンツがあるのですが、その中の姫新線の一枚の写真(左)、三日月駅としてあるのですが、どうも違う様なのです、どちらかと云うとここ播磨徳久駅の佐用側の様な気もするのです(右)。

うちのHPに「懐かしの鉄道写真集」と云うコンテンツがあるのですが、その中の姫新線の一枚の写真(左)、三日月駅としてあるのですが、どうも違う様なのです、どちらかと云うとここ播磨徳久駅の佐用側の様な気もするのです(右)。  さて中安村道路元標ですが、播磨徳久駅の南側の山の上、元々公民館だった場所にある様なのですが、藤原勝永著「兵庫県の道路元標」と国道901号さんの「道路元標が行く」には記載はあるものの、その他の情報がありません。公民館は現在では社会福祉法人「はなさきむら」と云う授産施設となっていて、駐車場まで行ってちょっと見渡した処では見つかりません、とにかく施設の構内なので了解を貰おうと建物への坂を登って行くとありましたネェ、らしきものが斜面の途中の段になった処に草に埋もれて、もう見つけられたのは長年の勘と云うか臭覚と云うか。幸いうつ伏せにはなってはいなかったので間違いなく「中安村道路元標」だと確認できました、でないと足元の悪いこの場所で道路元標を転がすのは至難の業です。これで1,043基目となりました。

さて中安村道路元標ですが、播磨徳久駅の南側の山の上、元々公民館だった場所にある様なのですが、藤原勝永著「兵庫県の道路元標」と国道901号さんの「道路元標が行く」には記載はあるものの、その他の情報がありません。公民館は現在では社会福祉法人「はなさきむら」と云う授産施設となっていて、駐車場まで行ってちょっと見渡した処では見つかりません、とにかく施設の構内なので了解を貰おうと建物への坂を登って行くとありましたネェ、らしきものが斜面の途中の段になった処に草に埋もれて、もう見つけられたのは長年の勘と云うか臭覚と云うか。幸いうつ伏せにはなってはいなかったので間違いなく「中安村道路元標」だと確認できました、でないと足元の悪いこの場所で道路元標を転がすのは至難の業です。これで1,043基目となりました。  現在では同じ佐用町ですが佐用坂と云う小さな峠を越えて平福へ、ここにも平福村道路元標があるのですが、前に訪れた2007年には平福郷土館の中庭に保存されていて、休館のために塀越しに写真を撮ったのですが、今回は開いているだろうと訪れてみると、開館はしていたものの前の場所にありません、尋ねてみると元あった現在の郵便局の前に移設したと教えて頂きました。 さっそく郵便局に向かうと無事に鎮座したました。

現在では同じ佐用町ですが佐用坂と云う小さな峠を越えて平福へ、ここにも平福村道路元標があるのですが、前に訪れた2007年には平福郷土館の中庭に保存されていて、休館のために塀越しに写真を撮ったのですが、今回は開いているだろうと訪れてみると、開館はしていたものの前の場所にありません、尋ねてみると元あった現在の郵便局の前に移設したと教えて頂きました。 さっそく郵便局に向かうと無事に鎮座したました。  せっかくですので標準のセルフタイマーを使ってピンポンダッシュするしかありません、まぁ昔はそれで「自撮り」していたのですからね。Uターンして戻ってくるシーンは無理ですが、近距離の後ろ姿なら数テイク撮れば、どうにかなります。

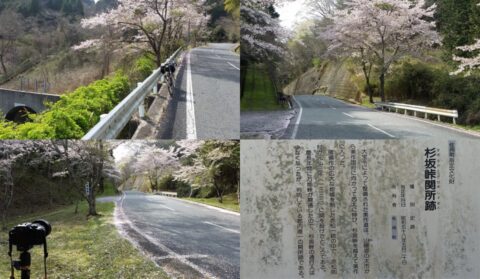

せっかくですので標準のセルフタイマーを使ってピンポンダッシュするしかありません、まぁ昔はそれで「自撮り」していたのですからね。Uターンして戻ってくるシーンは無理ですが、近距離の後ろ姿なら数テイク撮れば、どうにかなります。  県道は自動車道のトンネルの上の峠を越えます、出雲街道杉坂峠です。峠の桜が時折吹く風に花びらを散らせます。 ここから「片鉄ロマン街道」の終点吉ヶ原駅までまだ20数キロ走らなくてはならず時間も押していますが、このシチエーションを見過ごす訳には。しかし散る桜を絵にするのはなかなか難しいものです、後から動画で撮れば良かったかなと、G1と違ってG2は動画が使えるのですが、実は今まで一度も使った事がないのです。

県道は自動車道のトンネルの上の峠を越えます、出雲街道杉坂峠です。峠の桜が時折吹く風に花びらを散らせます。 ここから「片鉄ロマン街道」の終点吉ヶ原駅までまだ20数キロ走らなくてはならず時間も押していますが、このシチエーションを見過ごす訳には。しかし散る桜を絵にするのはなかなか難しいものです、後から動画で撮れば良かったかなと、G1と違ってG2は動画が使えるのですが、実は今まで一度も使った事がないのです。  途中からR179へ入り、林野の手前から旧道に入ってR374に入る事なく県道を継いで吉野川右岸から吉井川左岸へと入れたので、初めて辿るコースでしたが、車と信号の少ない快適な道を走り、16時過ぎに片上鉄道の旧吉ヶ原駅に着く事ができました。

途中からR179へ入り、林野の手前から旧道に入ってR374に入る事なく県道を継いで吉野川右岸から吉井川左岸へと入れたので、初めて辿るコースでしたが、車と信号の少ない快適な道を走り、16時過ぎに片上鉄道の旧吉ヶ原駅に着く事ができました。  平福に続いて吉ヶ原でものんびりし過ぎて、もう「片鉄ロマン街道」は和気まで走る抜けるのが精一杯の時間になってしまい、その上「片鉄ロマン街道」に関しては自転車道だから行けば判るだろうと何の下調べもしていなかったので、途中で道を間違える始末。一応は桜の花びらが敷き詰められた苦木駅で写真を撮りはしたものの、下り基調の道を突っ走って真っ暗になる直前に和気駅に辿り着くことができました。

平福に続いて吉ヶ原でものんびりし過ぎて、もう「片鉄ロマン街道」は和気まで走る抜けるのが精一杯の時間になってしまい、その上「片鉄ロマン街道」に関しては自転車道だから行けば判るだろうと何の下調べもしていなかったので、途中で道を間違える始末。一応は桜の花びらが敷き詰められた苦木駅で写真を撮りはしたものの、下り基調の道を突っ走って真っ暗になる直前に和気駅に辿り着くことができました。  さて帰りの電車の時刻を調べると、既に「18きっぷ」のままJRで桜井まで辿り着ける時間は過ぎています。 播州赤穂あたりと同じ感覚でいたのですが、乗換時間や運行本数の違いでかなり違ってくる様です、とは云っても鶴橋から近鉄利用や高田から10キロ程自走するなら十分に余裕のある時間です。いずれにせよ帰宅は遅くなるのでコンビニで補給後、輪行支度を済ませ1947発に乗車、無事に帰途に就く事ができました。「片鉄ロマン街道」は走り抜けるだけになってしまいましたが、幾つか「自撮り」ポイントの目星を付けておきましたし、次の機会への愉しみとしておきます。

さて帰りの電車の時刻を調べると、既に「18きっぷ」のままJRで桜井まで辿り着ける時間は過ぎています。 播州赤穂あたりと同じ感覚でいたのですが、乗換時間や運行本数の違いでかなり違ってくる様です、とは云っても鶴橋から近鉄利用や高田から10キロ程自走するなら十分に余裕のある時間です。いずれにせよ帰宅は遅くなるのでコンビニで補給後、輪行支度を済ませ1947発に乗車、無事に帰途に就く事ができました。「片鉄ロマン街道」は走り抜けるだけになってしまいましたが、幾つか「自撮り」ポイントの目星を付けておきましたし、次の機会への愉しみとしておきます。9年ぶりのキララときめきロード

さて「18きっぷ」消化サイクは9年ぶりに和歌山の「キララときめきロード」こと県道<24>御坊由良線と<23>御坊湯浅線を走りに行く事にしました。 「キララときめきロード」は有田市から御坊市にかけて内陸部を山越えするR42に対して、海岸線に沿って走る県道の愛称で、風光明媚ではありますが距離は倍程になります。 10年程前に湯浅や広川を起終点として、山越えの旧道で南下し、海岸沿いに北上するルートで何度か走りました。

今回は桜井0552発に乗車、和歌山線経由で向かう事にしますが、問題は和歌山駅での乗り換え時間が1分しかない事、それも通勤時間帯にホーム違いの7番線から5番線へ、間に合わなければ次の列車は湯浅行きとなってしまいます。 間に合えば御坊まで乗車してコースを北行き、間に合わなければ湯浅から南下する事に、ただ湯浅スタートにすると一旦国道側に出なければコンビニ等がなく、コース上で飲料以外の補給は難しいのです。 幸い無事に乗り換える事ができて、0805発紀伊田辺行きに乗車する事ができました。 まぁ近鉄で鶴橋まで出て天王寺経由にすれば、こんな苦労はせずに済むのですが。

今回は桜井0552発に乗車、和歌山線経由で向かう事にしますが、問題は和歌山駅での乗り換え時間が1分しかない事、それも通勤時間帯にホーム違いの7番線から5番線へ、間に合わなければ次の列車は湯浅行きとなってしまいます。 間に合えば御坊まで乗車してコースを北行き、間に合わなければ湯浅から南下する事に、ただ湯浅スタートにすると一旦国道側に出なければコンビニ等がなく、コース上で飲料以外の補給は難しいのです。 幸い無事に乗り換える事ができて、0805発紀伊田辺行きに乗車する事ができました。 まぁ近鉄で鶴橋まで出て天王寺経由にすれば、こんな苦労はせずに済むのですが。  通称アメリカ村、三尾を過ぎた処で日の岬灯台まで往復する事にします。 標高で150m近くまで登らなくてはならないのですが何とかなるでしょう、だったのですが「延陽伯」号こと片倉シルク24のフロントがインナーに落ちません、どうにか手で押さえてインナーに落としたのですが、ガイドをこすっています。 何年ぶりかに日の岬灯台を見学、お天気は最高、もちろん「自撮り」の準備もしてきているのですが、海側に植生が多くて、適当なポイントが見つかりませんでした。

通称アメリカ村、三尾を過ぎた処で日の岬灯台まで往復する事にします。 標高で150m近くまで登らなくてはならないのですが何とかなるでしょう、だったのですが「延陽伯」号こと片倉シルク24のフロントがインナーに落ちません、どうにか手で押さえてインナーに落としたのですが、ガイドをこすっています。 何年ぶりかに日の岬灯台を見学、お天気は最高、もちろん「自撮り」の準備もしてきているのですが、海側に植生が多くて、適当なポイントが見つかりませんでした。  美浜町三尾から小さな峠を越えて日高町阿尾へ、実はここは父方の郷里でもあります、今では身寄りは暮らしていませんが、数年前にUG兄氏とこのコースを走った折は、伯母が健在で立ち寄った思い出があります。 反対側の産湯海水浴場と云うのがあって、今ではそちらが有名なのですが、私が小さい頃はこちら側の磯で泳いだものです。

美浜町三尾から小さな峠を越えて日高町阿尾へ、実はここは父方の郷里でもあります、今では身寄りは暮らしていませんが、数年前にUG兄氏とこのコースを走った折は、伯母が健在で立ち寄った思い出があります。 反対側の産湯海水浴場と云うのがあって、今ではそちらが有名なのですが、私が小さい頃はこちら側の磯で泳いだものです。  このコ-スのハイライト、白崎海岸の見える処までやってきました。 「自撮り」ポイントを探しながら走っていたのですが、白崎海岸を入れながら撮れなくはないのですが、絵にならないと云うか、それに少し曇ってきてしまいました。

このコ-スのハイライト、白崎海岸の見える処までやってきました。 「自撮り」ポイントを探しながら走っていたのですが、白崎海岸を入れながら撮れなくはないのですが、絵にならないと云うか、それに少し曇ってきてしまいました。  白崎海岸は現在、白崎海洋公園となって道の駅やキャンプ場が整備されています。 元の採石場の跡がキャンプ場になっていて、まわりを白い岩山に囲まれた風景はちょっと日本離れしています、「日本のエーゲ海」とかなんとか。

白崎海岸は現在、白崎海洋公園となって道の駅やキャンプ場が整備されています。 元の採石場の跡がキャンプ場になっていて、まわりを白い岩山に囲まれた風景はちょっと日本離れしています、「日本のエーゲ海」とかなんとか。  白崎海岸から北は衣奈(えな)漁港にかけて一つ峠が残っていますが幾つかのトンネルができて随分楽になったのですが、衣奈まで来て県道<23>御坊湯浅線の旧道が工事通行止となっています、そうなると衣奈トンネルまで登る新道を走らなければなりません、湯浅方面へはトンネルの手前で左折して更に、結局旧道の倍の標高150m程まで登る事に、それを強引にアウターで登ってしまったので、すっかり消耗してしまいました。

白崎海岸から北は衣奈(えな)漁港にかけて一つ峠が残っていますが幾つかのトンネルができて随分楽になったのですが、衣奈まで来て県道<23>御坊湯浅線の旧道が工事通行止となっています、そうなると衣奈トンネルまで登る新道を走らなければなりません、湯浅方面へはトンネルの手前で左折して更に、結局旧道の倍の標高150m程まで登る事に、それを強引にアウターで登ってしまったので、すっかり消耗してしまいました。  湯浅駅まで走ろうかと思っていたのですが、大概くたびれてしまったのと、湯浅駅前は狭くて輪行支度がしづらいので、一つ手前の広川ビーチ駅で本日は終了と云う事に、本日の走行56.3キロ、些か物足りない気もしないでもないのですが、「延陽伯」号には日の岬と迂回路はちょっと荷が重たい様でした。

湯浅駅まで走ろうかと思っていたのですが、大概くたびれてしまったのと、湯浅駅前は狭くて輪行支度がしづらいので、一つ手前の広川ビーチ駅で本日は終了と云う事に、本日の走行56.3キロ、些か物足りない気もしないでもないのですが、「延陽伯」号には日の岬と迂回路はちょっと荷が重たい様でした。 平地の桜も今日明日かと…

後2回分残っている「青春18きっぷ」、格段の予定もないのでヤフオクに出品していたのですが、売れなければ自分で使うさと欲深い価格で出品していたのが案の定落札されず。 タイミング次第では2回分7,000円落札されているのですがネェ、残り日数からするとちょっと再出品は難しくなってきたので、どっか消化に行こうと段取りしていたのですが、今日中に片付けておかなければならない事があって、徹夜覚悟で頑張ったものの間に合わず、明日の天気も悪くなさそうなので日延べする事に。 少し横になった後、お昼前から「自撮り」の準備をして明日香村へ向かう事にしました、明後日は大荒れとの予報、平野部の桜は今日明日で見納めかも知れません。

後2回分残っている「青春18きっぷ」、格段の予定もないのでヤフオクに出品していたのですが、売れなければ自分で使うさと欲深い価格で出品していたのが案の定落札されず。 タイミング次第では2回分7,000円落札されているのですがネェ、残り日数からするとちょっと再出品は難しくなってきたので、どっか消化に行こうと段取りしていたのですが、今日中に片付けておかなければならない事があって、徹夜覚悟で頑張ったものの間に合わず、明日の天気も悪くなさそうなので日延べする事に。 少し横になった後、お昼前から「自撮り」の準備をして明日香村へ向かう事にしました、明後日は大荒れとの予報、平野部の桜は今日明日で見納めかも知れません。  先日、立ち寄った明日香村川原のポイント、その時はスタンドがなくて自立できないasuka号だったので、自転車抜きで(写真左)。 しかし一期一会とは良く云ったもので、桜の花の付き方や陽射しのの当たり具合が違うと微妙な雰囲気の違いはどうしようもありません。

先日、立ち寄った明日香村川原のポイント、その時はスタンドがなくて自立できないasuka号だったので、自転車抜きで(写真左)。 しかし一期一会とは良く云ったもので、桜の花の付き方や陽射しのの当たり具合が違うと微妙な雰囲気の違いはどうしようもありません。  県道沿いから離れて棚田の案山子ロードへ、定番と云うか巡視ルートですね。 案山子コンテストの時は賑やかですが、他の時期は訪れる人は限られています。 棚田を見下ろすベンチで持参のコンビニ弁当で遅めのお昼に、コーヒーセットも持ってくれば良かったかな。 時折吹く風が桜の花を散らせます。

県道沿いから離れて棚田の案山子ロードへ、定番と云うか巡視ルートですね。 案山子コンテストの時は賑やかですが、他の時期は訪れる人は限られています。 棚田を見下ろすベンチで持参のコンビニ弁当で遅めのお昼に、コーヒーセットも持ってくれば良かったかな。 時折吹く風が桜の花を散らせます。 四国ツーリング(総括)

奥三河サイク (2日目)

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。

本長篠駅0655着、そそくさと輪行支度を解き、まずは昨日と同じ内金トンネルへ急ぎます、今日は土曜日ですので見物客が来ないうちが勝負、また昨日は午後でしたが反対の朝の陽射しを狙ってみる事に。少し風があるので時折満開の河津桜を散らせます。 桜散る風景はskuram氏~santaさんコンビの名作がありますね、なかなか静止画では難しいシチエーションです。  やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。

やはり8時前には見物客が、エンジン音を轟かせてやってきたのは何とロータスヨーロッパ、40年ものですよね、うちの「延陽伯」号より10年は古い、昔友人が乗ってましたがトラブルが多くて、そんな車を今も走らせてるって凄いと云うか。そろそろ「自撮り」も難しくなってきましたし、それに今日は「自撮り」「廃線跡」「道路元標」と課題が多くてゆっくりもしてられません。  副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。

副川作り道と云う処で廃線跡は県道と別れて対岸へ、市道として供用されています。 断崖に掘られたトンネルと対岸の風景が一幅の絵の様です。ここで「自撮り」とも考えたのですが、明暗差が大きすぎるのと、断崖が高すぎて収まらないのと、普通の高さではガードレールに対岸の風景が遮られてしまうのです、この写真は手を伸ばして精一杯の高さから縦方向のパノラマ撮影をしています。  県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。

県道32号長篠東栄線と別れて県道389号富栄設楽線となり稲目トンネルへ、立派な2車線のトンネルですが、廃線のトンネルを拡げたとか。 ここで本長篠から豊川の支流海老川を遡ってきた田口線は豊川沿いに入り国道257号となります。  廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。

廃線跡は清崎で現在の設楽町の中心部である田口へ登って行く国道と別れ豊川沿いの谷間いを遡って行きまする、こちらも町道として供用されているのですが、これより上流には現在設楽ダムの建設が決まっていて、この廃線跡も湖底に沈んでしまう様です、地質調査が行なわれていて、この廃線跡の町道を辿る事ができなくなるのも時間の問題でしょう。 写真右下が田口鉄道の終点三河田口駅跡、何も無い山合いの広場です、旧田口町の中心部との標高差が100m以上もあった事と、鉄道建設の目的であった木材搬出のためにこちらのルートになった様でですが、それが旅客輸送にはマイナスとなって、結果的に廃線に結びついたと云う事らしいのです。 と云う訳でここまでは大した坂もないルートを辿ってきた訳なのですが、お陰でここから一気に九十九折れの道で高度を稼がされる事に。  1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…

1042基目となる北設楽郡田口町道路元標を履修後、真新しい岩子谷トンネルをくぐります、このトンネルでかつての峠道は片峠となってしまった様です。 設楽町神田(かだ)、時刻は12時半。 ここで園村道路元標に向うか本長篠へ戻るか思案のしどころです。 単純に標高差は200mなのですが、事前にプロファイリングをして来ていないので所要時間が全く読めません、飯田線東栄駅まで下って輪行するとしても、そうなると東栄駅1549発が18きっぷで帰るタイムリミットとなります。 コンビニおにぎりをかじりながら暫し作戦タイム。 園村は田口町とセットで考えていただけにここまで来て取りこぼすのは痛いのですが、どうにも計算ができないのと、ここから峠を越えてFaceBookのお友達がお奨めの四谷の千枚田や梅の里「川売(かおれ)」とやらにも寄ってみたいしと…  四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。

四谷の千枚田にやってきました、なかなかのロケーションです。 かなり遠いですが「自撮り」にトライ、カメラをセットして3分のタイマーをかけて下ります。 結構な激坂なので自転車は置いてカメラを取りに戻る事にします、一発勝負ですから時間合わせとコース取りは念入りに。  もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。

もうひとつの川売と云う処は見つけられずに下ってしまい帰途に、朝通ったばかりの道なのに、浜松と云う標識に惑わされて本長篠駅へ戻るつもりが大海駅へ、結果的にはこちらの方が楽だった様なのですが、大海1628発で無事に帰途に就く事ができました。 奥三河サイク (1日目)

サイクリストならずともトンネルの中から見る風景は魅力的なものです、こと自転車に限ってでも、かつてだいすけさんが運営していた当時の「ランドナー補完計画」のトップページを飾った信州嶺方峠の白沢隧道から見る冠雪の北アルプスは「ランドナーの聖地」とまで云われたものです、インターネット黎明期における数少ないサイクリスト向けサイトだけに、この写真に魅せられて多くのサイクリストが嶺方峠を目指したはずです。残念ながら今ではスノーシェッドの設置で馬蹄型のボータルのシルエットを見る事はできなくなってしまいましたが。

サイクリストならずともトンネルの中から見る風景は魅力的なものです、こと自転車に限ってでも、かつてだいすけさんが運営していた当時の「ランドナー補完計画」のトップページを飾った信州嶺方峠の白沢隧道から見る冠雪の北アルプスは「ランドナーの聖地」とまで云われたものです、インターネット黎明期における数少ないサイクリスト向けサイトだけに、この写真に魅せられて多くのサイクリストが嶺方峠を目指したはずです。残念ながら今ではスノーシェッドの設置で馬蹄型のボータルのシルエットを見る事はできなくなってしまいましたが。

当然「自撮り」のロケーションとしてもトンネル越しの風景は魅力的なのですが、先日FaceBookのお友達のKさんの投稿で愛知県は新城市にトンネル越しに河津桜が望めるポイントがある事を知りました、河津桜ですから今が見頃、先日買ったばかりの「青春18きっぷ」も全ての使い道までは決めていません、最寄り駅の飯田線本長篠なら、充分に日帰りで行って帰ってくる事は可能です。 天気予報をみながら見物客の少なそうな平日を狙って急遽行こうと決めたのです。

前置きが長くなりましが、今回はasuka号がドッグ入りしてる事ですし身軽な「延陽伯」号で向う事にし、件のトンネルも100m程あり、さすがにトンネルの中に三脚は立てられまいと45-200mm(35mm換算90-400mm)の望遠ズームも持って行く事にします。 未明に王寺や奈良まで走って行くと云った無理はせずに桜井線の始発に乗って奈良経由で向う事にします。 奈良経由と云っても京都~米原経由と亀山経由とあるのですが、この時間はどちらでも本長篠着は同じだろうと思い込んでしまい、のんびり行ける亀山経由を選んだのですが、それにしても接続時間にゆとりがあるな思っていたら京都~米原経由の方が1時間も早く着くのでした、まぁ今日は本長篠駅近くで「自撮り」をするだけですので時間は大丈夫でしょう。 お陰で久しぶりに名古屋駅でホームの立ち食いきしめんを戴く事ができました。

前置きが長くなりましが、今回はasuka号がドッグ入りしてる事ですし身軽な「延陽伯」号で向う事にし、件のトンネルも100m程あり、さすがにトンネルの中に三脚は立てられまいと45-200mm(35mm換算90-400mm)の望遠ズームも持って行く事にします。 未明に王寺や奈良まで走って行くと云った無理はせずに桜井線の始発に乗って奈良経由で向う事にします。 奈良経由と云っても京都~米原経由と亀山経由とあるのですが、この時間はどちらでも本長篠着は同じだろうと思い込んでしまい、のんびり行ける亀山経由を選んだのですが、それにしても接続時間にゆとりがあるな思っていたら京都~米原経由の方が1時間も早く着くのでした、まぁ今日は本長篠駅近くで「自撮り」をするだけですので時間は大丈夫でしょう。 お陰で久しぶりに名古屋駅でホームの立ち食いきしめんを戴く事ができました。

ところで飯田線本長篠駅までは待ち時間を含めて7時間の長旅、今回は事前に下調べをする余裕がなかったのですが、ネットでなんでもできる時代、車中でスマホで色々調べ事を。 件のトンネルの前後の地図を見ていてフト気が付いたのですが、本長篠駅からトンネルへ続く緩やかなカーブ、これはもしや廃線跡では、「本長篠 廃線」でググって見ると案の定、豊橋鉄道田口線の廃線跡でした、昭和4年に田口鉄道として開業し、昭和43年に廃止されています。 廃線跡それはそれで魅力的なのですが、田口の名前を知って気が付いたのは北設楽郡田口町(現設楽町)には未収の道路元標が残っていた事、近くの同郡園村道路元標と一緒にいつかは回りたいと思っていた処だったのです。

飯田線本長篠1243着、一応ここを1649発に乗車できる様に戻ってくると良い訳なのです、ともかく輪行支度を解き「自撮り」ポイントへ向います。

飯田線本長篠1243着、一応ここを1649発に乗車できる様に戻ってくると良い訳なのです、ともかく輪行支度を解き「自撮り」ポイントへ向います。

桜並木はトンネルの本長篠駅側、郊外の住宅地の外れと云った雰囲気の中にあって、反対側に出て長玉で狙うと見事に桜並木が収まります。 今が丁度満開、見物客もチラホラ、地元の車が時々通りますが、合間を見計らってどうにか「自撮り」はできそうです、まぁ最悪は裏技もありますし。

桜並木はトンネルの本長篠駅側、郊外の住宅地の外れと云った雰囲気の中にあって、反対側に出て長玉で狙うと見事に桜並木が収まります。 今が丁度満開、見物客もチラホラ、地元の車が時々通りますが、合間を見計らってどうにか「自撮り」はできそうです、まぁ最悪は裏技もありますし。

長玉の威力でこんなショットも、結局1時間余り数テイクを撮る事ができました。 ただ外部タイマーの挙動がおかしくなって電源が落ちるのです、どうやら電池切れの様です、電池は単四2本、万が一の時は自転車のテールランプの電池と入れ替えるのですが、実はその手を使ったばかりだったのです、近くにはコンビニもありませんし。 とりあえずG2標準のセルフ3連写を使いますが、時間的に追っかけしか撮れません。 ともあれほぼ満足のできる結果も出てそうなので撤収する事にしたのですが。

長玉の威力でこんなショットも、結局1時間余り数テイクを撮る事ができました。 ただ外部タイマーの挙動がおかしくなって電源が落ちるのです、どうやら電池切れの様です、電池は単四2本、万が一の時は自転車のテールランプの電池と入れ替えるのですが、実はその手を使ったばかりだったのです、近くにはコンビニもありませんし。 とりあえずG2標準のセルフ3連写を使いますが、時間的に追っかけしか撮れません。 ともあれほぼ満足のできる結果も出てそうなので撤収する事にしたのですが。

ところで気になるのが廃線跡と道路元標、これから20数キロ走って設楽町まで行けば、園村道路元標も含めて明日回れるのでは、泊まりの準備はしてきていないのですが、設楽で安宿でも取れればとあたってみる事に、設楽町に中野屋旅館(萃夢荘)と云う処が税込み3,800円であったので、電話をしてみたのですが、今夜は団体で満員だとか、1人なので体良く断られたのかな、実は後で知ったのですが「萃夢荘」と云うのはアニオタの聖地なんだそうなんです。

本長篠駅に戻ってきて、最終のスジとなる1649発の1本前の1620発に乗車できる余裕の時間です。 そして豊橋に着く直前にフトある事に気が付きます、もしやヘッドパーツを取り付けていないのではと、輪行袋の中を確認してみると案の定付いていません、輪行支度をした駅舎の窓枠に並べて置いたままなのです。 思い出したのも思い出すタイミングも奇跡的と云わざる得ないのですが、代りが無いだろう部品だけに取りに引き返す以外にありません、こう云う時にジョルダンの乗換案内は役に立ちます、有料アプリですがガラケー時代から愛用しています、ただソフトとしてはちょっとお行儀が悪いのですが。 豊橋に1716着、1719発の本長篠行きで戻る事に。 ヘッドパーツがあってすぐに折り返しても豊橋に再び戻って来るのは1922、名古屋から近鉄経由で帰れなくもないのですが、お得な株主優待券の準備もしてきていませんし、それなら廃線跡と道路元標の事もあるので、豊橋泊と腹を括る事に。

本長篠駅に戻ってきて、最終のスジとなる1649発の1本前の1620発に乗車できる余裕の時間です。 そして豊橋に着く直前にフトある事に気が付きます、もしやヘッドパーツを取り付けていないのではと、輪行袋の中を確認してみると案の定付いていません、輪行支度をした駅舎の窓枠に並べて置いたままなのです。 思い出したのも思い出すタイミングも奇跡的と云わざる得ないのですが、代りが無いだろう部品だけに取りに引き返す以外にありません、こう云う時にジョルダンの乗換案内は役に立ちます、有料アプリですがガラケー時代から愛用しています、ただソフトとしてはちょっとお行儀が悪いのですが。 豊橋に1716着、1719発の本長篠行きで戻る事に。 ヘッドパーツがあってすぐに折り返しても豊橋に再び戻って来るのは1922、名古屋から近鉄経由で帰れなくもないのですが、お得な株主優待券の準備もしてきていませんし、それなら廃線跡と道路元標の事もあるので、豊橋泊と腹を括る事に。

ところでFacebookを覗いていると件のトンネルを紹介して下さったKさんが桜並木に来られているとの事で、本長篠へ戻る私に会いに来てくれるとの事です。 本長篠1816着で折り返し1823発、ヘッドパーツを無事に確保して、僅かの時間でしたがご挨拶して名刺代わりのカレンダーをお渡しする事ができました、写真右はKさんが撮ってくれました。

ところでFacebookを覗いていると件のトンネルを紹介して下さったKさんが桜並木に来られているとの事で、本長篠へ戻る私に会いに来てくれるとの事です。 本長篠1816着で折り返し1823発、ヘッドパーツを無事に確保して、僅かの時間でしたがご挨拶して名刺代わりのカレンダーをお渡しする事ができました、写真右はKさんが撮ってくれました。

豊橋に戻り宿に着いてから食事と買い物に出掛ける事に、泊まりとなると色々と準備しなくてはならない物が、カメラのバッテリは予備が2個あるのですが、モバイルバッテリーが明日1日分とても持ちそうにありませんし、単四電池も買っておかなくては、幸い駅中のファミマにUSB充電器が売ってましたので、買い求める事に。

本日のなんと走行3.6キロ、当初は「自撮り」の後は三河大野まで走ろうかとも思っていたのですが、3.6キロはトンネルの中を行ったり来たりしていた距離が大半かも。