明日香村稲渕の案山子ロードで行われている恒例の「案山子コンテスト」を覗いてきました。

明日香村稲渕の案山子ロードで行われている恒例の「案山子コンテスト」を覗いてきました。

正直云って昨年2021年に続いて低調だなぁと云う印象です。

正直云って昨年2021年に続いて低調だなぁと云う印象です。

時節を反映して今年のテーマは「世界平和」、と云う事で’鳩’とか’万国旗’とかのモチーフが多いです。

時節を反映して今年のテーマは「世界平和」、と云う事で’鳩’とか’万国旗’とかのモチーフが多いです。

視点を変えて撮ってみると面白いものです。

視点を変えて撮ってみると面白いものです。

テーマを反映させたと云う点ではやはりこれが一番かな、知っている人には…

テーマを反映させたと云う点ではやはりこれが一番かな、知っている人には…

毎年完成度の高い作品を出される常連さんの作品、これが案山子かと云う意見もある様ですが… FishEyeを持ってきていていたので、この作品の雰囲気判るでしょ。

毎年完成度の高い作品を出される常連さんの作品、これが案山子かと云う意見もある様ですが… FishEyeを持ってきていていたので、この作品の雰囲気判るでしょ。

彼岸花もあちらこちらで咲いております。

朝風峠の手前までで上がり、稲渕の棚田を見下ろす回廊の様な小径を走ってお昼までには帰途に就きました。コンテストは今週末までですが展示は暫く続いています、案山子ロードは東側に開けた棚田ですので、写真を撮られるなら午前中の方が良いかと。

例年の「案山子コンテスト」の模様は…

2021年の模様 2020年の模様 2019年の模様 2018年の模様 2017年の模様 2016年の模様 2015年の模様 2014年の模様 2013年の模様 2012年の模様 2011年の模様 2010年の模様

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

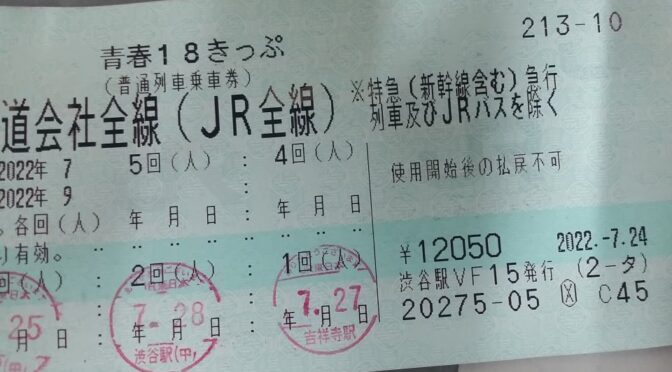

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。

小漕港を後に岩城島を反時計回りに走ります、上島町では防波堤アートなるものが行われているのですが、生名島では気付かずに通りすぎてしまい、岩城島では見つけたもの10mあるかないかのものでちょっと物足りなくて残念。

小漕港を後に岩城島を反時計回りに走ります、上島町では防波堤アートなるものが行われているのですが、生名島では気付かずに通りすぎてしまい、岩城島では見つけたもの10mあるかないかのものでちょっと物足りなくて残念。

GoogelMapによると何やら「ゆめしま海道開通記念モニュメント」なるものがあるとの事ですので、岩城橋の下をくぐって海岸線に。

GoogelMapによると何やら「ゆめしま海道開通記念モニュメント」なるものがあるとの事ですので、岩城橋の下をくぐって海岸線に。

新しく開通した岩城橋をバッグにモニュメントがありますが、上の2枚の写真の反対側から見ると草むらの中でなんとも殺風景な事になっています。ここには島を巡る県道とは別に岩城港への道が続いていますが何の案内もありません、「しまなみ」や「とびしま」の向こうをはって「ゆめしま海道」と謳っているのですから、この僅かな区間だけでも海岸に沿って自転車道と四阿くらい整備してもバチは当たらないと思いますけどね。将来的にも生口島と橋で繋がり「しまなみ」側からのアクセスが良くなったとしても、今のままでは橋と橋の間の通過されるだけの島になってしまいますよ。

新しく開通した岩城橋をバッグにモニュメントがありますが、上の2枚の写真の反対側から見ると草むらの中でなんとも殺風景な事になっています。ここには島を巡る県道とは別に岩城港への道が続いていますが何の案内もありません、「しまなみ」や「とびしま」の向こうをはって「ゆめしま海道」と謳っているのですから、この僅かな区間だけでも海岸に沿って自転車道と四阿くらい整備してもバチは当たらないと思いますけどね。将来的にも生口島と橋で繋がり「しまなみ」側からのアクセスが良くなったとしても、今のままでは橋と橋の間の通過されるだけの島になってしまいますよ。

さて1620発今治行きがやって来ました、ベンチにカメラを置いて安直に「自撮り」を。この芸予汽船は因島土生港から生名島、弓削島、佐島、岩城島、伯方島木浦港、大島友浦港に立ち寄りながら今治港までを1時間10~20分程で結んでいます。運賃は今回の乗船した岩城港~今治港間で1.360円、自転車は区間にかかわらず一律580円ですが、現在上島町への航路へは小さな用紙に必要事項を記入して乗船券と一緒に渡すと自転車の料金が免除されます。自転車は後部デッキに載せられますが、潮を被ったりする事もありますし結構荒っぽいです、フェリーの車両甲板の様にロープで固定してくれるのかと思いきや、たまたまでしょうが倒れない様にペール缶で押さえつけられてました、なお航行中はデッキへは行けません。その割りに乗り場にはクリート付きのシューズで乗船するななんて厳しい事も書いてあります。

さて1620発今治行きがやって来ました、ベンチにカメラを置いて安直に「自撮り」を。この芸予汽船は因島土生港から生名島、弓削島、佐島、岩城島、伯方島木浦港、大島友浦港に立ち寄りながら今治港までを1時間10~20分程で結んでいます。運賃は今回の乗船した岩城港~今治港間で1.360円、自転車は区間にかかわらず一律580円ですが、現在上島町への航路へは小さな用紙に必要事項を記入して乗船券と一緒に渡すと自転車の料金が免除されます。自転車は後部デッキに載せられますが、潮を被ったりする事もありますし結構荒っぽいです、フェリーの車両甲板の様にロープで固定してくれるのかと思いきや、たまたまでしょうが倒れない様にペール缶で押さえつけられてました、なお航行中はデッキへは行けません。その割りに乗り場にはクリート付きのシューズで乗船するななんて厳しい事も書いてあります。

他のお客さんもいるのですがミックスドミトリーは私1人の貸しきりでした。本日の走行62.3キロ、気になるのは明日のお天気、愛媛県越智郡の桜井町道路元標と、予讃線で観音寺まで輪行し丸亀琴平観音寺自転車道を走って香川県綾歌郡の岡田村道路元標を経て丸亀駅から帰途に就くだけなのですが…

他のお客さんもいるのですがミックスドミトリーは私1人の貸しきりでした。本日の走行62.3キロ、気になるのは明日のお天気、愛媛県越智郡の桜井町道路元標と、予讃線で観音寺まで輪行し丸亀琴平観音寺自転車道を走って香川県綾歌郡の岡田村道路元標を経て丸亀駅から帰途に就くだけなのですが…

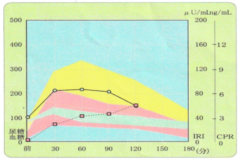

勤務明け、先日S先生処で受けた検査結果を伺いに行かなければならないのですが、雨雲レーダーはお昼前後に降る様な降らない様な… でも今日行っておかないと明々後日は台風が近づいてきているはずやし、一応バッグにはポンチョが入っているし、一路西へまずは腹ごしらえ!

勤務明け、先日S先生処で受けた検査結果を伺いに行かなければならないのですが、雨雲レーダーはお昼前後に降る様な降らない様な… でも今日行っておかないと明々後日は台風が近づいてきているはずやし、一応バッグにはポンチョが入っているし、一路西へまずは腹ごしらえ! 決して安心してられる値やないみたいで… って朝からご飯大盛りのトンカツ定食食うか、最近は’薄皮あんぱん’も’おはぎ’も’きんつば’もたとえ値引きシールが貼ってあっても我慢して、替わりにマンナンライフの蒟蒻ゼリーにしてますから。

決して安心してられる値やないみたいで… って朝からご飯大盛りのトンカツ定食食うか、最近は’薄皮あんぱん’も’おはぎ’も’きんつば’もたとえ値引きシールが貼ってあっても我慢して、替わりにマンナンライフの蒟蒻ゼリーにしてますから。 雨雲レーダーから雨雲は消え失せ青空が、やはり「ふるふる詐欺」かい、トンカツの分は走ろうと葛城川ぞいの京奈和自転車道を北上、

雨雲レーダーから雨雲は消え失せ青空が、やはり「ふるふる詐欺」かい、トンカツの分は走ろうと葛城川ぞいの京奈和自転車道を北上、 自転車道には戻らず、真っ直ぐ東へ、田原本でR24を跨ぎ更に東へ、法条橋で大和川に出ていつもの左岸を桜井へ、途中の公園のベンチでゴロっとなったりしながらお昼過ぎには桜井へ、陽射しはまだまだ厳しいですが、風に秋を少し感じられる日でした。本日の走行34.6キロ。

自転車道には戻らず、真っ直ぐ東へ、田原本でR24を跨ぎ更に東へ、法条橋で大和川に出ていつもの左岸を桜井へ、途中の公園のベンチでゴロっとなったりしながらお昼過ぎには桜井へ、陽射しはまだまだ厳しいですが、風に秋を少し感じられる日でした。本日の走行34.6キロ。