剣峠から五ヶ所湾の展望

先日、財布から出てきた近鉄の「株主優待乗車券」、8月の 大平街道ツーリング に行く際に、帰りが遅くなって「18きっぷ」のままでは桜井まで帰ってこれなくなった場合に、名古屋から近鉄利用で帰ってこられる様にと金券ショップで買って用意してあったものを、すっかり忘れていたのでした。 有効期限は年内一杯、1日有効のいわゆるフリー乗車券の類なら、大阪往復でもすれば足りるのですが、乗車1回限りでは元をとろうとすれば、名古屋や伊勢志摩辺りまで行かなければなりません。 そう云えば伊勢志摩方面は昨年は2,7,10月と3度ばかり行ったのに「伊勢志摩サミット」のせいではないですが今年は皆目。 そこで伊勢まで走り、内宮前の「おかげ横丁」で「赤福ぜんざい」でも戴いて、剣峠への道で「自撮り」 をして輪行で帰って来ようかと。

しかしこの季節に伊勢まで走り剣峠を越えて行こうとすれば、ASUKA号に私の脚力では暗いうちから走り出さなければ「自撮り」どころではありません。 4時40分には桜井を出発したのですが、まだ暗い中を大型車も少なくないR165を西峠へ向かうのは気分の良いものではありません、極力旧道や歩道を利用しながら行きます。 霊感とかの持ち合わせのない私には、余程真っ暗な芋ヶ峠を登るほうが安心です。 猪に突進されても車に突っ込まれる方が、例え熊でも暴走する車より勝ち目はあるかと。 ともかく小一時間で西峠へ、あとは風邪をひかぬ様に汗をかかない程度に頑張って走るだけです、菟田野松井橋のローソンで小休止、菓子類を仕入れてコーヒーで暖まります、この先暫くコンビニはありません。

0640 佐倉峠に到着、手前の温度表示は1℃を示しています。 凍結の心配はなさそうですが、ここから東吉野村鷲家(わしか)への下りが寒いのが。 ところで今日の出で立ちですが、この季節は相も変わらずアノラックにニッカ、寒暖の差が厳しい中を走る訳ですからベストで調節します、ニッカホースはハリソンの厚手の方、暗い時間帯は靴はMTB用のもの、ベストではなくフリースで調整する様にすれば良かったかなと後悔したのですが、日中の事を考えるとね、この時期は難しいです。 結局一番寒かったのは帰りの近鉄電車だったりして。

新木津(こつ)トンネルを抜け丁度7時に高見山を見上げるいつもポイントに到着、高見山は雲の上、東吉野の紅葉も盛りを過ぎた様です。

0754 高見登山口のバス停でトイレ休憩、一息入れただけで快調に走り高見トンネルに到着、1983年に開通した延長2,470mのトンネルです。 県境のトンネルで平日のこの時間、時折車がきますので、それなりの幅があるので歩道を行く事にしたのですが、これが曲者で、漏水凍結注意でしょうか、看板が歩道上に固定されていて、通るのに難渋します。 またここの歩道は待避所の部分が直角になっていて、無灯火だと非常に危険です。 (写真左)は高見トンネルを三重県側に抜けた処のループ橋、櫛田川上流の谷あいへと一気に高度を下げます。

高見トンネルを抜けると今では松阪市となっていますが、10年程前まで飯南郡飯高町と呼ばれた土地、箱庭の様な風景が拡がります。

VIDEO

高見峠を下ると必らずの様に立ち寄るのが波瀬(はぜ)宿です。 和歌山街道が高見峠を越えて最初の宿場で、本陣も置かれ4軒の旅籠があったそうです。 現在の国道166号線からは離れているため、静かな佇まいの山峡の集落です。 明治以降は波瀬村となりますが、ここには「里程標」の様式の石柱があります(50秒前後)、各面に「距津市元標七拾五粁四九壹」「距松阪元標五拾六粁八〇〇」「奈良県界六粁壹〇九」「距川俣村大字七日市拾三粁〇九〇」「昭和三年三月 三重県」とあります。 いわゆる大正道路法による「道路元標」とは異なる様式ですが、明治時代の「里程標」としては「昭和三年三月 三重県」は腑に落ちず、「里程標」の様式に準じた道路元標と云う考えも成り立ちます。

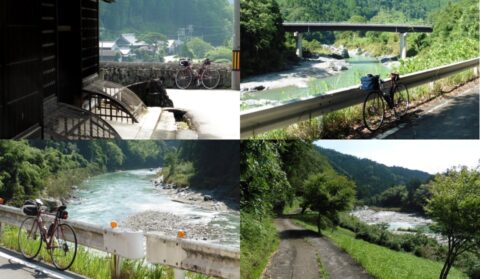

波瀬の集落を後にし国道へ戻りますが、折々に旧道へ入ります。 櫛田川の流れを愛でるには旧道を辿る事をお薦めします。

飯高町森を過ぎた辺りで県道569号へ入ります、県道と云っても途中まで改良が進み、国道のバイパスの様になっていて、宮本橋南詰からは国道422号となります。 その角に「つるや」と云うスーパーマーケットがあって、外に自販機が並んでいたりトイレもあり、こちらへ走ってきた時には毎回立ち寄る休憩ポイントとなっています。

過去3回の伊勢行きは、このまま櫛田川沿いに走り珍布(めずらし)峠に立ち寄ってから、伊勢別街道桜峠を越えて丹生大師、玉城経由で向かっていたのですが、今回はここから国道422号の湯谷峠をこえて宮川の中流域、大台町へ入り、宮川に沿って伊勢へ向かう事にしました。

ところでこの国道422号、滋賀県大津市から三重県北牟婁郡紀北町に至る路線なのですが、未開通区間が2ヶ所、他の国道との重複区間が7ヶ所、地図をみるとまるであみだくじの様な国道なのです。

湯谷トンネルと少し大台町側へ下った処にある湯谷不動、水場もあって夏は最高の休憩ポイントです。

下る途中に、陽射しに輝く紅葉が眼に停まったので、暫し撮影タイム。 先の事を考えるとあんまりのんびりともしてられないのですがね。

下りきった処で宮川ダム方面へ向かう国道と別れ宮川左岸の県道を東へ、左岸と云っても宮川はまったくと云って良い程見えません。 国道42号線に出る前に「もみじ館」と云う地元の名産品や食事のできる、道の駅を小さくした様な店があるので、少し大台町へ早めのお昼にします。 お目当ては「伊勢うどん」、以前とはメニューが変わっていて何やら定食中心に、肝心の「伊勢うどん」は隅の方に、それも700円也。 以前はもう少し当たり前の値段だった様な気がするのですが、800円のサービスランチを注文した方が賢い様な気もするのですが、それを目当てに走ってきて入った様なものなんで、やはり「伊勢うどん」を注文する事に。 確かに美味しいのですが、やはりどう考えても高い、おかげ横丁で単品頼んでもそないには。

この先、宮川の右岸に渡って県道747~38号と走るつもりだったのですが、曲がり損ねて引き返す気にもならずに左岸の県道770号、国道42号、県道709~119号と走る事にしたのですが。 巨大な紀勢道の橋梁をくぐります。

途中、国道42号は走りたくないですし、熊野古道伊勢路が平行してあるので、そちらを選んだのですが。 由緒のありそうな無名峠があったり「バカ曲り」と名付けられた道があったりと、雰囲気だけは良いのですが、結構時間を取られてしまいました。

ところでこの宮川沿いのルートですが、蛇行している宮川に沿っている上に、伊那谷の田切地形とまではいかなくても、宮川に流れ込む支流により浸食されていて、結果的に川に沿った道はアップダウンが多いのです。 紀伊半島の県道走破で以前にも一通り走っているので判ってはいたのですが。

ようやく宮川を左岸に渡り県道22号に、伊勢市街に入る手前で、自転車のくせに工事渋滞でなかなか前に進めず、それでも14時過ぎにおかげ横丁の「赤福」に無事到着。

流石にお伊勢さん、11月の平日であっても参詣の人や観光客で一杯です。 いつもなら赤福2個270円、夏なら赤福氷も良いのですが、季節柄お目当てのぜんざいは520円也、「赤福ぜんざい」の名前からもあっさり目の、どちらかと云うとおしるこの様な、日頃「まんま亭」の濃厚なのを戴いている身には些か物足りない。 「伊勢うどん」に続いてコスパでは外れの日だった様でして。

時刻はまだ15時前、ここまで既に100キロ以上走って来てフリーの方は心配はなさそうですし、と云うよりディレーラーのプーリーの方が嫌な感じなんですが。 さて食いもんの事は気を取り直して剣峠への県道12号へ入る事に、ここの入口が判りにくくて、国道23号の終点が県道12号の起点なのですが、内宮前の駐車場になっていて、両側に観光バスが並んでいるものですから、ちょっと知らないと駐車場の奥としか思えないのです、そして入り口には「大型車通行困難」の案内が。 番号から想像できる様に伊勢市と現在の南伊勢町、五ヶ所浦を結ぶ由緒あるルートなのですが、峠越えの1.5車線路で車にとっては迂回するルートの方がずっと早くて楽に行けるので、通う車は限られています。 五十鈴川に沿った鬱蒼とした森の中を緩やかなアップダウンが続き、谷を詰めた辺りからつづら折れとなり高さを稼いで剣峠へと、なんと伊勢市側は川縁にも拘わらずガードレールが皆無なのです。 その雰囲気の良さは自転車で走るには最高のコースですね、自転車版「日本の道百選」でもあれば間違いなく入るかと。 ただ高麗広の村を外れる辺りから峠を越えるまで、道が暗い上に小石が散乱していて、決してロードバイク向きとは、と云うかこの道の良さを感じられる人はツーリング車に乗る人でしょうね。

ところで剣峠の道、過去になんども走っていて多少なりとも紅葉を期待していたのですが、そちらの方は些か、色付きが悪いのか色付いていないのか、標高は低いですし温暖な土地ですが、ただもう11月も終わりですしまだこれからと云う事では。 ところで「自撮り」の方、この時間では道筋は殆ど日影になってしまっていて、準備はしてきたものの、やはりここは午前中でないと駄目な樣です、ある程度想像はついていたのですが。

1548 暗い切通を抜けて剣峠に到着です。 ここまで140キロあまり「自撮り」も不発で外れの多い今日のツーリング、標高こそ400mに届かない峠ですが、今迄で一番の五ヶ所湾の展望が待っていました。

剣峠で長居をしていたら、陽が傾き寒くなってきました。 昨年夏は勢いだけで賢島まで走って行きましたが、今日は志摩磯部駅でお開きにする事として、五ヶ所へと下ります。 相変わらず小石の散乱した路面、日没前この期に及んでパンクなどしては堪りませんので、慎重に下る事にします。

写真は五ヶ所湾の夕景、すっかり暗くなった国道260号と県道16号を走り、17時半過ぎに近鉄志摩磯部駅に到着、本日の走行は163キロとなり、久しぶりのセンチュリーランとなりました。 昨年位から100キロ前後のコースを走る事が多く、ついついそのペースで走ってしまい、今日位の距離になると前半のオーバーペースが祟る事がままあったのですが、今日は最後まで調子良く走る事ができました。 ただこの距離だとやはりパットのついたインナーを履いて来た方が良かったかなと、ちと反省。

さて電車の時刻も急ぐ事はないので、ゆっくりと輪行支度をしようとしたのですが、可変式にしたエンド保護金具 を120mmで持ってきてしまい使えず、ヘッド抜きはしたもののサドル~エンドを下に立てる事ができず、倒立状態で運ぶ事となってしまいました。 同じ近鉄沿線、改札をでる事なく宇治山田で急行に乗り換えただけで、空いた電車での2時間44分の輪行でしたので、さして苦にもなりませんでしたが。

明るくなったら出発する事にしていたのですが、「朝起きれるかなぁ」なんて云っていたVIVVAさん、5時位に出てれば追い付いて来るだろうとタカをくくってのんびりとR165西峠を登り、榛原から県道31号で菟田野へR166に入ります。いつもの休憩ポイントの松井橋のローソンに着くと既に待ってはるのは、何でも早く目が覚めて20分位前を走っていた様な、高見登山口のバス停までのんびりと行くつもりだったんですがネェ。VIVVAさん今日はUG兄さんから譲り受けたデ・ローサのチーム・ファラッティ・モデルで参戦、高見越でこのギアが踏めるんですからね、恐ろしや。

明るくなったら出発する事にしていたのですが、「朝起きれるかなぁ」なんて云っていたVIVVAさん、5時位に出てれば追い付いて来るだろうとタカをくくってのんびりとR165西峠を登り、榛原から県道31号で菟田野へR166に入ります。いつもの休憩ポイントの松井橋のローソンに着くと既に待ってはるのは、何でも早く目が覚めて20分位前を走っていた様な、高見登山口のバス停までのんびりと行くつもりだったんですがネェ。VIVVAさん今日はUG兄さんから譲り受けたデ・ローサのチーム・ファラッティ・モデルで参戦、高見越でこのギアが踏めるんですからね、恐ろしや。 佐倉峠を越えて東吉野村へ、苦手な鷲家(わしか)から新木津トンネルへの登り返しをVIVVAさんに追い立てられながら登ります。この週末は5月としては記録的な暑さになると云う話ですが、まだまだこの時間は11℃とか肌寒い位なのですが。鷲家から東のR166はかつて和歌山街道と呼ばれた道、紀州藩が初期に参勤交代に使ったり、支城であった松阪城とを結んでいた街道です。同じ紀伊半島を横断する旧街道でも、山あいの宿場や集落を繋いで行く伊勢本街道とは趣きが違うのが面白いかと。

佐倉峠を越えて東吉野村へ、苦手な鷲家(わしか)から新木津トンネルへの登り返しをVIVVAさんに追い立てられながら登ります。この週末は5月としては記録的な暑さになると云う話ですが、まだまだこの時間は11℃とか肌寒い位なのですが。鷲家から東のR166はかつて和歌山街道と呼ばれた道、紀州藩が初期に参勤交代に使ったり、支城であった松阪城とを結んでいた街道です。同じ紀伊半島を横断する旧街道でも、山あいの宿場や集落を繋いで行く伊勢本街道とは趣きが違うのが面白いかと。

無事に高見トンネルを抜け、ループ橋で写真を撮ろうと先に行って貰うと、その速い事と云ったら、こちらはフロントディレーラーの調子が今一つですんなりアウターに入ってくれず、あっと云う間に離されてしまい、ループ橋での写真は撮れず仕舞い。

無事に高見トンネルを抜け、ループ橋で写真を撮ろうと先に行って貰うと、その速い事と云ったら、こちらはフロントディレーラーの調子が今一つですんなりアウターに入ってくれず、あっと云う間に離されてしまい、ループ橋での写真は撮れず仕舞い。 私がR166を走るときは極力旧道や櫛田川を挟んだ対岸路を選んで行くのですが、写真は和歌山街道波瀬宿、現在の国道ルートから少し離れている事もあって、静かで昔の風情を残しています。少々判りにくいですが、お勧めです。

私がR166を走るときは極力旧道や櫛田川を挟んだ対岸路を選んで行くのですが、写真は和歌山街道波瀬宿、現在の国道ルートから少し離れている事もあって、静かで昔の風情を残しています。少々判りにくいですが、お勧めです。

櫛田川沿いのR166を快調に飛ばして、いつもなら経由する旧道を幾つか端折ってしまいましたが、飯南町森からは右岸の県道569号へ。

櫛田川沿いのR166を快調に飛ばして、いつもなら経由する旧道を幾つか端折ってしまいましたが、飯南町森からは右岸の県道569号へ。 櫛田川右岸の県道他を上手く継いで走って行くと、交通量も少なく、木陰の多い道なんで真夏でも快適に走る事ができます。

櫛田川右岸の県道他を上手く継いで走って行くと、交通量も少なく、木陰の多い道なんで真夏でも快適に走る事ができます。

右岸に渡ってきたR166と入れ替わる様に左岸へ、櫛田川の蛇行部分をショートカットする様に越える珍布(めずらし)峠への道へ。

右岸に渡ってきたR166と入れ替わる様に左岸へ、櫛田川の蛇行部分をショートカットする様に越える珍布(めずらし)峠への道へ。 岩盤を切り開いた深い切通が印象的な珍布峠、ここ数年で案内板が設置されたりと少しは知られる様になりました。なお道の駅「飯高駅」は櫛田川を挟んだ対岸に位置しますので、珍布峠を越えると通りすぎてしまいます。

岩盤を切り開いた深い切通が印象的な珍布峠、ここ数年で案内板が設置されたりと少しは知られる様になりました。なお道の駅「飯高駅」は櫛田川を挟んだ対岸に位置しますので、珍布峠を越えると通りすぎてしまいます。

再び右岸に渡って県道751号を行きます、途中に局ヶ岳をバックに櫛田川に架かる新旧の橋、鉄橋と沈下橋を望むお気に入りのポイントがあります、折角ですのでVIVVAさんにモデルになって貰いました。このまま右岸を走りR166に戻る事なくR368に入り桜峠を越えて多気町へ。

再び右岸に渡って県道751号を行きます、途中に局ヶ岳をバックに櫛田川に架かる新旧の橋、鉄橋と沈下橋を望むお気に入りのポイントがあります、折角ですのでVIVVAさんにモデルになって貰いました。このまま右岸を走りR166に戻る事なくR368に入り桜峠を越えて多気町へ。

丹生大師の向かい、小さな道の駅と云った感じの「ふれあいの館」に丁度11時、ここでお昼にします。

丹生大師の向かい、小さな道の駅と云った感じの「ふれあいの館」に丁度11時、ここでお昼にします。

丹生大師の先は非常に道が判りにくいのですが、伊勢自動車道の下をくぐりピークを越えて行くと、熊野街道にでます(写真右)。暫く紀勢本線と並行する様に走って仁田でR42を跨いで県道13号へ。

丹生大師の先は非常に道が判りにくいのですが、伊勢自動車道の下をくぐりピークを越えて行くと、熊野街道にでます(写真右)。暫く紀勢本線と並行する様に走って仁田でR42を跨いで県道13号へ。 結構交通量の多い道路なのですが、お昼時だったのが幸いしてか旧街道を織り混ぜながら東へ、1243には宮川に架かる度会橋を渡って伊勢市街へ、今まででは最速の時間で伊勢へやってきました。

結構交通量の多い道路なのですが、お昼時だったのが幸いしてか旧街道を織り混ぜながら東へ、1243には宮川に架かる度会橋を渡って伊勢市街へ、今まででは最速の時間で伊勢へやってきました。 13時過ぎには内宮前に到着、平日でも「おかげ横町」は観光客で一杯、ご多分に漏れず彼の国の人の多い事と云ったら。「赤福氷」目当てに走ってきたのですが、本店向かいの店舗は催事をやっていて、ネットで調べると「赤福氷」は6月26日から、ただ二見支店は4月20日から提供している由、いずれにせよ二見ヶ浦経由で鳥羽へ向かう予定でしたので、一踏ん張り二見へ。

13時過ぎには内宮前に到着、平日でも「おかげ横町」は観光客で一杯、ご多分に漏れず彼の国の人の多い事と云ったら。「赤福氷」目当てに走ってきたのですが、本店向かいの店舗は催事をやっていて、ネットで調べると「赤福氷」は6月26日から、ただ二見支店は4月20日から提供している由、いずれにせよ二見ヶ浦経由で鳥羽へ向かう予定でしたので、一踏ん張り二見へ。

JR参宮線二見浦駅から海岸への通り沿いにある二見店、「おかげ横町」の喧騒とはうってかわって落ち着いて頂く事ができます。元より「赤福氷」は二見店が海水浴客向けに販売したのが始まりだとか、心なしか入っている赤福の量が本店より多い様な気がします。ちょっと寂れた観光地の感のある二見浦ですが、なかなか風情があります。ちなみに私の小学校の修学旅行は伊勢、二見浦、鳥羽、まだ三重交通志摩線の名残りの車両が走っていた時代です(1,067mm軌750V電化)。

JR参宮線二見浦駅から海岸への通り沿いにある二見店、「おかげ横町」の喧騒とはうってかわって落ち着いて頂く事ができます。元より「赤福氷」は二見店が海水浴客向けに販売したのが始まりだとか、心なしか入っている赤福の量が本店より多い様な気がします。ちょっと寂れた観光地の感のある二見浦ですが、なかなか風情があります。ちなみに私の小学校の修学旅行は伊勢、二見浦、鳥羽、まだ三重交通志摩線の名残りの車両が走っていた時代です(1,067mm軌750V電化)。 「東の海へ」と云う事で夫婦岩の見える海岸までやってきました。なお紀伊半島最東端は一昨年に行った鳥羽市国崎町の鎧崎になるのですが「東の海へ、センチュリーラン」。

「東の海へ」と云う事で夫婦岩の見える海岸までやってきました。なお紀伊半島最東端は一昨年に行った鳥羽市国崎町の鎧崎になるのですが「東の海へ、センチュリーラン」。 二見浦からはやや交通量が多いですが、海岸沿いに新旧のR42を走ります。(Photo : VIVVAさん)

二見浦からはやや交通量が多いですが、海岸沿いに新旧のR42を走ります。(Photo : VIVVAさん) 15時少し前に鳥羽駅に到着、時間もありますのでこの先どうしようかと云う事になったのですが、線路沿いに走るならともかく風光明媚な海岸沿いを行くと、志摩磯部駅まででも結構な距離になります。VIVVAさんの心は既に駅近くの店に並ぶ酒の肴に…

15時少し前に鳥羽駅に到着、時間もありますのでこの先どうしようかと云う事になったのですが、線路沿いに走るならともかく風光明媚な海岸沿いを行くと、志摩磯部駅まででも結構な距離になります。VIVVAさんの心は既に駅近くの店に並ぶ酒の肴に…

ちゃんとしたサイズの集合写真や自転車の他の画像は「ツーリングの記録 2016」(要認証)の方でご覧頂けます。

ちゃんとしたサイズの集合写真や自転車の他の画像は「ツーリングの記録 2016」(要認証)の方でご覧頂けます。

今回は予め橿原市の金券ショップで買っておいた近鉄の株主優待乗車券を利用します。 近畿日本鉄道の路線のド真ん中に住んでいると名古屋または志摩方面まで行かないとメリットはないのですが、往路の桜井~鳥羽、復路の賢島~桜井で650円ばかしお得になる勘定です。 鳥羽駅まで輪行してスタートです、最初の目的地は鳥羽展望台、三重県道<128>磯部鳥羽線いわゆるパールロードを走らないと行けない処なのですが、いつも志摩方面へ行く時は平行している昔からの県道<750>阿児磯部鳥羽線を走っているので、麻生の浦大橋を除いて一度も走った事がありません、もちろん一般県道で自転車も走って構わない訳ですが、いわゆる観光ドライブウェイ、ロードならまだしも小径車に相応しい道ではありません、今回もできる限り走りたくないので極力<750>を走って行く事にします。

今回は予め橿原市の金券ショップで買っておいた近鉄の株主優待乗車券を利用します。 近畿日本鉄道の路線のド真ん中に住んでいると名古屋または志摩方面まで行かないとメリットはないのですが、往路の桜井~鳥羽、復路の賢島~桜井で650円ばかしお得になる勘定です。 鳥羽駅まで輪行してスタートです、最初の目的地は鳥羽展望台、三重県道<128>磯部鳥羽線いわゆるパールロードを走らないと行けない処なのですが、いつも志摩方面へ行く時は平行している昔からの県道<750>阿児磯部鳥羽線を走っているので、麻生の浦大橋を除いて一度も走った事がありません、もちろん一般県道で自転車も走って構わない訳ですが、いわゆる観光ドライブウェイ、ロードならまだしも小径車に相応しい道ではありません、今回もできる限り走りたくないので極力<750>を走って行く事にします。