今日22日は年末恒例の「石川ポタ」、ただ天気があまりに思わしくないので29日に延期と云う事になったのですが、主催者のUG兄さんから急遽「ロッシン研究会」を八尾市の自転車カフェ?「FRANCY JEFFERS」で行うと云う話に、元よりビンテージバイクに造詣がある訳でもないのですが、賑やかし兼集合写真係りとして馳せ参じる事に、まぁこの季節は何か理由がないと走り出せないのもでして。

今日22日は年末恒例の「石川ポタ」、ただ天気があまりに思わしくないので29日に延期と云う事になったのですが、主催者のUG兄さんから急遽「ロッシン研究会」を八尾市の自転車カフェ?「FRANCY JEFFERS」で行うと云う話に、元よりビンテージバイクに造詣がある訳でもないのですが、賑やかし兼集合写真係りとして馳せ参じる事に、まぁこの季節は何か理由がないと走り出せないのもでして。

予報では午後から降り出すのが確実ですので、身軽なロードで輪行袋を用意してR165をひた走り30キロ余りの道のりを大阪府柏原市へ。「FRANCY JEFFERS」は外環沿いにあるのですが、R170は新旧ともに車が多くて走り難いので恩智川沿いの道を北上します、近鉄信貴線を越える辺りで道が途切れて難儀しましたが、どうにか約束の11時半過ぎに到着。

予報では午後から降り出すのが確実ですので、身軽なロードで輪行袋を用意してR165をひた走り30キロ余りの道のりを大阪府柏原市へ。「FRANCY JEFFERS」は外環沿いにあるのですが、R170は新旧ともに車が多くて走り難いので恩智川沿いの道を北上します、近鉄信貴線を越える辺りで道が途切れて難儀しましたが、どうにか約束の11時半過ぎに到着。

倉庫を改修したかの建物は手前の駐車スペースが広くて、知らないとちょっと入り難い感じ、屋外にもサイクルラックも設置されていますが、自転車を押して店内に入る事ができます。

倉庫を改修したかの建物は手前の駐車スペースが広くて、知らないとちょっと入り難い感じ、屋外にもサイクルラックも設置されていますが、自転車を押して店内に入る事ができます。

一歩中へ入ると2階フロアへの巨大なスロープが。カフェメニュー以外にパスタ、ピザ、ドリア、持ち帰りのバームクーヘンが売りなのかな。

一歩中へ入ると2階フロアへの巨大なスロープが。カフェメニュー以外にパスタ、ピザ、ドリア、持ち帰りのバームクーヘンが売りなのかな。

アクセサリやインテリア関係の物販も行っています。

アクセサリやインテリア関係の物販も行っています。

2階フロアへ、別に借り切っている訳でもないのですが、皆さん好きな様にやっています。

2階フロアへ、別に借り切っている訳でもないのですが、皆さん好きな様にやっています。

下からカレーの良い香りがして堪らなかったので、私は焼きカレードリアをチョイス。

下からカレーの良い香りがして堪らなかったので、私は焼きカレードリアをチョイス。

昨日午後に急遽決まったのに5台のオールドロッシン、いわゆるロシニョール・ロッシンと呼ばれる古いロゴのものが集結。

昨日午後に急遽決まったのに5台のオールドロッシン、いわゆるロシニョール・ロッシンと呼ばれる古いロゴのものが集結。

この辺りの薀蓄はまえださんといぬいさんのブログを見てくださいね。

この辺りの薀蓄はまえださんといぬいさんのブログを見てくださいね。

紅一点、まいまい姫もロッシンオーナー。

紅一点、まいまい姫もロッシンオーナー。

いぬいさんのジャージとキャップのコレクションも見ものです。

いぬいさんのジャージとキャップのコレクションも見ものです。

さて雨雲レーダーを見るとそろそろ降り出してきそうな按配、今日ここまで走ってきたのは私だけですので、早々に退散させて貰う事に。

輪行で桜井へ帰るには近鉄大阪線の河内山本駅か高安駅まで2~3キロ走れば良いのですが、一番近い信貴線の服部川駅へ行く事に、河内山本駅から信貴山口駅までの2.8キロの支線なのですが、物心付いてから乗った記憶がないのですよね、服部川駅前後には近鉄では最急の40‰勾配があるのですよ。本日の走行37.0キロ。

輪行で桜井へ帰るには近鉄大阪線の河内山本駅か高安駅まで2~3キロ走れば良いのですが、一番近い信貴線の服部川駅へ行く事に、河内山本駅から信貴山口駅までの2.8キロの支線なのですが、物心付いてから乗った記憶がないのですよね、服部川駅前後には近鉄では最急の40‰勾配があるのですよ。本日の走行37.0キロ。

なお集合写真を含む写真をアップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

「月うさぎ 酒池肉輪会」(2日目)

Photo : takashi Sasaki

12月だけに標高500mの「月うさぎ」の朝は寒いです、なかなか寝袋から出られませんが、カフェの営業開始時間の10時までに撤収するのがお約束ですので、7時位には起き出して朝食やら片付けやら。

9時半には集合写真を撮って一応解散。今日は昨日の3名にMt.なおじさんが加わり大宇陀野依の「おごぽご」まで4人一緒に走る事になりました。

その前に「キャンプ候補地」を見学。

その前に「キャンプ候補地」を見学。

芳野(ほうの)川沿いの道を下り、少し遠回りして宇陀川沿いに遡って「おごぽご」へ。

ここでMt.なおじさんとお別れし女寄峠をバヒュンと下って、本日の走行36.9キロ。

ここでMt.なおじさんとお別れし女寄峠をバヒュンと下って、本日の走行36.9キロ。

今回は初めての試みでしたが、皆さん快適に過ごして頂いた様で、ショコラさん、kiki君、竹元プロとシェフ不在が残念だったかな、キャンプとは別に来年も是非やりたいと思っております。

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

「月うさぎ 酒池肉輪会」(1日目)

2010年10月から2018年4月までの13回、当時東吉野村谷尻(たんじり)にあった古民家カフェ「月うさぎ」の庭先を借りて行われていた「月うさぎキャンプ」、一谷峠をはさんだ北側の宇陀市菟田野岩端(いわはし)への移転によりスペースの関係でキャンプができなくなってしまい寂しい思いをしていたのですが、新たな試みでグループ「酒池肉輪会」のイベントとして寝袋持参でインドアでの泊まり込み持ち寄り宴会を行なう事になりました。

2010年10月から2018年4月までの13回、当時東吉野村谷尻(たんじり)にあった古民家カフェ「月うさぎ」の庭先を借りて行われていた「月うさぎキャンプ」、一谷峠をはさんだ北側の宇陀市菟田野岩端(いわはし)への移転によりスペースの関係でキャンプができなくなってしまい寂しい思いをしていたのですが、新たな試みでグループ「酒池肉輪会」のイベントとして寝袋持参でインドアでの泊まり込み持ち寄り宴会を行なう事になりました。

今回はテントと火器がないのですが、鍋2つと食材を詰め込む事になりフロントは15キロ超に。

今回はテントと火器がないのですが、鍋2つと食材を詰め込む事になりフロントは15キロ超に。

明日香村のセブイレでつっちーさんと待ちあわせ。宇陀市への移転で以前にも増して吉野周りが遠回りになっているのですが、それでも車の少ない芋ヶ峠を越えて吉野経由で行く事に。今回は富士原さんが伴走役に馳せ参じてくれました、もちろん大阪から自走で。(写真 : 富士原さん)

明日香村のセブイレでつっちーさんと待ちあわせ。宇陀市への移転で以前にも増して吉野周りが遠回りになっているのですが、それでも車の少ない芋ヶ峠を越えて吉野経由で行く事に。今回は富士原さんが伴走役に馳せ参じてくれました、もちろん大阪から自走で。(写真 : 富士原さん)

芋ヶ峠の明日香村側に短いとは云え3ヶ所ばかり極端に斜度がキツくなる箇所があるのですが、一度足を付いてしまうとクソ重いキャンピング車は漕ぎ出せなくなるので意地でも乗り越えなければなりません。(写真 : 富士原さん)

芋ヶ峠の明日香村側に短いとは云え3ヶ所ばかり極端に斜度がキツくなる箇所があるのですが、一度足を付いてしまうとクソ重いキャンピング車は漕ぎ出せなくなるので意地でも乗り越えなければなりません。(写真 : 富士原さん)

1953年生、同い歳のつっちーさんに3分9秒遅れで芋ヶ峠へ。(写真 : 富士原さん)

1953年生、同い歳のつっちーさんに3分9秒遅れで芋ヶ峠へ。(写真 : 富士原さん)

吉野町へ下りローソンで一息入れ、妹背大橋から柴橋までは吉野川左岸の県道39号五條線を走り、再び右岸のR370を継いで行きます、快調にアルプスローバーを駆るつっちーさん。

吉野町へ下りローソンで一息入れ、妹背大橋から柴橋までは吉野川左岸の県道39号五條線を走り、再び右岸のR370を継いで行きます、快調にアルプスローバーを駆るつっちーさん。

窪垣内でR370と別れ県道16号吉野東吉野線へ、この後つっちーさんに離されて富士原さんに追っかけて貰う事に、ニホンオオカミ像前にて。(写真 : 富士原さん)

窪垣内でR370と別れ県道16号吉野東吉野線へ、この後つっちーさんに離されて富士原さんに追っかけて貰う事に、ニホンオオカミ像前にて。(写真 : 富士原さん)

東吉野村役場のある小川からは高見川右岸の県道220号大又小川線の対岸路を走ります。

東吉野村役場のある小川からは高見川右岸の県道220号大又小川線の対岸路を走ります。

東吉野村小(おむら)「麦笑」にて、吉野周りはここと「よしの庵」にカレンダーを届けるミッションもあるのです。最近、バイクラックを用意されましたので、どうぞご利用をとの事。

東吉野村小(おむら)「麦笑」にて、吉野周りはここと「よしの庵」にカレンダーを届けるミッションもあるのです。最近、バイクラックを用意されましたので、どうぞご利用をとの事。

「よしの庵」は明日15日で今年の営業は終了し来年3月まで休みとなります、12月と3月は温かいのも用意して貰えます。日帰りの富士原さん、柏原には明るいうちに帰りたいねと云う事でここでお別れする事に、有難うございました。「月うさぎ」へは昼間の営業の終わる頃に到着する事にしていますので、向かいのカフェ「空木」で時間調整する事に、そうこうしていると明日香村のチネリ怪人vivvaさんが追いついてきました。

「よしの庵」は明日15日で今年の営業は終了し来年3月まで休みとなります、12月と3月は温かいのも用意して貰えます。日帰りの富士原さん、柏原には明るいうちに帰りたいねと云う事でここでお別れする事に、有難うございました。「月うさぎ」へは昼間の営業の終わる頃に到着する事にしていますので、向かいのカフェ「空木」で時間調整する事に、そうこうしていると明日香村のチネリ怪人vivvaさんが追いついてきました。

面子が入れ替わってvivvaさんと3人で吉野川の支流高見川沿いの県道221号小村木津線を行きます。

面子が入れ替わってvivvaさんと3人で吉野川の支流高見川沿いの県道221号小村木津線を行きます。

曇り時々晴れのお天気でしたが高見山が出迎えてくれました。

曇り時々晴れのお天気でしたが高見山が出迎えてくれました。

木津(こつ)集落の中を抜けて県道251号谷尻木津線、以前は谷尻の三叉路を右へ向かったのですが、左折して一谷峠へ。

木津(こつ)集落の中を抜けて県道251号谷尻木津線、以前は谷尻の三叉路を右へ向かったのですが、左折して一谷峠へ。

東吉野村と宇陀市の境になる一谷峠(590m)を越えて岩端へ、「月うさぎ」まで集落の中を800m程登り返します。

東吉野村と宇陀市の境になる一谷峠(590m)を越えて岩端へ、「月うさぎ」まで集落の中を800m程登り返します。

神奈川からの佐々木さんの車が追いついてきました、関東組は昼間思い思いのコースを走ってきた様です。

神奈川からの佐々木さんの車が追いついてきました、関東組は昼間思い思いのコースを走ってきた様です。

60キロ近く走って「月うさぎ」到着、今回の参加は神奈川、愛知、三重、滋賀、奈良、大阪の10名。(写真 : 佐々木さん)

60キロ近く走って「月うさぎ」到着、今回の参加は神奈川、愛知、三重、滋賀、奈良、大阪の10名。(写真 : 佐々木さん)

まずは持って来たお酒を並べるのがご挨拶と云いますが儀式です。(写真 : 佐々木さん)

まずは持って来たお酒を並べるのがご挨拶と云いますが儀式です。(写真 : 佐々木さん)

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

「まんま亭」のその後

ちょっと寒いけどお天気は最高、カレンダー配達の続きで御所市の輪童さんちから大和高田の元クライアントの後、今週末の「月うさぎ 酒池肉輪会」に持ってゆく酒を仕入れに奈良市へ向かう事に、元々そちらの方に造詣が深い訳でもないのですが、遠路川崎から来られるS氏が先日飲んだ奈良の酒が良かったと云うので、じゃそれを仕入れに行こうと、生駒の蔵元まで行くのもちょっと遠いしルートが愉しくないし蔵元で小売していかも判らないので、ならまち近くで奈良の地酒なら殆ど置いているらしい酒屋「なら泉勇斎」へ向う事にし、葛城川沿いの飛鳥葛城自転車道(県道274号明日香大和郡山自転車道線)を北上します。

ちょっと寒いけどお天気は最高、カレンダー配達の続きで御所市の輪童さんちから大和高田の元クライアントの後、今週末の「月うさぎ 酒池肉輪会」に持ってゆく酒を仕入れに奈良市へ向かう事に、元々そちらの方に造詣が深い訳でもないのですが、遠路川崎から来られるS氏が先日飲んだ奈良の酒が良かったと云うので、じゃそれを仕入れに行こうと、生駒の蔵元まで行くのもちょっと遠いしルートが愉しくないし蔵元で小売していかも判らないので、ならまち近くで奈良の地酒なら殆ど置いているらしい酒屋「なら泉勇斎」へ向う事にし、葛城川沿いの飛鳥葛城自転車道(県道274号明日香大和郡山自転車道線)を北上します。 大和川を跨いでから佐保川沿いの自転車道を北上するつもりがあちらこちらで護岸工事をやっていて通行止、まともに進めません。どうにか桜井線の京終(きょうばて)駅へたどり着きます、最近駅舎をリニューアルしてカフェまであります。

大和川を跨いでから佐保川沿いの自転車道を北上するつもりがあちらこちらで護岸工事をやっていて通行止、まともに進めません。どうにか桜井線の京終(きょうばて)駅へたどり着きます、最近駅舎をリニューアルしてカフェまであります。

京終駅から北へならまち大通りを跨いで下御門商店街に入って一辻目を東へ、甘党には「こたろう」の通りと云えばすぐ判る場所、目的の「嬉長」を入手して本日の予定終了、近くだから「よしの舎」にでも寄ってぜんざいでも食って帰ろうかと思っていたら、思い出したのが一昨年2月に惜しまれつつ閉店した「まんま亭」、そのあとがジェラートのお店になっているとか、温かいぜんざいを食おうと思っていたのでジェラートもなんだけど、何なとあるだろうと新薬師寺への坂を久しぶりに登ります。

京終駅から北へならまち大通りを跨いで下御門商店街に入って一辻目を東へ、甘党には「こたろう」の通りと云えばすぐ判る場所、目的の「嬉長」を入手して本日の予定終了、近くだから「よしの舎」にでも寄ってぜんざいでも食って帰ろうかと思っていたら、思い出したのが一昨年2月に惜しまれつつ閉店した「まんま亭」、そのあとがジェラートのお店になっているとか、温かいぜんざいを食おうと思っていたのでジェラートもなんだけど、何なとあるだろうと新薬師寺への坂を久しぶりに登ります。 建物はほぼ以前の「まんま亭」のまんま、塗り替えられているのでエスニックな雰囲気は薄らいでますが、段差もそのままでサイクルラックもあります。でもジェラートってなんやと云いかねない齢六十六のおっさんにお洒落なジェラート専門店はちょっと敷居が高いかな。

建物はほぼ以前の「まんま亭」のまんま、塗り替えられているのでエスニックな雰囲気は薄らいでますが、段差もそのままでサイクルラックもあります。でもジェラートってなんやと云いかねない齢六十六のおっさんにお洒落なジェラート専門店はちょっと敷居が高いかな。 まずは中が広いのに驚き、元の居室部分まで店舗になったと云う事なのかな、入ってすぐ右がカウンター席になっていて、ぜんざいではなくカフェラテを頂きます、そこから見える風景は昔のままです。

まずは中が広いのに驚き、元の居室部分まで店舗になったと云う事なのかな、入ってすぐ右がカウンター席になっていて、ぜんざいではなくカフェラテを頂きます、そこから見える風景は昔のままです。

陽が傾く中を県道188号高畑山線から上ッ道を帰途に、桜井まで帰ってきた辺りで、アノラックのポケットに入れていた鍵を失くしている事に気が付きます、思いつくのはベストを脱いだ飛鳥葛城自転車道で写真を撮っていた時かジェラートのお店「GELATERIA FIORE」しか考えられません、予備があるので差し当たり困る事はないのですが、帰宅後電話を入れるとやはりジェラートのお店でした、近々取りに伺う旨を伝えます。 ただ水曜定休に今週は木曜も休みとの事、明日を逃すと来週まで取りに行けません、忘れ物をほったらかしにしておくのもなんですしね。土曜に「まんま亭」の話題を持ち出した某Rママにランチ食いに行こうぜと誘ったのですが案の定振られましたので、一人寂しく昨日走った高畑山線を北へ、若草山が綺麗に見えます、来月には山焼きなんですね。

ただ水曜定休に今週は木曜も休みとの事、明日を逃すと来週まで取りに行けません、忘れ物をほったらかしにしておくのもなんですしね。土曜に「まんま亭」の話題を持ち出した某Rママにランチ食いに行こうぜと誘ったのですが案の定振られましたので、一人寂しく昨日走った高畑山線を北へ、若草山が綺麗に見えます、来月には山焼きなんですね。

無事鍵を受け取って、昨日は入らなかったランチを頂く事に、中ほどの2人掛けのテーブル席、なかなか居心地が良いので気に入りました。

無事鍵を受け取って、昨日は入らなかったランチを頂く事に、中ほどの2人掛けのテーブル席、なかなか居心地が良いので気に入りました。

ランチはパスタとピザで2種類ずつ、ベーコンと蕪のパスタかな、を頂きます。「少しだけランチもやってます」との案内なので、遅いとないのかも、まぁジェラート専門店ですから。

ランチはパスタとピザで2種類ずつ、ベーコンと蕪のパスタかな、を頂きます。「少しだけランチもやってます」との案内なので、遅いとないのかも、まぁジェラート専門店ですから。

ジェラートは暖かくなってからの機会に、ランチに満足して「GELATERIA FIORE」を後にします。京終駅から佐保川べりに出て南へ、打合橋から羅城門橋の間が通行止めですから迂回しなければなりません(写真左)、国道25号線に架かる筒井橋から三郷橋までも来年3月まで通行止(写真右、一部は休日は通れる様ですが)、なにやら県広報誌でもご自慢の京奈和自転車道ですが、供用された区間もこの有様です。

ジェラートは暖かくなってからの機会に、ランチに満足して「GELATERIA FIORE」を後にします。京終駅から佐保川べりに出て南へ、打合橋から羅城門橋の間が通行止めですから迂回しなければなりません(写真左)、国道25号線に架かる筒井橋から三郷橋までも来年3月まで通行止(写真右、一部は休日は通れる様ですが)、なにやら県広報誌でもご自慢の京奈和自転車道ですが、供用された区間もこの有様です。

筒井橋からR25を西へ、3ヶ月あいてしまいましたが献血に、ティッシュにトイレットペーパー、ラップに歯磨き、粗品も良いけど、あの10回毎の杯だけはどないかしてくれんのかな、ゴミですよ。

筒井橋からR25を西へ、3ヶ月あいてしまいましたが献血に、ティッシュにトイレットペーパー、ラップに歯磨き、粗品も良いけど、あの10回毎の杯だけはどないかしてくれんのかな、ゴミですよ。 大和川沿いに出て三輪山を望む川べりの道を快走、昨日今日の走行72.9キロと51.1キロ、走っていて心地良い2日でした。

大和川沿いに出て三輪山を望む川べりの道を快走、昨日今日の走行72.9キロと51.1キロ、走っていて心地良い2日でした。

お疲れ様 PIXUS MX850

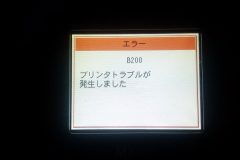

2008年12月以来、3代目のインクジェット複合機として頑張って貰ったCanonのPixus MX850、騙し騙し印刷できるまでには復旧させたのですが…

2008年12月以来、3代目のインクジェット複合機として頑張って貰ったCanonのPixus MX850、騙し騙し印刷できるまでには復旧させたのですが…

結論としてヘッドを外した状態ならサービスモードに入れる事が判り、リセットしてB200エラーを回避して、洗浄したヘッドとインクカートリッジを取り付ける事で、イニシャルやインクロー等のアクションが発生しない限り動作を続ける事が可能、3つある手持ちのヘッドのうち2つは顔料ブラック以外は綺麗に印刷ができるまでに。

ただ顔料ブラックは正常に印刷できません、数千円のヘッドを入手すれば、まだ暫くは使い続ける事ができそうなんですが、現行機種の価格と機能を考慮しながら後継機を探す事に、ランニングコストを考えると話題のギガタンク機もありますがやや割高。既に仕事ではなくなったので固定の電話回線は廃止しているのでFAX機能は不要、ただスキャナ機能を持った複合機はほしいところで、ADFはあえて要らないがCD/DVDのレーベル印刷機能はほしい処。FAX機能を外せば選択肢は拡がるもので、以前から欲しかったA3機も視野に入ってきました。

CanonのTS9530、A4機のTS8530からFAX機能を除いてレーベル印刷がついた5色独立タンクのA3機、なのに設置面積はMX850と変わらないどころか高さは低い。但しスキャナはA4までで、従来のCanonのA3機の様にA3ノビサイズに対応していない。有線/無線LANに対応、今どきのプリンタですからスマホにも対応等々、十分に要求仕様を満たしているのですが、お値段が3万円台は悩ましいところ、それも年末のこの時期にインクジェットプリンタを買い換えるのは価格的にタイミングが悪い様な気もしないでもない、。ぁ昔の事を考えれば随分と安いのですがね。しかしまともに動くプリンタが無ければ年賀状もクリックポストのラベルもおぼつかない。

そうこう躊躇しているとAMAZONでの価格が27,000円台まで下がり、価格.COMでの過去最低価格を更新した様な、もうポチるしなないですね。

アマテンでギフト券を購入し、AMAZONのポイントバックを考えると25,000円程で買えた計算に。メディアからのインストールがしっくりしない割りにネットからのインストールの方がすんなり行くのが、やはりA3機ゆえに給排紙トレイを引き出すとデカい、なおスマホからのプリントをするならPCとの有線LAN接続は使えない。インストールやマニュアルで互換インク使用への警告がくどい、やはりランニングコストは高くならざる得ないのが。

アマテンでギフト券を購入し、AMAZONのポイントバックを考えると25,000円程で買えた計算に。メディアからのインストールがしっくりしない割りにネットからのインストールの方がすんなり行くのが、やはりA3機ゆえに給排紙トレイを引き出すとデカい、なおスマホからのプリントをするならPCとの有線LAN接続は使えない。インストールやマニュアルで互換インク使用への警告がくどい、やはりランニングコストは高くならざる得ないのが。

タイトルは「カレンダー配達サイク」だったのですが

今日土曜はカレンダーを配達に芋ヶ峠を越えて東吉野方面に走ろうと考えていたですが、ちょっと気になる事があって、出勤してきたナースに脅かされて月曜日に予定していたルートを繰り上げて回る事に、大和高田の「フリーアドヴァンス」を経て酒本医院へ、まぁとりあえずは大した事はなさそうなんで、橿原の「よろづ」で今日のサービスは「鶏カラのチリソース・豚ロース串カツ」とたらふく食って、明日香村の「某司法書士事務所」から「めんどや」へ。

今日土曜はカレンダーを配達に芋ヶ峠を越えて東吉野方面に走ろうと考えていたですが、ちょっと気になる事があって、出勤してきたナースに脅かされて月曜日に予定していたルートを繰り上げて回る事に、大和高田の「フリーアドヴァンス」を経て酒本医院へ、まぁとりあえずは大した事はなさそうなんで、橿原の「よろづ」で今日のサービスは「鶏カラのチリソース・豚ロース串カツ」とたらふく食って、明日香村の「某司法書士事務所」から「めんどや」へ。

腹ごなしもできたので橿原市に戻って「4’season」へ、今シーズン初ぜんざいです。本日の走行32.4キロ。

腹ごなしもできたので橿原市に戻って「4’season」へ、今シーズン初ぜんざいです。本日の走行32.4キロ。

余りそうな食材の関係で今夜は急遽、これも今シーズン初の「常夜鍋」、北山村の「じゃばらぽん酢」で頂きました。じゃばら独特の苦味は感じますが、豚肉にはちょっと甘いかも。

余りそうな食材の関係で今夜は急遽、これも今シーズン初の「常夜鍋」、北山村の「じゃばらぽん酢」で頂きました。じゃばら独特の苦味は感じますが、豚肉にはちょっと甘いかも。

メサイアの夜

今夜は毎年12月恒例の「大阪芸術大学特別演奏会」、syokoraさんからの招待で毎年D女史と一緒に伺っていますが。12月と云う事でまず梅田でskuram氏にカレンダーをお渡ししてからフェスティバルホールに向かうスケジュールが定着していて、今年も無事に間に合いました。

今夜は毎年12月恒例の「大阪芸術大学特別演奏会」、syokoraさんからの招待で毎年D女史と一緒に伺っていますが。12月と云う事でまず梅田でskuram氏にカレンダーをお渡ししてからフェスティバルホールに向かうスケジュールが定着していて、今年も無事に間に合いました。

今夜は「新世界」と「メサイア」、毎年12月の特別演奏会は2015年エルガーの「戴冠式頌歌」、2016年モーツァルトの「レクイエム」、2017年「第九」、昨年はフォーレの「レクイエム」と1曲は独唱と合唱団の入るプログラムになっていてきて今年はヘンデルの「メサイア」(抜粋)と云う訳です。

今年も1階19列中央と最高の席をお世話して貰ってます、会場に入ると1列後ろに見知った顔が、なんと10数年来の輪友kitano氏が「なんでこんな処におんねん?」、なんや云いたそうにしているのですが、良く判りません、なんやねん。

あ、なるほどね、ほんと世の中狭いもんです。内緒にしといてって云ってますが、それって拡散してくれって意味ですよね。しかし凄いですよね教授と肩を並べて歌うんですから、その北野加織さん、来々週15日はこれまた輪友&鉄友のS先生率いる「やまとたかだの第九」にも出演されるそうです。すみませんその日は「月うさぎ 酒池肉輪会」なもんで。

あ、なるほどね、ほんと世の中狭いもんです。内緒にしといてって云ってますが、それって拡散してくれって意味ですよね。しかし凄いですよね教授と肩を並べて歌うんですから、その北野加織さん、来々週15日はこれまた輪友&鉄友のS先生率いる「やまとたかだの第九」にも出演されるそうです。すみませんその日は「月うさぎ 酒池肉輪会」なもんで。

その後は例によって3人で終電近くまで飲んで帰ってきました、「福寿」は純米吟醸がノーベル賞受賞晩餐会で出た銘柄とか。

その後は例によって3人で終電近くまで飲んで帰ってきました、「福寿」は純米吟醸がノーベル賞受賞晩餐会で出た銘柄とか。

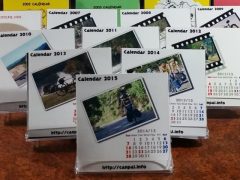

今年も出来上がりました

もう20年来続いている「CanCan謹製卓上カレンダー」今年も出来上がりました。昨年からサイズが変わってますが、コストダウンで両面印刷にしたら7枚ものになったので、ケースに入れたらスカスカでちょっと寂しいかな。

もう20年来続いている「CanCan謹製卓上カレンダー」今年も出来上がりました。昨年からサイズが変わってますが、コストダウンで両面印刷にしたら7枚ものになったので、ケースに入れたらスカスカでちょっと寂しいかな。

とにかく急ぎ60冊分をカット、ラミネート加工していた従来のFDケースサイズ版に比べると楽は楽ですが、所詮は手作業。

とにかく急ぎ60冊分をカット、ラミネート加工していた従来のFDケースサイズ版に比べると楽は楽ですが、所詮は手作業。

落丁検査、1枚約4グラムなんで一発で判ります。まぁケースがなければ手で持った時にオヤっと感じますけどね。

落丁検査、1枚約4グラムなんで一発で判ります。まぁケースがなければ手で持った時にオヤっと感じますけどね。

ひとまず60部完成、とりあえずご近所と14~15日の「月うさぎ 酒池肉輪会」までの分は間に合うかと、明日からぼちぼち配り始めます。

ひとまず60部完成、とりあえずご近所と14~15日の「月うさぎ 酒池肉輪会」までの分は間に合うかと、明日からぼちぼち配り始めます。

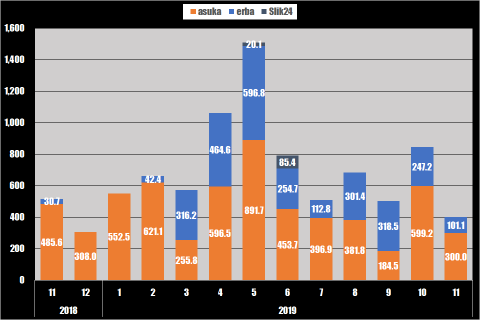

アマゾンのアフィリエイトへのリンク、これだけではないですが今年1月から11月で5,000円程になりました、少しはカレンダー制作費の足しになりました、来年もどうかよろしく。

アマゾンのアフィリエイトへのリンク、これだけではないですが今年1月から11月で5,000円程になりました、少しはカレンダー制作費の足しになりました、来年もどうかよろしく。

なお遠方などで近々にはお目に掛かれる予定のない方に関しては、申し訳ありませんが送料のみ負担して頂く事でお送りさせて頂いております。 季節のお届け物に送料を頂くのも恐縮なのですが、安価なクロネコメールが廃止になりましたし、また却って過分なお礼を頂いたりして当惑する事もございますので、この様にさせて頂く事に致しております。 発送はクリックポストにて送らせて頂きますので料金は188円となります、できれば次の方法でお願い致します。なおお一人様1部、面識のある方のみとさせて頂いております。 AMAZONギフト券、日頃AMAZONでお買い物をされている方なら15円以上なら手数料なしで任意の金額を、ギフト券として頂く事ができます。 金額欄に188円を入力、受取人欄に(cancanアットマークcanpal.info)、送り主欄とメッセージ欄に送付先を忘れないようにご記入下さい。 Amazonギフト券- Eメールタイプ

「大和高原石仏めぐり」へケータリング

10月の「大隅半島キャンプツーリング」以後、何処へもキャンプに出掛けられずに腐っているのですが… さて今日はUG兄さん主催のRRCBの「大和高原石仏めぐり」サイクリング、2014年9月以来の企画なのですが、走るのに加えて最近は山歩きするのも不得手になっていて、「石仏めぐり」と云っても前回結構堪えましたもんね、今回はパス。ところでお昼は集合場所の布目ダムに戻って弁当でも囲む段取りなので、だったら「おでん」でも仕込んでお昼だけキャンピングで乱入してやろうと云う事に。

金曜日から買出しと仕込みを、車に乗らない身には自転車は生活必需品、荷物の多いときにはサイドバッグが大活躍。ところで私が管理人を勤めさせて貰っているFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」にこの画像をアップしたら、何やら邪魔くさい御仁から何が気に入らないのか文句をつけられて炎上騒ぎ、お陰様でか大根が上手く煮つまりましたよ。

金曜日から買出しと仕込みを、車に乗らない身には自転車は生活必需品、荷物の多いときにはサイドバッグが大活躍。ところで私が管理人を勤めさせて貰っているFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」にこの画像をアップしたら、何やら邪魔くさい御仁から何が気に入らないのか文句をつけられて炎上騒ぎ、お陰様でか大根が上手く煮つまりましたよ。

8時頃に桜井を出発、長谷寺門前から大和高原へ。

8時頃に桜井を出発、長谷寺門前から大和高原へ。

最大の難所は初瀬ダム横の10%勾配、ここさえ乗り切れば後はどおって事はないです。しかし気持ちの良い朝です。

最大の難所は初瀬ダム横の10%勾配、ここさえ乗り切れば後はどおって事はないです。しかし気持ちの良い朝です。

小夫集落を抜けて行きますが、田圃には霜が、笛吹奥宮では水溜りが凍っていました、なんでも今朝の最低気温は零下3度だったとか。

小夫集落を抜けて行きますが、田圃には霜が、笛吹奥宮では水溜りが凍っていました、なんでも今朝の最低気温は零下3度だったとか。

10時には山辺高校の前に、布目ダムへは針インター経由が一般的なのですが、ここを左に入りほんの少し登れば布目川の上流にあたる小野味川の源流部に出ますので、あとは川沿いの下り基調、距離も殆ど変わりません。

10時には山辺高校の前に、布目ダムへは針インター経由が一般的なのですが、ここを左に入りほんの少し登れば布目川の上流にあたる小野味川の源流部に出ますので、あとは川沿いの下り基調、距離も殆ど変わりません。

ただこのまま布目ダムへ下ってもお昼には早すぎますので「大和高原 夏の早朝ラン」とかでお邪魔している「ミモザ・ガーデン」へ、朝が早かったのでパンケーキを頂く事に。ここは2005年まで山辺郡都祁村だったのです今では奈良市、奈良市中心部から一番遠いカフェと云って過言ではありません。

ただこのまま布目ダムへ下ってもお昼には早すぎますので「大和高原 夏の早朝ラン」とかでお邪魔している「ミモザ・ガーデン」へ、朝が早かったのでパンケーキを頂く事に。ここは2005年まで山辺郡都祁村だったのです今では奈良市、奈良市中心部から一番遠いカフェと云って過言ではありません。

山辺高校の裏から春日台CCの間を抜けて名阪国道を抜けると天理市山田町、晩秋の里山風景。

山辺高校の裏から春日台CCの間を抜けて名阪国道を抜けると天理市山田町、晩秋の里山風景。

県道25号月瀬針線に入り、荻町付近で最近さぼって「自撮り」向きの良さげなポイントを、三脚は積んでいるものの大きなカメラは積んでいないので、またの機会に。

県道25号月瀬針線に入り、荻町付近で最近さぼって「自撮り」向きの良さげなポイントを、三脚は積んでいるものの大きなカメラは積んでいないので、またの機会に。

予定ですと「石仏めぐり」の一行とはそろそろすれ違って良さそうなものなんですが。東山村道路元標の建つ松尾交差点まで下ってくると、なんと「やまぞえ布目ダムマラソン大会」で布目ダム周辺は交通規制が、自転車も押して行けとのお達し。さて一行は無事に集合して出発しているのやら。

UG兄さんと携帯で連絡がとれ、本隊一行は出遅れたり迷子やメカトラブルで近くの峯寺集落で足止め状態、一旦合流してから、先に布目ダムへ向かう事に(写真 : UG兄さん)。ただダムまでは津越の三叉路から右岸の道を3キロばかり押して行かなくてはなりません、ただ最後の1キロは伴走車とすれ違ってから誰も走って来なかったので乗る事ができましたが。

UG兄さんと携帯で連絡がとれ、本隊一行は出遅れたり迷子やメカトラブルで近くの峯寺集落で足止め状態、一旦合流してから、先に布目ダムへ向かう事に(写真 : UG兄さん)。ただダムまでは津越の三叉路から右岸の道を3キロばかり押して行かなくてはなりません、ただ最後の1キロは伴走車とすれ違ってから誰も走って来なかったので乗る事ができましたが。

12時過ぎには布目ダムに到着、早速開店準備を。大根とコンニャクは一昨日夜から煮込んでいたものをタッパーに入れて運び、出し汁を継ぎ足して投入、練り物類はここで初めて入れます。

12時過ぎには布目ダムに到着、早速開店準備を。大根とコンニャクは一昨日夜から煮込んでいたものをタッパーに入れて運び、出し汁を継ぎ足して投入、練り物類はここで初めて入れます。

13時前には一行が到着、ごぼ天がまだ早いかなぁ… まぁ皆さんが店を広げているうちにどうにかなるでしょう。

13時前には一行が到着、ごぼ天がまだ早いかなぁ… まぁ皆さんが店を広げているうちにどうにかなるでしょう。

(写真 : UG兄さん)

皆さん文句も云わずに綺麗に平らげて下さいました。

皆さん文句も云わずに綺麗に平らげて下さいました。

集合写真を撮って、ここで皆さんを見送って帰るつもりでいたのですが、桜井まで積んでやるから「石仏めぐり」の後半戦に付き合えとのお達しが。しかし右側の写真は怪しい集団ですね。

集合写真を撮って、ここで皆さんを見送って帰るつもりでいたのですが、桜井まで積んでやるから「石仏めぐり」の後半戦に付き合えとのお達しが。しかし右側の写真は怪しい集団ですね。

まずは室生ダム左岸に出て丹生の千体地蔵へ。

まずは室生ダム左岸に出て丹生の千体地蔵へ。

解説中のUG兄さん。

解説中のUG兄さん。

柳生地区へ移動して1キロ近く劇坂を登って巨石信仰地の天乃石立神社へ。

柳生地区へ移動して1キロ近く劇坂を登って巨石信仰地の天乃石立神社へ。

その奥の一刀石は柳生石舟斎が天狗を切ったと思ったらこの石だったという伝説が。(写真左 : UG兄さん)

その奥の一刀石は柳生石舟斎が天狗を切ったと思ったらこの石だったという伝説が。(写真左 : UG兄さん)

柳生街道のかえりばさ峠の途中にある疱瘡地蔵。

柳生街道のかえりばさ峠の途中にある疱瘡地蔵。

柳生集落の中にある柳生陣屋地蔵(歯痛地蔵)、商売敵のMさんと記念撮影。(写真 : UG兄さん)

柳生集落の中にある柳生陣屋地蔵(歯痛地蔵)、商売敵のMさんと記念撮影。(写真 : UG兄さん)

最後は笠置へ下る県道4号笠置山添線からも見えるの良く知られているのですが、阿対(あたや)の阿弥陀如来摩崖仏へ。

最後は笠置へ下る県道4号笠置山添線からも見えるの良く知られているのですが、阿対(あたや)の阿弥陀如来摩崖仏へ。

16時過ぎには無事に布目ダム、ほんとこの季節陽が暮れるのが早くてうかうか走ってられません(写真 : Kiyaさん)。本日の走行61.9キロ、サイドバッグを下ろしてとは云え激坂や山サイまがいの後半戦はくたびれました。

16時過ぎには無事に布目ダム、ほんとこの季節陽が暮れるのが早くてうかうか走ってられません(写真 : Kiyaさん)。本日の走行61.9キロ、サイドバッグを下ろしてとは云え激坂や山サイまがいの後半戦はくたびれました。

なお集合写真を含む写真をアップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です。

2019年11月のまとめ

今月は「奥河内グルメポタ」で出だしは良かったのですが、9日の「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」へ自走で応援に行けなかったとか、パソコンいじりやカレンダー製作で部屋に篭る事が多くて走れず仕舞い、今年初めて月間走行距離500キロを下回る事に。

今月は「奥河内グルメポタ」で出だしは良かったのですが、9日の「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」へ自走で応援に行けなかったとか、パソコンいじりやカレンダー製作で部屋に篭る事が多くて走れず仕舞い、今年初めて月間走行距離500キロを下回る事に。 それも最後の日になって帳尻合わせに近場を34.6キロばかり走ってどうにか400キロ台に乗せた様な訳でして。

それも最後の日になって帳尻合わせに近場を34.6キロばかり走ってどうにか400キロ台に乗せた様な訳でして。

そのカレンダーの方は一段落したもんの、インクジェット複合機Canon PIXUS MX850がB200エラーを出して危篤状態、なぜ今壊れるの、年賀状も作れない事態に。

そのカレンダーの方は一段落したもんの、インクジェット複合機Canon PIXUS MX850がB200エラーを出して危篤状態、なぜ今壊れるの、年賀状も作れない事態に。