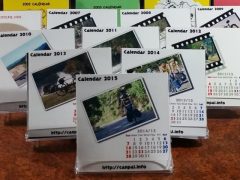

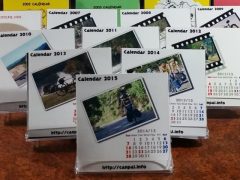

もう20年来続いている「CanCan謹製卓上カレンダー」今年も出来上がりました。昨年からサイズが変わってますが、コストダウンで両面印刷にしたら7枚ものになったので、ケースに入れたらスカスカでちょっと寂しいかな。

もう20年来続いている「CanCan謹製卓上カレンダー」今年も出来上がりました。昨年からサイズが変わってますが、コストダウンで両面印刷にしたら7枚ものになったので、ケースに入れたらスカスカでちょっと寂しいかな。

とにかく急ぎ60冊分をカット、ラミネート加工していた従来のFDケースサイズ版に比べると楽は楽ですが、所詮は手作業。

とにかく急ぎ60冊分をカット、ラミネート加工していた従来のFDケースサイズ版に比べると楽は楽ですが、所詮は手作業。

帳合をとります。

帳合をとります。

落丁検査、1枚約4グラムなんで一発で判ります。まぁケースがなければ手で持った時にオヤっと感じますけどね。

落丁検査、1枚約4グラムなんで一発で判ります。まぁケースがなければ手で持った時にオヤっと感じますけどね。

ひとまず60部完成、とりあえずご近所と14~15日の「月うさぎ 酒池肉輪会」までの分は間に合うかと、明日からぼちぼち配り始めます。

ひとまず60部完成、とりあえずご近所と14~15日の「月うさぎ 酒池肉輪会」までの分は間に合うかと、明日からぼちぼち配り始めます。

アマゾンのアフィリエイトへのリンク、これだけではないですが今年1月から11月で5,000円程になりました、少しはカレンダー制作費の足しになりました、来年もどうかよろしく。

アマゾンのアフィリエイトへのリンク、これだけではないですが今年1月から11月で5,000円程になりました、少しはカレンダー制作費の足しになりました、来年もどうかよろしく。

なお遠方などで近々にはお目に掛かれる予定のない方に関しては、申し訳ありませんが送料のみ負担して頂く事でお送りさせて頂いております。 季節のお届け物に送料を頂くのも恐縮なのですが、安価なクロネコメールが廃止になりましたし、また却って過分なお礼を頂いたりして当惑する事もございますので、この様にさせて頂く事に致しております。 発送はクリックポストにて送らせて頂きますので料金は188円となります、できれば次の方法でお願い致します。なおお一人様1部、面識のある方のみとさせて頂いております。 AMAZONギフト券、日頃AMAZONでお買い物をされている方なら15円以上なら手数料なしで任意の金額を、ギフト券として頂く事ができます。 金額欄に188円を入力、受取人欄に(cancanアットマークcanpal.info)、送り主欄とメッセージ欄に送付先を忘れないようにご記入下さい。 Amazonギフト券- Eメールタイプ

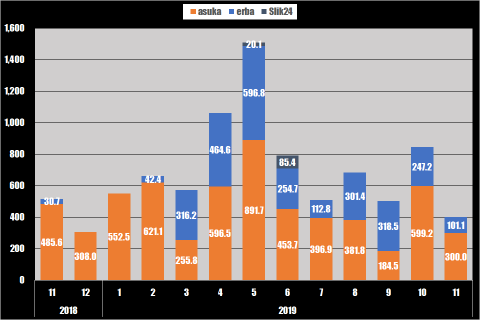

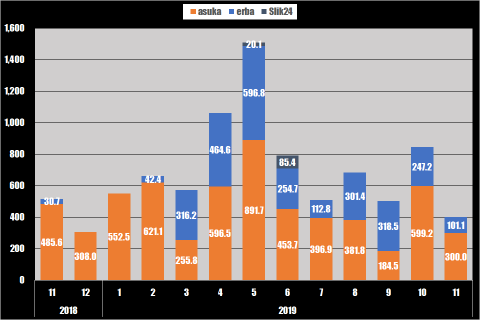

今月は「奥河内グルメポタ」で出だしは良かったのですが、9日の「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」へ自走で応援に行けなかったとか、パソコンいじりやカレンダー製作で部屋に篭る事が多くて走れず仕舞い、今年初めて月間走行距離500キロを下回る事に。

今月は「奥河内グルメポタ」で出だしは良かったのですが、9日の「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」へ自走で応援に行けなかったとか、パソコンいじりやカレンダー製作で部屋に篭る事が多くて走れず仕舞い、今年初めて月間走行距離500キロを下回る事に。

それも最後の日になって帳尻合わせに近場を34.6キロばかり走ってどうにか400キロ台に乗せた様な訳でして。

それも最後の日になって帳尻合わせに近場を34.6キロばかり走ってどうにか400キロ台に乗せた様な訳でして。

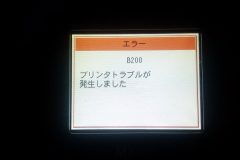

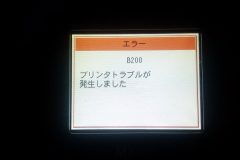

そのカレンダーの方は一段落したもんの、インクジェット複合機Canon PIXUS MX850がB200エラーを出して危篤状態、なぜ今壊れるの、年賀状も作れない事態に。

そのカレンダーの方は一段落したもんの、インクジェット複合機Canon PIXUS MX850がB200エラーを出して危篤状態、なぜ今壊れるの、年賀状も作れない事態に。

毎年の「CanCan謹製カレンダー」、昨年からサイズの関係で暫定的にネット印刷を利用する事になったのですが、無事に入稿を終えて12月上旬から順次刷り上ってきますので、それからちまちまとカット作業がありますが、「月うさぎ」酒池肉輪会や「石川ポタ」、名古屋の「新春ラン」の機会にはお渡しできるかと。使用した写真はその時までのお愉しみと云う事で。

今回はコスト削減の為に本文も両面印刷に、オンデマンド印刷の場合、裏表の見当がきっちりとは揃わない様ですので、昨年は割り付けのない表紙と奥付は両面印刷にしたものの、本文は片面印刷にしたのですが、今回は裏面に色や濃さの近いものを揃え多少ずれても目立たないように割り付け付けたのですが、さて。

刷り上ってくるまでの間に、従来版のリフィル(ケースなし)を幾つか作ろうと思っていたのですが、何とCanonのインクジェット複合機MX850がB200エラーを出して動きません、2008年に3代目の複合機として買って以来、毎年のカレンダー印刷に酷使、既に修理対応期間は過ぎ、機能やランニングコストを考えると適当な後継機がなく、ジャンク品をヤフオクで手に入れたりして騙し騙し使い続けてきたのですが、どうやらもう限界の様です。と云う訳で2020年版はFDサイズもプレミアムバージョンはないかも。

刷り上ってくるまでの間に、従来版のリフィル(ケースなし)を幾つか作ろうと思っていたのですが、何とCanonのインクジェット複合機MX850がB200エラーを出して動きません、2008年に3代目の複合機として買って以来、毎年のカレンダー印刷に酷使、既に修理対応期間は過ぎ、機能やランニングコストを考えると適当な後継機がなく、ジャンク品をヤフオクで手に入れたりして騙し騙し使い続けてきたのですが、どうやらもう限界の様です。と云う訳で2020年版はFDサイズもプレミアムバージョンはないかも。

なお遠方などで近々にはお目に掛かれる予定のない方に関しては、申し訳ありませんが送料のみ負担して頂く事でお送りさせて頂いております。 季節のお届け物に送料を頂くのも恐縮なのですが、安価なクロネコメールが廃止になりましたし、また却って過分なお礼を頂いたりして当惑する事もございますので、この様にさせて頂く事に致しております。 発送はクリックポストにて送らせて頂きますので料金は188円となります、できれば次の方法でお願い致します。なおお一人様1部、面識のある方のみとさせて頂いております。 AMAZONギフト券、日頃AMAZONでお買い物をされている方なら15円以上なら手数料なしで任意の金額を、ギフト券として頂く事ができます。 金額欄に188円を入力、受取人欄に(cancanアットマークcanpal.info)、送り主欄とメッセージ欄に送付先を忘れないようにご記入下さい。 Amazonギフト券- Eメールタイプ

2013年の分が抜けています。

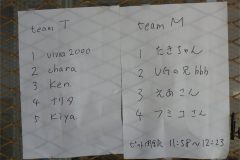

年末恒例の「石川ポタ」、毎年12月後半の日曜日に行われるのですが、今年は12月22日といつになく早く日取りが決まった様でして。今年で18回目、2002年以来2013年を除いて参加させて貰ってます。当初は乾さんの「ランドナー補完計画」の行事だったと記憶しているのですが、現在はRRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)に引き継がれています。大阪は柏原市役所前に集合し、大和川の支流石川沿いの南河内サイクルライン(府道802号八尾河内長野自転車道線)をサイクル橋の手前、通称「OHCHOの森」まで往復してアウトドアクッキングを愉しむ真正ポタリングです。

ところで昨年の「石川ポタ」の写真、集合写真他何枚かを「サイクリングの記録」にアップしたものの残りがほったらかしにしていました、68枚程とUG兄さん撮影の何枚かを追加しています(要認証)、せっかくですので何枚かをスライドショーにしてみました(約1分)。

参加要項は車種不問最小限の自分の食い扶持とビンゴゲームでの商品交換にプレゼント(下限1,000円程度から上限制限なし)を。片道僅か数キロに1,2度休憩したりと、走っている時間の方が短いですので、その日の気候に応じた寒くない出で立ちで。以前はお子さんを連れての参加も多かったのですが、最近は参加者の高齢化で子供が遊んでくれなくなって、ご家族での参加が少なくなっていますが、大歓迎です。さて最初に孫を連れて来るのは誰かな。

なお夏から柏原市役所の改築工事が始まってまして、従来の様に駐車スペースがありません、自走、柏原駅周辺の有料駐車場、輪行(近鉄大阪線安堂駅が最寄駅、JR関西線の柏原駅と高井田駅の中間位になります)を検討して下さい。なお集合時刻は現時点で未発表ですが、従来は10時までに集合し暫時出発しています、解散は例年15時過ぎになっています。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

今日土曜はカレンダーを配達に芋ヶ峠を越えて東吉野方面に走ろうと考えていたですが、ちょっと気になる事があって、出勤してきたナースに脅かされて月曜日に予定していたルートを繰り上げて回る事に、大和高田の「フリーアドヴァンス」を経て酒本医院へ、まぁとりあえずは大した事はなさそうなんで、橿原の「よろづ」で今日のサービスは「鶏カラのチリソース・豚ロース串カツ」とたらふく食って、明日香村の「某司法書士事務所」から「めんどや」へ。

今日土曜はカレンダーを配達に芋ヶ峠を越えて東吉野方面に走ろうと考えていたですが、ちょっと気になる事があって、出勤してきたナースに脅かされて月曜日に予定していたルートを繰り上げて回る事に、大和高田の「フリーアドヴァンス」を経て酒本医院へ、まぁとりあえずは大した事はなさそうなんで、橿原の「よろづ」で今日のサービスは「鶏カラのチリソース・豚ロース串カツ」とたらふく食って、明日香村の「某司法書士事務所」から「めんどや」へ。

腹ごなしもできたので橿原市に戻って「4’season」へ、今シーズン初ぜんざいです。本日の走行32.4キロ。

腹ごなしもできたので橿原市に戻って「4’season」へ、今シーズン初ぜんざいです。本日の走行32.4キロ。

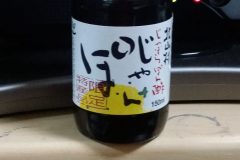

余りそうな食材の関係で今夜は急遽、これも今シーズン初の「常夜鍋」、北山村の「じゃばらぽん酢」で頂きました。じゃばら独特の苦味は感じますが、豚肉にはちょっと甘いかも。

余りそうな食材の関係で今夜は急遽、これも今シーズン初の「常夜鍋」、北山村の「じゃばらぽん酢」で頂きました。じゃばら独特の苦味は感じますが、豚肉にはちょっと甘いかも。

皆さん無事に走り終えて、〆の記念写真。

皆さん無事に走り終えて、〆の記念写真。