「青春18きっぷ」の有効期限が迫ってきているのに、一昨日の雨で予定が狂ってしまった訳ですが… そこで往路だけ利用して泊りで高知へ向かう案が浮上、高知県は貧乏人には厄介な処でして2018年3月に「四国の右下ツーリング」で自走して以来暫く行けていません。

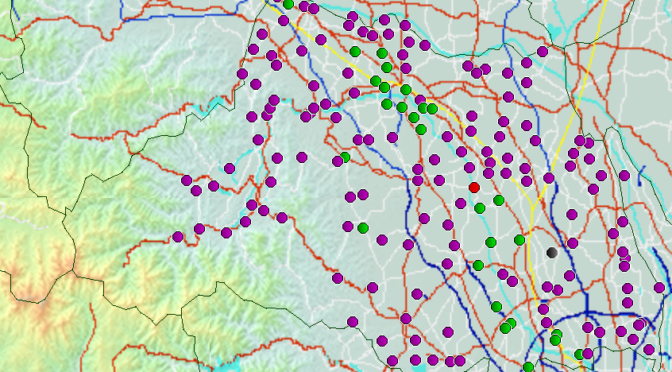

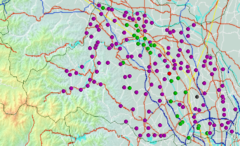

未収の道路元標がまだ7基(左図赤色)残っていて四万十川とか足摺方面は無理としても高知市周辺の2 基はやっつけておきたい処。その高知市すら「18きっぷ」で行くには土讃線の琴平~土佐山田間がボトルネックになっていて、その日の内に辿り着けるのは桜井0759→高知1904(所要11時間5分)と桜井1013→高知2027(所要10時間14分)しかなく、移動だけで一日終わってしまうのです、そして勤務明けからのスタートでは桜井1013発と云う事になります。

未収の道路元標がまだ7基(左図赤色)残っていて四万十川とか足摺方面は無理としても高知市周辺の2 基はやっつけておきたい処。その高知市すら「18きっぷ」で行くには土讃線の琴平~土佐山田間がボトルネックになっていて、その日の内に辿り着けるのは桜井0759→高知1904(所要11時間5分)と桜井1013→高知2027(所要10時間14分)しかなく、移動だけで一日終わってしまうのです、そして勤務明けからのスタートでは桜井1013発と云う事になります。

桜井1013→1041奈良1045→1137大阪11:45→1248姫路13:05→124相生13:32→1438岡山1442→1520坂出15:30→1543多度津15:59→1706阿波池田1748→2027高知

ところがこのスケジュールにはリスクがあります、岡山での乗換時間が4分、2番ホームから8番ホーム、この時間帯ならそうは混んでいないのですが輪行袋を抱えての移動です、万が一東海道山陽本線が遅れると先がないのですが、岡山から1本後のマリンライナーに乗れば、坂出、多度津と乗継、琴平から阿波池田まで特急「南風17号」に1,200円(乗車券と50キロ未満の特定特急料金)払って乗れば、阿波池田で1748発の高知行きに追いつく事ができるのです、と云う事で9日夜の高知の宿を確保する事に、もちろん「旅行支援」の対象になる様に。機材はerbaロード、コース的に延陽伯号やデモン太では辛いしロードは輪行楽ですからね。

さて1日目は先日の高山同様、自転車担いでの移動だけで終わってしまいます、本日の走行は通勤の6.5キロのみ。桜井1013発奈良行きに乗車、順調に駒を進めて岡山1442発「快速マリンライナー39号」に乗車、津山線のホームに停まっていた国鉄色のキハ40の写真を撮る余裕も、臨時の「夜桜号」とか、1両はラッピング車両で1両は国鉄色とはJRも抜け目がない様で。

さて1日目は先日の高山同様、自転車担いでの移動だけで終わってしまいます、本日の走行は通勤の6.5キロのみ。桜井1013発奈良行きに乗車、順調に駒を進めて岡山1442発「快速マリンライナー39号」に乗車、津山線のホームに停まっていた国鉄色のキハ40の写真を撮る余裕も、臨時の「夜桜号」とか、1両はラッピング車両で1両は国鉄色とはJRも抜け目がない様で。

瀬戸大橋を渡り、昨年9月以来の四国、坂出、多度津と乗り換えます。

瀬戸大橋を渡り、昨年9月以来の四国、坂出、多度津と乗り換えます。

土讃線に入りスイッチバックの秘境駅「坪尻」、飯田線の田本駅同様徒歩で山道を行かないと外へは出られません、それでも下車する鉄な人が何人か、10分後に来る上りで折り返すのですよね。

土讃線に入りスイッチバックの秘境駅「坪尻」、飯田線の田本駅同様徒歩で山道を行かないと外へは出られません、それでも下車する鉄な人が何人か、10分後に来る上りで折り返すのですよね。

普通列車の車両はJR四国になってから作られた1000系に置き換わっている様です、ホーム高さの関係もあるので西の方に行くとまだステップのあるキハ32とかキハ54が頑張っているのかな。JR四国ってホームが低いので輪行袋を担いで乗り降りする時には要注意です、気を付けないと降りるときにエンドやリアディレーラーをぶつけたりします。トイレなしロングシートのキハ32に何時間も乗せられていた頃を思えば、1000系なら輪行袋を置く場所も今はトイレもあるので助かりますが。

予定通り来たので阿波池田で42分待ち、未明に職場で早い朝食を摂ってからまともに食べていませんので、数分歩いてスーパーマーケットまで往復、駅横にセブイレがあるのですが、品数が知れていますし(それにセブイレ嫌い)、阿波池田ってスーパーも2軒あってコーナンもダイソーもあるのです。

予定通り来たので阿波池田で42分待ち、未明に職場で早い朝食を摂ってからまともに食べていませんので、数分歩いてスーパーマーケットまで往復、駅横にセブイレがあるのですが、品数が知れていますし(それにセブイレ嫌い)、阿波池田ってスーパーも2軒あってコーナンもダイソーもあるのです。

大歩危、小歩危と停まりながらもう一つのスイッチバック駅「新改」を過ぎる頃にはすっかり陽が落ちてしまいました。2027 高知着、輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋を担いで宿まで、遅々に車内で食べた弁当が効いているので外食するのは止めて、早々に休む事に、10時間14分 7,410円分乗車、王寺~佐賀の17時間59分には及びませんが充分くたびれました、明日は走るぞ。

「道路元標」カテゴリーアーカイブ

2023年春 18きっぷ輪行旅「和田山~播磨新宮」

今回は兵庫県で残している道路元標2基と酷道と呼ばれた国道429号線の未踏区間の内、朝来市と宍粟市の間の山越え部分を走る事にします、走行距離が100キロ近いのと山越えがあるので 機材は erbaロードで。

奈良0522発京都行に乗車するために20キロ余りを自走、近畿北部や西部に向かう時は大阪駅や京都駅といったターミナルを経由する事になり、平日ですとどうしても桜井始発では通勤時間帯に重なってしまうのです、京都駅などは混んでいると奈良線から山陰本線への乗り換えは大変です。

さて暗い中、上街道を奈良に向かって走ってますと、スマホを忘れてきている事に気が付きます、引き返して桜井からの始発に乗る事もできますが、財布やGPS代わりに使っている前のスマホ Galaxy S5 Active とモバイルルーターがありますのでインターネットへのアクセスも可能、できない事は電話と電子決済位、と云う事でこのまま先へと進む事にします。

奈良駅から輪行、京都、園部と乗り継ぎます、平日ですので鍼灸大学前までは混みますね。0927 和田山着、ポカポカ陽気の駅前で輪行支度を解きます。

奈良駅から輪行、京都、園部と乗り継ぎます、平日ですので鍼灸大学前までは混みますね。0927 和田山着、ポカポカ陽気の駅前で輪行支度を解きます。

和田山から円山川と播但線に沿って新井駅の先まで南下しますが、今日も向かい風なんですよ。円山川べりの桜は満開、今年の気の早い桜、例年なら「18きっぷ」のシーズンが済んでからも、奈良で標高の高い処なら撮る機会はあるのですが、今年はネェ、せっかくの機会ですのでここで「自撮り」を。

和田山から円山川と播但線に沿って新井駅の先まで南下しますが、今日も向かい風なんですよ。円山川べりの桜は満開、今年の気の早い桜、例年なら「18きっぷ」のシーズンが済んでからも、奈良で標高の高い処なら撮る機会はあるのですが、今年はネェ、せっかくの機会ですのでここで「自撮り」を。

播但線もタイミング良く上り下りとやってきます。上と左の写真、バッグの桜の咲いている山頂は雲海で有名な竹田城です。結局そんなこんな国道429号に入るまでに時間を食ってしまいましたが、道の駅「あさご」でお昼にして向かいのコンビニで補給を。

さて国道429号に入ります、倉敷から津山を経て福知山に至る国道、元々は倉敷と津山を結ぶ国道だったのが平成5年になって幾つかの府県道を昇格させて429号としたもの、山越え区間は結構「酷道」でした。国道422 号や425 号もそうですが、私はこの手の国道をあみたくじの「あみだ国道」と呼んでますけど。

さて国道429号に入ります、倉敷から津山を経て福知山に至る国道、元々は倉敷と津山を結ぶ国道だったのが平成5年になって幾つかの府県道を昇格させて429号としたもの、山越え区間は結構「酷道」でした。国道422 号や425 号もそうですが、私はこの手の国道をあみたくじの「あみだ国道」と呼んでますけど。

ほぼ二車線化された道が続き神子畑選鉱場跡へと続きます、神子畑選鉱場は昭和62年に閉山した明延鉱山の選鉱場で、東洋一の規模だったとか、「一円電車」として知られた明神電車の車両の他に「鉱石の道神子畑交流館」とか外国人技師の旧居とか見学もできるみたいで、平日ですが春休みかして車で立ち寄る家族連れも見られますが、先も長いので少し休憩しただけで出発する事に。

案の定、選鉱場跡を出ると登りが始まります、標高580m近くまで上り笠杉トンネル(516m)を抜けて宍粟市へ、標高差300m程の長いダウンヒルの後、一宮町三方まで下った処でR429と別れ県道6号養父宍粟線へ、この先揖保川に沿って更に10キロ程下ってR29となりますが、下り基調と云え向かい風に苦しめられる事に。

案の定、選鉱場跡を出ると登りが始まります、標高580m近くまで上り笠杉トンネル(516m)を抜けて宍粟市へ、標高差300m程の長いダウンヒルの後、一宮町三方まで下った処でR429と別れ県道6号養父宍粟線へ、この先揖保川に沿って更に10キロ程下ってR29となりますが、下り基調と云え向かい風に苦しめられる事に。

揖保川に沿って下り、宍粟郡の河東村道路元標(現 宍粟市)と揖保郡香島村(たつの市を回ります。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」には掲載されていたものの 2007年4月に大黒屋さんと回った際に見つけられなかった揖保郡の香島村道路元標(たつの市)を回り本日の予定終了。この先川沿いに山陽本線竜野駅か網干駅まで走れば楽に帰れるのですがもう向かい風は結構、姫新線播磨新宮駅へ向かいます。

国道を避けて走っていたので、最後はこんな吊り橋「東山公園橋」を渡ることに。あとからSNSで教えて貰ったのですが揖保川沿いには「与位の洞門」と云うのがあるそうなんです、残念、下調べ不足でした。

国道を避けて走っていたので、最後はこんな吊り橋「東山公園橋」を渡ることに。あとからSNSで教えて貰ったのですが揖保川沿いには「与位の洞門」と云うのがあるそうなんです、残念、下調べ不足でした。

播磨新宮駅に到着、10何年来ですが立派な橋上駅になっています、ベンチ、トイレ、エレベーターと輪行支度をするには持ってこいの駅に。多くの列車がこの駅で乗り継ぐ運用で左は佐用行きの単行、右は姫路行きの2両編成。

奈良0522→0622京都0637→0721園部0725→0927和田山

播磨新宮1811→1842姫路1856→1958 大阪2012→2110奈良2117→2148桜井

本日の走行99.1キロ(奈良駅までの自走20キロを含む)

本日の収穫

【1143】 2023/4/4 兵庫県 宍粟郡 河東村(現 宍粟市)

【1144】 2023/4/4 兵庫県 揖保郡 香島村(現 たつの市)

2023年春 18きっぷ輪行旅「高山~富山」2日目前半

リタイア後現職に就いてからは習慣で用があろうとあるまいと疲れていようと、とにかく4時には目が覚めます、用のない時に二度寝ができる時は至福の幸せです。

リタイア後現職に就いてからは習慣で用があろうとあるまいと疲れていようと、とにかく4時には目が覚めます、用のない時に二度寝ができる時は至福の幸せです。

さて明るくなってきた頃に下りて延陽伯号の組み立てを済ませておきます。宿泊プランに朝食は入ってませんでしたが、バイキングでほぼクーポンの残りで間に合うのでここで朝食を頂く事に、先月の熊谷の時の様に朝飯前に道路元標へと云うのにはちょっと遠いです。

チェックインを済ませて市街を一回りして一旦高山駅へ。

2016年秋にリニューアルした高山駅、ずいぶんとモダンな建物になったものです。外観とかモニュメントがあったりとか工夫をしている様ですが、全国どこへ行っても同じ様な駅が増えましたね。

2016年秋にリニューアルした高山駅、ずいぶんとモダンな建物になったものです。外観とかモニュメントがあったりとか工夫をしている様ですが、全国どこへ行っても同じ様な駅が増えましたね。

まずは大野郡の上枝(ほずえ)村道路元標へ、高山駅の富山側の隣駅上枝駅とはかなり離れていて、かつての役場跡の公園に保存されています。しかし「ほずえ」って超難読地名ですね。

まずは大野郡の上枝(ほずえ)村道路元標へ、高山駅の富山側の隣駅上枝駅とはかなり離れていて、かつての役場跡の公園に保存されています。しかし「ほずえ」って超難読地名ですね。

高山市街には戻らず、宮川の支流川上川と高山本線に沿って飛騨古川へ向かいます、遠くに冠雪のアルプスが見えて、明日への期待も膨らみます。ところで富山~高山のメインルートは国道41号線(いわゆる越中東街道)ですが、旧古川町と旧神岡町の間で数河(すごう)峠(896m)を越えなければなりません、猪谷まで国道360号(越中西街道)を経由すると宮川沿いの下り基調の道、今後改良が進めば走りやすくなって交通量が増えるかも知れませんが、神岡に用がなければわざわざ41号を通る事もないですよね。

飛騨古川の街に立ち寄ります。この先富山平野に下るまでコンビニの類はありません。

飛騨古川の街に立ち寄ります。この先富山平野に下るまでコンビニの類はありません。

造り酒屋の白壁、良い香りがしてきます。

国道41号と別れ国道360号へ入ります、再び合流する猪谷まで高山本線と宮川を縫う様に走り「鉄」な人間には魅力的なコースです、高山本線の時刻を見てみると上りの「ひだ8号」がやってくるので待ってみます。

野口トンネルの手前、スノーシェッドの間から旧道区間が残っているので迷わずそちらへ、なかなかの「自撮り」ポイント、車に邪魔される心配もなく下りの「ひだ7号」もまもなくやってきます、横長のヘッダー用に合成を前提に準備します。この場所ですが新緑や紅葉の季節にも来てみたいですね。

野口トンネルの手前、スノーシェッドの間から旧道区間が残っているので迷わずそちらへ、なかなかの「自撮り」ポイント、車に邪魔される心配もなく下りの「ひだ7号」もまもなくやってきます、横長のヘッダー用に合成を前提に準備します。この場所ですが新緑や紅葉の季節にも来てみたいですね。

この後も撮影ポイントには事欠きません、現道との合流手前にはアンダートラス橋もあります、写真は(左)角川~坂上間、(右)坂上~打保間。

坂上~打保間にある旧道区間、新道は対岸(左岸)に渡り2つのトンネルを抜け正面に見える宮川新大橋でこちら側に戻ります。冬季通行止で結構荒れています。

坂上~打保間にある旧道区間、新道は対岸(左岸)に渡り2つのトンネルを抜け正面に見える宮川新大橋でこちら側に戻ります。冬季通行止で結構荒れています。

種蔵打保バイパスの開通でこんな立派な道が車は入って来れない旧道区間になってしまっています(写真左)。打保(うつぼ)駅近くで小休止の後 1343 には岐阜富山県境を越えます(写真右)。

種蔵打保バイパスの開通でこんな立派な道が車は入って来れない旧道区間になってしまっています(写真左)。打保(うつぼ)駅近くで小休止の後 1343 には岐阜富山県境を越えます(写真右)。

【1142】岐阜県 大野郡 上枝村(現 高山市)

自転車抜きで金沢へ

「18きっぷの旅」今日は自転車抜きで金沢市内に残る道路元標蒐集に向かいます。桜井0622→0650奈良0654→0753京都0819→0950敦賀0953→1050福井1113→1242金沢、乗継時間を含めて6時間20分の旅、特急だと9時過ぎには着くのですがね。

「18きっぷの旅」今日は自転車抜きで金沢市内に残る道路元標蒐集に向かいます。桜井0622→0650奈良0654→0753京都0819→0950敦賀0953→1050福井1113→1242金沢、乗継時間を含めて6時間20分の旅、特急だと9時過ぎには着くのですがね。

金沢で北陸鉄道浅野川線へ、昔雪掻きに通ったりした懐かしい路線です。かつては元京王300系だった8000系一色だったのですが、元東京メトロ03系への置き換えが始まっている様です。

金沢で北陸鉄道浅野川線へ、昔雪掻きに通ったりした懐かしい路線です。かつては元京王300系だった8000系一色だったのですが、元東京メトロ03系への置き換えが始まっている様です。

浅野川線蚊爪駅で下車し「石川郡潟津村」、「河北郡川北村」と回り、三ツ屋駅から七ツ屋駅まで移動して「石川郡戸板村」、歩いて金沢駅まで戻ります、浅野川ってかつての石川郡と河北郡の境界になっていたのですね。

「石川郡戸板村」は2015年4月に探しに向かったのですが戸板公民館の移転準備で行方知れずになっていたのですが、安倍晋三元首相の書になる「戸板の碑」の傍に再建されています。桜井まで18きっぷだけで戻るには1641が最終になり滞在可能な時間は3時間59分、金沢市域には後「石川郡富樫村」が残っているのですが、今日は時間的に間に合わないので次の機会に。金沢駅は平日にも関わらず観光客で大変な人です、金沢発祥のB級グルメ「ゴーゴーカレー」を食って帰途に。今日の歩数は20,207歩、自転車よりくたびれました。

「石川郡戸板村」は2015年4月に探しに向かったのですが戸板公民館の移転準備で行方知れずになっていたのですが、安倍晋三元首相の書になる「戸板の碑」の傍に再建されています。桜井まで18きっぷだけで戻るには1641が最終になり滞在可能な時間は3時間59分、金沢市域には後「石川郡富樫村」が残っているのですが、今日は時間的に間に合わないので次の機会に。金沢駅は平日にも関わらず観光客で大変な人です、金沢発祥のB級グルメ「ゴーゴーカレー」を食って帰途に。今日の歩数は20,207歩、自転車よりくたびれました。

【1139】 石川県 石川郡 潟津村(現 金沢市)

【1140】 石川県 河北郡 川北村(現 金沢市)

【1141】 石川県 石川郡 戸板村(現 金沢市)

10年ぶりの関東遠征 4日目

4日目は長野駅近くで宿を取って、天気が良ければ午前中だけでも近くで残っている未収の道路元標をと考えていたのですが、予報通りに朝から雨と云う事で、ちょっと勿体無い気もしますが早々に長野を後にし帰途に就く事に。

4日目は長野駅近くで宿を取って、天気が良ければ午前中だけでも近くで残っている未収の道路元標をと考えていたのですが、予報通りに朝から雨と云う事で、ちょっと勿体無い気もしますが早々に長野を後にし帰途に就く事に。

乗り鉄の人にはお馴染みの姨捨駅から「日本三大車窓」の展望、後2つは北海道の「狩勝峠」と九州の「矢岳越」、後者は何度か通ってますが、前者は未体験。

塩尻で中津川行に、予報通り降ってます、この先名古屋からも近鉄は使わず「18きっぷ」のまま亀山経由で帰ります。行きに贅沢しましたからね。

塩尻で中津川行に、予報通り降ってます、この先名古屋からも近鉄は使わず「18きっぷ」のまま亀山経由で帰ります。行きに贅沢しましたからね。

帰りも名古屋駅で「きしめん」、お昼とあって待たなければならない位混んでいますが、最初から行程に織り込み済みですので。

長野0631→0811塩尻0816→1028中津川1049→1213名古屋1307→1409亀山1414→1535加茂1539→1554奈良1558→1627桜井 9時間56分(待ち1時間33分)の旅 6,930円分乗車

結局の処、10年ぶりの関東遠征は「轍」さんと「合田佐和子展」は別にしても、道路元標に関しては準備不足が響いて19基止まり、上手くすれば30基近くは回れた様な。埼玉県には兵庫県、福島県、新潟県に続いて多い約173基の道路元標が現存するとされるのですが、今回を含めて27基(図中赤丸)とはまだまだ先が長いです。夏に熊谷なんて行きたくないし今シーズンにでもリベンジしたい処なんですけどね。

結局の処、10年ぶりの関東遠征は「轍」さんと「合田佐和子展」は別にしても、道路元標に関しては準備不足が響いて19基止まり、上手くすれば30基近くは回れた様な。埼玉県には兵庫県、福島県、新潟県に続いて多い約173基の道路元標が現存するとされるのですが、今回を含めて27基(図中赤丸)とはまだまだ先が長いです。夏に熊谷なんて行きたくないし今シーズンにでもリベンジしたい処なんですけどね。

10年ぶりの関東遠征 3日目

熊谷では駅前の朝食サービスのビジホだったので朝飯前に熊谷市道路元標まで往復、チェックアウト後に改めてスタート。今日は午前中に熊谷周辺の道路元標を回ってから北上、利根川を渡って伊勢崎から前橋方面へと群馬県下の道路元標を拾いながら新前橋駅まで走り、越後川口経由で長野まで輪行の予定なんです。

熊谷では駅前の朝食サービスのビジホだったので朝飯前に熊谷市道路元標まで往復、チェックアウト後に改めてスタート。今日は午前中に熊谷周辺の道路元標を回ってから北上、利根川を渡って伊勢崎から前橋方面へと群馬県下の道路元標を拾いながら新前橋駅まで走り、越後川口経由で長野まで輪行の予定なんです。

チェックアウト後、早速熊谷近辺の道路元標を、荒川左岸側で太井村、 久下村を巡り久下橋で右岸へ、荒川堤はなかなかのロケーションなのですが、残念ながら今回は「自撮り」の準備はしてきていません。

右岸側で市田村、吉見村、吉岡村、御正村と4基、熊谷市域には違いないのですが、ちょっと深追いしすぎたかな、しかし埋まったままのが多いです。熊谷大橋で再び右岸側へ戻り玉井村、別府村(写真右)を回った処で気になっていたリアのマッドガード付近からの異音を点検、緩んでいるだけなのですが、キャリアが邪魔をして頭がボールポイントでないアーレンキーで上手く回りらず、タイヤを外したりと結構手こずります。この時点で時間が押してきていて、やはり午前中の深追いが響いたかな。

そして昨夜の宿では埼玉県内で使える旅行支援のクーポン2,000円にデジタルクーポン1,000円、都合3,000円分を貰っているので、使わないと勿体無い話、どこか適当に食事でも取れればと考えていたのですが。結局ここで群馬県入りは諦めて籠原駅へ戻る事に。

なにやら使い方の良く判らないデジタルクーポンは諦めて駅近くのスーパーで弁当やらお菓子を買って2,000円分消化。ところで籠原駅って関西人にはあまり馴染みがありませんよね、高崎線にある駅で車両基地があり湘南新宿ライン等の列車の起点になっていて、熱海や小田原辺りでは籠原行きを見かけます、関西では日根野って感じかな、違うかな。

籠原1446→1518高崎1528→1538新前橋1542→1636水上1642→1817越後川口1829→十日町→戸狩野沢温泉→豊野→2129長野、新前橋が籠原乗車になって乗換2回に1時間余分な6時間44分の鉄旅。清水トンネルを抜けると雪国、写真は越後川口駅にて、ここから飯山線に乗車するのは2008年以来かな、久しぶりのディーゼルカーの音と振動が心地よいです。なお豊野〜長野間はしなの鉄道北しなの線(旧信越本線)になったので別途260円が必要です、七尾線金沢〜津幡間の様な特例はないのです。

籠原1446→1518高崎1528→1538新前橋1542→1636水上1642→1817越後川口1829→十日町→戸狩野沢温泉→豊野→2129長野、新前橋が籠原乗車になって乗換2回に1時間余分な6時間44分の鉄旅。清水トンネルを抜けると雪国、写真は越後川口駅にて、ここから飯山線に乗車するのは2008年以来かな、久しぶりのディーゼルカーの音と振動が心地よいです。なお豊野〜長野間はしなの鉄道北しなの線(旧信越本線)になったので別途260円が必要です、七尾線金沢〜津幡間の様な特例はないのです。

さて長野駅近くのビジホにチェックインしたのは良いのですが、昨夜の宿にUSBコンセントを忘れて来た様なんです、ダイソーなら200円か300円で買えるものがコンビニだと千数百円、昨日なら埼玉県のクーポンが使えたのに、無駄な出費が。本日の走行46.9キロ。

【1128】 埼玉県 熊谷市

【1129】 埼玉県 北埼玉郡 太井村(現 熊谷市)

【1130】 埼玉県 大里郡 久下村(現 熊谷市)

【1131】 埼玉県 大里郡 市田村(現 熊谷市)

【1132】 埼玉県 大里郡 吉見村(現 熊谷市)

【1133】 埼玉県 大里郡 吉岡村(現 熊谷市)

【1134】 埼玉県 大里郡 御正村(現 熊谷市)

【1135】 埼玉県 大里郡 大麻生村(現 熊谷市)

【1136】 埼玉県 大里郡 三尻村(現 熊谷市)

【1137】 埼玉県 大里郡 玉井村(現 熊谷市)

【1138】 埼玉県 大里郡 別府村((現 熊谷市)

10年ぶりの関東遠征 2日目

2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り「合田佐和子展」を観たあと、埼玉県下に残る道路元標を巡りながら熊谷まで走る予定です。昨夜から齋藤家が営む成城の「一宮庵」一宿一飯のお世話になりました。最初は新宿駅で近くのビジホにでも泊まるつもりだったのですが、昨夜「轍」でご一緒し、今朝は早朝から輪行で正丸峠へ向かうと云う事ですので気兼ねなくお世話になる事にしました。

2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り「合田佐和子展」を観たあと、埼玉県下に残る道路元標を巡りながら熊谷まで走る予定です。昨夜から齋藤家が営む成城の「一宮庵」一宿一飯のお世話になりました。最初は新宿駅で近くのビジホにでも泊まるつもりだったのですが、昨夜「轍」でご一緒し、今朝は早朝から輪行で正丸峠へ向かうと云う事ですので気兼ねなくお世話になる事にしました。

始発ではないものの暗いうちからのスタート、成城学園駅にて。齋藤さん、ヘッド抜き輪行も手慣れたものです。

池袋から西武で正丸峠へ向かう齋藤さんと新宿までご一緒します、ニッカホースがお揃なんです。ニッカホースは実質的にハリソン愛用者が多いので、珍しくもないのですが。再会を約束して新宿駅でお別れし西口へ。

池袋から西武で正丸峠へ向かう齋藤さんと新宿までご一緒します、ニッカホースがお揃なんです。ニッカホースは実質的にハリソン愛用者が多いので、珍しくもないのですが。再会を約束して新宿駅でお別れし西口へ。

新宿駅西口、早朝とは云え騒がしい事、週末ですもんね。できる事なら輪行仕舞はしたくないロケーションです。

新宿駅西口からなら自転車ですぐの処に残る東京府豊多摩郡淀橋町道路元標、頭部が欠損していて「淀橋町道」の部分が読み取れませんが、否定すべき理由もありません。裏面には「東京府」とあり、昭和18年に東京府と東京市が再編成され東京都となっています。日本橋の日本国道路元標や東京市道路元標を除けば現在の東京23区内に残る唯一のもので、この場所に残ったのは奇跡的だと云えます。

青梅街道を西へ、荻窪からは中央線沿いに行けば良いのですが、線路沿いに道が繋がっていなくて結構手こずります。それでも9時過ぎには三鷹駅前、開場まで2時間もありますが時間を潰しながら早めのお昼をどこかで頂いてから向かう事にします。

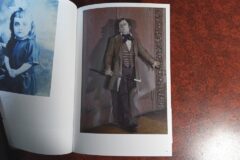

11時前に三鷹駅前の商業施設の5階にあるギャラリーに行ったのですが、なんと10時から開場していた様で、1時間も時間を無駄にしてしまいました。2016年に亡くなられた合田佐和子さん、50年近く前に東京写真大学(現東京工芸大学)のワークショップでご一緒したのですが、私が好きな初期の作品の中でも世田谷のご自宅で拝見した「探偵」(1972)に再会するのが目的でした、現在は合田さんの出身地である高知県の県立美術館が所蔵しているとの事ですが、今回の展覧会を偶然に知ったのは虫の知らせだった様な。

11時前に三鷹駅前の商業施設の5階にあるギャラリーに行ったのですが、なんと10時から開場していた様で、1時間も時間を無駄にしてしまいました。2016年に亡くなられた合田佐和子さん、50年近く前に東京写真大学(現東京工芸大学)のワークショップでご一緒したのですが、私が好きな初期の作品の中でも世田谷のご自宅で拝見した「探偵」(1972)に再会するのが目的でした、現在は合田さんの出身地である高知県の県立美術館が所蔵しているとの事ですが、今回の展覧会を偶然に知ったのは虫の知らせだった様な。

当時のアサヒカメラ誌に細江英公先生が撮影した合田さんが作品「祖父母たち」の前に立つ写真があったのですが、よろしく「探偵」の前でセルフポートレートを撮りたかったのですが、残念ながら叶いませんでした。

今回の関東遠征の3つ目のミッションは道路元標、今日は三鷹から熊谷まで走りながら埼玉県の道路元標を少しでもと回ろうと云う魂胆でまずは志木市に残る白子村道路元標へ向かいますが、不案内な上に信号と車の多い中では前に進みません。それでもせっかくですから荒サイを少し走ります。

今回の関東遠征の3つ目のミッションは道路元標、今日は三鷹から熊谷まで走りながら埼玉県の道路元標を少しでもと回ろうと云う魂胆でまずは志木市に残る白子村道路元標へ向かいますが、不案内な上に信号と車の多い中では前に進みません。それでもせっかくですから荒サイを少し走ります。

どうにか日没まで新規7基と移転した桶川町道路元標、いわゆる大正道路元標とは様式の異なる石戸村道路元標(写真右側)まで走った頃で日没ダイムアウト、熊谷まで真っすぐ走っても後4基は回ることができたのですがネェ。慣れない Ride with GPS にウェイポイントを落としておいたのですが、これが手間取る結果に、準備不足でした。

暗くなったR17をひた走り、予定の20時には熊谷の宿に無事到着、走行92キロ。

【1120】 東京府 豊多摩郡 淀橋町(現 東京都)

【1121】 埼玉県 北足立郡 白子村(現 和光市)

【1122】 埼玉県 入間郡 宗岡村(現 志木市)

【1123】 埼玉県 北足立郡 志木町(現 志木市)

【1124】 埼玉県 入間郡 南畑村(現 富士見市)

【1125】 埼玉県 入間郡 古谷村(現 川越市)

【1126】 埼玉県 北足立郡 平方村(現 上尾市)

【1127】 埼玉県 北足立郡 川田谷村(現 桶川市)

【番外】埼玉県 石戸村道路元標

「石川ポタ」と「第九」のダブルヘッダー (前半)

今日は年末恒例、21回目を迎える「石川ポタ」が1週繰上げとなったため勤務明けに加えて「やまとたかだの第九」と重なってしまいました。一旦「石川ポタ」は諦めたのですが、何事もなく仮眠ができれば、集合場所の柏原市役所前には向かわずに通称「OHCHOの森」へ直行し、皆さんの作るお昼をつまみ食いして、速攻で帰れば15時開場16時開演の「やまとたかだの第九」に間に合うと踏んで準備をする事に、お配りするカレンダーだけで結構な嵩になりますので久しぶりのフロント2サイドです。

今日は年末恒例、21回目を迎える「石川ポタ」が1週繰上げとなったため勤務明けに加えて「やまとたかだの第九」と重なってしまいました。一旦「石川ポタ」は諦めたのですが、何事もなく仮眠ができれば、集合場所の柏原市役所前には向かわずに通称「OHCHOの森」へ直行し、皆さんの作るお昼をつまみ食いして、速攻で帰れば15時開場16時開演の「やまとたかだの第九」に間に合うと踏んで準備をする事に、お配りするカレンダーだけで結構な嵩になりますので久しぶりのフロント2サイドです。

結局の処あまり仮眠もできなかったのですが… 橿原市内の勤務先を9時前にスタート、大和高田から当麻寺門前へ。本当は尺土駅前を経由するつもりだったのですが、高田市街で道を勘違いしてまして… せっかくですので当麻寺門前に残る當麻村道路元標の現存確認を。以前は前が駐車スペースの様になっていて車にぶつけられたのか「道」から上が折れて傾いていたのですが、傾きは直されているのですが、頭部が見当たらず「路元標」しか読む事ができません「當麻村」と読めた頭部はどこへ行ったのでしょうか。

当麻寺門前まで登って来たので竹内へハイキングコースにもなっている道を南下し竹内街道へ出ます。数100m車の多いR166を登らなくてはなりませんが、左側に見える池を過ぎた処から旧道が残っています。なお池の手前の分岐は平石峠への道ですから注意。1020には竹内峠へ、切り下げ前の道(奈良側は階段に)と県界標他が残っています。以前にも書きましたが自転車で峠らしい峠を初めて越えたのがここ、当時は堺市に暮らしていて明日香村の母方の実家へ向かう途中だったかと。

当麻寺門前まで登って来たので竹内へハイキングコースにもなっている道を南下し竹内街道へ出ます。数100m車の多いR166を登らなくてはなりませんが、左側に見える池を過ぎた処から旧道が残っています。なお池の手前の分岐は平石峠への道ですから注意。1020には竹内峠へ、切り下げ前の道(奈良側は階段に)と県界標他が残っています。以前にも書きましたが自転車で峠らしい峠を初めて越えたのがここ、当時は堺市に暮らしていて明日香村の母方の実家へ向かう途中だったかと。

太子町役場の前を抜けて石川に架かる河南橋で石川右岸に渡ったのが1047、河川敷の石川サイクリングロードを見下ろす事ができますが、ここ通過するのは早くても11時前、今日のメンバーと台数からするとそれより早くなる事はないのでここで待ち構える事にします。

太子町役場の前を抜けて石川に架かる河南橋で石川右岸に渡ったのが1047、河川敷の石川サイクリングロードを見下ろす事ができますが、ここ通過するのは早くても11時前、今日のメンバーと台数からするとそれより早くなる事はないのでここで待ち構える事にします。

ところで今回は富田林市のマラソン大会とバッティングしたので日程を繰り上げたのですが、予行演習なのでしょうか何やらスタッフと思しき人や救護車と書かれた車まで出ています、自転車道はいつも通りにロードバイクとかが行きかっています。後で聞いた話では羽曳野市のマラソン大会が実際に行われていたのだとか。写真左 : タックさん。

1102 UG兄さんと先頭に一行がやってきました。橋の上から撮影した後、追いかけて「OHCHOの森」まで1.5キロ程ですが皆さんと一緒に走る事ができました。初参加のきんなん君(右)と大怪我から復帰して、平坦路を軽くなら走れるまで回復したもりやすさん(左)。

1102 UG兄さんと先頭に一行がやってきました。橋の上から撮影した後、追いかけて「OHCHOの森」まで1.5キロ程ですが皆さんと一緒に走る事ができました。初参加のきんなん君(右)と大怪我から復帰して、平坦路を軽くなら走れるまで回復したもりやすさん(左)。

「OHCHOの森」に着くまでには先頭にでる事ができました。

「OHCHOの森」に着くまでには先頭にでる事ができました。

(後半に続く)

集合写真を含む大きなサイズの画像を順次うちのHPの「サイクリングの記録」にUPしています、一部バクローさん他の写真を拝借しています。なお私の写真に関して参加された方は再利用して頂いて結構です、なお認証が必要です、ログインは’2023’、パスワードは2023年版「CanCan謹製卓上カレンダー」の裏表紙右下の黄枠内の4桁の数字です、来年3月頃までは2022年のログインとパスワードの組み合わせも使用可能です。なおスマホのSNSアプリ等からリンクをたどると401エラーが出る事があります、Crome等ブラウザで開いて下さい。

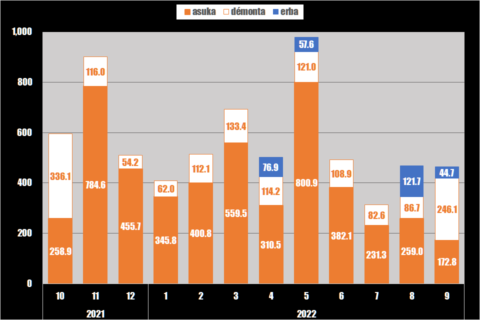

2022年9月のまとめ

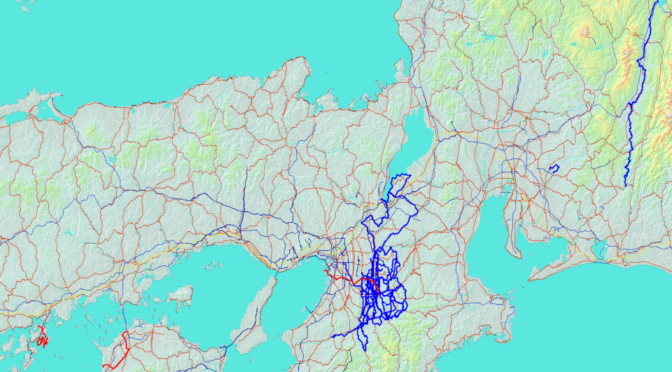

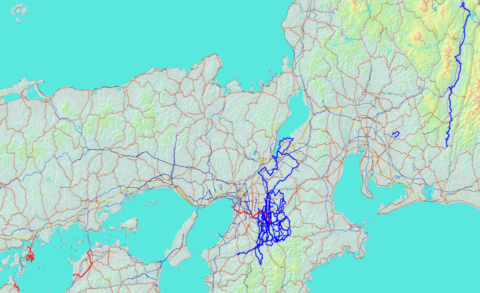

「ゆめしま海道」へ (おまけの2日目)

今日の予定はタイトルの「ゆめしま」とは全く関係なしで、愛媛県と香川県の未修の道路元標を巡って帰途に就く予定なのですが、案の定降ったり止んだりの雨模様に、香川の分は諦めて「シクロの家」の隣の食堂「二葉」(本来は駅弁屋さん)で朝定食を頂いて、のんびりYさんにコーヒーを淹れて貰って8時過ぎにスタート。

今日の予定はタイトルの「ゆめしま」とは全く関係なしで、愛媛県と香川県の未修の道路元標を巡って帰途に就く予定なのですが、案の定降ったり止んだりの雨模様に、香川の分は諦めて「シクロの家」の隣の食堂「二葉」(本来は駅弁屋さん)で朝定食を頂いて、のんびりYさんにコーヒーを淹れて貰って8時過ぎにスタート。

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

愛媛県越智郡の桜井町道路元標があるのは今治市立桜井小学校、敷地内と云っても道路から見える位置に保存?されています。この場所2016年3月に通りすぎているのですよ、2009年まで愛媛県は道路元標が全く現存しない県の一つだったのですが、現在は此処を含めて5基の現存が確認されています。この様に学校敷地内に逃げ込まれてしまう?例は多いのですが、そうなると一般人の目に触れにくくなってしまいます。道路元標が設置された時代の地方自治体としての町村は少なくとも小学校の一学級が構成できる人口規模(交通手段をも考慮)であったとする考えがあり、郵便局や駐在所も同様ではと類推できます、つまり村長さんと校長先生と局長さんと駐在さんの世界、そして昭和や平成の大合併を経た後も、旧町村名を冠した小学校、郵便局、駐在所が多く残っています。また昭和27年施行の新道路法で法的根拠がなくなり行き場を失なった道路元標が旧町村名を同じくしていた事で、それらの敷地に移された例が多いのです。大正道路元標が測距の基準であった事には違いないのですが、マイルストーンであった明治里程標とは異なり、シンボルになり得たと云うのが持論です。

愛媛県越智郡の桜井町道路元標があるのは今治市立桜井小学校、敷地内と云っても道路から見える位置に保存?されています。この場所2016年3月に通りすぎているのですよ、2009年まで愛媛県は道路元標が全く現存しない県の一つだったのですが、現在は此処を含めて5基の現存が確認されています。この様に学校敷地内に逃げ込まれてしまう?例は多いのですが、そうなると一般人の目に触れにくくなってしまいます。道路元標が設置された時代の地方自治体としての町村は少なくとも小学校の一学級が構成できる人口規模(交通手段をも考慮)であったとする考えがあり、郵便局や駐在所も同様ではと類推できます、つまり村長さんと校長先生と局長さんと駐在さんの世界、そして昭和や平成の大合併を経た後も、旧町村名を冠した小学校、郵便局、駐在所が多く残っています。また昭和27年施行の新道路法で法的根拠がなくなり行き場を失なった道路元標が旧町村名を同じくしていた事で、それらの敷地に移された例が多いのです。大正道路元標が測距の基準であった事には違いないのですが、マイルストーンであった明治里程標とは異なり、シンボルになり得たと云うのが持論です。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

降ったり止んだりのお天気、10キロにも届かない僅かな距離を走っただけで伊予桜井駅から帰途に就くしかなく、のんびりと輪行支度を始め1115発の高松行きに。2両編成と思いきや、後ろの車両は回送車両、前の1両は立っている人がいてほぼ満員、おまけにトイレなし車両を延々何時間も走らせると云うアコモ化に逆行するJR四国の普通列車、特急列車の方が本数が多いので結果的に抜かされる毎に長い停車時間となっている訳ですが、お腹の弛い人に四国は「18きっぷ」輪行旅はお勧めできません。幸い新居浜辺りから座る事ができウトウトしていて暑さに眼を醒ますと、青い空に青い海!ここは何処?箕浦駅! 当初下車予定の観音寺の手前やないですか、今からでも下車して岡田村道路元標を回って桜井まで帰れるかどうかと今後の天気を調べます、鶴橋から近鉄経由ですが帰る事ができますし、お天気は16時過ぎまで大丈夫そうなので、観音寺駅下車決定。

降ったり止んだりのお天気、10キロにも届かない僅かな距離を走っただけで伊予桜井駅から帰途に就くしかなく、のんびりと輪行支度を始め1115発の高松行きに。2両編成と思いきや、後ろの車両は回送車両、前の1両は立っている人がいてほぼ満員、おまけにトイレなし車両を延々何時間も走らせると云うアコモ化に逆行するJR四国の普通列車、特急列車の方が本数が多いので結果的に抜かされる毎に長い停車時間となっている訳ですが、お腹の弛い人に四国は「18きっぷ」輪行旅はお勧めできません。幸い新居浜辺りから座る事ができウトウトしていて暑さに眼を醒ますと、青い空に青い海!ここは何処?箕浦駅! 当初下車予定の観音寺の手前やないですか、今からでも下車して岡田村道路元標を回って桜井まで帰れるかどうかと今後の天気を調べます、鶴橋から近鉄経由ですが帰る事ができますし、お天気は16時過ぎまで大丈夫そうなので、観音寺駅下車決定。

輪行支度を解いて13時半には再び走り出します、この辺りデモンタブルの機動力、ロードバイクでも輪行は楽ですが、ホイールを掴む事なくできますから雨天走行の後でも手を汚しません。コースは丸亀琴平観音寺自転車道いわゆる土器川自転車道をなぞるのですが、観音寺側からだと財田川沿いに遡上しR377で丸亀側に越えて土器川左岸を下る約36キロ、せっかくですので自転車道の起点(終点)を目指しましたが、何の案内もありません。とにかく地図を見ながら自転車道らしき処を走って行きます。

輪行支度を解いて13時半には再び走り出します、この辺りデモンタブルの機動力、ロードバイクでも輪行は楽ですが、ホイールを掴む事なくできますから雨天走行の後でも手を汚しません。コースは丸亀琴平観音寺自転車道いわゆる土器川自転車道をなぞるのですが、観音寺側からだと財田川沿いに遡上しR377で丸亀側に越えて土器川左岸を下る約36キロ、せっかくですので自転車道の起点(終点)を目指しましたが、何の案内もありません。とにかく地図を見ながら自転車道らしき処を走って行きます。

金比羅五街道の一つである伊予土佐街道、現在のR377で三豊市と仲多度郡の境界伊予見峠(162m)を越えますが、自転車道として整備されてはいませんし、ただ車の多い国道をだらだらと登らされます。

金比羅五街道の一つである伊予土佐街道、現在のR377で三豊市と仲多度郡の境界伊予見峠(162m)を越えますが、自転車道として整備されてはいませんし、ただ車の多い国道をだらだらと登らされます。

土器川近くまで下った処で、自転車道のルートから離れて岡田村道路元標へ、1119基目今回のミッションを果たす事ができました。

土器川近くまで下った処で、自転車道のルートから離れて岡田村道路元標へ、1119基目今回のミッションを果たす事ができました。

飯野山(讃岐富士を見上げながら土器川べりの自転車道へ戻ります、こちら側は財田川沿いに比べると利用者はある様です。丸亀駅まで走る予定でしたが、もう少し頑張って坂出駅まで走れば乗換を1回パスできます、幸い雨雲に追い付かれる事もなく坂出駅へ。

飯野山(讃岐富士を見上げながら土器川べりの自転車道へ戻ります、こちら側は財田川沿いに比べると利用者はある様です。丸亀駅まで走る予定でしたが、もう少し頑張って坂出駅まで走れば乗換を1回パスできます、幸い雨雲に追い付かれる事もなく坂出駅へ。

坂出駅では「CYCLE PIT」なる案内がありました、改札口のあるコンコースを挟んで反対側(高松側)でサイクルラックがあるだけで、おまけに空調の排気ダクトの真ん前、これは配慮されていると云う感じではありませんね。

坂出駅では「CYCLE PIT」なる案内がありました、改札口のあるコンコースを挟んで反対側(高松側)でサイクルラックがあるだけで、おまけに空調の排気ダクトの真ん前、これは配慮されていると云う感じではありませんね。

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。

岡山駅で姫路行普通まで45分待ち、山陽本線、伯備線、津山線、吉備線と旧国鉄時代の車両がまだまだ活躍しています、復活した国鉄色「やくも」ですが2024年春には381系引退と云う事で鉄ちゃんの姿が…

岡山駅で姫路行普通まで45分待ち、山陽本線、伯備線、津山線、吉備線と旧国鉄時代の車両がまだまだ活躍しています、復活した国鉄色「やくも」ですが2024年春には381系引退と云う事で鉄ちゃんの姿が…

22時前には大阪へと戻ってきましたが、JR、阪急、近鉄でダイヤが乱れていた影響が、ともあれ日付が変わる直前に桜井に辿りつく事が、さすがもう輪行支度を解く事はせず転がしたり担いだりしながら帰ってきました。本日の走行55.8キロ。