いつもの事で朝暗いうちに目が覚めます。のんびりと準備を始めながらスマホを覗くと、なんと天気予報が今日まず向かう鳥取市を中心に、朝9時頃から夕方にかけて雨予報、ここ連日の猛暑で降られるとしても短時間の夕立ち位かと高を括っていたのですが… 雨雲レーダーの予想もピンポイントで鳥取市だけ、目的地の兵庫県佐用町は晴マークなんです。何れにせよ今日は何処かの駅から輪行で帰途に就く予定ですが、少なくとも鳥取駅までの40数キロだけは走っておきたい処。

いつもの事で朝暗いうちに目が覚めます。のんびりと準備を始めながらスマホを覗くと、なんと天気予報が今日まず向かう鳥取市を中心に、朝9時頃から夕方にかけて雨予報、ここ連日の猛暑で降られるとしても短時間の夕立ち位かと高を括っていたのですが… 雨雲レーダーの予想もピンポイントで鳥取市だけ、目的地の兵庫県佐用町は晴マークなんです。何れにせよ今日は何処かの駅から輪行で帰途に就く予定ですが、少なくとも鳥取駅までの40数キロだけは走っておきたい処。

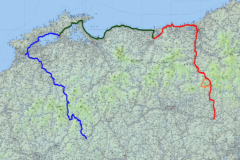

雨が降って来ない内に鳥取市へ向かおうと 0524 倉吉駅前の宿をスタートします。倉吉東郷自転車道と云うのもある様なのですが、明らかに遠回りですので線路沿いに東郷池へ。

雨が降って来ない内に鳥取市へ向かおうと 0524 倉吉駅前の宿をスタートします。倉吉東郷自転車道と云うのもある様なのですが、明らかに遠回りですので線路沿いに東郷池へ。

海側を回ってきた倉吉東郷自転車道の終点に出た処から県道22号倉吉青谷線をR9方面へ。東郷池には能登の「ボラ待ちやぐら」の様なものが、ボラではないと思いますが。

R9に合流した処から「鳥取うみなみロード」のサインが現れます。山陰海岸に出た辺りから細かなアップダウンが続き、この辺りで鳥取市域に入りますが、時折雨粒がパラパラと。青谷から岬の方へ少し遠回りして夏泊海岸へ(写真右)、姉泊海岸から浜村海岸と展望ポイントが続きます、やはり「鳥取うみなみロード」は海側を走る東行きが正解です。

ところが「鳥取うまなみロード」は鳥取市気高町で南へ大きく迂回します、なんと10キロ近く遠回り、R9をそのまま走ると再合流する白兎海岸まで4つのトンネルがありますが3つは旧道で迂回する事が可能です。私は水尻池側の小さな峠を越える事に。山陰本線と並行する区間で踏切の音がが聞こえてきたので少し鉄分を、ただこの後R9に合流するのに難儀する事に、信号も横断歩道もない上に交通量が多くてなかなか渡らせて貰えません、まさか南側に大きく迂回している訳がこれだとは思えませんが。

ところが「鳥取うまなみロード」は鳥取市気高町で南へ大きく迂回します、なんと10キロ近く遠回り、R9をそのまま走ると再合流する白兎海岸まで4つのトンネルがありますが3つは旧道で迂回する事が可能です。私は水尻池側の小さな峠を越える事に。山陰本線と並行する区間で踏切の音がが聞こえてきたので少し鉄分を、ただこの後R9に合流するのに難儀する事に、信号も横断歩道もない上に交通量が多くてなかなか渡らせて貰えません、まさか南側に大きく迂回している訳がこれだとは思えませんが。

鳥取空港から賀露海岸へ迂回する「鳥取うみなみロード」には付き合いきれませんのでR9に沿って走り 0831 千代(せんだい)川の最下流に架かる鳥取大橋を渡ります。ところで「鳥取うみなみロード」のサインには、英語に加えて中国語とハングルが。

鳥取空港から賀露海岸へ迂回する「鳥取うみなみロード」には付き合いきれませんのでR9に沿って走り 0831 千代(せんだい)川の最下流に架かる鳥取大橋を渡ります。ところで「鳥取うみなみロード」のサインには、英語に加えて中国語とハングルが。

鳥取大橋東詰から千代川の河川敷に下り因幡自転車道を南へ、とにかく鳥取駅近くまでやってきました。雨雲レーダーによるとなんと「しばらく雨は降りません」との事、まぁ天気予報のフェイントのお陰で思いの他早く鳥取市までやって来る事ができました。

と云う事で因幡自転車道を南下、ただ河川敷のコースはご覧の有様、堤防上も走り抜けられそうなんですが。

因幡大橋をくぐって自転車道が堤防上に上がり源太橋を渡る辺りからはなかなかの快走路に、岡山へのサインが気持ちをくすぐりますが、専用道は限られているのですよね。

再び千代川右岸に戻り10時前に道の駅「清流茶屋かわはら」へ、早朝から携行食だけ持って走っていたのですが、ここで遅い朝食に、ただ食堂がお休みなので併設のコンビニでおにぎりを調達して食堂のテーブルで頂きます、とにかくクーラーの効いた処で一息入れられ満足です。

さて再び千代川とJR因美線に沿ってR53を南下します、目の前で鳥取自動車道の高架が谷を跨いでいますが、少なくともあの高さまで登って志戸坂トンネルで合流するのですね。

22 ? 智頭駅に寄り道して小休止の後、黒尾峠を越え津山に向かうR53と別れてR373へ、前を走る軽トラの荷台に飼っているのかな、食べられちゃうのかな… (智頭町内にて)

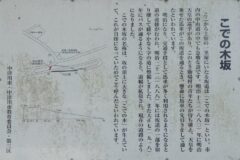

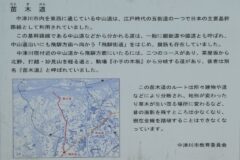

智頭で因美線と別れた智頭急行の線路が見え隠れします、今日のルートはこの先R志戸坂トンネル経由のプランと西側の右手(うて)峠を越えるプランも用意してあったのですが、やはり倉吉スタートでは次案は厳しいですね。智頭往来(因幡街道)は江戸時代に整備された脇街道の一つで姫路と鳥取を結んでいたのですが、最近「智頭往来志戸坂峠越」が国史跡に指定され、整備が進められるそうなんですが、サイクリストとしては旧道の志戸坂隧道を通れる様にして貰いたいものです。

14時過ぎに志戸坂トンネル(1,630m)に到着、トンネルそのものは一般道路のR373で歩行者やR125以下の車両の通行が可能、制限速度も50キロなのですが、鳥取自動車道と共用していて通る車は高速の感覚で走っているので車道を通るのは自殺行為。東側の歩道は自転車が乗って走れるだけの幅があり、車道との間に柵が設置されています、サイドバッグを付けていてもどうにか走れると云う感じですね。処でこのトンネルの入り口の歩道側には歩行者用ボタンが設置されていて押すと30分間「歩行者」がいる旨の表示が出るとの事ですが、この状況で意味があるのでしょうかね。鳥取道が合流していて交通量も多くて騒音も凄いのですが、表示が出ていても減速してくれる気配もありません。でもこのシステム、わ奈良県の新天辻トンネルや新伯母峯トンネル、黒滝村と天川村の間の新笠木トンネルや新川合トンネルに付けて貰いたいものですね。ともあれ約7分で通り抜ける事ができました。

志戸坂トンネルを抜けると岡山県英田郡西粟倉村となります。ところで今回最終目的地を兵庫県佐用町にしたの 2021年に佐用郡石井村の道路元標の現存が確認され未収になっていたためなのです。

志戸坂トンネルを抜けると岡山県英田郡西粟倉村となります。ところで今回最終目的地を兵庫県佐用町にしたの 2021年に佐用郡石井村の道路元標の現存が確認され未収になっていたためなのです。

岡山県から兵庫県側へ智頭往来は鎌坂峠を越えるのですがR373は北側のさっこり峠を越えます。ただ殆どの車はR429か川沿いに下る岡山県道5号作東大原線に入ってしまいます。残念ながら石井村道路元標は倒置された状態のまま、2002年に発行された藤原勝永著の「兵庫県の道路元標」で所在は「道路拡幅で不明」となっていました。ところで石井村は明治22年(1889年)の町村制施行時には岡山県吉野郡に属していますが、明治29年(1896年)に兵庫県佐用郡に編入されています、地理的には千種川水系に属していますので理に適っているのですが。

岡山県から兵庫県側へ智頭往来は鎌坂峠を越えるのですがR373は北側のさっこり峠を越えます。ただ殆どの車はR429か川沿いに下る岡山県道5号作東大原線に入ってしまいます。残念ながら石井村道路元標は倒置された状態のまま、2002年に発行された藤原勝永著の「兵庫県の道路元標」で所在は「道路拡幅で不明」となっていました。ところで石井村は明治22年(1889年)の町村制施行時には岡山県吉野郡に属していますが、明治29年(1896年)に兵庫県佐用郡に編入されています、地理的には千種川水系に属していますので理に適っているのですが。

再び智頭急行の線路と並行するに走り 1545 には平福へ。輪行で帰途に就く時間には余裕がありますので旧い宿場町の中を少し散策します、平福へは2016年4月以来になります。

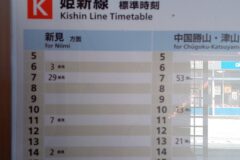

智頭急行の平福駅はなかなか立派な設えの駅ですが、無人駅で「スーパーはくと」等の特急は停車しません。待合室や多目的トイレもあって輪行支度するのも都合が良いのですが、駅前にはお店どころか自販機すらありません。補給が必要なら姫新線と接続する佐用駅まで足を進めた方が良いかと。次の下り 1803 発まで十分に時間がありますのでのんびり輪行支度をして、水道をお借りして身体を拭いて着替えも済ませてしまいます。

慌ただしくせず山峡の無人駅でヒグラシの鳴き声を聴きながら過ごすのも良いものです。1803 発では佐用での姫新線への接続が悪いので智頭急行に630円を奮発して山陽本線の上郡まで向かう事に。(平福1803→1846)上郡1855→1927姫路1941→2043大阪2057→2156奈良2204→2234桜井 上郡から3,410円分乗車。

慌ただしくせず山峡の無人駅でヒグラシの鳴き声を聴きながら過ごすのも良いものです。1803 発では佐用での姫新線への接続が悪いので智頭急行に630円を奮発して山陽本線の上郡まで向かう事に。(平福1803→1846)上郡1855→1927姫路1941→2043大阪2057→2156奈良2204→2234桜井 上郡から3,410円分乗車。

本日の走行119.4キロ、年甲斐もなく2015年3月と2015年2月以来の3日連続100キロ超を果たしました。

【1185】 2024/7/31 佐用郡 石井村(現 佐用町)

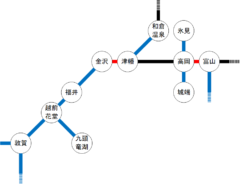

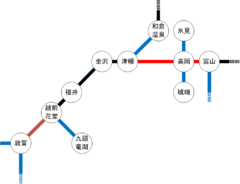

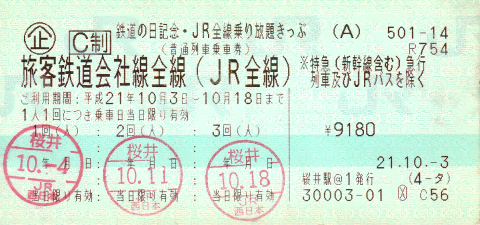

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…