昨日から酷い雨でしたね、幸い今朝職場から帰る頃にはやんでいたので助かりましたが… 今日はタイヤ2題。asuka号で2018年4月から使っているパセラジャケット700×32C、これで3組目ですが2,600キロを超えた処で前後ローテーション。とにかく耐パンク性能に優れたタイヤです、旧車にはスキンサイドが似合うのですが、それさえ諦めればタイヤの選択肢が拡がりました。乗り心地はやや硬めですが、今どきのロードバイクの感覚からすると充分許容範囲です。

昨日から酷い雨でしたね、幸い今朝職場から帰る頃にはやんでいたので助かりましたが… 今日はタイヤ2題。asuka号で2018年4月から使っているパセラジャケット700×32C、これで3組目ですが2,600キロを超えた処で前後ローテーション。とにかく耐パンク性能に優れたタイヤです、旧車にはスキンサイドが似合うのですが、それさえ諦めればタイヤの選択肢が拡がりました。乗り心地はやや硬めですが、今どきのロードバイクの感覚からすると充分許容範囲です。

erba号は4月からドック入りしてますが、そろそろ目途がついたので、3,600キロを超えているタイヤを交換する事に、手配したIRCのJETTY PLUS 700X25Cが届きました。安いタイヤなのにパッケージが以前より立派になりましたね。前はパナのCLOSER PLUS 700x25Cを使っていたのですが耐パンク性は良いと云えず、某氏お薦めのこいつを2000年3月から使ってました、価格も安いして十分な性能です、パナのTOURERに比べるとウェットな路面には弱い様な気もしなくもないですが、雨の日にロード乗りませんしね。今回はAMAZONより楽天市場で安いショップがあって1,870円也(税込/本)、3,980円以上送料無料の商品でしたのでチューブを1本買って帳尻合わせ。

erba号は4月からドック入りしてますが、そろそろ目途がついたので、3,600キロを超えているタイヤを交換する事に、手配したIRCのJETTY PLUS 700X25Cが届きました。安いタイヤなのにパッケージが以前より立派になりましたね。前はパナのCLOSER PLUS 700x25Cを使っていたのですが耐パンク性は良いと云えず、某氏お薦めのこいつを2000年3月から使ってました、価格も安いして十分な性能です、パナのTOURERに比べるとウェットな路面には弱い様な気もしなくもないですが、雨の日にロード乗りませんしね。今回はAMAZONより楽天市場で安いショップがあって1,870円也(税込/本)、3,980円以上送料無料の商品でしたのでチューブを1本買って帳尻合わせ。

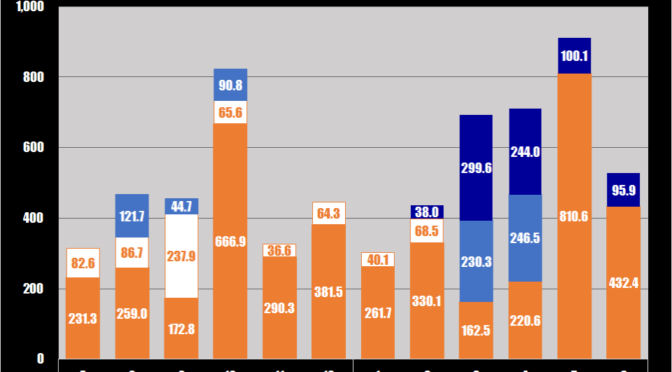

2023年6月のまとめ

走行528.3キロ、昨年の481.6キロは超えたものの、もう少し走りたかったと、しかし梅雨ですもんね。内訳はasuka 432.4キロ、Silk24 95.9キロ。 2023年前半は3,580.9キロで折り返します。

2023年前半は3,580.9キロで折り返します。

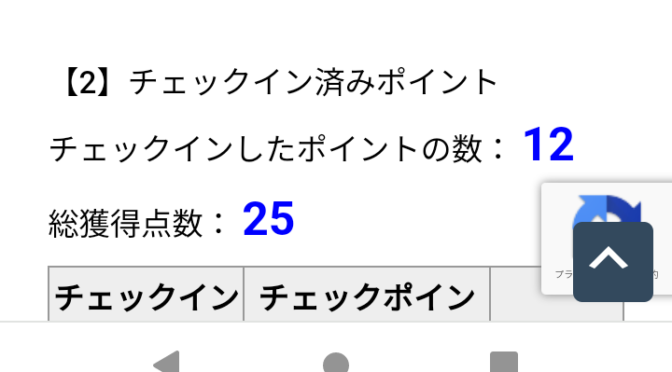

赤線が6月の走行区間、青線は5月以前。自宅/職場周辺は一部割愛しています。

6月17日 「よしの庵」から「月うさぎ」

6月18日 ゆるゆるCC「長弓寺紫陽花ゆるゆるライド」

6月24日 「デルフト」朝ポタへ

6月25日の日記

今日は帰宅後、大和高原方面へ向かう予定で「自撮り」の準備をしてあったのですが、万葉文化館でバンドネオン奏者の北村聡さんのレクチャー&コンサート「バンドネオン大解剖」がある事を思い出して、急遽予定を変更して明日香村へ、整理券の配布が1130からと云う事ですので少し早めに到着して待ちます、並ぶの嫌いなんですがね。開場は1300、コンサートもできる企画展示室ってこんな感じなんです。

今日は帰宅後、大和高原方面へ向かう予定で「自撮り」の準備をしてあったのですが、万葉文化館でバンドネオン奏者の北村聡さんのレクチャー&コンサート「バンドネオン大解剖」がある事を思い出して、急遽予定を変更して明日香村へ、整理券の配布が1130からと云う事ですので少し早めに到着して待ちます、並ぶの嫌いなんですがね。開場は1300、コンサートもできる企画展示室ってこんな感じなんです。

45分程バンドネオンと云う楽器の解説があってからコンサート、少々冷房が効いていて些か堪えたのですが大好きなPiazzollaの「Oblivion」やC.Gardelの「Por Una Cabeza」が生で聴けて大満足、この季節貴重な晴れの一日を潰した価値はありました。本日の走行延陽伯号で26.1キロ。

※ 会場で配布されたドキュメント(但しモノクロPDF)

帰宅後、先日届いたRRCBのボトル(中と右)のシール貼り、前回(左)は貼ったものを貰ったのですが今回はシール別、薄めた中性洗剤を吹き付けて接着力を弱めて貼りなさいとのお達し、完全に乾くには時間がかかるのですが、上手く貼れた様です。真ん中がギンタロウVer. 右がCog Ver.です。

帰宅後、先日届いたRRCBのボトル(中と右)のシール貼り、前回(左)は貼ったものを貰ったのですが今回はシール別、薄めた中性洗剤を吹き付けて接着力を弱めて貼りなさいとのお達し、完全に乾くには時間がかかるのですが、上手く貼れた様です。真ん中がギンタロウVer. 右がCog Ver.です。

そろそろ暑くなってきたので、サーバー用PCのファンコントローラー(SCYTHE製/廃番)を接続、この手のブツは腐る程持っているのですが、結局一番見た目が派手なこいつだけが現役です。左から温度計、中央がファン回転数、右がAUX出力のボリュームになっています。なんとLEDのバックライトが7色に切り替えられます。

そろそろ暑くなってきたので、サーバー用PCのファンコントローラー(SCYTHE製/廃番)を接続、この手のブツは腐る程持っているのですが、結局一番見た目が派手なこいつだけが現役です。左から温度計、中央がファン回転数、右がAUX出力のボリュームになっています。なんとLEDのバックライトが7色に切り替えられます。

「自撮り」用の新兵器です。三脚は必需品なのですが、三脚を立て難いロケーションですが適当な位置に手摺や標柱とかがあると云うケースがままあります、例えばカーブミラーの柱に畳んだ三脚を輪行時に使うベルトで固定したり。最初雲台付きクランプを考えてみたのですが、結構嵩張ります。ふと思いついたのがカメラホルスターとか呼ばれるもの、ベルトやショルダーなどにカメラを固定するアクセサリーです、これなら電信柱を巻く程度の長さのベルトさえ用意しておけば間に合います、もちろん本来の使い方もできますが。カメラホルスターでググれば何種類か出てきます、雲台のクイックシューの規格であるアルカスイス互換ならそのまま三脚に使いまわしできますが、ホルスターへのロック方法は各々の仕様規になります。ただ例に様に柱に固定した場合はそのままだとアングルが縦位置に制限されるのと滑り落ちない様にベルトに工夫も必要ですね。

「自撮り」用の新兵器です。三脚は必需品なのですが、三脚を立て難いロケーションですが適当な位置に手摺や標柱とかがあると云うケースがままあります、例えばカーブミラーの柱に畳んだ三脚を輪行時に使うベルトで固定したり。最初雲台付きクランプを考えてみたのですが、結構嵩張ります。ふと思いついたのがカメラホルスターとか呼ばれるもの、ベルトやショルダーなどにカメラを固定するアクセサリーです、これなら電信柱を巻く程度の長さのベルトさえ用意しておけば間に合います、もちろん本来の使い方もできますが。カメラホルスターでググれば何種類か出てきます、雲台のクイックシューの規格であるアルカスイス互換ならそのまま三脚に使いまわしできますが、ホルスターへのロック方法は各々の仕様規になります。ただ例に様に柱に固定した場合はそのままだとアングルが縦位置に制限されるのと滑り落ちない様にベルトに工夫も必要ですね。

「デルフト」朝ポタへ

今日は一昨年フロントバッグを作って貰った奈良市西大寺の自転車工房「デルフト」さんに集うサイクリストの早朝ポタに初めて顔を出してきました、平城宮跡に集まってダベって少し近所を走って喫茶店に入ってまたダベって適当に解散、嘘偽りなしの真正ポタリングです。昨年RRCBのランで大台ヶ原からの帰りに落車して大怪我したMさんがリハビリがてら参加する様になったみたいなのですがね。

集合時刻は7時半(来週からは6時半になるとか)、真正ポタと云っても桜井からは30キロ近くありますので、集合場所まではがっつり1時間半は走らなあきません、今日は大和川から佐保川沿いの京奈和自転車道に入りみやと通りを北上しましたが、1時間半はキツかったです。

今朝集まったのは私を含めて4名、「デルフト」店主のYさんは欠席です、何処を走ろうかと云う事になり、最近Mさんがハマっているフンコロガシ探しに奈良公園へ。佐紀交番前から水上池の南側を走って自衛隊前から不退寺、佐保川沿いから転害門へ、Mさんの先導で裏道を縫って走ります。

奈良公園でフンコロガシを探すおじさん達、なかなか大きなこれと云ったものは見つからない様です。

20分程フンコロガシ探しを愉しんでから、木辻町の「コメダ珈琲」へ、自転車談義より昔話に花が咲いて…

20分程フンコロガシ探しを愉しんでから、木辻町の「コメダ珈琲」へ、自転車談義より昔話に花が咲いて…

11時前には解散、私は今夜勤務ですので、上街道に入り真っ直ぐ桜井へと帰途に就きました。本日の走行58.0キロ。

6月19日の日記

梅雨の中休み4日目、お天気も良いのですが、3日で200キロ以上走ってますし、勤務明けで疲れもたまってますので、今日は買い物だけして大人しく帰る事に…

キャンプとか宴会でご一緒している方は信じられないかも知れませんが、家呑みはあまりしないのでビールとかストックせず、飲みたい時に買う事に。、今朝帰りに立ち寄ったスーパーでマルエフと黒生のアソートにおまけグラスが付いて売っていたのでつい。黒は一番搾りが一番好みなのですが、店頭では最近見たりません。帰宅後ギョーザを焼いて「志那1~島ヶ原キャンプツーリング」以来のアルコール。ちなみに昨年はキャンプに持ち込んだアルコール類を除けば使った酒代は7,751円也。

キャンプとか宴会でご一緒している方は信じられないかも知れませんが、家呑みはあまりしないのでビールとかストックせず、飲みたい時に買う事に。、今朝帰りに立ち寄ったスーパーでマルエフと黒生のアソートにおまけグラスが付いて売っていたのでつい。黒は一番搾りが一番好みなのですが、店頭では最近見たりません。帰宅後ギョーザを焼いて「志那1~島ヶ原キャンプツーリング」以来のアルコール。ちなみに昨年はキャンプに持ち込んだアルコール類を除けば使った酒代は7,751円也。

うちにあるうちにある7台のデスクトップPCのうち1台だけがファン付きのビデオカードなのですが、これが最近うるさいので交換する事に、メルカリでほぼ新品のASUS GeForce GT710-SL-2Gが送料込み2,500円で出ていたのでGET、NVIDIAでもローエンドのグラボですが、2Gメモリのファンレスと云う事でヒートシンクがデカくてケースに収まらなくて買ったものの手放す人が結構いるみたいですね。うちのケースはフルサイズのPCIボードが入る仕様なので問題ないのですが、マルチモニターでも3Dのゲームをしないなら2Gメモリは要らない気もしますけど。

うちにあるうちにある7台のデスクトップPCのうち1台だけがファン付きのビデオカードなのですが、これが最近うるさいので交換する事に、メルカリでほぼ新品のASUS GeForce GT710-SL-2Gが送料込み2,500円で出ていたのでGET、NVIDIAでもローエンドのグラボですが、2Gメモリのファンレスと云う事でヒートシンクがデカくてケースに収まらなくて買ったものの手放す人が結構いるみたいですね。うちのケースはフルサイズのPCIボードが入る仕様なので問題ないのですが、マルチモニターでも3Dのゲームをしないなら2Gメモリは要らない気もしますけど。

以前からAMAZONに4千円台で出ていたパニアバッグ、2,618円になっていたのでポチ、中国から10日程かかって郵便で届いたのですが、なんとポストに入る大きさだったのです、心配しながら開封したのですが、ご覧の通り。芯の様なものも入ってなくて生地も薄いですが、縫製は問題なさそうです、ただベルト回りが心配です。鞍の部分が長さ34cm、幅が18~28cmの範囲で調整できる様にハトメ穴が付いていますが、固定にはそれなりの工夫が必要です。

以前からAMAZONに4千円台で出ていたパニアバッグ、2,618円になっていたのでポチ、中国から10日程かかって郵便で届いたのですが、なんとポストに入る大きさだったのです、心配しながら開封したのですが、ご覧の通り。芯の様なものも入ってなくて生地も薄いですが、縫製は問題なさそうです、ただベルト回りが心配です。鞍の部分が長さ34cm、幅が18~28cmの範囲で調整できる様にハトメ穴が付いていますが、固定にはそれなりの工夫が必要です。

デモン太にパニア台を仮付けして取り付けてみましたが、こんな感じ、2019年に手に入れてサイドバッグ化した中華パニアがバッグだけでも結構重いので、気軽に使えるサイドバッグに改造する予定です。

デモン太にパニア台を仮付けして取り付けてみましたが、こんな感じ、2019年に手に入れてサイドバッグ化した中華パニアがバッグだけでも結構重いので、気軽に使えるサイドバッグに改造する予定です。

ゆるゆるCC「長弓寺紫陽花ゆるゆるライド」

梅雨の中休み3日目、降雨の予報はないのですがちょっと鬱陶しい曇り空。今日は夕方から出勤なのですが「ゆるゆるCC」の皆さんが生駒市の長弓寺まで往復すると云う事で、第2集合場所の外川橋(大和郡山市)まで向かう事にしました。

外川橋10時半と云う事ですので桜井を8時半過ぎに出発、大和川と寺川に沿って走り太子橋で大和川を渡り御幸橋北詰から富雄川沿いの自転車道へ入りますが、案の定早過ぎた様で手前の公園で休憩していると、乾さんを先頭に久しぶりのofはやまさん他ゆるゆるの皆さんが自転車道を走ってきます。外川橋で奈良市からのメンバーと合流します、今回の参加者はこの時点で私を含めて11名かな。

外川橋10時半と云う事ですので桜井を8時半過ぎに出発、大和川と寺川に沿って走り太子橋で大和川を渡り御幸橋北詰から富雄川沿いの自転車道へ入りますが、案の定早過ぎた様で手前の公園で休憩していると、乾さんを先頭に久しぶりのofはやまさん他ゆるゆるの皆さんが自転車道を走ってきます。外川橋で奈良市からのメンバーと合流します、今回の参加者はこの時点で私を含めて11名かな。

今日は新しいメンバーもいるので、富雄川桜づつみ公園に立ち寄って自己紹介を。写真右 : 小径車ゆえにサイドバッグの取り付け方がユニーク、専用のサイド枠になっている様です。

富雄川と県道7号枚方大和郡山線に沿って走りますが、阪奈道路をくぐるまでは走り難いコースで、なかなか進みません。

富雄川と県道7号枚方大和郡山線に沿って走りますが、阪奈道路をくぐるまでは走り難いコースで、なかなか進みません。

結局、長弓寺へ行くまでにお昼を済ませる事になった様で、午後には帰途に就きたい私は白庭台でお別れする事に、元来た道を戻るのも何なので、一旦京都府に入る事になりますがR163まで出て木津まで走り京奈和自転車道経由で14時過ぎには桜井に帰ってきました。本日の走行79.6キロ、図らずも結構走りました。

「よしの庵」から「月うさぎ」

貴重な休日の休みが梅雨の中休みとなってくれました、平城宮跡まで少しポタる話も出ていたのですが、距離も走りたいし、今日は平日は営業していない東吉野村の手打ち蕎麦「よしの庵」へ行こうと東吉野への定番コースを、まずは明日香村から芋ヶ峠を越えます。桜井を出て明日香村へ、快調に栢森もノンストップで通過したのですが… 最初の激坂で足つき。

貴重な休日の休みが梅雨の中休みとなってくれました、平城宮跡まで少しポタる話も出ていたのですが、距離も走りたいし、今日は平日は営業していない東吉野村の手打ち蕎麦「よしの庵」へ行こうと東吉野への定番コースを、まずは明日香村から芋ヶ峠を越えます。桜井を出て明日香村へ、快調に栢森もノンストップで通過したのですが… 最初の激坂で足つき。

時間もあるので小(おむら)で「自撮り」にトライ、休業中の「麦笑」さんの前の橋より一つ下流の橋。横位置ですので、「自撮りのすゝめ⑦」で解説してます様に、外部タイマーを1分のバルブモードにして連写にしています。

時間もあるので小(おむら)で「自撮り」にトライ、休業中の「麦笑」さんの前の橋より一つ下流の橋。横位置ですので、「自撮りのすゝめ⑦」で解説してます様に、外部タイマーを1分のバルブモードにして連写にしています。

それでも橋の欄干とバックの木々の濃淡にタイミングを合わせるのは難しいですね。連写を高速にするとメモリカードへの書き込みが追い付かなくなって逆効果でした。

それでも橋の欄干とバックの木々の濃淡にタイミングを合わせるのは難しいですね。連写を高速にするとメモリカードへの書き込みが追い付かなくなって逆効果でした。

「よしの庵」の開店にはまだ時間がありますのでMBGFのチェックポイントに加わった「やはた温泉」まで往復する事に、行きどまりの県道ですのであまり走る機会がなく訪れるのは久しぶりです。蟻通橋まで戻り県道221号小村木津線へ。

「よしの庵」の開店にはまだ時間がありますのでMBGFのチェックポイントに加わった「やはた温泉」まで往復する事に、行きどまりの県道ですのであまり走る機会がなく訪れるのは久しぶりです。蟻通橋まで戻り県道221号小村木津線へ。

「よしの庵」へは11時に到着、既に何人かが待っておられます。開店時刻はHomePageでは1130になっていますが、GoogleMapでは1115になっています。1人ですし予約をしていなかったのですが、1145までなら席があるとの事で無事もぐりこむができしたが、それでも帰る頃にはお蕎麦は売り切れになっていました。なかなか休日に走ってこれないので今年は初めて、久しぶりに美味しいお蕎麦を頂く事ができました。なお営業日は土日休ですが、臨時休業もあるので要確認です。

「よしの庵」へは11時に到着、既に何人かが待っておられます。開店時刻はHomePageでは1130になっていますが、GoogleMapでは1115になっています。1人ですし予約をしていなかったのですが、1145までなら席があるとの事で無事もぐりこむができしたが、それでも帰る頃にはお蕎麦は売り切れになっていました。なかなか休日に走ってこれないので今年は初めて、久しぶりに美味しいお蕎麦を頂く事ができました。なお営業日は土日休ですが、臨時休業もあるので要確認です。

一谷峠へ向かう県道251号谷尻木津線へ、再び「自撮り」にトライしますが… 県道とは云え滅多に車はやってこないのですがね。

一谷峠へ向かう県道251号谷尻木津線へ、再び「自撮り」にトライしますが… 県道とは云え滅多に車はやってこないのですがね。

一谷峠を下り岩端へ、13時過ぎにはお馴染み「月うさぎ」へ到着、板の間を吹き抜ける風が心地良いです、今年の夏は避暑に来なくてはね…

一谷峠を下り岩端へ、13時過ぎにはお馴染み「月うさぎ」へ到着、板の間を吹き抜ける風が心地良いです、今年の夏は避暑に来なくてはね…

見開き6頁で季刊の雑誌に紹介されています。

陽が傾き始めた頃に篠楽から笠間辻へ、女寄峠を下りますが、やはり下界は暑いです。本日の走行105.7キロ。

陽が傾き始めた頃に篠楽から笠間辻へ、女寄峠を下りますが、やはり下界は暑いです。本日の走行105.7キロ。

梅雨の中休み

橿原市法花寺町から畝傍山を望む

橿原市法花寺町から畝傍山を望む

予報に拠りますと来週火曜位までは良いお天気が続くとの事、今月は走れていませんからね、頑張って走っておかなくては。ただ今日は勤務明けから6回目になるコロナワクチン接種の予定、愛想無い位に副反応の心配は無いのですがね。遠回りはせずに古い集落と田植えのすすむ田圃の中を縫って走り「4‘season」で朝を頂いてから買い物をして帰途に就く事にします。

予報に拠りますと来週火曜位までは良いお天気が続くとの事、今月は走れていませんからね、頑張って走っておかなくては。ただ今日は勤務明けから6回目になるコロナワクチン接種の予定、愛想無い位に副反応の心配は無いのですがね。遠回りはせずに古い集落と田植えのすすむ田圃の中を縫って走り「4‘season」で朝を頂いてから買い物をして帰途に就く事にします。

話は聞いていたのですが、店の前にはりょうママの元にやってきたミニベロが、慣れないスタンドをたたまずに走り出して早速傷を付けてめげているのだとか。

話は聞いていたのですが、店の前にはりょうママの元にやってきたミニベロが、慣れないスタンドをたたまずに走り出して早速傷を付けてめげているのだとか。

ママに教えて貰った町内の紫陽花を覗いから、コーナンで買い物を済ませて帰宅。今月は走行距離がまだ200キロにも届いていません、明日はがっつり走りますよ。

ママに教えて貰った町内の紫陽花を覗いから、コーナンで買い物を済ませて帰宅。今月は走行距離がまだ200キロにも届いていません、明日はがっつり走りますよ。

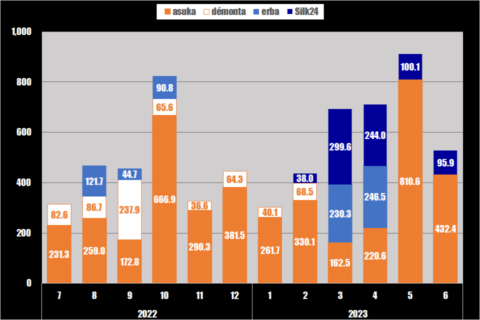

遠回り通勤サイク「MBGFポイントラリー」

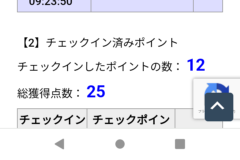

今年はコンプリートしようなんて気はないのですが、走るネタについでに回ってます。現時点で「道の駅あすか」「ひよしのさとマルシェ」「宇陀市榛原総合センター」「たかすみ温泉」「4’season」「御所宝湯」「ジョギング&サイクリングステーション橿原公苑 」「道の駅かつらぎ」「相撲発祥伝承の地腰折田」「橿原市昆虫館」「屏風杵築神社」「道の駅レスティー唐古鍵」と12ヶ所とのんびりしたものです。

今年はコンプリートしようなんて気はないのですが、走るネタについでに回ってます。現時点で「道の駅あすか」「ひよしのさとマルシェ」「宇陀市榛原総合センター」「たかすみ温泉」「4’season」「御所宝湯」「ジョギング&サイクリングステーション橿原公苑 」「道の駅かつらぎ」「相撲発祥伝承の地腰折田」「橿原市昆虫館」「屏風杵築神社」「道の駅レスティー唐古鍵」と12ヶ所とのんびりしたものです。

昨日、出勤前に「橿原市昆虫館」。「天理ダム」がなくなった今では判り難いNo.1とか、奥と云うか一番上の第3駐車場の影です。

昨日、出勤前に「橿原市昆虫館」。「天理ダム」がなくなった今では判り難いNo.1とか、奥と云うか一番上の第3駐車場の影です。

今朝、飛鳥川沿いの自転車道から筋違(太子)道に抜けて「屏風杵築神社」へ、チェックポイントの前に防護石に囲まれた三角点か水準点と思しきものが埋まっているのですが地形図には記載がないですね。

今朝、飛鳥川沿いの自転車道から筋違(太子)道に抜けて「屏風杵築神社」へ、チェックポイントの前に防護石に囲まれた三角点か水準点と思しきものが埋まっているのですが地形図には記載がないですね。

大和川まで北上するのを止めて寺川沿いに戻って「道の駅レスティー唐古鍵」へ、ここの道の駅は地元産品の販売で賑わっているのですが、野菜がやすいなぁ… 本日の走行 26.5キロ。

大和川まで北上するのを止めて寺川沿いに戻って「道の駅レスティー唐古鍵」へ、ここの道の駅は地元産品の販売で賑わっているのですが、野菜がやすいなぁ… 本日の走行 26.5キロ。

ところで残り物感満載の「ポイントラリー」の賞品ですが、ゴールド賞とシルバー賞と条件に全市町村と云う記述があるので、一覧を市町村コード順に並べてみました。現在奈良県には39の市町村があるのですが、チェックポイントは全ての市町村を網羅している訳ではありません、ちなみに「大和高田市」「三郷町」「川西町」「高取町」「上牧町」「下市町」がチェックポイントのない市町村です。

4連休だったのですが…

実は5日の勤務明けから4連休、琵琶湖に続いてキャンツーでもと考えていたのですが、こんなに早く梅雨入りしてしまってはキャンツーどころか何処へも走りに行けませんのでインドアに勤しむ事に。

先月つっちーさんから頂いたIntel Core i7-4790搭載のデスクトップPC、今や第13世代が出ている中に10年前の第4世代、それでも今迄うちの最速マシンは第1世代のCorei7-870だったのですからね、進歩です。

そのCorei7-4790マシンですが、貰ってきたままの状態でまで戦力にはなっていないのですが、余剰部品としてCPU Core i3-4160(3.6GHz)と4Gと8GのDDR3メモリ、Hビデオカード(GT710)を活用してLGA1150マシンを1台仕立ててみようと云う事に。必要な部品はLGA1150マザーだけ、ヤフオクで探してみると2K円位から転がっています、ただうちではPS/2用KVMスイッチ(切替器)を使っているために、キーボードとマウスが独立したPS/2ポートを持っているマザーでないと切り替えも上手く行かない事がままあるのです、その為に決して安くもないPS/2 PCIボードを買う事も。

そのCorei7-4790マシンですが、貰ってきたままの状態でまで戦力にはなっていないのですが、余剰部品としてCPU Core i3-4160(3.6GHz)と4Gと8GのDDR3メモリ、Hビデオカード(GT710)を活用してLGA1150マシンを1台仕立ててみようと云う事に。必要な部品はLGA1150マザーだけ、ヤフオクで探してみると2K円位から転がっています、ただうちではPS/2用KVMスイッチ(切替器)を使っているために、キーボードとマウスが独立したPS/2ポートを持っているマザーでないと切り替えも上手く行かない事がままあるのです、その為に決して安くもないPS/2 PCIボードを買う事も。

その条件に適うマザーボードがなかなか少なくてASUS H97-PLUS位しか見当たりません。H97って結構上のチップセットなのですが、結果的にはIOパネル他付属品のないもの 3,980円(送料別)で落とす事に。

その条件に適うマザーボードがなかなか少なくてASUS H97-PLUS位しか見当たりません。H97って結構上のチップセットなのですが、結果的にはIOパネル他付属品のないもの 3,980円(送料別)で落とす事に。

Core i3-4160には純正ファンも付いていたのですが、今後CPU交換を行う事が考えて着脱にストレスのない115?用ファン「AINEX CC-06B」を別途チョイス、ただフィンがデカくて使えないマザーがあるのと、ねじ止めのためのバックプレートを取り付けるために、うちケース場合マザーボードを9mm以上浮かせてやる必要があります。

Core i3-4160には純正ファンも付いていたのですが、今後CPU交換を行う事が考えて着脱にストレスのない115?用ファン「AINEX CC-06B」を別途チョイス、ただフィンがデカくて使えないマザーがあるのと、ねじ止めのためのバックプレートを取り付けるために、うちケース場合マザーボードを9mm以上浮かせてやる必要があります。

問題なく一発起動してくれました、取り合えずWindows10Proをインストールしてみました。

問題なく一発起動してくれました、取り合えずWindows10Proをインストールしてみました。

残念なのはCorei3ってやはり遅い、第1世代最速とは云えi7-870に追いつかないのです、HDDの値だけが良いのはSATA 6GHzをサポートしているから、メモリはDDR3と2の差もありますね。まぁヤフオクで今では数100円で買えるCPUですし。しかしCorei7-4790となるとさすがに違います(HDDの値が良いのはSSDなので)、これではASUS H97-PLUSが勿体ないので、これ以上の作業は止めてまずはCPU交換ですか。

| Corei3-4160 | Corei7-4790 | Corei7-870 | |

| Mark | 182130 | 348878 | 214609 |

| ALU | 53477 | 108439 | 75851 |

| FPU | 39876 | 85082 | 60016 |

| MEM | 31819 | 71698 | 29888 |

| HDD | 14416 | 41631 | 11446 |

| GDI | 11455 | 15848 | 8709 |

| D2D | 8534 | 8112 | 7504 |

| OGL | 22553 | 18068 | 21195 |