今月限りで島原外港以南が廃止となる島原鉄道に乗車、もちろん道路元標も、長崎県南高来郡の深江村道路元標(左下) 後ろは雲仙普賢岳?

今月限りで島原外港以南が廃止となる島原鉄道に乗車、もちろん道路元標も、長崎県南高来郡の深江村道路元標(左下) 後ろは雲仙普賢岳?

島原鉄道加津佐駅、Mさんの好きなキハ20系ですが、南線廃線とともに引退とか。

島原鉄道加津佐駅、Mさんの好きなキハ20系ですが、南線廃線とともに引退とか。

島原外港、ヲだらけの島原鉄道を後にしフェリーで熊本に向かいます。

島原外港、ヲだらけの島原鉄道を後にしフェリーで熊本に向かいます。

肥薩線矢岳越え、真幸駅

肥薩線矢岳越え、真幸駅

38年ぶりの大畑ループとスィッチバックてす。

早朝から道路元標求めて次の肥前浜駅まで歩きます、長崎街道肥前浜宿。

早朝から道路元標求めて次の肥前浜駅まで歩きます、長崎街道肥前浜宿。

肥前山口駅で佐世保線に乗り換え武雄温泉駅に向かうつもりが列車を乗り違えて戻ってしまうと云う、元鉄にしてはお恥ずかしいチョンボをしてしまいました。 肥前鹿島からバスで武雄温泉へ向かう手もありましたが、結局は肥前山口へ戻り先に佐留志村道路元標を探索する事に、幸い思っていたより早く見つけ出す事ができて武雄温泉へ。

肥前山口駅で佐世保線に乗り換え武雄温泉駅に向かうつもりが列車を乗り違えて戻ってしまうと云う、元鉄にしてはお恥ずかしいチョンボをしてしまいました。 肥前鹿島からバスで武雄温泉へ向かう手もありましたが、結局は肥前山口へ戻り先に佐留志村道路元標を探索する事に、幸い思っていたより早く見つけ出す事ができて武雄温泉へ。

杵島郡の武雄町道路元標は武雄温泉楼門脇にあります、この楼門は重文です。

杵島郡の武雄町道路元標は武雄温泉楼門脇にあります、この楼門は重文です。

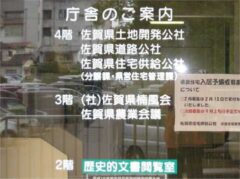

佐賀県県下の道路元標5基をGRTして佐賀県立図書館へ向かいますが、大正期の県報は多くが逸失していて揃っていません、県庁南別館にある「歴史的文書閲覧室」を紹介して貰い、そちらには大正9年他の県報がありましたが、目的の「道路元標ノ件」は見つかりませんでした。

佐賀県県下の道路元標5基をGRTして佐賀県立図書館へ向かいますが、大正期の県報は多くが逸失していて揃っていません、県庁南別館にある「歴史的文書閲覧室」を紹介して貰い、そちらには大正9年他の県報がありましたが、目的の「道路元標ノ件」は見つかりませんでした。

青春18切符を利用して九州へ向かいます、もちろん道路元標もありですが、自転車抜きです。 まずは一日がかりで佐賀県鹿島市に向かいます、

青春18切符を利用して九州へ向かいます、もちろん道路元標もありですが、自転車抜きです。 まずは一日がかりで佐賀県鹿島市に向かいます、

桜井0528→鶴橋0622(近鉄)、鶴橋0629→0645大阪0652→0754姫路0800→0916東岡山0922→1101糸崎1144→1650下関1709→1722小倉1736→1917鳥栖1931→2024肥前鹿島

このスジは18切符の期間ともあってずっと満員状態、今月のダイヤ改正で姫路駅の乗換には僅かにゆとりができましたが、やはり輪行するのは顰蹙ものです。 倉敷を過ぎてようやくすいてきました。 このスジを乗り継ぐと、長崎、熊本、大分まで行く事が可能ですが、相応の忍耐力と云うか好きでないと… まぁかって大阪から札幌まで33時間も乗り続けた事を思えば。

このスジは18切符の期間ともあってずっと満員状態、今月のダイヤ改正で姫路駅の乗換には僅かにゆとりができましたが、やはり輪行するのは顰蹙ものです。 倉敷を過ぎてようやくすいてきました。 このスジを乗り継ぐと、長崎、熊本、大分まで行く事が可能ですが、相応の忍耐力と云うか好きでないと… まぁかって大阪から札幌まで33時間も乗り続けた事を思えば。

糸崎で下関行きに乗り継ぎ、すぐに乗り継いでもこの先岩国で後続に追い付かれるのでちょっと途中下車して食料調達。 昔ながら何もない駅前ですが、少し行くと地元スーパーがあります。

糸崎で下関行きに乗り継ぎ、すぐに乗り継いでもこの先岩国で後続に追い付かれるのでちょっと途中下車して食料調達。 昔ながら何もない駅前ですが、少し行くと地元スーパーがあります。

1650下関着、今日は肥前鹿島まで行くのでまだ3時間半乗ります。

1650下関着、今日は肥前鹿島まで行くのでまだ3時間半乗ります。

鳥栖からの長崎本線では817系でした、木材と一部に本革を利用したデザインには(@_@) 座り心地は長時間向ではありませんが。

鳥栖からの長崎本線では817系でした、木材と一部に本革を利用したデザインには(@_@) 座り心地は長時間向ではありませんが。

桜井を出発してから14時間弱、肥前鹿島2024着、JRだけで\10,080分乗車。

この頃、信楽線(現在の信楽高原鉄道)の1日1往復のSLを撮りに足繁く通っていたものです。 その行きすがら京都駅で撮ったスナップ。 現在の31番ホームでしょうか、朝の通勤時間帯に次々と山陰線の列車が到着し機関車を付け替えて引き上げて行きます。

DD54は当時、山陰線や福知山線等に投入されていた、ドイツのメーカーのエンジンと液体変速機をライセンス生産し積んだ新鋭機、40両が生産されたが、脱線転覆事故や保守コストの高さから悲運にも僅か10年余りで姿を消した。

山陰線ホームから東海道線上りホームを見ていたのでしょうか、良し悪しはともかくとしてのどかですね、当時莫大な赤字を抱えていた国鉄、でも100人を超す死者を出す事故は起こしていませんでした。

出雲市行きのサボをさげた寝台車スハネ30をはさんだ夜行列車、ブルトレ格上げ前の急行「出雲」でしょうか。

草津駅構内を通過するEH10の牽く貨物列車、草津駅って今も印象は変わっていませんね。