今日は暮れから手を付けているホームページのリニューアルも目処かついた事ですし、久しぶりに東吉野方面に向かう事に、しかし今日走らんで何時走るねんと云う位の良いお天気です。 ただ東吉野への定番コースである芋ヶ峠が通行止のため、迂回して吉野口駅前から阿太を越えて車坂峠から吉野川河畔に下ります。壺坂峠と云う手もあるのですが、どうも北側から登るのが好きになれません。

ただ東吉野への定番コースである芋ヶ峠が通行止のため、迂回して吉野口駅前から阿太を越えて車坂峠から吉野川河畔に下ります。壺坂峠と云う手もあるのですが、どうも北側から登るのが好きになれません。

和歌山方面への定番コース県道120号線、奉膳(ぶんぜ)の踏み切りに捕まると、やってきたのはリバイバル塗装の6020系。

和歌山方面への定番コース県道120号線、奉膳(ぶんぜ)の踏み切りに捕まると、やってきたのはリバイバル塗装の6020系。 車坂峠へはR309が最短なのですが、薬水拱橋(土木学会選奨土木遺産)をくぐって弘法大師所縁の「薬水の井戸」の横を通って登って行く古い道を行きますが、谷を挟んだ南側はニュータウンの中にできた南奈良総合医療センターの建物やらで風景が一変してしまいました。R309を走るより余計に登らなくてはならないのですが、車のやってこない道をのんびりと往く事ができます。

車坂峠へはR309が最短なのですが、薬水拱橋(土木学会選奨土木遺産)をくぐって弘法大師所縁の「薬水の井戸」の横を通って登って行く古い道を行きますが、谷を挟んだ南側はニュータウンの中にできた南奈良総合医療センターの建物やらで風景が一変してしまいました。R309を走るより余計に登らなくてはならないのですが、車のやってこない道をのんびりと往く事ができます。

下市のオークワでお昼の弁当を買っていたら時間は10時半、そろそろ吉野線の観光特急「青の交響曲」がやってくる時間、上市橋から狙ってみる事にしたのですが、半逆光で普通車と変わらないシルエットなので、今一つだったかな。

下市のオークワでお昼の弁当を買っていたら時間は10時半、そろそろ吉野線の観光特急「青の交響曲」がやってくる時間、上市橋から狙ってみる事にしたのですが、半逆光で普通車と変わらないシルエットなので、今一つだったかな。 宮滝の柴橋までは吉野川左岸の県道39号五條吉野線を。

宮滝の柴橋までは吉野川左岸の県道39号五條吉野線を。

窪垣内までは右岸のR370を、私が距離の誤表記を指摘した「なるくる」の標識、訂正シールは消えつつあります、まぁ「なるくる」も既に消えたも同然ですが。

窪垣内までは右岸のR370を、私が距離の誤表記を指摘した「なるくる」の標識、訂正シールは消えつつあります、まぁ「なるくる」も既に消えたも同然ですが。

1237「ニホンオオカミ像」に到着。

1237「ニホンオオカミ像」に到着。

お馴染みのパン屋さん「麦笑」に到着、持ち帰りのパンを2つばかり。それとカレンダーをお渡しします、実は今日の東吉野サイクは昨年12月に配りに回れなかったカレンダー配達のミッションでもあるのです。

お馴染みのパン屋さん「麦笑」に到着、持ち帰りのパンを2つばかり。それとカレンダーをお渡しします、実は今日の東吉野サイクは昨年12月に配りに回れなかったカレンダー配達のミッションでもあるのです。

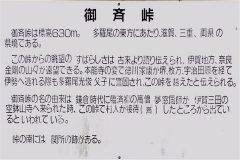

冬季休業中のお蕎麦屋さん「よしの庵」はポストにカレンダーを届けてさらに北上、1354高見山の見えるポイントまでやってきました。ところでR166旧道の通行止ですが3月28日までとなっています、谷尻(たんじり)方面へは相変わらず東へ1キロばかり迂回しなくてはなりません。

冬季休業中のお蕎麦屋さん「よしの庵」はポストにカレンダーを届けてさらに北上、1354高見山の見えるポイントまでやってきました。ところでR166旧道の通行止ですが3月28日までとなっています、谷尻(たんじり)方面へは相変わらず東へ1キロばかり迂回しなくてはなりません。 1445、標高600m超の一谷峠に到着、しかし今年は雪が少ない様で、この辺りでも降っても積もるまでには至ってない様です。

1445、標高600m超の一谷峠に到着、しかし今年は雪が少ない様で、この辺りでも降っても積もるまでには至ってない様です。

一谷峠を下り、昨年東吉野村谷尻から宇陀市菟田野岩端(いわはし)に移転した「月うさぎ」へ、場所の関係でキャンプはできなくなりましたが、立派な古民家カフェになりました。

一谷峠を下り、昨年東吉野村谷尻から宇陀市菟田野岩端(いわはし)に移転した「月うさぎ」へ、場所の関係でキャンプはできなくなりましたが、立派な古民家カフェになりました。 16時過ぎには野依の「おごぽご」まで下ってきました。陽射しがあると結構暖かい一日でしたが、この時間になって下り基調の帰途になると結構寒くなってきました、濃厚ぜんざいで暖まって女寄峠を下ります。迂回したので桜井へ戻ってきた時点で100キロ超かなと思っていたのですが、明日は雨模様との予報ですので「麦笑」のカンパーニュのお裾分けに「4’Season」まで往復して、本日の走行距離100.7キロ也。

16時過ぎには野依の「おごぽご」まで下ってきました。陽射しがあると結構暖かい一日でしたが、この時間になって下り基調の帰途になると結構寒くなってきました、濃厚ぜんざいで暖まって女寄峠を下ります。迂回したので桜井へ戻ってきた時点で100キロ超かなと思っていたのですが、明日は雨模様との予報ですので「麦笑」のカンパーニュのお裾分けに「4’Season」まで往復して、本日の走行距離100.7キロ也。