お馴染み「月うさぎ」の別館?みたいな「月の宝箱」に昨年11月同様に内輪で集まろうと云う企て。隣の空き地でテントも張れますので、私はテントを積んで出掛ける事にしたのですが…

お馴染み「月うさぎ」の別館?みたいな「月の宝箱」に昨年11月同様に内輪で集まろうと云う企て。隣の空き地でテントも張れますので、私はテントを積んで出掛ける事にしたのですが…

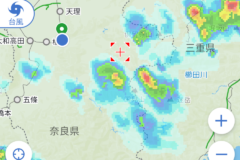

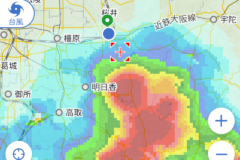

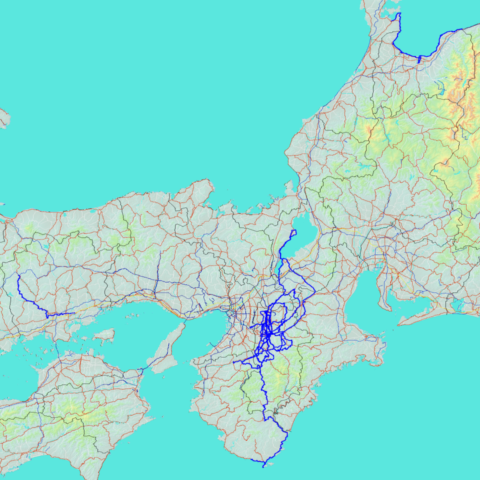

キャンピング車で走る気満々のVさんは「月うさぎ」が東吉野にあった頃に定番だった芋ヶ峠~吉野町~高見川遡上コースを一緒に走ろうと云うのですが、連日の天候の急変に恐れをなして私は西峠経由を。西峠経由ならいそくますいそけさかさ急ぐ事もないのですが、大気が不安定にならない内にと8時前には桜井を出発します。今回はフロント2サイドに大型のサドルバッグの組み合わせです。

R165を西峠へ向かいますが、時間帯もあるのでしょうか車の多い事、土曜日で仕事と遊びの車が重なっている様な。長谷寺まで来た処で西峠を止め5日に続き県道桜井都祁線で初瀬ダムに取り付き大和高原方面へ向かう事に、先日に続いて藺生町の紫陽花を愛でに。

三陵墓古墳群史跡公園で小休止の後、都祁白石でR369へ入り香酔峠へ向かいます。南側から登る事を思うと大した事はないのですが、吐山の集落を外れた処で一息入れているとNさんの車が、酒2本だけでも積んでもらえると助かるんですが、彼女も榛原から走るんだっけ、残念。11時丁度に峠を越えます。

三陵墓古墳群史跡公園で小休止の後、都祁白石でR369へ入り香酔峠へ向かいます。南側から登る事を思うと大した事はないのですが、吐山の集落を外れた処で一息入れているとNさんの車が、酒2本だけでも積んでもらえると助かるんですが、彼女も榛原から走るんだっけ、残念。11時丁度に峠を越えます。

12時半には「月の宝箱」に一番乗りしたのですが、自分用の安ワインとかを積み残してしまったので、買い出しに戻らなくてはなりません。幸い榛原まで戻らずとも菟田野に間に合いそうですが。そうこうしてるとNさんが榛原で買った弁当を菟田野地蔵ヶ辻界隈で食べていると云うので、そちらに向かいます。

12時半には「月の宝箱」に一番乗りしたのですが、自分用の安ワインとかを積み残してしまったので、買い出しに戻らなくてはなりません。幸い榛原まで戻らずとも菟田野に間に合いそうですが。そうこうしてるとNさんが榛原で買った弁当を菟田野地蔵ヶ辻界隈で食べていると云うので、そちらに向かいます。

芳野川べりのベンチで弁当を食べ終わったNさんを捕捉、連れもって「月の宝箱」へ向かいます。

芳野川べりのベンチで弁当を食べ終わったNさんを捕捉、連れもって「月の宝箱」へ向かいます。

明日香村から長駆東吉野経由してきたVさんも既に到着、今回はフロント2サイドが3台揃いました。後はここまで車で来るTシェフとIちゃんの到着を待ちます。本日の走行62.5キロ。(つづく)

明日香村から長駆東吉野経由してきたVさんも既に到着、今回はフロント2サイドが3台揃いました。後はここまで車で来るTシェフとIちゃんの到着を待ちます。本日の走行62.5キロ。(つづく)

巷にある印刷物のカレンダーの殆んどが昨年11月27日に成立した

巷にある印刷物のカレンダーの殆んどが昨年11月27日に成立した

栢森ではようやく先週位から紫陽花が出迎えてくれる様に、まだ梅雨も明けていないのですが、後1ヶ月もすれば気の早いヒグラシの声が聴こえてくるのが愉しみです。0504 写真だけ撮って折り返します。

栢森ではようやく先週位から紫陽花が出迎えてくれる様に、まだ梅雨も明けていないのですが、後1ヶ月もすれば気の早いヒグラシの声が聴こえてくるのが愉しみです。0504 写真だけ撮って折り返します。