2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り「合田佐和子展」を観たあと、埼玉県下に残る道路元標を巡りながら熊谷まで走る予定です。昨夜から齋藤家が営む成城の「一宮庵」一宿一飯のお世話になりました。最初は新宿駅で近くのビジホにでも泊まるつもりだったのですが、昨夜「轍」でご一緒し、今朝は早朝から輪行で正丸峠へ向かうと云う事ですので気兼ねなくお世話になる事にしました。

2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り「合田佐和子展」を観たあと、埼玉県下に残る道路元標を巡りながら熊谷まで走る予定です。昨夜から齋藤家が営む成城の「一宮庵」一宿一飯のお世話になりました。最初は新宿駅で近くのビジホにでも泊まるつもりだったのですが、昨夜「轍」でご一緒し、今朝は早朝から輪行で正丸峠へ向かうと云う事ですので気兼ねなくお世話になる事にしました。

始発ではないものの暗いうちからのスタート、成城学園駅にて。齋藤さん、ヘッド抜き輪行も手慣れたものです。

池袋から西武で正丸峠へ向かう齋藤さんと新宿までご一緒します、ニッカホースがお揃なんです。ニッカホースは実質的にハリソン愛用者が多いので、珍しくもないのですが。再会を約束して新宿駅でお別れし西口へ。

池袋から西武で正丸峠へ向かう齋藤さんと新宿までご一緒します、ニッカホースがお揃なんです。ニッカホースは実質的にハリソン愛用者が多いので、珍しくもないのですが。再会を約束して新宿駅でお別れし西口へ。

新宿駅西口、早朝とは云え騒がしい事、週末ですもんね。できる事なら輪行仕舞はしたくないロケーションです。

新宿駅西口からなら自転車ですぐの処に残る東京府豊多摩郡淀橋町道路元標、頭部が欠損していて「淀橋町道」の部分が読み取れませんが、否定すべき理由もありません。裏面には「東京府」とあり、昭和18年に東京府と東京市が再編成され東京都となっています。日本橋の日本国道路元標や東京市道路元標を除けば現在の東京23区内に残る唯一のもので、この場所に残ったのは奇跡的だと云えます。

青梅街道を西へ、荻窪からは中央線沿いに行けば良いのですが、線路沿いに道が繋がっていなくて結構手こずります。それでも9時過ぎには三鷹駅前、開場まで2時間もありますが時間を潰しながら早めのお昼をどこかで頂いてから向かう事にします。

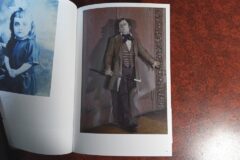

11時前に三鷹駅前の商業施設の5階にあるギャラリーに行ったのですが、なんと10時から開場していた様で、1時間も時間を無駄にしてしまいました。2016年に亡くなられた合田佐和子さん、50年近く前に東京写真大学(現東京工芸大学)のワークショップでご一緒したのですが、私が好きな初期の作品の中でも世田谷のご自宅で拝見した「探偵」(1972)に再会するのが目的でした、現在は合田さんの出身地である高知県の県立美術館が所蔵しているとの事ですが、今回の展覧会を偶然に知ったのは虫の知らせだった様な。

11時前に三鷹駅前の商業施設の5階にあるギャラリーに行ったのですが、なんと10時から開場していた様で、1時間も時間を無駄にしてしまいました。2016年に亡くなられた合田佐和子さん、50年近く前に東京写真大学(現東京工芸大学)のワークショップでご一緒したのですが、私が好きな初期の作品の中でも世田谷のご自宅で拝見した「探偵」(1972)に再会するのが目的でした、現在は合田さんの出身地である高知県の県立美術館が所蔵しているとの事ですが、今回の展覧会を偶然に知ったのは虫の知らせだった様な。

当時のアサヒカメラ誌に細江英公先生が撮影した合田さんが作品「祖父母たち」の前に立つ写真があったのですが、よろしく「探偵」の前でセルフポートレートを撮りたかったのですが、残念ながら叶いませんでした。

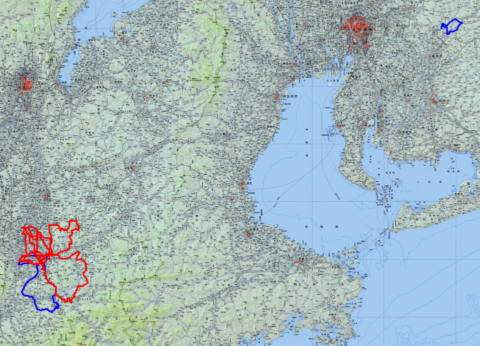

今回の関東遠征の3つ目のミッションは道路元標、今日は三鷹から熊谷まで走りながら埼玉県の道路元標を少しでもと回ろうと云う魂胆でまずは志木市に残る白子村道路元標へ向かいますが、不案内な上に信号と車の多い中では前に進みません。それでもせっかくですから荒サイを少し走ります。

今回の関東遠征の3つ目のミッションは道路元標、今日は三鷹から熊谷まで走りながら埼玉県の道路元標を少しでもと回ろうと云う魂胆でまずは志木市に残る白子村道路元標へ向かいますが、不案内な上に信号と車の多い中では前に進みません。それでもせっかくですから荒サイを少し走ります。

どうにか日没まで新規7基と移転した桶川町道路元標、いわゆる大正道路元標とは様式の異なる石戸村道路元標(写真右側)まで走った頃で日没ダイムアウト、熊谷まで真っすぐ走っても後4基は回ることができたのですがネェ。慣れない Ride with GPS にウェイポイントを落としておいたのですが、これが手間取る結果に、準備不足でした。

暗くなったR17をひた走り、予定の20時には熊谷の宿に無事到着、走行92キロ。

【1120】 東京府 豊多摩郡 淀橋町(現 東京都)

【1121】 埼玉県 北足立郡 白子村(現 和光市)

【1122】 埼玉県 入間郡 宗岡村(現 志木市)

【1123】 埼玉県 北足立郡 志木町(現 志木市)

【1124】 埼玉県 入間郡 南畑村(現 富士見市)

【1125】 埼玉県 入間郡 古谷村(現 川越市)

【1126】 埼玉県 北足立郡 平方村(現 上尾市)

【1127】 埼玉県 北足立郡 川田谷村(現 桶川市)

【番外】埼玉県 石戸村道路元標

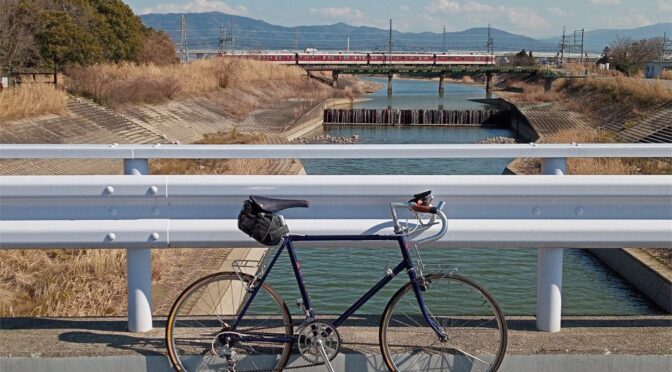

今日も最高のお天気です、延陽伯号の調整を兼ねて国中の川べりを走ります。余りもののバーテープを上ハンだけ巻いて出掛けます、

今日も最高のお天気です、延陽伯号の調整を兼ねて国中の川べりを走ります。余りもののバーテープを上ハンだけ巻いて出掛けます、

勤務明け、例によって「遠回り通勤サイク」です。早朝は氷点下の寒さでしたが最高のお天気に、定番の東吉野方面を考えているのですが、とりあえずのんびり芋ヶ峠を目指します。

勤務明け、例によって「遠回り通勤サイク」です。早朝は氷点下の寒さでしたが最高のお天気に、定番の東吉野方面を考えているのですが、とりあえずのんびり芋ヶ峠を目指します。

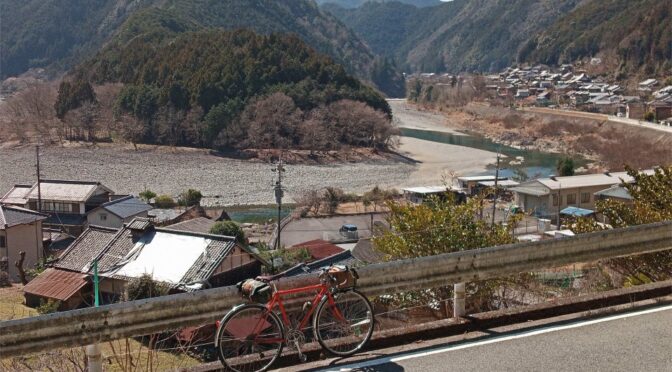

窪垣内まで来た処で東吉野へは向かわず入野(しおの)峠へ、峠の途中には吉野川を見下ろすビューポイントが。

窪垣内まで来た処で東吉野へは向かわず入野(しおの)峠へ、峠の途中には吉野川を見下ろすビューポイントが。

県道は日の森峠前後で未開通のままですが、道なりに進むと無名の峠を越えて宇陀市域に入ります。

県道は日の森峠前後で未開通のままですが、道なりに進むと無名の峠を越えて宇陀市域に入ります。

たとえこの様に取り付けが可能でもやはりフロントバッグへのアクセスが悪くなるのは致し方ありません。

たとえこの様に取り付けが可能でもやはりフロントバッグへのアクセスが悪くなるのは致し方ありません。