今日は紀伊半島分割一周中の齋藤電鉄氏が紀伊田辺から湯浅へと北上してきます、そこで途中の御坊駅前で落ち合う事にしたのですが、田辺から御坊まで約36キロ、こちらは国道42号線経由で御坊まで約56キロ、御坊まで走るのは後の予定を考えると時間的に厳しいので湯浅から御坊までは輪行するつもりで6時前から走り出します。

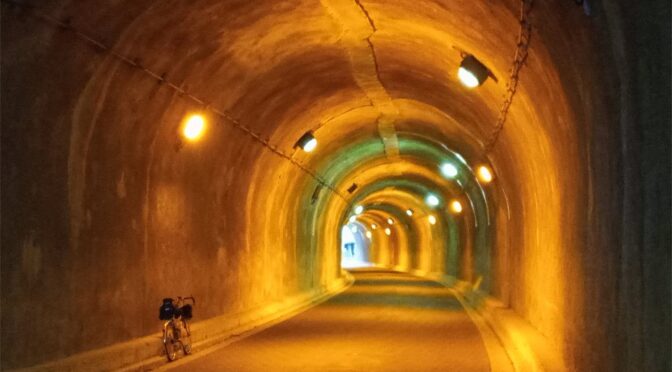

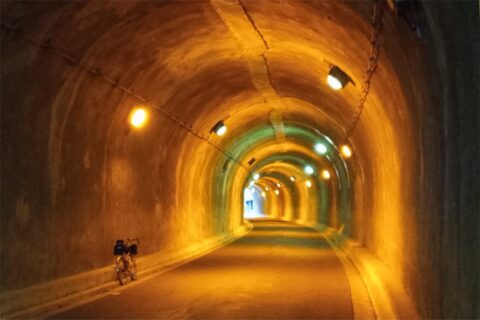

国体道路から紀三井寺縁道と和歌山市街を南下します。紀三井寺縁道とは元の南海電鉄和歌山軌道線の廃線跡を整備したもので歩行者自転車専用道となっています。途中「鵬雲洞」とよばれる明治時代のトンネルがあります。和歌山市と海南市の間に船尾山と云う山があるのですが、4つのトンネルが貫いていて、昭和平成に造られた現在の国道42号線上り下りの新毛見トンネル、大正時代に造られた旧道(当時は県道)の毛見隧道。そしてこの鉄道用として造られた「鵬雲洞」が自転車歩行者専用道となり2017年に「毛見隧道」とともに土木遺産となっています。なおJR紀勢本線と熊野古道は黒江から海南と船尾山の東側を越えています。

国体道路から紀三井寺縁道と和歌山市街を南下します。紀三井寺縁道とは元の南海電鉄和歌山軌道線の廃線跡を整備したもので歩行者自転車専用道となっています。途中「鵬雲洞」とよばれる明治時代のトンネルがあります。和歌山市と海南市の間に船尾山と云う山があるのですが、4つのトンネルが貫いていて、昭和平成に造られた現在の国道42号線上り下りの新毛見トンネル、大正時代に造られた旧道(当時は県道)の毛見隧道。そしてこの鉄道用として造られた「鵬雲洞」が自転車歩行者専用道となり2017年に「毛見隧道」とともに土木遺産となっています。なおJR紀勢本線と熊野古道は黒江から海南と船尾山の東側を越えています。

海南から加茂郷の間の国道42号線は交通量も多く自転車にとって難所だったのですが、整備が進んで走りやすくなっています。

海南から加茂郷の間の国道42号線は交通量も多く自転車にとって難所だったのですが、整備が進んで走りやすくなっています。

海側の旧道と思われる道を辿って行けますが、冷水第一トンネルと観音崎トンネルの間は国道を走らなければならず、南行きの場合は二度国道を跨ぐ事になります。対岸に昨日走った雑賀崎を望むことができます。

海側の旧道と思われる道を辿って行けますが、冷水第一トンネルと観音崎トンネルの間は国道を走らなければならず、南行きの場合は二度国道を跨ぐ事になります。対岸に昨日走った雑賀崎を望むことができます。

有田市に入り 0812 安諦(あで)橋で有田川を渡ります。

有田市に入り 0812 安諦(あで)橋で有田川を渡ります。

有田川左岸の国道42号を走り、2002年に廃止された有田鉄道の廃線跡を整備した自転車歩行者専用道「ポッポみち」へ、休憩所もありますが駅跡ではない様です。

「ポッポみち」を走り藤並駅の東側へ、綺麗な橋上駅になって昔の面影はありません、湯浅駅まで後1駅なのですが国道を走るのもなんなのでここ藤並駅から輪行する事に。

「ポッポみち」を走り藤並駅の東側へ、綺麗な橋上駅になって昔の面影はありません、湯浅駅まで後1駅なのですが国道を走るのもなんなのでここ藤並駅から輪行する事に。

お陰でのんびり輪行支度を済ませる事ができて 1000 発の御坊行きを待ちます。(後半につづく)

お陰でのんびり輪行支度を済ませる事ができて 1000 発の御坊行きを待ちます。(後半につづく)

齋藤電鉄氏迎撃サイク前乗り「西の海へ」

今日は紀伊半島分割一周中の齋藤電鉄氏を明日御坊で迎撃するために「西の海へ」を兼ねて和歌山市まで走る事にしました。時間的に明日は湯浅駅~御坊駅間は輪行になりそうで、やや距離はありますが延陽伯号での出動に。

今日は紀伊半島分割一周中の齋藤電鉄氏を明日御坊で迎撃するために「西の海へ」を兼ねて和歌山市まで走る事にしました。時間的に明日は湯浅駅~御坊駅間は輪行になりそうで、やや距離はありますが延陽伯号での出動に。

勤務明け9時過ぎに橿原の職場を出発、飛鳥駅前を経て県道120号五條高取線に入る定番コース、近鉄吉野線からJR和歌山線と線路に沿って行きます。

大和街道の古い街並みが残る五條新町と未成線の五新線遺構。

大和街道の古い街並みが残る五條新町と未成線の五新線遺構。

五條のオークワで補給して、紀の川沿いの公園でお昼にします。

概ね紀の川沿いの京奈和自転車道を走れば良いのですが、三谷橋から麻生津橋の間で右岸に入らず、岩出橋まで左岸を走り続けたのですが、やはり井阪橋で右岸に渡るのが正解な様ですね。前半は追い風に乗って快調に走っていたのですが、後半は強い横風に煽られて走り難い事に。

和歌山市域に入っても河口まで10数キロあり、信号のない自転車道が続くとは云え、この区間が結構だるいのです。今日はニッカスタイルでインナーパンツなしだったのですが延陽伯号では100キロ近くなるとちょっと辛いかな、革サドルではなくフレームに色を合わせたデニム調の安サドルって事もあるかも知れませんが。1445 自転車専用道の終点に到着、紀の川河口大橋を望む。紀の川河口大橋と青岸橋を渡りとりあえず「西の海へ」と云う事に。

和歌山市域に入っても河口まで10数キロあり、信号のない自転車道が続くとは云え、この区間が結構だるいのです。今日はニッカスタイルでインナーパンツなしだったのですが延陽伯号では100キロ近くなるとちょっと辛いかな、革サドルではなくフレームに色を合わせたデニム調の安サドルって事もあるかも知れませんが。1445 自転車専用道の終点に到着、紀の川河口大橋を望む。紀の川河口大橋と青岸橋を渡りとりあえず「西の海へ」と云う事に。

さて南海の和歌山市駅近くに宿を取ってあるのですが、まだまだ時間があるので以前から行きたかった雑賀崎の「スハネフ14-1」へ向かう事にしました、鉄な人には興味津々なカフェです。雑賀崎の高台の上にあるので結構上らないといけないのですが、追い風に押されて思いの外楽に上れたのは良いのですが、なんとお店は臨時休業。

和歌浦へ下り和歌山市街へ戻ります。和歌山市道路元標は国道42号線の県庁前交差点南東角にあって最近では2011年5月に徒歩で来ているのですが、大阪市道路元標と同様にモニュメント様のもので大正道路法の様式に沿ったものではないのでカウントしていません。まだ時間はあるのですが市内で早めの夕食を頂いてから明るい内に今夜の宿へ、雑賀崎から和歌浦と遠回りしたので走行105.3キロ。

サーバー遷宮

2〜3年に一度「遷宮」と称してサーバーの入れ替えを行っています、20年近く変わらない2台のATXケースを使いまわし、今ではiTunes以外は単なるファイルサーバーに、OSも2003R2を最後にWindows10になっていますが。

今回はデータ用のディスクとビデオカードを新調、そろそろ電源も交換したいのですがね。ファイルの移動だけで数時間掛かりますので、休みだった昨日に実行、クライアント側からの切り替えも終わり無事終了、残るのはiTunesの引っ越し、今となってはこれが一番厄介ですが。古い方のサーバーは次の遷宮までバックアップ用、最近クラウドサービスもありますし、アクティブなデータはOneDriveに置いている事も多いのですがね。

今回はデータ用のディスクとビデオカードを新調、そろそろ電源も交換したいのですがね。ファイルの移動だけで数時間掛かりますので、休みだった昨日に実行、クライアント側からの切り替えも終わり無事終了、残るのはiTunesの引っ越し、今となってはこれが一番厄介ですが。古い方のサーバーは次の遷宮までバックアップ用、最近クラウドサービスもありますし、アクティブなデータはOneDriveに置いている事も多いのですがね。

2023年春 18きっぷ輪行旅「四国へ」3日目

今日は高松港から小豆島土庄港に渡り海岸沿いに南回りで福田港まで走りフェリーで姫路港へ、最寄り駅の山陽電鉄飾磨駅まで走って輪行で奈良桜井へと帰途に就きます。

小豆島へは高松港から土庄港と池田港(草壁港は休止中)、高松東港から坂手港、兵庫県の姫路港から福田港、神戸港から坂手港(神戸発の夜行便は高松経由)、岡山県の日生港から大部港、岡山新港と宇野港から土庄港と豊富にあるのですが、最寄駅から輪行袋を担いで行けるのは日生、高松、頑張っても宇野港位と限られていて、他は連絡バスに無理無理乗せない限りは港まで走って行かなくてはなりません。今回は土庄港まで輪行袋を担いで、下船後組み立てて走り、そのまま福田港から姫路港へ乗船して最寄りの山陽電鉄飾磨駅まで走る事にましたが、JRだと更に英賀保駅か姫路駅まで走らなくてはなりません。

その福田~姫路航路ですが、コロナ禍が落ち着いたと思ったら船員不足で4月14日から7往復が3.5往復に減便になるのだとか(GW期間は従来通り)、福田港1930発の最終便では奈良まで帰れないので1715発に乗船する事になるのですが、その便が減便対象になっています。

高松港0720発の土庄行に乗船、池田港行(料金は同じ)と合わせて日中26便も出ていますので、高松からは格段時間を気にせずとも小豆島に渡る事ができます、約1時間の船旅です。

土庄港から福田港へは北周りでも南回りでも最短ルートだと30キロ弱しかありません。今日は海岸沿いを南回りに走る予定でざっと50キロ、その前に土庄から南西側に伸びた半島を巡る香川県道254号本町小瀬土庄港線へ、結局土庄の街中へ戻ってくるのですが。小豆島のあちこちにある大阪城石垣石切場跡(写真左)。

この県道を含め小豆島を最も海岸よりのコースを選んで一周するとほぼ100キロ、獲得標高は2,000m近くになる様な。

土庄へ一旦戻って少し買い物を、本土と橋で繋がっていない離島としては最大の人口と云うだけあって、小豆島にはホームセンターも百均もあります。ところで小豆島すなわち香川県小豆(しょうず)郡には2基の道路元標の現存が確認されていて土庄町道路元標は2007年10月に履修済、今回は福田村道路元標を拾って帰ります。

暫く国道436号を走り、池田港を過ぎてから三都半島へ、香川県道250号三都港平木線へ入ります、半島の西側は「日本の夕陽百選」に選ばれているだけあってなる程の展望です、自転車では夕日の時刻にはちょっと来れないと思いますが、このロケーションで「自撮り」を…

暫く国道436号を走り、池田港を過ぎてから三都半島へ、香川県道250号三都港平木線へ入ります、半島の西側は「日本の夕陽百選」に選ばれているだけあってなる程の展望です、自転車では夕日の時刻にはちょっと来れないと思いますが、このロケーションで「自撮り」を…

三都半島西海岸、吉野崎漁港から三都漁港へ、後で知ったのですが富士峠(117m)を云う名がついていました。

三都漁港にて、この後三都半島の先端の釈迦ヶ鼻と地蔵崎燈台まで回るつもりでいたのですが、間違えて東海岸へショートカットする県道を越えてしまいました。結局三都半島の東海岸を北上し再び国道へ、内海町のスーパーで弁当を買い坂手港近くのベンチでお昼にします。なお「二十四の瞳」で知られる岬の分教場へは内海湾に突き出た半島を往復しなくてはなりませんのでパス。

三都漁港にて、この後三都半島の先端の釈迦ヶ鼻と地蔵崎燈台まで回るつもりでいたのですが、間違えて東海岸へショートカットする県道を越えてしまいました。結局三都半島の東海岸を北上し再び国道へ、内海町のスーパーで弁当を買い坂手港近くのベンチでお昼にします。なお「二十四の瞳」で知られる岬の分教場へは内海湾に突き出た半島を往復しなくてはなりませんのでパス。

次は小豆島で南に突き出たもう一つの半島を巡る事に。海水浴場のある瀬戸の浜と県道248号橘大角坂手港線から見下ろします。

今度は間違えずに灯台のある大角鼻まで南下します、ただ足元が悪いので灯台まではパス(写真右)。

大角鼻を回り小豆島東岸を北上するのですが、この先福田港までアップダウンが続きます、標高150m位まで上り国道436号の橘トンネルの上を越えて旧道橘峠の東側に下ります。小豆島の海岸線を巡る県道の中ではここが一番鄙びた風景かと、車も全くと云って良い程やってきません、後から考えるとここで「自撮り」をしておくべきだったと、午前中の方が良いとなと躊躇ったのですが、時間もあったのにね。

大角鼻を回り小豆島東岸を北上するのですが、この先福田港までアップダウンが続きます、標高150m位まで上り国道436号の橘トンネルの上を越えて旧道橘峠の東側に下ります。小豆島の海岸線を巡る県道の中ではここが一番鄙びた風景かと、車も全くと云って良い程やってきません、後から考えるとここで「自撮り」をしておくべきだったと、午前中の方が良いとなと躊躇ったのですが、時間もあったのにね。

三度、国道436号に入りますが、アップダウンにそろそろ嫌気が…

福田村道路元標、とりあえず現時点で香川県下で現存が確認されている(た)道路元標32基は回りました。

福田港に到着、「八日目の蝉」のロケ地ですね、永作博美主演の映画版、壇れい主演のテレビドラマ版(NHK)、何れも岡山との航路と云う設定になっていたと記憶していますが。

1650 姫路からのフェリーが、あちこちから車がやってきて途端に賑やかになります。平日とあって自転車とあって自転車は私一人でしたが、甲板員の方から靴について尋ねられます、クリート付きのシューズは駄目だと。同様の事は春の「ゆめしま」の折に岩城~今治航路でもあったのですが、ここでは履き替える様にサンダルを貸してもらえます。鉄製の甲板で転倒の危険があるからなのか塗装が痛むからなのか、「さんふらわ」とかではその様な話はないのですが、さすがに長時間の船旅の場合は上履きを持って行きます。

1時間40分の船旅で1855姫路港着、暗い中ちょっと道を間違ったりしながら飾磨駅着、駅の南側の自転車預かり所の前の狭い処で輪行支度をしたのですが、飾磨駅は北側の方が広くて作業がし易かった様な、下調べ不足。さて時間は掛かりますが山陽飾磨から近鉄桜井は阪神なんば線経由で改札を出る事なく、上手くすれば階段を上り下りする事もなく2度の乗り換えで帰る事ができ、時間こそ掛かりますが最安で移動できます。2011 発阪神梅田行特急に乗車、尼崎と鶴橋で乗換て23時前には無事帰投。本日の走行70キロ。

2023年春 18きっぷ輪行旅「四国へ」2日目

今日は高知県香美郡の2つの道路元標を巡ります。高知での宿はビジネス街の中の小さなビジホですが、大浴場があって「旅行支援」で3,200円也、それに2,000円のクーポンが付いてくるのですから「旅行支援」様々です。朝、パンに玉子と野菜と飲み物と質素ですが無料の朝食を頂きます、走り出す前にはあまり食べないのでそれ位が丁度良いです、種類豊富なバイキングだとついつい貧乏性な性格が災いしますので。さて輪行支度を解いて宿を後にします、

今日は高知県香美郡の2つの道路元標を巡ります。高知での宿はビジネス街の中の小さなビジホですが、大浴場があって「旅行支援」で3,200円也、それに2,000円のクーポンが付いてくるのですから「旅行支援」様々です。朝、パンに玉子と野菜と飲み物と質素ですが無料の朝食を頂きます、走り出す前にはあまり食べないのでそれ位が丁度良いです、種類豊富なバイキングだとついつい貧乏性な性格が災いしますので。さて輪行支度を解いて宿を後にします、

幹線道路を避け、予めあたりをつけておいた舟入川べりの道を東へ、通勤通学と思しき自転車と何度かすれ違いましたので、高知市中心部から郊外へ出るコースとしては正解だったかと。見た風景だなぁと思ったら2018年春に南海フェリーで渡った徳島から室戸回りで走ってきたコース、大津村道路元標の傍でした。ところでこの舟入川と云うのは江戸時代に開削された灌漑用水なのです。

さすが南国土佐、もう田植えが始まっています、中には既に終わっている処も。

さすが南国土佐、もう田植えが始まっています、中には既に終わっている処も。

香南市香我美町口西川 「土居の谷」バス停脇に建つ香美郡は西川村道路元標、昭和の大合併で1955年4月に無くなった村ですが、村域は現在の香美市、香南市、安芸市に跨っていました。「塩の道」とはその名の通り江戸時代、製塩が盛んな現在の香南市沿岸部と内陸部との塩を始めとして交易ルートが発達した様で、現在は「土佐塩の道」として整備されています。車道は県道30号線香北赤岡線として古道と交差する跨ぐ様に整備されていますが、西川の集落を過ぎると途端に道が狭くなります、峠の標高は知れていて斜度はあっても6〜7%止まりで、とにかくクネクネと長い「エエ道」が続きます、「文代峠」は盟友峠おやじナワールド氏の足跡もあるのですが、氏の云う急坂とは?随分と印象が違うものです。木々の間からかすかに海岸線が… そう云えば高知に来てここまで海を見てなかったゾ。

切り通しになっている峠に到着、香美市となりますが字名は西川、西川村が峠を挟んだ地域であった事に納得、今では道の通じていない安芸市轟地区まで西川村だった事から、この山中に「塩の道」と関わった一つの経済圏があったのでしょうね。

峠を越えると直ぐに民家があり、物部川の支流西ノ川沿いの先とはうって変わった明るい谷が続き国道195号(土佐中街道)まで下ります。

峠を越えると直ぐに民家があり、物部川の支流西ノ川沿いの先とはうって変わった明るい谷が続き国道195号(土佐中街道)まで下ります。

次の在所村道路元標まで結構交通量のある道を数キロ遡らなければなりません。この195号は四ッ足峠を越えて徳島県阿南市へ続くので、徳島市経由で帰る案も検討してみたのですが100キロ以上の道のり、トンネルがあるにしても目の前の山容を見上げると引いてしまいます。

在所村道路元標は香美市立吉井勇記念館の敷地内にあります、月曜は休館日と云う事で心配していたのですが、記念館の裏手の国登録有形文化財「渓鬼荘」近くにあり、道路元標の処まで行く事に問題はありませんでした。寡聞にして吉井勇なる人の事は何も知らないのですが、ググってみると近代の歌人で3ヶ月ばかりここ猪野々の地で隠遁生活を送ったのだとか、3ヶ月引き籠っただけで立派なハコモノが建つのでしょうか、ちなみに漫画家のやなせたかしの父方の実家もここ在所村。そんな事より「道路元標」ですが○○村がなくて「道路元標」としかなく、形状も省令に準じたものが破損してこうなったとも思えません、場所的に本来の位置から移設されたものでしょうが、とにかく「道路元標」と主張しているので「在所村道路元標」だと云う事に。在所村は1961年に合併に拠り廃止されています。

在所村道路元標を後に国道は避けて物部川右岸の県道他を次いで土佐山田駅へと向かいます。先日の神通川程ではありませんが河岸段丘が発達している事と流れ込む支流の為に下り基調とは云え細かなアップダウンが続きます、左岸側には美良布村道路元標がありますが2008年4月に履修済、「アンパンマンミュージアム」とかもありますけど、あのキャラクタが好きでないんで。

物部川は杉田ダムのダム湖となり、県道はサイクリングコースになっている様でブルーラインが引かれています。

ところで「旅行支援」のクーポンですが使う機会もなく走ってきたので、土佐山田の街中に入った処でローソンで消費する事に、お陰で高松までの車中は豪勢に。コンビニで使えるのも便利ですがそれもなんだかなぁ…

ところで「旅行支援」のクーポンですが使う機会もなく走ってきたので、土佐山田の街中に入った処でローソンで消費する事に、お陰で高松までの車中は豪勢に。コンビニで使えるのも便利ですがそれもなんだかなぁ…

1510 土佐山田駅着、セブイレに母屋を取られた土佐山田駅。次の上り普通列車は 1630 と云っても1日5本ですが、のんびりしっかり輪行支度を。

土佐山田駅2,3番ホーム、左がこれから乗車する 1630発琴平行、右は窪川行き。

土佐山田駅2,3番ホーム、左がこれから乗車する 1630発琴平行、右は窪川行き。

車中よりスイッチバッグの新改駅、左側が駅ホーム、右側が阿波池田方面への本線です。豊永駅を出ると乗客は2人に坪尻駅は通過して 1922 琴平着、15分待ちで高松行きに乗り継ぎます。

高松 2033着、乗車4時間3分2,790円也。明日は高松港から小豆島に渡りますので、駅から比較的近い宿をとってあって輪行状態のまま移動します。

高松 2033着、乗車4時間3分2,790円也。明日は高松港から小豆島に渡りますので、駅から比較的近い宿をとってあって輪行状態のまま移動します。

本日の走行77.4キロ、高知まで行ってなんだかなぁと云うコース設定でしたが、道路元標2基に歴史ある街道の峠を越える事ができたので良かったかな、高知市街まで戻ると100キロ前後になるでしょうが、高知に住んでいたらなかなか良いコースかと。

2023年春 18きっぷ輪行旅「四国へ」1日目

「青春18きっぷ」の有効期限が迫ってきているのに、一昨日の雨で予定が狂ってしまった訳ですが… そこで往路だけ利用して泊りで高知へ向かう案が浮上、高知県は貧乏人には厄介な処でして2018年3月に「四国の右下ツーリング」で自走して以来暫く行けていません。

未収の道路元標がまだ7基(左図赤色)残っていて四万十川とか足摺方面は無理としても高知市周辺の2 基はやっつけておきたい処。その高知市すら「18きっぷ」で行くには土讃線の琴平~土佐山田間がボトルネックになっていて、その日の内に辿り着けるのは桜井0759→高知1904(所要11時間5分)と桜井1013→高知2027(所要10時間14分)しかなく、移動だけで一日終わってしまうのです、そして勤務明けからのスタートでは桜井1013発と云う事になります。

未収の道路元標がまだ7基(左図赤色)残っていて四万十川とか足摺方面は無理としても高知市周辺の2 基はやっつけておきたい処。その高知市すら「18きっぷ」で行くには土讃線の琴平~土佐山田間がボトルネックになっていて、その日の内に辿り着けるのは桜井0759→高知1904(所要11時間5分)と桜井1013→高知2027(所要10時間14分)しかなく、移動だけで一日終わってしまうのです、そして勤務明けからのスタートでは桜井1013発と云う事になります。

桜井1013→1041奈良1045→1137大阪11:45→1248姫路13:05→124相生13:32→1438岡山1442→1520坂出15:30→1543多度津15:59→1706阿波池田1748→2027高知

ところがこのスケジュールにはリスクがあります、岡山での乗換時間が4分、2番ホームから8番ホーム、この時間帯ならそうは混んでいないのですが輪行袋を抱えての移動です、万が一東海道山陽本線が遅れると先がないのですが、岡山から1本後のマリンライナーに乗れば、坂出、多度津と乗継、琴平から阿波池田まで特急「南風17号」に1,200円(乗車券と50キロ未満の特定特急料金)払って乗れば、阿波池田で1748発の高知行きに追いつく事ができるのです、と云う事で9日夜の高知の宿を確保する事に、もちろん「旅行支援」の対象になる様に。機材はerbaロード、コース的に延陽伯号やデモン太では辛いしロードは輪行楽ですからね。

さて1日目は先日の高山同様、自転車担いでの移動だけで終わってしまいます、本日の走行は通勤の6.5キロのみ。桜井1013発奈良行きに乗車、順調に駒を進めて岡山1442発「快速マリンライナー39号」に乗車、津山線のホームに停まっていた国鉄色のキハ40の写真を撮る余裕も、臨時の「夜桜号」とか、1両はラッピング車両で1両は国鉄色とはJRも抜け目がない様で。

さて1日目は先日の高山同様、自転車担いでの移動だけで終わってしまいます、本日の走行は通勤の6.5キロのみ。桜井1013発奈良行きに乗車、順調に駒を進めて岡山1442発「快速マリンライナー39号」に乗車、津山線のホームに停まっていた国鉄色のキハ40の写真を撮る余裕も、臨時の「夜桜号」とか、1両はラッピング車両で1両は国鉄色とはJRも抜け目がない様で。

瀬戸大橋を渡り、昨年9月以来の四国、坂出、多度津と乗り換えます。

瀬戸大橋を渡り、昨年9月以来の四国、坂出、多度津と乗り換えます。

土讃線に入りスイッチバックの秘境駅「坪尻」、飯田線の田本駅同様徒歩で山道を行かないと外へは出られません、それでも下車する鉄な人が何人か、10分後に来る上りで折り返すのですよね。

土讃線に入りスイッチバックの秘境駅「坪尻」、飯田線の田本駅同様徒歩で山道を行かないと外へは出られません、それでも下車する鉄な人が何人か、10分後に来る上りで折り返すのですよね。

普通列車の車両はJR四国になってから作られた1000系に置き換わっている様です、ホーム高さの関係もあるので西の方に行くとまだステップのあるキハ32とかキハ54が頑張っているのかな。JR四国ってホームが低いので輪行袋を担いで乗り降りする時には要注意です、気を付けないと降りるときにエンドやリアディレーラーをぶつけたりします。トイレなしロングシートのキハ32に何時間も乗せられていた頃を思えば、1000系なら輪行袋を置く場所も今はトイレもあるので助かりますが。

予定通り来たので阿波池田で42分待ち、未明に職場で早い朝食を摂ってからまともに食べていませんので、数分歩いてスーパーマーケットまで往復、駅横にセブイレがあるのですが、品数が知れていますし(それにセブイレ嫌い)、阿波池田ってスーパーも2軒あってコーナンもダイソーもあるのです。

予定通り来たので阿波池田で42分待ち、未明に職場で早い朝食を摂ってからまともに食べていませんので、数分歩いてスーパーマーケットまで往復、駅横にセブイレがあるのですが、品数が知れていますし(それにセブイレ嫌い)、阿波池田ってスーパーも2軒あってコーナンもダイソーもあるのです。

大歩危、小歩危と停まりながらもう一つのスイッチバック駅「新改」を過ぎる頃にはすっかり陽が落ちてしまいました。2027 高知着、輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋を担いで宿まで、遅々に車内で食べた弁当が効いているので外食するのは止めて、早々に休む事に、10時間14分 7,410円分乗車、王寺~佐賀の17時間59分には及びませんが充分くたびれました、明日は走るぞ。

4月7日の日記

3月30日~4月1日の「高山~富山」、4月4日の「和田山~播磨新宮」に続いて今日の休みも「18きっぷの旅」の予定だったのですが、生憎のどうしようもない雨、erbaロードと延陽伯号が輪行袋に入って待機していたのですが…

3月30日~4月1日の「高山~富山」、4月4日の「和田山~播磨新宮」に続いて今日の休みも「18きっぷの旅」の予定だったのですが、生憎のどうしようもない雨、erbaロードと延陽伯号が輪行袋に入って待機していたのですが…

結構疲れがたまってきているので休足日としますが「18きっぷ」の有効期間は4日10日までと後4日なんですよね。

2023年春 18きっぷ輪行旅「和田山~播磨新宮」

今回は兵庫県で残している道路元標2基と酷道と呼ばれた国道429号線の未踏区間の内、朝来市と宍粟市の間の山越え部分を走る事にします、走行距離が100キロ近いのと山越えがあるので 機材は erbaロードで。

奈良0522発京都行に乗車するために20キロ余りを自走、近畿北部や西部に向かう時は大阪駅や京都駅といったターミナルを経由する事になり、平日ですとどうしても桜井始発では通勤時間帯に重なってしまうのです、京都駅などは混んでいると奈良線から山陰本線への乗り換えは大変です。

さて暗い中、上街道を奈良に向かって走ってますと、スマホを忘れてきている事に気が付きます、引き返して桜井からの始発に乗る事もできますが、財布やGPS代わりに使っている前のスマホ Galaxy S5 Active とモバイルルーターがありますのでインターネットへのアクセスも可能、できない事は電話と電子決済位、と云う事でこのまま先へと進む事にします。

奈良駅から輪行、京都、園部と乗り継ぎます、平日ですので鍼灸大学前までは混みますね。0927 和田山着、ポカポカ陽気の駅前で輪行支度を解きます。

奈良駅から輪行、京都、園部と乗り継ぎます、平日ですので鍼灸大学前までは混みますね。0927 和田山着、ポカポカ陽気の駅前で輪行支度を解きます。

和田山から円山川と播但線に沿って新井駅の先まで南下しますが、今日も向かい風なんですよ。円山川べりの桜は満開、今年の気の早い桜、例年なら「18きっぷ」のシーズンが済んでからも、奈良で標高の高い処なら撮る機会はあるのですが、今年はネェ、せっかくの機会ですのでここで「自撮り」を。

和田山から円山川と播但線に沿って新井駅の先まで南下しますが、今日も向かい風なんですよ。円山川べりの桜は満開、今年の気の早い桜、例年なら「18きっぷ」のシーズンが済んでからも、奈良で標高の高い処なら撮る機会はあるのですが、今年はネェ、せっかくの機会ですのでここで「自撮り」を。

播但線もタイミング良く上り下りとやってきます。上と左の写真、バッグの桜の咲いている山頂は雲海で有名な竹田城です。結局そんなこんな国道429号に入るまでに時間を食ってしまいましたが、道の駅「あさご」でお昼にして向かいのコンビニで補給を。

さて国道429号に入ります、倉敷から津山を経て福知山に至る国道、元々は倉敷と津山を結ぶ国道だったのが平成5年になって幾つかの府県道を昇格させて429号としたもの、山越え区間は結構「酷道」でした。国道422 号や425 号もそうですが、私はこの手の国道をあみたくじの「あみだ国道」と呼んでますけど。

さて国道429号に入ります、倉敷から津山を経て福知山に至る国道、元々は倉敷と津山を結ぶ国道だったのが平成5年になって幾つかの府県道を昇格させて429号としたもの、山越え区間は結構「酷道」でした。国道422 号や425 号もそうですが、私はこの手の国道をあみたくじの「あみだ国道」と呼んでますけど。

ほぼ二車線化された道が続き神子畑選鉱場跡へと続きます、神子畑選鉱場は昭和62年に閉山した明延鉱山の選鉱場で、東洋一の規模だったとか、「一円電車」として知られた明神電車の車両の他に「鉱石の道神子畑交流館」とか外国人技師の旧居とか見学もできるみたいで、平日ですが春休みかして車で立ち寄る家族連れも見られますが、先も長いので少し休憩しただけで出発する事に。

案の定、選鉱場跡を出ると登りが始まります、標高580m近くまで上り笠杉トンネル(516m)を抜けて宍粟市へ、標高差300m程の長いダウンヒルの後、一宮町三方まで下った処でR429と別れ県道6号養父宍粟線へ、この先揖保川に沿って更に10キロ程下ってR29となりますが、下り基調と云え向かい風に苦しめられる事に。

案の定、選鉱場跡を出ると登りが始まります、標高580m近くまで上り笠杉トンネル(516m)を抜けて宍粟市へ、標高差300m程の長いダウンヒルの後、一宮町三方まで下った処でR429と別れ県道6号養父宍粟線へ、この先揖保川に沿って更に10キロ程下ってR29となりますが、下り基調と云え向かい風に苦しめられる事に。

揖保川に沿って下り、宍粟郡の河東村道路元標(現 宍粟市)と揖保郡香島村(たつの市を回ります。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」には掲載されていたものの 2007年4月に大黒屋さんと回った際に見つけられなかった揖保郡の香島村道路元標(たつの市)を回り本日の予定終了。この先川沿いに山陽本線竜野駅か網干駅まで走れば楽に帰れるのですがもう向かい風は結構、姫新線播磨新宮駅へ向かいます。

国道を避けて走っていたので、最後はこんな吊り橋「東山公園橋」を渡ることに。あとからSNSで教えて貰ったのですが揖保川沿いには「与位の洞門」と云うのがあるそうなんです、残念、下調べ不足でした。

国道を避けて走っていたので、最後はこんな吊り橋「東山公園橋」を渡ることに。あとからSNSで教えて貰ったのですが揖保川沿いには「与位の洞門」と云うのがあるそうなんです、残念、下調べ不足でした。

播磨新宮駅に到着、10何年来ですが立派な橋上駅になっています、ベンチ、トイレ、エレベーターと輪行支度をするには持ってこいの駅に。多くの列車がこの駅で乗り継ぐ運用で左は佐用行きの単行、右は姫路行きの2両編成。

奈良0522→0622京都0637→0721園部0725→0927和田山

播磨新宮1811→1842姫路1856→1958 大阪2012→2110奈良2117→2148桜井

本日の走行99.1キロ(奈良駅までの自走20キロを含む)

本日の収穫

【1143】 2023/4/4 兵庫県 宍粟郡 河東村(現 宍粟市)

【1144】 2023/4/4 兵庫県 揖保郡 香島村(現 たつの市)

2023年春 18きっぷ輪行旅「高山~富山」3日目

朝、天気予報は晴れなのですがどうも霞んでいそうです、一昨年3月末に来た折は酷い黄砂でした。いずれにせよ富山湾岸の自転車道を走るつもりですが、氷見市に向かうか朝日町へ向かうか。雨晴海岸のライブカメラを見てみますが、富山湾越しの立山連峰は期待できそうにないので、朝日町方面へ走る事にします、少しでも近づいた方が良いかと、桜並木なんかもありますしね。

朝、天気予報は晴れなのですがどうも霞んでいそうです、一昨年3月末に来た折は酷い黄砂でした。いずれにせよ富山湾岸の自転車道を走るつもりですが、氷見市に向かうか朝日町へ向かうか。雨晴海岸のライブカメラを見てみますが、富山湾越しの立山連峰は期待できそうにないので、朝日町方面へ走る事にします、少しでも近づいた方が良いかと、桜並木なんかもありますしね。

6時半には富山駅前の宿を出て富山湾岸に向かいます、一昨年はをライトレールの写真を撮りながら向かったのですが、今日は県道172号八幡田稲荷線を走り「しんきろうサイクリングコース」(富山朝日自転車道線)の起点へ向かいます。

0709 約8キロ走って海岸近くの自転車道の起点へ。

成願寺川を渡るまでほぼ松林の中を走ります、途中良さげなキャンプ場もあったりします。いつかキャンピングで日本海側を海沿いに走りたいなぁ…

成願寺川を渡るまでほぼ松林の中を走ります、途中良さげなキャンプ場もあったりします。いつかキャンピングで日本海側を海沿いに走りたいなぁ…

0811 滑川市と魚津市の境界になる早月川を渡りますが、向かい風が結構辛くなってきます。

0811 滑川市と魚津市の境界になる早月川を渡りますが、向かい風が結構辛くなってきます。

立山連峰も対岸の能登半島も全く見えず、自転車道沿いもこれと云うポイントがないのですよね、早月川河口で少し狙ってみます。「自撮り」ですが最近意識してBlogやSNS用の横長のヘッダー画像も同時に撮っていますが、後から横長に切り抜くなんて事ではなく左右の風景を撮っておいて、後からパノラマ合成しています。

立山連峰も対岸の能登半島も全く見えず、自転車道沿いもこれと云うポイントがないのですよね、早月川河口で少し狙ってみます。「自撮り」ですが最近意識してBlogやSNS用の横長のヘッダー画像も同時に撮っていますが、後から横長に切り抜くなんて事ではなく左右の風景を撮っておいて、後からパノラマ合成しています。

向かい風を押して 1006 黒部川河口に下黒部川橋まで到着しましたが、湾岸沿いでは全く期待できないので黒部川左岸を遡り富山地方鉄道の何処かの駅から帰途に就く事にします。なお富山湾岸のサイクリングコースについては一昨年3月のブログを参考にして頂ければ。

向かい風を押して 1006 黒部川河口に下黒部川橋まで到着しましたが、湾岸沿いでは全く期待できないので黒部川左岸を遡り富山地方鉄道の何処かの駅から帰途に就く事にします。なお富山湾岸のサイクリングコースについては一昨年3月のブログを参考にして頂ければ。

黒部川緑地とか左岸を10キロ近く遡ります、あちらこちらで桜が満開です。ところで映画「RAILWAYS」第2作は富山地鉄が舞台になったのですが、せめてロケ地の一つになった愛本駅位まで走りたいなと。

北陸新幹線を越えたあたりの桜、桜の向こうに立山連峰が見えるはずなんですがネェ… 花見に来ていた地元の女子会ロード一行の一人に尋ねたら「今日は見えませんねぇ…」と耳慣れないイントネーションで、富山弁なのかな。彼女達には立山連峰はデフォルトで満開の桜の方が嬉しそうで、この様子だと先へ進んでも展望は期待できないとの事、三度目の正直は成らずここで降参です、やはり3月上旬かなぁ…

最寄り駅の富山地鉄若栗駅へ、なんともレトロな駅です。本日の走行53.2キロ、延陽伯号で2日で160キロ走ったので良しとしまししょう。次の電鉄富山行きは1154,、ヘッド(フォーク)抜きに分割式マッドガードの延陽伯号、少々急がなくてはなりません、富山での待ち時間は1時間以上もあると云うのに…

やってきた下り電車からロードバイクを押した2人連れが降りてきます、富山地鉄ってサイクルトレインだったんです。そのお二人と言葉を交わすと、なんでもこの季節の富山には「春の四重奏」と云うのがあるそうです、立山連峰に桜と菜の花とそしてチューリップ、なんと豪勢な。

ご存じの様に北陸新幹線の延伸で金沢〜直江津間が三セク化したので、富山から「18きっぷ」だけで帰るには高山本線経由するしかありません。待ち時間に立ち食いの白エビそばを頂き 1412 発の猪谷行きに乗車、今日は休日だったせいでしょうか高山までほぼ満席。昨日走ってきた線路沿いの道を眺めながら… (写真右)は「自撮り」をしていた野口トンネルの旧道部分とスノーシェッド。

岐阜、米原経由、京都から近鉄利用で日付の変った頃に桜井に帰宅できるのですが、名古屋から発の近鉄特急「ひのとり71号」で帰途に就きました。

若栗1154→1309電鉄富山/富山1412→1505猪谷1508→1908美濃太田1912→1942多治見1949→2032名古屋/近鉄名古屋2100→2238大和八木2246→2252桜井

富山地方鉄道本線 75分 ¥1,280

JR所要時間 6時間20分 青春18きっぷ 4,840円分乗車

近鉄 2,430+240円分乗車 特急券1,840円

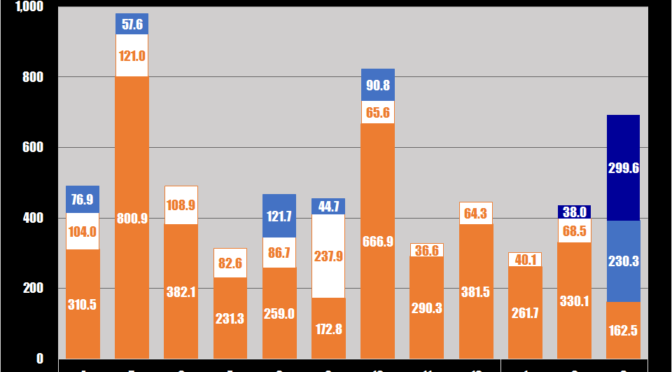

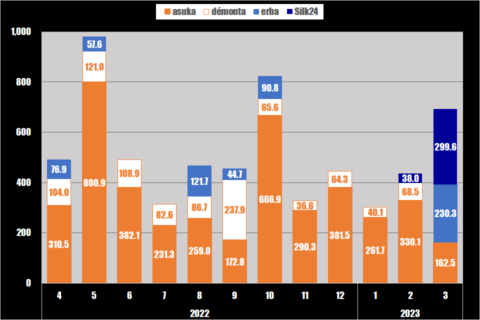

2023年3月のまとめ

走行692.4キロ、内訳はasuka 162.5キロ、erba 230.2キロ、Silk 299.6キロ。

赤線が3月の走行区間、青線は2月以前。「18きっぷ」での輪行で一気に行動範囲が拡って判別できませんが、自宅/職場周辺は割愛しています。

赤線が3月の走行区間、青線は2月以前。「18きっぷ」での輪行で一気に行動範囲が拡って判別できませんが、自宅/職場周辺は割愛しています。

3月10~13日 10年ぶりの関東遠征

3月19日 2023年春 18きっぷ輪行旅「若狭路へ」

3月22日 自転車抜きで金沢へ

3月28日 2023年春 18きっぷ輪行旅「再び若狭路へ」

3月29日~ 2023年春 18きっぷ輪行旅「高山~富山」

道路元標

【1120】 2023/3/11 東京府 豊多摩郡 淀橋町(現 東京都)

【1121】 2023/3/11 埼玉県 北足立郡 白子村(現 和光市)

【1122】 2023/3/11 埼玉県 入間郡 宗岡村(現 志木市)

【1123】 2023/3/11 埼玉県 北足立郡 志木町(現 志木市)

【1124】 2023/3/11 埼玉県 入間郡 南畑村(現 富士見市)

【1125】 2023/3/11 埼玉県 入間郡 古谷村(現 川越市)

【1126】 2023/3/11 埼玉県 北足立郡 平方村(現 上尾市)

【1127】 2023/3/11 埼玉県 北足立郡 川田谷村(現 桶川市)

【1128】 2023/3/12 埼玉県 熊谷市

【1129】 2023/3/12 埼玉県 北埼玉郡 太井村(現 熊谷市)

【1130】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 久下村(現 熊谷市)

【1131】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 市田村(現 熊谷市)

【1132】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 吉見村(現 熊谷市)

【1133】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 吉岡村(現 熊谷市)

【1134】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 御正村(現 熊谷市)

【1135】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 大麻生村(現 熊谷市)

【1136】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 三尻村(現 熊谷市)

【1137】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 玉井村(現 熊谷市)

【1138】 2023/3/12 埼玉県 大里郡 別府村((現 熊谷市)

【1139】 2023/3/22 石川県 石川郡 潟津村(現 金沢市)

【1140】 2023/3/22 石川県 河北郡 川北村(現 金沢市)

【1141】 2023/3/22 石川県 石川郡 戸板村(現 金沢市)

【1142】 2023/3/31 岐阜県 大野郡 上枝村(現 高山市)