朝、十五夜の月が葛城の山並みに沈んで行きます「中秋の名月」が満月になるのは8年ぶりだとか、単純に旧暦との差だと思っていたら月の公転周期だとか結構難しいんですね、次は2030年だとか。

朝、十五夜の月が葛城の山並みに沈んで行きます「中秋の名月」が満月になるのは8年ぶりだとか、単純に旧暦との差だと思っていたら月の公転周期だとか結構難しいんですね、次は2030年だとか。

10年前の9月10日は大黒屋さん、天神橋五丁目さん、kiki君とかと敦賀の気比の松原で「お月見キャンプ」していたんですね。昨夜は雲が多くてお月さんは見え隠れしていましたが、月明かりの明るさに久しぶりにナイトランしたくなりましたが、今月になってからテンション下がりっぱなしで体調も良くありません、なんか走らないと生活のリズムまで狂ってしまった様で…

10年前の9月10日は大黒屋さん、天神橋五丁目さん、kiki君とかと敦賀の気比の松原で「お月見キャンプ」していたんですね。昨夜は雲が多くてお月さんは見え隠れしていましたが、月明かりの明るさに久しぶりにナイトランしたくなりましたが、今月になってからテンション下がりっぱなしで体調も良くありません、なんか走らないと生活のリズムまで狂ってしまった様で…

新しいフロントバッグをasuka号に取り付けるためのブラケットがようやく形になりました。最終的にアルミで作るつもりでMDF材から削りだしていますが、サイドバッグの時と同様、強度的に問題がなければこのまま使い続けるかも。ベロオレンジのバッグサポーターに対応させています。

昨年は遅かった彼岸花ですが、今年は順調に咲き始めました、咲き出すと一気に拡がります。勤務明けですが「案山子コンテスト」も開かれていますので明日香村稲渕の棚田へ向かいます。

昨年は遅かった彼岸花ですが、今年は順調に咲き始めました、咲き出すと一気に拡がります。勤務明けですが「案山子コンテスト」も開かれていますので明日香村稲渕の棚田へ向かいます。

正直云って今年はパッとしませんね、先週に紹介した分は省いていますので先の分も合わせて見て下さい。休日ですので人が増えてこない内にさっさと引き上げる事にします。

正直云って今年はパッとしませんね、先週に紹介した分は省いていますので先の分も合わせて見て下さい。休日ですので人が増えてこない内にさっさと引き上げる事にします。

まぁ彼岸花の方はなかなか見応えがありそうです。葛城古道あたりも行ってみたい気もするのですが、観光客やらアマチュアカメラマンが押しかけて密なんでね。「彼岸花の乱」こと葛城ポタ (2016年9月25日)

1日の話やないんです、今日は折り返しの15日、なんと今月の走行距離はなんとまだ113キロなんです。記録のある過去20何年でワースト記録を更新しそうです。asuka号の戦線離脱とすっきりしないお天気続き、何より事故に訃報と気分的にも落ち込んでます。実は昨年9月(2019年10月~2020年9月)も逆突事故のせいでasuka号がないのですが800キロ超、コロナ禍第2波と第3波の合間にGOTOトラベルを活用してErba号とデモン太の輪行くで走り回ってましたからね。

1日の話やないんです、今日は折り返しの15日、なんと今月の走行距離はなんとまだ113キロなんです。記録のある過去20何年でワースト記録を更新しそうです。asuka号の戦線離脱とすっきりしないお天気続き、何より事故に訃報と気分的にも落ち込んでます。実は昨年9月(2019年10月~2020年9月)も逆突事故のせいでasuka号がないのですが800キロ超、コロナ禍第2波と第3波の合間にGOTOトラベルを活用してErba号とデモン太の輪行くで走り回ってましたからね。

いつもの通勤ルートですが彼岸花が咲き始めました、今年は早いのかな、と云うか去年が遅かったですもんね、暫くは路傍の鮮やかな緋色が愉しみです。そんなこんなで遠乗りが出来ませんが、ご近所ポタで9月は過ごしますかね、ライフワークの「自撮り」も暫く御無沙汰ですし。2020年9月28日 彼岸花「自撮り」ポタ。

いつもの通勤ルートですが彼岸花が咲き始めました、今年は早いのかな、と云うか去年が遅かったですもんね、暫くは路傍の鮮やかな緋色が愉しみです。そんなこんなで遠乗りが出来ませんが、ご近所ポタで9月は過ごしますかね、ライフワークの「自撮り」も暫く御無沙汰ですし。2020年9月28日 彼岸花「自撮り」ポタ。

さて昨日買ってきたワッシャ-を何枚か重ねてリーマーで内径をごりごり拡げます、真鍮製とは云えしっかり掴めないのでなかなか作業は大変です。そしてフロントバッグの背面にナッターを4つ埋め込み完成(写真右)、写真はデモン太ですがasuka号の時はリクセンカール用のフレームを外して、これに自作のマウントを固定します、asuka号が帰って来るまで出番がないのですがね。

さて昨日買ってきたワッシャ-を何枚か重ねてリーマーで内径をごりごり拡げます、真鍮製とは云えしっかり掴めないのでなかなか作業は大変です。そしてフロントバッグの背面にナッターを4つ埋め込み完成(写真右)、写真はデモン太ですがasuka号の時はリクセンカール用のフレームを外して、これに自作のマウントを固定します、asuka号が帰って来るまで出番がないのですがね。

残念な話題が続きますが… 4日未明に訃報が入ってきました、三重県在住の自転車仲間の細川隆(TABOO)さんが亡くなられたとの事です。名古屋の「新春ラン」とかで毎年お逢いしていたのですが、今年は「コロナ禍」で参加がかなわず、2020年の「新春ラン」が最後となってしまいました、その時頂いた輪行袋が形見になるとは…

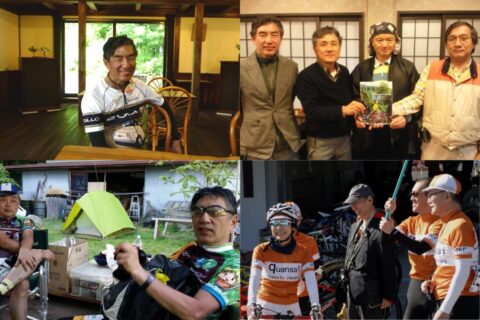

(左上) 2013年6月22日 榛原「廣栄堂」にて、(右上) 2011年12月11日「シクロツーリスト」誌寄稿者が顔を揃えた「第12回 あすか鍋サイク」明日香村「めんどや」にて、左から細川さん、土田さん、小島さん、私、(左下) 2015年5月5日「月うさぎ」にて、(右下) 2019年11月9日 「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」 での審判員姿。

(左上) 2013年6月22日 榛原「廣栄堂」にて、(右上) 2011年12月11日「シクロツーリスト」誌寄稿者が顔を揃えた「第12回 あすか鍋サイク」明日香村「めんどや」にて、左から細川さん、土田さん、小島さん、私、(左下) 2015年5月5日「月うさぎ」にて、(右下) 2019年11月9日 「鈴鹿8時間エンデューロ 2019」 での審判員姿。

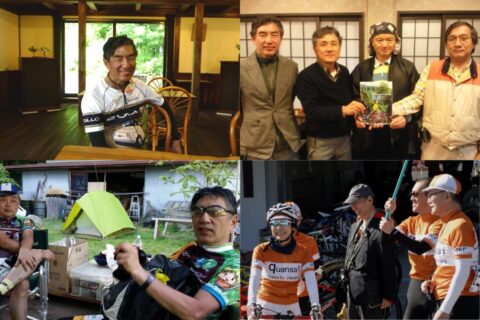

(左上) 2018年3月11日「さんぽdeサイクリングin天理」にて 、(右上) 2019年1月3日「第24回 新春サイクルミーティング」にて、(左下)2015年1月3日「第20回 新春サイクルミーティング」にて、(右下) 2018年1月3日「第23回 新春サイクルミーティング」にて。奈良県に縁のある方でNCAを始め県下でのイベントにも良く顔を出されてました。

2019年1月3日「第24回 新春サイクルミーティング」にて、通称K三峠を登って行く細川さん。TOEIランドナーは勿論ですが、三重車連の審判員をされたり今風ロードも乗りこなす間口の広い温和な方でした。3年前の夏に亡くなられた大塚さんもそうですが、同世代の輪友の不慮の死、まだまだ走れるし、走りたい処が一杯あった筈、もうご一緒する事がかなわないとなると、もっと機会を作っておればと後悔するばかりです。心よりご冥福をお祈りします。

2019年1月3日「第24回 新春サイクルミーティング」にて、通称K三峠を登って行く細川さん。TOEIランドナーは勿論ですが、三重車連の審判員をされたり今風ロードも乗りこなす間口の広い温和な方でした。3年前の夏に亡くなられた大塚さんもそうですが、同世代の輪友の不慮の死、まだまだ走れるし、走りたい処が一杯あった筈、もうご一緒する事がかなわないとなると、もっと機会を作っておればと後悔するばかりです。心よりご冥福をお祈りします。

さる8月31日、曽爾高原へのサイクリングの帰り道、R369で帰途に就いていた時の事なのですが…

さる8月31日、曽爾高原へのサイクリングの帰り道、R369で帰途に就いていた時の事なのですが…

気が付いたら救急車の中、曽爾村山粕の集落を出て栂坂トンネルへ向かって走っていた処から後の記憶がありません、自転車の後ろの方に衝撃があった記憶がかすかにあるのですが、右からなのか左からのなのか、自分で転倒したのか車と接触したのかも判らないのです。救急車の中で救急隊員と会話をしている辺りから記憶が戻ってきます、痛みはあまり感じず、桜井の済生会中和病院へ行きますからと云われた事や、今日は何月何日なのかと云う質問に答えられなかったりと、徐々に今どの辺りを走っているのかなぁと記憶は鮮明になってきます。最初に住所氏名や勤務先を聞かれて答えていた様で、ただ携帯の番号は2ヶ月程前に変更した前の番号を云っているのが。

とにかく済生会中和病院に救急搬送され、コロナの検査で暫く待たされましたが、CTとレントゲンの撮影と、擦過傷部の手当てを受け、取り敢えず格段の心配はないから、今日は一旦帰って良いから、明日、整形外科と脳外科を受診する様にとの事で病院から10分位歩いて帰宅しました。

翌1日朝、整形外科と脳外科を受診、脳に異常や骨折はないとの所見で「右肋軟骨損傷」「頭部外傷、右前額部挫創」との診断を受けて帰宅。宇陀署に連絡を入れて後続車と接触した事とasuka号は宇陀署で保管されている事を知ります。とにかくたんこぶができているのと咳をすると胸が少し痛い程度なので、1日夜は通常通り出勤。一人住まいですからね勤めている病院にいる方が余程安心なんです。

くたびれてぐっすり仮眠していたら深夜 0314 STで叩き起こされる事になるのですが、なにやら右目のまわりが腫れぼったいので鏡を見ると青く晴れ上がっています。朝出勤してきた院長(整形外科医)に診て貰ったら、血が下りてきているみたいやね、あまり心配はいらんやろとの事。とりあえず帰宅の足で済生会中和病院眼科を受診、精密検査の結果網膜はく離等の所見はないけど、1週間程は視野の欠損や酷い飛蚊症状がでないか経過観察との事。目の周りの腫れはひくのを待つしかないねとの事。

宇陀署の交通課の婦警さんから電話があって自転車を自宅まで持って行きますよとの事、エラい神対応やなぁ誰か事故と知った知り合いが気を使ってくれたのかなと思っていたら、宇陀署では証拠品保管ができないのと、相手車両のドライブレコーダーのメモリーカードが読めないので桜井へ下りるついでがあるとの事。

asuka号は手元に戻ってきましたが、見た限りでは後ろのリムとマッドガードの変形程度、あとベルクロ止めのヘッドランプが無くなってますがGPSとメーターはちゃんと付いていました。おニューのフロントバッグが無傷だったのは幸いです。まぁハンドルとサドルはあさっての方を向いてますががね。

asuka号を持ってきた貰った時に現場写真と見せて貰いましたが、道路センターライン付近に転倒していたらしく、相手車両の右前部に接触痕があるそうです。相手車両(マークXだとか)の運転手の談に拠ると、自転車が路側帯付近を走行しているを視認、先行車が過ぎた後に右折しようとしたのか道路中央に入ってきて接触してきたとの事です。ただ栂坂トンネルに向かって登っていたので、この時間から旧道に入るつもりもなく右折する必然性がないのですがネェ。ただこちらの記憶がないのと、相手のドライブレコーダーのメモリーカードが桜井署でも読めなかった様で、車や道路のキズ、転倒していた位置から現時点では右折時に接触との判断の様です。こちらの事情聴取がまだなので、まだなんとも云えませんが… (画像はGoogleMapから)

asuka号を持ってきた貰った時に現場写真と見せて貰いましたが、道路センターライン付近に転倒していたらしく、相手車両の右前部に接触痕があるそうです。相手車両(マークXだとか)の運転手の談に拠ると、自転車が路側帯付近を走行しているを視認、先行車が過ぎた後に右折しようとしたのか道路中央に入ってきて接触してきたとの事です。ただ栂坂トンネルに向かって登っていたので、この時間から旧道に入るつもりもなく右折する必然性がないのですがネェ。ただこちらの記憶がないのと、相手のドライブレコーダーのメモリーカードが桜井署でも読めなかった様で、車や道路のキズ、転倒していた位置から現時点では右折時に接触との判断の様です。こちらの事情聴取がまだなので、まだなんとも云えませんが… (画像はGoogleMapから)

asuka号の修理見積等は「ナニワ銀輪堂」さんのお世話になるしかないのですが、作業が立て込んでいたり、Nさんが手を怪我されていたりと、asuka号の復帰には時間がかかりそうです。「モバイルグランフォンド in 奈良・吉野」のスタンプラリーは残り9ヶ所、全24ヶ所をマッドガード付きで走ろうと思っていたのですがねぇ、残るは吉野郡の山間部ばかり、非力なデモンタと延陽伯号では大台ヶ原はネェ… スタンプラリーそのものは来年2月末まで行われているのですが、奈良県道40号大台ケ原公園川上線は例年11月下旬から4月下旬まで閉鎖されるのですよね。それにせっかく80kgをきった体重がまた戻りそう…

asuka号の修理見積等は「ナニワ銀輪堂」さんのお世話になるしかないのですが、作業が立て込んでいたり、Nさんが手を怪我されていたりと、asuka号の復帰には時間がかかりそうです。「モバイルグランフォンド in 奈良・吉野」のスタンプラリーは残り9ヶ所、全24ヶ所をマッドガード付きで走ろうと思っていたのですがねぇ、残るは吉野郡の山間部ばかり、非力なデモンタと延陽伯号では大台ヶ原はネェ… スタンプラリーそのものは来年2月末まで行われているのですが、奈良県道40号大台ケ原公園川上線は例年11月下旬から4月下旬まで閉鎖されるのですよね。それにせっかく80kgをきった体重がまた戻りそう…

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

すっかり秋らしくなったと云うか、今朝なぞは半袖では肌寒い位、駐車場の車の窓には夜露が下りてました。いつの間にか蝉の声も聴こえなくなって、おかしな夏でしたが終わってたんですね。さて今日はゆるゆるサイクリングの「風の森峠 彼岸花の乱」参加はできないのですが、定時にあがれれば橿原運動公園駐車場9時に間に合いそうですので、お見送りだけでもと走る事に。

すっかり秋らしくなったと云うか、今朝なぞは半袖では肌寒い位、駐車場の車の窓には夜露が下りてました。いつの間にか蝉の声も聴こえなくなって、おかしな夏でしたが終わってたんですね。さて今日はゆるゆるサイクリングの「風の森峠 彼岸花の乱」参加はできないのですが、定時にあがれれば橿原運動公園駐車場9時に間に合いそうですので、お見送りだけでもと走る事に。 今日の参加者は私を別に9名、内2名が家庭の事情?で途中離脱の予定、乾さんが不参加で出口さんとスミ旦那がコースリーダーを勤められます。運動公園から数百mだけ御一緒してお別れ、私は大和高田方面へ向かいます。皆さんのその後の様子はスミ旦那のブログ「走門来福」でどうぞ。

今日の参加者は私を別に9名、内2名が家庭の事情?で途中離脱の予定、乾さんが不参加で出口さんとスミ旦那がコースリーダーを勤められます。運動公園から数百mだけ御一緒してお別れ、私は大和高田方面へ向かいます。皆さんのその後の様子はスミ旦那のブログ「走門来福」でどうぞ。

本日の走行70.7キロ、デモン太では結構な距離なんですが、今月はまだ300キロにも届いていません、月末には台風も接近するとか、このままだとワースト記録更新するかも。

本日の走行70.7キロ、デモン太では結構な距離なんですが、今月はまだ300キロにも届いていません、月末には台風も接近するとか、このままだとワースト記録更新するかも。

昨年は遅かった彼岸花ですが、今年は順調に咲き始めました、咲き出すと一気に拡がります。勤務明けですが「案山子コンテスト」も開かれていますので明日香村稲渕の棚田へ向かいます。

昨年は遅かった彼岸花ですが、今年は順調に咲き始めました、咲き出すと一気に拡がります。勤務明けですが「案山子コンテスト」も開かれていますので明日香村稲渕の棚田へ向かいます。

さる8月31日、

さる8月31日、