おはようございます、朝焼けに耳成山と天香久山のシルエットです。今日勤務明けから和歌山港に走り、夕方の南海フェリーで徳島へ渡り鳴門泊、明日は高松へ、明後日は小豆島に渡り北岸を福田港まで走り姫路に渡り輪行で帰途に就く予定です。南海フェリーは過去にも何度か利用していていつも夜行便なのですが、今回は 1620 の便に2019年暮れに就航した「あい」に初めて乗船する予定です。今回は航送料金節約とasuka号がホイール組み直し中、輪行状態で乗船するのでErbaロードで向かいます。

おはようございます、朝焼けに耳成山と天香久山のシルエットです。今日勤務明けから和歌山港に走り、夕方の南海フェリーで徳島へ渡り鳴門泊、明日は高松へ、明後日は小豆島に渡り北岸を福田港まで走り姫路に渡り輪行で帰途に就く予定です。南海フェリーは過去にも何度か利用していていつも夜行便なのですが、今回は 1620 の便に2019年暮れに就航した「あい」に初めて乗船する予定です。今回は航送料金節約とasuka号がホイール組み直し中、輪行状態で乗船するのでErbaロードで向かいます。

0855 に勤務先をスタートし県道120号五條高取線経由で 0941 には吉野口駅前へ。

0855 に勤務先をスタートし県道120号五條高取線経由で 0941 には吉野口駅前へ。

重阪(へいさか)峠を越えてR24に入り五條へ、せっかくですので五條新町を抜けて行きますが「餅商一ッ橋」の跡にできたお高いチョコレート屋さんですが、移転した様でその跡は5,6月は無料休憩所になってるみたいです。

重阪(へいさか)峠を越えてR24に入り五條へ、せっかくですので五條新町を抜けて行きますが「餅商一ッ橋」の跡にできたお高いチョコレート屋さんですが、移転した様でその跡は5,6月は無料休憩所になってるみたいです。

県道732号から55号に入り 1047 奈良和歌山県境を越えます。1103 橋本橋南詰を通過して京奈和自転車道の専用道区間を走り学文路(かむろ)、1128 には九度山駅下へ。

県道732号から55号に入り 1047 奈良和歌山県境を越えます。1103 橋本橋南詰を通過して京奈和自転車道の専用道区間を走り学文路(かむろ)、1128 には九度山駅下へ。

少し時間もありますので、噂のパン屋さん「Vent Orange」を探索、先日大ちゃんに9さんの実家の米屋の近くだと聞いていただけで少々迷いましたが。幸い営業日でしたので、菓子パン1つとバケットを、今日はロード故に荷物を積めないので、バケットはいつも三脚を固定するヒップバッグの下に括りつけました。

少し時間もありますので、噂のパン屋さん「Vent Orange」を探索、先日大ちゃんに9さんの実家の米屋の近くだと聞いていただけで少々迷いましたが。幸い営業日でしたので、菓子パン1つとバケットを、今日はロード故に荷物を積めないので、バケットはいつも三脚を固定するヒップバッグの下に括りつけました。

九度山の道の駅は通過しひたすら紀の川左岸を行きます、京奈和自転車道本来のコースは三谷橋で右岸に渡るのですが、このまま左岸を行きます。しかし下るにつれて向かい風が…

九度山の道の駅は通過しひたすら紀の川左岸を行きます、京奈和自転車道本来のコースは三谷橋で右岸に渡るのですが、このまま左岸を行きます。しかし下るにつれて向かい風が…

井阪橋で右岸に渡ります。このまま真っ直ぐ行くと自転車道はタマちゃんの貴志川駅に行ってしまいます、間違える人多し。現在井阪橋をアンダーパスする自転車道が整備されつつある様です。

井阪橋で右岸に渡ります。このまま真っ直ぐ行くと自転車道はタマちゃんの貴志川駅に行ってしまいます、間違える人多し。現在井阪橋をアンダーパスする自転車道が整備されつつある様です。

恒例の「WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリー」が今月から始まっていますので「いわで御殿」と「市民スポーツ広場」にチェックインしておきます。今回で7回目ですが、ずいぶんとチェックポイントが増えてしまいましたね、もうコンプリートしようと気力はありませんわ。

恒例の「WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリー」が今月から始まっていますので「いわで御殿」と「市民スポーツ広場」にチェックインしておきます。今回で7回目ですが、ずいぶんとチェックポイントが増えてしまいましたね、もうコンプリートしようと気力はありませんわ。

向かい風と通行止でかなりロスを… 橋台工事とかで北島橋から紀の川大橋まで県道を走らなくてはなりません、東から来ると案内が判りにくいので注意、見落としてゲートまで来てしまうと土手上の県道へ押し上げなくてはならなくなります。

向かい風と通行止でかなりロスを… 橋台工事とかで北島橋から紀の川大橋まで県道を走らなくてはなりません、東から来ると案内が判りにくいので注意、見落としてゲートまで来てしまうと土手上の県道へ押し上げなくてはならなくなります。

それでも 1417 には京奈和自転車道のほぼ終点に到着、正式には土手上の県道に上がった処までが自転車道の様ですが。対岸に見える青岸橋と紀の川河口大橋(みなと大橋)を渡れば南海フェリーの乗り場です、まだ出航まで2時間ありますから余裕です。

それでも 1417 には京奈和自転車道のほぼ終点に到着、正式には土手上の県道に上がった処までが自転車道の様ですが。対岸に見える青岸橋と紀の川河口大橋(みなと大橋)を渡れば南海フェリーの乗り場です、まだ出航まで2時間ありますから余裕です。

紀の川河口大橋(みなと大橋)を渡ります。一応今シーズンの「西の海へ」と云う事に。

紀の川河口大橋(みなと大橋)を渡ります。一応今シーズンの「西の海へ」と云う事に。

今回、徳島港に着いてからも宿まで走らなけらばならないのに輪行にしたのは、現在南海フェリーは自転車にも大型自動二輪と同額の燃油調整金を課しているのです、旅客運賃2,500円に自転車航送1,600円の計4,100円はまだしも燃油調整金800円が加わると2時間余りの航路に4,900円、先週おつねさんが4サイドキャンピングで「逆打ち四国遍路」からの帰途では、繁忙期料金で更に500円増しで 5,400円払ったのだとか、4サイドじゃ輪行もできませんからね。厳しい海運業界を応援したいのはやまやまですが、この料金体系は理不尽です。ちなみに神戸~高松東港のジャンボフェリーは土休日と夜行便割増でも3,490円、平日昼行便にネット割引だと2,370円なんです。

今回、徳島港に着いてからも宿まで走らなけらばならないのに輪行にしたのは、現在南海フェリーは自転車にも大型自動二輪と同額の燃油調整金を課しているのです、旅客運賃2,500円に自転車航送1,600円の計4,100円はまだしも燃油調整金800円が加わると2時間余りの航路に4,900円、先週おつねさんが4サイドキャンピングで「逆打ち四国遍路」からの帰途では、繁忙期料金で更に500円増しで 5,400円払ったのだとか、4サイドじゃ輪行もできませんからね。厳しい海運業界を応援したいのはやまやまですが、この料金体系は理不尽です。ちなみに神戸~高松東港のジャンボフェリーは土休日と夜行便割増でも3,490円、平日昼行便にネット割引だと2,370円なんです。

とにかく時間の余裕もありますしロードですので、2,400円節約し輪行支度を済ませて乗船、定刻に和歌山港を出港します。

とにかく時間の余裕もありますしロードですので、2,400円節約し輪行支度を済ませて乗船、定刻に和歌山港を出港します。

昨年4月以来の船の旅です、写真右は沼島、志布志航路の帰りの朝にも見えますね。

昨年4月以来の船の旅です、写真右は沼島、志布志航路の帰りの朝にも見えますね。

定刻 1830 に徳島港に到着、今回は鳴門駅近くに安い宿を取ったので、これから10数キロ走らなくてはなりません、まぁJR徳島駅でも5キロ近くあるのですがね。出来るだけ明るいうちにと急いで輪行支度を解きます。

定刻 1830 に徳島港に到着、今回は鳴門駅近くに安い宿を取ったので、これから10数キロ走らなくてはなりません、まぁJR徳島駅でも5キロ近くあるのですがね。出来るだけ明るいうちにと急いで輪行支度を解きます。

運河沿いの道を走り「阿波しらさぎ大橋」を渡る頃にはすっかり暗くなってしまいました、自転車や歩行者が渡れる河川に架かる道路橋としては四国最長(1,291m)だそうです。

運河沿いの道を走り「阿波しらさぎ大橋」を渡る頃にはすっかり暗くなってしまいました、自転車や歩行者が渡れる河川に架かる道路橋としては四国最長(1,291m)だそうです。

和歌山港までの87.1キロと徳島港~鳴門駅前までの17.4キロで本日の走行104.5キロ、分割ですが久しぶりの100キロ超です。

「輪行」カテゴリーアーカイブ

2024年春 18きっぷ輪行旅総括

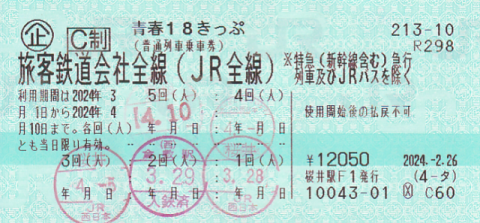

既に2週間になろうとしているのですが、ようやくブログの更新が追いつきましたので、今春の「18きっぷ輪行旅」の総括です。3月は天気と休みの巡り合わせが悪く、手付かず故に払い戻しも考えていたのですが、1泊2日が3回、最後は使い切って名古屋から近鉄で帰ってきた次第。2023年春、2023年夏に続いての「18きっぷ輪行旅総括」です。

既に2週間になろうとしているのですが、ようやくブログの更新が追いつきましたので、今春の「18きっぷ輪行旅」の総括です。3月は天気と休みの巡り合わせが悪く、手付かず故に払い戻しも考えていたのですが、1泊2日が3回、最後は使い切って名古屋から近鉄で帰ってきた次第。2023年春、2023年夏に続いての「18きっぷ輪行旅総括」です。

赤線が今回自転車で走った区間、灰色はログのある1999年以降に走った区間。

3月28-29日 2024年春 18きっぷ輪行旅「新見~津山」

3月28-29日 2024年春 18きっぷ輪行旅「新見~津山」

3月28日 桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 所要5時間19分 4,840円分乗車

3月29日 倉敷0543→0627新見0718→0742刑部 所要1時間59分 1,520円分乗車 刑部駅~津山口駅 走行60.2キロ

津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋(2138→2216桜井) 所要5時間13分 内JR3,410円分乗車(+近鉄760円)

4月5-6日 2024年春 18きっぷ輪行旅「佐用~湯郷温泉~津山~日生」

4月5日 桜井1013→1041奈良1045→1137大阪1145→1247姫路1325→1356播磨新宮1358→1427 所要4時間14分 3,740円分乗車

佐用駅~杉坂峠~湯郷温泉 走行31.6キロ

4月6日 湯郷温泉~津山~吉ヶ原~和気~日生駅 走行95.8キロ

日生1652→1706播州赤穂1707→1739姫路1741→1843大阪1857→1952奈良2001→2029桜井 所要3時間37分 3,740円分乗車

4月10-11日 2024年春 18きっぷ輪行旅「中津川~岩村~猿投」

4月10-11日 2024年春 18きっぷ輪行旅「中津川~岩村~猿投」

4月10日 桜井0543→0616奈良0626→0642加茂0653→0816亀山0826→0956名古屋1018→1137中津川 所要5時間54分 4,070円分乗車 中津川駅~恵那~岩村 走行36.9キロ

4月11日 岩村~明智~猿投駅 走行59.1キロ

(猿投→知立→金山→名鉄名古屋/近鉄名古屋→名張→桜井) 名鉄980円 近鉄2,310円

4月10日までの5回分で19,800円分乗車、待ち時間を含めて13時間45分乗っていた計算になりますが、自転車で走っていた時間はざっと17時間程。

今回は3回とも延陽伯号での出動と云う事になりましたが、重いasuka号を抱えての輪行は齢70歳を迎えて辛くなったのが正直な処、さりとてerbaロードでは荷物の積載量が、デモン太はどうもロングが駄目なんですよね。

18きっぷ輪行旅「岩村から猿投へ」

8時半には岩村を後にします、朝の岩村の古い街並みは至って静かなものです。今日もお天気には恵まれそうです。

8時半には岩村を後にします、朝の岩村の古い街並みは至って静かなものです。今日もお天気には恵まれそうです。

次の目的地明智へは小さな峠を2つ越える事になるのですが、実は現在は同じ恵那市となっている岩村町と明智町ですが、岩村は木曽川水系、明智は矢作川水系にあたり、国道を行くと2つ目のピーク(543m)が分水界になります。(写真右)

次の目的地明智へは小さな峠を2つ越える事になるのですが、実は現在は同じ恵那市となっている岩村町と明智町ですが、岩村は木曽川水系、明智は矢作川水系にあたり、国道を行くと2つ目のピーク(543m)が分水界になります。(写真右)

0930 明知鉄道の終点明智駅に到着、標高400m超の明智は今が満開です。

0930 明知鉄道の終点明智駅に到着、標高400m超の明智は今が満開です。

明智の町に入った処にあったコンビニで少し食料を調達しておいたのですが、明智駅の隣りにお洒落なカフェがありましたのでここでモーニングを、これで550円也。

食後、丁度下り列車が入ってくるのを待って明智駅を後にします。

光秀所縁の地だけに幾つか見所や大正村とかあるのですが、旧街道筋の明智西宮恵比寿神社(写真左)と逓信資料館(旧明智郵便局)だけ覗いて先に進みます。

国道363号と別れ県道11号豊田明智線へ、矢作川との合流点まで約250mのダウンヒルです。1044 岐阜愛知県境を越え愛知県豊田市へ入りますが、左岸側はまだ岐阜県です。2005年に豊田市になるまで東加茂郡旭町の役場があった小渡へ、毎年正月の「新春ラン」でお馴染みの「川澄屋」まで矢作川沿いに走れば後12キロ程の処まで来ているのですが。今回の一つのミッション道路元標の残る豊田市御蔵町へ行くために東側へ迂回する上に300m以上登り返さなければなりません。

国道363号と別れ県道11号豊田明智線へ、矢作川との合流点まで約250mのダウンヒルです。1044 岐阜愛知県境を越え愛知県豊田市へ入りますが、左岸側はまだ岐阜県です。2005年に豊田市になるまで東加茂郡旭町の役場があった小渡へ、毎年正月の「新春ラン」でお馴染みの「川澄屋」まで矢作川沿いに走れば後12キロ程の処まで来ているのですが。今回の一つのミッション道路元標の残る豊田市御蔵町へ行くために東側へ迂回する上に300m以上登り返さなければなりません。

これがとんでもない激坂でとても延陽伯号の手に負える坂ではありません 1キロ余りを押し上げる事に、登り切った豊田市太田町はまさに桃源郷。

愛知県東加茂郡に属していた阿摺(あすり)村道路元標、御蔵小学校への道沿いにあります。これで1183基目、愛知県には現存が確認されているもの116基の内3基が未収です。

愛知県東加茂郡に属していた阿摺(あすり)村道路元標、御蔵小学校への道沿いにあります。これで1183基目、愛知県には現存が確認されているもの116基の内3基が未収です。

毎年正月3日に「新春ラン」で渡る加茂橋まで下ってきました。その折には満員で入れない「川澄屋」でお昼にする事にします。

「新春ラン」の折は矢作川左岸の愛知県道355号島崎豊田線を広梅橋から遡ってくるのですが、左岸の県道11号を走る事にしますが、やはり車が多いのが、対岸に県道355号が見えています。

「新春ラン」の折は矢作川左岸の愛知県道355号島崎豊田線を広梅橋から遡ってくるのですが、左岸の県道11号を走る事にしますが、やはり車が多いのが、対岸に県道355号が見えています。

広梅橋を渡って名鉄三河広瀬駅跡へ、時折吹く風で桜吹雪が。

広梅橋を渡って名鉄三河広瀬駅跡へ、時折吹く風で桜吹雪が。

岩村から59.1キロ走って名鉄猿投駅に到着、今回のミッション終了。時間もあるのでのんびり輪行支度を済ませ知立経由で名古屋へ、近鉄で帰途に就くことにします。チューブを1から1 1/8に交換したのが功を奏したのか4日/223キロを無事に走り終えました。

岩村から59.1キロ走って名鉄猿投駅に到着、今回のミッション終了。時間もあるのでのんびり輪行支度を済ませ知立経由で名古屋へ、近鉄で帰途に就くことにします。チューブを1から1 1/8に交換したのが功を奏したのか4日/223キロを無事に走り終えました。

18きっぷ輪行旅「中津川から岩村へ」

4月10日「18きっぷ」春のシーズンの最終日、最後の1回分です、3月はお天気と休みが嚙み合わず、未使用のまま払い戻しかとも思っていたのですが、富山~信州を除いて当初計画していたコースを走る事ができそうです。今日は名古屋経由で中津川へ向かいます。米原経由の方が早いのですが、乗換回数の少ない関西線経由にしたのですが、加茂から亀山までのキハ120 1両編成は満員、加茂駅ですんなり乗換できないと立ちっぱなしになる処でした。桜井0543→0616奈良0637→0652加茂0653→0816亀山0826→0956名古屋1018→1137中津川 4,070円分乗車。

4月10日「18きっぷ」春のシーズンの最終日、最後の1回分です、3月はお天気と休みが嚙み合わず、未使用のまま払い戻しかとも思っていたのですが、富山~信州を除いて当初計画していたコースを走る事ができそうです。今日は名古屋経由で中津川へ向かいます。米原経由の方が早いのですが、乗換回数の少ない関西線経由にしたのですが、加茂から亀山までのキハ120 1両編成は満員、加茂駅ですんなり乗換できないと立ちっぱなしになる処でした。桜井0543→0616奈良0637→0652加茂0653→0816亀山0826→0956名古屋1018→1137中津川 4,070円分乗車。

名古屋駅の接続は22分間、並んでいると少々厳しいですが、空いていたので例によって「きしめん」、季節限定「タラの芽と姫竹の入った春きしめん」昨年より20円値上がりして550円になってます。

名古屋駅の接続は22分間、並んでいると少々厳しいですが、空いていたので例によって「きしめん」、季節限定「タラの芽と姫竹の入った春きしめん」昨年より20円値上がりして550円になってます。

定刻に中津川着、輪行支度を」解きますが、この陽気は… 今日は恵那(大井宿)まで中山道を辿り、明知鉄道(旧国鉄明智線)に沿って城下町岩村を目指します。田切地形とまでは云いませんが、木曽川に流れ込む支流の浸食でこの辺りの中山道って細かなアップダウンがあります。

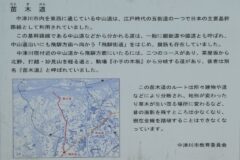

定刻に中津川着、輪行支度を」解きますが、この陽気は… 今日は恵那(大井宿)まで中山道を辿り、明知鉄道(旧国鉄明智線)に沿って城下町岩村を目指します。田切地形とまでは云いませんが、木曽川に流れ込む支流の浸食でこの辺りの中山道って細かなアップダウンがあります。

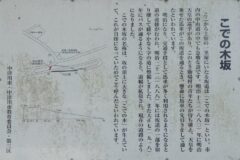

「こでの木坂」車道は九十九折れで上ります。

飛騨へ向かう苗木道への分岐だそうです、こんなのばかりで前に進みません。

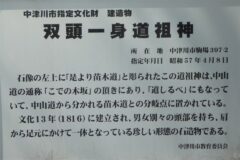

どれが「双頭一身道祖神」かが判りません(-_-;)

恵那山を背に中山道を西へ向かうと目立つのが笠置山(写真左)、また下って上って。

恵那へ越える最後の坂「甚平坂」、振り返ると冠雪の御嶽山が、この春は冠雪の北アルプスを見たかったのですがね。

中津川から1時間半程かけて恵那(大井宿)へ下ってきました。

中津川から1時間半程かけて恵那(大井宿)へ下ってきました。

恵那から岩村へは標高差約230m、阿木川沿いにR257が通じているのですが、交通量も多く途中に阿木川ダムがあり勾配とトンネルを避けて、東側に大きく迂回する明知鉄道に沿って走る事にします。(写真左)県道407号阿木大井線から見上げる明知鉄道。(写真右)飯沼駅は普通鉄道としては日本一急勾配(33‰)にある駅。

岩村駅の一つ手前の極楽駅、明知鉄道となった以降に開業した駅ですが、あまり趣味が良いとは… 暫くすると下り列車がやってくるので待ってみましたが。

16時前には岩村駅に到着、明知鉄道の写真を撮るならこちらの方が良かったですね。城下町岩村 2004年に恵那市と合併するまで岩村町でした、関西人にはあまり馴染みがないのですが、岩村城は高取城、備中松山城と並んで日本三大山城だそうです。

宿にチェックインするには時間もあるので、坂の城下町を散策します。電線が地中化されていて風情が感じられますね。

岩村城は標高721mにあり、太鼓櫓にある歴史資料館まで行く事に、ここまで自転車で行くのはさして苦でもありませんし、名残りの桜が出迎えてくれます。城址までは更に30分は歩かなければならない様です。

今夜の宿は古い町並みの中にある染物屋さんをリニューアルしたゲストハウス「やなぎ屋」。ところで町中で食事のできそうな店は本日休業となっている処が多かったのですが、この町水曜定休が多いそうです、洋食屋ですが宿で教えて貰ったお店へ行く事に。R418沿いに出ればローソンがあり、先の極楽駅傍にファミマもありました。

今夜の宿は古い町並みの中にある染物屋さんをリニューアルしたゲストハウス「やなぎ屋」。ところで町中で食事のできそうな店は本日休業となっている処が多かったのですが、この町水曜定休が多いそうです、洋食屋ですが宿で教えて貰ったお店へ行く事に。R418沿いに出ればローソンがあり、先の極楽駅傍にファミマもありました。

ゲストハウスの中はこんな感じ、一部が吹き抜けになっています。

2段ベッドが4組ある男女兼用と女性専用のドミトリーがあります、台所他共用スペースがあって、シャワールームだけが別棟になっていますので、冬はちょっと辛いかな。今夜のお客さんは姫路から来た女性が一人のみ。

2段ベッドが4組ある男女兼用と女性専用のドミトリーがあります、台所他共用スペースがあって、シャワールームだけが別棟になっていますので、冬はちょっと辛いかな。今夜のお客さんは姫路から来た女性が一人のみ。

本日の走行36.9キロ、走ったのは半日ですが距離の割に疲れました。(つづく)

津山から「片鉄ロマン街道」へ (後半)

ゆっくりと資料館を見学し13時過ぎに吉ヶ原を後にします。8年前に訪れた2016年4月9日は吉ヶ原を出たのが17時過ぎで和気まで走る抜けるのが精一杯でしたが今回は余裕です。

自転車専用道の入り口はここ、途中専用道でなかったり R374の歩道部分だったりする部分もあります。

自転車専用道の入り口はここ、途中専用道でなかったり R374の歩道部分だったりする部分もあります。

概ねR374と吉井川と並行していますし、ブルーラインや案内が充実していますので道を誤る事はないでしょう。なお片上鉄道は吉井川に支流吉野川が合流する直前に左岸から右岸に渡っていたのですが、その鉄橋は撤去されたので自転車道は吉野川を1キロ近く遡った処の鷺橋を経由しています。しかし沿線は何処も桜が満開です。

桜の季節でなくとも「片鉄ロマン街道」での見所はこの苦木駅跡でしょう、木造のホーム上屋が良い状態で維持されています、サイクリスト以外にも車を路駐して見物に来ている人も少なくない様です。でもプラットホームにアスファルト舗装された路盤の自転車道、どこか違和感がありますよね、「新春ラン」でお馴染みの三河広瀬駅の方が良いかも。

苦木駅跡手前から天瀬駅まで(2分19秒)

和気の3つ手前にあった天瀬駅跡もホームと上屋が残っており、そして桜を見る事ができます。なお途中にトンネルは和気以北に2つ、以南に峠清水トンネル(203m 照明有)があります。

1443 和気駅南口に到着、こちら側からは乗り降りできず、北口へ繋がる地下道と駐輪場とトイレだけがあります。前回は和気駅に辿り着いたのが暗くなってからでしたので、北口に出て輪行支度をして帰途に就きましたが、今回は日生まで走る予定です。ロータリーを挟んだ南側にドラッグストアがありましたので、飲み物を補給し西片上へ向かいます。

1443 和気駅南口に到着、こちら側からは乗り降りできず、北口へ繋がる地下道と駐輪場とトイレだけがあります。前回は和気駅に辿り着いたのが暗くなってからでしたので、北口に出て輪行支度をして帰途に就きましたが、今回は日生まで走る予定です。ロータリーを挟んだ南側にドラッグストアがありましたので、飲み物を補給し西片上へ向かいます。

和気から西片上へは傍示ヶ峠があり峠清水トンネルが抜けています。西片上からスタートするとトンネルまでだらだらと登りが続くのと、輪行で関西方面に帰途に就くなら山陽本線和気駅より赤穂線の西片上駅の方が便利が良いので「片鉄ロマン街道」を往復されるなら和気駅スタートで赤穂線の駅をゴールにした方が良いかと。

赤穂線をアンダーパスした処で自転車専用道は終わります。最寄り駅は西片上ですがR250を日生まで走ります。交通量が結構あるのと2度ばかりアップダウンがありますのでせっかくだから「カキオコ」食って帰ろうと云う向き以外はお勧めしません。ちなみに私は牡蠣が駄目で「かきおこラン」で一人「豚玉」食ってた人なんで、単に日生以西は西大寺まで未踏だと云う理由なんです。

16時には日生駅前に到着、昨年12月まで近くの桟橋から小豆島大部港行きフェリーが1日4便出ていたのですが休航となってしまいました、実質的には廃止の様で色々とプランを練っていたのですがついに乗る機会がないままでした。

日生 1652 発播州赤穂行きに乗車、播州赤穂では概ねすぐの接続で多くは大阪以東へ直通の快速となります。播州赤穂、大阪、奈良と最小限の乗り継ぎで 2029 無事桜井駅に、3,410円分乗車、本日の走行 95.8キロ。

津山から「片鉄ロマン街道」へ(前半)

7時半には宿を出発、「片鉄ロマン街道」の吉ケ原へは川沿いにR179を走れば14キロ程なのですが、津山を回って行きますので結構遠回りになります、 林野駅近くまで戻り出雲街道に入ります。

7時半には宿を出発、「片鉄ロマン街道」の吉ケ原へは川沿いにR179を走れば14キロ程なのですが、津山を回って行きますので結構遠回りになります、 林野駅近くまで戻り出雲街道に入ります。

できるだけ国道を避けて旧街道を行きます、写真は出雲街道勝間田宿、どこかに道路元標落ちていないかなぁ… ちなみに道路元標の根拠法である大正の道路法が施行された大正8年(1919年)当時は405もの市町村があった岡山県、現在道路元標は18基しか現存が確認されていません。

9時には津山市へ、岡山県では3番目の規模の市なんですが、今一つ印象が薄いですよね、桜の名所ですし丁度「さくらまつり」が開催されていますので、中心部を東西に走る旧街道も朝から結構な賑わいです。

さて津山の市中心市街地を横切って、先週リタイヤした津山口駅へ、これで近畿と中国地方の足跡が繋がった訳です。タイミング良く国鉄色のキハ40を先頭に下り列車がやってきました、これを見送って 1020 津山口駅をスタート「片鉄ロマン街道」の吉ケ原駅を目指しますが…

さて津山の市中心市街地を横切って、先週リタイヤした津山口駅へ、これで近畿と中国地方の足跡が繋がった訳です。タイミング良く国鉄色のキハ40を先頭に下り列車がやってきました、これを見送って 1020 津山口駅をスタート「片鉄ロマン街道」の吉ケ原駅を目指しますが…

今日は時間の余裕もありますので「津山まなびの鉄道館」へ、元の津山機関区の敷地、施設を利用した展示施設、非電化路線の集まる津山だけにDLやDCの展示が中心でSLは1台のみ。JR西日本と云う事で大糸線のキハ52やDD16があったり。こちらも好天の土曜日とあって家族連れの多い事。

左の一番手前は珍品のキハ33、やはり短命に終った客車改造気動車。1988年から2010年にかけて米子界隈で使用されていた様ですが、お目にかかった事はないかと。他にジオラマもあったりして「鉄」な人は充分愉しめるかと。

「津山まなびの鉄道館」を後にして吉井川右岸の県道26号津山柵原線で吉ケ原へ向かいます。対岸路も断続的にあるのですが、確実な処で羽仁橋まで県道を走り対岸に渡ります。吉ケ原まで少しアップダウンがありますが、吉ケ原まで殆ど車の来ない自転車には快適な道が続きます。

12時半には吉ケ原駅に到着、正しくは「柵原ふれあい鉱山公園」に保存されている同和鉱業片上鉄道吉ケ原駅跡です、現在では駅舎が登録有形文化財に指定されています。構内にはキハ702と客車が、キハ702は元の国鉄キハ42000系、運転台窓とシールドビームが窓下に付いていて国鉄時代とは趣が変わっていますが。

ここ「柵原ふれあい鉱山公園」が「片鉄ロマン街道」(岡山県道703号備前柵原自転車道線 34.2キロ)の終点になります。好天の休日それに沿線の桜並木が満開とあって訪れているサイクリストの数も結構な、ただ「さくらであい舘」程ではないのでご安心を。ガチで走る今時ローディより女性を含むグループやミニベロだとかが多い様です

ここ「柵原ふれあい鉱山公園」が「片鉄ロマン街道」(岡山県道703号備前柵原自転車道線 34.2キロ)の終点になります。好天の休日それに沿線の桜並木が満開とあって訪れているサイクリストの数も結構な、ただ「さくらであい舘」程ではないのでご安心を。ガチで走る今時ローディより女性を含むグループやミニベロだとかが多い様です

「柵原ふれあい鉱山公園」には資料館(入館料520円)があって鉱山や鉱山を支えた町や人々の生活を紹介しています、なかなか見応えがあり、1999年に「ディスプレイデザイン優秀賞」を取っている様です。ただ吉ヶ原へやってくるサイクリストが多くてもここを訪れる人は少ない様なのが残念です。

1日目 2日目前半 2日目後半

延陽伯号の足回り2題

先週の「姫新線に沿って」サイクでは、パンクトラブルでコース半ば津山でリタイアする羽目に。リタイアは準備不足に他ならないものの、延陽伯号こと片倉シルクグロワール24 の耐パンク性能の悪さは今に始まった事でもないのですが、タイヤのパセラ24×1は24吋では貴重なスキンサイドWO、チューブは同じくパナの24×1サイズを特に考えずに使っていたのですか、IRCに24×1〜1 1/8と云うのがあるのを知り早速1本ポチっと。確かに少し広いですが、チューブを入れる処までは問題無さそうですので、先日パンクしたままの後輪のチューブを交換します。前輪はそのままですが明日明後日のサイクリングで使ってみる事にします。

先週の「姫新線に沿って」サイクでは、パンクトラブルでコース半ば津山でリタイアする羽目に。リタイアは準備不足に他ならないものの、延陽伯号こと片倉シルクグロワール24 の耐パンク性能の悪さは今に始まった事でもないのですが、タイヤのパセラ24×1は24吋では貴重なスキンサイドWO、チューブは同じくパナの24×1サイズを特に考えずに使っていたのですか、IRCに24×1〜1 1/8と云うのがあるのを知り早速1本ポチっと。確かに少し広いですが、チューブを入れる処までは問題無さそうですので、先日パンクしたままの後輪のチューブを交換します。前輪はそのままですが明日明後日のサイクリングで使ってみる事にします。

もう1点、延陽伯号では以前にKHSで使っていた三ヶ島の折り畳みペダルを流用しているのですが、これが輪行時に収まりがあまり良くないのと、新品の頃はそうでもなかったと思うのですが、折り畳み部分のガタつきと踏んだときのたわみ感が気になってきました、そこで着脱式のペダルを試してみる事に。

もう1点、延陽伯号では以前にKHSで使っていた三ヶ島の折り畳みペダルを流用しているのですが、これが輪行時に収まりがあまり良くないのと、新品の頃はそうでもなかったと思うのですが、折り畳み部分のガタつきと踏んだときのたわみ感が気になってきました、そこで着脱式のペダルを試してみる事に。

着脱式のベダルと云えば主な処では三ヶ島か wellgo と云う事になるのですが、延陽伯号に見た目で一番しっくりするのは SYLVAN TOURING NEXT でしょうね、しかし Ezy と Ezy Superior と互換性が無いのですよね、ラインナップが良く判らないけど、とにかく延陽伯号にはSPDを使うつもりはないので、これで良しと。

足回りではないのですが、先日の津山口駅からの輪行時、輪行用ヘッドパーツ故にローレットが切ってあるものの上玉押しが緩まずヘッド抜きは諦めて帰ってきたのですが、明日から出掛けるつもりで輪行のやり直しをしようと思ったものの外径が50mm近くあって手持ちの工具ではあと僅かが咥える事ができず、ホームセンターまで買いに走る事に、45mm以上咥える事のできる工具って何れも結構良いお値段がするのですよね、最大開口76mmのパイププライヤーを¥3,180で買ったのですが、AMAZONだった¥2,400前後で買えたのに、と云うもっと安いものもある様な… さっさと準備しておくべきだったと後悔、それより次に使う機会があるのだろうか。

足回りではないのですが、先日の津山口駅からの輪行時、輪行用ヘッドパーツ故にローレットが切ってあるものの上玉押しが緩まずヘッド抜きは諦めて帰ってきたのですが、明日から出掛けるつもりで輪行のやり直しをしようと思ったものの外径が50mm近くあって手持ちの工具ではあと僅かが咥える事ができず、ホームセンターまで買いに走る事に、45mm以上咥える事のできる工具って何れも結構良いお値段がするのですよね、最大開口76mmのパイププライヤーを¥3,180で買ったのですが、AMAZONだった¥2,400前後で買えたのに、と云うもっと安いものもある様な… さっさと準備しておくべきだったと後悔、それより次に使う機会があるのだろうか。

と云った訳で延陽伯号のフォークコラムにはしっかりグリスを塗って、次の輪行に備えます。

姫新線に沿って

倉敷 0543 発の伯備線始発に乗車します。道はまだ濡れていますが、予報通り雨は上がり天気は回復に。写真は姫路行きの始発、山陽本線相生以西は広島前後を除けば旧国鉄型がまだまだ活躍しています。伯備線は4月に特急「やくも」の車両が新しくなるかして、鉄な人の姿もちらほら。

倉敷 0543 発の伯備線始発に乗車します。道はまだ濡れていますが、予報通り雨は上がり天気は回復に。写真は姫路行きの始発、山陽本線相生以西は広島前後を除けば旧国鉄型がまだまだ活躍しています。伯備線は4月に特急「やくも」の車両が新しくなるかして、鉄な人の姿もちらほら。

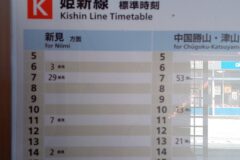

新見で20分程待って 0718 発の姫新線津山行きに乗車、実は当初のプランでは新見泊でここから走りだすつもりだったのですが、刑部駅から新見へは2009年3月に走っていて、こちらからだと登りが続くので刑部駅スタートにした次第、延陽伯号には119キロはちょっと辛いですからね。姫新線は姫路から津山を経て新見に至る158.1キロの路線、新見側は1日7往復の超の付くローカル線。50何年前「鉄」だった頃、当時から天邪鬼だった私は三重連で騒がしい隣の布原信号所を避けて、この姫新線に通ったものです、当時の写真。

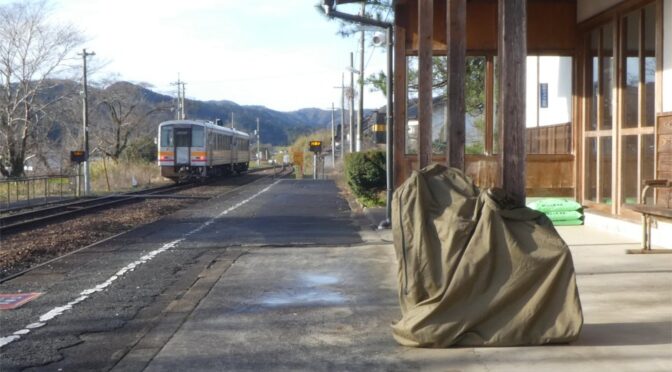

0742 刑部駅下車、他に乗り降りする人は全くいません。ここで下り列車と交換しますが列車が出て行くと次の上りまでの2時間半静かな駅に。姫新線では幾つかの駅が地元自治体の出資で山荘風にリニューアルされていますが、刑部駅もその一つ、公民館的なスペースも併設されています。2つ手前の岩山には絵に描いた様な木造駅舎も残っていますが。

のんびりと輪行支度を解き出発準備、寒くも無く青空が広がり清々しい空気と、最高のツーリング日和です。

岡山県道32号新見勝山線に入り真庭市との境の傍示峠(390m)へ、本日の最高標高点ですが、刑部駅までで結構登っ てきていますんで。

岡山県道32号新見勝山線に入り真庭市との境の傍示峠(390m)へ、本日の最高標高点ですが、刑部駅までで結構登っ てきていますんで。

峠を下ると再び線路に沿って県道を走ると、線路沿いに桜の木が、標高のある山間にも関わらず満開近いです。向こうに富原駅のホームと駅舎が見えていて絶好のロケーションなのですが、次の列車が来るまで1時間はあります。

峠を下ると再び線路に沿って県道を走ると、線路沿いに桜の木が、標高のある山間にも関わらず満開近いです。向こうに富原駅のホームと駅舎が見えていて絶好のロケーションなのですが、次の列車が来るまで1時間はあります。

とにかく富原駅へ、こちらも山小屋風にリニューアルされていてます。ところでSNSを見ていると輪友のダイバーてっちゃんが輪行で津山に向かっているとか、今夜は湯郷温泉に泊まって明日は「片鉄ロマン街道」を走るんだとか。佐用へ向かわずに津山から吉ヶ原へ向かっても走行軌跡は繋がるのですよね、ただ片鉄ロマン街道は良いとしても山陽線の和気か赤穂線の西片上まで走り抜けなくてはなりません。

とにかく富原駅へ、こちらも山小屋風にリニューアルされていてます。ところでSNSを見ていると輪友のダイバーてっちゃんが輪行で津山に向かっているとか、今夜は湯郷温泉に泊まって明日は「片鉄ロマン街道」を走るんだとか。佐用へ向かわずに津山から吉ヶ原へ向かっても走行軌跡は繋がるのですよね、ただ片鉄ロマン街道は良いとしても山陽線の和気か赤穂線の西片上まで走り抜けなくてはなりません。

さて次の列車は 1023 の津山行、桜に1日7往復の姫新線、これも一期一会の機会だと富原駅のベンチで待つ事に、トイレをお借りしたり、吉ヶ原から和気、西片上へのルートを計算したりしながら山峡の駅で小一時間を過ごします。

そろそろ上りの津山行がやってくる時刻ですので、撮影ポイントへ戻ります。写真左の様に反対向きは殺風景なんです、追っ掛けて撮る格好になりますが、後ろだって事は普通の人は気付きませんよね。

そろそろ上りの津山行がやってくる時刻ですので、撮影ポイントへ戻ります。写真左の様に反対向きは殺風景なんです、追っ掛けて撮る格好になりますが、後ろだって事は普通の人は気付きませんよね。

無事に撮影を済ませ富岡を後に、県道32号からR181へ入り 1055 には2010年8月以来の中国勝山駅前を通過、旭川沿いの道へ。

R181は久世から美作追分までショートカットするのですが、姫新線に沿って川沿いを迂回し1144 美作落合駅にて(写真左)、岡山県道411号垂水追分線に入り 1225 美作追分駅(写真左)へ、旭川水系と吉井川水系の境にあたるために小さな峠になっています。追分の由来は出雲街道と旧津山備中松山往来の分岐にあたる処から。

R181は久世から美作追分までショートカットするのですが、姫新線に沿って川沿いを迂回し1144 美作落合駅にて(写真左)、岡山県道411号垂水追分線に入り 1225 美作追分駅(写真左)へ、旭川水系と吉井川水系の境にあたるために小さな峠になっています。追分の由来は出雲街道と旧津山備中松山往来の分岐にあたる処から。

再びR181に戻り1228 津山市域に入ります。

再びR181に戻り1228 津山市域に入ります。

国道を避けて旧出雲街道を辿ってみます。

小さな峠になっていて案内板によると「鶴坂」となっています。下ると出雲街道坪井宿。

院庄駅前を過ぎ津山まで後1駅の距離の処まで来た処で路面の酷く傷んだ部分を越えた途端パンク、すぐの美作國二ノ宮髙野神社の門前でチューブ交換。パンク耐性が弱いのが判っていながら予備チューブ新品とは云え1本しか入っていません、封を切って交換しますが一向に膨らみません、インフレーターもそろそろパッキンが心許ないので、最初はそのせいかとも思ったのですが、一旦チューブを取り出したものの、チューブにピンホールがあるかして膨らみません、場所が判らないので、パンクした方のチューブを見てみると、そちらは少なくとも1ヶ所の場所は確認できますので、パッチを当てする事にしますが、ところがゴム糊が渇いてしまっていて使い物になりません、そう云えば暫くはチューブ交換だけで済んでいたしね。とにかく津山市街が目の前ですし自転車屋とかを探すしか、1キロ程でコーナンがあるので押し歩き。ゴム糊は缶の他はパッチと紙ヤスリとのセットものが、24インチのチューブはあったものの1.5サイズの英式バルブ、当然ですよね。ゴム糊を買ったものの店の周りには適当な場所が見当たりません、水道の使えるトイレのある公園とかあれば良いのですが、ただ津山線の津山口駅が1キロ程先に。

院庄駅前を過ぎ津山まで後1駅の距離の処まで来た処で路面の酷く傷んだ部分を越えた途端パンク、すぐの美作國二ノ宮髙野神社の門前でチューブ交換。パンク耐性が弱いのが判っていながら予備チューブ新品とは云え1本しか入っていません、封を切って交換しますが一向に膨らみません、インフレーターもそろそろパッキンが心許ないので、最初はそのせいかとも思ったのですが、一旦チューブを取り出したものの、チューブにピンホールがあるかして膨らみません、場所が判らないので、パンクした方のチューブを見てみると、そちらは少なくとも1ヶ所の場所は確認できますので、パッチを当てする事にしますが、ところがゴム糊が渇いてしまっていて使い物になりません、そう云えば暫くはチューブ交換だけで済んでいたしね。とにかく津山市街が目の前ですし自転車屋とかを探すしか、1キロ程でコーナンがあるので押し歩き。ゴム糊は缶の他はパッチと紙ヤスリとのセットものが、24インチのチューブはあったものの1.5サイズの英式バルブ、当然ですよね。ゴム糊を買ったものの店の周りには適当な場所が見当たりません、水道の使えるトイレのある公園とかあれば良いのですが、ただ津山線の津山口駅が1キロ程先に。

津山口駅に辿り着いたものの、なんとご覧の様な簡易駅舎、トイレすらありません、すっかり意気消沈。この時点で既に15時半をまわっているのですが、何故か次の上りは 1505 だと1時間勘違いして再び走り出せる保証のないチューブ修理を諦めて、急ぎ輪行支度を始めます。

ところがヘッド抜き輪行しようにも上玉押しが緩んでくれません、輪行袋のサイズには余裕があるので、前後輪とリアガードを外して輪行袋へ、ご覧の様に。

ところがヘッド抜き輪行しようにも上玉押しが緩んでくれません、輪行袋のサイズには余裕があるので、前後輪とリアガードを外して輪行袋へ、ご覧の様に。

しかし津山線って結構本数があるのですが、日中は半分近く快速「ことぶき」、津山口駅には停まらないのですよね、上り下りそれぞれ快速が通過した時点で時間を1時間見誤っている事に気が付いた次第、そうなると次の上りは 1640 の岡山行き、下りは 1703 の津山行き、1640 で岡山回りだと18きっぷだけでは桜井には辿り着けません、津山回りだと18きっぷだけで帰り付く事も可能です。とにかくパンクしてから津山口駅まで2時間のロスタイムがあった訳で、加えてこの何の風情もない駅で1時間半を過ごす事に。まぁ後40キロは走るつもりでいたのですからそうなりますよね。

混雑時の岡山駅での乗り換えと待ち時間を避けて津山口 1703 発津山行に乗車、津山から佐用行に、佐用で予定通りに走れば乗る予定だったで 1808 発姫路行に、数少ない姫路直通なのですが1両編成なので姫路に近づくにつれて満員に、姫路駅では姫新線と播但線から山陽線には乗換改札があり、無事に4分の乗換時間をこなしたものの、さすが奈良での47分待ちでの桜井 2325 着は辛いので、鶴橋から近鉄利用で桜井 2216 に無事帰投。

混雑時の岡山駅での乗り換えと待ち時間を避けて津山口 1703 発津山行に乗車、津山から佐用行に、佐用で予定通りに走れば乗る予定だったで 1808 発姫路行に、数少ない姫路直通なのですが1両編成なので姫路に近づくにつれて満員に、姫路駅では姫新線と播但線から山陽線には乗換改札があり、無事に4分の乗換時間をこなしたものの、さすが奈良での47分待ちでの桜井 2325 着は辛いので、鶴橋から近鉄利用で桜井 2216 に無事帰投。

今回は津山口でリタイアとなり本日の走行は60.2キロ。走行軌跡が繋がらなかった上に、今月の走行距離は400キロにも届かない事が確定、成果は富原駅での写真のみですが、半日は気持ちの良いお天気の中を走る事ができました。津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋 3,410円分乗車

今回は津山口でリタイアとなり本日の走行は60.2キロ。走行軌跡が繋がらなかった上に、今月の走行距離は400キロにも届かない事が確定、成果は富原駅での写真のみですが、半日は気持ちの良いお天気の中を走る事ができました。津山口1703→1706津山1731→1831佐用1848→1952姫路1956→2058大阪2106→2122鶴橋 3,410円分乗車

岡山の奥の方へ向かいます

先月20日の発売間もなく買ってあった「青春18きっぷ」、休みとお天気の巡り合わせが悪く使えず、有効期限の4月10日まで丸々1日の休みは 3/29 4/1,6,9,10 だけ、手付かずですので払い戻しもあるかなと思っていた処、28日午後から降り出し29日朝には西から回復する予報、以前から計画していた岡山県の新見から兵庫県の佐用まで走るプラン(上図赤線)、28日勤務明けですが倉敷まで輪行し倉敷泊、翌朝伯備線の始発で新見まで移動して走り出す事に。

今回道路元標とか特に目的がある訳でもないのですが、これを走ると近畿と山陽の走った軌跡が繋がるんですよね。新見から佐用駅まで走ると約119キロ、延陽伯号こと片倉シルク グロワール24で出掛ける事にして、前日に輪行支度を済ませておきます。

9時過ぎには帰宅、ただ昨夜は全くと云って良いほど仮眠ができず仕舞、まぁ今日は倉敷までの移動だけですので。乗り換えが楽で一番空いてそうなスジを、桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 (所要5時間19分)、相生での待ち時間が長いですが、「18きっぷ」利用者にとって相生〜広島間は東海道山陽本線のボトルネックですからね、それと岡山駅での乗り継ぎが結構ウザいのですが、何本か直通するスジがあり、相生1535発は伯備線の備中高梁行きです。

9時過ぎには帰宅、ただ昨夜は全くと云って良いほど仮眠ができず仕舞、まぁ今日は倉敷までの移動だけですので。乗り換えが楽で一番空いてそうなスジを、桜井1137→1205奈良1215→1307大阪1315→1417姫路1434→1453相生1525→1656倉敷 (所要5時間19分)、相生での待ち時間が長いですが、「18きっぷ」利用者にとって相生〜広島間は東海道山陽本線のボトルネックですからね、それと岡山駅での乗り継ぎが結構ウザいのですが、何本か直通するスジがあり、相生1535発は伯備線の備中高梁行きです。

相生にて、ここまで少なくとも8両編成だったものが、山陽本線側が2両から4両編成になり、接続時間がタイトだと「18きっぷ」のシーズンはちょっと大変な事になります。

倉敷に泊まるのは3度目だと思うのですが、降られるのが判っているので、駅チカの安ホテルを昨夜予約しておきました、駅前のAPAホテルだと駅から全く濡れないのですが、安くはないのでね、予約したのはAPAホテルの裏側であまり濡れずに行く事ができたのですが、カプセルでないホテルでは今までで最狭、どうにか輪行袋が収まりましたが、バスタブはなしでシャワーとトイレのみ、テーブルもないのでコンビニ弁当を買ってきてと云うのも不自由、それで楽天トラベル経由で現金決済のみの4,600円ですからね。まぁ輪行袋担いでの移動ですからね駅チカがなにより。

倉敷に泊まるのは3度目だと思うのですが、降られるのが判っているので、駅チカの安ホテルを昨夜予約しておきました、駅前のAPAホテルだと駅から全く濡れないのですが、安くはないのでね、予約したのはAPAホテルの裏側であまり濡れずに行く事ができたのですが、カプセルでないホテルでは今までで最狭、どうにか輪行袋が収まりましたが、バスタブはなしでシャワーとトイレのみ、テーブルもないのでコンビニ弁当を買ってきてと云うのも不自由、それで楽天トラベル経由で現金決済のみの4,600円ですからね。まぁ輪行袋担いでの移動ですからね駅チカがなにより。

はなから食事は外へ行くつもりだったのですが、倉敷駅前だけに不自由はしません。APAホテルが入っているテナントビル、昭和の香りのする結構古いビル、1Fにドラッグストア他、地下と2Fの食事のできる店や飲み屋が入っています。明日は新見駅スタートではなく姫新線で3つ先の刑部駅スタートとしたので、朝食と津山までの携行食を準備しておきます。

地下の「れんが亭」と云う店でハンバーグオムライスを頂きます、950円でハンバーグがなかなか美味しかったです。ところで地方都市で泊まる時は時間があればJAZZ屋を探す事にしていて、今まで松江、益田、大崎、宮崎、今治と色々行きましたが、ビルの店舗案内を見ていて見つけましたよ「SOMETHING」、ちょっと入りにくそうな扉の横には大きな Sonny Clark の「Cool Struttin’」のアルバムジャケットが、JAZZファンならそれでOKです。同世代と云うか少し上の喜寿のマスターとすっかり意気投合して水割り2杯飲んで帰ってきました。家飲みしない私には暮れの「祝日麦酒」以来3ヶ月ぶりのアルコールでした。本日の走行通勤の6.5キロのみ。

地下の「れんが亭」と云う店でハンバーグオムライスを頂きます、950円でハンバーグがなかなか美味しかったです。ところで地方都市で泊まる時は時間があればJAZZ屋を探す事にしていて、今まで松江、益田、大崎、宮崎、今治と色々行きましたが、ビルの店舗案内を見ていて見つけましたよ「SOMETHING」、ちょっと入りにくそうな扉の横には大きな Sonny Clark の「Cool Struttin’」のアルバムジャケットが、JAZZファンならそれでOKです。同世代と云うか少し上の喜寿のマスターとすっかり意気投合して水割り2杯飲んで帰ってきました。家飲みしない私には暮れの「祝日麦酒」以来3ヶ月ぶりのアルコールでした。本日の走行通勤の6.5キロのみ。

(つづき)

輪行袋の再生

世間は3連休の方も多い様ですが、私は3日と5日が出勤で何処へも行けず、結構なお天気が恨めしい限り。なんでもすみれちゃんを筆頭にゆるゆるCCの有志は信州は小熊黒沢林道へ行っているとか、くそっ熊に食われっちまえ!と。

ところで暫く輪行ツーリングの予定はないのですが、現在輪行袋は幾つかあって主に使っているのは OSTRICHの L-100 とデモン太用にマルトのZD(筒型タイプ)の上部をスナップ止めに加工して使っている2つです。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そうなると輪行袋がもう一つあれば良いのですが、24吋の延陽伯号と云えども以前KHSで使っていたチビ輪では窮屈すぎます。そこで埃を被っている OSTRICHのE-10(Emu) が目に留まりました。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

いつまでも使えないものをおいておくのも、そこで思いついたのはテントやレインウェアの補修用に使うシームテープを解れてくるファスナーを縫い付けている部分に貼り付けてしまおうと云うもの。油汚れの付いた輪行袋をよく洗濯して拡げます。シームテープの使用方法は本来の目的に使う場合となんら変わりはありません、あて布をしながら低温のアイロンでテープ接着面を溶着させる訳です、簡易な裾上げテープと同じですね、ただ貼り付ける距離が長いのでちょっとコツが要りますね、アイロン台があればバッチリ。

テープの分だけゴワゴワ感がありますが、畳んで保管していてもテープが剥がれてこなかったら成功と云う事で、乞う御期待。