志布志行きの航路、今の季節ですと宮崎沖で明るくなり、右舷側では日南海岸から都井岬を望む事ができます。志布志港に着くのは0855ですので、朝食バイキングとか、サイクリストにはゆっくり過ぎる朝を過ごします。

志布志行きの航路、今の季節ですと宮崎沖で明るくなり、右舷側では日南海岸から都井岬を望む事ができます。志布志港に着くのは0855ですので、朝食バイキングとか、サイクリストにはゆっくり過ぎる朝を過ごします。

自転車が下船できるのは乗船とは逆に最後で、そのから参加者が全員揃った処で記念写真を撮ってからのスタートとなります。フロントバッグは西大寺の自転車工房「Delft」製のお揃です。(写真左)

自転車が下船できるのは乗船とは逆に最後で、そのから参加者が全員揃った処で記念写真を撮ってからのスタートとなります。フロントバッグは西大寺の自転車工房「Delft」製のお揃です。(写真左)

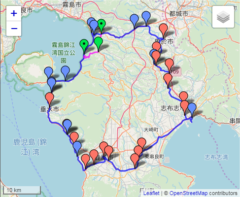

志布志港から皆さん思い思いのコースで走り出します。出口さんと角野さんは3年前に私が行けなかった中茶屋公園経由で垂水市へ、「大和川CC」の4人は雄川の滝経由で「財宝」がやっている垂水市の宿へ、「ゆるゆるCC」のこにたんさんは鹿屋市の宿へ、「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」のT君は今時のパッキングとは云えなんと佐多岬でキャンプ。港から一人旅の私は市街に寄り道の必要もないので10時過ぎには志布志を離れ、R220からR448へ、R448へ入ると交通量は少なくなり走り易くなります。ほぼ先頭を走っていたのですが、足の違いで休憩していると次々と抜かされてしまいます、R448を南の方へ行くグループが多い様ですね。

東串良町に入った処で海岸寄りの防砂林の中の道へ、海側の展望は殆どないのですが車の殆ど来ない道を数キロ走る事ができます。柏原海岸沖の人工島には志布志国家石油備蓄基地があるのですが、タンクは全くと云って良い程見えません。なお柏原海岸には休憩所やキャンプ場があります。

東串良町に入った処で海岸寄りの防砂林の中の道へ、海側の展望は殆どないのですが車の殆ど来ない道を数キロ走る事ができます。柏原海岸沖の人工島には志布志国家石油備蓄基地があるのですが、タンクは全くと云って良い程見えません。なお柏原海岸には休憩所やキャンプ場があります。

肝属川河口から支流の姶良川を経て吾平山上陵まで約20キロの県道東串良吾平自転車道線(肝属川河畔自転車道)が通じているのですが、先日の台風で河川敷の区間がご覧の有様、堤防上を河川管理道路が通じているので、そちらを走らせてもらいます。

自転車道の案内板と分岐とかで路面の案内が幾つかあるのですが、四阿やベンチと云った設備は見かけませんでしたし、日陰が全くないので夏場はちょっと大変かも…

自転車道の案内板と分岐とかで路面の案内が幾つかあるのですが、四阿やベンチと云った設備は見かけませんでしたし、日陰が全くないので夏場はちょっと大変かも…

支流の姶良川べりへと入り前回2019年には端折った「吾平鉄道記念公園」へ立ち寄ります。元の大隅線吾平駅跡地で、かなり傷んでいますがキハ20とヨ8000が保存されています。

写真は「吾平麓の田の神」九州地方南部の薩摩、大隅、日向の一部には田の神(タノカンサァ)と呼ばれる石像が多く残っていて、年代の特定できたものだけで100以上あり、なかなかユニークな姿のものもあります。

写真は「吾平麓の田の神」九州地方南部の薩摩、大隅、日向の一部には田の神(タノカンサァ)と呼ばれる石像が多く残っていて、年代の特定できたものだけで100以上あり、なかなかユニークな姿のものもあります。

海岸沿いから川べりと走ってきたのですが、R220を離れてからはコンビニの類は全くありませんでしたので「吾平鉄道記念公園」の近くでファミマに立ち寄り補給、ここを外すと錦江湾側に出るまで補給はできません、自販機も関西の感覚からすると少ない様です。

自転車道は支流の姶良川沿いに、ここまで来て地元ローディとすれ違います。さらに支流の苫野川沿いの県道561号神之川内之浦線に入り自転車道とはお別れです。ところが県道は途中で通行止、迂回路の標識が判り難く行き過ぎて引き返した上に激坂を登らされる事に。

自転車道は支流の姶良川沿いに、ここまで来て地元ローディとすれ違います。さらに支流の苫野川沿いの県道561号神之川内之浦線に入り自転車道とはお別れです。ところが県道は途中で通行止、迂回路の標識が判り難く行き過ぎて引き返した上に激坂を登らされる事に。

今回神川キャンプ場まで神川大滝経由と雄川の滝経由の2つのプランを考えていたのですが、雄川の滝が下流側から滝壺への遊歩道が通行止になっているとの事で神川大滝経由にする事にしたのですが。県道68号鹿屋吾平佐多線から肝属グリーンロードへの道、標高で200m程度の山越えなのですが、4サイドには結構堪える道筋です、10月に入ったとは云え結構暑かったですしね。広域農道の様な肝属グリーンロードと並行する旧道もある様なのですが、ルートファインディング不足で踏み込めませんでした、宿利原農村公園の四阿で一息入れてルートは錦江湾に向かっての下りへ、神川大滝は明朝にでもと端折って神川キャンプ場へ。

今回神川キャンプ場まで神川大滝経由と雄川の滝経由の2つのプランを考えていたのですが、雄川の滝が下流側から滝壺への遊歩道が通行止になっているとの事で神川大滝経由にする事にしたのですが。県道68号鹿屋吾平佐多線から肝属グリーンロードへの道、標高で200m程度の山越えなのですが、4サイドには結構堪える道筋です、10月に入ったとは云え結構暑かったですしね。広域農道の様な肝属グリーンロードと並行する旧道もある様なのですが、ルートファインディング不足で踏み込めませんでした、宿利原農村公園の四阿で一息入れてルートは錦江湾に向かっての下りへ、神川大滝は明朝にでもと端折って神川キャンプ場へ。

16時過ぎには影絵のモニュメントとかで人気の「神川ビーチ 影絵の祭典」に到着。

前後して鹿屋泊りのこにたんさん一行と「大和川CC」のHさん一行が神川ビーチに。しかしこにたんさん明るいうちに鹿屋へ戻れるのかなぁ、Hさん一行は宿に18時に入らなければならないのに… この先アップダウンがあるのに、皆さん目一杯走っている様です。

神川キャンプ場、料金は1人1張で1,500円也、週末とは云え十数張程度で余裕があります、ただ国道と海岸の間で車の音が結構煩いのが、国道を挟んでローソンがありますし、ベンチとかをテーブル代わりできるのでもっと荷物を絞れたかと。錦江湾を挟んで開聞岳がかすかに見えます、写真を撮ったりしながらのんびりテントの設営を。本日の走行57.4キロ。

神川キャンプ場、料金は1人1張で1,500円也、週末とは云え十数張程度で余裕があります、ただ国道と海岸の間で車の音が結構煩いのが、国道を挟んでローソンがありますし、ベンチとかをテーブル代わりできるのでもっと荷物を絞れたかと。錦江湾を挟んで開聞岳がかすかに見えます、写真を撮ったりしながらのんびりテントの設営を。本日の走行57.4キロ。

一旦休んで23時頃目を覚ましてごそごそしていたのですが日付の変わった 0003 スマホに緊急地震放送が、暫くして揺れが来たのですが、大隅半島東方沖でマグニチュード5.8の地震が、宮崎市では震度5弱だとか、海岸だけに津波の心配が、有線で「おおじしん」と放送が流れます。「津波の心配なし」が出るまで4分間、貴重品と自転車だけで逃げる段取りを考えていましたが、旅先で災害に出遭う事を考えるとぞっとしますね。

一旦休んで23時頃目を覚ましてごそごそしていたのですが日付の変わった 0003 スマホに緊急地震放送が、暫くして揺れが来たのですが、大隅半島東方沖でマグニチュード5.8の地震が、宮崎市では震度5弱だとか、海岸だけに津波の心配が、有線で「おおじしん」と放送が流れます。「津波の心配なし」が出るまで4分間、貴重品と自転車だけで逃げる段取りを考えていましたが、旅先で災害に出遭う事を考えるとぞっとしますね。

※ こにたんさんこと京猫さんのブログ

写真提供 : ヴァンズ凸

写真提供 : ヴァンズ凸

この週末は台風襲来で色々と計画が吹き飛ばされて残念な事になりそうですが、先月ご紹介した大阪南港から九州志布志港まで往復タダで連れてって貰える企画「目指せ!自転車の聖地 大隅半島を走ろう!!」、先日「現地1泊プラン」9月30日~10月3日の日程で当選の連絡を受けました、3年前は一部定員割れしていたそうなんですが、今回は「現地1泊プラン」も「弾丸プラン」も定員の25名を上回る応募あったそうで、抽選の結果「ゆるゆるCC」の方から4名応募して2名が、私の聞いた範囲ではFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」の方で1名、「大和川CC」の方では4名が当選している様です、前回は見知った顔が全くいなかったので往復の船の旅は些か寂しかったのですが、今回は賑やかな事になりそうです。ただ私同様にキャンプツーリングの予定で申し込んでいたタックさんが外れたので現地では前回同様ソロツーリングになりそうです。

この週末は台風襲来で色々と計画が吹き飛ばされて残念な事になりそうですが、先月ご紹介した大阪南港から九州志布志港まで往復タダで連れてって貰える企画「目指せ!自転車の聖地 大隅半島を走ろう!!」、先日「現地1泊プラン」9月30日~10月3日の日程で当選の連絡を受けました、3年前は一部定員割れしていたそうなんですが、今回は「現地1泊プラン」も「弾丸プラン」も定員の25名を上回る応募あったそうで、抽選の結果「ゆるゆるCC」の方から4名応募して2名が、私の聞いた範囲ではFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」の方で1名、「大和川CC」の方では4名が当選している様です、前回は見知った顔が全くいなかったので往復の船の旅は些か寂しかったのですが、今回は賑やかな事になりそうです。ただ私同様にキャンプツーリングの予定で申し込んでいたタックさんが外れたので現地では前回同様ソロツーリングになりそうです。

滋賀県草津市 湖岸緑地志那1

滋賀県草津市 湖岸緑地志那1

琵琶湖岸緑地(志那1)にて

琵琶湖岸緑地(志那1)にて