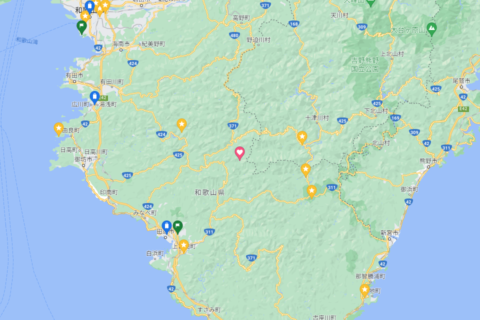

久しぶりにお盆休みにキャンプツーリングに行こうと云うお誘いです、と云っても私自身は決まったお盆休みがある訳でもないのですが。場所は和歌山県田辺市と云っても旧日高郡龍神村の「丹生ヤマセミの郷キャンプ場」、日程は8月12日(土)~14(月)の2泊でテントサイトを1区画予約できました。

久しぶりにお盆休みにキャンプツーリングに行こうと云うお誘いです、と云っても私自身は決まったお盆休みがある訳でもないのですが。場所は和歌山県田辺市と云っても旧日高郡龍神村の「丹生ヤマセミの郷キャンプ場」、日程は8月12日(土)~14(月)の2泊でテントサイトを1区画予約できました。

実は今や伝説の「十津川~龍神キャンプツーリング」から今年で7年、2009年の「丹生ヤマセミの郷」キャンプツーリングから14年ぶり、そしてなんと21年前にも行っているのです、と云う訳で7年毎の「丹生ヤマセミの郷」へ行こうと云う企画です。

2016年8月12~13日、十津川村「昴の郷」に集合し、酷道425号牛廻越を越えて龍神温泉を経て「丹生ヤマセミの郷」へ、翌日は阪泰林道を経て国道311号小広峠~国道168号経由で戻る約150キロの周回コース、参加者はabiさん、タモさん、ヤマタンさん、賢ちゃん、mt.なおじさん、ギンタロウさん、Vivvaさん、九度山人さん、海老塚さんと私。(写真右 : ギンタロウさん)

2009年8月13~14日、現地集合でakutaさん、山内さん、Liberty(麦藁)さん、車でUG兄さんが駆けつけてくれました。

2009年8月13~14日、現地集合でakutaさん、山内さん、Liberty(麦藁)さん、車でUG兄さんが駆けつけてくれました。

2002年8月10~11日、ヤマタンさんと「昴の郷」から引牛越を越えて、現地でUG兄さんとkondoさんと合流、翌日は阪泰林道を越えて帰途に。

2002年8月10~11日、ヤマタンさんと「昴の郷」から引牛越を越えて、現地でUG兄さんとkondoさんと合流、翌日は阪泰林道を越えて帰途に。

と云う訳で「丹生ヤマセミの郷キャンプ 2023 」の参加者を募りますので、参加希望の方は私までご連絡を。なおテントサイトは現時点ではウッドデッキのある8m四方のサイト1面で、連泊でもサイトを移動する必要があります。なお敷地内に「丹生ヤマセミ温泉館」があります。

「丹生ヤマセミの郷」へは十津川村「昴の郷」から県道735号十津川龍神線引牛越経由で約34キロ(途中補給などはできません)、同じく「昴の郷」から国道425号線牛廻越、龍神温泉、田辺市龍神行政局(旧龍神村役場)経由で約71キロ、行政局近くにはスーパーマーケットがあります。JR御坊駅からはR425経由で約60キロになります。私自身「丹生ヤマセミの郷」へのコースは今の処未定です。

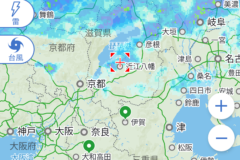

まずは県道686号上野島ヶ原線と県道82号上野南山城線を継いでR25五月橋へ向かう事にしますが、県道686号のピークになる辺りで雨が、思っていたより早く降り出したのですが、雨雲レーダーによると暫くで雨雲は通り過ぎる様ですので暫し木陰で雨宿り。ところで県道82号は三重、奈良県、京都府に跨っていて、奈良県それも奈良市(旧月ヶ瀬村域)へ入ります。その県道82号と別れ再び三重県へ入りますが、R25に入って五月橋で再び奈良県は山添村へ。

まずは県道686号上野島ヶ原線と県道82号上野南山城線を継いでR25五月橋へ向かう事にしますが、県道686号のピークになる辺りで雨が、思っていたより早く降り出したのですが、雨雲レーダーによると暫くで雨雲は通り過ぎる様ですので暫し木陰で雨宿り。ところで県道82号は三重、奈良県、京都府に跨っていて、奈良県それも奈良市(旧月ヶ瀬村域)へ入ります。その県道82号と別れ再び三重県へ入りますが、R25に入って五月橋で再び奈良県は山添村へ。

上野市街から島ヶ原へは木津川に沿った道がないため、交通量の多いR163を回らなければならないのですが、R163を走る区間をできるだけ短くしようとして、高倉あたりで迷走してしまいました。

上野市街から島ヶ原へは木津川に沿った道がないため、交通量の多いR163を回らなければならないのですが、R163を走る区間をできるだけ短くしようとして、高倉あたりで迷走してしまいました。 R163に入り数100mの登りをこなして三軒家のファミマへ。補給の後「やぶっちゃランド」まで旧R163を下ります。15時過ぎに島ヶ原温泉「やぶっちゃランド」キャンプ場に到着、本日の走行73.3キロ。

R163に入り数100mの登りをこなして三軒家のファミマへ。補給の後「やぶっちゃランド」まで旧R163を下ります。15時過ぎに島ヶ原温泉「やぶっちゃランド」キャンプ場に到着、本日の走行73.3キロ。

サイトに自転車を置いて受付と温泉にはぶらぶら歩いて行くとアリオリの竹元さんが車で到着、今夜から降り出すのは確実ですからね。

サイトに自転車を置いて受付と温泉にはぶらぶら歩いて行くとアリオリの竹元さんが車で到着、今夜から降り出すのは確実ですからね。

今日、つっちーさんときんなん君は奈良へと帰途に就きますが、私とタックさんが伊賀市島ヶ原の「やぶっちゃキャンプ場」へ移動してもう1泊、。地元のniwa-chanさんは三雲あたりまで私たちを案内してくれる事に、Liberty(麦藁)さんはここもう少しでゆっくりして帰途に就くそうです。大きいサイズの集合写真はうちの

今日、つっちーさんときんなん君は奈良へと帰途に就きますが、私とタックさんが伊賀市島ヶ原の「やぶっちゃキャンプ場」へ移動してもう1泊、。地元のniwa-chanさんは三雲あたりまで私たちを案内してくれる事に、Liberty(麦藁)さんはここもう少しでゆっくりして帰途に就くそうです。大きいサイズの集合写真はうちの

遠路はるばるお見えになった佐々木さん、今日は適当にポタリングして、明日は大阪で

遠路はるばるお見えになった佐々木さん、今日は適当にポタリングして、明日は大阪で

1132 樋門公園(三角公園)に到着し暫し休憩、往路は御幸橋経由で来られたタックさん、帰りは清滝峠を越えて帰ろうかなと云っていますので、R163までご一緒してお別れします。

1132 樋門公園(三角公園)に到着し暫し休憩、往路は御幸橋経由で来られたタックさん、帰りは清滝峠を越えて帰ろうかなと云っていますので、R163までご一緒してお別れします。

観光客も戻ってきて賑わう奈良市街を抜けて上ッ道へ、順調に南下して 1353 無事に桜井の自宅に帰投。今夜勤務なので16時過ぎには出掛けられる様に荷物を降ろしてシャワーを浴びます。ここ暫く荷物を運んだだけみたいなキャンプツーリングだったのですが、今回は持って行った機材と食料をちゃんと使って飲んで食ってしまったので、なかなか有意義なキャンプツーリングでした、距離も平坦な50キロ前後でしたしね、本日の走行 46.5キロ。

観光客も戻ってきて賑わう奈良市街を抜けて上ッ道へ、順調に南下して 1353 無事に桜井の自宅に帰投。今夜勤務なので16時過ぎには出掛けられる様に荷物を降ろしてシャワーを浴びます。ここ暫く荷物を運んだだけみたいなキャンプツーリングだったのですが、今回は持って行った機材と食料をちゃんと使って飲んで食ってしまったので、なかなか有意義なキャンプツーリングでした、距離も平坦な50キロ前後でしたしね、本日の走行 46.5キロ。

「笠置キャンプ」2日目の朝です。今日はWさんが帰り、入れ替わりに佐々木さんとヤマタンさん、阿部さんが来る予定になっています。

「笠置キャンプ」2日目の朝です。今日はWさんが帰り、入れ替わりに佐々木さんとヤマタンさん、阿部さんが来る予定になっています。

お酒以外にも豪華な差し入れが並びます。手持ちの食材は昨夜に使い切ってしまったので、関西線に乗って買い出しに行くかぁと思っていたのですが…

お酒以外にも豪華な差し入れが並びます。手持ちの食材は昨夜に使い切ってしまったので、関西線に乗って買い出しに行くかぁと思っていたのですが…

標高70m程で鹿屋市郊外の住宅地と云った趣の中の大隅野里駅跡へ、残念ながらこの先は車止めが多くて自転車には走りづらいのですが、一般道が並行しています。今回は鹿屋航空基地の南西端で左折し市街へ向かいます。

標高70m程で鹿屋市郊外の住宅地と云った趣の中の大隅野里駅跡へ、残念ながらこの先は車止めが多くて自転車には走りづらいのですが、一般道が並行しています。今回は鹿屋航空基地の南西端で左折し市街へ向かいます。

ともあれ 1452 無事に志布志港に到着、既に何台かは戻ってきてはいるのですが、佐多岬でキャンプをしていたT君は大丈夫かな。

ともあれ 1452 無事に志布志港に到着、既に何台かは戻ってきてはいるのですが、佐多岬でキャンプをしていたT君は大丈夫かな。

乗り遅れる人もなく参加者全員が無事に乗船できた様です。帰りは船が変わって「さつま」で3階甲板にサイクルラックが用意されていて、ラックに掛けられないキャンピングやミニベロは柱に固定して貰う事に、フェリーではそれが当たり前の光景だったのですがね。

乗り遅れる人もなく参加者全員が無事に乗船できた様です。帰りは船が変わって「さつま」で3階甲板にサイクルラックが用意されていて、ラックに掛けられないキャンピングやミニベロは柱に固定して貰う事に、フェリーではそれが当たり前の光景だったのですがね。