今日は「18きっぷ」で鳥取まで往復する事に、自転車はもちろん一応道路元標も抜きで、記念すべき500基目は8/13に奈良県下北山村で達成させる予定です。 でも鳥取県は全く以て現存情報のない県ですから、もしも「元標」が目の前に突然現れれば話は別ですが、基本的に今日は”乗り鉄”モードです。

鳥取市へはまともに「18きっぷ」で行くと午前中には辿り着けませんので、鶴橋まで近鉄、上郡から佐用、智頭と第3セクターの智頭急行の区間を特急「スーパーはくと1号」に乗車(特急券込みで\1,670)、関西圏から高速道路のない鳥取市へ最も早く行ける手段なので5両編成となった今も結構混んでいます。

案の定上郡からだと座れませんでしたが、再びJRとなる因美線智頭駅で下車して普通列車を待ちます、鳥取まで乗ってしまうと後\1,300余分にかかってしまいます。 智頭急行区間内は運転手も車掌も入れ替わります。

案の定上郡からだと座れませんでしたが、再びJRとなる因美線智頭駅で下車して普通列車を待ちます、鳥取まで乗ってしまうと後\1,300余分にかかってしまいます。 智頭急行区間内は運転手も車掌も入れ替わります。

鳥取駅1055着、市内は全く以て勝手が判りませんがバスターミナルへ行くと市内循環のバス「くる梨」が\100均一運賃で走っているので、これを利用する事に。 鳥取砂丘とかの観光地へこそ行きませんが、県庁、市役所、文化会館と云った公共施設をまわってくれます。 右周りと左周りがありますが、ルートが違うので青コースと赤コースと呼んでいる様で、なんと\300の1日券もあります。 ただ市内を周回するので場所によっては余計に時間がかかってしまう場合もありますが、従来の路線バスも「くる梨」と重なる区間は運賃が\100になっているのです、帰りは路線バスが早く来たので乗ったら半分以下の時間で鳥取駅に戻ってしまいました。

鳥取駅1055着、市内は全く以て勝手が判りませんがバスターミナルへ行くと市内循環のバス「くる梨」が\100均一運賃で走っているので、これを利用する事に。 鳥取砂丘とかの観光地へこそ行きませんが、県庁、市役所、文化会館と云った公共施設をまわってくれます。 右周りと左周りがありますが、ルートが違うので青コースと赤コースと呼んでいる様で、なんと\300の1日券もあります。 ただ市内を周回するので場所によっては余計に時間がかかってしまう場合もありますが、従来の路線バスも「くる梨」と重なる区間は運賃が\100になっているのです、帰りは路線バスが早く来たので乗ったら半分以下の時間で鳥取駅に戻ってしまいました。

↑ 廃食油利用のバイオディ?ゼル燃料車です。

道路元標抜きと云いましたが… 県立公文書館へ資料の探索に。 ネット検索で大正9年県告示を見ることができる事はわかっていましたが、現実は…

道路元標抜きと云いましたが… 県立公文書館へ資料の探索に。 ネット検索で大正9年県告示を見ることができる事はわかっていましたが、現実は…

書庫から出してもらうと その薄さにびっくり、智頭町役場が編纂したもので、かなりと云うか殆どといって良い程、抜け落ちています。 大正12年、13年に至っては未記入の目録用紙が1枚はさまっているだけで、恐らく後年智頭町役場が散逸している古い県公報をまとめようしかけていたのでしょう。

書庫から出してもらうと その薄さにびっくり、智頭町役場が編纂したもので、かなりと云うか殆どといって良い程、抜け落ちています。 大正12年、13年に至っては未記入の目録用紙が1枚はさまっているだけで、恐らく後年智頭町役場が散逸している古い県公報をまとめようしかけていたのでしょう。

大正9年4月1日、鳥取県告示第135号「県道ノ路線左ノ通認定ス」と云うのがあったものの、その次は4月22日の第155号まで抜けています、「道路元標ノ件」はこの間にあったのでしょうか。 お隣の島根県は秋鹿村、高知県は田野町でしたが、大正期とは云え近代の県公報が逸失してしまって、周辺市町村に頼っていると云うのは、日本の公文書管理ってどうなっているのでしょうかねぇ…

鳥取から「18きっぷ」を利用して鶴橋経由で桜井に戻る最終は、山陰~福知山線経由か山陰~播但~山陽経由の何れでも1622発、因美線で東津山、姫新線で姫路と云う’ヲ’なルートでは1526発となりますが、接続が良く意外に早く帰る事ができます。 今日は余裕があるので、38年ぶりに若桜鉄道(旧国鉄若桜線)に乗車、終点の若桜まで往復し、これも38年ぶりの因美線智頭以南に乗車して姫路経由で帰途に就くことにしたのですが、郡家駅で乗り換える頃から雲行きが怪しくなってきた上に、因美線のダイヤが乱れ始め、若桜行きは10分以上遅れて到着します。

鳥取から「18きっぷ」を利用して鶴橋経由で桜井に戻る最終は、山陰~福知山線経由か山陰~播但~山陽経由の何れでも1622発、因美線で東津山、姫新線で姫路と云う’ヲ’なルートでは1526発となりますが、接続が良く意外に早く帰る事ができます。 今日は余裕があるので、38年ぶりに若桜鉄道(旧国鉄若桜線)に乗車、終点の若桜まで往復し、これも38年ぶりの因美線智頭以南に乗車して姫路経由で帰途に就くことにしたのですが、郡家駅で乗り換える頃から雲行きが怪しくなってきた上に、因美線のダイヤが乱れ始め、若桜行きは10分以上遅れて到着します。

並行する国道29号線が立派になって交通量が多い事を除けば、駅舎や鉄橋、沿線風景に結構昔の雰囲気が残っています。

並行する国道29号線が立派になって交通量が多い事を除けば、駅舎や鉄橋、沿線風景に結構昔の雰囲気が残っています。

← 若桜駅構内、第3セクターとなって駅舎の手前に車庫が新設されています。

若桜駅の奥にC12 187が保存されていますが、これは兵庫県多可郡の旧加美町役場に保存されていたものを譲り受けてきたものです。 私の知る往年の国鉄若桜線ではC11が使用されていて、C12が使われていた記憶はありませんでしたが、C12 167は終戦前後に若桜線で使われていた様で、その後加古川線に転出した様です。

若桜駅の奥にC12 187が保存されていますが、これは兵庫県多可郡の旧加美町役場に保存されていたものを譲り受けてきたものです。 私の知る往年の国鉄若桜線ではC11が使用されていて、C12が使われていた記憶はありませんでしたが、C12 167は終戦前後に若桜線で使われていた様で、その後加古川線に転出した様です。

さすがに一閉塞の盲腸線、終点の若桜駅に着く頃には殆ど遅れを回復していたのですが、若桜駅での定時での折り返し時間は6分、夕方の通勤通学時間帯に備えて職員総出で2両編成に。 天気が良くて時間があれば若桜の街並でも見てみたかったのですが… しかし郡家駅に戻る頃には雨は激しくなり、凄まじい雷雨に。

さすがに一閉塞の盲腸線、終点の若桜駅に着く頃には殆ど遅れを回復していたのですが、若桜駅での定時での折り返し時間は6分、夕方の通勤通学時間帯に備えて職員総出で2両編成に。 天気が良くて時間があれば若桜の街並でも見てみたかったのですが… しかし郡家駅に戻る頃には雨は激しくなり、凄まじい雷雨に。

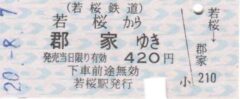

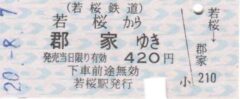

若桜駅では今も窓口で硬券の乗車券が買えます。

若桜駅では今も窓口で硬券の乗車券が買えます。

JR因美線は智頭を境に、智頭急行と直通運転もされ1日13往復もの特急が走る北側と、数往復の普通列車だけが走る南側に別れてしまっていて、今では全線を通して運転する列車はありません。 ← 智頭駅にて、鳥取側はJRのキハ40系((殆どは首都圏色)に若桜鉄道、智頭急行の車両が乗り入れてきます、津山側はキハ120の単行です。

JR因美線は智頭を境に、智頭急行と直通運転もされ1日13往復もの特急が走る北側と、数往復の普通列車だけが走る南側に別れてしまっていて、今では全線を通して運転する列車はありません。 ← 智頭駅にて、鳥取側はJRのキハ40系((殆どは首都圏色)に若桜鉄道、智頭急行の車両が乗り入れてきます、津山側はキハ120の単行です。

東津山での姫新線への接続がタイトなので遅れが気になる処なのですが、間に合わなくても津山線経由で岡山回りでどうにか帰る事はできます。 どうやら雷雨も収まり、単行の津山行きキハ120が物見峠の長いトンネルを越え岡山県側に入ったものの、美作河井駅で停まってしまい、その後運転士と運転指令とのやりとりで降水量が規定値を越えたとかでこの先の運転が中止になってしまいました。

東津山での姫新線への接続がタイトなので遅れが気になる処なのですが、間に合わなくても津山線経由で岡山回りでどうにか帰る事はできます。 どうやら雷雨も収まり、単行の津山行きキハ120が物見峠の長いトンネルを越え岡山県側に入ったものの、美作河井駅で停まってしまい、その後運転士と運転指令とのやりとりで降水量が規定値を越えたとかでこの先の運転が中止になってしまいました。

「18きっぷ」の期間とあっていつになく多い乗客、どうやら代行バスが用意される様で、運転士は一人一人に目的地を訪ねて回ります、どうやら大阪へ向かうものも私を含めて2,3人いる様です。 運転士に食ってかかる様な人はいませんでしたが、明らかに’鉄’とおぼしき族がなにやら嬉しそうにウロウロしたり、運転士に何だかんだと云うのがいささか目障りです。 代行バスは既にこちらへ向かっているのかと思っていたら、18時を回ってからようやく代行バスが津山を出たの情報が、津山駅と美作河井駅は道路で約28キロ、往復1時間半はかかる計算になります、それでは岡山に出ても「18きっぷ」では大阪まで帰れても、とても桜井へは帰りつけません。 大阪の実家で泊まると云う手も無くは無いし、最悪大枚はたいて新幹線で帰る手も。 岡山なら安いビジホもあるし、Let’Note持参で来ているので資料は整うので、岡山南部に残している元標3つを回る手も、香川県立図書館に行ってみたい気もするのですが、明日は夕方には帰っておいた方が都合が良い予定もあるので、とにかく大阪へ向かう事を優先する事にします。

「18きっぷ」の期間とあっていつになく多い乗客、どうやら代行バスが用意される様で、運転士は一人一人に目的地を訪ねて回ります、どうやら大阪へ向かうものも私を含めて2,3人いる様です。 運転士に食ってかかる様な人はいませんでしたが、明らかに’鉄’とおぼしき族がなにやら嬉しそうにウロウロしたり、運転士に何だかんだと云うのがいささか目障りです。 代行バスは既にこちらへ向かっているのかと思っていたら、18時を回ってからようやく代行バスが津山を出たの情報が、津山駅と美作河井駅は道路で約28キロ、往復1時間半はかかる計算になります、それでは岡山に出ても「18きっぷ」では大阪まで帰れても、とても桜井へは帰りつけません。 大阪の実家で泊まると云う手も無くは無いし、最悪大枚はたいて新幹線で帰る手も。 岡山なら安いビジホもあるし、Let’Note持参で来ているので資料は整うので、岡山南部に残している元標3つを回る手も、香川県立図書館に行ってみたい気もするのですが、明日は夕方には帰っておいた方が都合が良い予定もあるので、とにかく大阪へ向かう事を優先する事にします。

私の向かいに座っていた人も大阪で、御堂筋線が動いている時間に帰れればどうにかなるそうです。 実は彼も”;隠れ鉄”;だったのですが(^_^)

18時45分、津山駅へ向かう代行バスと途中駅へ向かう2台のタクシーが到着、見送る運転士に「お世話になりました」と労ってバスに乗車、とりあえずは19時51分津山発の津山線岡山行きの快速には乗れそうなのですが。 ところでここ美作河井駅は元の加茂村ですから、「八つ墓村」のモデルになった津山事件のあった処です、この話を先の’隠れ鉄’氏と話していたら、バスの運転手が右手の山腹を示して「二十七人殺し」の場所はあの辺りですよとの事、ん、津山事件は三十人殺し(「八つ墓村」では三十二人殺しとなります)では、二十七人ってこのバスの乗客の数ですよ(*_*) 信号の無い県道で思ったより早く津山市街に、接続を再度「乗換案内NEXT」で検索すると、19時28分津山発の姫新線佐用行きに乗り智頭急行で上郡へ出ると、智頭急行の\470を払う事にはなりますが、大阪へ2258着で帰れる事が(^_^)v バス内でJR職員の電話でのやりとりを耳にしたのですが、「18きっぷ」で広島へ向かっていた乗客もいるとか、本来何の補償もない「18きっぷ」ですが、場合によっては新幹線利用で送って貰えるのかも、ゴネ得だったりして。 幸い八つ墓明神の祟りもなく無事に津山駅到着、佐用行きにぎりぎりで乗車でき、先の’隠れ鉄’氏とともに大阪へ帰ってきました。

18時45分、津山駅へ向かう代行バスと途中駅へ向かう2台のタクシーが到着、見送る運転士に「お世話になりました」と労ってバスに乗車、とりあえずは19時51分津山発の津山線岡山行きの快速には乗れそうなのですが。 ところでここ美作河井駅は元の加茂村ですから、「八つ墓村」のモデルになった津山事件のあった処です、この話を先の’隠れ鉄’氏と話していたら、バスの運転手が右手の山腹を示して「二十七人殺し」の場所はあの辺りですよとの事、ん、津山事件は三十人殺し(「八つ墓村」では三十二人殺しとなります)では、二十七人ってこのバスの乗客の数ですよ(*_*) 信号の無い県道で思ったより早く津山市街に、接続を再度「乗換案内NEXT」で検索すると、19時28分津山発の姫新線佐用行きに乗り智頭急行で上郡へ出ると、智頭急行の\470を払う事にはなりますが、大阪へ2258着で帰れる事が(^_^)v バス内でJR職員の電話でのやりとりを耳にしたのですが、「18きっぷ」で広島へ向かっていた乗客もいるとか、本来何の補償もない「18きっぷ」ですが、場合によっては新幹線利用で送って貰えるのかも、ゴネ得だったりして。 幸い八つ墓明神の祟りもなく無事に津山駅到着、佐用行きにぎりぎりで乗車でき、先の’隠れ鉄’氏とともに大阪へ帰ってきました。

大阪環状線ホームの雑踏へ、後はいつもの鶴橋23時28分の八木行き快速急行にさえ乗れば、五位堂で榛原行き最終が待っています。

大阪環状線ホームの雑踏へ、後はいつもの鶴橋23時28分の八木行き快速急行にさえ乗れば、五位堂で榛原行き最終が待っています。

桜井 0528 → 鶴橋 0622 (610円)

鶴橋 0629 → 大阪 0645 2,210円

大阪0652 → 姫路 0754

姫路 0800 → 上郡 0834

上郡 0902 → 智頭 0942 (1,260円+410円)

智頭 1009 → 鳥取 1055 570円鳥取 1410 → 郡家 1423 230円 郡家 1438 → 若桜 1508 (若桜鉄道420円)

若桜 1516 → 郡家 1546 (若桜鉄道420円)

郡家 1550 → 智頭 1619 1800円

智頭 1629 → 津山 ****

津山 1928 → 佐用 2027

佐用 2034 → 上郡 2053 (470円)

上郡 2121 → 姫路 2154 2820円

姫路 2157 → 大阪 2258

大阪 2303 → 鶴橋 2318

鶴橋 2328 → 桜井 0008 (610円)

「青春18きっぷ」で7,630円分乗車

宍道で木次線に乗換、今日は木次駅からスタートします。

宍道で木次線に乗換、今日は木次駅からスタートします。  R54は広島と山陰を結ぶメインルートなので結構、交通量が多くてそれもトレーラーが多いののには参りました。 実は久しぶりに転倒を、狭い歩道を走っていて浮いた砂に前輪を取られて車道に落ちて転倒してしまいました、しかし車が来ていたら危うく轢かれる処でした。

R54は広島と山陰を結ぶメインルートなので結構、交通量が多くてそれもトレーラーが多いののには参りました。 実は久しぶりに転倒を、狭い歩道を走っていて浮いた砂に前輪を取られて車道に落ちて転倒してしまいました、しかし車が来ていたら危うく轢かれる処でした。 晴雲トンネルを避けて吹ヶ峠を越えます

晴雲トンネルを避けて吹ヶ峠を越えます KHSでの走行距離が昨年春に手に入れてから累積で4000キロを」越えました。

KHSでの走行距離が昨年春に手に入れてから累積で4000キロを」越えました。  一昨日から時間のある限り、未知の道路元標の探索もしていたものの、一向に見つけることができず意気消沈していたのですが、引き返そうとした直前に発見、鳥取県邑智郡の都賀村道路元標。

一昨日から時間のある限り、未知の道路元標の探索もしていたものの、一向に見つけることができず意気消沈していたのですが、引き返そうとした直前に発見、鳥取県邑智郡の都賀村道路元標。  三次と江津を結ぶ三江線、江の川を訪れるのは全通後初めてですが、江の川に映える三瓶山が印象的です。

三次と江津を結ぶ三江線、江の川を訪れるのは全通後初めてですが、江の川に映える三瓶山が印象的です。  R54とは反対にR375は予想していたより交通量が少なく快適です、土曜日だからでもないでしょう。

R54とは反対にR375は予想していたより交通量が少なく快適です、土曜日だからでもないでしょう。  予定では元の三江北線の終点、浜原まで北上する予定でしたが、時間も押してきたので、抜群のロケーションの潮(うしお)駅で今日は打ち止めに、本日の走行83.4キロ。 自販機と商店があるのも幸い、近くに温泉もある様です。 1708の三次行きに乗車、芸備線で広島に出て、山陽本線の柳井港駅に向かいます。

予定では元の三江北線の終点、浜原まで北上する予定でしたが、時間も押してきたので、抜群のロケーションの潮(うしお)駅で今日は打ち止めに、本日の走行83.4キロ。 自販機と商店があるのも幸い、近くに温泉もある様です。 1708の三次行きに乗車、芸備線で広島に出て、山陽本線の柳井港駅に向かいます。  今回は「鉄道の日記念JR乗り放題きっぷ」で移動しています、「18きっぷ」に比べると\3060/日と割高ですが、充分に元はとっています。 本来はハンコは3個のはずなのですが、間違えて押されたりしたのでご覧の通り。

今回は「鉄道の日記念JR乗り放題きっぷ」で移動しています、「18きっぷ」に比べると\3060/日と割高ですが、充分に元はとっています。 本来はハンコは3個のはずなのですが、間違えて押されたりしたのでご覧の通り。

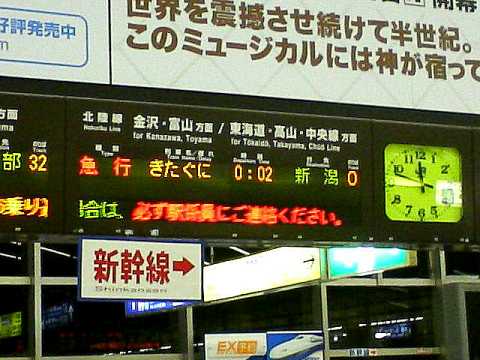

天気予報と仕事のスケジュールを睨みながら、かねて計画の北陸と信州へのサイクリングを14日夜に出発する事に、新潟行きの夜行急行「きたぐに」も昔ほど混む事も無いし、まして平日なので京都から乗車する事にした。

天気予報と仕事のスケジュールを睨みながら、かねて計画の北陸と信州へのサイクリングを14日夜に出発する事に、新潟行きの夜行急行「きたぐに」も昔ほど混む事も無いし、まして平日なので京都から乗車する事にした。

今日の収穫

今日の収穫