滋賀県大津市 花折峠旧道にて

滋賀県大津市 花折峠旧道にて

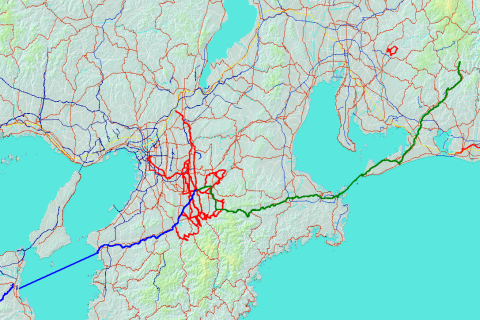

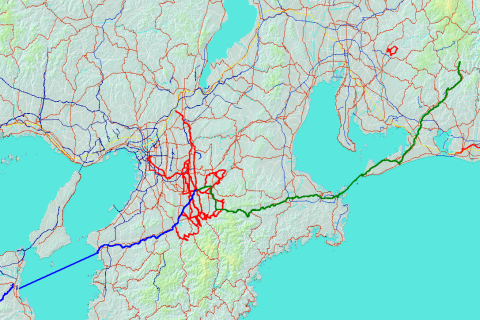

今年も鉄人児玉さんを見習って「東西南北の海へ」走ろうとは思っていたのですが… 先週の「四国の右下キャンプツーリング」で買った「青春18きっぷ」の残り4回分、4月初めまでに2回使って残り2回分をヤフオクで売ってしまおうと企んでいたのですが、D女史が4月8日に滋賀県で行なわれるアイズバイシクル主催の「タンデム学会」へ往復するために1回分ほしいとの事、そうなると1回分余ってしまう、そこで誰か1人誘って走りに行こうと募ってみると、F1さんが釣れましたネェ。昨年8月にNちゃんと走った朽木経由の鯖街道で小浜へ走る事にしました。

大阪市内から走ってくるF1さんとは御幸(ごこう)橋の「さくらであい館」で落ち合う事にし、桜井を未明0416にスタートしますが、上街道を北上して奈良阪を越えて木津川沿いの京都八幡木津自転車道に入ったのが0606、ここから御幸橋まで25キロ、ちょっとのんびり走り過ぎたかと。

大阪市内から走ってくるF1さんとは御幸(ごこう)橋の「さくらであい館」で落ち合う事にし、桜井を未明0416にスタートしますが、上街道を北上して奈良阪を越えて木津川沿いの京都八幡木津自転車道に入ったのが0606、ここから御幸橋まで25キロ、ちょっとのんびり走り過ぎたかと。

平日の早朝とは云え満開の背割桜で賑わう御幸橋に到着したのが0703、F1さんは既に到着、3分遅刻とは云えノンストップで1時間を切る事に。さんい

平日の早朝とは云え満開の背割桜で賑わう御幸橋に到着したのが0703、F1さんは既に到着、3分遅刻とは云えノンストップで1時間を切る事に。さんい

自転車道を京川橋まで北上し鴨川左岸に入ります。鴨川べりの桜も今が盛りです、R24勧進橋で右岸に入り、塩小路橋で再び左岸に入ります。

信号以外はノンストップで大原へ、御幸橋から1時間半程で走ってきました。ファミマで最初の休憩です。

信号以外はノンストップで大原へ、御幸橋から1時間半程で走ってきました。ファミマで最初の休憩です。

途中越えと経て花折峠は今回も旧道を行きますが、すっかりF1さんに置いて行かれました。

途中越えと経て花折峠は今回も旧道を行きますが、すっかりF1さんに置いて行かれました。

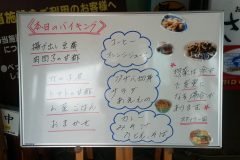

朽木宿には1143着、前回Nちゃんとは「丸八百貨店」で簡単に済ませたのですが、今回はオヤジ2人でがっつり行こうと道の駅「くつき新本陣」でバイキング、と云うかここのレストラン、お昼時は1,080円(税込)也の「田舎仕立てのバイキング」しかないのですが、田舎仕立てと云うだけに「竹の子」とか「揚げ出し豆腐」とか、フライもんの類はありません、でも結構元は取ったと云うか満足できましたよ。

13時過ぎに朽木宿を後にして水坂峠経由でR303へ、ただ強烈な西よりの風が、熊川宿で一息入れて小浜へ向いますが、最後まで向かい風に苦しめられました。

13時過ぎに朽木宿を後にして水坂峠経由でR303へ、ただ強烈な西よりの風が、熊川宿で一息入れて小浜へ向いますが、最後まで向かい風に苦しめられました。

15時過ぎに海の見える小浜公園に到着。少々忙しないですが1621発で帰途に就く事にして小浜駅へ、本日の走行151.8キロ、昨夏と比べると実走行時間で1時間、平均速度で1.8キロ少ないだけですが、結構くたびれました。

15時過ぎに海の見える小浜公園に到着。少々忙しないですが1621発で帰途に就く事にして小浜駅へ、本日の走行151.8キロ、昨夏と比べると実走行時間で1時間、平均速度で1.8キロ少ないだけですが、結構くたびれました。

奈良県高市郡明日香村 飛鳥川河畔にて

奈良県高市郡明日香村 飛鳥川河畔にて

今日は昨年春に続いて「NLC 4season」の従軍カメラマンをご下命頂いているのですが、昨夜遅22時過ぎに高知から青春18きっぷ輪行で10時間6分かけて帰ってきて、送っておいた宅急便を受け取らなくてはならないので、馳せ参じるんはちょっと難しいなと諦めていたのですが、クロネコヤマトの顔馴染みのドライバーが8時半には届けてくれました。重量22キロ、よくもこれだけの荷物を高知まで積んで行ったものだと我ながら感心します。そうなると充分待ち合わせ時刻に間に合います、急ぎErbaロードを駆って出撃する事に。

今日は昨年春に続いて「NLC 4season」の従軍カメラマンをご下命頂いているのですが、昨夜遅22時過ぎに高知から青春18きっぷ輪行で10時間6分かけて帰ってきて、送っておいた宅急便を受け取らなくてはならないので、馳せ参じるんはちょっと難しいなと諦めていたのですが、クロネコヤマトの顔馴染みのドライバーが8時半には届けてくれました。重量22キロ、よくもこれだけの荷物を高知まで積んで行ったものだと我ながら感心します。そうなると充分待ち合わせ時刻に間に合います、急ぎErbaロードを駆って出撃する事に。

今日集まったのは4名、五條新町を目指して走り、吉野川沿いに戻ってくる予定だそうです。その前に明日香村界隈を走って貰う事に

今日集まったのは4名、五條新町を目指して走り、吉野川沿いに戻ってくる予定だそうです。その前に明日香村界隈を走って貰う事に

川原界隈と橘寺、桜はまだ少し早い様ですが、橘寺境内の桜は満開が近いかな。

川原界隈と橘寺、桜はまだ少し早い様ですが、橘寺境内の桜は満開が近いかな。

甘橿丘の菜の花、少し範囲が狭くなった様ですが、自転車を降りて少し歩いて貰います。此処は一応自転車進入禁止なもんで。揃いのジャージを着てヘルメットが被っていますから、それなりの絵にはなります。

甘橿丘の菜の花、少し範囲が狭くなった様ですが、自転車を降りて少し歩いて貰います。此処は一応自転車進入禁止なもんで。揃いのジャージを着てヘルメットが被っていますから、それなりの絵にはなります。

しかしこの季節、奈良盆地の川沿いは何処へ行っても桜を満喫できます、国中(くんなか)は今週末位がピークかな。

しかしこの季節、奈良盆地の川沿いは何処へ行っても桜を満喫できます、国中(くんなか)は今週末位がピークかな。

4日前にもキャンピングで通ったルートですが、近鉄飛鳥駅前から高取町森へ越えて県道120号五條高取線へ、五條市は最短ルートになるのですが、御所市奉膳(ぶんぜ)界隈が狭いために車が少なく自転車向きなのです。

4日前にもキャンピングで通ったルートですが、近鉄飛鳥駅前から高取町森へ越えて県道120号五條高取線へ、五條市は最短ルートになるのですが、御所市奉膳(ぶんぜ)界隈が狭いために車が少なく自転車向きなのです。

夕方には所用もありますし、片付けなければならない荷物が山積み。重阪(へいさか)峠の手前、御所市重阪までご一緒して引き返す事に、女子会ライドのお邪魔をしても何ですからね。

夕方には所用もありますし、片付けなければならない荷物が山積み。重阪(へいさか)峠の手前、御所市重阪までご一緒して引き返す事に、女子会ライドのお邪魔をしても何ですからね。

例によって撮ったものを繋いだだけですので、あしからず。

南阿波サンライン(徳島県道147号日和佐牟岐線)にて 続きを読む 四国の右下ツーリング(2日目) →

南阿波サンライン(徳島県道147号日和佐牟岐線)にて 続きを読む 四国の右下ツーリング(2日目) →

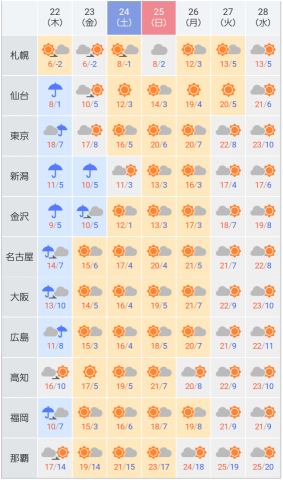

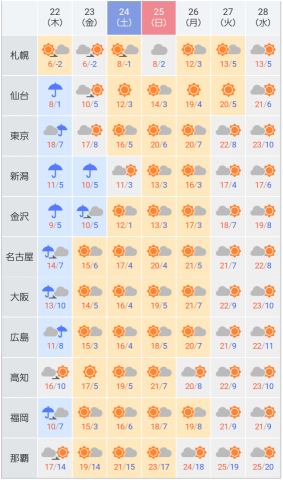

月末にかけてまとまった時間がとれたので、今年最初のキャンプツーリングに出掛ける事に。22日からの4泊5日と27日からの3泊4日なのですが、さてプランは。

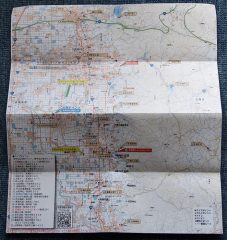

今回も往路自走で帰りは荷物を宅急便にして輪行で帰ってくる計画です。先月の「御前崎オフ」でお蔵になった、鳥羽まで走り伊勢湾フェリーで伊良湖岬へ渡り渥美半島を走り、御前崎ではなく奥三河へ向かう案、伊勢湾フェリーは過去にも、二度ばかり利用しています。今一つは同様な和歌山まで走り南海フェリーで徳島へ、ただその先が悩ましい、念願のヨサク(国道439号線)を走りたい処ですが、中村までの山岳ルートを350キロ走り抜くには些か日にちが足りな過ぎます。

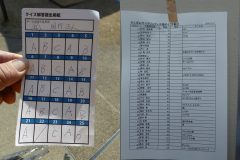

天気回りは西から回復してくるので、四国行きの方が良さそう、渥美半島と奥三河に残る道路元標も回りたいのですが、18きっぷの使えるこの時期こそ四国行きのチャンス、高知県にも未収の道路元標が幾つかあるので、徳島から国道55号を走り室戸岬回りで高知市の手前まで走る案、南海フェリーは一昨年の「四国(中央構造線)ツーリング」で利用していますが、高知県へは2009年以来ご無沙汰しています。なお2008年に牟岐線を浅川駅まで輪行し、室戸岬は回らずに四郎ヶ野峠で奈半利町へショートカットして高知県下の道路元標を幾つか巡っています。

結局、両案を抱えたままキャンプツーリングの準備を進めたのですが、高知県の方が暖かそうで良いかなと云う事で四国案に決定。明日夜の深夜便で徳島へ渡る為に、お昼頃から和歌山港に向かって自走する事にしました。ただ四国高知から18きっぷで帰ってくるのは一日仕事、26日の夕方には帰って来なくてはならないので、そうなると25日で切り上げなくてはならない、25日は日曜だから郵便局が使えないので、箱の入手を考えるとクロネコヤマトの営業所へ向かわなくてはならない。それに18きっぷの残りの使い道も考えなくては、2回分位ならヤフオクでさっさと売ると損にはならないかと。

結局、両案を抱えたままキャンプツーリングの準備を進めたのですが、高知県の方が暖かそうで良いかなと云う事で四国案に決定。明日夜の深夜便で徳島へ渡る為に、お昼頃から和歌山港に向かって自走する事にしました。ただ四国高知から18きっぷで帰ってくるのは一日仕事、26日の夕方には帰って来なくてはならないので、そうなると25日で切り上げなくてはならない、25日は日曜だから郵便局が使えないので、箱の入手を考えるとクロネコヤマトの営業所へ向かわなくてはならない。それに18きっぷの残りの使い道も考えなくては、2回分位ならヤフオクでさっさと売ると損にはならないかと。

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

大阪市内から走ってくるF1さんとは御幸(ごこう)橋の「さくらであい館」で落ち合う事にし、桜井を未明0416にスタートしますが、上街道を北上して奈良阪を越えて木津川沿いの京都八幡木津自転車道に入ったのが0606、ここから御幸橋まで25キロ、ちょっとのんびり走り過ぎたかと。

大阪市内から走ってくるF1さんとは御幸(ごこう)橋の「さくらであい館」で落ち合う事にし、桜井を未明0416にスタートしますが、上街道を北上して奈良阪を越えて木津川沿いの京都八幡木津自転車道に入ったのが0606、ここから御幸橋まで25キロ、ちょっとのんびり走り過ぎたかと。 平日の早朝とは云え満開の背割桜で賑わう御幸橋に到着したのが0703、F1さんは既に到着、3分遅刻とは云えノンストップで1時間を切る事に。さんい

平日の早朝とは云え満開の背割桜で賑わう御幸橋に到着したのが0703、F1さんは既に到着、3分遅刻とは云えノンストップで1時間を切る事に。さんい 信号以外はノンストップで大原へ、御幸橋から1時間半程で走ってきました。ファミマで最初の休憩です。

信号以外はノンストップで大原へ、御幸橋から1時間半程で走ってきました。ファミマで最初の休憩です。 途中越えと経て花折峠は今回も旧道を行きますが、すっかりF1さんに置いて行かれました。

途中越えと経て花折峠は今回も旧道を行きますが、すっかりF1さんに置いて行かれました。

13時過ぎに朽木宿を後にして水坂峠経由でR303へ、ただ強烈な西よりの風が、熊川宿で一息入れて小浜へ向いますが、最後まで向かい風に苦しめられました。

13時過ぎに朽木宿を後にして水坂峠経由でR303へ、ただ強烈な西よりの風が、熊川宿で一息入れて小浜へ向いますが、最後まで向かい風に苦しめられました。

15時過ぎに海の見える小浜公園に到着。少々忙しないですが1621発で帰途に就く事にして小浜駅へ、本日の走行151.8キロ、昨夏と比べると実走行時間で1時間、平均速度で1.8キロ少ないだけですが、結構くたびれました。

15時過ぎに海の見える小浜公園に到着。少々忙しないですが1621発で帰途に就く事にして小浜駅へ、本日の走行151.8キロ、昨夏と比べると実走行時間で1時間、平均速度で1.8キロ少ないだけですが、結構くたびれました。

奈良県高市郡明日香村 飛鳥川河畔にて

奈良県高市郡明日香村 飛鳥川河畔にて