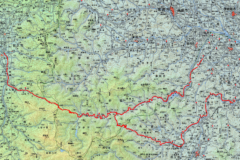

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は春の関東遠征のリベンジで群馬県と埼玉県の道路元標巡りから。しかし真夏に熊谷とかあまり行きたくないですよね、そこで信州から山越えして関東へ下り多少は涼しそうな群馬埼玉の山間部を、限られた休みですので1日目は勤務明けからの出発で、信州への移動だけで終わってしまいます、2日目は長野群馬県境の十石(じっこく)峠(1351m)を越えて神流(かんな)川に沿って下り、利根川を渡って伊勢崎市泊、3日目は午前中の涼しい内に道路元標巡りをして、高崎線の籠原駅(熊谷市)から帰途に就くプランです、2泊3日で実質走れるのは1日半だけなんで、勿体ない話ですが、猛暑のこの季節ですからね、丸一日走っているのも危険と云えば危険ですからね。

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は春の関東遠征のリベンジで群馬県と埼玉県の道路元標巡りから。しかし真夏に熊谷とかあまり行きたくないですよね、そこで信州から山越えして関東へ下り多少は涼しそうな群馬埼玉の山間部を、限られた休みですので1日目は勤務明けからの出発で、信州への移動だけで終わってしまいます、2日目は長野群馬県境の十石(じっこく)峠(1351m)を越えて神流(かんな)川に沿って下り、利根川を渡って伊勢崎市泊、3日目は午前中の涼しい内に道路元標巡りをして、高崎線の籠原駅(熊谷市)から帰途に就くプランです、2泊3日で実質走れるのは1日半だけなんで、勿体ない話ですが、猛暑のこの季節ですからね、丸一日走っているのも危険と云えば危険ですからね。

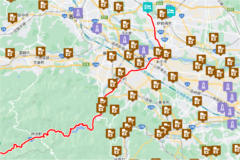

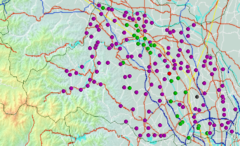

ところで何故リベンジなのかと云う事ですが、前回は未修の道路元標が多く残っている埼玉県に行きながら、効率良く回れなかったり、取りこぼしをしてしまったのです。従来はGARMIN のGPSmap 60CSxに目標の道路元標をwaypointとして登録しそれなりに使えていたのを、地図を持たないiGPS50Sに買い替えた為、地図はスマホのマップ機能(Google MyMap)を活用するつもりが、準備不足が祟る結果となってしまいました。今回はRide with GPSに走行予定ルートと道路元標の位置をPOIとして登録し、関係資料へのリンクを登録しておきました。今年1月まで使っていたスマホ GALAXY G5 Active をそれ専用にしてハンドルマウントして使用しました、9年前のスマホでもGPSとブラウザとしてだけ使うので性能的には問題なし、ただバッテリの持ちが悪いので途中で何度か交換する必要が、外部給電の用意もしてあったのですが、充電しながら使用すると季節柄温度上昇のアラートが出てしまいます。この辺りについては解決しなけらばならないのと判らない点もありますので回を改めまして。

ところで何故リベンジなのかと云う事ですが、前回は未修の道路元標が多く残っている埼玉県に行きながら、効率良く回れなかったり、取りこぼしをしてしまったのです。従来はGARMIN のGPSmap 60CSxに目標の道路元標をwaypointとして登録しそれなりに使えていたのを、地図を持たないiGPS50Sに買い替えた為、地図はスマホのマップ機能(Google MyMap)を活用するつもりが、準備不足が祟る結果となってしまいました。今回はRide with GPSに走行予定ルートと道路元標の位置をPOIとして登録し、関係資料へのリンクを登録しておきました。今年1月まで使っていたスマホ GALAXY G5 Active をそれ専用にしてハンドルマウントして使用しました、9年前のスマホでもGPSとブラウザとしてだけ使うので性能的には問題なし、ただバッテリの持ちが悪いので途中で何度か交換する必要が、外部給電の用意もしてあったのですが、充電しながら使用すると季節柄温度上昇のアラートが出てしまいます。この辺りについては解決しなけらばならないのと判らない点もありますので回を改めまして。

さて今回は峠越えと100キロ超えと云う事で asuka号を選択、ただ輪行するには一番重い選択なんです。前日に輪行支度を済ませておき、今朝一旦帰宅後に輪行袋を担いで駅まで数分歩きます、まずはこれで汗だくです。

さて今回は峠越えと100キロ超えと云う事で asuka号を選択、ただ輪行するには一番重い選択なんです。前日に輪行支度を済ませておき、今朝一旦帰宅後に輪行袋を担いで駅まで数分歩きます、まずはこれで汗だくです。

信州長野は小海線沿線の中込駅前のビジホをとっていて、時間的には桜井駅から「18きっぷ」だけで2147には辿り着けるのですが、名古屋まで近鉄を利用して1951に到着する予定です。

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードしたiPod nanoは既にバッテリの劣化で既に引退していますが、忘れたのはスマホに繋ぐワイヤレスイヤホン、行きはともかくなければ帰りの東海道本線のロングシート地獄は辛いだろうな。と云う事で困った時の密林頼み、なんと699円で明日配達のプライム商品を発見、伊勢崎市で現地受け取りで手配する事に。

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードしたiPod nanoは既にバッテリの劣化で既に引退していますが、忘れたのはスマホに繋ぐワイヤレスイヤホン、行きはともかくなければ帰りの東海道本線のロングシート地獄は辛いだろうな。と云う事で困った時の密林頼み、なんと699円で明日配達のプライム商品を発見、伊勢崎市で現地受け取りで手配する事に。

さて名古屋での乗換時間に例によってホームの立ち食いできしめんを頂きます。ホームの立ち食いも随分少なくなりましたが、名古屋駅の「すみよし」は各ホームに健在です。

名古屋から中央本線に、中津川で塩尻方面行きに乗り継ぎます(写真左)、この先は2両編成になるので行楽シーズンの休日などは輪行袋を担いでいるとちょっと大変です、可能な限りそういった乗り継ぎ駅へは先回りするプランを考えておく事も肝要です。南木曽を過ぎたあたりから夕立ちが、次の乗換駅塩尻で1659発の中央東線大月行きを待ちますが、特急を含めて遅れがでている様です。関西人にあまり縁のない「あずさ」が出て行きます(写真右)、実は2019年夏の「信州キャンプツーリング」の帰りに南小谷〜信濃大町間だけ新宿行「あずさ」に乗車した事が。

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。

数分遅れで小淵沢駅を発車したものの、清里あたりからしきりにタイフォンを鳴らしながら徐行しているなぁと思っていたら、なんと鹿と接触したかも知れないと云うアナウンスがあって停まってしまいました。安全確認が済んで問題はなさそうと云う事で動き出したのは既に30分遅れ、幸い小海駅での停車時間とかで中込駅には13分遅れ位で到着、桜井を出て約10時間の鉄旅でした。

宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

ご他聞にもれず地方都市の駅前は20時を回ると殆ど店仕舞いしていましたが、少し歩いて県道へでれば食事のできる店もコンビニもあるので不自由はしないかと。本日の走行、職場からの帰りの7キロだけ、さて明日は走るゾ! 「18きっぷ」で5,170円分乗車。

標高70m程で鹿屋市郊外の住宅地と云った趣の中の大隅野里駅跡へ、残念ながらこの先は車止めが多くて自転車には走りづらいのですが、一般道が並行しています。今回は鹿屋航空基地の南西端で左折し市街へ向かいます。

標高70m程で鹿屋市郊外の住宅地と云った趣の中の大隅野里駅跡へ、残念ながらこの先は車止めが多くて自転車には走りづらいのですが、一般道が並行しています。今回は鹿屋航空基地の南西端で左折し市街へ向かいます。

ともあれ 1452 無事に志布志港に到着、既に何台かは戻ってきてはいるのですが、佐多岬でキャンプをしていたT君は大丈夫かな。

ともあれ 1452 無事に志布志港に到着、既に何台かは戻ってきてはいるのですが、佐多岬でキャンプをしていたT君は大丈夫かな。

乗り遅れる人もなく参加者全員が無事に乗船できた様です。帰りは船が変わって「さつま」で3階甲板にサイクルラックが用意されていて、ラックに掛けられないキャンピングやミニベロは柱に固定して貰う事に、フェリーではそれが当たり前の光景だったのですがね。

乗り遅れる人もなく参加者全員が無事に乗船できた様です。帰りは船が変わって「さつま」で3階甲板にサイクルラックが用意されていて、ラックに掛けられないキャンピングやミニベロは柱に固定して貰う事に、フェリーではそれが当たり前の光景だったのですがね。

写真提供 : ヴァンズ凸

写真提供 : ヴァンズ凸