今日も5時半のスタートです、徳島市中心部の宿をスタートしてまずは大坂峠へ向かいます。

概ね徳島県道1号徳島引田線或いは旧道と思しき道を行きます、交通量が多くて快適とは云い難いのですが、鮎喰川、吉野川、旧吉野川と橋を渡らなければならないので仕方がありません。 0629 には吉野川に架かる名西橋を。

概ね徳島県道1号徳島引田線或いは旧道と思しき道を行きます、交通量が多くて快適とは云い難いのですが、鮎喰川、吉野川、旧吉野川と橋を渡らなければならないので仕方がありません。 0629 には吉野川に架かる名西橋を。

讃岐街道と呼ばれた県道1号は徳島香川を結ぶ最短ルートになる訳ですが険しい大坂峠がある為に国道11号は海岸寄りの鳴門市経由となっています。ただトンネルで県境を越えているJR高徳線と高速の高松自動車道は大坂峠のやや西寄りを経由しているのは良くあるパターン。県道1号って国道昇格で無くなってしまった府県もあるのですが、2022年3月に走った長野、愛知、静岡3県に跨がる県道1号飯田富山佐久間線の様な険道も結構あったりするのです。なお今日の予定コースですとこの先徳島市に戻ってくるまでにコンビニの類はありませんのでこの付近で携行食等を調達しておきます。

讃岐街道と呼ばれた県道1号は徳島香川を結ぶ最短ルートになる訳ですが険しい大坂峠がある為に国道11号は海岸寄りの鳴門市経由となっています。ただトンネルで県境を越えているJR高徳線と高速の高松自動車道は大坂峠のやや西寄りを経由しているのは良くあるパターン。県道1号って国道昇格で無くなってしまった府県もあるのですが、2022年3月に走った長野、愛知、静岡3県に跨がる県道1号飯田富山佐久間線の様な険道も結構あったりするのです。なお今日の予定コースですとこの先徳島市に戻ってくるまでにコンビニの類はありませんのでこの付近で携行食等を調達しておきます。

一旦県道1号から離れ板野駅の東側で高徳線の線路を跨ぎます、四国色のキハ47系が健在。踏切を渡り右側が讃岐街道かな、この板野では讃岐街道と撫養街道が交差しています。前回の2007年10月の大坂峠越えではこちらへ単身赴任したばかりのO氏と板野駅で落ち合ったのですが、どのルートを走ったのか記憶が曖昧です。

一旦県道1号から離れ板野駅の東側で高徳線の線路を跨ぎます、四国色のキハ47系が健在。踏切を渡り右側が讃岐街道かな、この板野では讃岐街道と撫養街道が交差しています。前回の2007年10月の大坂峠越えではこちらへ単身赴任したばかりのO氏と板野駅で落ち合ったのですが、どのルートを走ったのか記憶が曖昧です。

板野の街を外れ暫く高徳線沿いの旧道を行きますが、再び県道1号に合流。

板野の街を外れ暫く高徳線沿いの旧道を行きますが、再び県道1号に合流。

高徳線と交差するポイントがありましたので、写真を撮ろうと列車時刻を確認して待つ間に朝食のおにぎりを頬張ります。高徳線の引田板野間って特急うずしおが15往復以上走っているのに普通列車は5往復しか走っていないのです、土讃線の事を思えばマシだとは云えますが。

高徳線と交差するポイントがありましたので、写真を撮ろうと列車時刻を確認して待つ間に朝食のおにぎりを頬張ります。高徳線の引田板野間って特急うずしおが15往復以上走っているのに普通列車は5往復しか走っていないのです、土讃線の事を思えばマシだとは云えますが。

現在の県道は右側の斜面に取り付く様に登って行き谷を詰めて左側へと巻いて行きます、この辺りから幅員が狭くなります。途中1ヶ所谷あいの集落を見下ろす事のできるポイントがあり、この時間では日影になっていますが高徳線を見下ろす事ができます、前回もここで写真を撮っていた様で。

現在の県道は右側の斜面に取り付く様に登って行き谷を詰めて左側へと巻いて行きます、この辺りから幅員が狭くなります。途中1ヶ所谷あいの集落を見下ろす事のできるポイントがあり、この時間では日影になっていますが高徳線を見下ろす事ができます、前回もここで写真を撮っていた様で。

0805 板野町と鳴門市の境界となる大坂越(264m)へ、県道1号のピークはここで、盟友峠おやじナワールド氏も「県境のものを大坂峠いい、阿讃山脈を越えるものは大坂越というようだ」として2つにカウントしています。

0805 板野町と鳴門市の境界となる大坂越(264m)へ、県道1号のピークはここで、盟友峠おやじナワールド氏も「県境のものを大坂峠いい、阿讃山脈を越えるものは大坂越というようだ」として2つにカウントしています。

大坂越から緩やかに下っていくと切通しがあって 0814 T字路に出ます(写真左)、ここが県道の大坂峠(185m)で徳島県と香川県の県境となります。ここを右折するとすぐに大坂峠展望台の駐車場(写真右)があります。なお古道の大坂峠は県道の切通しより数100m南の鞍部にあった様です。

階段ですので担ぐ必要がありますが、展望台からは西から北方向へのパノラマが拡がります。小豆島はかすんで些か見えにくいですが昨年5月に走った東かがわ市の海岸線を眼下に望む事ができます。

タイミング良く貴重な高徳線の普通列車がやってきたり、東側にはこれから走る海岸沿いの国道11号を見下ろしたり、展望台には四阿もあってのんびりしたい処なのですが、回りを蜂が飛び回って威嚇するので早々に退散する事に、今度は空気も澄んでいるだろう冬に来てみたいですね。

香川県側は標高差180m九十九折れのダウンヒル、半分くらい下って展望が開けてもまだまだ九十九折れの道筋が眼下に。

下から見上げてみると… 正直云って香川県側からは登りたくないです。国道11号に出て少し鳴門寄りに走った処にある「大坂峠古道」の案内板。

下から見上げてみると… 正直云って香川県側からは登りたくないです。国道11号に出て少し鳴門寄りに走った処にある「大坂峠古道」の案内板。

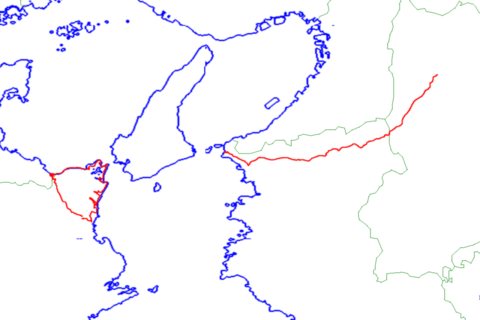

大坂峠で一旦香川県側に下った後は海岸沿いに国道11号を走る訳ですが県道183号亀浦港櫛木線(鳴門スカイライン)に入るまでの約13キロ、昨年5月に反対方向に走っているのものの大型車の通行も多くてあまり走りたい区間とは、断続的に歩道もあるにはあるのですが、その上昨年4月頃から海岸沿いの旧道「うずしおロマンチック海道」も通行は危険と云う事で閉鎖されてしまっています。そんなこんなで早く通り抜けたい一心で1枚も写真を撮らずに鳴門へ…

0634吉野口駅へ、今日は気温が上がるのが早い様で早々にベストを脱いでしまいます、荷物を背負いたくないので

0634吉野口駅へ、今日は気温が上がるのが早い様で早々にベストを脱いでしまいます、荷物を背負いたくないので 重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、国道24号に入り暫く下って今井の交差点で旧道へ、二見の手前で再び国道へ入り真土峠の手前を左に入り上野公園を過ぎた処で紀の川を渡らずに右折して小径へ、JR和歌山線の脇を抜けて行きますと、踏切とダートがありますが隅田駅に抜ける事ができます。

重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、国道24号に入り暫く下って今井の交差点で旧道へ、二見の手前で再び国道へ入り真土峠の手前を左に入り上野公園を過ぎた処で紀の川を渡らずに右折して小径へ、JR和歌山線の脇を抜けて行きますと、踏切とダートがありますが隅田駅に抜ける事ができます。

井阪橋から新しく供用された区間とスロープを見下ろします、この先で貴志川が紀の川へ合流し紀の川左岸の堤は大きく左にカーブし貴志川右岸へと繋がります。この風景を見ると土地勘がないと左方向が紀の川河口方面と勘違いしてしまうのも判る気がします。

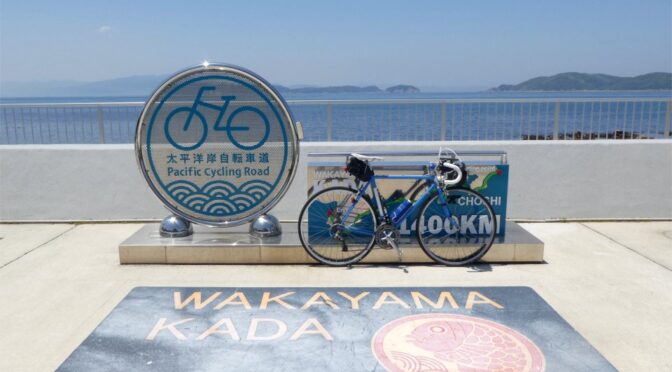

井阪橋から新しく供用された区間とスロープを見下ろします、この先で貴志川が紀の川へ合流し紀の川左岸の堤は大きく左にカーブし貴志川右岸へと繋がります。この風景を見ると土地勘がないと左方向が紀の川河口方面と勘違いしてしまうのも判る気がします。 井阪橋を右岸に渡りますと、河川敷にはまだ供用されていませんが、専用道に真新しいとブルーラインが。この先で 4つ目のチェックポイントになる「いわで御殿」で15分ばかり休憩を、幸いにもタイヤの方はこのまま走れそうな按配。乗船予定のフェリーは和歌山港1620発ですから加太駅1539発に乗れば良い訳ですから、もっとのんびり走ってくれば良かったと、さりとて1便前は和歌山港1340発ですからさすがに間に合わないでしょう。

井阪橋を右岸に渡りますと、河川敷にはまだ供用されていませんが、専用道に真新しいとブルーラインが。この先で 4つ目のチェックポイントになる「いわで御殿」で15分ばかり休憩を、幸いにもタイヤの方はこのまま走れそうな按配。乗船予定のフェリーは和歌山港1620発ですから加太駅1539発に乗れば良い訳ですから、もっとのんびり走ってくれば良かったと、さりとて1便前は和歌山港1340発ですからさすがに間に合わないでしょう。

なんと河川敷上の自転車道は河西橋の架け替え工事の為に現在自転車道は終日通行止め、少し戻り砂利道を堤防上の県道148号和歌山港北島線へ押し上げて次の紀の川大橋まで。なお

なんと河川敷上の自転車道は河西橋の架け替え工事の為に現在自転車道は終日通行止め、少し戻り砂利道を堤防上の県道148号和歌山港北島線へ押し上げて次の紀の川大橋まで。なお

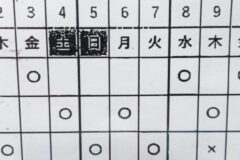

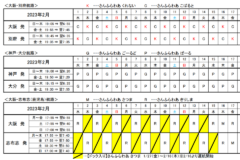

走るモチベーションが下がりきったまま、今月はまだ200キロしか走れていません。ところで来月の勤務シフトが急遽変更になって2月4日明けから2月8日入りまで4連休になったのです、キャンプするにはまだまだ寒いし「青春18きっぷ」の期間でもないし、2月ってのがなんともネェ… しかし貴重な4連休ですから少しでも暖かそうな方角へ走りに行きたい処です。

走るモチベーションが下がりきったまま、今月はまだ200キロしか走れていません。ところで来月の勤務シフトが急遽変更になって2月4日明けから2月8日入りまで4連休になったのです、キャンプするにはまだまだ寒いし「青春18きっぷ」の期間でもないし、2月ってのがなんともネェ… しかし貴重な4連休ですから少しでも暖かそうな方角へ走りに行きたい処です。

写真提供 : ヴァンズ凸

写真提供 : ヴァンズ凸

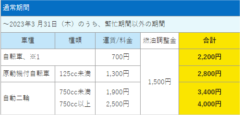

速攻で浴室に行き南港まで自走の汗を流します。コロナ禍の酷い時期は弁当になった事もあった様ですが、お愉しみのバイキングへ、3年前は2,000円だったのですが現在キャンペーンで1,500円(65歳以上シニア割は1,200円)」となっています、スイーツ類が少し寂しくなった様な気もしないでも。しかし昔程には入らないのですよね、食べた分だけ走らないと思うと余計にです。

速攻で浴室に行き南港まで自走の汗を流します。コロナ禍の酷い時期は弁当になった事もあった様ですが、お愉しみのバイキングへ、3年前は2,000円だったのですが現在キャンペーンで1,500円(65歳以上シニア割は1,200円)」となっています、スイーツ類が少し寂しくなった様な気もしないでも。しかし昔程には入らないのですよね、食べた分だけ走らないと思うと余計にです。