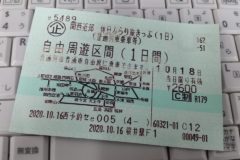

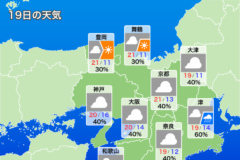

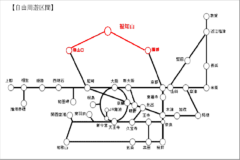

天気予報によると天気は「晴れ」、黄砂はピークは越えたとの事ですが。今日は富山平野をウロウロしてから「おわら風の盆」で知られる越中八尾あたりから高山線に乗って名古屋経由で帰途に就こうかと考えていたのですが、昨日に続いて「富山湾岸サイクリングコース」を東へ行けるだけ行ってみようと云う事に。

天気予報によると天気は「晴れ」、黄砂はピークは越えたとの事ですが。今日は富山平野をウロウロしてから「おわら風の盆」で知られる越中八尾あたりから高山線に乗って名古屋経由で帰途に就こうかと考えていたのですが、昨日に続いて「富山湾岸サイクリングコース」を東へ行けるだけ行ってみようと云う事に。

富山駅近くの宿を7時過ぎにスタート、ライトレール(富山地鉄富山港線)に沿って写真を撮りながら昨日の岩瀬に向かいます。

「富山湾岸サイクリングコース」の東半分は富山朝日自転車道となっていて専用道となっている区間が結構あります、写真は専用道への岩瀬側の入口。

「富山湾岸サイクリングコース」の東半分は富山朝日自転車道となっていて専用道となっている区間が結構あります、写真は専用道への岩瀬側の入口。

自転車道は防風林の松林の中を行きます、松葉や松ぼっくりが散らかっていてロードバイクに少々辛いかも知れませんね、稀に倒木にも注意。

滑川漁港を迂回して9時過ぎには再び海岸線に。昨日同様ブルーラインが途切れずに引かれていて、まず迷う事はないでしょう、ただ海岸寄りのルートと内側の県道に沿ってショートカットするルートが別れる区間があって注意が必要です。この辺りから湾に沿ってコースが北向きになるので、向かい風が。

滑川漁港を迂回して9時過ぎには再び海岸線に。昨日同様ブルーラインが途切れずに引かれていて、まず迷う事はないでしょう、ただ海岸寄りのルートと内側の県道に沿ってショートカットするルートが別れる区間があって注意が必要です。この辺りから湾に沿ってコースが北向きになるので、向かい風が。

1007 黒部川を渡り、黒部市から入善町へと入ります。

入善町の海岸線を行きます、向こうに見えてきたのは親不知でしょうか、その先はもう糸魚川ですね。

入善町の海岸線を行きます、向こうに見えてきたのは親不知でしょうか、その先はもう糸魚川ですね。

入善町と朝日町の境界になる川べりの桜並木、立山連峰は目の前なんですけど、全く見えません。泊駅近くを通過、まだ時間がありますので自転車道の終点まで行けそうですが、富山方面へ戻る列車の時間で泊駅まで引き返す必要があります。

入善町と朝日町の境界になる川べりの桜並木、立山連峰は目の前なんですけど、全く見えません。泊駅近くを通過、まだ時間がありますので自転車道の終点まで行けそうですが、富山方面へ戻る列車の時間で泊駅まで引き返す必要があります。

富山県側最後の駅、越中宮崎駅前でブルーラインに「終点」の表示はあるのですが、ブルーラインはまだ続いていて標識にも3キロとあります。

川に突き当たった何も無いここが「富山湾岸サイクリングロード」の終点の様です、標識の距離からすると石川県境から102キロになりますね。時間は1142 ここで引き返す事になります。後で気付いたのですが桜の咲いている川の対岸はもう新潟県だったのです、R8の橋その名も境川を渡る境橋を渡って新潟県にタッチダウンしておけば良かったと後悔。

川に突き当たった何も無いここが「富山湾岸サイクリングロード」の終点の様です、標識の距離からすると石川県境から102キロになりますね。時間は1142 ここで引き返す事になります。後で気付いたのですが桜の咲いている川の対岸はもう新潟県だったのです、R8の橋その名も境川を渡る境橋を渡って新潟県にタッチダウンしておけば良かったと後悔。

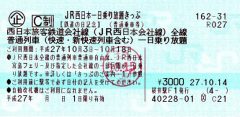

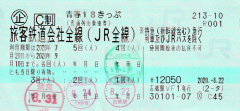

最寄りの越中宮崎駅だと1215発で些か厳しいので、やはり泊駅まで引き返します。追い風に乗って1202到着、1300発の富山行きには余裕です、本日の走行75.4キロ。実は「富山湾岸サイクリングロード」の終点からは新潟県側の市振駅の方がほんの少しだけ近かった様な、その上泊駅も越中宮崎駅も上り下りともに階段を昇り降りしなけらばなりませんが市振駅は階段はなし。なお「あいの風とやま鉄道」と「えちごトキめき鉄道」の境界駅は市振駅ですが、運転系統上は泊駅になっています。朝になってこちらへ走る事にしたのと3セク化後初めて乗るのに、些か下調べ不足でした。もう少し時間の余裕があるか、輪行仕度の楽なロードかデモンタだったらね。

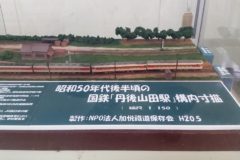

泊1300→1345富山1405→1504猪谷1508→1908美濃太田1913→1946多治見1950→2033名古屋2100→2238大和八木2244→桜井2248と所要9時間48分乗り鉄の旅、高山線に乗るのは2011年8月以来の10年ぶり、写真はかつて神岡線が分岐していた猪谷駅、美濃太田行きのキハ25(2代目)に乗り継ぎます、10年前猪谷で待っていたのはキハ48でしたね。

名古屋からは贅沢に「ひのとり71列車」に乗車、前回は初めてでしたのでプレミアムシートに乗車しましたが、今回は7号車の最後尾、デッキ側に荷物用スペースやロッカーもありますが、ちょっと幅が足らない様です、最後尾座席でリクライニングを倒しても大丈夫な空間があります。

名古屋からは贅沢に「ひのとり71列車」に乗車、前回は初めてでしたのでプレミアムシートに乗車しましたが、今回は7号車の最後尾、デッキ側に荷物用スペースやロッカーもありますが、ちょっと幅が足らない様です、最後尾座席でリクライニングを倒しても大丈夫な空間があります。

今回期待していた立山連峰は全く見えませんでしたし、せっかく機材を準備して行ったのに「自撮り」をするロケーションも余裕もありませんでしたが、道路元標が全く残っていない富山県、なかなか足が向かなかったのですが、機会があれば再訪したいポイントも、まぁ今回は「富山湾岸サイクリングコース」102キロを完走したので良しとしましょう。しかし鉄分たっぷりの2泊3日はちょっと顰蹙かな。

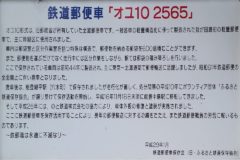

結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)

結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)