Photo : syokoraさん

Photo : syokoraさん

「月うさぎ」キャンプ3日目の朝、今日も最高のお天気です。 各自自分のテントや荷物を片付けながら朝食を済ませます。 今日は私、UG兄さん、九度山人さんが4サイド自走で帰途に就きますので撤収が早いのですが、陽射しのお陰でテントも充分に乾かす事ができました。

「月うさぎ」キャンプ3日目の朝、今日も最高のお天気です。 各自自分のテントや荷物を片付けながら朝食を済ませます。 今日は私、UG兄さん、九度山人さんが4サイド自走で帰途に就きますので撤収が早いのですが、陽射しのお陰でテントも充分に乾かす事ができました。

今回参加した自転車の一部ですが、(左上)UG兄さんの1958年エルス・キャンピング、(右上)九度山人さんのBSアトランティス、(左下)私のasuka700cツーリング、1999年だっけ、(右下)大黒屋さんのグランボア エトワール。

今回参加した自転車の一部ですが、(左上)UG兄さんの1958年エルス・キャンピング、(右上)九度山人さんのBSアトランティス、(左下)私のasuka700cツーリング、1999年だっけ、(右下)大黒屋さんのグランボア エトワール。

自走組の出発準備も整い4サイドの3段重ね。

自走組の出発準備も整い4サイドの3段重ね。

話題は次のツーリングのプランに… 今回はシェフ役とサポートに徹して下さったsyokoraさん有難うございました、次回は4サイド自走で。

話題は次のツーリングのプランに… 今回はシェフ役とサポートに徹して下さったsyokoraさん有難うございました、次回は4サイド自走で。

お馴染みセルフ3連写で記念撮影、結局今回三脚を使ったのは記念撮影だけでした、折角だからゴリラポッドを持ってくれば良かったかな。

お馴染みセルフ3連写で記念撮影、結局今回三脚を使ったのは記念撮影だけでした、折角だからゴリラポッドを持ってくれば良かったかな。

さあ出発です、UG兄さんは大阪は八尾へ、九度山人さんはその名の通り和歌山県九度山町へ。

さあ出発です、UG兄さんは大阪は八尾へ、九度山人さんはその名の通り和歌山県九度山町へ。

1950年代生まれの乗り手とキャンピング車が豪快に一谷峠と、そして女寄峠を下ります。

1950年代生まれの乗り手とキャンピング車が豪快に一谷峠と、そして女寄峠を下ります。

桜井を通り過ぎて横大路を八木までご一緒し、飛鳥川沿いの大和中央自転車道の入り口へ、ここでお昼にします。 おっさん2人がなにやら店を拡げてますので、前を通る人、自転車、単車、車、もしかしたら近鉄電車に乗っている人までが… ガン見して行きますので、事故らないかと心配になります。 お腹が一杯になった処でお別れ、私は桜井へと引き返します、本日の走行41.3キロ、距離は知れていますが年に何度できるかの4サイドでの充実したサイクでした。

桜井を通り過ぎて横大路を八木までご一緒し、飛鳥川沿いの大和中央自転車道の入り口へ、ここでお昼にします。 おっさん2人がなにやら店を拡げてますので、前を通る人、自転車、単車、車、もしかしたら近鉄電車に乗っている人までが… ガン見して行きますので、事故らないかと心配になります。 お腹が一杯になった処でお別れ、私は桜井へと引き返します、本日の走行41.3キロ、距離は知れていますが年に何度できるかの4サイドでの充実したサイクでした。

いつもお世話になる

「月うさぎ」さん、わざわざ差し入れを頂いたVIVVA2000さん、TABOOさん、いまやんさん、有難うございました。

5月とは云え標高600mの「月うさぎ」の朝は寒いです、結局持って来た物を全て着込んで3シーズンの寝袋にもぐりこみ、余りもののホカロンまで使って寝ていました。 今日は積んできて貰ったロードを駆って桜井へ下り、asuka号でここへ戻ってこなければなりません。 そろそろ起き出そうかと思っているとエンジン音が、新聞配達も来ないだろうに思っていると、VIVVA2000さんが差し入れを持ってやってきてくれました、昨日鈴鹿市の有名焼肉店「みさきや」へ家族で行って、帰りにお肉を差し入れて下さるつもりが名阪国道が渋滞のため遅くなったので、今朝改めてわざわざ持ってきて下さったとの事、有難く頂戴した後、すぐに帰ると云う事ですので、ロードもろとも桜井まで送って貰う事に、何のために積んできて貰ったのやら、koga-miyataは一歩も走る事なく桜井へ。

早速、近くのファミマへ届いているチェーンカッターを引き取りに、こう云った時にAMAZONのコンビニ受け取りは便利ですね、昨日日中に受け取れない荷物を夜中とか早朝に受け取れるのですから。 PWTと云うブランドのチェーンカッター BT-15R を買いましたが、チェーンフィキサーと云う名の両端を曲げた針金をセットする様になっていて、これがとても重宝します。 針金を加工すれば簡単に作れるものですが、チェーンカッターにセットしておけるのが便利です。 (私の買ったものは10速までの対応ですが割高ですが7~11速対応もある様です。 )

早速、近くのファミマへ届いているチェーンカッターを引き取りに、こう云った時にAMAZONのコンビニ受け取りは便利ですね、昨日日中に受け取れない荷物を夜中とか早朝に受け取れるのですから。 PWTと云うブランドのチェーンカッター BT-15R を買いましたが、チェーンフィキサーと云う名の両端を曲げた針金をセットする様になっていて、これがとても重宝します。 針金を加工すれば簡単に作れるものですが、チェーンカッターにセットしておけるのが便利です。 (私の買ったものは10速までの対応ですが割高ですが7~11速対応もある様です。 )

チェーンを繋ぎ終えると、サイドバッグ他荷物は既に昨日積んで行って貰っていますから、カメラとか身の回りのものだけ入れたフロントバッグだけセットして再出発です。 本来ならR165西峠やR166女寄峠を越えて行くのが近くて早いのですが、キャリアが付いているものの空荷ですし、送って貰ったお陰で時間の余裕もありますので、のんびりと芋峠を越えて吉野経由で向かう事にします。

チェーンを繋ぎ終えると、サイドバッグ他荷物は既に昨日積んで行って貰っていますから、カメラとか身の回りのものだけ入れたフロントバッグだけセットして再出発です。 本来ならR165西峠やR166女寄峠を越えて行くのが近くて早いのですが、キャリアが付いているものの空荷ですし、送って貰ったお陰で時間の余裕もありますので、のんびりと芋峠を越えて吉野経由で向かう事にします。

shokoraシェフからサランラップを買ってくる様にとの指令がでていますので、吉野ストアへ回りますがありません、結局ローソンで買ったのですが、田舎でもコンビニができてしまうと日用品まで含めて依存度が高いのですね。 川面に響くカジカガエルの声に癒されながら吉野川から高見川沿いの道を快走します。 ニホンオオカミ像の前で小休止しようとすると、先程写真を撮っている時に抜かして行ったローディ2人は女性だったんです、本当に最近増えましたね、華やかになって良い事です。 これから佐倉峠を越えて宇陀へ、関戸峠で戻って津風呂湖畔を経て帰るそうです。 世間話をしていると1台の車が、道でも尋ねるのかなと思っていると2月の「福寿草サイク」でご一緒した北野さんでした、最近はエンジンの付いた愛車でのドライブが多いとか。

shokoraシェフからサランラップを買ってくる様にとの指令がでていますので、吉野ストアへ回りますがありません、結局ローソンで買ったのですが、田舎でもコンビニができてしまうと日用品まで含めて依存度が高いのですね。 川面に響くカジカガエルの声に癒されながら吉野川から高見川沿いの道を快走します。 ニホンオオカミ像の前で小休止しようとすると、先程写真を撮っている時に抜かして行ったローディ2人は女性だったんです、本当に最近増えましたね、華やかになって良い事です。 これから佐倉峠を越えて宇陀へ、関戸峠で戻って津風呂湖畔を経て帰るそうです。 世間話をしていると1台の車が、道でも尋ねるのかなと思っていると2月の「福寿草サイク」でご一緒した北野さんでした、最近はエンジンの付いた愛車でのドライブが多いとか。

「月うさぎ」に残っている一行は七滝八壺へのサイクリングを予定しているので、上手くすれば合流できるかも知れません。 丹生川上神社中社のある蟻通橋に着いたのは11時半、何人かの携帯を呼んでみましたが一向に繋がりません、暫く待っても連絡がとれませんので先に進む事にすると連絡が、昼食には「月うさぎ」に戻りたいので七滝八壺までは行かずにやはた温泉で折り返し、既に数キロ先を走っている様子、オオカミ像前で油売ってなかったら一緒に走れたのに、残念。

「月うさぎ」に残っている一行は七滝八壺へのサイクリングを予定しているので、上手くすれば合流できるかも知れません。 丹生川上神社中社のある蟻通橋に着いたのは11時半、何人かの携帯を呼んでみましたが一向に繋がりません、暫く待っても連絡がとれませんので先に進む事にすると連絡が、昼食には「月うさぎ」に戻りたいので七滝八壺までは行かずにやはた温泉で折り返し、既に数キロ先を走っている様子、オオカミ像前で油売ってなかったら一緒に走れたのに、残念。

木津川(こつかわ)から伊豆尾にかけての高見川沿いはこの季節、藤の花が満開です。 遠目には新緑に溶け込んでしまって自転車を入れての写真はなかなか難しいですね。

木津川(こつかわ)から伊豆尾にかけての高見川沿いはこの季節、藤の花が満開です。 遠目には新緑に溶け込んでしまって自転車を入れての写真はなかなか難しいですね。

七滝八壺へ向かった一行の様子は… 写真はsyokoraさんからお借りしました。

「月うさぎ」へ戻ると丁度お昼の準備が、「よしの庵」顔負けの釜飯とざる蕎麦のセットです。 火器は各自のものですが、釜飯の釜と食器はsyokoraさんが準備してくれました、昨年9月の「山の釜飯 北摂サイクリング」の時のそれですね(^_^)

「月うさぎ」へ戻ると丁度お昼の準備が、「よしの庵」顔負けの釜飯とざる蕎麦のセットです。 火器は各自のものですが、釜飯の釜と食器はsyokoraさんが準備してくれました、昨年9月の「山の釜飯 北摂サイクリング」の時のそれですね(^_^)

niwa-chanさんが今日帰られるので「月うさぎ」の番頭さんにも入って貰って記念撮影を。

niwa-chanさんが今日帰られるので「月うさぎ」の番頭さんにも入って貰って記念撮影を。

入れ替わりに八尾から4サイド自走でUG兄さんが到着、今回は1958年エルスキャンピングの初お目見えです、リアもパニアではなくソローニュの巨大サイドバッグ仕様で積載容量が尋常ではありません。 サドルバッグは装備していませんが、バッグ5点セットで自転車が買える。

入れ替わりに八尾から4サイド自走でUG兄さんが到着、今回は1958年エルスキャンピングの初お目見えです、リアもパニアではなくソローニュの巨大サイドバッグ仕様で積載容量が尋常ではありません。 サドルバッグは装備していませんが、バッグ5点セットで自転車が買える。

そうこうしていると思わぬ闖入者が、ねぎジャージに身を包んだいまやんさんとTABOOさんが菟田野は西昭和堂のみたらし団子を提げて差し入れにやってきてくれました。 今日は何やらロードバイクのイベントで走り回っていたそうです。

そうこうしていると思わぬ闖入者が、ねぎジャージに身を包んだいまやんさんとTABOOさんが菟田野は西昭和堂のみたらし団子を提げて差し入れにやってきてくれました。 今日は何やらロードバイクのイベントで走り回っていたそうです。

2日目の夜は、VIVVA2000さんが差し入れてくれた「みさきや」の焼肉をメインに「月うさぎ」の番頭さんご夫妻も加わって恒例の持ち寄り宴会です。 syokoraシェフは新たにお好み焼きを投入、そしてキャンプファイアーの始まりです、すみませんこれ以降の事はあまり覚えていません…

2日目の夜は、VIVVA2000さんが差し入れてくれた「みさきや」の焼肉をメインに「月うさぎ」の番頭さんご夫妻も加わって恒例の持ち寄り宴会です。 syokoraシェフは新たにお好み焼きを投入、そしてキャンプファイアーの始まりです、すみませんこれ以降の事はあまり覚えていません…

平川釜落林道

平川釜落林道

御所市風の森にて

御所市風の森にて

日頃一人でマイペースで走っているので、昨日の疲れがでたのでしょうか、朝早く起きる事ができずにゆっくりしてしまいました。

日頃一人でマイペースで走っているので、昨日の疲れがでたのでしょうか、朝早く起きる事ができずにゆっくりしてしまいました。 それでも8時頃には飛び出して、とにかく五條へ向かう事にしました。 写真は吉野口駅手前の葛村道路元標、「自撮り」も考えたのですが、陽射しが強すぎるので今日はお預け。 ふと風の森へ行こうと思いついて、薬水を過ぎた辺りから西へ向きを変えます。

薬水から船宿寺へ越えるこの道、東行きで走った事はあるのですが西行きは初めて、結構な勾配ですがピークに達すると正面に金剛山が見えます。

薬水から船宿寺へ越えるこの道、東行きで走った事はあるのですが西行きは初めて、結構な勾配ですがピークに達すると正面に金剛山が見えます。

もちろん国道24号線の東側の旧道を走りますが、峠の手前で案山子たちが出迎えてくれます、登り詰めると御所市鴨神、風の森峠です。

もちろん国道24号線の東側の旧道を走りますが、峠の手前で案山子たちが出迎えてくれます、登り詰めると御所市鴨神、風の森峠です。

鴨神の信号を西へ渡り登って行くと金剛山の裾野が広がります。

「風の森」と書かれた石碑を入れて「自撮り」を、なかなかコース取りが難しくて3テイク。

「風の森」と書かれた石碑を入れて「自撮り」を、なかなかコース取りが難しくて3テイク。

国道24号線を一気に下り栄山寺口から旧街道へ入り、宇智村道路元標を確認の後、五條新町へ、「餅商一ツ橋」はお休みでしたが。 こんなお店が開いていました、いつも平日にばかり来ているので気が付きませんでしたが、鉄な人にはたまらない空間の様で。

国道24号線を一気に下り栄山寺口から旧街道へ入り、宇智村道路元標を確認の後、五條新町へ、「餅商一ツ橋」はお休みでしたが。 こんなお店が開いていました、いつも平日にばかり来ているので気が付きませんでしたが、鉄な人にはたまらない空間の様で。

五新線の遺構を覗いた後、大川橋を渡り

野原村道路元標を経て吉野ストアで買物をすませて帰途に就きます。

栄山寺橋を少し<39>五條吉野線を走り吉野川を渡らずに右岸の道を行きます。 路面状態は決して良くないのですがツーリング車にはお似合いの道です。 「吉野ストア」で買った弁当を道端で食べながら暫く過ごします。 昨日の津風呂湖畔と同じで、ちょっと「自撮り」は難しいロケーションなんです。 それから阿太高原を越え16時過ぎには桜井へ戻ってきました、本日の走行71.1キロ。

一昨日、たまたま通れる様になっている事に気づいた津風呂湖の対岸道路ですが、早速

輪童さんと連れ立って写真を撮りに出かけてきました。 津風呂湖は昭和37年に出来た県下では古い津風呂ダムによってできた人造湖です。 ダム下流から南岸に県道256号入野(しおの)河原屋線が通じています。 北岸には近畿自然歩道が設定されていましたが、数年前から舗装工事が進められていて長らく通れず、現在も車は通れない様ですが香束(こうそく)側のゲートは開いていてバス釣りの車が入ってきています。 車は通れませんが3つの吊橋があって自転車は対岸から渡る事が可能です。

明日香村石舞台に8時に待ち合わせ芋峠を越えて行きます、県道28号吉野室生寺針線に入り小島峠を越え香束集落を過ぎた辺りから津風呂湖畔に入ります。 ここには古い案内板があり一部がサイクリングロードとして設定されていた事が伺えます。

明日香村石舞台に8時に待ち合わせ芋峠を越えて行きます、県道28号吉野室生寺針線に入り小島峠を越え香束集落を過ぎた辺りから津風呂湖畔に入ります。 ここには古い案内板があり一部がサイクリングロードとして設定されていた事が伺えます。

2つの吊り橋を過ぎると「木の子広場」と云う名の小さな公園があって、四阿や遊具、トイレがあります、ずいぶん昔からあるのですがちゃんと維持管理はされている様です。 対岸に津風呂ダムを見る事ができます。

2つの吊り橋を過ぎると「木の子広場」と云う名の小さな公園があって、四阿や遊具、トイレがあります、ずいぶん昔からあるのですがちゃんと維持管理はされている様です。 対岸に津風呂ダムを見る事ができます。

真新しい舗装路とガードレールが続いています、1ヶ所だけ半島をショートカットする小さな峠がありますが、他は北岸を忠実になぞって行きます。 ブラインドカーブが多く、落石もあるのでロードレーサーが飛ばせる様な道ではありません。

真新しい舗装路とガードレールが続いています、1ヶ所だけ半島をショートカットする小さな峠がありますが、他は北岸を忠実になぞって行きます。 ブラインドカーブが多く、落石もあるのでロードレーサーが飛ばせる様な道ではありません。

一昨日に来たばかりなのに再訪したのは、湖岸に咲く桜をバックに「自撮り」をするためだったのですが、残念ながら2日の間に花を散らせていました、来年への宿題に。 他に山桜もありますし紅葉の時期も良さそうですね、四季折々にチェックしておきましょう。

一昨日に来たばかりなのに再訪したのは、湖岸に咲く桜をバックに「自撮り」をするためだったのですが、残念ながら2日の間に花を散らせていました、来年への宿題に。 他に山桜もありますし紅葉の時期も良さそうですね、四季折々にチェックしておきましょう。

そうこうしていると鉄人児玉さんから電話、先回りして窪垣内から入野峠を登っている様です。 こちらは写真を撮りながらのんびり走っているので、反対向きに走って貰い途中で落ち合う事に。

そうこうしていると鉄人児玉さんから電話、先回りして窪垣内から入野峠を登っている様です。 こちらは写真を撮りながらのんびり走っているので、反対向きに走って貰い途中で落ち合う事に。 最近音沙汰がないので心配していたのですが、お元気で走られている様です。

先の「木の子広場」を除いて休憩できる様な場所はないのですが、一ヶ所だけ岬に張り出した駐車スペースの様な場所がありましたので、そこでお昼にする事に。

しかし写真の方はガードレールが途切れる事なく続いていて、コーナーには必ずカーブミラーが、それに山が迫っているのでなかなか上手く撮れる場所がないのです、湖をバックに見下ろせる場所があれば良いのですが。

しかし写真の方はガードレールが途切れる事なく続いていて、コーナーには必ずカーブミラーが、それに山が迫っているのでなかなか上手く撮れる場所がないのです、湖をバックに見下ろせる場所があれば良いのですが。

先の桜の場所とここ位かと、対岸の採石場とカーブミラーが入ってしまいますが。

でも自転車にとって走っていて気持の良い道には違いありません。 香束側でバス釣りの車が何台か駐車していましたが、その後車には遭わず、山菜取りでしょうか自転車のお姉さんが一人だけ。

上流の入野まで走りR370へ入り宇陀へ、関戸峠の五平餅へ、実はここのご主人もサイクリストです。

一旦、大宇陀の道の駅まで下りますが、宮奥ダムを経て大峠トンネルへ、多武峯で輪童さん、児玉さんとお別れして桜井へ下りました。 本日の走行64.3キロ、今月800キロを超えましたが、1,000キロ行けるかな。

一旦、大宇陀の道の駅まで下りますが、宮奥ダムを経て大峠トンネルへ、多武峯で輪童さん、児玉さんとお別れして桜井へ下りました。 本日の走行64.3キロ、今月800キロを超えましたが、1,000キロ行けるかな。

「紙漉きの里」吉野町窪垣内(くぼかいと)にて

「紙漉きの里」吉野町窪垣内(くぼかいと)にて

もう桜は終わってしまっているのですが、先週に続いて吉野山へと向かいました。 芋峠を越え上市橋を渡り、近鉄吉野線の橋梁にてちょっと鉄な写真を。

もう桜は終わってしまっているのですが、先週に続いて吉野山へと向かいました。 芋峠を越え上市橋を渡り、近鉄吉野線の橋梁にてちょっと鉄な写真を。

平日の朝と云う事もありますが、吉野駅もひっそりとしています。

平日の朝と云う事もありますが、吉野駅もひっそりとしています。

吉野山から一気に金峯神社へ、鳥の声とタイヤの擦れる音だけ静かです。 金峯神社から東側へ下った処にある展望台から。

吉野山から一気に金峯神社へ、鳥の声とタイヤの擦れる音だけ静かです。 金峯神社から東側へ下った処にある展望台から。

奥千本もご覧の通り。

奥千本もご覧の通り。

上千本にて、この後「静亭」でお昼を戴きながらまったりと過ごします。 五條へ向かう予定をしていたのですが、なにやら邪魔くさくなってきましたので、吉野山を下ると川沿いに東へ、窪垣内から入野(しおの)峠への道へ入り「紙漉きの里」を見下ろすポイントで「自撮り」を。 このまま関戸峠まで登って、五平餅でも戴いて大峠か女寄峠を越えて帰ろうかと思ったのですが、津風呂湖湖岸へと入る事に、西向きに走る事は滅多にないので新鮮です。

上千本にて、この後「静亭」でお昼を戴きながらまったりと過ごします。 五條へ向かう予定をしていたのですが、なにやら邪魔くさくなってきましたので、吉野山を下ると川沿いに東へ、窪垣内から入野(しおの)峠への道へ入り「紙漉きの里」を見下ろすポイントで「自撮り」を。 このまま関戸峠まで登って、五平餅でも戴いて大峠か女寄峠を越えて帰ろうかと思ったのですが、津風呂湖湖岸へと入る事に、西向きに走る事は滅多にないので新鮮です。

対岸路は長らく工事で通行止めになっていたのですが、入野吊橋を渡って覗いてみると通行止の看板などはなく既に供用されている様ですので走ってみる事に、少し上流側へ走ってから戻ってきます。

対岸路は長らく工事で通行止めになっていたのですが、入野吊橋を渡って覗いてみると通行止の看板などはなく既に供用されている様ですので走ってみる事に、少し上流側へ走ってから戻ってきます。

真新しいこげ茶色のガードレールが切れ目なく続いています、「自撮り」のポイントを探しているのですが山が迫っていて、なかなか良い場所がありません。

真新しいこげ茶色のガードレールが切れ目なく続いています、「自撮り」のポイントを探しているのですが山が迫っていて、なかなか良い場所がありません。

湖面に映える新緑や山桜が美しいです。 一応「近畿自然歩道」になっている様です。 幅員が狭くカーブが連続していますが、時折車がやってきます、ロードで飛ばせる様な道ではありません。

湖面に映える新緑や山桜が美しいです。 一応「近畿自然歩道」になっている様です。 幅員が狭くカーブが連続していますが、時折車がやってきます、ロードで飛ばせる様な道ではありません。

沢の多い北岸に沿って愚直な程に忠実に走りますので

沢の多い北岸に沿って愚直な程に忠実に走りますので結構な距離があります

、半島をショートカットする小さな峠が一つありますし、歩いていると馬鹿馬鹿」しくなると思いますよ。

ロケハンしながら走っているので津風呂ダムが見える頃には陽が傾いてきました。 途中道の真ん中に鹿でしょうか、半ば白骨化した屍体が転がっていたりしましたが、無事に県道28号の香束付近に出る事ができました。

ロケハンしながら走っているので津風呂ダムが見える頃には陽が傾いてきました。 途中道の真ん中に鹿でしょうか、半ば白骨化した屍体が転がっていたりしましたが、無事に県道28号の香束付近に出る事ができました。

裏芋で帰ろうかと思っていたのですが、時間も押してきましたし最短コースの新鹿路トンネルへ、17時を回って交通量が増えてきた時間帯に2500m近くあるトンネルはできる事なら走りたくないのですが、ヘッドライトは2灯、後ろはテールランプを含め光物が3つもついてますんで。 しかし歩道は狭くてとても走れませんし、桜井に向かって緩やかなものの上り坂なんです。 ともあれ18時半には桜井へ無事帰り付きました。 本日の走行89.9キロ。

裏芋で帰ろうかと思っていたのですが、時間も押してきましたし最短コースの新鹿路トンネルへ、17時を回って交通量が増えてきた時間帯に2500m近くあるトンネルはできる事なら走りたくないのですが、ヘッドライトは2灯、後ろはテールランプを含め光物が3つもついてますんで。 しかし歩道は狭くてとても走れませんし、桜井に向かって緩やかなものの上り坂なんです。 ともあれ18時半には桜井へ無事帰り付きました。 本日の走行89.9キロ。

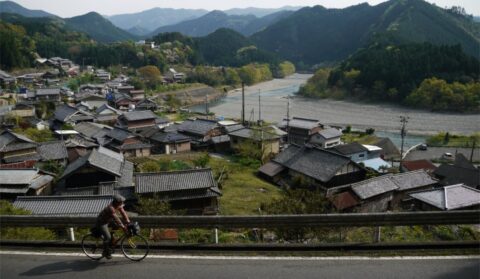

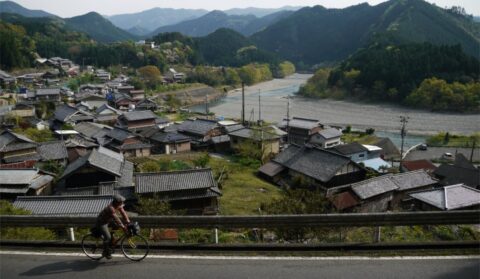

東吉野村谷尻(たんじり)今日の風景

東吉野村谷尻(たんじり)今日の風景

今日は御馴染みの東吉野村の古民家カフェ「月うさぎ」で開かれるチェロコンサートへ行くために走ってゆきました。 東吉野へ向かう時は時間が許せば、距離こそ倍になりますが吉野回りで向かいます。 車の多い西峠や女寄峠を登る事を思えば、精神衛生上違いは歴然としていますよね。 飛鳥を抜けて栢森へ、もう5月なんですね、鯉のぼりが気持良さそうに。 今日は土曜とあってロードやクロスバイクが5台ばかり芋峠を越えて行きました。

今日は御馴染みの東吉野村の古民家カフェ「月うさぎ」で開かれるチェロコンサートへ行くために走ってゆきました。 東吉野へ向かう時は時間が許せば、距離こそ倍になりますが吉野回りで向かいます。 車の多い西峠や女寄峠を登る事を思えば、精神衛生上違いは歴然としていますよね。 飛鳥を抜けて栢森へ、もう5月なんですね、鯉のぼりが気持良さそうに。 今日は土曜とあってロードやクロスバイクが5台ばかり芋峠を越えて行きました。  上市の吉野ストアに寄った後吉野川河畔の道を遡上します、R169を少し走り妹背大橋で対岸の県道へ、柴橋で再び右岸に戻りR370から県道吉野東吉野線へ入るいつものコースです。 高見川河畔では今年初めてのカジカガエルの声を聴きました、これから暫く涼やかなその鳴き声が愉しみ、雑音を出さない自転車ならではの愉しみです。

上市の吉野ストアに寄った後吉野川河畔の道を遡上します、R169を少し走り妹背大橋で対岸の県道へ、柴橋で再び右岸に戻りR370から県道吉野東吉野線へ入るいつものコースです。 高見川河畔では今年初めてのカジカガエルの声を聴きました、これから暫く涼やかなその鳴き声が愉しみ、雑音を出さない自転車ならではの愉しみです。  ニホンオオカミ像の前で持参のボトルのコーヒーでブレイクの後、お昼は木津川(こつがわ)の手打ち蕎麦「よしの庵」でお蕎麦をよばれます。 里山の集落の風景を眺めながらJAZZの流れる贅沢な空間です。

ニホンオオカミ像の前で持参のボトルのコーヒーでブレイクの後、お昼は木津川(こつがわ)の手打ち蕎麦「よしの庵」でお蕎麦をよばれます。 里山の集落の風景を眺めながらJAZZの流れる贅沢な空間です。

今日も一応「自撮り」の準備はしてきたのですが、のんびり走っていると時間の余裕がなくなってしまい、「月うさぎ」の着いたのはコンサートが始まる予定の10分前、自転車仲間のVIVA2000さんがご家族連れで車でお見えでした。 「月うさぎ」にある樹齢100年とかの「月桜」、この下で何度かキャンプをした事があるのですが、満開の時に訪れるのは初めてです。

今日も一応「自撮り」の準備はしてきたのですが、のんびり走っていると時間の余裕がなくなってしまい、「月うさぎ」の着いたのはコンサートが始まる予定の10分前、自転車仲間のVIVA2000さんがご家族連れで車でお見えでした。 「月うさぎ」にある樹齢100年とかの「月桜」、この下で何度かキャンプをした事があるのですが、満開の時に訪れるのは初めてです。  定刻を少しまわってチェロコンサートは始まりました。 チェロは本倉信平さん、バッハの無伴奏チェロ組曲6番をメインに、春にちなんだ日本の曲や、アウベニス、コダーイ、リムスキー・コルサコフ等の構成です。

定刻を少しまわってチェロコンサートは始まりました。 チェロは本倉信平さん、バッハの無伴奏チェロ組曲6番をメインに、春にちなんだ日本の曲や、アウベニス、コダーイ、リムスキー・コルサコフ等の構成です。

何故か闖入者が、ねぎジャージに身を包んだ若干3名が(^_^)

何故か闖入者が、ねぎジャージに身を包んだ若干3名が(^_^)

コンサートが終わって聴きに来られた皆さんが帰られると「月うさぎ」には元の静けさが戻ってきます。 陽が暮れると残った私とVIVA2000さんご家族のためだけに「月桜」をライトアップしてくれました。

コンサートが終わって聴きに来られた皆さんが帰られると「月うさぎ」には元の静けさが戻ってきます。 陽が暮れると残った私とVIVA2000さんご家族のためだけに「月桜」をライトアップしてくれました。 贅沢な1日を過ごした後、今日は帰途ナイトランのつもりでしたから完全装備で、一谷峠を下り、真っ暗な中に飛び出してきた鹿には参りましたが、菟田野の旧街道を抜け、女寄を下って9時前に無事桜井へ戻ってきました、本日の走行90.1キロ。

3月5日、南紀古座川で始まった今年の桜巡り、「18きっぷ」遠征続きで行けなかった吉野山、最後の桜を求めて奥千本へ行ってきました。

3月5日、南紀古座川で始まった今年の桜巡り、「18きっぷ」遠征続きで行けなかった吉野山、最後の桜を求めて奥千本へ行ってきました。  車の少ないうちに吉野山へ上がってしまおうと、5時50分に桜井を出発し明日香村から芋峠へ。 上市町道路元標で足を止めただけで、上市橋を渡り県道37号で一気に吉野山へ。

車の少ないうちに吉野山へ上がってしまおうと、5時50分に桜井を出発し明日香村から芋峠へ。 上市町道路元標で足を止めただけで、上市橋を渡り県道37号で一気に吉野山へ。

竹林院から吉野大峯林道側を走り3時間余りで金峯神社の鳥居の処まで登ってきました。 シャトルバスが何度も往復してきていてまだ9時だと云うのに結構観光客が上がってきています。

竹林院から吉野大峯林道側を走り3時間余りで金峯神社の鳥居の処まで登ってきました。 シャトルバスが何度も往復してきていてまだ9時だと云うのに結構観光客が上がってきています。

自転車のままできるだけ奥千本近くまで行けないかと、吉野大峯林道をさらに登り青根ヶ峯の登り口まで来て、奥駈道(左)へ入ってみたのですが、やはり担ぎが必須の様で、せっかく登ってきたのですが引き返す事に、やはり最後の駐車スペースに置いて金峯神社の裏側へ登って行くのが一番良さそうです。

自転車のままできるだけ奥千本近くまで行けないかと、吉野大峯林道をさらに登り青根ヶ峯の登り口まで来て、奥駈道(左)へ入ってみたのですが、やはり担ぎが必須の様で、せっかく登ってきたのですが引き返す事に、やはり最後の駐車スペースに置いて金峯神社の裏側へ登って行くのが一番良さそうです。

ぐずぐずしていると金峯神社はすっかり観光客でごったがえしています。 ここから奥千本へは一周20分位の遊歩道が設定されているのですが、昨日の雨で結構ぬかるんでいます。 西行庵まで歩き暫しここで写真を撮りながら過ごします、写真はこちらで。

ぐずぐずしていると金峯神社はすっかり観光客でごったがえしています。 ここから奥千本へは一周20分位の遊歩道が設定されているのですが、昨日の雨で結構ぬかるんでいます。 西行庵まで歩き暫しここで写真を撮りながら過ごします、写真はこちらで。

吉野水分神社を経て上千本まで下りてきました。 時間が経って下へ行く程観光客が多くなると云う感じです、でも休日の事を思えば。 上千本も散り始めていて、ここから見下ろす中千本は既に花を散らせてしまっています。 やはり中千本が満開の頃にここへ上ってくるのが一番でしょうね。

吉野水分神社を経て上千本まで下りてきました。 時間が経って下へ行く程観光客が多くなると云う感じです、でも休日の事を思えば。 上千本も散り始めていて、ここから見下ろす中千本は既に花を散らせてしまっています。 やはり中千本が満開の頃にここへ上ってくるのが一番でしょうね。

観光客の間をすりぬけながら勝手神社前の馴染みの「静亭」まで下りてきました。 葛うどんと柿の葉寿司のセットを頂きまったり過ごします。 お腹が膨れると寝不足と奥駈道での押し歩きの疲れがどっと出てきました。

観光客の間をすりぬけながら勝手神社前の馴染みの「静亭」まで下りてきました。 葛うどんと柿の葉寿司のセットを頂きまったり過ごします。 お腹が膨れると寝不足と奥駈道での押し歩きの疲れがどっと出てきました。

勝手神社から下は車は通れなくなってますし、吉野山の混雑を避けて県道257号を才谷へ下り、秋野隧道から椿橋へ、いつもの定番コースで壺阪峠を越えて高取町へ、高取町道路元標で「自撮り」をしてから帰途に就きました。 本日の走行82.7キロ、なんと平均速度は13キロでした。

勝手神社から下は車は通れなくなってますし、吉野山の混雑を避けて県道257号を才谷へ下り、秋野隧道から椿橋へ、いつもの定番コースで壺阪峠を越えて高取町へ、高取町道路元標で「自撮り」をしてから帰途に就きました。 本日の走行82.7キロ、なんと平均速度は13キロでした。

ところで今日は幾つかニューアイテムがあったのですが… LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140、自由雲台、ミノウラのペダルスタンド付き携帯工具、コーナンの2WAYステンレスボトル、機会があればまたインプレッションを。

ところで今日は幾つかニューアイテムがあったのですが… LUMIX G VARIO 1:4-5.8/14-140、自由雲台、ミノウラのペダルスタンド付き携帯工具、コーナンの2WAYステンレスボトル、機会があればまたインプレッションを。

山口から帰ってきた時点で「青春18きっぷ」は後1回分残ってしまったが、有効期限の最終日10日のお天気は思わしくない。 10日に中央線薮原まで輪行して境峠を越えて奈川村道路元標を経て奈川渡ダムを経て松本泊、11日は塩尻市と岡谷市に残る現表を回って飯田泊、12日は三州街道を元標を巡りながら岡崎まで走り抜ける2泊3日280キロのプランを暖めていたのだが、どう考えてもお天気は味方はしてくれそうにない、いよいよ消化試合の「乗り鉄」の旅かと考えた挙句、天気の一番マシそうな金沢方面へとりこぼしている元標目当てに出掛ける事にした。

せっかくの「18きっぷ」だから能登半島まで行ってみたいところだが、さすがに戻ってこれないので金沢駅から歩いて10数分の石川郡は戸板村道路元標に向かう事に、しかし目標の戸板小学校が見つからない、GoogelMapをよくよく見てみると、そこにあるのは全くの更地、この都会のど真ん中で廃校でもあるまいと、丁度昼時なので近くのラーメン屋に入ってネットで情報収集すると、どうやら移転したらしい。 さらに10数分雨の中を歩いて行かなければならない様である。 さらにググっていると戸板公民館のブログに旧の戸板小学校内にあった道路元標の記事が、公民館の方が近いしそちらへ移転している可能性も無きにしも非ずなので、念のために小学校跡地を一回りした後に公民館を訪ねてみる事に。 いままでも現存情報がありながら現地に行くと見当たらない事は何度かあった、昨年も愛知県碧海郡の棚尾村道路元標がそうだったが、その時はその後に知多半島を回る予定だったので深追いできなかったが、案の定あとでネットで調べるとすぐ近くに移設保存されている事がわかり悔しい思いをしてしまった。 とにかく今回は時間の許す範囲で追っかけてみる事に。

戸板公民館は写真のような立派な建物。 戸板と云う地名が先程から気になって仕方がなかったが、よくよく考えるとあのアイ・オー・データ機器のある場所だったとは。 公民館には女性の職員だけがおられてブログの記事を書いただろう館長も主事も不在との事、元標の所在についてもこの公民館も近く移転するとの事で、ここへ持ち込まれている事はないだろうとの事であった。

結局は新しい小学校を訪れる事になるのだが、女性職員なのか先生なのかは所在については知らないとの事、幸い出てこられた校長先生とお話する機会を得たが、二宮金次郎像はこちらへ移設したが、道路元標に関しては知らないとの事、やはり公民館の館長が詳しいのでそちらへ尋ねてみるのが良いだろうとの返事だった。 公民館へは後日メールで問い合わせみる事にし戸板を後にした。

石川郡にはあと1基、額(ぬか)村道路元標が残っている、JRで西金沢まで行き、北陸鉄道石川線で乙丸駅へ、幸いこちらは歩いて10分程額束神社の境内と云うか道路に面した場所に現存していた。

石川郡にはあと1基、額(ぬか)村道路元標が残っている、JRで西金沢まで行き、北陸鉄道石川線で乙丸駅へ、幸いこちらは歩いて10分程額束神社の境内と云うか道路に面した場所に現存していた。

【1034】 2015/04/10 石川県 石川郡 額村(現 金沢市)

日本の道百選 萩市「菊屋横丁」

日本の道百選 萩市「菊屋横丁」

今日はまず萩町道路元標に立ち寄り、美祢郡の大田町道路元標を経て山陽本線の厚東(ことう)駅まで走って1238発に乗車し帰途に就く予定なのですが、走行距離は峠越えの55キロ程、昨夜萩市内に泊まったお陰で時間の余裕もありますしお天気も最高、早朝の観光客のいない時間を狙って萩市内をポタってみる事に、事前に何の情報も集めていなかったので宿にあった観光パンフレットをたよりに散策してみます、まずは萩町道路元標、高札場跡に保存されています。

今日はまず萩町道路元標に立ち寄り、美祢郡の大田町道路元標を経て山陽本線の厚東(ことう)駅まで走って1238発に乗車し帰途に就く予定なのですが、走行距離は峠越えの55キロ程、昨夜萩市内に泊まったお陰で時間の余裕もありますしお天気も最高、早朝の観光客のいない時間を狙って萩市内をポタってみる事に、事前に何の情報も集めていなかったので宿にあった観光パンフレットをたよりに散策してみます、まずは萩町道路元標、高札場跡に保存されています。

そして日本の道百選に選ばれていると云う「菊屋横丁」へ、横丁と云うのもちょっと変な感じもしますが、路地と云うには広過ぎますし、せっかくですから「自撮り」を、休日の昼間ではできない芸当でしょうね。 白壁の街並みを撮ったりしながら萩城址へと向かいます。

そして日本の道百選に選ばれていると云う「菊屋横丁」へ、横丁と云うのもちょっと変な感じもしますが、路地と云うには広過ぎますし、せっかくですから「自撮り」を、休日の昼間ではできない芸当でしょうね。 白壁の街並みを撮ったりしながら萩城址へと向かいます。

こちらも地元の方が散歩したりジョッキングをしたりと云う感じでです。 しかしKHS、輪行には手軽で良いのですがどうにも日本の風景には馴染まないヤツです(^_^;)

こちらも地元の方が散歩したりジョッキングをしたりと云う感じでです。 しかしKHS、輪行には手軽で良いのですがどうにも日本の風景には馴染まないヤツです(^_^;)

そろそろ走り出さないといけない時間です、市内のコンビニで補給をしてから萩駅へ、今では街の中心は東萩駅寄りになってしまい、無人駅となったレトロな旧駅舎は重要文化財となり「萩市自然と歴史の展示館」となっています

そろそろ走り出さないといけない時間です、市内のコンビニで補給をしてから萩駅へ、今では街の中心は東萩駅寄りになってしまい、無人駅となったレトロな旧駅舎は重要文化財となり「萩市自然と歴史の展示館」となっています

萩から山口市を経て防府へは「萩往還」と呼ばれる旧街道が通じていて、今日は前半はその道をたどって行く事になります、道の駅「萩往還公園」の手前から旧道へ入ると鹿背(かせ)隧道で小さな峠を越えます、このトンネルは国登録文化財で案内板によると「鹿背隧道は悴坂(かせがさか)峠を貫通する隧道で、長さ約182m、幅約4.2m、高さ約3.9mの規模を有した県内では他に類をみない石造トンネルである。 施工には地元萩・阿武地域だけではなく、周防大島町久賀や大分県安心院出身の石工が工事を請け負っている。 工事は明治16年(1883)に着工、翌明治17年(1884)に開通したという。 明治10年代の石造り道路隧道としては大変稀少であり、総延長も我国最大の長さを誇っている、素朴ではあるが重厚な味わいを持つ切り石積みの坑口、総石張りの内部はまさに壮観で、山口県下最初の洋風石造隧道として貴重である。 」とあります。

萩から山口市を経て防府へは「萩往還」と呼ばれる旧街道が通じていて、今日は前半はその道をたどって行く事になります、道の駅「萩往還公園」の手前から旧道へ入ると鹿背(かせ)隧道で小さな峠を越えます、このトンネルは国登録文化財で案内板によると「鹿背隧道は悴坂(かせがさか)峠を貫通する隧道で、長さ約182m、幅約4.2m、高さ約3.9mの規模を有した県内では他に類をみない石造トンネルである。 施工には地元萩・阿武地域だけではなく、周防大島町久賀や大分県安心院出身の石工が工事を請け負っている。 工事は明治16年(1883)に着工、翌明治17年(1884)に開通したという。 明治10年代の石造り道路隧道としては大変稀少であり、総延長も我国最大の長さを誇っている、素朴ではあるが重厚な味わいを持つ切り石積みの坑口、総石張りの内部はまさに壮観で、山口県下最初の洋風石造隧道として貴重である。 」とあります。  峠を下ると現在は萩市の一部となっていますが旧旭村、鄙びた風景が広がります。 やはり日本の風景に似合わないKHSです。 ここで「萩往還」とは別れ雲雀峠への道をとります、こちらも赤間関街道と呼ばれる旧街道で、それらしき峠への案内板があって一車線の舗装路がのびているのですが、ちょっと先々がヤバそうなのでここは県道を行く事にします。

峠を下ると現在は萩市の一部となっていますが旧旭村、鄙びた風景が広がります。 やはり日本の風景に似合わないKHSです。 ここで「萩往還」とは別れ雲雀峠への道をとります、こちらも赤間関街道と呼ばれる旧街道で、それらしき峠への案内板があって一車線の舗装路がのびているのですが、ちょっと先々がヤバそうなのでここは県道を行く事にします。  雲雀峠は大きく開かれた切り通しの峠、名前の割には雰囲気も何にもありません。 標高も知れているのですが、一応は陰陽分水嶺の峠です。 路肩に郡界標でしょうか、三角柱の標石が、美祢郡赤郷村、阿武郡明木村とありますから少なくとも昭和29年以前となります、改良された県道脇に再建されていて、現時点で5基の道路元標の現存が確認されている山口県ですが、この事からまだまだ未知の道路元標が残されている可能性があるかも知れません。

雲雀峠は大きく開かれた切り通しの峠、名前の割には雰囲気も何にもありません。 標高も知れているのですが、一応は陰陽分水嶺の峠です。 路肩に郡界標でしょうか、三角柱の標石が、美祢郡赤郷村、阿武郡明木村とありますから少なくとも昭和29年以前となります、改良された県道脇に再建されていて、現時点で5基の道路元標の現存が確認されている山口県ですが、この事からまだまだ未知の道路元標が残されている可能性があるかも知れません。  分水嶺を越えて既に瀬戸内側に下っているのですが小さな登り返しがあり、何となく峠の風情で記念碑や「奈良の大仏さまのふる里」なんて看板も建っています。 どうやら明治維新の古戦場で「呑水(のみず)峠」と云う由緒ある峠の様です。 「奈良の大仏さま…」云々は近くに奈良の大仏の再建時に銅を産出した銅山跡があるとの事です。

分水嶺を越えて既に瀬戸内側に下っているのですが小さな登り返しがあり、何となく峠の風情で記念碑や「奈良の大仏さまのふる里」なんて看板も建っています。 どうやら明治維新の古戦場で「呑水(のみず)峠」と云う由緒ある峠の様です。 「奈良の大仏さま…」云々は近くに奈良の大仏の再建時に銅を産出した銅山跡があるとの事です。  今日最後の目的地、美祢郡は大田町道路元標です。 裏面には「昭和二十七年六月」とあります、と云う事は道路元標が法的裏づけを失った現行の「道路法」が施行された年月と符合してしまいます、不可解ですね。

今日最後の目的地、美祢郡は大田町道路元標です。 裏面には「昭和二十七年六月」とあります、と云う事は道路元標が法的裏づけを失った現行の「道路法」が施行された年月と符合してしまいます、不可解ですね。  予定の厚東駅まで後20キロ程、予定通りの時間で進んでいますが、小郡まで10キロ余りの標識が出てきます、小郡へは二本木峠と云う峠を越えて行くのですが、回りの風景を眺めてみても大きな峠がある様な雰囲気でもありません。 調べてみると二本木峠は標高126mしかありません、現在の標高を考えると殆ど片峠の様子、厚東駅へはダム湖畔を走って行くルートですが、それより二本木峠を越えて小郡の新山口駅へ走った方が何となく楽そうな雰囲気、予定を変更して二本木峠へ向かう事に。 二本木峠を越える県道はほぼ平行して「山口秋吉台自転車道」が通じている様で、ただあまり利用はされていない様で、路面状況は良くはありません。 あえて下りで使う価値はなさそうですが、反対向きなら車に追われながら県道を登るなら自転車道を利用するのも良いかと。

予定の厚東駅まで後20キロ程、予定通りの時間で進んでいますが、小郡まで10キロ余りの標識が出てきます、小郡へは二本木峠と云う峠を越えて行くのですが、回りの風景を眺めてみても大きな峠がある様な雰囲気でもありません。 調べてみると二本木峠は標高126mしかありません、現在の標高を考えると殆ど片峠の様子、厚東駅へはダム湖畔を走って行くルートですが、それより二本木峠を越えて小郡の新山口駅へ走った方が何となく楽そうな雰囲気、予定を変更して二本木峠へ向かう事に。 二本木峠を越える県道はほぼ平行して「山口秋吉台自転車道」が通じている様で、ただあまり利用はされていない様で、路面状況は良くはありません。 あえて下りで使う価値はなさそうですが、反対向きなら車に追われながら県道を登るなら自転車道を利用するのも良いかと。

最初の予定では厚東駅1238発の岩国行きに乗車する予定でしたが、二本木峠を下りきった処で列車の時刻を確認してみると新山口駅1153発、無理すれば2本前のスジに乗れるではありませんか、後の接続はともかく新山口駅へ急ぐことに、駅に着いたのは23分前、ホームは跨線橋を渡った4番のりば、そこはKHSですがサイドバッグ装備、駄目元で輪行支度を、ご覧の通り乗車列車の写真を撮る余裕まで。

最初の予定では厚東駅1238発の岩国行きに乗車する予定でしたが、二本木峠を下りきった処で列車の時刻を確認してみると新山口駅1153発、無理すれば2本前のスジに乗れるではありませんか、後の接続はともかく新山口駅へ急ぐことに、駅に着いたのは23分前、ホームは跨線橋を渡った4番のりば、そこはKHSですがサイドバッグ装備、駄目元で輪行支度を、ご覧の通り乗車列車の写真を撮る余裕まで。 順当に行くと岩国、糸崎、岡山、姫路、大阪、王寺での乗り継ぎで「18きっぷ」のままで桜井に2218にたどり着けるのですが、時間帯から云っても岡山5分、姫路2分の接続はタイトです。 そこで遅くはなりますが糸崎で赤穂線経由の播州赤穂行きに乗車し、野洲行き新快速に乗り継ぐと云う技、お陰で全行程を座って2323桜井駅に無事帰投しました。

本日の走行57.7キロ、昨日の王寺駅までの自走を含めても100キロにも満たなかったですが。 道路元標以外の事は特に考えてなかったものの、萩の街を巡ったり、「萩往還」をたどったり、幾つか峠をGETしたりと有意義なツーリングになりました、機会があれば再びゆっくり訪れてみたいものです。

【1031】 2015/04/07 山口県 大島郡 蒲浦村 (現 周防大島町

【1032】 2015/04/08 山口県 阿武郡 萩町 (現 萩市)

【1033】 2015/04/08 山口県 美祢郡 大田村(現 美祢市)

新山口1153→1354岩国1355→1613糸崎1645→1927播州赤穂1931→2113大阪2143→2238奈良2254→2323桜井 8,750円分乗車

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

「月うさぎ」キャンプ3日目の朝、今日も最高のお天気です。 各自自分のテントや荷物を片付けながら朝食を済ませます。 今日は私、UG兄さん、九度山人さんが4サイド自走で帰途に就きますので撤収が早いのですが、陽射しのお陰でテントも充分に乾かす事ができました。

「月うさぎ」キャンプ3日目の朝、今日も最高のお天気です。 各自自分のテントや荷物を片付けながら朝食を済ませます。 今日は私、UG兄さん、九度山人さんが4サイド自走で帰途に就きますので撤収が早いのですが、陽射しのお陰でテントも充分に乾かす事ができました。  今回参加した自転車の一部ですが、(左上)UG兄さんの1958年エルス・キャンピング、(右上)九度山人さんのBSアトランティス、(左下)私のasuka700cツーリング、1999年だっけ、(右下)大黒屋さんのグランボア エトワール。

今回参加した自転車の一部ですが、(左上)UG兄さんの1958年エルス・キャンピング、(右上)九度山人さんのBSアトランティス、(左下)私のasuka700cツーリング、1999年だっけ、(右下)大黒屋さんのグランボア エトワール。  桜井を通り過ぎて横大路を八木までご一緒し、飛鳥川沿いの大和中央自転車道の入り口へ、ここでお昼にします。 おっさん2人がなにやら店を拡げてますので、前を通る人、自転車、単車、車、もしかしたら近鉄電車に乗っている人までが… ガン見して行きますので、事故らないかと心配になります。 お腹が一杯になった処でお別れ、私は桜井へと引き返します、本日の走行41.3キロ、距離は知れていますが年に何度できるかの4サイドでの充実したサイクでした。

桜井を通り過ぎて横大路を八木までご一緒し、飛鳥川沿いの大和中央自転車道の入り口へ、ここでお昼にします。 おっさん2人がなにやら店を拡げてますので、前を通る人、自転車、単車、車、もしかしたら近鉄電車に乗っている人までが… ガン見して行きますので、事故らないかと心配になります。 お腹が一杯になった処でお別れ、私は桜井へと引き返します、本日の走行41.3キロ、距離は知れていますが年に何度できるかの4サイドでの充実したサイクでした。