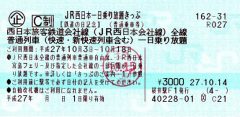

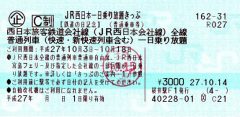

「青春18きっぷ」の時にしか遠出ができない貧乏輪行サイクリストとしては「18きっぷ」のない秋、鉄道の日前後に発売されるフリーきっぷが気になるのですが、半ばもう出ないと諦めていて、やはり出なかった「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」。2016年まで発売されていたこのフリー切符、画期的だったのは2015年に北陸新幹線開業により経営分離された北陸本線一部区間(IRいしかわ鉄道線全線、あいの風とやま鉄道線全線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン市振駅 – 糸魚川駅間)が利用エリアとして制定されていて1日分3,000円、「18きっぷ」より割高ですが金沢~糸魚川間を乗車するとそれだけで3,020円ですからかなりお得だったのです。今では関西から「18きっぷ」1日で行けなくなってしまった新潟県、糸魚川以遠はエリア外ですが、大糸線南小谷までの非電化区間はJR西日本ですから、そのまま乗れた訳です。

「青春18きっぷ」の時にしか遠出ができない貧乏輪行サイクリストとしては「18きっぷ」のない秋、鉄道の日前後に発売されるフリーきっぷが気になるのですが、半ばもう出ないと諦めていて、やはり出なかった「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」。2016年まで発売されていたこのフリー切符、画期的だったのは2015年に北陸新幹線開業により経営分離された北陸本線一部区間(IRいしかわ鉄道線全線、あいの風とやま鉄道線全線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン市振駅 – 糸魚川駅間)が利用エリアとして制定されていて1日分3,000円、「18きっぷ」より割高ですが金沢~糸魚川間を乗車するとそれだけで3,020円ですからかなりお得だったのです。今では関西から「18きっぷ」1日で行けなくなってしまった新潟県、糸魚川以遠はエリア外ですが、大糸線南小谷までの非電化区間はJR西日本ですから、そのまま乗れた訳です。

以降全国版が「鉄道の日記念」から「秋の乗り放題パス」と名前を変えて(2020年の利用期間 10月3日(土)~25日(日) 3日分7,850円)として発売されていますが、致命的なのは使用できるのは連続する3日間、全く話になりません。

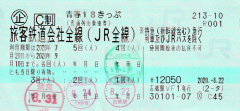

今年秋「コロナ過」で減収減益のJRが売り出したのが「どこでもドアきっぷ」、普通列車しか乗れない「18きっぷ」とは異なり、新幹線も特急も自由席なら乗り降り自由で、指定席も6回まで利用できます。2日間用がJR西日本に乗り放題(おとな:土休日12,000円、平日15,000円/こども:全日2,000円)、3日間用が(JR西日本、JR四国、JR九州3社に乗り放題で(おとな:土休日18,000円、平日20,000円

/こども:全日3,000円)。但し2人以上での購入と云う縛りが、大人2人でも買えますがターゲットは乗り鉄親子か(利用期間 10月1日(木)~12月25日(金))、まぁ私には使えないやつです。

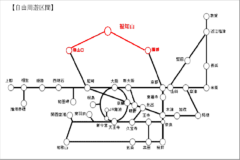

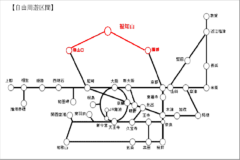

ところで毎シーズン発売されている「関西1デイパス」(1日3,600円)ですが、利用エリアの端っこになる我が町桜井から敦賀や上郡、篠山口まで往復乗車すれば元こそ取れますが、あまり魅力があるとは云えません。ところが今シーズン「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ 」が発売とあります、前者と違い利用が土休日限定ですが大人2,600円、子ども1,300円、それに連続する2日用が大あって(大人4,500円、子ども2,300円)、そして利用エリアが前者に比べて福知山線(篠山口~福知山間)と山陰本線の園部~福知山間が拡大されているのです(赤色部分)、ついでに紀勢本線側へも拡大せえよと云いたくもなりますが、連続する2日用で4,500円なら「18きっぷ」の2,370円/日より安くなりますし、3日連続でないなら利用シーンがあると云うもの、1泊2日で丹後半島なんて良いかななんて。利用期間は9月19日(土)~12月20日(日)の土休日、発売箇所に制限があるので要注意。

ところで毎シーズン発売されている「関西1デイパス」(1日3,600円)ですが、利用エリアの端っこになる我が町桜井から敦賀や上郡、篠山口まで往復乗車すれば元こそ取れますが、あまり魅力があるとは云えません。ところが今シーズン「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ 」が発売とあります、前者と違い利用が土休日限定ですが大人2,600円、子ども1,300円、それに連続する2日用が大あって(大人4,500円、子ども2,300円)、そして利用エリアが前者に比べて福知山線(篠山口~福知山間)と山陰本線の園部~福知山間が拡大されているのです(赤色部分)、ついでに紀勢本線側へも拡大せえよと云いたくもなりますが、連続する2日用で4,500円なら「18きっぷ」の2,370円/日より安くなりますし、3日連続でないなら利用シーンがあると云うもの、1泊2日で丹後半島なんて良いかななんて。利用期間は9月19日(土)~12月20日(日)の土休日、発売箇所に制限があるので要注意。

先日リクセン化した中華製のチープなフロントバッグですが、実はこの様な企みが… デモンタでは走行中は輪行袋はサドルにぶら提げる様にしていたのですが、あまりスマートではありませんし使い勝手も良くありません、その上サドルバッグ下のこの空間、折り畳んだ時にハンドルと干渉するのです。そこでリクセンカウルのシートポスト用アタッチメントを使い、走行時は輪行袋等を入れたサドルバッグとして使い、カメラや貴重品、細々としたものを入れている本来のフロントバッグは輪行時はショルダーとして使いますので、サドルバッグを空いたハンドル側に固定すれば全く邪魔になりませんし、至ってスピーディ。マルトの筒型輪行袋ですから輪行中に出し入れも可能、一石大鳥さんです。

先日リクセン化した中華製のチープなフロントバッグですが、実はこの様な企みが… デモンタでは走行中は輪行袋はサドルにぶら提げる様にしていたのですが、あまりスマートではありませんし使い勝手も良くありません、その上サドルバッグ下のこの空間、折り畳んだ時にハンドルと干渉するのです。そこでリクセンカウルのシートポスト用アタッチメントを使い、走行時は輪行袋等を入れたサドルバッグとして使い、カメラや貴重品、細々としたものを入れている本来のフロントバッグは輪行時はショルダーとして使いますので、サドルバッグを空いたハンドル側に固定すれば全く邪魔になりませんし、至ってスピーディ。マルトの筒型輪行袋ですから輪行中に出し入れも可能、一石大鳥さんです。

いわゆるフロントバッグ用のアタッチメントと互換性のあるキャディKR851、内蔵のナット側にスプリングが仕込まれてなかなかしっかり固定できます。なお同様の商品にエクステンダーCK810と云うのもありますが、こちらは私の使い方では寸法的に干渉してしまいます。ただ上下角の調整はできない為にシート角の分、私の用意したバッグでは後ろ側へ傾いてしまい、サドル下に空間ができて些か不細工な事になってます、その上せっかく縫い付けたテールランプ用のループも角度が。上下ははプレートの位置で調整もできますが角度は、また上げ過ぎるとハンドル側へ付けた場合の収まりが悪くなります。いずれにせよヤグラと千鳥の間にギリギリ収まっていると云う感じで、今少し工夫が必要です。

いわゆるフロントバッグ用のアタッチメントと互換性のあるキャディKR851、内蔵のナット側にスプリングが仕込まれてなかなかしっかり固定できます。なお同様の商品にエクステンダーCK810と云うのもありますが、こちらは私の使い方では寸法的に干渉してしまいます。ただ上下角の調整はできない為にシート角の分、私の用意したバッグでは後ろ側へ傾いてしまい、サドル下に空間ができて些か不細工な事になってます、その上せっかく縫い付けたテールランプ用のループも角度が。上下ははプレートの位置で調整もできますが角度は、また上げ過ぎるとハンドル側へ付けた場合の収まりが悪くなります。いずれにせよヤグラと千鳥の間にギリギリ収まっていると云う感じで、今少し工夫が必要です。

ご覧の様にハンドルの内側に上手く収まってくれます。キャラダイスのジップサドルロール(D14×W30cm 2リッター)あたりならガード付きにも似合うけど、リクセン化するのは勿体無いかな。

ご覧の様にハンドルの内側に上手く収まってくれます。キャラダイスのジップサドルロール(D14×W30cm 2リッター)あたりならガード付きにも似合うけど、リクセン化するのは勿体無いかな。

今年で25回目を迎える明日香村の「案山子コンテスト」、展示受付けが8月30日から行われているので覗きに行って来たのですが。

台風の心配があるので展示はまだまだ出揃っていません。

台風の心配があるので展示はまだまだ出揃っていません。

まだ10数体の展示でまだまだ寂しいです。

例年、時節柄と云った展示も…

ナースが11?のアマビエを率いると云うもの。

ナースが11?のアマビエを率いると云うもの。

9月21日までに投票が行われますので、作品もおいおい出揃うかと、その頃には彼岸花も色を添えてくれるかと。

9月21日までに投票が行われますので、作品もおいおい出揃うかと、その頃には彼岸花も色を添えてくれるかと。

過去の作品から

過去の作品から

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

2005年4月以来5年半使ってきたおかしな三脚ゴリラポッドSLR-ZOOM、集合写真とかで活躍してくれていたのですが、ジョイント部分にガタや緩さが目だってきたので、一回り小さな1Kキットを手に入れました。箱なし未使用品をメルカリで3,000円也。SLR-ZOOMは耐荷重3kgと云う事ですが、これはかなり無理があります、縦位置や長玉などバランスが悪いとどうにもなりません、ならばコンパクトさ優先をとりました。ついてきている雲台をどうするか悩んでいる処、そのあたり1Kキットのインプレッションはそのうちに。

2005年4月以来5年半使ってきたおかしな三脚ゴリラポッドSLR-ZOOM、集合写真とかで活躍してくれていたのですが、ジョイント部分にガタや緩さが目だってきたので、一回り小さな1Kキットを手に入れました。箱なし未使用品をメルカリで3,000円也。SLR-ZOOMは耐荷重3kgと云う事ですが、これはかなり無理があります、縦位置や長玉などバランスが悪いとどうにもなりません、ならばコンパクトさ優先をとりました。ついてきている雲台をどうするか悩んでいる処、そのあたり1Kキットのインプレッションはそのうちに。

以前はロードの時など丸めてサドルバッグに押し込んだりしたのですが、それがジョイント部を痛める原因になったのかも。こいつは真っ直ぐのばして24cm程、横長のサドルバッグにも無理なく載ります。ところが先日チョイスしたZefalの横長タイプのフレームバッグに収まってくれました、これは有り難い。

以前はロードの時など丸めてサドルバッグに押し込んだりしたのですが、それがジョイント部を痛める原因になったのかも。こいつは真っ直ぐのばして24cm程、横長のサドルバッグにも無理なく載ります。ところが先日チョイスしたZefalの横長タイプのフレームバッグに収まってくれました、これは有り難い。

あと届いたのはTPEAKのリビルドキットTRK-TMM01、長年ロードモーフとミニモーフを使ってきていますが、TOPEKは保守パーツが入手できるのが、ピストンのOリングは探せば安く買えそうですけど。信頼性ですが、過去ピストンの根元が折れた事が一度、壊れてもあまり不自由はないのですが、折り畳み式のベース部分が外れた事、私の使い方からすると必要充分だと満足しています。

あと届いたのはTPEAKのリビルドキットTRK-TMM01、長年ロードモーフとミニモーフを使ってきていますが、TOPEKは保守パーツが入手できるのが、ピストンのOリングは探せば安く買えそうですけど。信頼性ですが、過去ピストンの根元が折れた事が一度、壊れてもあまり不自由はないのですが、折り畳み式のベース部分が外れた事、私の使い方からすると必要充分だと満足しています。 ちょっと資材を買いに隣町のコーナン耳成店へ、サイクルスタンドができているではありませんか、これも嬉しい。

ちょっと資材を買いに隣町のコーナン耳成店へ、サイクルスタンドができているではありませんか、これも嬉しい。

いつもお世話になっている「しまうまプリント」、A4サイズフォトブック発売記念とかで、9月28日16時59分まで最大20%オフのキャンペーンをやっています(文庫版を除く)、ご注文の折は下のリンクからよろしく。

いつもお世話になっている「しまうまプリント」、A4サイズフォトブック発売記念とかで、9月28日16時59分まで最大20%オフのキャンペーンをやっています(文庫版を除く)、ご注文の折は下のリンクからよろしく。