さて今日は午前中に群馬県と埼玉県の道路元標を回れるだけ回り、JR高崎線籠原駅から東海道線経由で帰途に就く予定です。

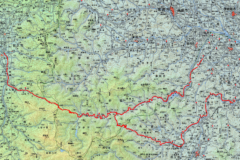

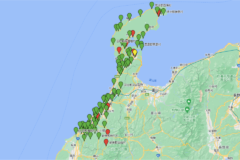

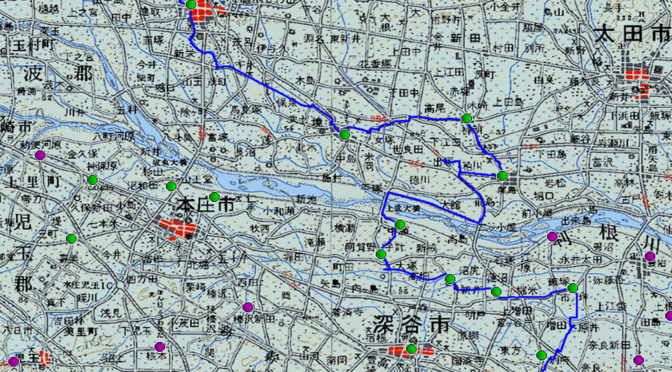

6時半には宿を出発、利根川の支流広瀬川沿いに走っている高崎伊勢崎自転車道を利用しながら、伊勢崎町、境町、木崎町、尾島町と群馬県下の4つの道路元標 を巡ります。この時点で8時半を回り、雲一つない空遮るもののない陽射しに気温はどんどん上がってきます。この後は利根川を渡り埼玉県に入るのですが、その前に最寄りのクロネコヤマトから余分な荷物を送っておこうと尾島営業所と休憩を兼ねて道の駅「おおた」へ向かいます。しかしこの時点で9時を回っていて、18きっぷだけで桜井へ帰るタイムリミット、籠原発 1113 は厳しくなってきました。

6時半には宿を出発、利根川の支流広瀬川沿いに走っている高崎伊勢崎自転車道を利用しながら、伊勢崎町、境町、木崎町、尾島町と群馬県下の4つの道路元標 を巡ります。この時点で8時半を回り、雲一つない空遮るもののない陽射しに気温はどんどん上がってきます。この後は利根川を渡り埼玉県に入るのですが、その前に最寄りのクロネコヤマトから余分な荷物を送っておこうと尾島営業所と休憩を兼ねて道の駅「おおた」へ向かいます。しかしこの時点で9時を回っていて、18きっぷだけで桜井へ帰るタイムリミット、籠原発 1113 は厳しくなってきました。

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

この先利根川右岸には多くの道路元標が残っていて午後から回れば後10基以上は稼げるのですがこの炎天下ではね、なおこれまでで1日での最高は2007年4月11日に兵庫県下で播但線に沿って17基を回ったのが最多記録かと。とにかく3月12日に取りこぼした処まで回る事ができましたが「18きっぷ」だけで帰る事は断念。

この先利根川右岸には多くの道路元標が残っていて午後から回れば後10基以上は稼げるのですがこの炎天下ではね、なおこれまでで1日での最高は2007年4月11日に兵庫県下で播但線に沿って17基を回ったのが最多記録かと。とにかく3月12日に取りこぼした処まで回る事ができましたが「18きっぷ」だけで帰る事は断念。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

奈良桜井までは籠原1307→1607熱海1617→1822掛川1840→1846豊橋1948→2042名古屋、既に18きっぷだけでは桜井まで帰れませんので名古屋から近鉄利用となるのですが、最終の急行が2049、名古屋の7分は問題ないとしても、輪行袋を担いでの豊橋乗換2分は厳しいです。万が一の場合は2130発の大阪難波行近鉄特急と云う事に。

ところで籠原駅1307発の熱海行、接触事故とかで遅れていて籠原仕立ての1313発湘南新宿ライン国府津行が先に発車する事に、国府津着は1545、熱海、静岡と乗り継いで浜松で1307発のスジに追いつくのですが。遅れている電車を待つか一歩でも先に進んでおくかの選択が悩ましい処。

結局咄嗟の判断で国府津行きに乗る事に、冷房の良く効いた車内でウトウトしたしまい、都内を通過していた記憶はありません。国府津まで乗るとホームを渡らなくてはならなくなるので一駅手前の二宮駅で国府津以遠へ行く次の列車を待ちますが、やってきたのはなんと遅れていた籠原1307発の熱海行でした、ただ輪行袋を担いで乗り込むには少々気を使う混み具合、なんと今夜は熱海で洋上花火大会なんだとか。

二宮からは熱海、掛川 1840 発と乗り継ぎロングシート地獄からやっと解放され、籠原で買ったお弁当をようやく食べる事ができました、昨日受け取ったヘッドフォンもあまり座れなかったのと眠たいのでまり退屈しのぎのお供にはならなかった様な。(写真は愛野~袋井の車中から)

二宮からは熱海、掛川 1840 発と乗り継ぎロングシート地獄からやっと解放され、籠原で買ったお弁当をようやく食べる事ができました、昨日受け取ったヘッドフォンもあまり座れなかったのと眠たいのでまり退屈しのぎのお供にはならなかった様な。(写真は愛野~袋井の車中から)

その後豊橋での接続は無理せず諦めて、2100発の「ひのとり」は割高なので2130近鉄特急とオンライン予約、名張で高安行き最終に乗り継いで 2337 ようやく桜井に辿り着きました。近鉄を含め乗車時間10時間24分、青春18きっぷを7,150円分乗車。

本日の走行53.0キロ

本日の収穫

【1157】 群馬県 佐波郡 伊勢崎町(現 伊勢崎市)

【1158】 群馬県 佐波郡 境町(現 伊勢崎市 )

【1159】 群馬県 新田郡 木崎町(現 太田市)

【1160】 群馬県 新田郡 尾島町(現 太田市)

【1161】 埼玉県 大里郡 中瀬村(現 深谷市)

【1162】 埼玉県 大里郡 八基村(現 深谷市)

【1163】 埼玉県 大里郡 大寄村(現 深谷市)

【1164】 埼玉県 大里郡 明戸村(現 深谷市)

【1165】 埼玉県 大里郡 太田村(現 熊谷市)

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。 宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。