世間は3連休の方も多い様ですが、私は3日と5日が出勤で何処へも行けず、結構なお天気が恨めしい限り。なんでもすみれちゃんを筆頭にゆるゆるCCの有志は信州は小熊黒沢林道へ行っているとか、くそっ熊に食われっちまえ!と。

ところで暫く輪行ツーリングの予定はないのですが、現在輪行袋は幾つかあって主に使っているのは OSTRICHの L-100 とデモン太用にマルトのZD(筒型タイプ)の上部をスナップ止めに加工して使っている2つです。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そしてエンド幅の違う車種に対応させる為に自在エンド金具を用意してあるのですが、最近のエンド保護金具は今時のロングケージに対応する為に背が高くなっています。実際asuka号とErba号はそちらの方が使い勝手が良いので出番が多くなってしまいました、エンド幅の狭い延陽伯号の時は自在金具を持って行くので、間違えると話になりませんので、袋と金具はセットにしておきたい処。

そうなると輪行袋がもう一つあれば良いのですが、24吋の延陽伯号と云えども以前KHSで使っていたチビ輪では窮屈すぎます。そこで埃を被っている OSTRICHのE-10(Emu) が目に留まりました。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

ところがこいつが曲者でして、縫製が悪くてファスナーを縫い付けている処が解れてくるのです。輪行支度中に解れた生地がファスナーに絡まって閉まらなくなったりと、急いでる時に腹立たしい事極まりない代物なんです。Facebookのお友達の中に同色の Emu を使っている人がいて、やはり解れてきたそうです。明らかにロット不良ですね、今も現行商品ですのでご注意を、同社の製品はあまり好きではないのですが、品質はこんなもんなんでしょうね。

いつまでも使えないものをおいておくのも、そこで思いついたのはテントやレインウェアの補修用に使うシームテープを解れてくるファスナーを縫い付けている部分に貼り付けてしまおうと云うもの。油汚れの付いた輪行袋をよく洗濯して拡げます。シームテープの使用方法は本来の目的に使う場合となんら変わりはありません、あて布をしながら低温のアイロンでテープ接着面を溶着させる訳です、簡易な裾上げテープと同じですね、ただ貼り付ける距離が長いのでちょっとコツが要りますね、アイロン台があればバッチリ。

テープの分だけゴワゴワ感がありますが、畳んで保管していてもテープが剥がれてこなかったら成功と云う事で、乞う御期待。

「輪行」タグアーカイブ

名前が変わって使えないやつに「秋の乗り放題パス」

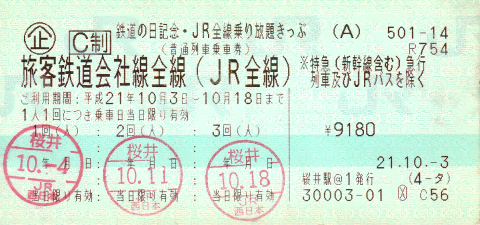

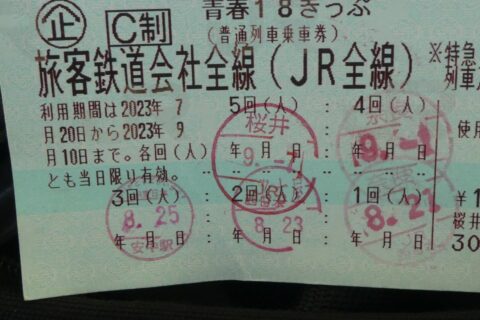

画像は2011年以前「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として発売されていたもの。

画像は2011年以前「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として発売されていたもの。

青春18きっぷの発売されない秋、学生の休みがありませんし、行楽シーズンの稼ぎ時ですから判らなくもないのですが、実際「18きっぷ」の利用者って乗り鉄を除けば、高齢男性一人旅とおばちゃんグループが多い様な。今や高齢化時代「第2の青春65きっぷ」でも出して貰いたい処、

その秋のシーズンですが「秋の乗り放題パス」7,850円なるものが発売されています、2011年以前は「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」として3回分のフリー切符として発売されていた事もあり、利用期間が鉄道の日(以前の鉄道記念日)を挟んだ約2週間で、今年2023年の場合はは10月7日(土)から22日(日)の間となっています(発券は20日まで)。「18きっぷ」より割高なものの子供料金の設定がありました。以前は「18きっぷ」同様の利用方法だったのですが、ところが「秋の乗り放題パス」と名前を変えてから、利用は連続する3日間、購入時に利用開始日を指定(1回に限り変更可)すると云う事になってしまいました。連続する3日と云うのは乗り鉄ならともかく、私の様な輪行サイクリストには中1日を無駄にでもしない限り使えないシロモノ、と云う訳で「秋の乗り放題パス」となってからは一度も利用した事がありません。

ところで石川県下に未踏の道路元標が9基残っています(図赤印)、来春には北陸新幹線で石川県には行けなくなるので、この秋に幾つかは回っておきたい処、そこで「秋の乗り放題パス」の利用を考えてみたのです、しかしなかなか丸々3日の休みは取れません、確保できたのが10/12,13と10/19,20。未明に奈良まで自走し午前中に羽咋まで輪行して穴水まで4基の道路元標を巡って70キロ程走り、のと鉄道の部分は料金が必要ですが金沢まで輪行して1泊、翌日にほぼR157を走り越前大野まで80キロ余り、未乗の越美北線で輪行するも良し、余裕があれば福井市まで走り抜けてもと考えていたのですが…

ところで石川県下に未踏の道路元標が9基残っています(図赤印)、来春には北陸新幹線で石川県には行けなくなるので、この秋に幾つかは回っておきたい処、そこで「秋の乗り放題パス」の利用を考えてみたのです、しかしなかなか丸々3日の休みは取れません、確保できたのが10/12,13と10/19,20。未明に奈良まで自走し午前中に羽咋まで輪行して穴水まで4基の道路元標を巡って70キロ程走り、のと鉄道の部分は料金が必要ですが金沢まで輪行して1泊、翌日にほぼR157を走り越前大野まで80キロ余り、未乗の越美北線で輪行するも良し、余裕があれば福井市まで走り抜けてもと考えていたのですが…

■ 奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀0742→0838福井0841→1002金沢1131→1222羽咋 所要7時間34分 5,440円分乗車

■ 穴水1902→1946七尾2008→2143金沢 1,170円分乗車(別途のと鉄道穴水→和倉温泉690円)

■ 越前大野1709→1759越前花堂1821→1906敦賀1919→2104京都2113→2215奈良2257→2325桜井 所要6時間16分 4,510円分乗車

確かに11,120円分乗車する訳ですから7,850円の元は取れている訳なんですが「18きっぷ」なら2回分相当の4,820円で済む訳ですからね、貧乏症所以のせいか何か損する気分なんですよね、せめて3連休があればネェ…

実は夏のシーズンの時にも考えていたのですが、R157は2001年10月にasuka号で走っているのですが3度の輪行を考えると、とは云え延陽伯号やデモン太で標高700mの谷トンネル 1462.5m)を越えて80キロ以上近く走るのは、と云う訳でErba号の復帰を待っていたのですが…

今年2度やっているとは云えこの季節になって未明に奈良駅まで自走する事を考えると、まず今週は挫折してしまいました。

2023年夏 18きっぷ輪行旅総括

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…

今夏の「18きっぷ輪行旅」の総括です。7回分を利用、5の倍数ではありませんが、売ったり買ったりしますので。2泊3日が2回と日帰りが3回、もう少し回りたかったのですが、後半の不安定な天気と休みがシンクロしなかったもので、来春には3セク化で行けなくなる石川県は行っておきたかったのですが…

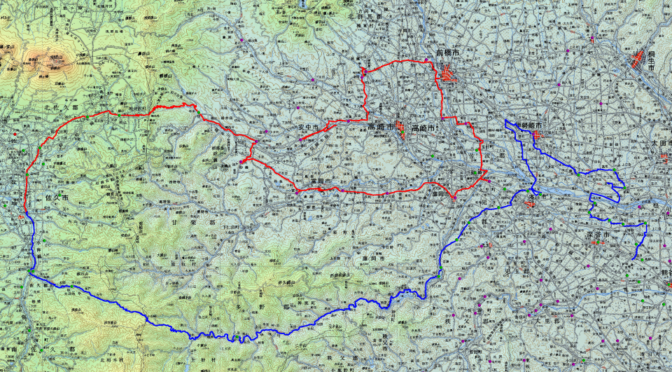

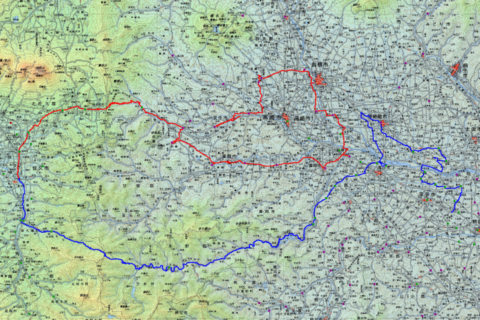

余談になりますが、上図は青線が自転車で走った区間である事は云うまでもないのですが、ふと思ったのは輪行した区間を点線とかで表現したい、すなわち鉄道での経路部分をKML等で出力する、ところがこれができない。探してみると GPS Visualizer と云うツールを使うとできるらしい、試してみると現在はGoogleMap APIキーを求められる、これは想定外の課金が怖くて止めたので、使えないので頓挫。そうなると余計にやりたくなってきている。ないか良いアイデアはないだろうか。

7月26-28日

7月26-28日

2023年夏 18きっぷ輪行旅「リベンジ関東遠征」

7月26日 (桜井0952→1020名張1024→1149近鉄名古屋)名古屋1224→1340中津川1415→1621塩尻1659→1758小淵沢1801→1951中込 所要11時間59分 内JR 5,170円分乗車

7月27日 中込~十石峠~伊勢崎 走行123.2キロ

7月28日 伊勢崎~籠原駅 走行53.0キロ

籠原1313→1541二宮1546→1630熱海→掛川1840→1846豊橋2004→2058名古屋(近鉄名古屋2130→名張→桜井2337) 所要時間10時間24分 内JR 7,150円分乗車

8月21日

2023年夏 18きっぷ輪行旅「北陸本線廃線跡 山中越」

~奈良駅 走行21.0キロ

奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀0742→0757今庄 所要3時間9分 2,640円分乗車

今庄駅~山中越~敦賀市内~敦賀駅/桜井駅~ 走行51.2キロ

敦賀1523→1657京都1707→1751奈良1812→1845桜井 所要3時間22分 2,640円分乗車 計5,280円乗車

8月23-25日 2023年夏 18きっぷ輪行旅「リベンジ関東遠征 Part.2」

8月23-25日 2023年夏 18きっぷ輪行旅「リベンジ関東遠征 Part.2」

8月23日 (桜井0952→1020名張1024→1149近鉄名古屋)名古屋1224→1340中津川1415→1621塩尻1659→1758小淵沢1801→1951中込 所要11時間59分 内JR 5,170円分乗車

8月24日 中込~軽井沢~碓氷峠~富岡~前橋 走行122.4キロ

8月25日 前橋~安中駅 走行53.0キロ

安中1029→1041高崎1054→1225籠原1241→1457熱海1519→1728掛川1738→1843豊橋1903→1958名古屋(近鉄名古屋2010→伊勢中川→2225桜井) 所要時間11時間56分 内JR 8,030円分乗車

9月1日 2023年夏 18きっぷ輪行旅「敦賀から三方五湖」

~奈良駅 走行21.4キロ

奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀 所要2時間52分 2,310円分乗車

敦賀駅~三方五湖~上中駅 走行74.2キロ

上中1744→1846東舞鶴1850→1919綾部1928→2029園部2040→2128京都2137→2232奈良2257→2325桜井 所要5時間41分3,740円分乗車 計6,050円乗車

桜井駅~

9月7日 2023年夏 18きっぷ輪行旅「兵庫県の道路元標」

桜井0543→0616奈良0619→0627木津0640→0836西宮名塩0846→0853道場 所要時間3時間10分 1,690円分乗車

道場駅~奥吉川村道路元標~社町道路元標~大和村道路元標~西脇市駅 走行75.43キロ

西脇市1645→1731加古川1736→1822尼崎1836→1903放出 所要時間2時間18分 1,980円分乗車

放出2056→2136奈良2204→2241畝傍 所要時間1時間45分770円分乗車 計4,440円分乗車 畝傍駅~

7回分で41,290円分乗車、待ち時間を含めて68時間35分乗っていた計算になりますが、走っていた時間はざっと40時間程。

そうそう2回目を駅の窓口で求めた時にアンケートが付いていました。ネットで「青春18きっぷ」の先行きを心配する書き込みがありましたが、このアンケートは今に始まった事でもないので、ご心配なく。JRにすれば特になにもせずに売上が上がるので無くすなんて事はありえないでしょう、しかし実際に何枚売れているかとかJR6社にどのように配分されているのか知りたい処ではあります。一説によると「18きっぷ」の売上は年間80億円に及ぶとか、すると枚数は… アンケートの回収率、こんな原始的なアンケート集計だとサンプリング数も知れている、となると意味があるのでしょうかねぇ…

2023年夏 18きっぷ輪行旅 おまけ

加古川駅で 1736 発敦賀行新快速に乗換、加古川駅って姫路駅同様にローカル線区からの乗換改札があるのが輪行袋を担いでいると邪魔くさいのですよね。新快速に乗ってから思いついたのが、4月に放出に開店した「祝日麦酒」に寄って行こうと… 5月に島ヶ原でのキャンプでアリオリの竹元さんに教えて貰ったのですが、「月うさぎキャンプ」にも参加された事のあるOさんが放出駅前でクラフトビールのお店を開いたとの事、なかなか行く機会もないですし、東西線経由で放出で途中下車すれば、輪行袋を担いででも駅近で知り合いの店なら大丈夫でしょうと、尼崎で京田辺行区間快速に乗り換えます。

加古川駅で 1736 発敦賀行新快速に乗換、加古川駅って姫路駅同様にローカル線区からの乗換改札があるのが輪行袋を担いでいると邪魔くさいのですよね。新快速に乗ってから思いついたのが、4月に放出に開店した「祝日麦酒」に寄って行こうと… 5月に島ヶ原でのキャンプでアリオリの竹元さんに教えて貰ったのですが、「月うさぎキャンプ」にも参加された事のあるOさんが放出駅前でクラフトビールのお店を開いたとの事、なかなか行く機会もないですし、東西線経由で放出で途中下車すれば、輪行袋を担いででも駅近で知り合いの店なら大丈夫でしょうと、尼崎で京田辺行区間快速に乗り換えます。

お店は放出駅北側、シャッター商店街になっていた古い商店街の一角にあります、幸い神戸で降っていた雨はまだ大丈夫な様です。外からも見える醸造タンクにサイドバッグを付けた自転車。

お店は放出駅北側、シャッター商店街になっていた古い商店街の一角にあります、幸い神戸で降っていた雨はまだ大丈夫な様です。外からも見える醸造タンクにサイドバッグを付けた自転車。

カウンタバーと聞いていたのですが、想像していたより広くて落ち着けます。クラフトビールは自社醸造の「花天エール」「ライチエール」「はらんきょサワー」の3種類の他にゲストビールが幾つか、結局Mサイズで3種類を飲み比べしてきました。

木津経由の直通奈良行きは最終近くまでないので、2056 発おおさか東線経由奈良行き直通快速で。それでも桜井線では最終になるのですがね。放出駅で奈良行を待っていると検測車DEC741が、いわゆる在来線版ドクターイエロー、クモヤ443の後継ですがハイブリッド車両です、良い事あるかな。

木津経由の直通奈良行きは最終近くまでないので、2056 発おおさか東線経由奈良行き直通快速で。それでも桜井線では最終になるのですがね。放出駅で奈良行を待っていると検測車DEC741が、いわゆる在来線版ドクターイエロー、クモヤ443の後継ですがハイブリッド車両です、良い事あるかな。

奈良で桜井線(万葉まほろば線)に乗り換えたまでは良かったのですが、気が付いたら香久山駅を出た処、次の畝傍駅で下車、既に上り下りも終電、近鉄の最終は日付が変わるまであるのですが、歩くなら高田まで行ってしまった方が近かったし雨も降っていません、すっかり酔いも醒めて延陽伯号を再び組み立てて桜井まで走る事に(-_-;) まぁ午前様になる前には帰投、本日の走行は80キロ超に。

2023年夏 18きっぷ輪行旅「兵庫県の道路元標」

「18きっぷ」の残り1回分、6〜7日と連休なので石川県の未修の道路元標巡り他を画策していたのですが、お天気が良さそうなのは7日だけ、さすがに1日では無理があるのと「北陸3県デジタルスタンプラリー」も面白くないので、天気の良さそうな方角に矛先を変える事に。兵庫県下の道路元標は早い時期に殆ど回り終えているのですが、その後見つかったものとかで数ヵ所残っています、そこで今回は美嚢郡奥吉川村、加東郡社町、加西郡大和村の3ヶ所を回ることにし、福知山線の道場駅からスタートする事にします。

「18きっぷ」の残り1回分、6〜7日と連休なので石川県の未修の道路元標巡り他を画策していたのですが、お天気が良さそうなのは7日だけ、さすがに1日では無理があるのと「北陸3県デジタルスタンプラリー」も面白くないので、天気の良さそうな方角に矛先を変える事に。兵庫県下の道路元標は早い時期に殆ど回り終えているのですが、その後見つかったものとかで数ヵ所残っています、そこで今回は美嚢郡奥吉川村、加東郡社町、加西郡大和村の3ヶ所を回ることにし、福知山線の道場駅からスタートする事にします。

兵庫県を始め西の方へ向かう時はどうしても大阪駅での乗り換えが絡んできます、特に平日ですと通勤時間帯と重なります。ただ学研都市線と東海道山陽本線、福知山線との間に直通があるので、所要時間が多少かかりますが大阪府下を乗ったまま通過する事ができます。桜井発の始発に乗車、奈良で京都行きに乗り継ぎ、木津から福知山線の新三田行き快速に、道場駅は停まりませんので、西宮名塩で各停に乗り継ぎます。

兵庫県を始め西の方へ向かう時はどうしても大阪駅での乗り換えが絡んできます、特に平日ですと通勤時間帯と重なります。ただ学研都市線と東海道山陽本線、福知山線との間に直通があるので、所要時間が多少かかりますが大阪府下を乗ったまま通過する事ができます。桜井発の始発に乗車、奈良で京都行きに乗り継ぎ、木津から福知山線の新三田行き快速に、道場駅は停まりませんので、西宮名塩で各停に乗り継ぎます。

生瀬〜道場間は1986年に武庫川の渓谷をトンネルで突っ切る現在の新線に切り替えられ、西宮名塩もその時に新しくできた駅なのです。道場駅に到着、辺りはのどかな田園風景が広がっているのですが、ここは神戸市なんです。

生瀬〜道場間は1986年に武庫川の渓谷をトンネルで突っ切る現在の新線に切り替えられ、西宮名塩もその時に新しくできた駅なのです。道場駅に到着、辺りはのどかな田園風景が広がっているのですが、ここは神戸市なんです。

せっかく近くを通りますので有馬郡の道場村道路元標を再訪します、JR道場駅からは結構離れている神戸電鉄の電鉄道場駅近くの古い街並みの中にあります、2007年5月以来、変わりはない様ですが後ろのお宅は酒屋さんだったのですが、廃業されてしまった様です、道路元標は100年余り、この家並みの変わり様を見てきたのですね。

せっかく近くを通りますので有馬郡の道場村道路元標を再訪します、JR道場駅からは結構離れている神戸電鉄の電鉄道場駅近くの古い街並みの中にあります、2007年5月以来、変わりはない様ですが後ろのお宅は酒屋さんだったのですが、廃業されてしまった様です、道路元標は100年余り、この家並みの変わり様を見てきたのですね。

今日は前半は概ね六甲山地の北側を横断する県道17号西脇三田線を走るのですが、この県道大型車が多いのが難点、途中で美嚢郡の奥吉川村道路元標へ。

今日は前半は概ね六甲山地の北側を横断する県道17号西脇三田線を走るのですが、この県道大型車が多いのが難点、途中で美嚢郡の奥吉川村道路元標へ。

中国道をくぐって歩道をを走っていた処でパンク、木陰を探してチューブ交換。関東沖に進んだ台風13号の影響かこの辺りから北西からの向かい風に苦しめられる事に。

中国道をくぐって歩道をを走っていた処でパンク、木陰を探してチューブ交換。関東沖に進んだ台風13号の影響かこの辺りから北西からの向かい風に苦しめられる事に。

加東郡の社(やしろ)村道路元標は加東市明治館として保存されている元加東郡公会堂敷地内に保存されています。

加東郡の社(やしろ)村道路元標は加東市明治館として保存されている元加東郡公会堂敷地内に保存されています。

3つ目の大和村道路元標まで加古川の支流野間川、さらにその支流大和川に沿う様に、ほぼ県道34号西脇八千代市川線を遡ります、(写真右)大和川です。

3つ目の大和村道路元標まで加古川の支流野間川、さらにその支流大和川に沿う様に、ほぼ県道34号西脇八千代市川線を遡ります、(写真右)大和川です。

大和村道路元標は2016年に廃校となった多可町立八千代西小学校の正門脇の植え込みの中に保存?されています。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」によると元の位置(柳小字柳596-5から500m北の小学校へ移転とあります。小学校の銘板はそのまま跡地には民間の会社か入っている様です。

大和村道路元標は2016年に廃校となった多可町立八千代西小学校の正門脇の植え込みの中に保存?されています。藤原勝永著「兵庫県の道路元標」によると元の位置(柳小字柳596-5から500m北の小学校へ移転とあります。小学校の銘板はそのまま跡地には民間の会社か入っている様です。

近くに「なごみの里 山都」と云うのがあって食事もできます、なんでも大石内蔵助所縁の地だとか。この先の舟坂峠(船坂トンネル 656m)を越えて播但線の福崎まで走る案もあったのですが、雲行きも怪しいですし、既に15時を回ってしまったので西脇町駅 1645 発で帰途に就こうと素直に来た道を折り返します。

近くに「なごみの里 山都」と云うのがあって食事もできます、なんでも大石内蔵助所縁の地だとか。この先の舟坂峠(船坂トンネル 656m)を越えて播但線の福崎まで走る案もあったのですが、雲行きも怪しいですし、既に15時を回ってしまったので西脇町駅 1645 発で帰途に就こうと素直に来た道を折り返します。

西脇町駅まで下り基調の15キロ、ぴったりかなと思って走っていたら今日2度目のパンク。西脇町 1645 の次の登りは 1751 かぁ…

西脇町駅まで下り基調の15キロ、ぴったりかなと思って走っていたら今日2度目のパンク。西脇町 1645 の次の登りは 1751 かぁ…

西脇町駅前には 1615 に到着、走行75.43キロ、輪行支度を済ませ無事に 1645 発に乗車、久しぶりに103系の乗り心地の悪さを堪能。西脇でコンビニに寄る余裕もなかったのですが、よくよく考えると道場駅出発時にカレーパンを1個食っただけで昼飯抜き、「18きっぷ」だけで帰るとして桜井は 2029 着かぁ… おまけに続く

西脇町駅前には 1615 に到着、走行75.43キロ、輪行支度を済ませ無事に 1645 発に乗車、久しぶりに103系の乗り心地の悪さを堪能。西脇でコンビニに寄る余裕もなかったのですが、よくよく考えると道場駅出発時にカレーパンを1個食っただけで昼飯抜き、「18きっぷ」だけで帰るとして桜井は 2029 着かぁ… おまけに続く

【1180】 兵庫県 美嚢郡 奥吉川村(現 三木市)

【1181】 兵庫県 加東郡 社町(現 加東市)

【1182】 兵庫県 加西郡 大和村(現 多可町)

2023年夏 18きっぷ輪行旅「敦賀から三方五湖」

本来は先月21日の「北陸本線廃線跡 山中越」の続きで28日に行くつもりだったのが… 今年の夏は疲れがとれませんわ、月が変ってしまいましたが、敦賀から三方五湖に向かいます。今回は三方五湖を巡る一部の路面状況が心配でしたので延陽伯号ではなくデモン太で。

本来は先月21日の「北陸本線廃線跡 山中越」の続きで28日に行くつもりだったのが… 今年の夏は疲れがとれませんわ、月が変ってしまいましたが、敦賀から三方五湖に向かいます。今回は三方五湖を巡る一部の路面状況が心配でしたので延陽伯号ではなくデモン太で。

前回同様に奈良駅 0448 発の始発に乗るために桜井から20キロ余り、上ツ道を自走します。真夜中とは云え街灯に照らされた旧街道が続き、加えて今夜は月明かり、涼しくて気持ちが良いのですが、早起きと云うか殆ど寝る時間が無いのが。

奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀、近江塩津での乗り換えを無事こなせば、8時前には敦賀に着いてしまいます。今津で京都よりに移動しておいて2両編成の米原行きの最後尾に乗り込み、塩津でさっさと下りて狭い地下道を急ぐのがキモです。

奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀、近江塩津での乗り換えを無事こなせば、8時前には敦賀に着いてしまいます。今津で京都よりに移動しておいて2両編成の米原行きの最後尾に乗り込み、塩津でさっさと下りて狭い地下道を急ぐのがキモです。

来春の北陸新幹線延伸開業も3月16日と昨日発表された敦賀ですが、相変わらず9600の動輪の前で輪行支度を解く事に、些か曇り空、大丈夫かなぁ…

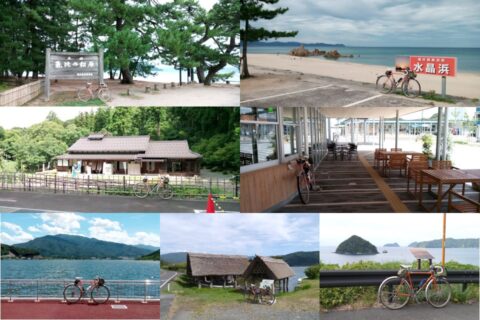

今回は風光明媚な三方五湖と云う事で「自撮り」の準備と「北陸3県デジタルスタンプラリー」のチェックポイント巡りがテーマです。まずはチェックポイントの気比の松原に立ち寄ってから敦賀半島を中途半端に回る県道33号佐田竹波敦賀線へ、「わかさいくる」のブルーのサインが引かれています。

馬背(まじょう)峠トンネル(1,405m)で敦賀半島を横断します、峠への旧道は塞がれている様です。

馬背(まじょう)峠トンネル(1,405m)で敦賀半島を横断します、峠への旧道は塞がれている様です。

ダウンヒルで水晶浜へ、ここもチェックポイントですが、対岸の原発が複雑ですね、その見返りと云うか早くから道路は良くなって、裕福な地元自治体によるハコモノもあちらこちらに。雲は途切れてきて降られる心配はなさそうです、それはそれで陽射しが入ると途端に暑くなります、それでも9月を感じさせますね。

ダウンヒルで水晶浜へ、ここもチェックポイントですが、対岸の原発が複雑ですね、その見返りと云うか早くから道路は良くなって、裕福な地元自治体によるハコモノもあちらこちらに。雲は途切れてきて降られる心配はなさそうです、それはそれで陽射しが入ると途端に暑くなります、それでも9月を感じさせますね。

トイレ休憩を兼ねて道の駅「若狭美浜はまびより」へ、JR小浜線美浜駅前にあってかなり立派な施設です。夏休み明けの午前中とあってか空いていてスタッフの数がやけに目立ちます。パンケーキにスパゲティとお洒落なメニューしかないのですが、この先の目当てもないのでここで早いお昼にはします、しかし豚肉とキャベツのホワイトソースにアイスコーヒーLサイズで1.628円とはちと高い。

トイレ休憩を兼ねて道の駅「若狭美浜はまびより」へ、JR小浜線美浜駅前にあってかなり立派な施設です。夏休み明けの午前中とあってか空いていてスタッフの数がやけに目立ちます。パンケーキにスパゲティとお洒落なメニューしかないのですが、この先の目当てもないのでここで早いお昼にはします、しかし豚肉とキャベツのホワイトソースにアイスコーヒーLサイズで1.628円とはちと高い。

12時過ぎに三方五湖へ、写真は久々子(くぐし)湖畔と日向(ひるが)漁港。なお日向湖は海水、久々子、水月、菅湖は汽水湖、三方湖は淡水湖です。

12時過ぎに三方五湖へ、写真は久々子(くぐし)湖畔と日向(ひるが)漁港。なお日向湖は海水、久々子、水月、菅湖は汽水湖、三方湖は淡水湖です。

日向湖の西半分を反時計回りして再び久々子湖へ。なお途中に「レインボーライン」への入り口があります自転車歩行者通行禁止となっています。

日向湖の西半分を反時計回りして再び久々子湖へ。なお途中に「レインボーライン」への入り口があります自転車歩行者通行禁止となっています。

久々子湖と水月(すいげつ)湖を繋いでいる浦見川(運河)、ただ並行する道路は結構登らされます。

小さな峠を越えると三叉路があって、直進すると菅湖畔から小浜線沿線に、左折して浦見川を渡ると水月湖を巡るルートに入ります、「わかさいくる」のルートで湖岸に沿って1車線路が5キロ程続きます、三方五湖々畔のサイクリングロードのハイライトでしょうね。専用道ではない様ですが離合できそうな場所が皆目ありませんので車はまずやってきません。懸念していた路面状況ですがロードバイクでも問題はありません。。

小さな峠を越えると三叉路があって、直進すると菅湖畔から小浜線沿線に、左折して浦見川を渡ると水月湖を巡るルートに入ります、「わかさいくる」のルートで湖岸に沿って1車線路が5キロ程続きます、三方五湖々畔のサイクリングロードのハイライトでしょうね。専用道ではない様ですが離合できそうな場所が皆目ありませんので車はまずやってきません。懸念していた路面状況ですがロードバイクでも問題はありません。。

最近ヘッダー用の横長サイズにはまっているのですが、波があるとパノラマ合成ができない場合が多いのですが、今回は上手く行った様です、恐るべし「Microsoft Image Composite Editor」。

最近ヘッダー用の横長サイズにはまっているのですが、波があるとパノラマ合成ができない場合が多いのですが、今回は上手く行った様です、恐るべし「Microsoft Image Composite Editor」。

水月湖と三方湖の間の水道、人工的な水路ではない様で案内には瀬戸と記されてますね。三方五湖のうち菅湖を除く4つを巡り終え世久見トンネル(715m)を抜けて日本海側へ。

水月湖と三方湖の間の水道、人工的な水路ではない様で案内には瀬戸と記されてますね。三方五湖のうち菅湖を除く4つを巡り終え世久見トンネル(715m)を抜けて日本海側へ。

世久見トンネルを抜けると若狭湾に浮かぶ烏辺(うべ)島と常神半島が。国道162号沿いの世久見展望台がチェックポイントになっています。

世久見トンネルを抜けると若狭湾に浮かぶ烏辺(うべ)島と常神半島が。国道162号沿いの世久見展望台がチェックポイントになっています。

「田烏の棚田」実は3月に来た折にたまたま見つけたのですが、時間がなくて通り過ぎたので今日一番立ち寄りたかった処で、あわよくば「自撮り」も考えていたのですが、曇ってきましたし、ちょっと難しいロケーションです、棚田と云っても整然と区画整理がされていて、白米や丸山や奥三河の四谷には叶いません、まあ放棄地が多い中でこの厳しい環境で稲作を続けようとする人の苦労を考えると部外者の都合なんですがね。それよりこの棚田が人目に触れずに海岸に出られるのかして密漁防止のゲートがあります、たまたま稲刈りの準備で開いていたのですが、どうやらいつも入れるとは限らない様です。

「田烏の棚田」実は3月に来た折にたまたま見つけたのですが、時間がなくて通り過ぎたので今日一番立ち寄りたかった処で、あわよくば「自撮り」も考えていたのですが、曇ってきましたし、ちょっと難しいロケーションです、棚田と云っても整然と区画整理がされていて、白米や丸山や奥三河の四谷には叶いません、まあ放棄地が多い中でこの厳しい環境で稲作を続けようとする人の苦労を考えると部外者の都合なんですがね。それよりこの棚田が人目に触れずに海岸に出られるのかして密漁防止のゲートがあります、たまたま稲刈りの準備で開いていたのですが、どうやらいつも入れるとは限らない様です。

田烏トンネル(527m)を抜けて再び内陸部へ、後10キロ程足を伸ばして小浜市街まで走る事も考えたのですが、上中駅から帰途に就く事にします。1743 発下りに乗れば敦賀回りで18きっぷのまま 2234 には桜井へ帰り着けるのですが、今日は東舞鶴経由で帰途に就きます、実は小浜線の小浜~松尾寺間は国鉄時代を含め未乗区間なのです。上中1744→1846東舞鶴1850→1919綾部1928→2029園部2040→2128京都2137→2232奈良2257→2325桜井、時間も乗換回数も多くて京都駅では34番ホームから10番ホームと在来線の端から端と大変なのですがね。

田烏トンネル(527m)を抜けて再び内陸部へ、後10キロ程足を伸ばして小浜市街まで走る事も考えたのですが、上中駅から帰途に就く事にします。1743 発下りに乗れば敦賀回りで18きっぷのまま 2234 には桜井へ帰り着けるのですが、今日は東舞鶴経由で帰途に就きます、実は小浜線の小浜~松尾寺間は国鉄時代を含め未乗区間なのです。上中1744→1846東舞鶴1850→1919綾部1928→2029園部2040→2128京都2137→2232奈良2257→2325桜井、時間も乗換回数も多くて京都駅では34番ホームから10番ホームと在来線の端から端と大変なのですがね。

「北陸3県デジタルスタンプラリー」の方は予定の7ヶ所を回って都合11ヶ所、「53.気比の松原」「57.水晶浜」「59.若狭国吉城歴史資料館」「55.道の駅はまびより」「56.美浜町レイクセンター」「62.茅葺きの舟小屋」「64.世久見展望台」一応賞品を申し込む最低ラインはクリアしたものの、11月一杯までもう少し考えてみます。

「北陸3県デジタルスタンプラリー」の方は予定の7ヶ所を回って都合11ヶ所、「53.気比の松原」「57.水晶浜」「59.若狭国吉城歴史資料館」「55.道の駅はまびより」「56.美浜町レイクセンター」「62.茅葺きの舟小屋」「64.世久見展望台」一応賞品を申し込む最低ラインはクリアしたものの、11月一杯までもう少し考えてみます。

本日の走行95.6キロ(奈良までの自走21.4キロを含む)、18きっぷ 6,050円分乗車。

2023年夏 18きっぷ輪行旅「リベンジ関東遠征 Part.2」1日目

今日は先月26~28日に続いて北関東へ道路元標蒐集サイクに向います。青線は先月のコース、赤線は今回の予定ルートですが、先月と同じく小海線中込駅前(長野県佐久市)の宿に前乗りし、長野群馬県境の峠を越えて群馬県側に下り前橋泊り。1日半で15基の道路元標を巡る予定にしていて、今年中に1,200基達成を目標にしているのですが。

今日は先月26~28日に続いて北関東へ道路元標蒐集サイクに向います。青線は先月のコース、赤線は今回の予定ルートですが、先月と同じく小海線中込駅前(長野県佐久市)の宿に前乗りし、長野群馬県境の峠を越えて群馬県側に下り前橋泊り。1日半で15基の道路元標を巡る予定にしていて、今年中に1,200基達成を目標にしているのですが。

今回は峠と云っても軽井沢側から碓氷峠を越えるだけなので登りは知れていますので、身軽な延陽伯号で向う事にします、軽くてヘッド抜き輪行もできますのでコンパクトに輪行ができます。距離的には100キロ超ですので4月の和歌山自走の経験からインナーパンツは用意する事に。

今回は峠と云っても軽井沢側から碓氷峠を越えるだけなので登りは知れていますので、身軽な延陽伯号で向う事にします、軽くてヘッド抜き輪行もできますのでコンパクトに輪行ができます。距離的には100キロ超ですので4月の和歌山自走の経験からインナーパンツは用意する事に。

さて先月と同様に勤務明けからのスタートで、名古屋まで近鉄特急利用とプチ贅沢、桜井0952→1020名張1024→1149名古屋1224→1340中津川1415→1621塩尻1659→1758小淵沢1801→1951中込と所要時間9時間59分。

丁度お昼時になる名古屋駅では今回もきしめん、一度冷たいのを食べてみてもよかったかな。

1224発中津川行きに乗車、次の1245発でも同じ塩尻行きに乗り継げるのですが、中津川から先は2両編成ですからね、輪行袋の置き場所とかを考えると先に中津川に着いておいた方が良いですから。

1224発中津川行きに乗車、次の1245発でも同じ塩尻行きに乗り継げるのですが、中津川から先は2両編成ですからね、輪行袋の置き場所とかを考えると先に中津川に着いておいた方が良いですから。

先月は雨でダイヤが乱れたりしたのですが定刻に小淵沢へ、小海線内でも鹿と接触したりなんて事もなく中込駅到着。(写真右は小海駅にて)

宿は目の前ですが、先に輪行支度を解いておきます。この時間になると駅前はどこも開いていませんので、チェックインを済ませて延陽伯号で県道沿いの中華料理屋とコンビニを一回り。大きなお風呂で輪行疲れを取って明日に備えます。本日の走行、通勤の7キロ程と中込の街中を1.9キロ、「18きっぷ」で5,170円分乗車。

宿は目の前ですが、先に輪行支度を解いておきます。この時間になると駅前はどこも開いていませんので、チェックインを済ませて延陽伯号で県道沿いの中華料理屋とコンビニを一回り。大きなお風呂で輪行疲れを取って明日に備えます。本日の走行、通勤の7キロ程と中込の街中を1.9キロ、「18きっぷ」で5,170円分乗車。

2023年夏 18きっぷ輪行旅「北陸本線廃線跡 山中越」

早速ですが整備したばかりのデモン太を担いで福井県に向かいます。実は今週末にゆるゆるCCのイベントで皆さんが旧北陸本線の山中越(杉津線)の廃線跡へ行くのですが、残念ながらその当日は私は仕事で参加できません。山中越の廃線跡は過去2度ばかり(2009年6月、2017年5月)、北行きで走っているのですが、代わりに今回は今庄スタートで南行きで走ろうと考え、あわよくば未踏の敦賀市~若狭町を走ってみたいと考えてみたのですが… ただこれにはかなり無理があります、と云うのはデモン太で100キロを越える距離を走った事がないのですよね。

と云う訳で色々と調べ物をしていると石川県のやっている「いしかわ里山里海サイクリングルート」のスタンプラリーが「北陸3県デジタルスタンプラリー」として富山県、福井県にエリアを拡大して11月末まで行われているそうです。ただ従来のスタンプラリーとは異なりチェックポイントにQRコードの掲げた看板等がない様で「NAVITIME」を利用している様なのですが、チェックインの方法とか良く判らないのと、アプリのお試し期間を過ぎてもスタンプラリーの利用が無料なのか、不可解なまま今庄宿と敦賀市街にチェックポイントが何か所があるのでトライしてみる事にしてプランを練ってみました。11月末までには富山県と石川県を走る計画もある事ですし、「いしかわ里山里海サイクリングルート」では能登牛や醤油とドレッシングのセットを云った商品も頂いてますしね。

今庄駅へは桜井駅を始発に乗っても18きっぷだと1007着、京都駅まで近鉄を利用でも0902着になってしまいます。そこで未明に奈良駅までの20キロ余りを自走し0488発の始発に乗るという裏技、これなら今庄駅に0757に着く事ができます。殆ど寝る間もなく3時前にスタートし上ッ道を奈良駅へと急ぎます、真っ暗な時間帯ですが古くからの集落を縫って行く道ですので街灯の明かりが続いていて安全に走る事ができます。奈良駅 まで DST 21.0km / TM 1:24:51 / AVS14.7km/h / MAX 25.9km/h。

今庄駅へは桜井駅を始発に乗っても18きっぷだと1007着、京都駅まで近鉄を利用でも0902着になってしまいます。そこで未明に奈良駅までの20キロ余りを自走し0488発の始発に乗るという裏技、これなら今庄駅に0757に着く事ができます。殆ど寝る間もなく3時前にスタートし上ッ道を奈良駅へと急ぎます、真っ暗な時間帯ですが古くからの集落を縫って行く道ですので街灯の明かりが続いていて安全に走る事ができます。奈良駅 まで DST 21.0km / TM 1:24:51 / AVS14.7km/h / MAX 25.9km/h。

奈良0448→0544京都0551→0653近江今津0705→0724近江塩津0727→0740敦賀0742→0757今庄、京都、近江今津と無事に乗り換えを済ませますがこのスジの危ないのは近江塩津での乗り換え、近江今津で乗車するのは米原行き、従って近江塩津での乗り継ぎにはホームが変わります、3分で狭い通路の地下道を通って行かなくてはなりませんし、反対方向の乗り換え客もいるので結構難儀です。

無事に今庄に到着、駅舎は綺麗になってますが、今ではエレベーターもない無人駅となっています。輪行支度を解きまずはスタンプラリーのチェックポイント「今庄宿」、漠然としていて範囲も広いので良く判りません、結局チェックインが上手く行かないまで今庄宿を離れたのは9時を回ってしまいました。その上山中越の県道207号今庄杉津線と並行する旧街道は災害復旧工事で通行止になっているのに案内が不備で何度か引き返す事に、既に北陸新幹線の工事は終わってはずなのに県道はダンプが行き交っています。

無事に今庄に到着、駅舎は綺麗になってますが、今ではエレベーターもない無人駅となっています。輪行支度を解きまずはスタンプラリーのチェックポイント「今庄宿」、漠然としていて範囲も広いので良く判りません、結局チェックインが上手く行かないまで今庄宿を離れたのは9時を回ってしまいました。その上山中越の県道207号今庄杉津線と並行する旧街道は災害復旧工事で通行止になっているのに案内が不備で何度か引き返す事に、既に北陸新幹線の工事は終わってはずなのに県道はダンプが行き交っています。

1962年の北陸トンネル開通までの北陸本線旧線の敦賀~南今庄間には3か所の駅と3か所の信号場がありましたが、その一つだった大桐駅跡。ところで今庄と敦賀では100m以上の標高差があり、北行きですとピークの山中トンネルまで約250mの登りには夏でも涼しいトンネルが幾つもあり木陰も多いのですが、南行きですと山中トンネルまで県道を淡々と登って行かなければなりません。

1962年の北陸トンネル開通までの北陸本線旧線の敦賀~南今庄間には3か所の駅と3か所の信号場がありましたが、その一つだった大桐駅跡。ところで今庄と敦賀では100m以上の標高差があり、北行きですとピークの山中トンネルまで約250mの登りには夏でも涼しいトンネルが幾つもあり木陰も多いのですが、南行きですと山中トンネルまで県道を淡々と登って行かなければなりません。

0957 ようやく山中トンネルに到着、ここから下り基調で山中隧道(1,170m)~伊良谷隧道(467m)~芦谷隧道(223m)~曲谷隧道(260m)~第二観音寺隧道(310m)~第一観音寺隧道(82m)~曽路地谷隧道(401m)~鮒ヶ谷隧道(64m)~葉原隧道(979m)と9つのトンネルが続きます。なお旧北陸本線トンネル群とは湯尾隧道(368m)と樫曲隧道(87m)を含めている様です。なおトンネル内は漏水により路面が濡れていて水溜りもあります、天候にもよるでしょうが特に山中隧道の漏水は酷く車種はランドナーを選択するのが最良かと。もちろんライトは必須です。

0957 ようやく山中トンネルに到着、ここから下り基調で山中隧道(1,170m)~伊良谷隧道(467m)~芦谷隧道(223m)~曲谷隧道(260m)~第二観音寺隧道(310m)~第一観音寺隧道(82m)~曽路地谷隧道(401m)~鮒ヶ谷隧道(64m)~葉原隧道(979m)と9つのトンネルが続きます。なお旧北陸本線トンネル群とは湯尾隧道(368m)と樫曲隧道(87m)を含めている様です。なおトンネル内は漏水により路面が濡れていて水溜りもあります、天候にもよるでしょうが特に山中隧道の漏水は酷く車種はランドナーを選択するのが最良かと。もちろんライトは必須です。

トンネル間の幾つかでは敦賀湾越しに敦賀半島を望む事のできるポイントがあります。

トンネル間の幾つかでは敦賀湾越しに敦賀半島を望む事のできるポイントがあります。

以前は葉原隧道と伊良谷隧道に交互通行の信号機がありましたが、現在は芦谷隧道などにも信号機が設置されています。それぞれ3~5分の待ち時間が設定されていますが、青になっている時間は僅かです。平日とあって通う車は工事関係者だけの様でしたが、サイクリストは3人ばかりすれ違いました。

以前は葉原隧道と伊良谷隧道に交互通行の信号機がありましたが、現在は芦谷隧道などにも信号機が設置されています。それぞれ3~5分の待ち時間が設定されていますが、青になっている時間は僅かです。平日とあって通う車は工事関係者だけの様でしたが、サイクリストは3人ばかりすれ違いました。

なお現在の北陸自動車道杉津PA近くで廃線跡ルートと県道207号は別れますので注意、廃線跡は北陸道を右へくぐります。

旧線の杉津(すいづ)駅の跡地はPAになってしまっています、写真は次の新保駅跡。

旧線の杉津(すいづ)駅の跡地はPAになってしまっています、写真は次の新保駅跡。

9つのトンネル群とは離れていますがトンネル群の一つ樫曲(かしまがり)隧道、併行している国道476号線を走っていると見落としてしまいがちです。歩道トンネルとなっていてレトロな街灯が付いていますが、もちろん鉄道トンネル時代にはなかったシロモノですよね。実はこの街灯が点いているつもりで「自撮り」の準備をしてきたのですが、点灯していません、点いていないと絵になりませんよね、涼みがてらのんびりしていると突然点灯、どうやら天井にセンサーが付いている様です、あわてて「自撮り」の準備を始めたものの、一旦消えると今度はセンサーの下をウロウロしてもなかなか点いてくれません、結局は樫曲隧道で1時間近くいた事に。なお今庄を出ると廃線跡ルートには樫曲付近までコンビニや商店はもとより自販機すらありません。

9つのトンネル群とは離れていますがトンネル群の一つ樫曲(かしまがり)隧道、併行している国道476号線を走っていると見落としてしまいがちです。歩道トンネルとなっていてレトロな街灯が付いていますが、もちろん鉄道トンネル時代にはなかったシロモノですよね。実はこの街灯が点いているつもりで「自撮り」の準備をしてきたのですが、点灯していません、点いていないと絵になりませんよね、涼みがてらのんびりしていると突然点灯、どうやら天井にセンサーが付いている様です、あわてて「自撮り」の準備を始めたものの、一旦消えると今度はセンサーの下をウロウロしてもなかなか点いてくれません、結局は樫曲隧道で1時間近くいた事に。なお今庄を出ると廃線跡ルートには樫曲付近までコンビニや商店はもとより自販機すらありません。

そして敦賀市街に入ったのは既にお昼を回ってしまいました、こうなると若狭方面へ足を延ばすのは諦めざる得ません、時間よりもこの暑さが。市内の「北陸3県デジタルスタンプラリー」を3ヶ所程回ってみましたが上手く行きません、諦めてお昼でも食べて敦賀駅1443発の姫路行き新快速で帰途に就こうかと考え、アルプラザのフードコートでカレーを食べながらスタンプラリーのオンラインマニュアルを見ます、どうやら「NIVITIME」の機能にまるっきり依存しなけらばならない様です、これではジオキャッシングライクなスタンプラリーの愉しみがないではないですか、まぁ複数チェックポイントを効率的に回る順列の工夫は必要でしょうが、せっかくですのでもう一度敦賀市街を一回りして再度トライ、今度は上手くゆきました。そうなるとせっかくですので「赤レンガ倉庫」まで足を延ばします。

そして敦賀市街に入ったのは既にお昼を回ってしまいました、こうなると若狭方面へ足を延ばすのは諦めざる得ません、時間よりもこの暑さが。市内の「北陸3県デジタルスタンプラリー」を3ヶ所程回ってみましたが上手く行きません、諦めてお昼でも食べて敦賀駅1443発の姫路行き新快速で帰途に就こうかと考え、アルプラザのフードコートでカレーを食べながらスタンプラリーのオンラインマニュアルを見ます、どうやら「NIVITIME」の機能にまるっきり依存しなけらばならない様です、これではジオキャッシングライクなスタンプラリーの愉しみがないではないですか、まぁ複数チェックポイントを効率的に回る順列の工夫は必要でしょうが、せっかくですのでもう一度敦賀市街を一回りして再度トライ、今度は上手くゆきました。そうなるとせっかくですので「赤レンガ倉庫」まで足を延ばします。

「赤レンガ倉庫」の影に運転台前面窓がパノラミックウインドウになった後期型のキハ28が保存されています、急行「わかさ」ってありましたね、乗った事はないけど。

「赤レンガ倉庫」の影に運転台前面窓がパノラミックウインドウになった後期型のキハ28が保存されています、急行「わかさ」ってありましたね、乗った事はないけど。

無事に市街地のチェックポイントを回り4ヶ所目の敦賀駅前「星野鉄郎とメーテル」像へ、敦賀市と松本零士は何の所縁もありません、やや無理っぽいその訳をググってみて下さい。しかし来春に北陸新幹線の敦賀延伸を控えて駅の変わりようは…

無事に市街地のチェックポイントを回り4ヶ所目の敦賀駅前「星野鉄郎とメーテル」像へ、敦賀市と松本零士は何の所縁もありません、やや無理っぽいその訳をググってみて下さい。しかし来春に北陸新幹線の敦賀延伸を控えて駅の変わりようは…

市街をもう一回りしたお陰で1本遅れて敦賀1523→1657京都1707→1751奈良1812→1845桜井と敦賀直通の新快速のお陰で2回乗換所要3時間22分でラッシュになる前に桜井に帰ってきました。いつもなら輪行袋を担いで自宅まで歩くのですが、デモン太ですので駅前で組み立て数100mの帰路を走り、本日の走行63.2キロ、「18きっぷ」は往復で5,280円分乗車。

市街をもう一回りしたお陰で1本遅れて敦賀1523→1657京都1707→1751奈良1812→1845桜井と敦賀直通の新快速のお陰で2回乗換所要3時間22分でラッシュになる前に桜井に帰ってきました。いつもなら輪行袋を担いで自宅まで歩くのですが、デモン太ですので駅前で組み立て数100mの帰路を走り、本日の走行63.2キロ、「18きっぷ」は往復で5,280円分乗車。

ゆるゆるCC「夏でも涼しい東吉野村」

東吉野村木津(こつ)にて 高見山をバックにて

今日は先週に続き「ゆるゆるCC」のイベントなのですが、例によって勤務明け、当初吉野回りで迎撃しようかと考えたのですが「関東遠征」から帰ってきたばかりのasuka号、輪行袋から出したものの分割式ガートを普通のものに交換したい他に、来週からの4サイド装備に向けて触っておきたい点が幾つかありますし、道の駅「宇陀路大宇陀」を9時過ぎにスタートする一行と合流するのもかなり厳しいです。そこ榛原まで輪行して追いかける作戦に変更、コースと距離を考えるとデモン太の方が良いのですがマッドガードの破損をまで修理できていません、そこで延陽伯号で向かう事に。

職場から近鉄大阪線は耳成駅が距離的には一番近いのですが、急行が停まりません 耳成0909→榛原0929に乗り遅れて0922→0946に乗車、大和八木駅まで走って急行に乗った方が良かったかな。時間もなく僅か5駅ですのでヘッド抜きはせずに前後タイヤを外しただけで輪行袋に押し込みます、リアの分割カードは外す必要はありますが、この部分後付けのリアキャリアが邪魔して工具が入り難いので多少改良の余地があるのですよね。

榛原駅に到着、早速輪行袋と解きます。しかし大阪方面から榛原へのサイクルトレインを実現して貰いたいものですね、経済効果はあると思うのですが、一向に進展はない様です。

榛原駅に到着、早速輪行袋と解きます。しかし大阪方面から榛原へのサイクルトレインを実現して貰いたいものですね、経済効果はあると思うのですが、一向に進展はない様です。

一行は 0946 に三茶屋、1018 に入野峠を下った辺り、大人数ですのでニホンオオカミ像のある東吉野村小川付近で追いつけるかもしれません。1019 に駅前を出発、近くのコンビニで氷結ペット飲料を買って菟田野方面へ、松井橋のローソンで昼食補給して佐倉峠を目指します。

1116 佐倉峠を越えます、一行は丹生川上神社中社付近でお昼にする様です。1123 鷲家(わしか)通過、1130 小川通過、高見川沿いに入り左岸の村道を遡ります。

1116 佐倉峠を越えます、一行は丹生川上神社中社付近でお昼にする様です。1123 鷲家(わしか)通過、1130 小川通過、高見川沿いに入り左岸の村道を遡ります。

ツルマンリョウ自生地前のベンチが空いていた様でお昼が始まっています。子囃子師匠を始め「轍」O鳥さん、N西さんと云ったご無沙汰の顔ぶれが、和歌山のyoshidaさんはFacebookでのお付き合いは長いですが、リアルでは初めてです。しかし東吉野村は1年で一番混むシーズンで車の多い事と云ったら、女性陣は河原へドボンに行くと云う事で、ここで1230 まで休憩です。

ツルマンリョウ自生地前のベンチが空いていた様でお昼が始まっています。子囃子師匠を始め「轍」O鳥さん、N西さんと云ったご無沙汰の顔ぶれが、和歌山のyoshidaさんはFacebookでのお付き合いは長いですが、リアルでは初めてです。しかし東吉野村は1年で一番混むシーズンで車の多い事と云ったら、女性陣は河原へドボンに行くと云う事で、ここで1230 まで休憩です。

お昼の後は県道221号小村木津線へ、お馴染みの「よしの庵」も向かいの「空木」も大繁盛の様です。

途中若干1名がパンクで遅れましたが 1325 高見山を望むポイントに到着。なお大きな画像は「サイクリングの記録」にアップしています(要認証)、左の写真はofはやまさんがいないバージョンです。

途中若干1名がパンクで遅れましたが 1325 高見山を望むポイントに到着。なお大きな画像は「サイクリングの記録」にアップしています(要認証)、左の写真はofはやまさんがいないバージョンです。

R166沿いのGSの自販機にて補給中、予定コースではこの先は一谷峠(600m)を越えて宇陀市菟田野岩端を過ぎるまでありませんが、ここで先行グループとかなり離れてしまいます。

R166沿いのGSの自販機にて補給中、予定コースではこの先は一谷峠(600m)を越えて宇陀市菟田野岩端を過ぎるまでありませんが、ここで先行グループとかなり離れてしまいます。

1342 県道251号谷尻木津線に入ります、耐パンク性能の低い延陽伯号なので大人しく走っていますが、先行グループと後続グループの間で一人旅になってしまいました。途中待ち構えて写真をと撮ろうと5分程待ちましたがやってきません。1413 谷尻(たんじり)三叉路通過。

1415 一谷峠に到着、先頭グループはお待ちかねですが、ここは標高が高くて木陰で涼しいですからね。実は延陽伯号で吉野・宇陀郡は初めてなんです、記念にofはやまさんに撮って貰いました。1431 後続グループがようやく到着、なんでも再びパンク魔王降臨だとか。

1441 一谷峠を下り岩端を通過、来週も「月の宝箱」での宴会で来るのですがね。(写真左 : 出口さん)

1441 一谷峠を下り岩端を通過、来週も「月の宝箱」での宴会で来るのですがね。(写真左 : 出口さん)

1453 菟田野松井橋のローソンへに到着。ここでR166沿いにデポ地の道の駅に戻る一行とお別れして帰途に就きますが…

1453 菟田野松井橋のローソンへに到着。ここでR166沿いにデポ地の道の駅に戻る一行とお別れして帰途に就きますが…

帰ってから買い物に出る予定があるので真っすぐ帰るつもりだったのですが「おごぽご」の氷の誘惑に勝てず脱線、なんと東吉野ですれ違ったそのまんま成田さんが。フラグシップの宇治金時を頂きます、この930円は価値があります。店をでると雲行きが怪しくパラパラと、車の成田の声を掛けてくれたのですが、女寄トンネルの手前めで行けば後は後は下り、雨雲も北へ流れると踏んで出発、トンネルを抜けて逃げ切れたと思ったのですが、桜井市街に入って土砂降りに。まぁ自宅は目の前ですし、午後の陽射しと蝉しぐれを受けながら夕立の中を走るのも気持ちの良いもので、本日の走行65.6キロ。

帰ってから買い物に出る予定があるので真っすぐ帰るつもりだったのですが「おごぽご」の氷の誘惑に勝てず脱線、なんと東吉野ですれ違ったそのまんま成田さんが。フラグシップの宇治金時を頂きます、この930円は価値があります。店をでると雲行きが怪しくパラパラと、車の成田の声を掛けてくれたのですが、女寄トンネルの手前めで行けば後は後は下り、雨雲も北へ流れると踏んで出発、トンネルを抜けて逃げ切れたと思ったのですが、桜井市街に入って土砂降りに。まぁ自宅は目の前ですし、午後の陽射しと蝉しぐれを受けながら夕立の中を走るのも気持ちの良いもので、本日の走行65.6キロ。

いつもの途中合流、途中離脱ですが、参加の皆さん有難うございました。

集合写真を含む大きなサイズの画像を順次うちのHPの「サイクリングの記録」にUPしています。なお認証が必要です、ログインは’2023’、パスワードは2023年版「CanCan謹製卓上カレンダー」の裏表紙右下の黄枠内の4桁の数字です。なおスマホのSNSアプリ等からリンクをたどると401エラーが出る事があります、Crome等ブラウザで開いて下さい。

2023年夏 18きっぷ輪行旅「リベンジ関東遠征」3日目

さて今日は午前中に群馬県と埼玉県の道路元標を回れるだけ回り、JR高崎線籠原駅から東海道線経由で帰途に就く予定です。

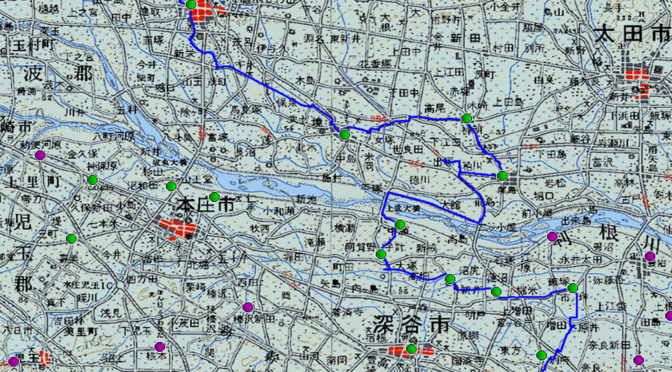

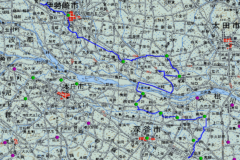

6時半には宿を出発、利根川の支流広瀬川沿いに走っている高崎伊勢崎自転車道を利用しながら、伊勢崎町、境町、木崎町、尾島町と群馬県下の4つの道路元標 を巡ります。この時点で8時半を回り、雲一つない空遮るもののない陽射しに気温はどんどん上がってきます。この後は利根川を渡り埼玉県に入るのですが、その前に最寄りのクロネコヤマトから余分な荷物を送っておこうと尾島営業所と休憩を兼ねて道の駅「おおた」へ向かいます。しかしこの時点で9時を回っていて、18きっぷだけで桜井へ帰るタイムリミット、籠原発 1113 は厳しくなってきました。

6時半には宿を出発、利根川の支流広瀬川沿いに走っている高崎伊勢崎自転車道を利用しながら、伊勢崎町、境町、木崎町、尾島町と群馬県下の4つの道路元標 を巡ります。この時点で8時半を回り、雲一つない空遮るもののない陽射しに気温はどんどん上がってきます。この後は利根川を渡り埼玉県に入るのですが、その前に最寄りのクロネコヤマトから余分な荷物を送っておこうと尾島営業所と休憩を兼ねて道の駅「おおた」へ向かいます。しかしこの時点で9時を回っていて、18きっぷだけで桜井へ帰るタイムリミット、籠原発 1113 は厳しくなってきました。

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

0942 上部大橋で利根川を渡り埼玉県へ。中瀬村、八基村と回って「小山川ウォーク&サイクルロード」を東へ走り、大寄村、明戸村、大田村と都合5基を。

この先利根川右岸には多くの道路元標が残っていて午後から回れば後10基以上は稼げるのですがこの炎天下ではね、なおこれまでで1日での最高は2007年4月11日に兵庫県下で播但線に沿って17基を回ったのが最多記録かと。とにかく3月12日に取りこぼした処まで回る事ができましたが「18きっぷ」だけで帰る事は断念。

この先利根川右岸には多くの道路元標が残っていて午後から回れば後10基以上は稼げるのですがこの炎天下ではね、なおこれまでで1日での最高は2007年4月11日に兵庫県下で播但線に沿って17基を回ったのが最多記録かと。とにかく3月12日に取りこぼした処まで回る事ができましたが「18きっぷ」だけで帰る事は断念。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

1205 籠原駅到着、前回3月21日同様ここから帰途に就く事にします、一度来て勝手が判っていると色々と都合が良いもので、予め近くのスーパーで買出しを済ませておきました、なにせ奈良まで長丁場ですからね。日陰になるベンチで輪行支度を始めます。写真は3月の時のもの、籠原以降写真を撮る気力が全くなかったもので。

奈良桜井までは籠原1307→1607熱海1617→1822掛川1840→1846豊橋1948→2042名古屋、既に18きっぷだけでは桜井まで帰れませんので名古屋から近鉄利用となるのですが、最終の急行が2049、名古屋の7分は問題ないとしても、輪行袋を担いでの豊橋乗換2分は厳しいです。万が一の場合は2130発の大阪難波行近鉄特急と云う事に。

ところで籠原駅1307発の熱海行、接触事故とかで遅れていて籠原仕立ての1313発湘南新宿ライン国府津行が先に発車する事に、国府津着は1545、熱海、静岡と乗り継いで浜松で1307発のスジに追いつくのですが。遅れている電車を待つか一歩でも先に進んでおくかの選択が悩ましい処。

結局咄嗟の判断で国府津行きに乗る事に、冷房の良く効いた車内でウトウトしたしまい、都内を通過していた記憶はありません。国府津まで乗るとホームを渡らなくてはならなくなるので一駅手前の二宮駅で国府津以遠へ行く次の列車を待ちますが、やってきたのはなんと遅れていた籠原1307発の熱海行でした、ただ輪行袋を担いで乗り込むには少々気を使う混み具合、なんと今夜は熱海で洋上花火大会なんだとか。

二宮からは熱海、掛川 1840 発と乗り継ぎロングシート地獄からやっと解放され、籠原で買ったお弁当をようやく食べる事ができました、昨日受け取ったヘッドフォンもあまり座れなかったのと眠たいのでまり退屈しのぎのお供にはならなかった様な。(写真は愛野~袋井の車中から)

二宮からは熱海、掛川 1840 発と乗り継ぎロングシート地獄からやっと解放され、籠原で買ったお弁当をようやく食べる事ができました、昨日受け取ったヘッドフォンもあまり座れなかったのと眠たいのでまり退屈しのぎのお供にはならなかった様な。(写真は愛野~袋井の車中から)

その後豊橋での接続は無理せず諦めて、2100発の「ひのとり」は割高なので2130近鉄特急とオンライン予約、名張で高安行き最終に乗り継いで 2337 ようやく桜井に辿り着きました。近鉄を含め乗車時間10時間24分、青春18きっぷを7,150円分乗車。

本日の走行53.0キロ

本日の収穫

【1157】 群馬県 佐波郡 伊勢崎町(現 伊勢崎市)

【1158】 群馬県 佐波郡 境町(現 伊勢崎市 )

【1159】 群馬県 新田郡 木崎町(現 太田市)

【1160】 群馬県 新田郡 尾島町(現 太田市)

【1161】 埼玉県 大里郡 中瀬村(現 深谷市)

【1162】 埼玉県 大里郡 八基村(現 深谷市)

【1163】 埼玉県 大里郡 大寄村(現 深谷市)

【1164】 埼玉県 大里郡 明戸村(現 深谷市)

【1165】 埼玉県 大里郡 太田村(現 熊谷市)